大型国际体育赛事医疗救治能力建设培训方案设计

■ 贾英雷 孙 烈 汪 波 刘 斯 陈 梅 袁建峰 王 平

公立医院承担赛事医疗保障已成为大型体育赛事不可缺少的重要组成部分。大型赛事医疗保障是塑造我国国际形象的窗口之一,同时《国际奥委会指南》和《国际单项体育联合会规范》中明确提出,保障运动员参赛安全是成功完成奥运会医疗保障工作的重中之重,为此必须制定一套完善的医疗救治能力建设体系,以保障运动员和活动赛事的正常开展。

2020年以来全球新冠肺炎疫情蔓延,疫情防控压力严峻。为做好第24届冬奥会北京赛区首都体育馆医疗保障工作,北京大学第一医院(以下简称“北大医院”)肩负使命,建立了以运动员医疗站为核心,赛时场地(field of paly,FOP)医疗站、观众医疗站为哨点的救治布局。基于伤情特点与医疗站保障对象的不同,运用系统培训管理模型,制定相应能力建设培训计划。

1 救治能力与培训体系设计

1.1 救治能力

本研究将救治能力按时间划分为赛前救治准备阶段的能力和赛事现场应急救援能力。赛前救治准备阶段的能力指在赛事医疗保障前医护人员应具备的能力,主要包括相关知识和技能的储备,如穿脱防护服、外语能力、礼仪知识、临床专科知识等。应急救援能力指赛事现场突发事件发生后所采取的救援措施,包括检伤分类、急救、洗消、转运等环节,涵盖医护人员在现场所实施的所有操作,也是现场救治的基本流程。

1.2 培训体系设计

北大医院冬奥医疗保障项目借鉴集体培训模型,构建冬奥医疗保障培训体系,见图1。冬奥医疗保障培训体系分为4个维度,即分析、设计、开发与控制。分析维度主要从组织、任务、人员、伤情4个层面考虑培训的需求;设计维度主要体现培训计划与课程顺序安排的原则;开发维度是按照培训设计要求,对培训课程教程编写,培训场景准备及授课方式的设计和管理;控制维度主要根据培训计划组织实施工作开展情况进行评估,发现问题及时处理,并对后期工作进行调整。

图1 北京大学第一医院冬奥医疗保障培训体系

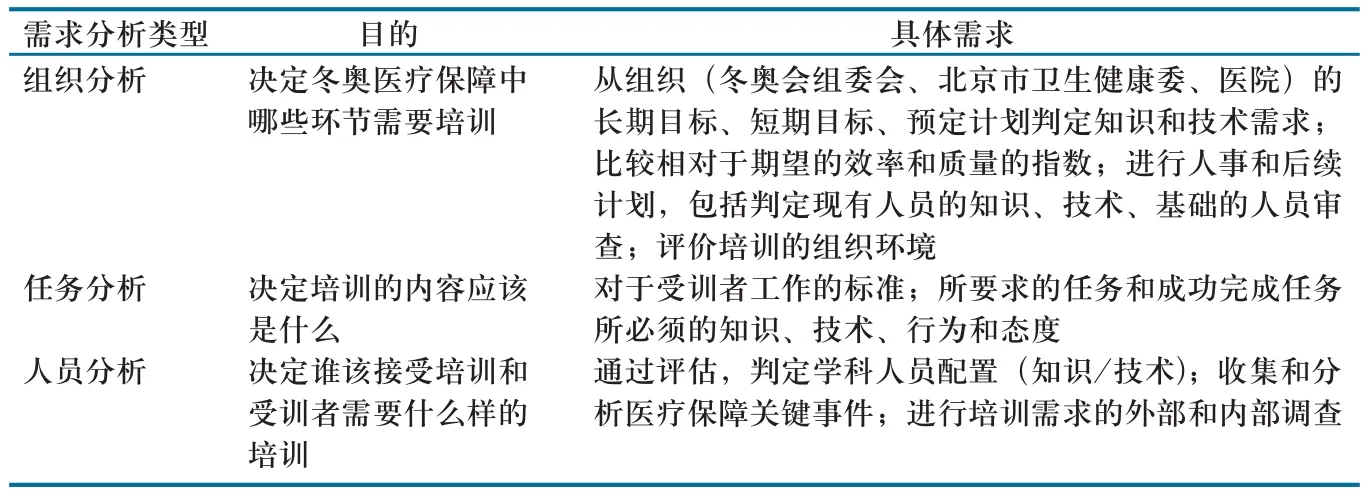

2 冬奥会救治能力建设需求分析

培训需求分析作为培训活动的首要环节,是提升集体培训质量和内涵的着力点。在对培训评估需求的研究中,参考McGehee等[1]于1961年提出的OTP模型(Organization-Task-Person Model,组织-任务-人员分析模型)。这种分析模式整合了宏观分析与微观分析,可以有效识别组织及员工的培训需求,发现一个组织在特定发展条件下是否需要对员工进行培训、对哪些员工进行培训、培训什么内容以及通过怎样的培训方式开展。根据该模型框架对北大医院冬奥医疗保障工作的目标和使用程序进行分析总结,见表1。

表1 OTP模型下冬奥会培训需求分析

3 培训课程设计

3.1 制定培训课程需求单

参考《现场急救课程》及当前急救重点知识与环节,同时结合北京冬奥会组委会发布的《北京2022年冬奥会和冬残奥会人才行动计划》及出版的《冬奥会竞赛项目知识读本》《北京冬奥组委工作人员简明读本》培训教材,制定培训课程。培训课程共计50学时,其中1/3时间专家授课,1/3时间专科医师授课,1/3时间操作实践,详见表2。

表2 北大医院冬奥医疗保障培训课程计划学时(1学时=45分钟)

3.2 培训活动顺序安排

课程培训需加强培训时间管理,遵循四象限法则。根据赛事筹备情况,在时间段内对所需要完成培训课程按重要与紧急程度进行分类。第一类象限(紧急且重要)课程,例如冬奥通识知识培训、现场急救技术考核培训,从而普及受训者冬奥基础知识,获取保障准入培训证书。第二象限(重要不紧急)课程,例如专科急救知识、技术操作,这一类的知识与技能需要一段时间积累储备。第三象限(紧急但非重要)课程,例如风俗礼仪、信息上报,这一类知识无需反复记忆和训练,可在临近比赛时开展。

3.3 制定培训开课时间表

根据“相约北京”系列冬季体育赛、世界滑联锦标赛、冬奥会3个关键时间点,制定一份包含所有开赛前培训的开课时间表,列明开课的时间和地点,并将时间表分发给所有冬奥支持部门,作为一份参考文件。

3.4 安排课程对应的受训人员

按照医疗站任务分工及保障人群任务的差异性,参照培训课程需求单对受训人群进行分组。课程与受训人员的精准对应,即可以满足站点培训要求,又符合个体任务培训的需要,提高组织培训质量与效率。

4 培训方式方法与组织管理

4.1 培训授课方法

4.1.1 讲授教学法。讲授法主要采用线上和线下相结合的形式,该授课方法可在短时间内传递丰富的信息和知识。疫情防控期间,为减少大规模集中培训频次,培训教师应用网络技术,利用休息时间通过网络会议室进行线上全员授课培训,提高集中培训效率。

4.1.2 演示教学法。在专科操作培训中,注重脊柱板、头部固定器、颈托、止血带、三角巾、急救技术、监护技术规范操作与使用。即教师讲解和演示,受训者上台重复演示,教师纠正,分小组在教师的指导下分项训练,教师逐一点评。群体配合急救训练是在分项训练达标的基础上进行。

4.1.3 角色扮演法。角色扮演是鼓励受训者主动参与,发挥主观能动性的方法,该方法主要运用于语言培训和冰面救治训练。在语言培训中,案例剧情由队员编演,通过英文对话,向全体受训者展示救治过程中所使用的专科英文用语。在冰面救治训练中,设置运动员冰面受伤救治的场景,按照分组进行FOP医疗站医护全流程演练,完成准许入场、翻越护栏、伤情询问与判断、伤员固定、搬运、转运等培训科目。

4.1.4 桌面推演法。桌面推演是一种以教师为主导,受训人员为主体,以情景模拟、案例分析为教学内容[2]。受训人员利用场馆地图、流程图等辅助手段,对事件现场处置过程进行桌面演练。医疗队设计群体多发伤、发热患者接诊与隔离、冰面颈部损伤出血等场景。强化突发事件信息接收、出动与救治部署、实施救援、信息上报与沟通的程序。

4.2 组织管理保障

4.2.1 管理统筹组织协同。医院成立冬奥医疗保障领导小组及工作组,工作组负责医院冬奥保障筹备具体管理工作。工作组由场馆医疗经理、正副医疗官、医务处、护理部、药学部、感控处、医学装备处、总务处等管理部门组成。以运动员安全救治为中心,实现冬奥医疗保障工作统筹管理。统筹管理有助于加强场馆经理、医疗官、医院行政辅助体系的联系与互动,建立高效的协同救治工作机制。

4.2.2 制度保障。院内冬奥实行三级管理模式,即冬奥领导小组管理、冬奥工作组管理、一线医疗护理主班管理。2020年在《首都体育馆医疗保障工作方案》的基础上,先后完善《冬奥运保障各医疗站点设置及工作流程、行为规范》《首都体育馆医疗保障各医疗站传染性疾病疫情及突发公共卫生事件处理》《冬奥培训培训活动制度》等20余份制度及流程相关文件。通过制度建设建立组织行为规范,优化救治流程,是标准化培训的执行依据。

4.2.3 激励机制。医院建立冬奥医疗保障激励机制。医院冬奥领导小组决定,由人力资源处负责人员的绩效分配和人员调配,保障参加人员的科室绩效不减少,合理调休。除传统医疗工作量统计外,对于参与培训课程编写、培训、担任医疗官、担任护理主管、担任临床一线医护主班人员,设立单独绩效方案,充分体现责任担当、公平、公正、公开的绩效分配原则。同时,医院出资,鼓励全员参加北京市急救中心冬奥急救培训,获取合格证书,努力营造良好的学习型组织培养氛围,创新激励机制,从而形成个人能力转换岗位业绩,岗位业绩体现个人绩效的激励机制。

4.2.4 提高对冬奥保障政治意识。北京冬奥会、冬残奥会是我国“十四五”初期举办的重大标志性活动,要充分认识举办北京冬奥会、冬残奥会的重大意义,增强团队筹办工作的责任感、使命感、紧迫感。同时做好冬奥医疗保障工作需要各级管理决策层、工作组和队员的积极配合。冬奥会作为全球赛事,提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,是提高工作效率、安全救治、文化认同的又一重要保障。

4.3 专业技术人员选择

根据滑冰项目损伤类型,着重配备拉伤、扭伤、肌腱损伤、撞伤及擦伤等方面的专业医疗技术人员。在专业医疗技术人员方面,医疗站根据救治群体的不同进行科学划分与配备。FOP医疗站需第一时间介入现场,迅速判断伤情并及时给予救治。同时,冰面救治还需考虑力量与平衡性等因素。结合上述伤情及环境特征,FOP医疗站由骨科、普通外科、急诊科、神经外科作为核心,以男性医护为主的救治力量;运动员医疗站由普通外科、康复医学科、骨科、神经内科作为FOP医疗站的重要补充,安排同等性别比例男女医师数量;观众医疗站由心血管内科、呼吸科、神经内科、儿科、耳鼻喉科等为观众群体提供医疗救治,以女性医师为主要救治力量;在受训者年龄方面,实现老、中、青合理搭配,最大限度地发挥人的效能,使医疗队朝着既定目标前进。

4.4 培训师资遴选

根据医院既往世锦赛和世界杯赛及重大活动医疗保障的经验,遴选医疗、护理专业师资团队,注重外部引进与内部培养相结合,建成一支专业化、符合国际赛事要求的师资培训队伍,在保障成功办赛的同时,为医院长远发展培养专业的人才储备。

4.4.1 外部师资。接受冬奥组委会专家场馆对医疗官专项培训;接受北京市急救中心专家对全员培训;接受北京市卫生健康委全员反兴奋剂培训;邀请国家队队医对转运救治过程培训。

4.4.2 内部师资。遴选既往有大赛保障经验,工作满6年以上的高年资主治医师、副主任医师和副主任护师。统一授课标准,建立标准案例模板,量体裁衣地传授知识、技能、保障经验,打造符合冬奥运会救治特点的人才培养模式。

4.5 物资装备选择

因赛事项目对冰面平整性的严格要求,且铲式担架及转运平车存在破坏赛道冰面的可能。综合考虑运动员安全及环境安全,购置脊柱板以及配套的头部固定器、可调式颈托。运动员医疗站根据新冠肺炎疫情防控要求,空间分割形成三区两通道布局,无接触温感探测门,运用AI空气消毒机器人进行空气监测与消毒,为医护提供安全可靠的环境。运动员医疗站与观众医疗站配置足够的抢救设备(心电监护仪、除颤仪、简易呼吸器、负压吸引器、心电图机、吸氧装置等)、创伤救治用物(固定器、夹板、止血材料等)、药品、诊疗设备、特殊装备等。

5 培训质量控制

5.1 内部专家评价

课程培训后,医院冬奥工作组需持续评估和检验培训效果,借助切实可行、方便有效的方法考核。在基础知识层面,通过问卷星在线答题进行考核;在技术操作层面,通常在演练结束后,对受训者的专业技术实践能力进行评估,听取专家、模拟患者意见;在情感、态度、价值观层面,通常观察团队间任务落实,人员参与活跃性,解决问题的创新自主意识,对事物价值看法的一致性等方面进行评价。

5.2 外部专家评价

通过参与北京市急救中心与北京市卫生健康委冬奥救治能力培训,全员100%通过考核;冬奥组委会启动北京冬奥定点医院评估,评价指标共计9个维度,北大医院满分通过评审组督导检查。

5.3 调整修改培训系统

冬奥医疗保障培训质量不是一个单向过程,而应视为一个“环”,即PDCA管理。从培训需求分析开始,通过培训需求确定具体目标来计划和设计培训,根据计划和设计实施计划;实施后根据培训效果再次修正或设立新的培训目标。通过“相约北京”系列冬季体育赛事的检验,医疗对相继调整培训课程、FOP医疗站人员性别配置,对无法满足要求的受训者进行岗位调整或强化训练等情况,更加适应赛场医疗保障的需要。

总之,本研究以大型国际体育赛事医疗救治为例,运用系统培训管理模型,分4个维度实施医疗救治能力建设工作。通过需求分析明确大型国际赛事医疗救治任务要求,根据任务需求特点开展培训体系设计,根据培训内容要求开发培训课程,加强组织管理,持续系统质量改进,不断完善培训体系,提升医疗保障整体救治能力,以期向世界展现出一个具有“绿色、共享、开放、廉洁”特点的冬季奥运会,做好医疗保障工作。