藁城台西商代遗址出土玉器赏析

□贾叶青

玉,《说文解字》释:“玉,石之美者,有五德。”玉器,是以玉(石)为原料,通过特定的工艺加工方法雕琢成的器物,所谓“玉不琢,不成器”。历经数千年的延续和发展,玉器承载着不同时代的艺术和精神风貌。考古资料显示,中国最早的玉器出现于距今七八千年的新石器时代早期。到了商代,青铜冶炼技术的高度发展,为玉器制作提供了新的工具和技术,自此,治玉成为独立的手工业生产部门。这一时期的玉器数量大增,种类也逐渐丰富。《逸周书·世俘解》中记载,“凡武王俘商旧玉亿有百万”,虽然数字可能有些夸张,但可以想见商代治玉业的昌盛。

20世纪70年代,考古工作者在河北省石家庄市藁城县台西商代遗址发掘出土较完整遗物3000余件,其中,墓葬出土玉石器39件,遗址出土玉石器28件。这些玉石以礼器和装饰品为主,器物品类丰富,制作精美,为研究我国玉器艺术及冀中地区商文化的发展提供了宝贵的实物资料。本文撷取其中富有特色的典型玉器予以介绍,与读者共同领略意蕴深厚的玉器文化。

一、台西遗址出土玉器

1.玉戈。通长39厘米,宽6.5厘米。用青灰色玉料琢制而成,整体造型刚健规整。通体抛光,无胡,上下刃平直对称,前锋呈尖锐三角形,援部平直,中间有脊,脊线刚劲有力。援部接近内部处有一圆形穿孔,内和援的分界不是很清楚,内部的两面阴刻菱形纹。(图1)《释名·释兵》中释:“戈,过也,所刺捣则决过,所钩引则制之,弗得过也。”由此,可以了解戈本是一种可以横击、钩杀的兵器。但这件玉戈,没有使用的痕迹,应是仪仗用器。早在新石器时代,就已经出现了礼仪用玉。古人认为,玉是山川之精英,不仅是沟通人与神灵的媒介,也是上天赐予帝王统治权力的凭证,所以玉被用作显示王室威仪的仪仗用器。商人崇信鬼神、重视军事。玉戈与玉钺、玉矛、玉刀等玉制兵器一道作为仪仗用具,常用于祭祀鬼神、战前誓师或隆重庆祝的活动中。《礼记·明堂位》记载,“朱干玉戚,冕而舞《大武》”。这些玉制兵器,寄托了古人祈望驱邪镇魔和获取军事战争胜利的美好愿望,显示着王室的威仪。

图1 玉戈

2.玉牙璧。又称玉璇玑,直径7.4厘米,孔径小于1厘米。出土自台西商代遗址一座身份稍高的奴隶主墓中,形体较小,通体光素,大部分受沁呈白色,质地坚实细腻。牙璧整体近似圆形,横断面为六角形,周边有三个向同一方向旋转的牙,具有较强的旋转感,且牙和牙之间有略宽的方形扉齿,中间为圆形小孔,系对钻而成。整体造型简洁规整,雕工简练传神。(图2)这种形制的玉器早在新石器时代晚期就已经出现,贯穿殷商,东周以后逐渐退出历史舞台。不同时代的玉璇玑有不同的外形,传达出古人已有几何概念。汉代至今,很多人认为,璇玑玉衡为古人观测星象的天文仪器:“上天之体不可得知,测天之事见于经者,惟玑衡一事。玑衡者,即今之浑仪也。”但也有学者认为,“璇玑实质上是一种异形璧”,与普通的玉璧一样供装饰使用。

图2 玉牙璧

3.玉蝉。长3.3厘米。材质为黄色软玉,显得厚重凝练。整体略呈椭圆形,背部外弧,表现了蝉的静态匍匐状。额部前凸,并钻有一个向下的小孔用来穿绳。蝉头眼部较大,双眼凸起呈圆形。身翼呈倒梯形,双翼收拢,以平行的两道弦纹表示脊背,双翼上用简单流畅的阴刻线条表现筋脉,尾尖凸现于双翼之间。整体纹饰简单,形制古朴。(图3)蝉,又名蜩。早在新石器时代,就已经出现了玉蝉,多作佩戴或缝缀镶嵌使用。到了商周时期,蝉不仅以“蝉蜕于浊污,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢”的高洁姿态备受古人推崇,又因其能飞天入地、脱壳变化,其被赋予了复活、再生和羽化成仙等内涵,其形象被广泛地用于玉器、青铜礼器和兵器中,寄托着先民死后重生、灵魂不灭的美好愿望。因此,这一时期的贵族不仅生前佩戴玉蝉,而且死后还将其随葬入墓,希望它能保佑墓主获得新生。

图3 玉蝉

4.鸟形玉饰。残长5.5厘米。青白玉,局部受沁有黄褐色斑。玉质较细腻,微透明。扁平片状浮雕,造型为展翅飞翔的鸟。鸟尖喙,圆眼略微凸出,双翅伸展,双尾钩形,头部有一圆穿孔,肩部另有两个细小的穿孔,正面双翅饰阴线纹。器物体廓简略,重点突出了其圆眼、尖喙及双翅,线条较为粗犷,艺术形象生动逼真,引人喜爱。(图4)早在新石器时代,就已经出现了鸟形玉器,这源于当时先民对凤鸟的崇拜。鸟类与人类生活息息相关,又有着飞翔的本领,因此先民将鸟奉为神灵,幻想借着鸟的神力往返于天地之间,很多部落以鸟为图腾。比如,《大戴礼记·五帝德》中就有“东长鸟夷、羽民”的记载。商人信奉“天命玄鸟,降而生商”,认为他们的祖先契,是其母亲吞食了神鸟的卵而降生的。因此,在商代,鸟类还与祭祀、地名、人名、军事等紧密关联。《墨子·明鬼》中记载,“汤以车九两,鸟陈雁行”伐夏。可以说,鸟形玉器是商代社会物质生活和精神生活的重要内容,体现着商人的原始信仰和审美情趣。

图4 鸟形玉饰

5.笄。又称簪,是我国古代不论男女都常用来绾束头发的器物。《仪礼·士冠礼》中记载:“皮弁笄,爵弁笄。”郑玄注:“笄,今之簪。”这件玉笄,长12.8厘米,出土于墓主人胸前。颜色翠绿,似锥形。笄身自上而下渐细,平顶无帽,尖端为扁圆状,表面磨光,朴实无纹。整器玉质光洁润泽,琢磨光滑细致。(图5)据文献记载,早在新石器时代的仰韶文化中,就已经出现了兽骨制作的扁长状骨笄。到了商代,笄不仅是绾束头发的工具,也是财富和身份的象征,所以笄的质地和做工也逐渐讲究起来,不仅出现了玉、铜、蚌等不同材质的笄,而且雕琢工艺愈加精细,笄身出现了复杂的纹饰。作为发饰文化的重要组成部分,笄体现出商人日益浓厚的审美意识和奴隶主阶级的精神内涵。

图5 玉笄

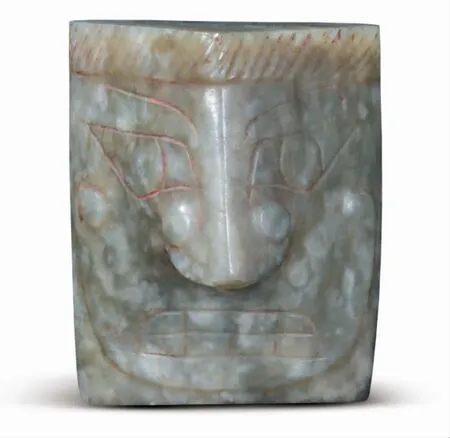

6.人面形玉饰。长3.6厘米,长方形,形制较为简单。正面,雕刻人面,内填有朱色,以阴线雕刻五官和头发,发丝较粗,脸型较宽大,细长眉,大眼睛,蒜头鼻,鼻中线隆起,长方形口,口部雕出上下各4颗牙齿。背面,内凹没有纹饰。整件器物,尤以眼睛的刻画最为形象细致,可谓得其状貌而更尽神情。(图6)原始艺术中的人物形象,在岩画、陶器、石器、玉器中都有所表现。从新石器时代晚期,人面形玉人和全身形玉人一直延续到西周时期。《礼记·表记》中记载:“殷人尊神,率民以事神,先鬼后礼。”商王朝的统治者,逢事必卜,还往往一事多卜,并且重视祭祀。商人将玉神化,玉制品在祭祀用品中颇为重要,这些玉人可能与当时宗教祭祀或巫术活动有关。

图6 人面形玉饰

二、台西商代遗址出土玉器的艺术特征

商代的工匠,在继承前人治玉技术经验的基础上,创新和发展工艺,创造了古代玉器发展史上的又一个高峰。台西遗址出土的各种样式的玉器,体现出商代玉器文化的特征,是中国玉器艺术史上一颗璀璨的明珠。

1.因物赋形的造型设计。玉的硬度,高于一般的岩石,又加之玉料难得,所以加工制作尤为耗力费时。商代工匠在选料、用料时,常因材施形,实现了摹形和传神的统一。比如图3的玉蝉,工匠巧妙地利用玉料高出的前端,雕琢出一个三角形,使蝉头呈现俯视状,而玉料较低的部分则顺势琢出蝉身,且让玉蝉中间脊背凸起,两侧呈斜坡状下滑,使得造型比例匀称,体态流畅自然。再如图4的鸟形玉饰,它是工匠根据当时的神话和图腾、利用玉质形状、借助大胆的想象创作出来的一件艺术品。由于整体的玉料呈现薄片状,工匠们便采用浅浮雕的手法突出了鸟的形体结构和形象特征,借助外形轮廓线增强了玉鸟的写实性。因物赋形的造型设计,制器尚象的雕刻手法,使原本毫无生气的玉石变得生机盎然。

2.细腻灵活的纹饰装饰。台西商代遗址出土玉器,大部分以朴素简洁的纹饰线条点缀器物,通过线面结合的表现方式,传递古人的审美情趣。如图1的玉戈,中脊线条刚劲挺拔,风格冷峻,符合其作为崇神祭祖的仪仗用器的严肃性特点。其内部的两面阴刻,线条均匀,排列成菱形状的纹饰,使内部画面显得饱满充实。这一纹饰,取自先民捕鱼所用渔网的形状,有收获丰硕和连绵不绝的寓意,体现了商人崇尚自然和神人合一的特色。再如图3的玉蝉,以独立的轮廓为主体,脊背上饰有两道单面延伸状的弦纹,作为头部和身躯的界隔式装饰,线条简洁细腻;双翼上,则用灵活流畅的阴刻线条表现出筋脉走向,整体造型极具动感。

3.娴熟精湛的治玉工艺。商代因青铜制作工艺的高度发展,金属工具日益普及,带动了治玉工艺的革新。“工欲善其事,必先利其器”,工具的革新,使得这一时期的玉料在切割、钻孔、雕纹、抛光等方面比前期有了很大的提升。如图2的玉牙璧,有三个向同一方向旋转的牙,且牙与牙之间距离接近,可能是在制作时使用了同一件工具打出相同宽窄尺寸的凹槽;中间的圆形小孔,为对钻而成,对钻精准,钻孔内壁较直,从痕迹来看,应是钻头加解玉砂打制的孔洞。再如图6的人面形玉饰,看起来较为立体,采用的应是“压地”的手法,突出鼻子和额头的轮廓,然后再采用圆形砣机雕琢阴线,突出五官的细部,线条弯转流畅,比较写意,反映了古代工匠构思的精巧和技法的成熟。

藁城台西商代遗址出土的玉器,反映出上层社会的审美取向,为研究商代中期的历史、文化、艺术等提供了宝贵的实物资料。这些3000多年前的山川之精英,以其晶莹润泽的玉质、瑰丽华美的色彩、奇巧精湛的技艺以及广博厚重的文化内涵,成为中国古代文化宝库中的珍贵遗产。