艺术的本源:论于非闇绘画中的生活转化问题

林夏瀚

[摘要] 艺术与生活的共生关系是画坛经久不衰的议题。于非闇作为我国20世纪杰出的工笔花鸟画家,其个人生活体验和绘画世界之间建立起了深刻的联系。本文围绕于非闇生活与绘画的互动展开讨论,尽可能甄别出影响其作品风格的主要社会文化因素,探讨以于非闇为代表的画家如何在中国美术现代转型过程中完成对“艺术源于生活”的诠释。

[关键词] 于非闇 中国画 工笔画 花鸟画

艺术与生活的关系是艺术理论研究者长久关注的问题之一。自古以来,画论中多有借助自然万物或其他艺术门类来增进绘画表现力的事例,例如“草圣”张旭受公孙大娘舞剑启发而技艺大进,郭熙取卷云之态画山势而成卷云皴。由此可见,画家所描绘的各类物象并不是某种抽象观念的外在形式,而是从生活中来的。

因此,“艺术源于生活”并非是一句空话,而是包含了画家对生活的整体性把握。于非闇是中国20世纪重要的工笔花鸟画家。据俞致贞回忆:“于先生很愿意和这些裱画的师傅啊、种花的、养鸽子的、养鸟的人交朋友,所以他就比一般尽是关着门画画的人有生活,懂得多。”[1]

由于兼具画家与记者双重身份,于非闇非常注重对日常生活和社会风俗的考察,而且熟悉多个艺术门类的特点。他从中找到它们之间的契合点,在自己的绘画创作中进行了吸收与借鉴。本文将围绕于非闇生活与绘画的互动展开讨论,尽可能甄别出影响其作品风格的主要社会文化因素,进一步阐释“艺术源于生活”在中国美术现代转型过程中的具体表现。

作为花鸟画家,于非闇几乎出自本能地关注花草的形态特征:“我很喜欢养蜡梅花,我觉得这花在夏秋是葱茏的,春天闻起花,是蜡黄、赤蕊、素心、香馥馥的,冬天枝叶已老,含苞未绽,也别有一种姿态。”[2]对花草造型的重视也可从其对梅花的描述中得到印证:

一株为红梅,干列巨瘿,围尺许,自根横出而左倾,挺而斜走,布五枝,六枝绝巨,势如屈铁,有两枝反伸而上,与巨干相朝揖,另一枝斜穿而上,直达屋顶,花繁密,不能见其嫩枝。君言今冬不甚寒,故放花早,否者非来春不花也。此梅初植时仅尺余,为群梅寿命之最长者,约在道光十二年云。一株亦红梅,视前者而小,通高约六尺,干最巨者围不及尺,露根,根作探爪攫土状,根际有巨瘢,透为洞,大小各一,自根斜出两干,皆上走,有巨枝五六,交相纠纽,郁其势上腾,又自洞中斜穿一枝,反折而下,若与上胜者相呼应,一俯一仰,丛枝流走其间,若双龙戏水,然花甚稀,且谢,不如前者之密,一肥一瘦,亦别饶奇趣焉。[3]

从这段描述可以看出,于非闇对梅树造型的观察极为细致,并以此获得了绘画创作方面的诸多领悟,这一点从其画面中的构图取势、繁而不乱的出枝、物象聚散疏密的安排中就可以体现出来。于氏采用了多种技法表现花卉在不同时令、气象下的不同形态。无论笔下风物为何种形态,均能体现出其作画之严谨、细心。比如,在他的笔下,牡丹的轮廓常常呈斜三角形且边缘有缺口。自然界的牡丹大体圆而有部分缺口,这缺口是花瓣的合拢处。于氏这样刻画牡丹,既是尊重牡丹自然生长规律的体现,又代表着对“宁方勿圆”之画理的遵循。

于非闇善于用色,尤其注重观察植物的颜色。1935年,他在北平游览时曾“驱车至南海丰泽园,园中海棠红白各二,红者在颐年堂前,娇红中酒,视萃锦园尤浓艳。白者则位于含和堂牖下,花五出,皎若霜雪,巨干拔地,碧叶参天,瑰奇伟丽,使人动心骇目之观”[4]。在他看来,玉兰的香气“比兰花微有些甜,而更没有素心兰那么香的柔和,而是有点暴烈的。花色虽然是白的……却又白的那么不刺目,而柔和中又微微带点浅碧光泽”[5],故都所有梅“无论其来自何地者,皆复瓣,五数而单瓣者,盖未有。其为色,以绯红者多,白与朱红皆少,价亦较昂”[6]。反映在画作上,最典型的是于非闇1957年所作《粉牡丹》。在这幅画中,牡丹为粉红色,叶子为墨绿色,一轻盈一厚重,对比强烈,牡丹花瓣的薄嫩与叶片的粗厚被生动表现出来,可见其平日观察之细心。在熟谙植物的生活习性之后,于氏开始在花色与周围环境的搭配上下功夫,如“沿途杏林,巨干绯花,衬以青石赤壤”[7]。于非闇能将生活中触手可及的各种植物通过文字与绘画生动表现出来,可见他对花草蔬果观察之细腻以及对视觉、触觉通感的灵活转化。

于非闇善于借助生活經验进行绘画题材的创新。对前人从未涉及或较少涉及的题材,于非闇能够发现其中意趣。在他的笔下,可以见到鸽子、凤头鹦鹉、美人蕉、大理花、柱顶红、槭木及红叶藤等多种动植物题材。在这里,笔者尝试以于非闇的鸽子题材绘画为例进行分析。他的作品《瑞霭和平》描绘了五只鸽子直冲云霄的场景。这五只鸽子的品种分别是蓝环鸽、紫乌头鸽、灰鸽、玉环鸽、金眼白鸽,都很名贵,其中紫乌头鸽“体愈壮大,愈善飞翔,为冲锋陷阵之上品”[8],灰鸽“佳种颇善飞,能翱翔二十小时而不疲”[9],可见于氏在这幅画中对鸽子的刻画是符合其物理特性的。于氏还创作过一幅《和平鸽图》,题跋曰:“鸽名乌头,见于鸽谱。京都所尚,以体大翼长凤高嘴短眼金为贵。曩所灾梓之都门豢鸽记曾为著录。”也就是说,其笔下的乌头鸽是符合北京风尚的。又如,金眼白鸽是北京鸽子玩家公认的白色鸽中品格最高的一种,精致俊美,十分珍贵,其中带小毛腿的小鼻泡金眼白鸽又被称为“玉扇白”。于非闇《牡丹双鸽》中的鸽子便是鸽中珍品“玉扇白”。其在《双鸽图》题跋中云:“予爱鸽,豢之十余年,颇多珍异之品。曾为文记之,得数万言。福开森博士为译成彼邦文字,此图所写为予最喜之飞奴,厥名为雪上梅,在彼时京师豢者只予有此,曾以之骄人也。”“雪上梅”同样是鸽中珍品,它“秀丽可观,而价亦至昂”[10],《双鸽图》中的鸽子即为“雪上梅”。此外,在于氏的《牡丹双鸽》中,鸽子品种为紫秀鸽。紫秀鸽属于“鹤秀”一类。这种类型的鸽子全身以白羽为主,背部有左右对称的一块赤色羽区,形如仙鹤,因而得名。同时,这种鸽子在两腿外侧有少量绛羽,又被俗称为“带胯”。紫秀鸽多为长嘴,像于氏所画这种短嘴紫秀鸽尤显珍贵。

可以说,于非闇笔下的鸽子,无论是从体形,还是头部、两翼、尾巴及足爪造型,还是眼睛、眼皮、嘴、凤头等细节特征来看,均极尽精细。能够做到以这般工细程度刻画鸽子并将鸽子题材绘画推陈出新,于非闇可谓是20世纪中国花鸟画坛的唯一一位。

于非闇在绘画时强调笔线质量,故其曾对书画材料进行过广泛而深入的研究。受家学影响,于非闇习字、作画时习惯用紫毫笔,因此他对紫毫笔的研究也相对深入。[11]将于氏所撰《紫毫笔》《再书紫毫笔》等文和从传为王羲之的《笔经》等古籍中爬梳出的有关紫毫笔的记载,以及辑录下来的欧阳修、苏轼等文人的言论,同于氏家藏的道光初年的广东笔和光绪中期琉璃厂出品的毛笔进行文献与实物的互相对照,可以梳理出紫毫笔的发展史。[12]于氏曾学宋徽宗笔意。宋徽宗常用长锋笔,其横折笔画体现出较具顿挫感的拖带效果,这在《瑞鹤图》《祥龙石图》《芙蓉锦鸡图》等画的题跋中可以明显看到。于氏多以紫毫笔作画,勾线时也体现出上述拖带效果。若说紫毫笔笔性在成就于氏画风方面贡献颇多应不为过。这是工具与风格相互依托方面较为典型的例子。

书画工具材料在实际使用中常常是作为一个整体而存在的,它们相互配合、相互衬托,缺一不可。于非闇曾论及毛笔与墨的关系:“盖用墨须佳品,笔只以其毫三之一蘸墨,用后则涤,不用笔帽。每临用,先涤其毫,用后涤净,务令其毫端正直,插筒中,干之,故笔经久不敝也。若用坏墨,复戴以笔帽,宿墨不涤,则笔未有不易坏者。”[13]于非闇绘画时善用墨,其画作墨色层次丰富,有助于书法用笔。他还曾谈及纸与墨的关联:“予年来为友朋作书画。新楮,用咸、同墨已足矣;佳素,则用明制,或清初诸墨。楮素不佳,墨虽精,无所用也。”[14]元以后,画家们多用生宣作画,这种纸吸水力强,对画家的笔墨功夫要求较高,若用笔慢则易呆滞,用笔快则墨浮于表面。[15]于非闇作画多用生宣,为了在生宣上画线条不洇墨,他练习了相当长的时间。他也谈到过砚对墨的影响,所谓“墨以砚而发,研不佳,墨乃不能佳”[16]等理念均是出自他的作画经验和心得。

在顏料方面,传统中国画的用色以原色为主,对颜料质量极为讲究,且中国画单一颜色所涉及矿物颜料、植物颜料的品种不少,比如红色系的矿物颜料有朱砂、朱、银朱、赭石及黄丹五种,植物颜料有红蓝花、茜草、紫、胭脂及檀木五种。为了得到色相、纯度、明度不同的色彩,画家需要对颜料进行炼制与提纯,这其中的技巧极为繁复,而炼制之古法或失传,或在某些匠人手中秘不示人,有些碍于固有认知的士大夫甚至不屑于学习炼制之法,这就导致中国画用色长期以来难以在技术层面上有所突破。而于非闇不同,他具备较好的文献功底,遍赏历代画迹,了解历代绘画的用色审美风尚,能从古籍中爬梳颜料的炼制方法,同时师从供奉内廷的画师王润暄,习得了院体颜料制法,又虚心向民间匠人及专门人士讨教,习得了施矾、正背敷色等法,因而对颜料的研漂和着色方法建立了深刻认知,其晚年所撰《中国画颜色的研究》即为毕生研究所得。此书虽被郑逸梅指出有讹误之处,[17]但瑕不掩瑜。作为20世纪中国画坛中深入探究过颜料研制及使用方法的画家,于非闇的专精程度是十分深厚的,其画作中的鲜艳用色备受好评。

此外,书画工具材料或许还是于非闇运作书画市场的关键要素之一。民国时期书画市场的行业竞争日趋激烈,如何使自己的作品能够在市场竞争中脱颖而出是于非闇要考虑的重要问题。一般而言,如果书画家使用的是成本较高的优质工具材料,那么书画家本人的润格也会更高。同时,使用特制的优质工具材料也便于书画家形成自己的绘画符号或标志,起到防伪效果。于非闇在许多书画作品的题跋中都提了书画材料,如在《锦上添花》中提到“用乾隆库纸试詹达三乾隆六年所制墨”,在《初秋繁花》中提到“试汪节庵龙香剂墨”,在《梅竹伯劳图》中提到“用宝翰凝香墨”,在《蔬果图》中提到“试紫颖笔”,在《花鸟四条屏之一》中提到“试鼠须笔”,在《秋葵图》中提到“以内库宝石红写之”等,在题跋中强调书画材料甚至已经成为于非闇书画的标志之一。石谷风、邓云乡等对于氏最突出的印象均是精于选择书画工具材料。[18]于氏在《牡丹蝴蝶》中题跋道:“近十年来写牡丹,喜作墨魁墨伞金诸品,所谓紫绡终是仙衣也,所用色皆曩收故内西洋红。作既多,红色难为继。雁天仁兄知予用色不苟,罄其所收,得此两花乞正。”他一方面强调自己所藏故内西洋红已经不多,一方面又“用色不苟”地画此花卉相赠,陡增了此作之珍贵以及持赠之深谊。

总之,于非闇多年来在对书画工具材料的把玩中发明的各项独创技术,诸如纸张与墨的选择、颜色的炼制与使用等,均属其独家秘笈,极具个人特色,这使他与画坛其他竞争者拉开了距离。

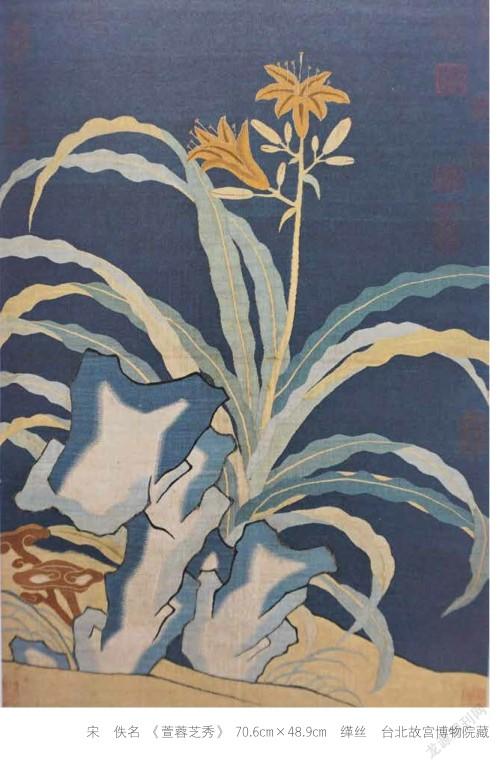

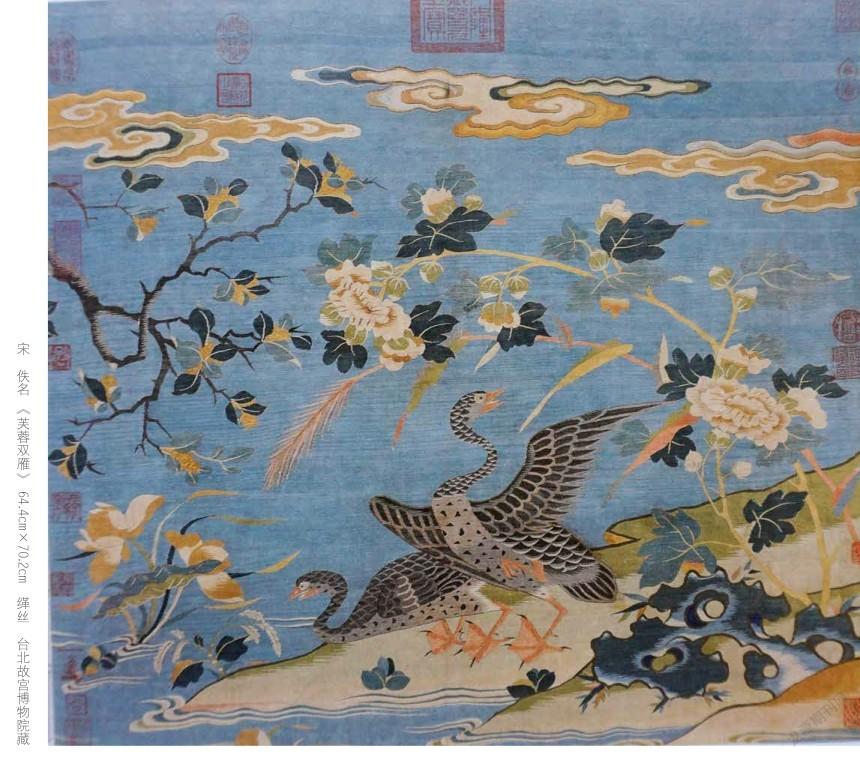

于非闇的造型、设色、肌理乃至美学趣味等诸多方面,均建立在对工艺美术进行研究与借鉴的基础之上。[19]于非闇曾这样谈及缂丝:“使我们学习到圆中有方、熟中有生等等朴实的做法,借此倒可以去掉一些油腔滑调。”[20]俞致贞也指出于氏《直上青霄》一画采用了仿缂丝的画法,[21]宋代《缂丝芙蓉双雁》中的祥云可佐证俞氏之言。于非闇曾论及:

我家有一幅《九成宫图》,殿阁亭台,花草林木,都是用藏青色的线双勾出来,里面再填进红绿的彩丝,而双勾的轮廓,也仿佛有笔的转折顿挫……怡亲王藏有宋缂丝花卉草虫对幅,确是经过许多鉴藏家著录,定为北宋的东西。这对幅在寒斋的日子很久,它那种构图的方法很笨、很拙,仿佛很经过相当的考量,才把这朵红的花映在浅绿的叶底。一块石头缝的苔,土坡石下的野卉,枝间的秋虫,竹下的幽草,都是很经过相当的斟酌,多一枝也不可,少一叶也不行的。[22]

我们不妨仔细观察于非闇的画作,如作于1936年的《菊石图》《富贵白头》中的石头,与宋代《缂丝萱蓉芝秀图》、明代《缂丝花卉册之百合剪春罗》中的石头很类似,都是拙厚朴实、高度概括的形态。《欢天喜地 国色天香》中的石头在造型上与明代《缂丝花卉册之蝴蝶花》中的石头十分相似,画法上又与明代《缂丝花卉册之踯躅》中的石头相近。于氏这种借鉴可谓另辟蹊径、别出心裁。缂丝等织绣品的花纹不易得,一般会最大限度地删减那些不能说明问题的形象。因此,如何提炼形象,使最终呈现出的画面效果简练而不失生动是需要大费思量的。好的绘画必须在“巧”思上着手,必须达到所谓“多一枝也不可,少一叶也不行”的境界,才能获得以一当十、四两拨千斤的效果。

笔者认为除缂丝工艺外,于非闇可能还广泛借鉴了掐丝珐琅的表现技法以及琉璃、玉的肌理质感。这里以《富贵白头》《欢天喜地 国色天香》两幅作品为例。《富贵白头》中的牡丹为双勾填色,于非闇同时还以金色复勾,这与掐丝珐琅在制作时先以金丝或铜丝掐出图案,再填上各种颜色的做法类似。掐丝珐琅在清代极为盛行。民国时期,北京尚有不少手工艺人擅于此术,于氏当不陌生,故其受此影响并在画中有所借鉴当在情理之中。《欢天喜地 国色天香》中石头的画法很有意思。于氏除了用墨色复勾石头的外轮廓线,还在旁边用石绿再勾勒一遍,这与传统的画石方法不同,很像是对琉璃、玉的肌理质感的模仿。琉璃瓦在北京的皇室建筑中随处可见,加之于非闇常常出入古玩店,他对琉璃和玉器均十分熟悉。《欢天喜地 国色天香》中的石头被其反复勾勒之后,远看仿佛琉璃、玉器一样在光线照耀下呈现出反光般的质感。这种较具创新思维的画法应该源自于氏日常视觉经验的积累。

于非闇对工艺美术的借鉴并非只体现在面貌的模仿上,他还围绕画理反复琢磨。工艺美术虽然只是于氏涉猎的门类之一,但可以视为照见于氏学习方法的一面镜子。我们由此可推想出他的其他涉猎之于绘画创作的意义。试想一下,如若所有在生活中汲取到的“养分”都能或直接、或间接地最终落实到他的绘画实践中去,其画焉能不“厚”呢?

除了工艺美术,于非闇还擅于将京剧的动态、色彩、唱腔以及曲艺的起、承、转、合与绘画有机结合起来。[23]俞致贞曾谈论道:“我们讲构图的时候,先生就让我们看戏。戏剧里,在什么时候构图最好看呢?就是亮相……就在一亮相的一刹那动作时,一停就是一个构图。所以于先生带我们看戏,我们很少从故事情节着眼,总是从艺术形式上去寻求一些和画面相通的东西。”[24]戴陆则在《巨擘传世:近现代中国画大家·于非闇》一书中点出了于氏在绘画创作时对京剧“甩水袖”“卧鱼”姿态的借鉴。[25]于非闇在相当长的一段时间内醉心“生行”:“昔谭鑫培演唱失街亭斩马谡,差马谡守街亭之审慎,三探时之惊喟,城楼上之闲适,斩谡时之悲愤,皆一一活跃台上。我曾拟之数年,惟城楼上之外示闲适为难工。”[26]谭鑫培韵味十足的拖腔有一波三折之妙,这与于非闇绘画中的欲左先右、欲上先下有相通之处。

俞致贞还谈道:“京剧的色彩也是对比得很有意思,交战的两方面决不穿对比不强的衣服。”[27]京剧服装包括官衣、褶子、腰包、髯口、鞋、盔冠等,细节繁复,每个人物的造型都是由不同元素以不同形状、不同色相有序组合而成,呈现出丰富的色彩对比。同时,这些服装上的绸缎、绒、纱、丝、油彩、纸板、金属等材质有着各自独特的肌理语言,形成了光滑与粗糙、吸光与反射、柔软与坚硬的对比,这些材质自身的美感都有可能给于非闇的绘画带来启发。京剧服装底色常运用饱和度高、色相鲜艳的颜色,如红、绿、黄、白、黑(“上五色”),紫、粉、蓝、湖、香(“下五色”)。[28]于非闇所作《牡丹》中的花卉用色即为“上五色”,对比强烈,艳丽夺目。正如传统京剧《贵妃醉酒》中杨贵妃所着宫装便集合了品红、正蓝、水蓝、粉红、浅黄、果绿、藏青等多种颜色,对比丰富,营造出富丽堂皇的视觉效果。于非闇笔下的鸟类,如《春花斗艳图》《梅竹锦鸡》中的雄性锦鸡绘有黄、红、蓝、绿、黑五种色彩,同样犹如宫装戏衣,将色彩的跳跃与多样表达得淋漓尽致,呈现出无以加复的富贵华丽。

此外,京剧服装图案大多具备象征性:老生、老旦的服装中多用祥云、蝙蝠、松鹤等图案,寓意吉祥、长寿;花脸、武丑的服装常绘有飞燕、云蝠等飞禽图案,以示人物轻巧敏捷之特点;诸葛亮、八仙的服装多用八卦、八宝、太极等图案,表达人物的足智多谋、呼风唤雨;文人墨客的服装多用“四君子”图案,寓意人物品格的清雅高洁。[29]这些象征性图案不是胡乱拼凑、随意装饰的,它们与传统绘画的内容寓意一脉相承。

于非闇在《我怎样画工笔花鸟画》中除了谈到绘画与戏曲之间的触类旁通,还谈及了艺术与时代的关系:“戏剧之道,大概是随时代而变化的。在梅畹华未享名之前,唱旦角的是那样古朴浑厚。自从有了梅氏,为迎合观者的心理和需求,腔调也变了,服装也变了,靡靡之音正合乎乱世,那些黄钟大吕,端庄静丰,只好头朝下做个配搭。同治、道光之际,书法丕变,南北朝的断烂残碑,很走了些时运,直到民国十几年,还是杨大眼、张猛龙。这是不是时代支配了艺术?抑或是艺术改变了时代?”[30]黄裳曾提到,以谭鑫培为代表的谭腔和以程砚秋为代表的程腔之间的差异恰好反映了他们所处不同时代的细微变化,与当时的政治局势和人民的心理都有着极密切的关系。[31]无论如何,从对戏曲元素的借鉴到对各艺术门类特质的吸纳,于非闇在绘画创作过程中的融会贯通由此可见一斑。

俞致贞还论及:“相声,也不是平铺直叙。那里逗哏的,也不是上来就抓哏,他总是慢慢的,把你的注意力领下来,然后才到了‘抖包袱’,就开始逗小哏,再而到了高潮,逗大哏。”[32]于非闇借鉴曲艺的表现手法,在绘画中注意起、承、转、合。他曾说道:“内行中如双厚坪、潘诚立……双说秦琼卖马之马,历三日不绝。潘说包拯虎头铡,声闻户外,模拟赵子龙武功,一手一式,精技击者以不讹。”[33]曲艺选段中关于“秦琼卖马之马,历三日不绝”的绵长铺叙和对“模拟赵子龙武功,一手一式,精技击者以不讹”的精确描绘,都对于非闇的绘画创作有所启发。于氏绘画之所以能够成其大者,除了绘画技巧娴熟,也與其在戏曲欣赏中实现情感升华和艺术语言的锤炼等因素有关。

实际上,在活跃于20世纪的书画大家中,受益于戏曲、曲艺者甚繁,叶浅予、李可染等人均从戏曲中汲取过创作灵感。书画家要想从戏曲、曲艺中体悟到形式之美并运用于自己的绘画创作,需要达到两个标准:一是像准确领会音乐的节律一样掌控画面节奏;二是对写意的理解和表达要比常人更深。专攻工笔花鸟画的于非闇便同时将节奏和写意融入创作之中,使画作在如此雅致工细的同时尽显活泼、灵动。

于非闇在绘画创作时之所以观察敏锐、描绘精确,主要在于他尊重生活的复杂性,能够真正从生活中汲取创作灵感。如果画家不把生活看作丰富而复杂的整体,那么其笔下的形象也只能是标本式的死物。俞致贞谈道:“于先生还教导我们,不让我们只在画里头去求画,让我们把视野放宽到欣赏园林、看戏、听相声等这些地方。于先生甚至亲自带我们去看,说这些都是和我们本民族的欣赏习惯相一致的。”[34]“处处留心皆学问”,于非闇善于在生活中发现一切可与绘画共通的元素,如他在春华楼主人下厨后评论道:“吾尝喻其菜,仿佛倪云林山水画,淡远堪味也。”[35]他在乘坐电车时,留意到“售票者之钱袋,稍触夏布衫,则如北宋之蝉翼拓,又如垢道人之画遥岑,隐隐呈墨痕”[36]。他在游览齐鲁大地后说道:“凡所见,皆印吾脑海中。吾于此行,乃别具冥想,深欲以塞外山川搜入笔端,借以小助吾画。”[37]可见,他对生活现象的描绘不仅不呆板,而且在其中熔铸了自己的感情。作为《北京晨报》记者的于非闇时时处处细致观察,这种在体察万物中锻炼出来的敏锐对绘画创作极具裨益。可以说,于非闇无时不在“训练”,无时不在“画”中。总之,“艺术源于生活”这一平时司空见惯的表述在于非闇身上具体化了。

注释

[1]俞致贞.俞致贞文集[M].金纳,编.济南:山东美术出版社,2015:13.

[2]闲人.闲谈·哀腊梅[N].北平晨报,1935-12-21(8).

[3]非厂.观梅[N].北平晨报,1932-2-2(5).

[4]闲人.闲谈(八一)·名园看海棠[N].北平晨报,1935-4-17(8).

[5]于非厂.非闇漫墨 颐和园看花(上)[N].一四七画报,1947,11(11):11-12.

[6]非厂.盆梅[N].北平晨报,1931-3-8(5).

[7]闲人.阳台看花记[N].北平晨报,1935-3-30(8).

[8]于非闇.都门四记[M].赵国忠,编.济南:山东画报出版社,2012:78.

[9]同注[8],82页。

[10]同注[8],80页。

[11]非闇.我用毛笔[N].北平日报,1946-11-15(3).

[12]于非厂.紫毫笔[N].新北京报,1939-6-25;于非厂.再书紫毫笔[N].新北京报,1939-7-2.

[13]于非厂.非闇漫墨紫毫笔[N].新北京报,1941-8-5.

[14]闲人.闲谈·谈用墨[N].北平晨报,1936-2-15(8).

[15]潘公凯,编.潘天寿谈艺录[M].杭州:浙江人民美术出版社,2011:78.

[16]于非厂.漫谈设色[N].新北京报,1941-1-19.

[17]郑逸梅.艺林散叶[M].哈尔滨:北方文艺出版社,2017:404.

[18]石谷风,口述.亲历画坛八十年:石谷风口述历史[M].鲍义来,等,整理.南京:江苏文艺出版社,2014:104-105.

[19]王健.艺术巨匠:于非闇[M].石家庄:河北教育出版社,2012:128.

[20]于非闇.我怎样画工笔花鸟画[M].北京:人民美术出版社,1957:30.

[21]俞致贞.于非闇的花鸟画[N].人民画报,1960-2-16.

[22]非厂.宋缂丝[N].北晨画刊,1936,9(6):1.

[23]刘祯,主编.另一个梅兰芳:梅兰芳绘画与表演艺术论文集[M].北京:学苑出版社,2018.[24]同注[18],17页。

[25]戴陆.巨擘传世:近现代中国画大家·于非闇[M].北京:高等教育出版社,2017:75.

[26]闲人.闲谈(九九)·空城计[N].北平晨报,1935-7-26(8).

[27]同注[1],17页。

[28]孙颖.艺术瑰宝 华夏神韵——浅谈京剧服装图案的艺术特点[M]//孙颖,编著.剧装图案.北京工艺美术出版社,2004:7.

[29]同注[28],5页。

[30]于非厂.哭之笑之随笔变戏法[N].新北京报,1938-11-18.

[31]黄裳.琉璃厂[M]//书之归去来.北京:中华书局,2008:160.

[32]同注[27]。

[33]佚名.非厂漫话·说评书[N].大公报,1936-6-28(12).

[34]同注[1],16页。

[35]闲人.闲谈·落寞[N].北平晨报,1935-9-18(8).

[36]闲人.闲谈(三一)·乘电车[N].北平晨报,1934-8-21(8).

[37]非厂.非厂漫墨卷二·十七[N].晨報,1928-4-1(5).