亚热带山区红壤可蚀性对土地利用变化的响应

张高玲,谢红霞,盛 浩,周 清,段良霞,吴燕语

(湖南农业大学 资源环境学院,长沙 410128)

1 研究背景

土地利用/土地覆盖(LUCC)变化不仅会对自然环境如地表径流以及土壤条件[1-2]等产生影响,还会影响生物多样性、地球物质能量循环、全球气候的变化[3]。土地利用变化引起的土壤理化性质的改变,与土壤侵蚀的发生与发展有着密切的联系。土壤可蚀性是影响土壤流失的一个重要内在因素,它的大小综合反映了土壤对各种侵蚀的平均敏感程度[4]。土壤可蚀性受到多重因素的影响,包括土壤质地、土壤有机质含量等变化较为缓慢的土壤稳定性质和包括土壤含水量、容重等易随季节发生变化的土壤季节性变化性质。

国内外许多学者在这些方面已做了许多相关研究[5-7],研究表明,不同土地利用方式下,与林地相比其他土地利用方式土壤理化性质整体呈现出表层土壤养分减少、团聚体破坏率增大、重度增加、土壤含水量减少、土壤颗粒粗骨化等变化趋势[8-11],而受土壤理化性质影响程度较大的土壤可蚀性K值也会发生不同程度的变化[11-12]。目前国内计算土壤可蚀性K值的方法主要是小区测定法[13]、数学模型法和图解法[14]。谢红霞等[15]、张文太等[16]均应用诺谟图法、修正诺谟图法、Torri模型、EPIC模型及几何平均粒径模型计算了亚热带地区不同研究区土壤的可蚀性K值并与实测值进行比较,发现Torri模型计算的K值结果与其他模型相比,相对误差和不确定性最小,更适合亚热带地区土壤可蚀性K值的计算。此外,利用国外模型计算的土壤可蚀性K值与国内不同土壤的实测K值相差较大,需利用实测值进行校正[16-18]。在湖南省内已有许多学者对不同土地利用方式下的土壤特性以及不同区域的土壤可蚀性K值进行了相关研究,鲍文等[19]发现湘中花岗岩红壤丘陵区土地利用变化后,土壤结构随植被的演退和人为耕作而退化;罗兰花等[20]研究了湘东大围山花岗岩风化物的土壤抗蚀性的垂直分异特征,发现土壤可蚀性K值随海拔高度的升高而增大,抗蚀性还可能与植被等因素有关,但未进行更深入的探讨;周璟等[21]利用地统计学方法计算了流域不同植被下的土壤可蚀性K值,发现植被可以改善土壤性质,提高土壤抗蚀性。湖南省内研究人员对土地利用方式变化引起的土壤性质以及土壤可蚀性K值的变化关注不多。

亚热带区域的地带性植被为常绿阔叶林,但长期以来,伴随着南方商品林基地建设和山地综合开发,大面积的常绿阔叶林被改为人工林、经济林和果园[22]。据全国森林资源清查结果,杉木林是我国人工林的重要组成之一,同时作为速生树种,在亚热带区域种植面积较广。本研究采取“空间换时间”的研究方法,选取湘东和湘西亚热带山区4种典型的土地利用方式(天然林及由其转变而来的杉木林、果园和坡改梯耕地,其中,湘东土地利用方式转换年限均为7 a,湘西均>10 a),以天然林为对照,分析土地利用方式转变后表层土壤理化性质的变化,利用Torri.D模型计算不同土地利用方式的土壤可蚀性K值,并利用江西鹰潭中国科学院生态试验站实测数据重新计算的K值对模型计算的土壤可蚀性K值进行粗略校正,探讨亚热带山区不同地理位置及母质下土地利用方式变化对土壤可蚀性的影响,研究结果可望为开展亚热带山区土壤侵蚀评价、水土保持评价及规划提供参考。

2 材料与方法

2.1 研究区概况

本研究试验地——湘东地区设在湖南省浏阳市大围山国家森林保护区(114°02′ E—114°12′E,28°21′ N—28°26′N)附近,地处湘江支流浏阳河流域,典型低丘地貌,海拔150~165 m。区域气候为典型中亚热带季风湿润气候,年均温17.7 ℃,年均相对湿度83%,年降雨量1 800~2 000 mm,年均蒸散量1 445 mm。土壤为古老的中元古代(8亿年前)雪峰晚期中粒堇青石二云母闪长岩高度风化后发育的花岗岩红壤。地带性植被为亚热带常绿阔叶林。4种典型土地利用方式所有样地分布在浏阳河支流大溪河流域南侧,研究选取人为干预少、自然演替时间>300 a的天然林(优势树种为樟树(Cinnamomumcamphora(L.) J.Presl ))为对照,毗邻的杉木 (Cunning-hamialanceolata) 人工林、果园( 果树品种为板栗(Castaneamollissima) )和坡改梯耕地(夏季种辣椒(CapsicumannuumL.),下半年种一季红薯(Ipomoeabatatas(L.) Lam.))皆由次生杂木林经砍伐、炼山后转变而来,母质、海拔、地形部位类似,坡度相近,各土地利用方式相距 <1 km。天然林林下灌木层明显,地面草本稀少;杉木人工林林下灌木和草本覆盖度低;基于坡改梯技术营建了果园和耕地[23-24]。

湘西地区试验地设在湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县东南部小溪国家级自然保护区(110°6′50″ E—110°21′35″E,28°42′15″ N—28°53′55″N),武陵山脉中段,试验地山多坡陡,海拔400~900 m。区域气候为中亚热带山地湿润季风气候,年平均气温12~14 ℃,年降水量1 300~1 600 mm,雨量集中在5—7月份。境内侵蚀溶蚀强烈,山地、中山地貌为主,成土母岩主要是板、页岩,其发育的自然土壤主要是发育于板、页岩风化物的红壤、黄红壤和黄壤。4种土地利用方式,母岩、海拔地形部位等类似,以自然演替时间>300 a且受人类活动干扰较少的天然林(乔、灌分层明显,优势树种为利川润楠(MachiluslichuanensisCheng ex S. Lee)和锥属(Castanopsis(D. Don) Spach))为对照。杉木人工林林下植被稀疏;果园主要种植猕猴桃(ActinidiachinensisPlanch)和柑橘(CitrusreticulataBlanco);耕地(长期种植玉米(ZeamaysL.))基于坡改梯技术营建,定期施用肥料,耕作制度均为一季稻-休闲。

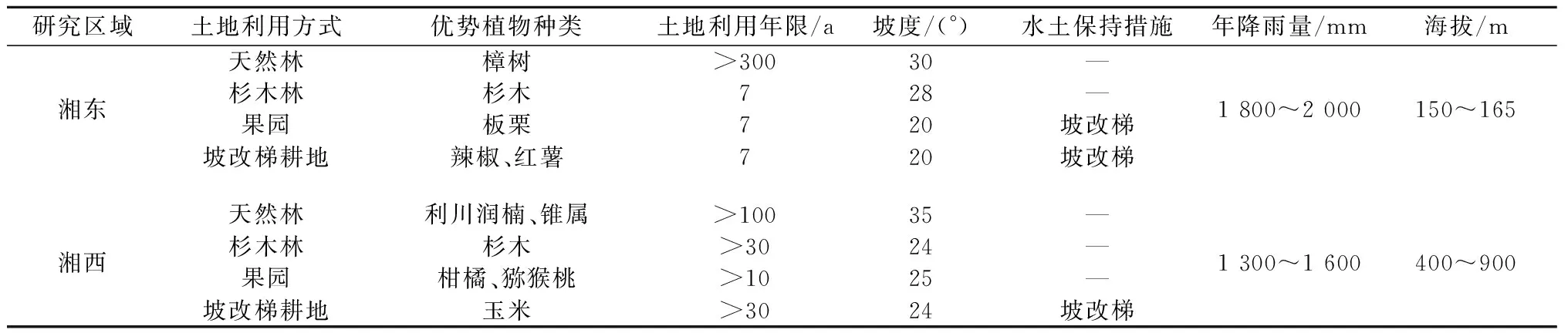

对研究区样地土地利用转换年限、坡度等基本状况进行了实地调查,其基本情况详见表1。

表1 不同土地利用方式样地基本情况Table 1 Basic situation of sample plots of different land use patterns

2.2 研究方法

2.2.1 样品采集与分析

本研究在湘东试验地内每种土地利用方式随机设置3块样地(25 m×25 m),在每块样地内钻取深度1 m的土芯(8~10根),分层采集0~20、20~40、40~60、60~80、80~100 cm 土样,按土层混合土样。

本研究在湘西试验地内每种土地利用方式随机设置3块样地(25 m×25 m),在每块样地内钻取深度1 m的土芯(10~15根),分层采集0~20、20~40、40~60、60~80、80~100 cm 土样,按土层混合土样。

在实验室对样品进行分析与测定。土壤有机碳利用重铬酸钾外加热法测定土壤有机碳含量;土壤粒径组成用吸管法测定土壤砂粒([0.05,2) mm)、粉粒([0.002,0.05)mm)、黏粒(<0.002 mm)的质量百分数[25]。

2.2.2 土壤可蚀性K值计算

基于前人研究成果,选取Torri.D模型计算土壤可蚀性K值,Torri.D模型[26-27]中土壤可蚀性K值的计算公式为

(1)

式中:OM为百分数表示的土壤有机质含量,土壤有机质含量为土壤有机碳含量的1.724倍;C为用小数表示的黏粒(<0.002 mm)含量;Dg为土壤质地定量参数,基于砂粒、粉粒和黏粒3种粒径计算Dg的表达式为

(2)

式中:di为土壤机械组成中第i级土壤颗粒的最大值(mm);di -1为第i等级土壤颗粒的最小值(mm),当i=1时,d0=0.000 05 mm;fi为用小数点表示的相应粒径等级土壤颗粒含量。

2.2.3 系统聚类法及K值校正

系统聚类法(Hierachical Clustering Methods,HCM)是指开始时每个样品自成一类,类与类之间的距离与样品之间的距离是相等的,选择距离最小的一对并成一个新类,计算新类和其他类的距离,再将距离最近的两类合并,这样每次减少一类,直至所有的样品都成一类为止[28]。利用系统聚类法将本研究样点与江西鹰潭中国科学院生态试验站的9-15号小区的土壤理化性质进行聚类,得到与本研究样点最相近的研究小区,以其实测数据重新计算的K值数据为参照对本研究模型计算的土壤可蚀性K值进行粗略校正。

(4)输液泵阀及管道。本项目所选输液泵、阀、管道各项技术指标良好,很好的适应生产工况条件。尤其是CPVC塑料管道耐蚀耐温性好、适应性强,特别是在净化工序除铁除钴空气搅拌槽采用大口径O型密闭CPVC塑料管及附件后,显著改善了生产环境,节约了能源,达到了清洁生产效果、彻底消除了在其他镍项目中U型溜槽出现的溶液输送过程中酸性水蒸气、溶液的跑冒溢出现象。

3 试验结果

3.1 不同土地利用方式下土壤粒径组成和土壤有机碳含量

3.1.1 土壤粒径组成

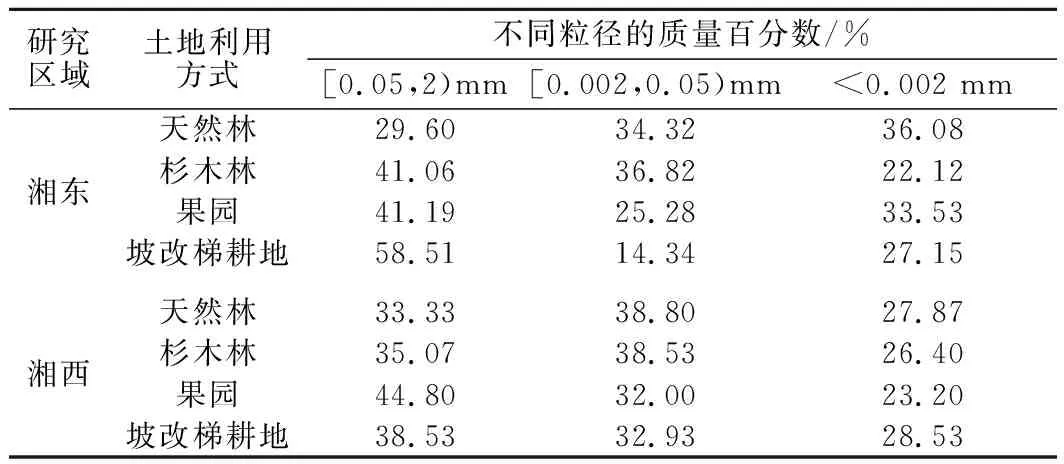

湘东以及湘西研究区内,经人为干预后的不同土地利用方式表层土壤粒径组成与本研究区天然林相比有较为明显的变化。土壤粒径组成如表2所示。湘东地区由天然林转变而来的杉木林、果园和坡改梯耕地的砂粒含量较天然林均有明显增加,较天然林分别增加了38.72%、39.16%和97.67%;果园和坡改梯耕地的粉粒含量较天然林分别下降了26.34%和58.22%,杉木林的粉粒含量略有增加,增加了7.28%;黏粒含量较天然林均有所减少,杉木林、果园和坡改梯耕地分别减少了38.69%、7.08%和24.75%。湘西地区由天然林转变而来的杉木林、果园和坡改梯耕地的砂粒含量较天然林均有增加,但增加幅度较湘东地区小,分别为5.20%、34.40%和15.60%;果园和坡改梯耕地的粉粒含量减少较多,较天然林分别减少了17.53%和15.12%;杉木林和果园的黏粒含量分别减少了5.26%和16.75%,而坡改梯耕地的黏粒含量增加了2.39%。

表2 土壤粒径组成Table 2 Particle size composition of soils

3.1.2 土壤有机碳含量

不同土地利用方式下,表层土壤有机碳含量会有明显的差异。表层土壤有机碳含量如图1所示。湘东地区表层土壤有机碳的含量在7.14~11.09 g/kg之间,湘西地区表层土壤有机碳含量在15.40~41.63 g/kg,湘东地区土壤有机碳含量明显低于湘西地区。同一地区不同土地利用方式下,土壤有机碳含量差异也较为明显,湘东地区总体表现为:天然林>果园>杉木林>坡改梯耕地,湘西则表现为:天然林>杉木林>果园>坡改梯耕地。

图1 表层土壤有机碳含量Fig.1 Organic carbon content of surface soil

3.2 不同土地利用方式下土壤可蚀性K值及其校正

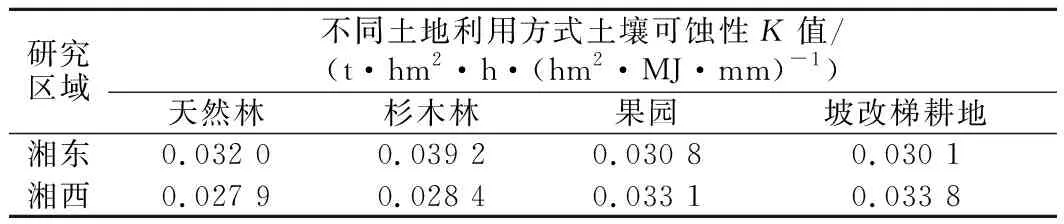

3.2.1 土壤可蚀性K值计算

根据式(1)和式(2)计算两研究区表层土壤可蚀性K值,不同土地利用方式土壤可蚀性K值如表3所示。湘东地区不同土地利用方式土壤可蚀性K值范围在0.030 1~0.039 2 t·hm2·h/(hm2·MJ·mm),大小表现为:杉木林>天然林>果园(坡改梯)>坡改梯耕地;湘西地区不同土地利用方式土壤可蚀性K值范围为0.027 9~0.033 8 t·hm2·h/(hm2·MJ·mm),大小表现为:坡改梯耕地>果园>杉木林>天然林。

表3 不同土地利用方式土壤可蚀性K值Table 3 Soil erodibility K of different land use patterns

相同土地利用方式下,湘东花岗岩红壤区的天然林和杉木林土壤可蚀性K值均大于湘西板页岩红壤地区,而果园和坡改梯耕地K值均小于湘西。

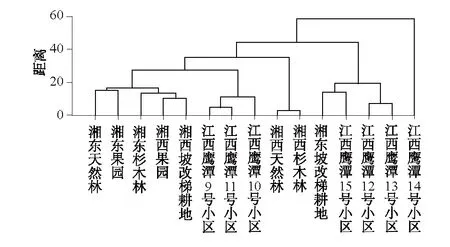

利用本研究项目的8个采样点和江西鹰潭中国科学院红壤生态试验站的不同研究小区的土壤粒径组成和有机碳含量[29]进行聚类分析,通过系统聚类方法将土壤理化性质最接近的序列进行聚类(图2),以与本研究土壤理化性质最为相近的研究小区为参照,利用该小区人工模拟降雨仪法测得的数据重新进行计算的K值结果对本研究的土壤可蚀性K值进行粗略校正。

图2 聚类分析结果Fig.2 Cluster analysis results

聚类结果中具有对比性的湘东地区坡改梯耕地与江西鹰潭15号小区的土壤理化性质最为接近;湘西果园、湘西坡改梯耕地、湘东杉木林、湘东天然林、湘东果园序列之间的相似度较高,即湘东和湘西不同土地利用方式的土壤理化性质具有较高的相似性。

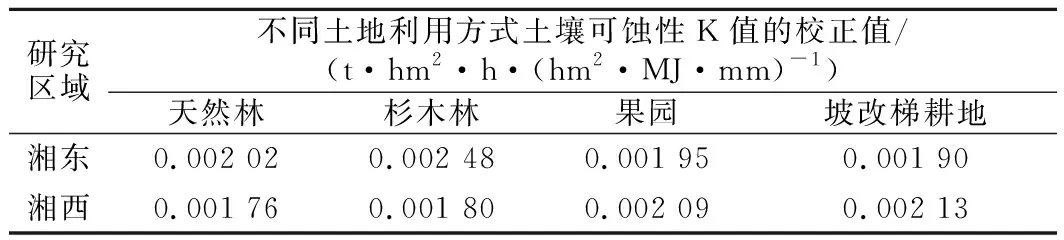

土壤可蚀性K值的校正值如表4所示。江西鹰潭15号小区通过人工模拟降雨仪法得到的实测K值与本研究模型计算的湘东坡改梯耕地土壤可蚀性K值相差了15.84倍,利用该实测值对本研究的土壤可蚀性K值进行粗略校正。校正后的土壤可蚀性K值的范围在0.001 76~0.002 48 t·hm2·h/(hm2·MJ·mm)。

表4 土壤可蚀性K值的校正值Table 4 Corrected values of soil erodibility K

4 讨 论

土地利用方式的改变会导致土壤表层的理化性质和表层土壤的可蚀性的改变[30],基于土壤理化性质的土壤可蚀性K值计算模型可以更直观地反映出土壤理化性质变化对K值造成的影响。本研究中土地利用方式发生变化后,与天然林地相比,其他土地利用方式的土壤砂粒含量呈增加趋势,这是由于降雨冲刷导致表层土壤的细颗粒物质流失,留下的沙土抗搬运性较强[31],土壤颗粒逐渐向粗骨化方向发展[11],增加幅度最大的湘东坡改梯耕地较湘东天然林增加了近一倍。本研究中,基于坡改梯技术营建的湘东果园和耕地的土壤粒径组成中,黏粒减少幅度较其他土地利用方式小,湘西坡改梯后的耕地黏粒含量较天然林甚至增加了2.39%,与其他土地利用类型相比,人为管理(坡改梯)改变了该种土地利用类型的相对环境,土地相对平整,利于其蓄水保土功能的恢复,但坡改梯在短期内难以有效发挥其水土保持的功能[32],湘西坡改梯耕地土地利用年限较湘东坡改梯耕地长,常年耕作使土壤熟化程度高,砂粒含量明显较湘东坡耕地少,而黏粒略有增加。

天然植被经历了长期的演替过程,群落结构复杂,林下枯落物层也较厚[33],具有较强的养分积累能力。土地利用方式由天然林变为其他土地利用类型后,枯落物的减少、表土层翻动促进有机碳的分解等均会导致表层土壤有机碳的流失[23],而表层土壤有机碳对土地利用变化的响应更加敏感[22]。本研究中两试验区不同土地利用方式表层土壤有机碳含量较本地区天然林均有下降;杉木林的表层土壤有机碳随林龄增长呈先下降后上升的趋势,果园随着林龄的增加,土壤有机碳呈上升趋势[34-36],湘东地区林龄均仅有7 a的杉木人工林与果园的表层土壤有机碳积累量相近;湘西地区林龄超过30 a的杉木林表层土壤有机碳的积累量远大于10 a林龄的果园。坡改梯耕地与其他几种土地利用类型相比,主要来源于地表凋落物和植物根系分泌物表层土壤有机碳积累量少,且人为翻动表土层等因素导致表层土壤有机碳大量流失,使得坡改梯耕地的表层土壤有机碳含量大量减少。

张金池等[37]以表征土壤抗蚀性的3个最佳指标为变量对土壤抗蚀性进行聚类分析,综合分析了不同植被类型的土壤抗蚀性变化规律。本研究则通过系统聚类法将土壤理化性质相近的土地利用方式与已有实测小区相联系,以此来判断通过模型计算的土壤可蚀性K值与实测值的差异。在选择土壤可蚀性K值计算模型时要选择与实测值相对误差和不确定性最小的模型,才能使模型计算出的结果更好地反映出K值的变化状况。经过对已有文献的研究发现,Torri.D模型更适合亚热带地区土壤可蚀性K值的计算。目前国内已有的K值计算公式大多基于国外的实测数据研究的,而我国与国外气候、地形等因素的差异,导致了我国与国外的实测数据有明显差异,因此在利用国外的土壤可蚀性K值计算公式时需利用实测数据对其进行校正[16,18]。天然林的良好的群落结构以及植物根系对土壤结构的稳定作用,使得天然林的土壤更加不易被侵蚀,土壤可蚀性K值较低[38-40]。基于公式计算的土壤可蚀性K值粉粒含量、黏粒含量和土壤有机碳均呈显著负相关,与砂粒含量呈显著正相关[30,37,41]。

在本研究中,土地利用方式发生变化后,两研究区杉木林的砂粒含量均高于本地区天然林,表层土壤有机碳含量和黏粒含量则低于天然林,基于公式计算的土壤可蚀性K值均大于天然林。湘西地区果园和坡改梯耕地,表层土壤可蚀性K值均大于天然林,且随着人为干扰强度的增大,对应土地利用方式的可蚀性K值越大,这与李鹏等[30]在干热河谷不同土地利用方式的土壤可蚀性K值研究结果相似。与湘西地区不同,湘东地区的果园和坡改梯耕地的土壤可蚀性K值比本地区天然林的土壤可蚀性K值分别降低了0.000 07 t·hm2·h/(hm2·MJ·mm)和0.000 12 t·hm2·h/(hm2·MJ·mm),这是由于表层土壤粒径随着土地利用方式的变化逐渐粗骨化,砂粒含量明显增加,粉粒和黏粒含量减少,留下的大颗粒物质使土壤更加不易被侵蚀,土壤可蚀性K值反而减小。土地利用发生变化后,植被以及人为活动作用使得土壤结构以及养分状况发生变化,与土壤理化性质密切相关的土壤可蚀性K值也会对土地利用变化产生不同程度的响应。相同土地利用方式下,湘东花岗岩红壤区未经人为干扰的天然林以及人为干扰较少的杉木林的土壤可蚀性K值大于湘西板页岩区,这主要是受成土母质影响。花岗岩红壤在湿热条件下,极易发生粒状崩解,结构疏松,当植被遭到破坏时常造成严重的水土流失;板页岩常与砂岩成互层,质地较好,黏砂适中,土壤通透性和保水保肥性能较好,利于农业生产[42]。而经坡改梯改建后的果园和耕地,出现了湘东小于湘西的情况,这主要是由于人为因素改变了微地形以及种植作物的年限不同,土壤可蚀性K值的变化也有差别。

5 结 论

(1)湘东和湘西研究区内4种典型土地利用方式(天然林及由天然林转变而来的杉木林、果园和坡改梯耕地)的土壤理化性质变化趋势不尽相同,总体来说,土地利用方式发生变化后,土壤粒径组成整体有砂化趋势。

(2)湘东和湘西研究区不同土地利用方式的表层土壤有机碳含量均低于同地区的天然林,且湘西地区整体高于湘东地区;不同地区受人为活动干扰最大的耕地表层土壤有机碳含量均为最低,表明翻耕等活动会使表层土壤有机碳含量大量流失。

(3)湘东地区不同土地利用类型土壤可蚀性K值大小表现为:杉木林>天然林>果园(坡改梯)>坡改梯耕地;湘西地区则表现为:坡改梯耕地>果园>杉木林>天然林。土地利用变化导致土壤理化性质发生改变,且受人为活动干扰越强,土壤理化性质的变化较本地区原始天然林越大,从而导致土壤可蚀性K值发生不同程度的变化。土壤母质对土壤可蚀性K值的影响是整体性的,花岗岩红壤的土壤可蚀性K值在自然条件下大于板页岩红壤。从结果可以看出,采取坡改梯措施对亚热带山区开垦后各土地利用方式的土壤的状况有一定改善,同时有利于减缓当地的水土流失。