深水沉积差异及其对油气分布影响

——以尼日尔三角洲盆地东西部深水扇为例

蔡露露,谢晓军,李建平,廖计华

中海油研究总院,北京 100028

0 引言

随着全球油气资源需求的快速增长和陆上油气勘探开发难度的日益增加,海上油气资源的重要性越发明显,其中深水油气勘探已经成为海上油气勘探的热点和主要方向。西非被动大陆边缘盆地深水区的油气可采储量近200 亿桶,占全球总资源量的14%,其中有50%来自尼日尔三角洲盆地的深水区,所以对尼日尔三角洲盆地深水区油气及储层的研究具有非常重要的生产意义和学术价值。

尼日尔三角洲盆地深水区油气可采储量超过106亿桶,但这些油气并非均匀分布于尼日尔三角洲盆地的深水区。根据尼日尔三角洲盆地的构造和物源供给特点,以Chaocto走滑断裂带为界,可近似分为对称的两部分,即东部盆地深水区和西部盆地深水区,或称东部深水扇(简称东扇)和西部深水扇(简称西扇)。本文统计显示,西扇共发现7 个亿吨级油气田,累计油气可采储量为35亿桶;东扇共发现14个亿吨级油气田,其累计油气可采储量可达71亿桶;东部亿吨级油气田数量和油气可采储量都是西部的一倍之多。尼日尔三角洲盆地的东扇和西扇所经历的海平面变化、古气候和烃源岩条件相似,构造演化和现今水深也相近,造成东西扇油气差异如此之大的原因尚不明确。前人关于尼日尔三角洲盆地研究的论文很多,包括构造演化、沉积特征、储层预测、油气成藏等[1-10],但对尼日尔三角洲盆地东西部深水区油气分布差异的原因,提及论文较少。

本文通过对尼日尔三角洲盆地45 000 km2的三维地震资料(基本覆盖盆地深水区)、32 000 km 的二维地震资料(基本覆盖全盆地)、79口井的测/录井资料和多口井的岩心资料分析(图1),从物源供给、陆架坡折带演化、峡谷运输、沉积特征和储层分布等方面,结合构造背景和烃源岩条件,综合论证引起东西部油气分布差异的原因,以期为尼日尔三角洲盆地和其他地区的深水油气勘探有所指导。

1 盆地地质背景

1.1 盆地基本情况

尼日尔三角洲盆地位于西非被动大陆边缘盆地,非洲西部边缘的几内亚湾,处于海岸线由东西向变为南北向的转弯处(图1)。东部以喀麦隆火山带为界,西部以奥基蒂帕隆起为界。东西轴长640 km,南北轴长520 km,总面积约为211 197 km2,其中陆上面积79 171 km2,海域面积132 025 km2。

图1 尼日尔三角洲盆地位置图Fig.1 Location map of Niger Delta Basin

1.2 盆地沉积充填

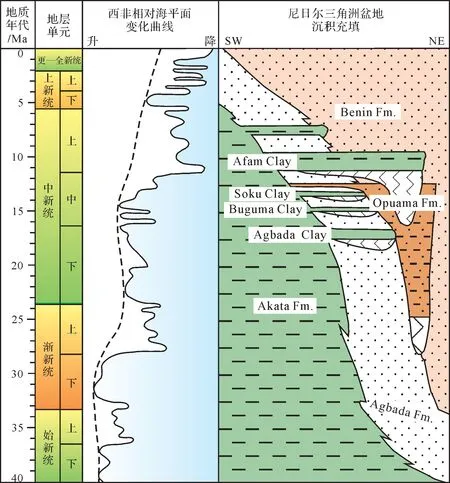

始新世—全新世以来,尼日尔河和贝努埃河沿着比达盆地和贝努埃槽向南汇合流入大西洋,所携带的大量碎屑物质和有机质形成了一个巨大的海退型前积三角洲。三角洲沉积物的聚积和分布受构造沉降程度以及沉积物供给的影响,三角洲通过进积和加积形成了一套夹有海进层序的、粒度向上变粗的进积楔,由三个穿时单元组成,即底部的阿卡塔组(Akata)、中部的阿格巴达组(Agbada)和顶部的贝宁组(Benin),时代为古新世—现代[7,11-16](图2)。

图2 西非海平面变化及尼日尔三角洲盆地柱状图[13-16]Fig.2 Fluctuation of sea level in West Africa and stratigraphic column of Niger Delta Basin[13-16]

阿卡塔组主要由厚层海相泥页岩组成,为大陆架、大陆坡前三角洲和浅海—深海相泥页岩沉积,富含有机质,是研究区主要烃源岩,主体部位预测厚度超过5 000 m。泥页岩发育时代为古新世—始新世,有学者把上白垩统—古新统的海相页岩也归入阿卡塔组。阿格巴达组为进积三角洲前缘沉积,地层厚度3 000~4 500 m。上部以砂岩为主,夹少量泥岩,下部泥页岩含量增加。由多个退覆沉积韵律组成,其间以大段稳定泥岩为标志,将阿格巴达组划分成若干个砂层组。贝宁组为陆相河流及岸后沼泽沉积,主要岩性为砂砾岩,地层厚度小于3 000 m,一般为1 000~2 000 m,与下伏阿格巴达组呈平行不整合接触。

渐新统阿卡塔组的泥页岩沉积层,是尼日尔三角洲区域性的生油层;上第三系中新统是区域性的储层,贝宁组是砂泥层地层,具有一定的盖层和封闭条件,所以第三系在一定程度上能够形成一套良好的油藏组合。

1.3 构造演化及区带划分

尼日尔三角洲盆地的基底主要由西非克拉通的前寒武纪—下古生界火成岩和变质岩组成。盆地的形成和演化经历了中侏罗世巴柔期—晚白垩世康尼亚克期(170~87.5 Ma)的拉张裂谷期和晚白垩世三冬期以来(86.6~0 Ma)的后裂谷漂移期两个阶段[13]。

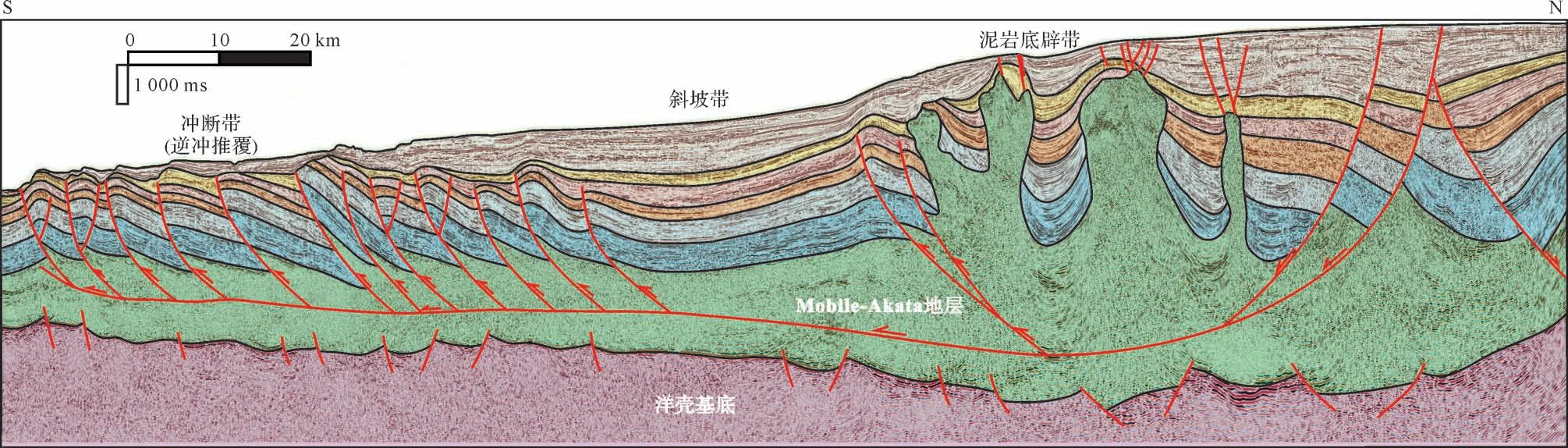

在大陆边缘重力作用下,尼日尔三角洲盆地从陆向海依次划分为6个构造带:伸展带、泥岩底辟带、内冲断带、斜坡带、外冲断带和前缘带(图3~5)。油气发现主要在泥底辟带、斜坡带和内外冲断带,盆地西部和东部都发育这几个构造带,是油气聚集的构造条件。

图3 尼日尔三角洲盆地构造区带划分图Fig.3 Tectonic framework of Niger Delta Basin

2 深水扇沉积特征及分布规律

前人对尼日尔三角洲盆地深水沉积类型的研究已有很多,主要是针对某个区块的沉积储层研究,然后通过模式推广到全区,但是可能存在以点代面的认识[2-7]。中—晚中新世,西扇物源经大型古峡谷搬运至深水区,对深水扇而言,峡谷运输相当于点物源供给。西扇上游发育大规模侵蚀水道群,中游水道规模减弱并伴有加积型天然堤及水道化朵叶沉积,下游发育水道末端朵叶,西扇整体呈发散的“树枝状”分布。东扇上游区不发育大型峡谷,尼日尔三角洲摆动形成线物源供给,沉积类型以朵叶和水道化朵叶为主,呈“扇面状”分布。东西部深水区沉积类型和储层分布有很大差别,并对盆地油气的分布产生重要影响。下面分别详细论述之。

2.1 西扇特征分析

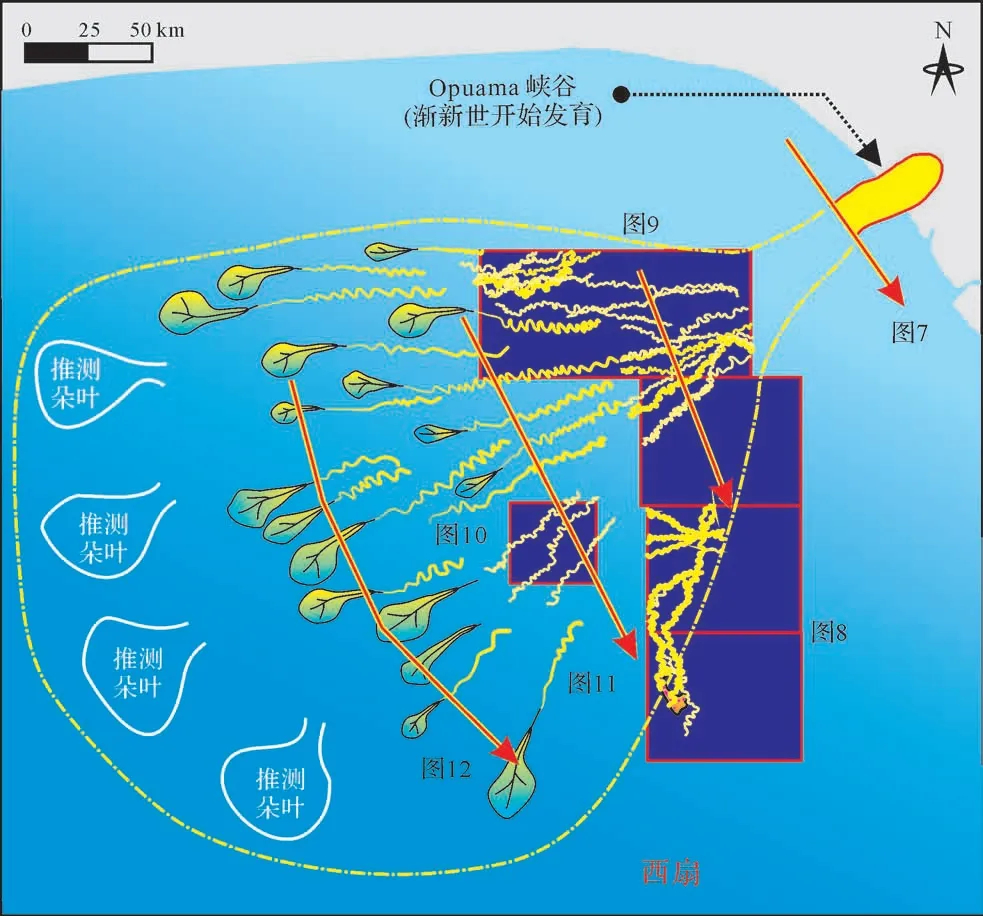

本文将西部深水扇从扇根到扇端依次划分为“根部—上游—中游—下游”4 个区域进行研究(图6),4个区域在平面上没有明确界限,属区域上概念性的划分。目前钻井主要集中在西扇的上游(Bosi、Erha、Abo油田)和中游地区(Bobo油田)。

图6 尼日尔三角洲盆地西部深水扇沉积相图Fig.6 Sedimentary facies of western deep-water fan,Niger Delta Basin

2.1.1 西扇根部特征

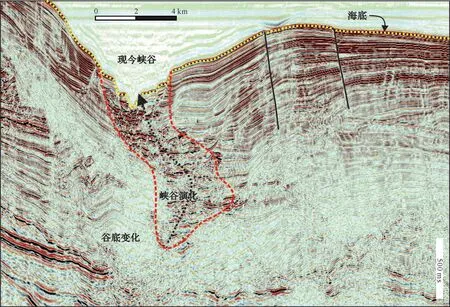

峡谷在深水扇沉积过程中一般有两种作用,早期作为沉积物搬运的通道,晚期作为沉积物汇聚的空间。据文献资料显示[12],西扇陆坡的根部自渐新统发育许多峡谷,规模最大的是Opuama古峡谷(图2),另外还有一些大型峡谷至今未被完全充填。这些古峡谷在中新统西部深水扇沉积物运输中起到重要的作用。深水沉积物主要被限制在大型峡谷之内,并使沉积物搬运至较远距离。峡谷之外水道、天然堤和朵叶等沉积类型都不发育,主要沉积中—弱振幅、中—低频率、连续性较好的半深海—深海泥岩(图7)。

图7 尼日尔三角洲盆地西扇根部典型地震剖面(剖面位置见图6)Fig.7 Root of typical seismic profile of western deep-water fan, Niger Delta Basin (profile location Fig.6)

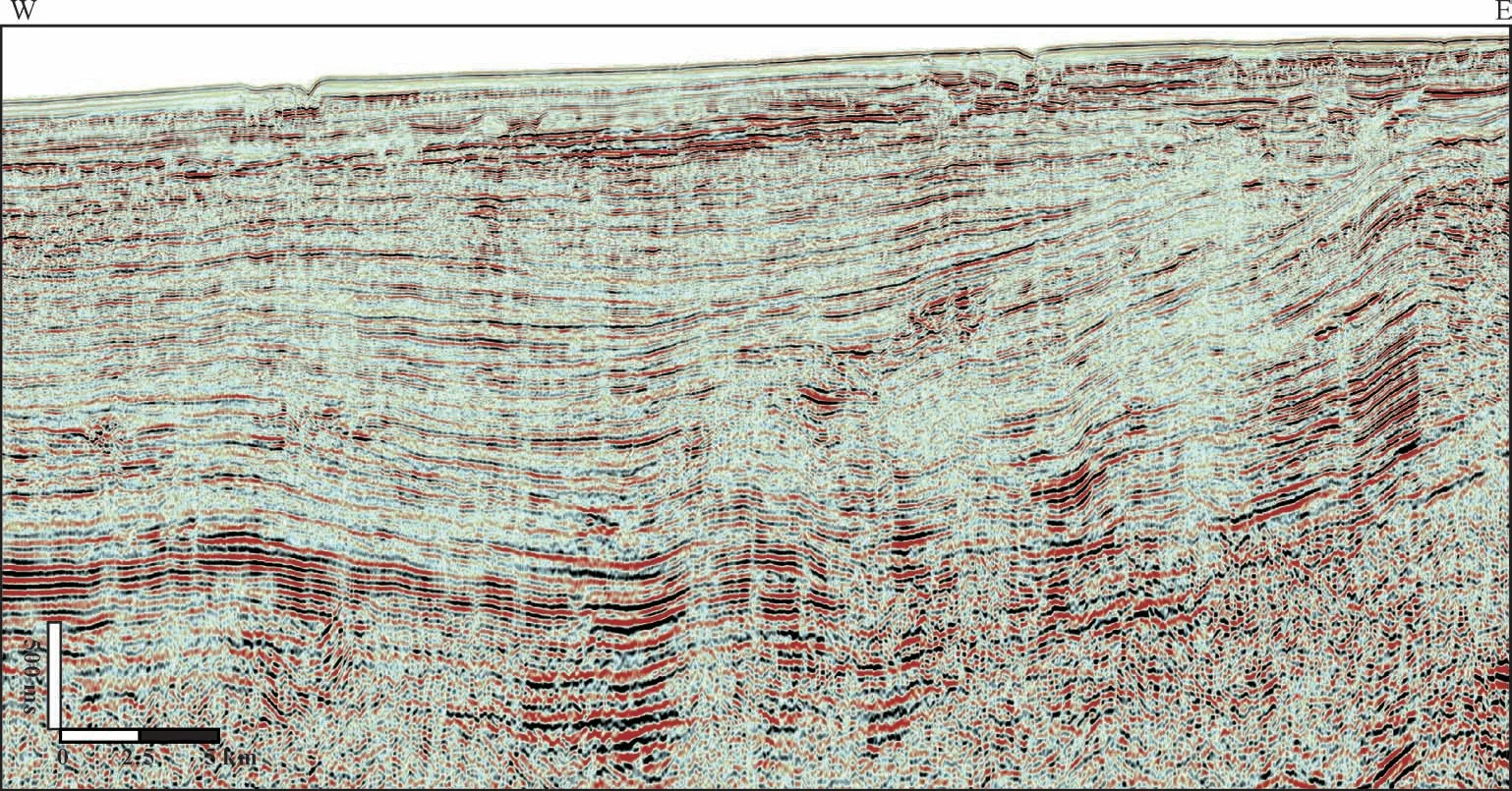

图4 尼日尔三角洲盆地西扇典型构造剖面及解析Fig.4 Analysis of typical structural section of western deep-water fan, Niger Delta Basin

图5 尼日尔三角洲盆地东扇典型构造剖面及解析Fig.5 Analysis of typical structural section of eastern deep-water fan, Niger Delta Basin

2.1.2 西扇上游特征

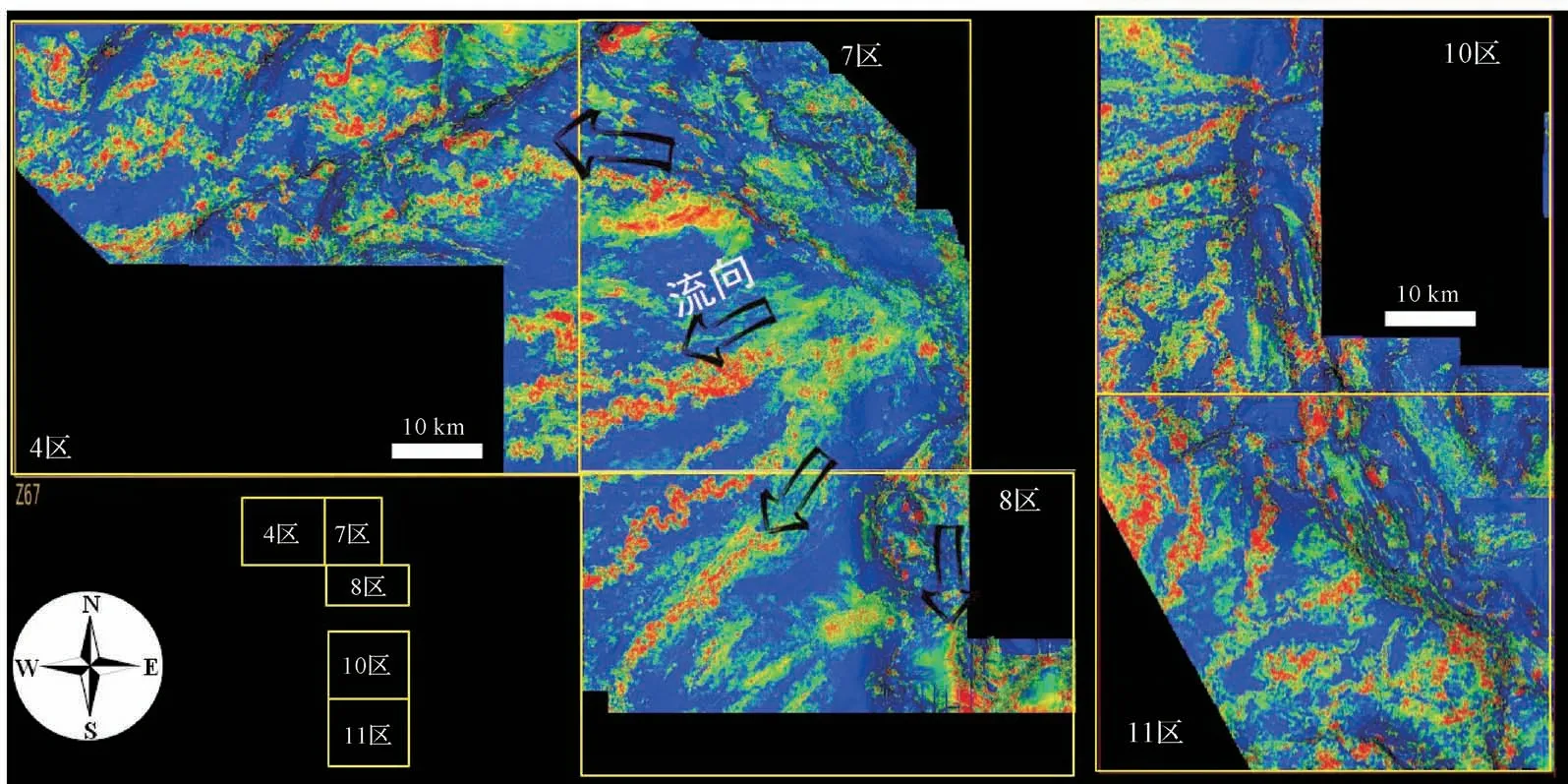

深水浊流流出或突破大型峡谷的限制之后,开始发散并演变为侵蚀能力较强、规模较大的大型复合水道群。此类大型复合水道在地震上表现为中—强振幅、中—高频率、杂乱—断续反射的特征。平面属性图显示(图8),在西扇上游约1.3 万平方公里范围内(4、7、8、10和11区块),广泛发育这种大型复合水道群。复合水道内部的砂地比较高,外边界明显,平均宽度3~5 km,部分水道规模可达8~10 km,水道平均深度约220 m(图9)。

图9 尼日尔三角洲盆地西扇上游典型地震剖面(剖面位置见图6)Fig.9 Upstream of typical seismic profile of western deep-water fan, Niger Delta Basin (profile location Fig.6)

图8水道流向包括东—西向、北东—南西向和北—南向,这些看似杂乱的水道流向有一个共同的特点,水道向上游的延长线,都指向同一个方向——Opuama 等大型峡谷群发育的位置,同时也证明了这些大型复合水道的发育,是浊流通过Opuama等峡谷后,发散并侵蚀海底而形成。

图8 尼日尔三角洲盆地西扇4-7-8-10-11 区块中新统均方根振幅属性图(位置见图6)Fig.8 RMS amplitude attributes of 4-7-8-10-11 block in Miocene formation, Niger Delta Basin western fan(profile location Fig.6)

2.1.3 西扇中游特征

上游的大型复合水道流经中游区域时,水道开始分叉,支流变多,规模变小,形成侵蚀能力相对较弱的高弯水道。位于西扇中游位置的OPL322 区块(BOBO 油田)(图6),钻井揭示的储层为浊积水道砂岩(图10)。水道平均宽度2~3 km,水道具U 型或V型外形,地震上表现为中—高振幅、中等频率、杂乱—断续反射特征。同时剖面中显示西扇中游,还出现天然堤和朵叶等加积型的沉积单元,也说明水动力进一步变弱(图11)。

图10 西部深水扇中游OPL322 工区均方根地震属性图(平面位置见图6)Fig.10 RMS amplitude attribute of OPL322 midstream of western deep-water fan (profile location Fig.6)

图11 尼日尔三角洲盆地西部深水扇中游典型地震剖面图(剖面位置见图6)Fig.11 Midstream of typical seismic profile of western deep-water fan, Niger Delta Basin (profile location Fig.6)

2.1.4 西扇下游特征

西扇下游区相当于前缘构造带位置,目前没有钻井和三维地震资料,仅有几条二维测线(图3,4,6)。西扇下游区水深超过3 000 m,地层起伏不大,基本不受泥底辟和冲断等作用影响。深水重力流至西扇下游区域,水动力进一步减弱,主要发育细粒、薄层、加积作用为主的水道化朵叶,地震上表现为中等振幅、中等频率、连续性较好的特征。围岩为弱振幅、低频率、连续性较好的半深海—深海的泥岩(图12)。由于西部深水扇部分前缘带已超出尼日尔三角洲盆地西边界,资料较少,西扇下游前缘的席状朵叶的发育范围,推测西扇边缘已超出盆地的西部边界尚未结束(图6)。

图12 尼日尔三角洲盆地西部深水扇下游典型地震剖面(位置见图6)Fig.12 Downstream of typical seismic profile of western deep-water fan, Niger Delta Basin (profile location Fig.6)

综合分析,西部深水扇的上游主要发育侵蚀能力强、规模较大的高弯复合水道群;中游水道规模变小,开始出现加积型的天然堤和朵叶沉积;下游则发育朵叶或水道化朵叶为主的沉积。西扇上、中、下游沉积类型和沉积规模的变化,反映了水动力作用和侵蚀能力由强到弱的变化(图6)。

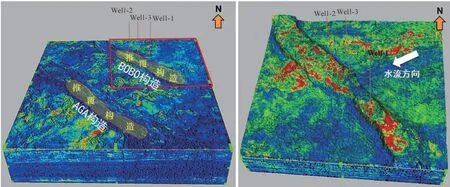

2.1.5 西扇典型钻井分析

OPL322 区块位于西部深水扇中游位置(图6),该区块发育两个北西—南东方向的逆冲推覆构造,分别为AGA 和BOBO,区块内4 口钻井均位于BOBO构造上(图13)。区内水道走向为北东—南西向,4口钻井在中新统揭示储层均为水道砂岩。区内发育水道流向与推覆构造带走向近垂直接触,窄陡逆冲带与垂直水道形成构造—岩性圈闭,油层厚度大,但分布面积小,形成的油田规模也相对较小(图13)。

图13 OPL322 区块水道流向与推覆构造走向呈垂直接触Fig.13 Vertical contact relationship between channel flow in OPL322 block and nappe tectonic strike

2.2 东扇特征分析

综合东部深水沉积特点和资料情况,本文选择能够代表东扇“上游、中游、下游和前缘带”的4 条地震大剖面对尼日尔三角洲东扇的沉积变化规律进行分析(图14)。

图14 尼日尔三角洲盆地东部深水扇沉积相图Fig.14 Sedimentary facies of eastern deep-water fan,Niger Delta Basin

2.2.1 东扇上游特征

东扇上游区位于构造伸展带—泥岩底辟带(图3,5),目前掌握的三维地震资料较少,主要采集了南北向和东西向的若干条二维地震大剖面(图15)。通过对二维测线的综合分析认为,上游区不发育大型峡谷,主要沉积物了弱振幅、低频率、连续性好的陆坡泥。可能在中新统有小型水道发育,后期被充填,但上游均未见大型古峡谷发育的痕迹(图15)。

图15 东部深水扇上游陆坡泥沉积(剖面位置见图14)Fig.15 Mudstone in continental slope, upstream of eastern deep-water fan (profile location Fig.14)

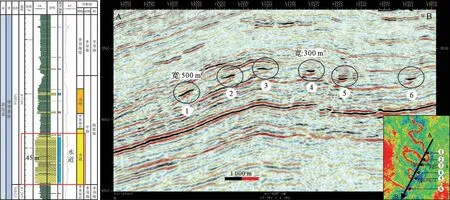

2.2.2 东扇中游特征

东扇中游区位于斜坡带—逆冲推覆带附近,主要沉积类型为水道化朵叶,其次为水道。朵叶在横向上具有很好的展布和连通性,含砂率高。朵叶在地震上表现为高振幅、中频率、连续性中—好的地震响应特征(图16)。地震纵向所能够分辨的朵叶以叠合朵叶为主,横向上能够有效分辨单期朵叶,但目前地震资料还很难对朵叶单元进行识别。

图16 东部深水扇中游朵叶沉积(剖面位置见图14)Fig.16 Lobe in midstream of eastern deep-water fan (profile location Fig.14)

东扇中游区的水道宽度300~500 m,深度约50 m,侵蚀能力弱,地震上表现为扁平的中—强振幅、中—高频率、连续性较好的特征。

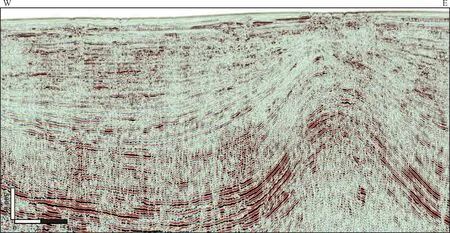

2.2.3 东扇下游特征

东扇下游区发育位置接近前缘构造带(图3,5),水深约3 500 m,无三维地震资料,仅有几条二维测线。沉积类型以朵叶为主,偶见加积型水道。朵叶具透镜状外形,二维测线显示,东扇前缘发育中—强振幅、中—高频率、连续性较好的地震反射特征(图17)。

2.2.4 东扇前缘特征

东扇前缘部位,水深超过3 500 m,如图18 二维测线显示,东扇前缘中—强振幅、中—高频率、连续性较好的席状朵叶砂反射特征逐渐消失,更多的为弱振幅、低频率、连续性较好的半深海—深海泥岩沉积,东部深水扇前缘发育至此发育结束。

图18 东扇前端沉积特征(剖面位置见图14)Fig.18 Characteristics of front of eastern deep-water fan (profile location Fig.14)

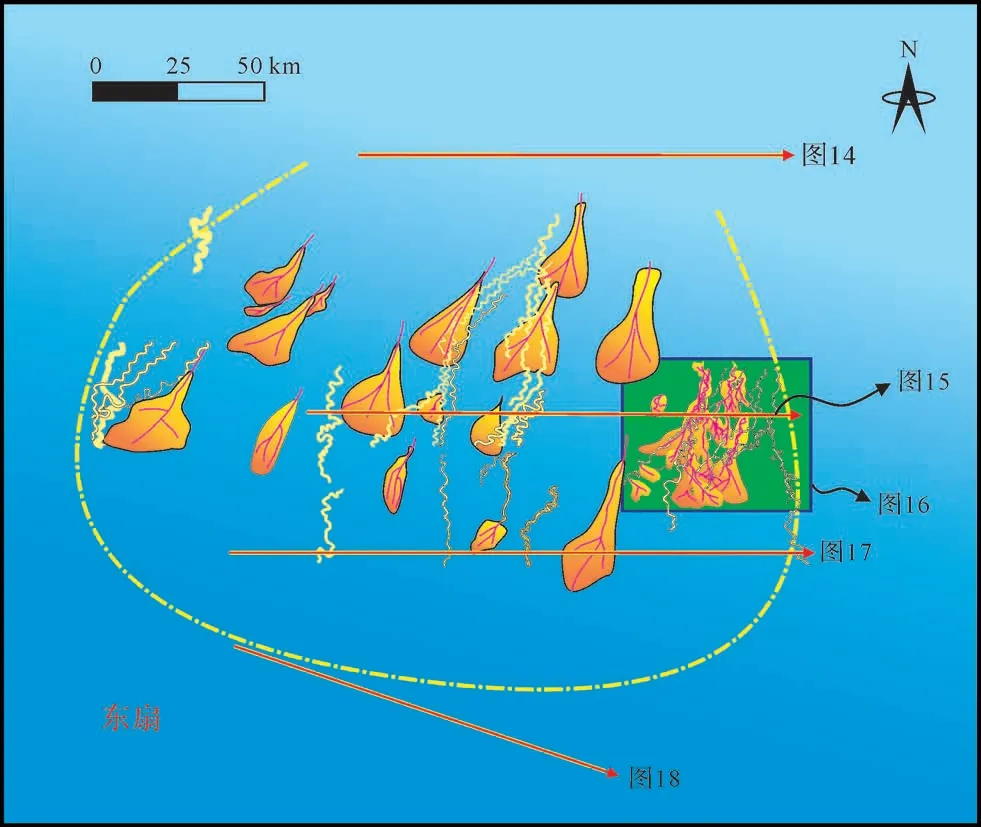

综合分析,东部深水扇的上游区主要发育陆坡泥沉积,并未见到峡谷发育;中游部位主要发育水道化朵叶,其次为水道;下游主要发育朵叶,水道减少,偶见加积型水道。Nnwa-Doro、AKPO、Egina、Chota等大型油气田即位于东扇的中游区域。东扇上、中、下游沉积类型反映其以能量较弱的朵叶沉积为主,可见规模较小的加积型水道。

2.2.5 东扇典型钻井分析

东扇油气田较多,包括Egina、EginaSouth、Preowei、AKPO 等,本次选取了OML130 区周边10 口井进行沉积分析。OML130区块位于东扇下游区,该地区发育低缓背斜构造,主要沉积储层为席状朵叶砂,形成良好的构造—岩性复合圈闭,单井揭示钻遇的砂体与西扇OPL322 区块不同,OML130 区块沉积类型以朵叶为主,其次为水道。

单期朵叶平均厚度4~12 m,朵叶复合体平均厚度10~60 m,砂体厚度变化较大(图19)。钻井揭示叠合朵叶,GR曲线表现为箱型特征,厚度约20 m,底部为粗砂岩,中部为黄色细—中砂岩,顶部为细砂岩,向上变为灰绿色泥岩,整体变现为向上变细的正粒序沉积。朵叶体以砂泥岩薄互层为主要特征,整体上具有向上砂岩变厚的趋势,单砂层具有块状或正粒序结构,泥岩中的包卷构造、滑塌构造都指示浊流成因。地震上表现为中—强振幅、中—高频率、连续性较好的反射特征(图17,20)。东扇水道规模较小,外形扁平,侵蚀能力弱,宽度300~500 m,厚度约50 m,地震上表现为强振幅、高频率、连续性较好的特征(图21)。

图17 东扇下游水道化朵叶沉积特征(剖面位置见图14)Fig.17 Channelized lobe in downstream of eastern deep-water fan (profile location Fig.14)

图19 东扇朵叶钻井及岩心特征Fig.19 Characteristics of drilling and core of lobes in eastern deep-water fan

图21 东扇水道测井及地震响应特征Fig.21 Logging and seismic characteristics of eastern deep-water channel

3 东西深水扇沉积差异

3.1 烃源岩和盖层

烃源岩和盖层在东西部深水区的差异不大,对东西部油气分布差异影响甚微。阿卡塔组海相泥页岩中富含大量有机质,是尼日尔三角洲盆地的区域性的生油层,厚度可达5 000 m,全盆稳定性较好(图2)。生油岩有机碳含量(TOC)可达0.2%~6.5%,平均2.6%[17],为中新统深水储层主要的供烃层。尼日尔三角洲盆地东西部深水沉积在烃源岩上差别不大,东西部油气可采储量的巨大差异并非由烃源岩造成。

尼日尔三角洲盆地的油气储量大部分都集中在Agbada组,由海陆交互相的海岸平原、滨岸和上陆坡环境的砂岩、页岩、粉砂岩和黏土岩组成互层[7,13-14]。区域上并不缺少泥岩盖层,且盖层在全区稳定分布,所以盖层也不是引起东西扇油气资源量差别的主因。

3.2 物源供给和陆架坡折演化

物源供给是尼日尔三角洲盆地东西扇沉积的物质基础,但不是引起东西部深水区油气分布差异的主要原因。尼日尔三角洲陆架坡折带演化与物源供给密切相关,陆架坡折带总体呈现向海方向凸起的形态,但在不同时期,形态变化各有不同,这主要与物源的供给和迁移有关[17-18]。如图22所示,从始新世至中—上新世,尼日尔三角洲盆地的物源供给发生了主物源迁移和物源合并现象。始新世,陆架坡折带在总体向海方向凸起的形态下在靠东一侧有一个向陆方向的小凸起,说明在这段时期,发育两个北东向的物源,坡折带西侧的物源为主物源,东侧的物源为次物源,将三角洲朵体分成东西两部分,两个物源一起控制三角洲向海方向的推进;到渐新世时期,两个北东向物源继承性发育,其中坡折带西侧的主物源逐渐向坡折带中部迁移;到中新世时期,两个物源合并,也使其控制发育的两部分三角洲合并在一起,形成统一的,具有宽阔前缘的三角洲。物源供给对尼日尔三角洲盆地东西部深水区差异较小,不是引起东西部油气差异的主要原因。

3.3 峡谷分布

尼日尔三角洲盆地西部深水区受构造活动影响,断裂带发育(Benue断裂带和Chaocto断裂带),形成西部比东部峡谷发育的现象。在尼日尔三角洲盆地深水沉积中,峡谷作为物源的运输通道控制着砂体的分布[15-18]。尼日尔三角洲盆地共发育三期大型的古峡谷(图2,22),即盆地西部的Opuama 大峡谷,盆地东部边缘的Afam和Qua Iboe峡谷。对中新统深水扇有影响的是西部中渐新世早期形成的Opuama峡谷,其他两个峡谷分别在晚中新世末和上新世才开始发育,对中—上中新统东部深水扇沉积影响不大,也是最终造成中—晚中新世的西扇和东扇在分布、成因、规模上存在巨大差异的主要因素之一(图22)。

图20 东部深水扇席状朵叶砂及小型高弯水道均方根振幅图Fig.20 RMS attributes map of mat-shaped lobes and small meandering channels, eastern deep-water fan

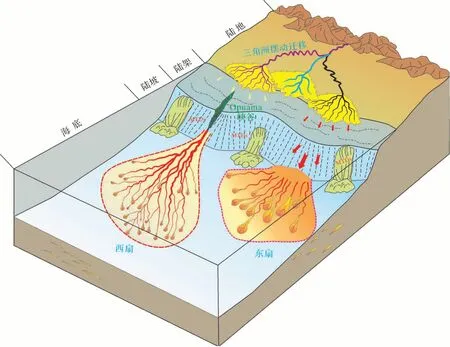

3.4 沉积模式

尼日尔三角洲盆地中—晚中新世东西深水扇存在差异性沉积(图22,23)。结合上文物源分析和峡谷发育情况的认为,东西深水扇沉积模式不同,西部深水扇是以大型古峡谷为物源输送通道的,称为“有根深水扇模式”;东部深水扇峡谷发育较少,称为“无根深水扇模式”。

图22 尼日尔三角洲盆地陆架坡折演化及大型峡谷发育情况Fig.22 Evolution of continental shelf slope and development of large canyon, Niger Delta Basin

西部深水扇的沉积物在陆架和陆坡沉积较少,经峡谷搬运至海底后开始发散并沉积下来,形成“树枝状”的深水扇。西部深水扇在上游发育大规模的侵蚀型水道,并随水动力强度的减弱,水道规模变小,由侵蚀变为加积,在下游形成水道末端朵叶。

东部深水扇上游大型峡谷和大规模的水道发育较少,沉积物滑移推进或通过中小型水道进行输送,搬运距离不及西部深水扇远,在海底形成“扇面状”的深水扇。中下游发育朵叶和中小型水道沉积。

西扇推进距离比东扇要远,西扇前缘带朵叶体比较发育,距离陆架360 km,东扇前缘带朵叶体不发育,距离陆架220 km;东西扇的水道规模在同一比例尺下存在西扇多宽深,东扇少窄浅的特征,西扇水道平均宽度达1 700~1 750 m,东扇水道平均宽度仅300~500 m(图8)。沉积类型、分布和规模差异形成了东西扇不同的沉积模式,上文提到东西深水扇的油气储量差异也于此密切相关。

图23 尼日尔三角洲盆地东西扇沉积模式对比图Fig.23 Comparison of depositional models for eastern and western deep-water fans, Niger Delta Basin

4 油气勘探影响

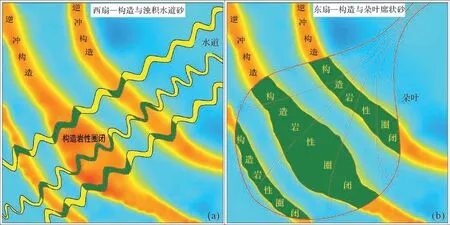

4.1 不同储层类型形成圈闭差异大

西部深水扇在盆地范围内的构造背景为高陡冲断带,且发育的高弯复合水道流向与构造走向垂直,致使圈闭面积较小,造成单个目标及总体资源潜力小(图24a);东部深水扇的构造背景为高陡冲断带和低缓背斜,且主要位于盆地范围内,同时发育的主力储层为朵叶砂体,面积大、分布广、砂体连通性能好,形成的构造—岩性圈闭面积大(图24b),因此在盆地东西扇烃源岩、盖层和构造差异均不大的背景下,东西深水扇的沉积类型及其与构造的匹配关系,最终导致该地区油气田数量和可采储量差异较大,西扇仅为东扇一半。

图24 尼日尔三角洲盆地深水沉积浊积储层与构造匹配关系示意图(a)西扇水道储层;(b)东扇朵叶储层Fig.24 Sketch map of relation between turbidity reservoir and structure in deep-water regions, Niger Delta Basin(a)channel reservoir in western deep-water fan;(b)lobe reservoir in eastern deep-water fan

4.2 未来勘探方向

东扇朵叶席状砂储层与逆冲构造/泥拱形成的构造—岩性圈闭面积大,水深相对较浅,是优先选择的战略目标,但在东扇边界范围以外,即便有好的构造,砂体也不发育,储层存在高风险;东扇高弯复合水道浊积砂岩形成的构造—岩性圈闭,虽然面积相对席状朵叶砂较小,但砂层厚度和砂地比较高,是次选的勘探目标;西扇大型复合水道或水道化朵叶形成的构造—岩性圈闭是第三战略选择。

随着尼日尔三角洲盆地勘探程度的日益提高,水体浅、圈闭大的目标勘探完之后,西扇可能会向更远、更深的方向寻找目标。虽然西扇扇端储层还比较发育,但由于西扇扇端处于前缘构造带位置,地形平缓,构造风险也将进一步提升。

5 结论与认识

(1)海平面变化和构造升降是控制尼日尔三角洲盆地深水储层分布的根本因素,物源供给和陆架坡折带变化是尼日尔三角洲盆地储层的物源基础,有无古峡谷的通道运输是造成尼日尔三角洲盆地东西部深水扇沉积差异的直接因素。

(2)尼日尔三角洲盆地西扇是由尼日尔三角洲提供物源,后经大型峡谷的运输,在深水平原区形成树枝状发散的“有根深水扇”沉积模式。尼日尔三角洲盆地东扇同样也是由尼日尔三角洲供源,缺乏大型峡谷的运输,物源沿大陆斜坡滑移或小型水道沟通至半深海—深海平原,形成根部不发育的扇面状“无根深水扇”沉积模式。

(3)尼日尔三角洲东西部深水扇沉积差异,分别形成两种样式的深水圈闭类型,最终造成油气田分布和可采储量的巨大差异。对勘探目标优选来说,东扇朵叶席状砂储层与逆冲构造/泥拱形成的构造—岩性圈闭面积大,水深相对较浅,是优先选择的战略目标;东扇高弯复合水道浊积砂岩形成的构造—岩性圈闭,虽然面积相对席状朵叶砂较小,但砂层厚度和砂地比较高,是次选的勘探目标;西扇大型复合水道形成的构造—岩性圈闭是第三战略选择。