川中高石梯地区灯四段藻丘类型与沉积模式

郭恒玮,伏美燕,2,宋荣彩,2,刘文,赵亮,沈秋媛

1.成都理工大学能源学院,成都 610059

2.油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学),成都 610059

3.成都理工大学地球科学学院,成都 610059

4.中石油西南油气田分公司蜀南气矿,成都 646000

0 引言

自2011年四川盆地灯影组高石1井获得高产工业气流后[1],中国的学者在四川盆地震旦系灯影组陆续开展了大量的油气地质研究工作,并且逐渐认识到藻丘是寻找储层的关键所在。而在2019年台内地区磨溪129H井、磨溪126井区获得高产气流,表明台内地区也是受发育藻丘发育控制的优质储层。这一发现表明无论是台地边缘还是台内地区,藻丘均是储层发育的基础[2],藻丘发育规律的认识也对于灯影组油气勘探开发具有重要指导意义。Folk(1959)首次提出巨厚的隐藻类碳酸盐岩为生物岩这一概念,Burneet al.[3]在前人研究的基础上,首次提出了微生物岩(Microbolite)是由底栖微生物群落(BMC)捕获和黏结碎屑沉积物,并且(或者)形成矿物沉淀位点,通过这种方式加积的生物成因沉积即为微生物沉积岩。这种建造最初被称为灰泥丘(Mud mound),由Wilson[4]在1975 年提出。Negraet al.[5]在他们的专著Carbonate mud-Mounds中进行了详细的介绍和推广,并将其定义为“一种具有沉积地貌特征,主要由碳酸盐灰泥、球粒泥或微晶灰岩组成的碳酸盐建造”。李凌等[6]首次将灰泥丘系统的微相划分方法用于四川盆地震旦系灯影组的研究。之后,国内学者对四川盆地灯影组的灰泥丘系统从岩石类型、沉积相划分、石油地质特征等方面进行了研究,并称这种沉积建造为藻丘[1,7-9]。前人针对灯影组四段藻丘类型及沉积模式的研究较少且不够深入。因此,本文将通过对川中高石梯地区灯四段岩石学特征、沉积特征和地球化学参数研究,划分藻丘的类型,明确藻丘的发育特征差异及分布规律,进一步拓宽该区的勘探方向。

1 地质背景

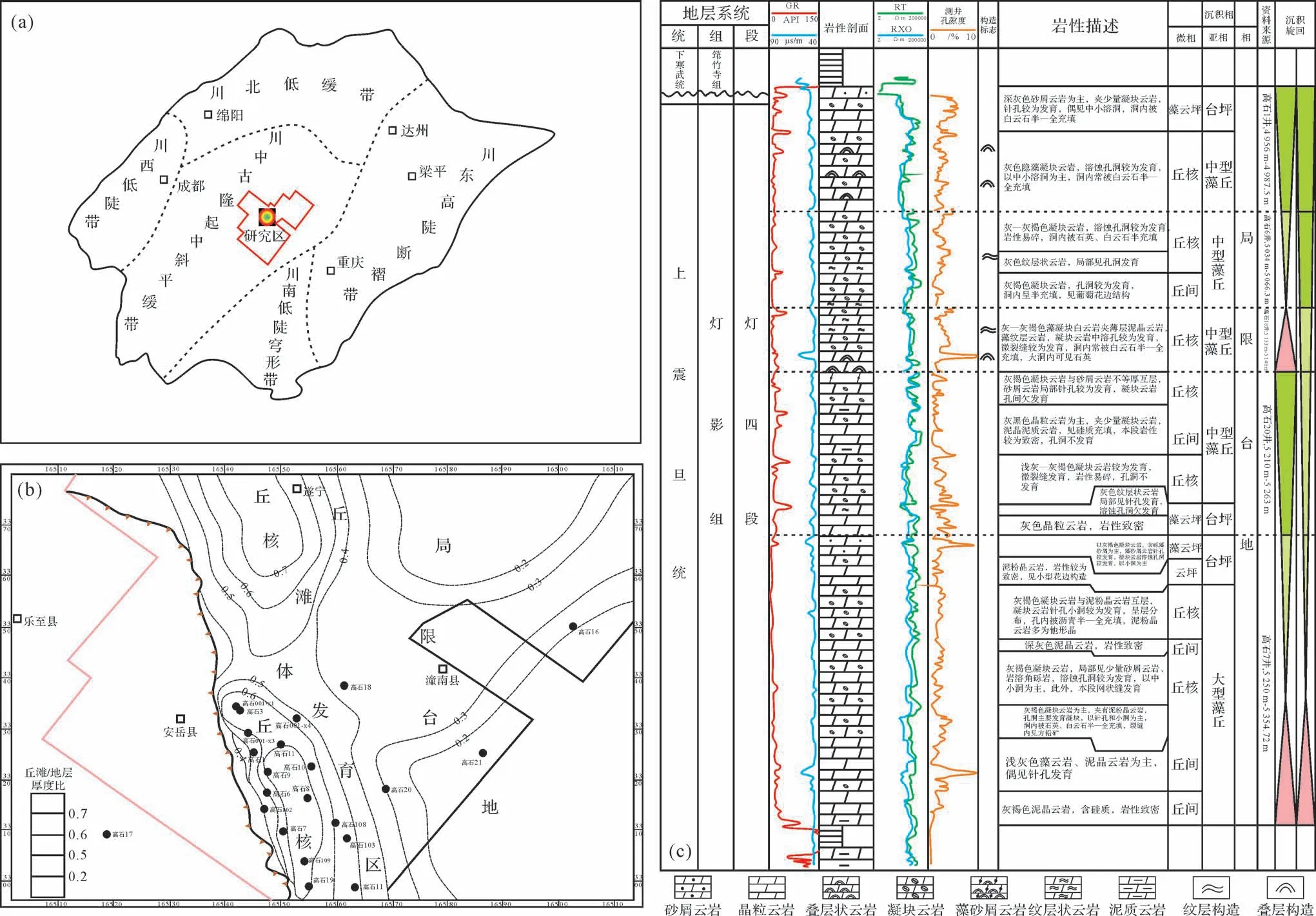

高石梯地区位于四川盆地川中古隆起平缓构造区威远至龙女寺构造群[10-12](图1)。四川盆地位于扬子准地台西北侧,是扬子准地台次一级构造单元,是北东向及北西向交叉的深断裂活动形成的菱形构造—沉积盆地[6]。川中地区的高石梯—磨溪构造带作为乐山—龙女寺古隆起的一个构造单元,位于该古隆起轴部东翼高点处,其构造背景及其演化受控于乐山—龙女寺古隆起。乐山—龙女寺古隆在形成过程中经历了多期同沉积隆起与剥蚀,是一个继承性古隆起[13]。川中古隆起受到基底隆起的控制,雏形形成于震旦纪末,经历多期构造运动,最终在早二叠纪定型[14]。

晚震旦世川中地区开始接受大规模的碳酸盐岩台地沉积。台地自西向东水体由浅变深,向东相变为斜坡泥质岩,直至深水盆地硅质岩。沉积相带总体呈南西—北东走向[15-16]。因桐湾运动I幕的影响,导致四川盆地整体抬升,海平面下降,使得研究区灯影组所处的沉积水体逐渐变浅,导致水体能量逐渐增大[17]。灯四段沉积期,伴随海平面的又一次下降,局限台地西边缘向盆内收缩,东边缘向东迁移[15,18]。灯四段沉积时期末受桐湾运动两幕抬升的影响,盆地西部灯四段遭受强烈剥蚀,川中部分地区遭受表生岩溶作用[15]。在盆地大部分地区灯四段与上覆地层表现为平行不整合接触,在川西地区表现为角度不整合接触[19](图1)。

图1 研究区位置及地层综合剖面(a)区域构造位置图;(b)四川高石梯地区灯影组沉积相图;(c)灯四段地层综合柱状图Fig.1 Study area location and stratigraphic comprehensive profile(a) location map of Gaoshiti area of Sichuan area; (b) sedimentary facies map of the Dengying Formation in Gaoshiti area, Sichuan; (c) comprehensive histogram of strata of the 4th member of the Dengying Formation

2 岩相学特征

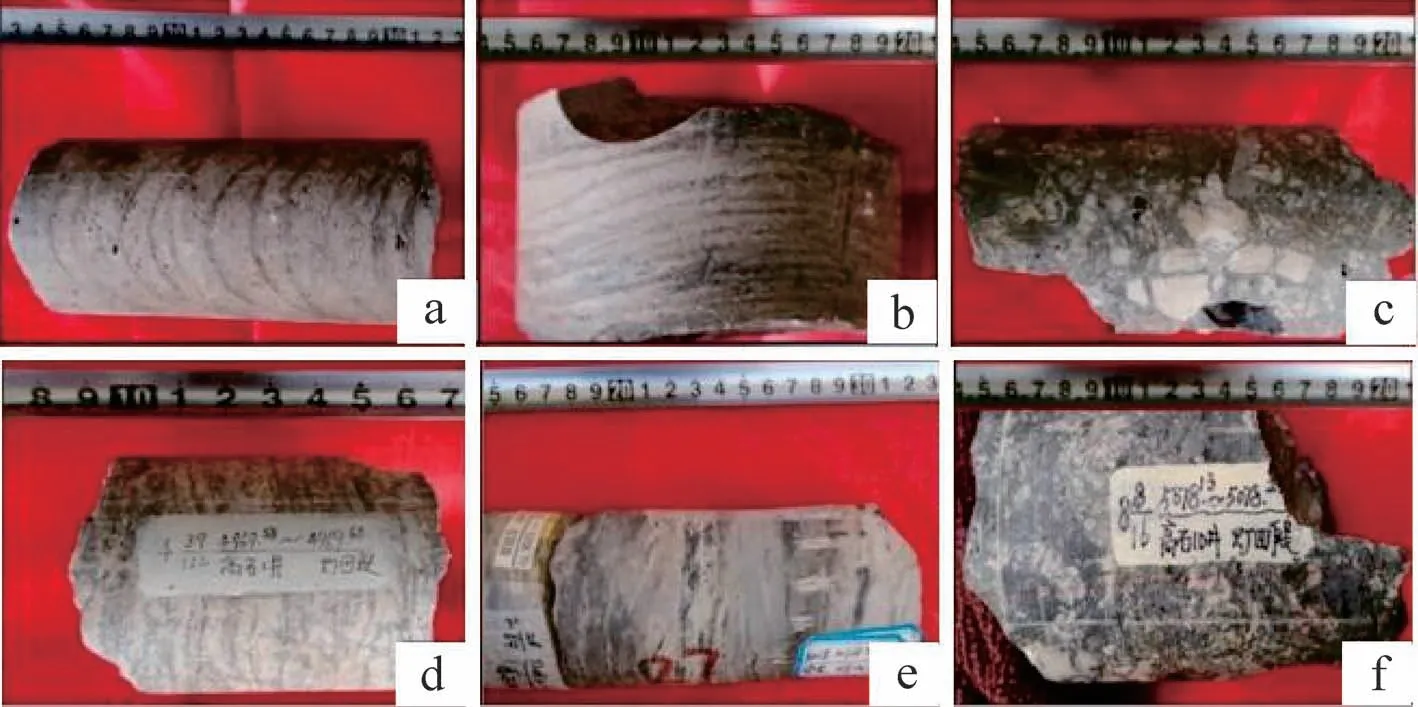

通过对高石1、高石2、高石6、高石7、高石10 和高石18 井的岩心观察和薄片分析,灯四段岩性主要为白云岩,局部发育泥云岩。根据岩石结构可将白云岩分为富藻类云岩和贫藻类云岩。

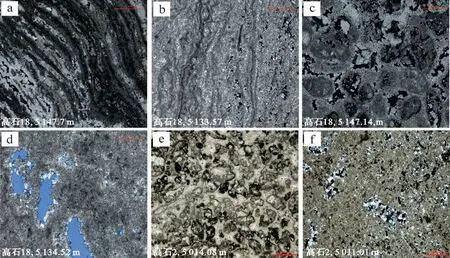

2.1 富藻类云岩

富藻类云岩包括藻叠层石(图2a)、藻纹层云岩(图2b),具有藻黏结结构的藻凝块岩(图2b)、藻绵层云岩(图2c),以及具有颗粒结构的藻砂屑和藻球粒云岩(图2d)。藻叠层石具有明暗相间的富藻层和贫藻层,是藻丘丘核的主体部分。藻凝块云岩的形成是由于藻类在生长过程中具有黏结捕获的能力,可黏结捕获因波浪搅动而形成的碎屑,最终形成藻团块或者藻凝块(类似于颗粒状)[11]。藻凝块云岩外观上呈现不规则形态,不具有其独特的内外形态特征,凝块间或内部或发育原生格架孔、洞。藻凝块云岩是灯四段藻丘最主要的岩石类型,主要储集空间类型为凝块间溶孔(类似于粒间溶孔),或凝块组构选择性孔隙[11]。藻绵层云岩的富藻格架为棉絮状,被蓝菌藻黏结成球、椭球、环泡状、线纹状等不规则形状。当沉积界面处于浪基面之上的高能带时,早期的泥晶云岩类或藻白云岩破碎形成砂屑、砂屑,可在藻类的黏结作用或缠绕作用下沉积,形成藻砂屑云岩。

图2 富藻类岩石类型(a)藻叠层云岩,高石18井,5 147.7 m,普通薄片,正交偏光;(b)藻纹层云岩,高石18井,5 133.57 m,普通薄片,正交偏光;(c)藻砂屑云岩,高石18井,5 147.14 m,普通薄片,正交偏光;(d)藻凝块云岩,高石18井,5 134.52 m,铸体薄片,单偏光;(e)藻绵层云岩,高石2井,5 014.08 m,普通薄片,单偏光;(f)藻球粒云岩,高石2井,5 011.01 m,普通薄片,正交偏光Fig.2 Photographs of algal-rich dolomite type

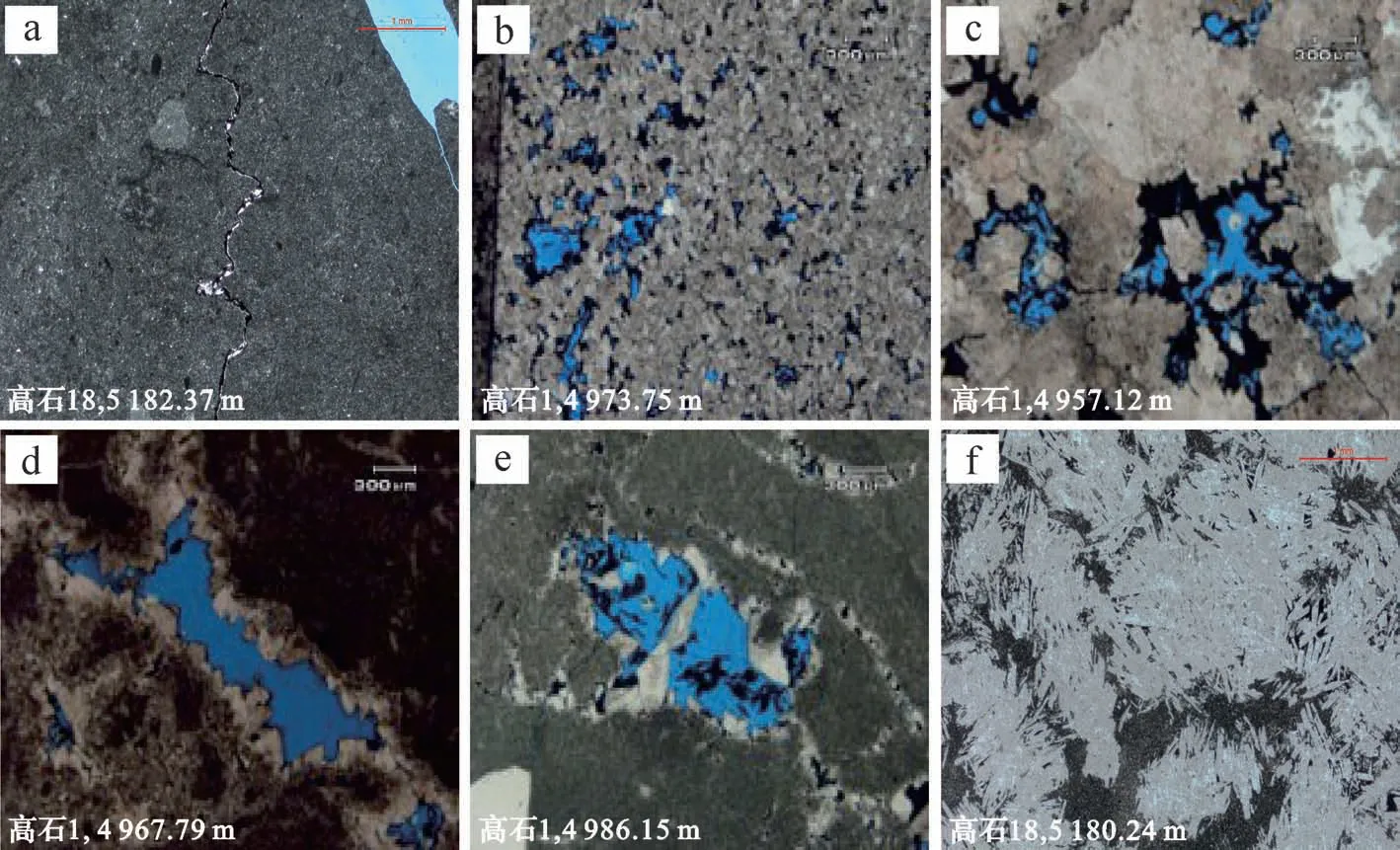

2.2 贫藻类云岩

贫藻类云岩包括泥晶云岩(图3a)、粉晶云岩(图3b)、中—粗晶云岩(图3c)、残余颗粒云岩(图3e),以及含膏云岩(图3f)等。泥晶白云岩主要分布在藻黏结凝块石的底部,常可见水平层理。粉晶白云岩和中—粗晶云岩发育大量的晶间孔,可作为优质的储集岩。残余颗粒云岩的砂、砾屑呈圆状、次圆状、椭圆状、长条状及不规则状,为盆内破碎形成(图3d)。在蒸发潮坪环境的膏云岩过渡带,石膏往往呈粒状分布或呈薄层状与泥晶白云岩互层发育。台内斜坡地区的高18井中可见泥晶云岩中发育被白云石交代的石膏(图3f)。

此外,受岩溶改造影响,还发育一类非沉积成因的角砾岩(图3d)。这类岩溶角砾岩的分布并不广泛,沿风化裂缝分布。

图3 贫藻类岩石类型(a)泥晶云岩,高石18井,5 182.37 m,普通薄片,正交偏光;(b)粉晶云岩,高石1井,4 973.75 m,铸体薄片,单偏光;(c)中—粗晶云岩,高石1井,4 957.12 m,铸体薄片,单偏光;(d)角砾云岩,高石1 井,4 967.79 m,铸体薄片,单偏光;(e)残余砾屑云岩,高石1 井,4 986.15 m,铸体薄片,单偏光;(f)含膏云岩(原始),高石18井,5 180.24 m,铸体薄片,单偏光Fig.3 Photographs of algal-poor dolomite type

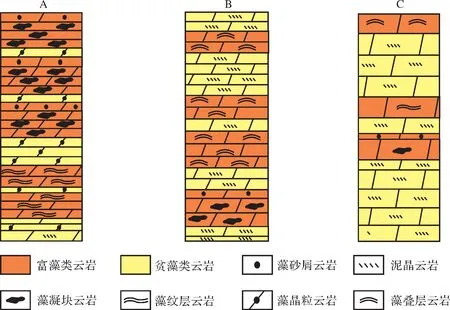

2.3 岩石组合

随着多个次级海平面的升降变化,发育多期丘基—丘核—丘盖的纵向序列,对应不同的岩性组合特征。根据富藻类云岩和贫藻类云岩的组合方式,可识别出三种组合类型(图4)。A 组合为下部发育藻纹层云岩与粉—中晶云岩互层,上部发育藻凝块岩与粉—中晶云岩互层;B组合为下部为藻凝块岩与泥晶云岩互层,上部发育藻叠层云岩与泥晶云岩互层;C组合为厚层泥晶云岩中夹薄层藻纹层云岩。富藻类云岩与贫藻类云岩的叠置互层受藻类生长发育程度影响,也代表了沉积环境的变化。

图4 富藻类和贫藻类岩石的组合特征Fig.4 Assemblage of algal-rich and algal-poor dolomite

2.4 沉积构造特征

按照尺度大小和微生物组构特征,微生物岩发育可分为巨型构造(如生物丘、生物层等)、大型构造(如丘状、穹状、柱状等)、中型构造(如凝块石、纹层石、树枝石等)和微型构造(如钙化微生物、沉积物、胶结物等)[20]。水流和波浪的能量及沉积物的注入强烈影响着叠层石的生长,对叠层石的纹层和微结构具有影响。在岩心尺度上,研究区藻叠层云岩具有三类沉积构造:柱状、波状和层状(图5)。柱状的藻叠层云岩发育在岩石组合B中,以高石17井为代表。波状藻叠层石的藻叠层云岩发育在岩石组合A 中,以高石1井和高石10井为代表。层纹状藻叠层石云岩发育在岩石组合C中,高石18井为代表。其中,柱状藻叠层形成的能量强于波状和层状[21]。

2.5 构造特征形态

藻凝块是在蓝细菌作用下形成的,呈现不规则形态。藻凝块和藻叠层常相邻发育,在藻丘中广泛分布[6]。在外观灯四段发育藻凝块结构的包括豹斑状凝块云岩和散碎状凝块云岩。散碎状凝块云岩在岩心上具有“雪花状”构造(图5),凝块粒径大小在0.3~10 mm,凝块边缘发育早期胶结的白云石环边,凝块间无泥质充填(图3d)。散碎状凝块云岩在阴极发光下凝块内部发暗红色光,外缘发较亮的红色光[10],表明藻凝块岩在同生期曾遭受大气降水的影响。

图5 灯四段藻丘的沉积构造类型(a)高石7井,5 322.78~5 322.85 m 柱状叠层石;(b)高石7井,5 333.92~5 334.01 m波状叠层石;(c)高石1井,4 977.81~4 977.97 m 岩溶角砾;(d)高石1井,4 969.5~4 969.64 m 似波状叠层石;(e)高石18井,5 208.5~5 208.7 m 层纹状叠层石;(f)高石10井,5 078.13~5 078.21 m 雪花状构造Fig.5 Algal sedimentary structure types of the 4th member, Dengying Formation

3 藻丘类型及储集性差异

3.1 藻丘类型划分

灯四段的富藻类云岩含大量隐藻,藻类的生长繁盛主要受到海平面的变化[12,22-26]、水体的深度、盐度、水动力条件以及光照变化影响[10,27]。研究表明富藻云岩的形成也受微生物种属的控制[28-29]。

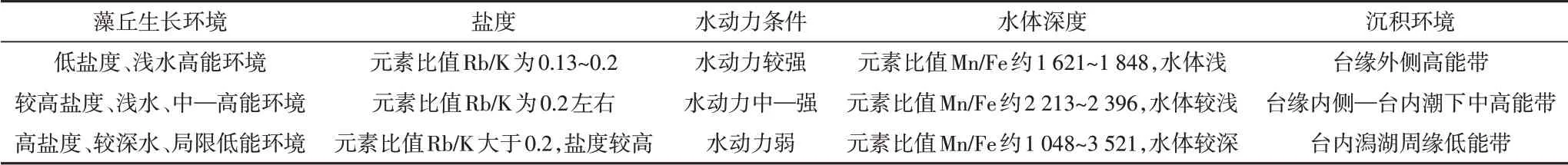

由于藻类的生长环境受沉积环境控制,因此藻叠层石和藻凝块石的形态变化与沉积环境密切相关[30]。通常认为藻叠层石、藻纹层云岩、藻凝块岩和藻绵层云岩依次发育在潮下、潮间、潮间—潮上环境[30]。本研究中,根据盐度、水动力条件和水体深度等条件的变化认为富藻云岩发育在三种不同的环境中(表1)。

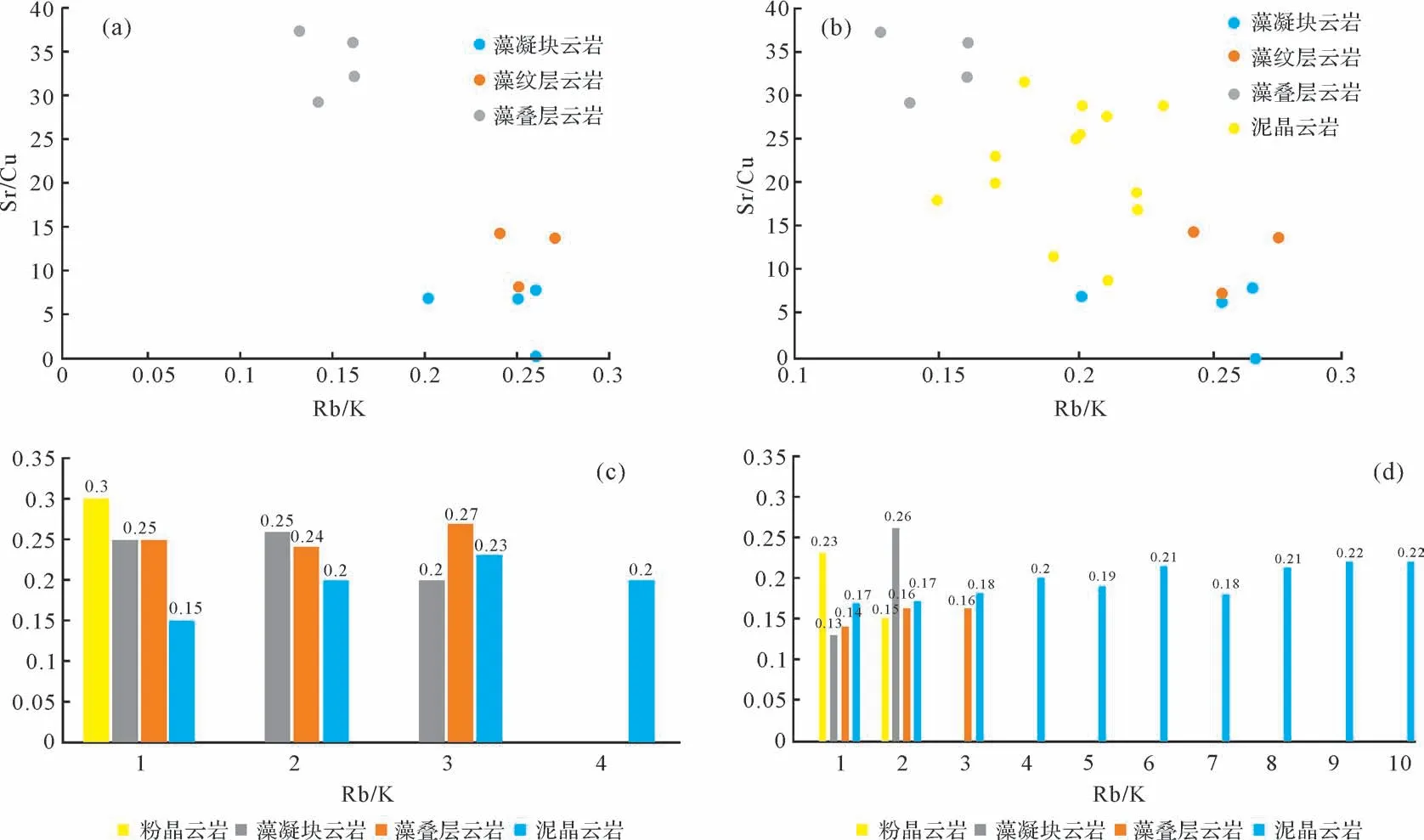

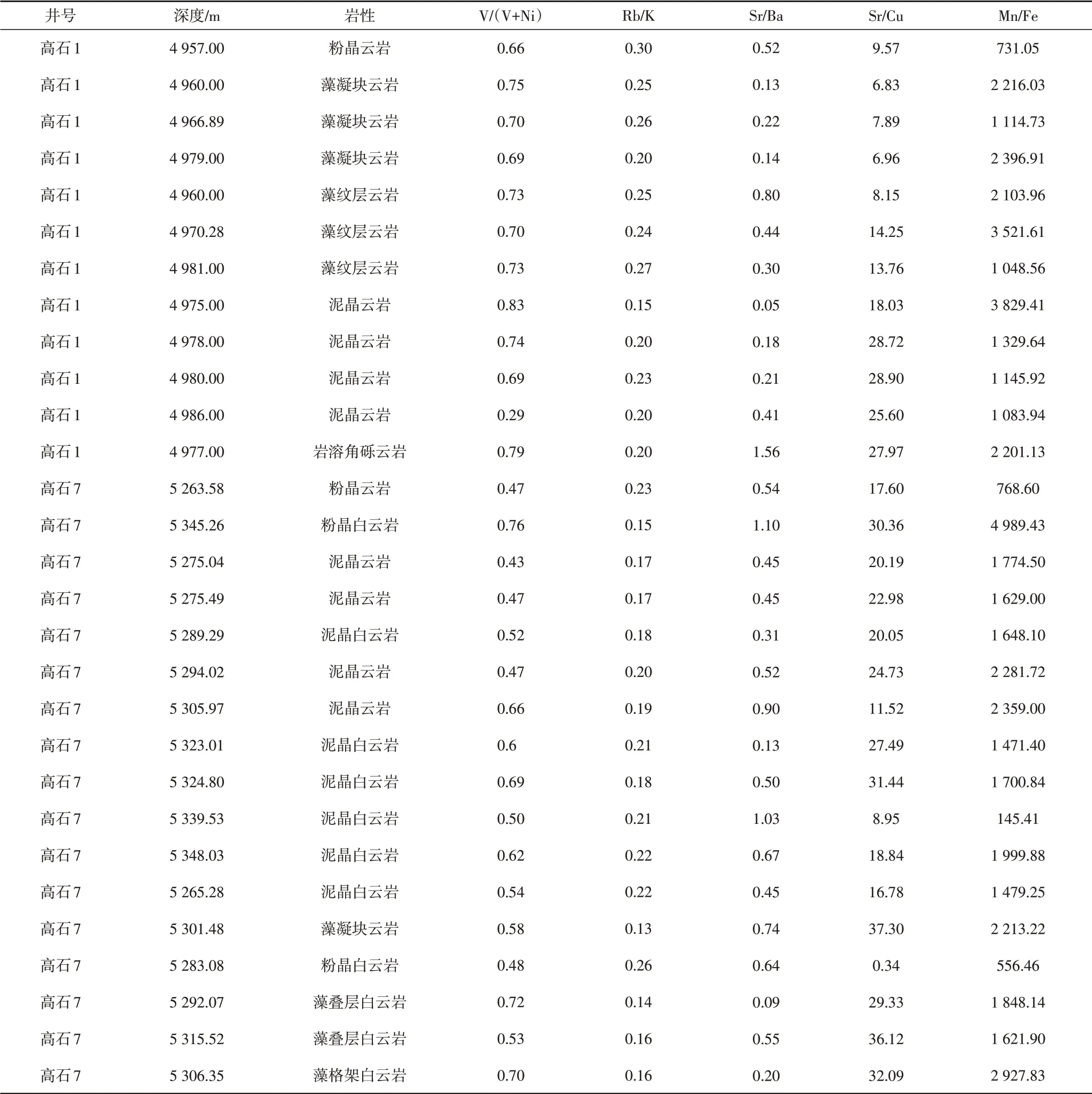

沉积岩的微量元素和稀土元素分布特征在一定程度上可以反映古水质的氧化—还原条件[31-33]。研究区富藻云岩的V/(V+Ni)比值范围为0.29~0.83,平均值为0.62(表2),说明整体处于较浅水的氧化—弱氧化环境;灯四段碳酸盐岩Rb/K 的比值在不同富藻云岩中变化较大,说明藻丘发育的盐度环境存在差异。对于海水和淡水环境判断(有的认为主要是咸水和淡水的判断)常用的微量元素为B、Sr、Ga、Rb、K 等[31]。Rb/K比值较大的为藻凝块云岩和藻纹层云岩,表明其沉积在水体盐度较高的相对局限环境;Rb/K 比值相对较小为藻叠层云岩,表明沉积在相对开阔且盐度较正常的台缘带附近[32-33]。高石1的藻凝块岩的Rb/K 比值普遍高于高石7(图6),表明高石1沉积的位置处于相对高石7较局限的环境中。Mn在湖水中常以Mn2-稳定存在,只有当湖水强烈蒸发而使Mn2-饱和时,它才会大量沉淀,因此Mn/Fe比值的变化可表明水体深度的差异[34]。根据不同井位藻叠层云岩、藻凝块云岩和藻纹层云岩的Mn/Fe比值可区分出台缘高能浅水带,台缘内侧—台内的中—高能较浅水带,以及台内潟湖周缘低能较深水带(表1)。

图6 高石1 井和高石7 井灯四段白云岩地球化学元素比值图(a)高石1井,Rb/K与Sr/Cu比值散点图;(b)高石7井,Rb/K与Sr/Cu比值散点图;(c)高石1井,岩性Rb/K直方图;(d)高石7井,岩性Rb/K直方图Fig.6 Geochemical element ratio diagram for dolostone from the 4th member, Dengying Formation,in wells Gaoshi 1 and Gaoshi 7

表1 藻丘类型划分Table 1 Classification of algal colliculus

表2 灯四段微量元素相关的地球化学参数Table 2 Trace element geochemical parameters of the 4th member, Dengying Formation

3.2 不同藻丘类型储集型的差异

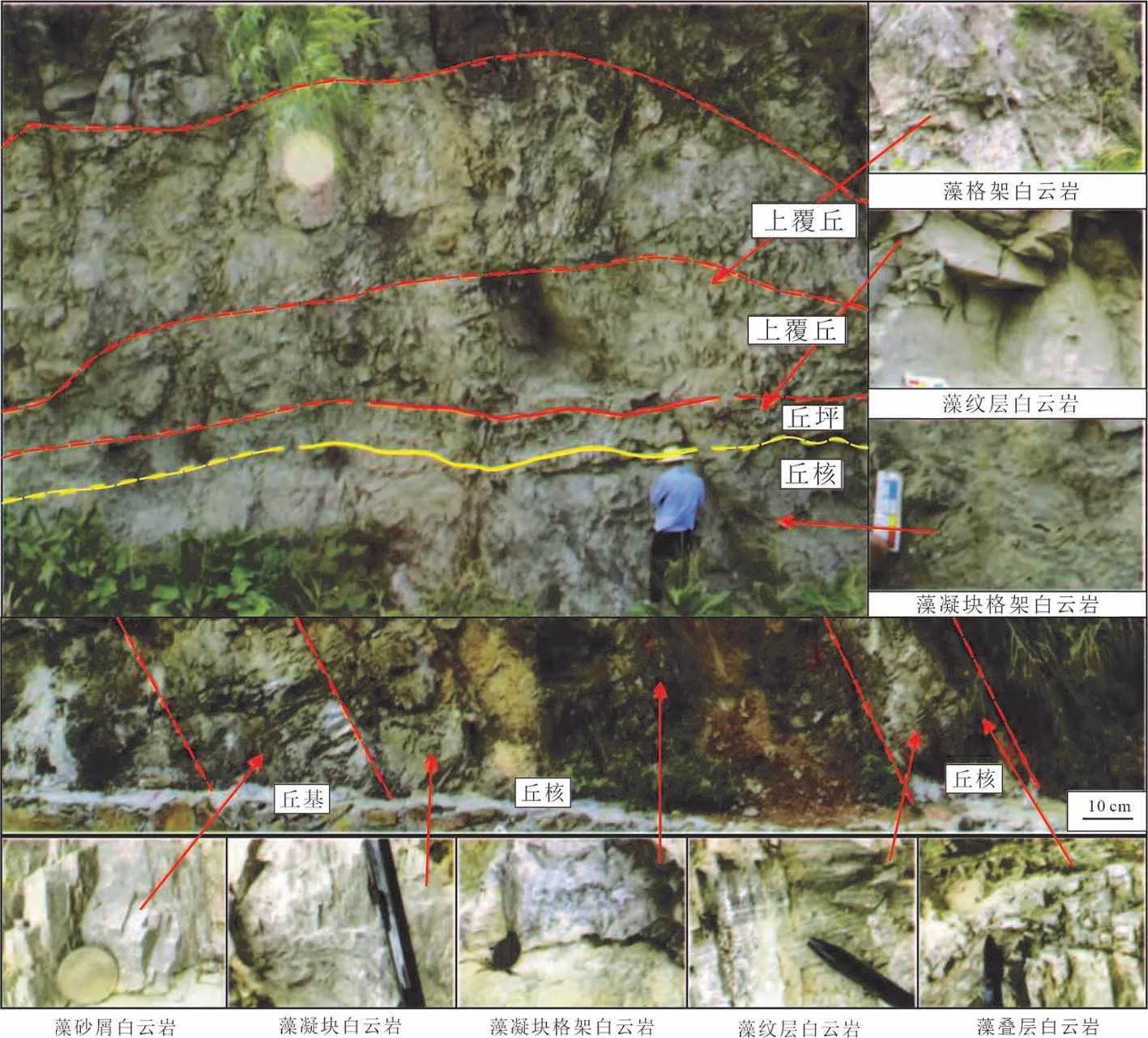

灯四段沉积期是台缘和台内丘滩复合体的主要发育期[30]。野外剖面观察中可以发现纵向上丘核的岩石类型和宏观形态存在一定变化(图7),这些变化表明存在着不同类型藻丘。通过对不同元素比值和岩性组合所反映的沉积环境差异,本文将研究区灯四段的藻丘划分为三类。

图7 四川盆地野外露头剖面典型藻丘旋回[21]Fig.7 Typical microbial mound cycles in outcrops in the Sichuan Basin[21]

3.2.1 大型藻丘

大型藻丘一般生长在低盐度水体较浅的台缘外侧高能带,具有非常稳定的结构。由于沉积在海进阶段,风暴与波浪对这类丘体的破坏小,这类大型藻丘以岩石组合B 发育为特征,下部为藻凝块岩与泥晶云岩互层,上部发育藻叠层云岩与泥晶云岩互层,岩性主要为浅灰色波状纹层叠层石微—粉白云岩与灰色柱状叠层石。这类藻丘的丘核为柱状叠层石,沉积厚度大。

3.2.2 较稳定中型藻丘

中型藻丘生长在拉张槽边缘的海退期,发育在较高盐度和较浅水的台缘内侧至台地内部,具有较稳定的黏结结构,常受风暴浪侵蚀而发生破碎,处于水动力中—强的环境。这类藻丘以岩石组合A发育为特征,下部发育藻纹层云岩与粉—中晶云岩互层,上部发育藻凝块岩与粉—中晶云岩互层。这类藻丘的丘核为藻凝块石,丘核顶部发育颗粒白云岩。

3.2.3 低能小型藻丘

低能小型藻丘规模小,厚度薄,发育层纹状叠层构造,沉积在水动力非常弱的高盐度较深水的台内潟湖环境。这类藻丘以岩石组合C 发育为特征,厚层泥晶云岩中夹薄层藻纹层云岩。藻纹层石白云岩的纹层呈近水平状,由于处于潮间—潮上带,周期性出露水面,叠层石处于弱生长阶段,纹层呈现不连续性。同时藻纹层白云岩之间发育含膏的泥晶白云岩。

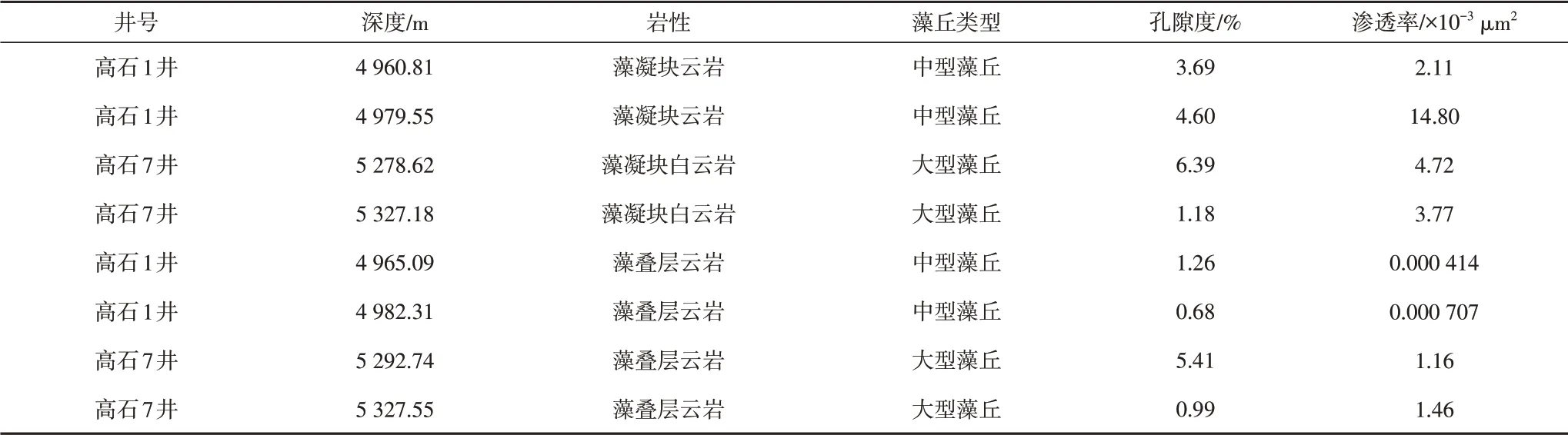

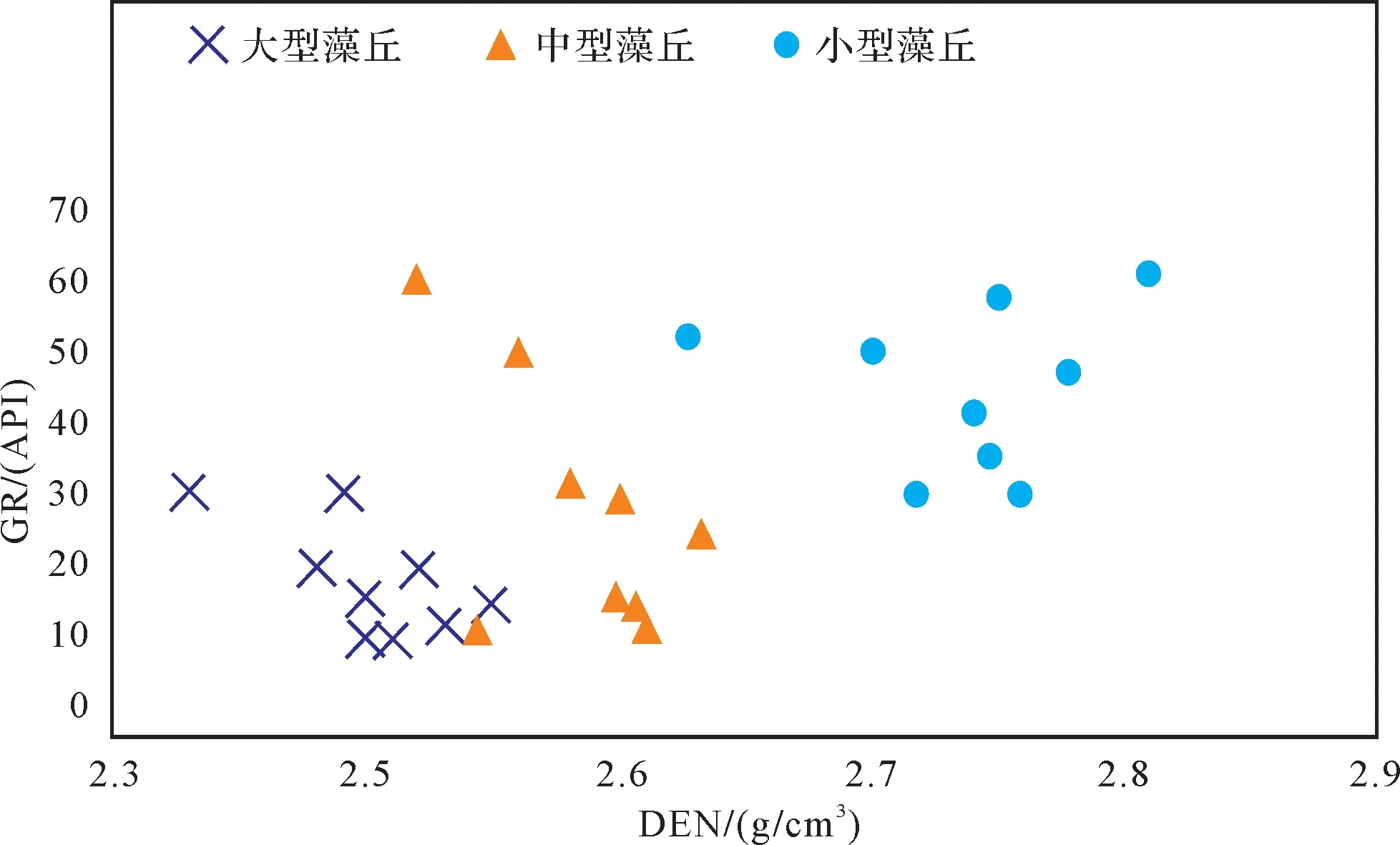

不同类型藻丘的物性特征和储层厚度存在差异。受灯四段沉积末期桐湾运动Ⅱ幕的影响,灯四段遭受不同程度的剥蚀和后期充填[9]。因此,同种类型的藻丘物性存在一定的变化。通过对高石梯地区不同藻丘储集物性数据可以看出,大型藻丘的孔隙度、渗透率略高于中型藻丘(表3)。大型藻丘的平均厚度可达51.14 m,而中型藻丘的平均厚度为25.2 m。台缘大型藻丘具有优质的储集条件,但中型藻丘也具有较好的储集性,高石1井中型藻丘中发育的藻凝块云岩渗透率较高,可达14.8×10-3μm2。并且,中型藻丘分布在台缘内侧—台内的大部分地区。

表3 不同藻丘白云岩的物性数据Table 3 Physical properties of dolostones in different algal mounds

4 藻丘的展布与沉积模式

4.1 藻丘的横向变化

通过对高石1、7、18 井的单井岩电关系分析(图7),能够通过测井参数GR和DEN区分不同类型的藻丘。大型藻丘GR 值在10~30 API,平均为18.1 API,DEN值平均值为2.5 g/cm3左右;而中型藻丘GR值在12~60 API,平均值为31.4 API,DEN 在2.6 g/cm3左右;而小型藻丘GR 值在30~60 API,平均在48 API,DEN在2.75 g/cm3左右(图8)。

图8 不同藻丘白云岩的岩电关系图Fig.8 Scatterplot of petroelectric analysis of different algal dolomites

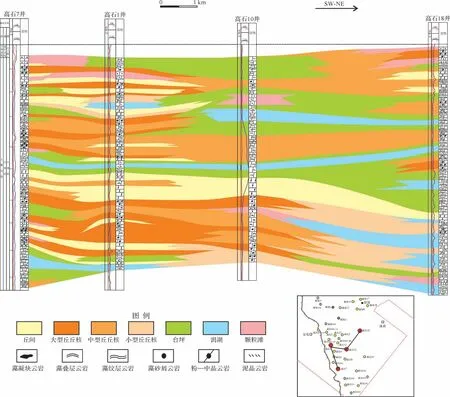

在对藻丘类型划分和岩电分析的基础上,对单井上藻丘类型进行了识别。纵向上发育藻丘、台坪、潟湖相,藻丘可划分为丘核和丘间。通过连井对比分析了藻丘丘核的横向展布(图9),认为大型藻丘的丘核发育在研究区拉张槽的东缘高石7井区,较稳定中型藻丘在拉张槽东缘、台地内部均发育,低能小型藻丘发育在台内的潮坪。

图9 研究区东西向沉积相连井对比Fig.9 Correlation between east and west sedimentary connected wells in the study area

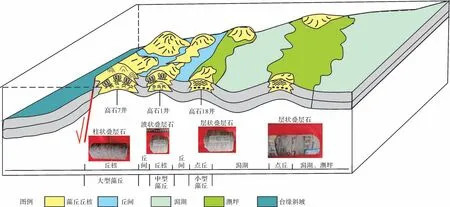

4.2 藻丘沉积模式

研究区灯影组四段沉积相主要受水体深度、海进和海退、海水循环程度等因素影响,相带的展布受拉张槽控制。贫藻段的岩石主要处于一个完整旋回的早—中期,即海侵体系域,也是台坪较为发育的阶段;富藻段主要发育在一个完整沉积旋回的中—晚期,即高水位体系域,为藻丘和颗粒滩发育阶段。基于本研究,三类藻丘发育的沉积环境有所差异。大型藻丘一般生长在低盐度水体较浅的台缘外侧高能带,具有非常稳定的结构。由于沉积在海进阶段,风暴与波浪对这类丘体的破坏小,岩性主要为浅灰色波状纹层叠层石微—粉白云岩与灰色柱状叠层石。这类藻丘的丘核为柱状叠层石,沉积厚度大;中型藻丘生长在拉张槽边缘的海退期,发育在较高盐度和较浅水的台缘内侧至台地内部,具有较稳定的黏结结构,常受风暴浪侵蚀而发生破碎,处于水动力中—强的环境。这类藻丘的丘核为藻凝块石,丘核顶部发育颗粒白云岩,厚度中等。低能小型藻丘规模小,厚度薄,发育层纹状叠层构造,沉积在水动力非常弱的高盐度较深水的台内潟湖环境。由于处于潮间—潮上带,周期性出露水面,叠层石处于弱生长阶段,纹层呈现不连续性。同时藻纹层白云岩之间发育含膏的泥晶白云岩。从台地边缘向台地内部,藻丘类型逐步由大型藻丘过渡为较稳定中型藻丘,而在潮坪—潟湖环境仅发育低能小型藻丘,由此建立了灯四段藻丘的沉积模式(图10)。

图10 高石梯地区灯四段藻丘沉积模式Fig.10 Algal mound deposition pattern in the 4th member of the Dengying Formation in the Gaoshiti area

5 结论

(1)高石梯地区灯影组四段发育与藻丘相关的富藻类和贫藻类云岩。受藻丘发育规模存在三种富藻类云岩和贫藻类云岩的组合方式。

(2)藻丘的发育受沉积环境影响。根据岩石组

合、沉积构造、成岩特征和Rb/K 比值,可将藻丘分为大型藻丘、较稳定中型藻丘和低能小型藻丘。大型藻丘云岩的物性略好于中型藻丘,且厚度更大。

(3)大型藻丘发育在拉张槽形成的台缘坡折带,发育柱状叠层石;中型藻丘发育在台缘外侧至台内,发育藻凝块石,顶部发育颗粒白云岩;小型藻丘发育在潮坪环境,环潟湖分布,岩性为藻纹层白云岩,局部含石膏。