朱自清经典散文《背影》背后的故事

□ 夏明亮

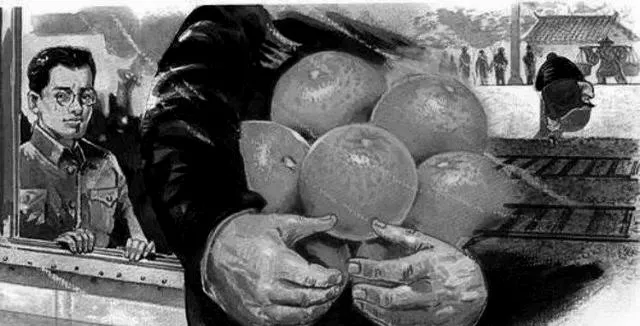

“我与父亲不相见已二年余了,我最不能忘记的是他的背影。那年冬天,祖母死了,父亲的差事也交卸了,正是祸不单行的日子,我从北京到徐州,打算跟着父亲奔丧回家。到徐州见着父亲,看见满院狼藉的东西,又想起祖母,不禁簌簌地流下眼泪……”

这是朱自清散文《背影》开篇描述家庭遭遇重大变故、父子二人在徐州相见的一段场景。这篇散文不到一千五百字,文字却融汇着辛酸与悲凉,在平实中见细腻,在深沉中显真情,令人动容,感人至深,成为描写父子真挚感情的经典文本。这篇散文20 世纪30 年代被收入中学国文课本,在将近一个世纪的春秋中,感动了一代又一代的中国人。

这篇散文写于1925 年10 月,这一年朱自清二十七岁,他的父亲朱鸿钧五十六岁。

父亲望子成龙,儿子不负厚望

朱鸿钧,字小坡,清同治八年(1869)出生于一个基层官吏家庭。他曾在江苏东海、高邮、扬州、徐州等地做过一些基层小官吏,民国初年在徐州做到“榷运局长”,相当于烟酒专卖局长。朱鸿钧四十八岁时被革职丢了官,家境从此败落下来。

在朱自清之前,母亲已经生育过两个男孩,分别取乳名为大贵、小贵,不幸都早早夭折了。这样,朱自清就成了朱家的长子长孙。

朱家是书香门第,朱鸿钧对朱自清寄予很大期望,希望他将来能读书成才,有朝一日光宗耀祖。朱自清的少年时代,沿袭一千多年的科举制度已经废除,仿效西方学制和办学模式的新式学堂肇兴。朱鸿钧受封建儒学教育浸染很深,对新式学校的教学方法和读书效果很是怀疑,便把朱自清送到做过秀才或举人的老儒生那里去学习古文和诗词。

在父亲的严格督促下,朱自清在古诗文和经史方面打下了坚实的基础,这对朱自清以后成为著名国文教授和一代散文大家影响巨大。

父亲对儿子在学业上很是严厉,但在日常生活中常常有对儿女们慈爱的一面。在散文《冬天》里,朱自清曾这样回忆童年和父亲在一起的幸福时光:“冬天的夜晚特别的冷,父亲便起了炉子,煮上白水豆腐。但‘洋炉子’太高,父亲得常常站起来,微微地仰着脸,觑着眼睛,从氤氲的热气里伸进筷子,夹起豆腐,一一地放进我们的酱油碟里。我们都喜欢这白水豆腐,一上桌就眼巴巴望着那锅,等着那热气,等着热气里从父亲筷子上掉下来的豆腐。”在寒冷的冬天里,父子围炉坐吃,父亲为儿子夹白水豆腐——这是一幅多么温暖的父子温情图!

辛亥革命后,朱家遭遇了一场大变故。

原担任清朝扬州镇守使的徐宝山眼见革命形势高涨,转身一变,投机革命,在扬州成立军政分府,自任司令。他以革命相标榜,以逮捕和杀头相要挟,专找担任过旧日清朝政府的官吏敲诈勒索。朱自清的祖父朱则余(曾任海州承审官,相当于现在的地方法院院长)和父亲朱鸿钧两代都曾担任清朝官吏,也被徐宝山盯上了。徐宝山派人到朱家一再“索饷”,被逼之下,朱则余咬牙“捐出”大半家财。经此一劫,祖父惊惧交加,忧愤辞世;父亲也被迫辞去宝应厘捐局长一职,气得大病一场。从此,朱家家道一步步败落下去。

在少年朱自清的记忆中,就是在这个时期,父亲在扬州史公祠养病,自己几乎每天前往陪伴,常常听父亲用忧郁沉痛的语调,讲述史可法领导扬州军民保家卫国、抗敌殉难的悲壮故事。在父亲潜移默化的影响下,每次进入史公祠的庭院,朱自清总要在那副“数点梅花亡国泪,二分明月故臣心”的楹联前驻足良久。从此,在他幼小的心灵里,一粒忠贞爱国的种子开始生根发芽,最终凝铸成贯穿一生的浩然正气,长成一副中国知识分子的耿直脊梁。

父亲的严格要求,私塾先生的谆谆教导,新式学堂的全新教育,再加上家庭的变故,使少年朱自清逐渐成熟起来。在扬州两淮中学毕业时,学校特地给朱自清颁发了品学兼优的奖状。更让父亲高兴的是,1916 年,朱自清考入北京大学的文科预科,从扬州古城走进了千年帝都的最高学术殿堂。

新旧观念冲突,父子关系失和

朱鸿钧在官场浸染大半辈子,好讲排场,爱面子。即使丢官后家境一日不如一日,还是在朱自清十八岁时给儿子办了一场隆重而体面的婚礼。儿子到北京读书,父亲在家书中从来不提家里经济的窘况,免得让儿子读书分心。

俞吾金认为,“马克思的实践概念首先是一个本体论意义上的概念”[13]94,因此马克思对于实践及其基本形式——生产劳动的认识和把握是立足于人的生存。

然而,父亲大半辈子生活在清末封建年代,自然是封建思想严重的家长。他虽然很爱儿子,但并不多表露,日常生活中总是板着一张肃穆的脸,极少露出笑意。不仅如此,他还习惯于随意操纵儿子的生活,用封建家长礼法那一套管教儿子。童年和少年时代,朱自清没法违逆父亲大人的意志,加上深受传统文化的熏陶,他对父亲的态度是顺从的。在当时中国大多数的城市和乡村,父亲管教儿子、儿子遵从父亲是全社会通行的思想观念,人们认为这是再正常不过的。

朱自清就读的北京大学是五四新文化运动的中心。北京大学的读书生活不仅让朱自清学业精进,而且受到民主与科学精神的影响,挣脱封建专制和旧家庭封建伦理束缚、争取人格独立的新思想也被他逐渐接受。

正是朱鸿钧丢官那年冬天,朱自清考入北京大学哲学系。他虽然安慰儿子“事已如此,不必难过,好在天无绝人之路”,但实际上他东奔西走,也没有找到新的工作,只能依靠借贷和变卖家产应对眼前的生活。

在这种情况下,朱自清不得不考虑早点承担起养家的任务,为父亲分忧。此时正值蔡元培主持北京大学校政,他将学年制改为学分制,规定本科学生修满八十个学分即可毕业,其中一半为必修课,一半为选修课。朱自清抓住这个可以提前毕业的机会,提前一年修完了八十个学分,于1920 年顺利从大学毕业,到杭州的浙江省立第一师范学校担任教职。面对日益拮据的家境,他每月把自己的薪水寄一半给父亲,留下一半用于自己小家庭的开支。因为这时他的长子朱迈先(乳名阿九)和长女朱采芷已经出生,他已是两个孩子的父亲了。

1921 年夏,经好友举荐,朱自清回到家乡扬州任省立第八中学教务主任。五十岁出头的父亲却一直没找到工作,整天怨气冲天,脾气变得十分暴躁,动不动就对家人乱发火,家里因此也失去了以往那种温馨和谐的氛围。

父亲做官时挣过大钱,认为全国最高学府毕业的儿子不应该屈居中学教师的职位,应当争取更好的前程。本来,朱自清就一直考虑到大家庭的拮据,每月主动把一半的薪水寄给父亲。父亲却认为养儿防老是天经地义,儿子的收入自己有权支配。他竟然不与儿子商量,凭着自己与校长的私交,让学校直接把儿子的薪金送到家里。父亲这一超越常理的举动让朱自清很是生气,他觉得自己用薪水补贴家用是应该的,但父亲这种封建式的专制做法,实在令人难以接受。

朱鸿钧和他的儿孙们。前排老者为朱鸿钧,后排左二为朱自清

不久,另外一件事让朱自清对父亲有了更大的积怨。

因为朱自清学校里的工作繁忙,妻子武仲谦多数时候都是带着孩子和公婆生活在一起的。妻子性格开朗活泼,平日里总是笑嘻嘻的,一脸喜气的妻子的笑,成了朱自清日常生活中“最大的一抹阳光”。

可在满脑子封建礼教的公公眼里,儿媳爱笑是缺少家教不懂规矩的表现,与儿媳的身份是不相称的。尤其是他心情不好的时候,儿媳的笑声在他听来异常刺耳,他不由得就对儿媳训斥起来。

无数次因为笑而受到公公的呵斥,武仲谦的笑容越来越少了,到最后,她不仅笑不出来,还终日躲在房间里偷偷抹泪。

这一切,在外头忙工作的朱自清并不知情,妻子也从来不想为这些家庭琐事而叨扰丈夫。在作为贤妻良母的武仲谦心里,为丈夫分担家庭事务,是她的应分职责。即便后来她因这件事郁结于心而染病,也未曾和丈夫朱自清提起过。

朱自清(左二)在北京大学期间与友人在万寿山合影

可终究这一切还是被细心的朱自清知道了。心疼妻子的朱自清思来想去,最后决定辞去扬州八中教务主任之职,离开家乡,离开父亲,带着妻子和孩子前往宁波、温州等地谋职。

从这时起,朱自清和父亲的关系陷入僵局。

1922 年暑假,朱自清想主动缓和与父亲之间的矛盾,带着妻子儿女回到扬州。结果,一直对儿子生着闷气的父亲先是不让朱自清一家人进门,后来在家人的劝和下,让儿子进了家门,却始终不肯对他说一句话。朱自清在尴尬中待了几日,父子之间的关系没有丝毫缓和,最后只得怏怏返程。1923 年暑假,朱自清再次怀着与父亲和解的愿望回到扬州,不料却与父亲因积怨又一次争执起来。朱自清认为自己没错,父亲也认为自己没错,而且觉得为父的有错也不该认错。父子双方进入“冷战”。此后两年多,父子之间的隔阂让朱自清深感压抑,他虽然每月都寄钱给父亲,但没有回扬州看望父亲。这就是《背影》的开头“我与父亲不相见已二年余了”和“最近两年的不见”的背景。

父亲家信泪目,真情凝就经典

儿子两年与父亲“不相见”,时间与空间的距离,终于让父亲开始反思自己过往在处理父子关系上的过分之处。实际上,朱鸿钧是深爱儿子的,尤其是在长子朱自清身上,他倾注了很多的心血。生活上的关爱自不必说,在学业指导上,他付出了比一般父亲更多的心血。在自己失业、家境败落的窘况下,他东挪西借、东拼西凑,想方设法艰难地供三个儿子上大学(朱自清上北京大学,次子朱物华上上海交通大学,三子朱国华上厦门大学)。确实十分不易。

1925 年,身体渐渐不如从前的朱鸿钧在对儿子的思念煎熬中,几经踌躇,主动给刚到清华大学任教的朱自清写去一封家信。当然,作为一个习惯于端着长辈架子的封建家长,他不可能低下头直接向儿子认错,他借着跟儿子絮叨家事和惦念孙子的名义,把向儿子求和解的愿望倾注在字里行间。在信中,他这样写道:

1921 年冬,朱自清(左一)在浙江省立第一师范任教时与友人杭州合影

我身体平安,惟膀子疼痛厉害,举箸提笔,诸多不便,大约大去之期不远矣。

捧着父亲的信笺,朱自清的眼泪在眼眶里打转。看到父亲在信里哀叹“大去之期不远”,又想到父亲一直“只是惦记着我,惦记着我的儿子”,朱自清几年里内心深处的“怨怼和决绝”瞬间土崩瓦解,“在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影”。随之父子间骨肉相连的情感涌上心头:作为人子,父亲已经年迈,自己却还在与父亲闹别扭,真是不应该。自己也已经做了父亲,真心体会到做父亲的不易。心潮起伏之间,父亲与自己过往的点滴如潮涌来,与父亲之间温馨美好的记忆瞬间复苏。

彻夜无眠中,朱自清将记忆中八年前与父亲南京浦口分别的情景,用饱含深情的笔墨写成了散文《背影》。

《背影》写成大约一个月之后,发表于当年11月22 日的《文学周报》第二百期。这篇描述父爱的文章影响了一代又一代读书人,直到将近一个世纪后的今天,它还是中学语文课本中的必修课文。

三年后的1928 年,朱自清以《背影》为题的第一部散文集,由上海开明书店出版。当这部书被寄到扬州老家时,朱自清的三弟朱国华高兴地把书送到父亲的卧室,让父亲先睹为快。

拿到书的朱鸿钧迫不及待地戴上老花镜,一字一句地读着儿子的文章。

朱国华在回忆父亲看到《背影》散文集的情景时说:“只见他的手不住地颤抖,昏黄的眼珠,好像猛然放射出光彩。”那一刻,这对积怨多年的父子,终于尽释前嫌。

1945 年4 月9 日,朱鸿钧在扬州逝世,终年七十六岁。当时的朱自清尚在大后方的昆明西南联合大学任教。关山阻隔,战火频仍,整个国家处于战乱之中,朱自清无法穿越大半个中国回扬州奔丧,只能筹款寄回老家,托付弟弟料理父亲的丧事。这也成为朱自清一生中埋在心底的一件憾事。