将年轻梦想转换为创新解决方案

张霞

我们居住且依赖的蓝色星球,如此美丽,也如此脆弱。近一个世纪以来,劳力士不断支持探险先锋,竭力冲破人类极限,于2019年推出“保护地球,恒动不息”计划,持续至今,实践了众多举措——与国家地理学会深化合作,携手搜集气候数据;支持席薇亚·厄尔的“蓝色使命”计划,通过“希望点”网络保护海洋;以及劳力士雄才伟略大奖,表彰拓展世界知识、促进人类福祉及保护自然环境的项目。

秉承相同理念的ELLEMEN,自2019年底开始携手劳力士与您分享了众多从中国到全世界的环境保护者们保护地球的初心和恒久使命感,并获得了许多中国读者们的认可与赞赏。

在过去的一年,我们和我们的蓝色星球经历着新冠肺炎疫情、灾害性天气等多种压力,我们依然需要保持乐观,积极应对所有的挑战。

在近几期杂志里,我们聆听并搜集了更多、更新的在世界各地做出重大贡献,致力改善大众生活,保护地球的故事与行动。从席薇亚·厄尔保护海洋的最新进展和举措开始,到众多劳力士雄才伟略大奖的获奖者们,这些富有探险精神的先锋人士们身先士卒,制定出应新于时的计划并行动。凭借这些高瞻远瞩的先锋项目,他们勇于承担起自己的责任,努力改变未来。

ELLEMEN相信,“一念之间,改变地球”。我们与合作伙伴劳力士会持续关注卓越不凡人士以及他们的守护项目,创造一个更可持续发展的未来。

在本期报道中,我们将看到三位年青菁英的感人经历,他们分别是华裔加拿大企业家汪郁雯(Miranda Wang),她着力攻克塑料废料循环的难题;乍得气候活动家和原住民权利倡导者欣杜·奥马鲁·易卜拉欣(Hindou Oumarou Ibrahim),她团结人们绘制地区资源地图从而防止与气候相关的冲突;尼泊尔青年生态学家仁青·彭措·拉马(Rinzin Phunjok Lama),投身跨喜马拉雅地区生物多样性保护工作。

有赖于数字媒体的时代性和科技创新性的飞速发展,他们自学生时代就萌发了强烈的创意想法,并脚踏实地去实施梦想:利用科技和协作将科学、保育工作和社区需求联系起来,努力扭转一系列燃眉问题。

他们的故事充满力量,势必将激励更多年轻创业者勇敢应对地球面临的巨大挑战——我们尤其能感受到,最重要的事情其实是学会聆听这个世界的声音,用教育充实自己,继而利用科学与技术去改变世界。

2021年,联合国环境规划署《从污染到解决方案:对海洋垃圾和塑料污染的全球评估》报告指出,从河流源头到海洋的所有生态系统都面临着越来越大的威胁。

这意味着全球海洋生物(从浮游生物、贝类、鸟类、到海龟和哺乳动物)置身于危险当中:它们面临着中毒、行为障碍、饥饿和窒息的风险。甚至连珊瑚、红树林和海草床也将被塑料垃圾淹没,使它们无法获得生存所必需的氧气和光线。

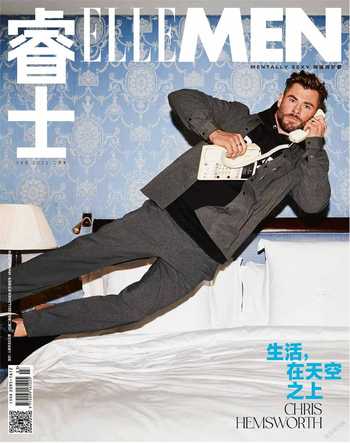

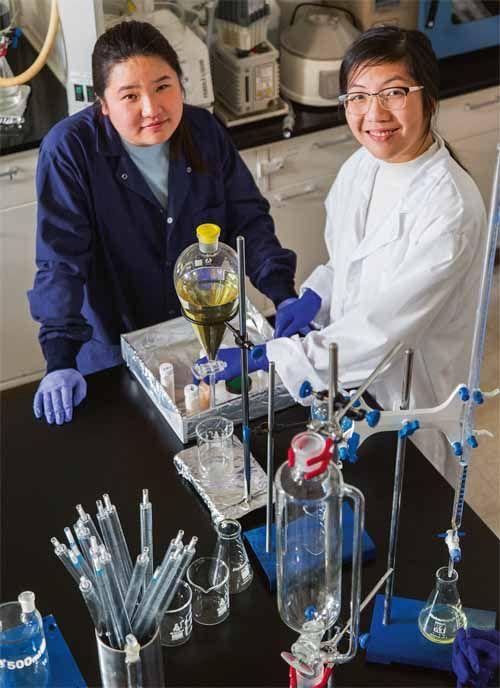

面对这样的污染问题,一位华裔加拿大企业家带来了一项创新解决方案:汪郁雯(Miranda Wang)利用其公司Novoloop(过往称为BioCellection)研发的独特化学回收技术,将塑料废料转化为财富。

汪郁雯于年轻时期与好友姚佳韵(Jeanny Yao)在一次学校活动中,参观了废物处理厂,自此便决心缓解这个危及全球的严重污染问题——她们不光富有远见,更拥有惊人的行动力。

两位挚友在19岁时便举行了有关塑料处理技术的TED演讲。那是2013年2月,TED以“The Young. The Wise. TheUndiscovered.”(年轻、智慧、未发现)为主题,邀请她们两位登台发言,“那是我们知道我们能够真正证明它科学性的一刻。你可以有一个疯狂的想法,但要证明其科学有时是极其困难的。”

她们分别在多伦多大学(T h eUniversity of Toronto)和宾西法亚尼亚大学(The University of Pennsylvania)求学时期,就成功游说英属哥伦比亚大学(University of British Columbia)的研究人员在实验室进行研究。她们与资深研究人员合作,在弗雷泽河附近发现了两种分解和吸收塑料的细菌。

此后,她們决定在完成本科学业之前,携手创立公司去实现梦想,即在学术环境之外去完成自己的事情,“姚佳韵与我在2015至2021年间筹集了超过1,200万美元资金,在硅谷成立Novoloop,研究解决塑料危机的开创性方案。”经过七年的反复测试,最终取得惊人突破,“我们开发出可持续且符合经济效益的全新工序,运用塑胶制造高价值的工业化学品。我们能够运用这些化合物,合成出性能接近光聚合物及热塑性聚氨酯弹性体原材料的物质。目前,这些材料可直接用于三维打印和鞋履产品。”

她们的公司集中处理最差的塑料类型,即胶袋所用的聚乙烯,“我们是首个研发出一套工序,将它转化为具价值性能材料的公司,可以用作生产跑步鞋底等等。相较于行业目前的最佳方案,此技术可以减少46%碳排放。”

2019年,凭借该创新的解决方案,汪郁雯荣膺劳力士雄才伟略大奖。她表示:“这只是我们战略的第一步,我们希望在未来数十年逐步扩大规模,实现产品组合多样化,生产多种高性能回收产品。”她对于未来也做了充分的规划,通过设立完全商业化的加工厂,在2023年前实现每年回收数百公吨被社会丢弃的塑胶废物,用以生产高价值材料,借此消除多达4,600公吨二氧化碳排放量。

当被问及自己拥有哪些实现成功的个性特质时,汪郁雯回答说:“我认为是我的沉着。我总是非常冷静,我不会轻易对事情感到害怕……我不担忧未来,相反,我非常期待它的到来。”这种朝着目标、勇敢前行的精神,非常具有感染力。在循环回收、可持续消费和生产实践之外,汪郁雯将年轻人的观点与心声带到地球环境保护领域,去影响更多人做出负责任的选择和消费,并帮助各个不同国家履行可持续发展的责任和义务。

欣杜·奥马鲁·易卜拉欣(Hi ndo uOumarou Ibrahim),一位独具个性的女性。在中国人所说的“志学之年”(出自《论语》,即15岁),易卜拉欣就开启了自己的使命和事业——非营利的乍得原住妇女及人民协会(Associationfor Indigenous Women and Peoples ofChad),倡导将土著人民及其知识和传统更多地纳入应对气候变化影响的全球运动中。她表示:“我在社区实地从事生物多样性、气候变化和荒漠化公约的工作,试图为人们找到真正的解决方案,并帮助他们更好地理解所拥有的机遇,即他们所拥有的传统知识。”

在获得2021年劳力士雄才伟略大奖之前,易卜拉欣就已经在国际舞台展现了非凡的品质和能力。在2016年4月,197个国家为应对气候变化而签署《巴黎协定》(Paris Agreement)期间,她即被选为民间社会代表,之后更荣获众多奖项和头衔,包括2017年“国家地理新兴探险家”(National Geographic EmergingExplorer)、2019年“普利兹克环保新秀奖”(Pritzker Emerging EnvironmentalGenius Award)等,同样在2019年,《时代》(Time)杂志报道她为“支持气候变化行动的杰出女性”。

除去气候活动家和原住民权利倡导者的身份,易卜拉欣本是一位普普通通的乍得姆博罗洛(Mbororo)牧民的孩子,在五个兄弟姐妹中排行第三。“Mbororo”意為“牧牛人”,是一个由 25万名富拉尼人组成的族群。从其母亲的出生年代到2019年,家乡的乍得湖发生了剧烈变化,湖面面积从约25000平方公里极速缩小至1200平方公里。这直接影响了生活在乍得、喀麦隆、尼日尔及尼日利亚这四个周边国家的三千多万居民——湖水是他们生存所依赖的水源。

这种恶化也为姆博罗洛牧民所依赖的小规模农业和畜牧业带来一系列负面影响。“每年,雨季都会变短,干旱会变长,”她在接受Believe.Earth采访时说,“奶牛每年提供的牛奶越来越少。”

在2013年,积极努力应对家乡气候变化问题的易卜拉欣为族人找到了一种解决方案。她邀请流动牧民和定居农民中的男男女女共同参与当地的平面地图测绘,男人负责记录山区、河流和被视为圣地区域的信息,妇女绘制关于泉水的地图。通过绘制这些饱含细节的山脊和高原等自然特征,他们创建出复杂的平面或立体景观模型,其后再添加取水点或果树位置等信息。

最终,人们将借助地图达成共识,共同保护宝贵资源,例如共享野生动物生态廊道、获取淡水资源等。此外,通过开发出具有应变能力的农业与水资源管理方法,项目还缓和了社区之间的紧张关系,并帮助地方当局展开智能治理。

其实,易卜拉欣走向领导者的道路十分艰辛。在Mbororo文化中,很少有女孩被允许学习,而易卜拉欣的父母却鼓励她和姐妹们在乍得首都上学。身处父权社会,易卜拉欣将女性的智慧比作“智能手机上的应用程序”,“我心中最优秀的应用程序是我祖母”,她怀着敬佩的心情说。通过观察风、昆虫、果实大小或只是观察牛的行为,妇女们便可做出准确预测,为农民和牧民提供重要资讯。在绘制地图的过程中,这些观察结果与科学相结合,成为资源共享的重要工具。

如今,劳力士雄才伟略大奖助力易卜拉欣推进她在乍得以及周边国家的地图测绘工作,构筑起跨越社会与学科鸿沟的桥梁,推动更多原住民参与,让他们运用自己掌握的知识在这场全球行动中应对气候变化带来的影响。我们从易卜拉欣的笑容中也感受到希望和力量:应对冲突的最佳方式是将人们团结在一起。

尼泊尔是世界闻名的徒步天堂,也是亚洲最佳野生动物观赏地。在新冠肺炎疫情爆发之前,徒步爱好者和旅行者们往往借助公路和支线小飞机前往这里的八处国家公园,以感受雄浑而真实的自然风光。但是,我们意识到一个事实:由于人类活动范围的不断扩张,野生动物的生存环境及生物多样性受到了极大的挑战,甚至导致多个物种濒临灭绝。

世界自然基金会(WWF)和联合国环境规划署(UNEP)于2021年联合发布了《人人共享的未来——人类与野生动物共存的必要性》报告,在全球范围内,人类与野生动物之间的冲突影响到了世界75%以上的野生猫科动物,以及其他陆生和海洋食肉动物物种。

在尼泊尔,跨喜马拉雅地区生物多样性保护工作不仅扭转了当地野生动物的生存状况,更塑造出了投身于保护事业的本地才俊,生态学家仁青·彭措·拉马(Rinzin Phunjok Lama)就是其中優秀的一位。当他荣膺2021年劳力士雄才伟略大奖时,距离他的导师、野生动物学家罗德尼·杰克逊(Rodney Jackson)博士获得同一奖项正好过去整整四十年:自1981年起,罗德尼·杰克逊在偏远的尼泊尔西部发起大型保护运动,在近四年的时间中追踪行径飘忽的雪豹,并成为全球首个给雪豹佩戴VHF无线电项圈进行研究的科学家,为此后20年的雪豹科研建立了基础(直至被卫星技术替代)。他还集合了全球不同团体的力量,保护这种濒临灭绝的猫科动物。

在佛教中,雪豹,这个拥有华美的烟灰色皮毛、点缀着黑色玫瑰斑点的神秘物种是山神的座骑;但在世俗世界,人们逐渐对这个物种开始了解并开展保护仅仅始于40年前:有赖于劳力士雄才伟略大奖和国家地理学会(NationalGeographic Society)赞助,罗德尼·杰克逊研究出雪豹的饮食、首选栖息地、数量、密度和特有的标记行为等信息。

胡姆拉(Humla)喜马拉雅山区是仁青·彭措·拉马的家乡。在联合国工作人员的描述中,这个尼泊尔的西北部山区是山峦雄伟、松林密布的天堂,人们须从首都加德满都(Kathmandu)先前往尼泊尔根杰(Nepalgunj),接着转机抵达胡姆拉地区、海拔超过3000米的首府锡米科特(Simikot)。

人们进入胡姆拉地区后会发现,这是美丽而残酷的“仙境”:一年中,这儿有四个月都覆盖着积雪;只有1%的土地可以耕种;一切物资都需要空运而来,再依靠人力、骡子和牦牛来运输;当地于2017年才开始采取全民卫生措施(包括禁止露天如厕)。

仁青·彭措·拉马说:“佛教理念提倡同理心、共融,(以及)人类与自然之间的微妙平衡,就生物多样性而言,胡姆拉拥有最偏远、丰富及优美的地貌。当我第一眼看到雪豹这种神秘的动物,便深受启发,决意要保育山区环境。”

这位佛教徒做到了很多了不起的事情,其中包括,他深信只有当地人民才有决心及知识,真正推动改变。

于是,他积极发展当地民众成为前线保育人员,拯救日渐减少的野生动物,包括雪豹及野生牦牛,并协力帮助制止非法狩猎、伐木和森林火灾。同时,他还在探索生态旅游和其他可持续举措方面作出努力,为当地居民创造谋生机会。

在胡姆拉地区超过5000米海拔的群山之中,我们期待雪豹种群继续在此自由生活,以白雪无垠的孤寂山林为家,如同它们440万年前在此生活过的祖先“布氏豹”那样。