弗朗西斯·柯林斯离开美国国立卫生研究院

编译 莫庄非

柯林斯任院长期间经历了三任总统更迭,其十二载的掌舵生涯比所有美国总统的任期都更长

您最珍视哪项成就?

这真的很难选出一个。最可贵之处可能就在于我们将多个学科领域的科学家聚集到一起,组织了一个真正大胆、雄心勃勃的项目。大家指望一个跨学科团队能自发地形成,压根是不可能的。回顾脑计划,回顾我们在精准医学和All of Us项目上所做的工作,回顾我们在不到一年的时间内有组织地研发COVID-19疫苗,以及同样以惊人速度开发完成的COVID-19诊断平台,这些都是令我自豪的事。

有没有尚未完成的项目?

我们在促进多元化方面进行了努力。我认为取得了一些实质的进展。我们希望科研从业者的背景更多元化并为之努力。例如:我任命了负责相关工作的主管,在招聘方面进行更多尝试;我们也试图提高临床试验的多样性。但如果你看看当前的从业者情况,你会发现有色人种数量仍严重不足。这不是NIH该有的样子。在我担任NIH院长期间,我们一直在努力推动这一点,我们取得了一些进展,但还有很长的路要走。

拜登政府意欲斥资数十亿美元新建高级健康研究计划局(ARPA-H),以加速生物医学研究。新机构将在NIH内运作。您怎么看它在未来两年内的发展?

ARPA-H需要一位富有远见、敢想敢做的带头人。他能吸引50~100个项目经理,这些经理人须知道哪些项目符合ARPA-H的要求,进而可以在ARPA-H资助体系下加速推进,否则项目无法完成。我既想看到一些好的成果,也想目睹一些失败,因为如果没有失败——他们需要尽早遭遇挫折——那就说明项目本身缺乏足够的风险。

观察者称赞您拥有令国会两党领导人支持NIH的能力。您有什么心得?

2013年,柯林斯与美国前总统奥巴马的合影。后者宣布了脑计划—旨在绘制关于人脑神经活动的全面且详细的谱图,对神经退行性疾病有更深入了解

首先,我不是任何政党的成员,并尽最大努力来避免任何形式的政治争论。同时,我的确很努力地去政界结交朋友,比如有重大消息时,我会第一时间激动地与国会议员分享。在过去12年里,我参加了大量会议,常给参会人员提供有关医学研究方面的信息,其中很多研究都是关于某些可怕疾病的预防或治疗的,而这显然不仅他们自己关心,也是各方人物都会关心的内容。再加上我会尽一切努力使科学信息通俗易懂(而非让倾听者纠结于大量复杂艰涩的专业词语),这些会议大部分都很成功。

下一任NIH院长需要怎么做才能在这方面取得成功?

建议下一任NIH院长每周花一天时间与政府领导,尤其是国会领导人互动——因为由他们决定最终的预算——来建立信任关系。当你和参议员坐下来聊天,就意味着你有了与其更深入对话的机会。当然,这并不容易,因为有时参议员想要的东西我们无法提供,但你也要认识到,你们之间必须坦诚相待。在这种互动氛围中,每个人都会尽自己最大的努力。

NIH在特朗普担任总统期间对胎儿组织研究施加限制时遭遇批评。您怎么看?

我认为大家都清楚NIH是支持继续使用人类胎儿组织的。但最终白宫方面做出不同的决定,我们只能妥协。不过现在我们有了不一样的政府,情况发生了变化。

人们通过对胎儿组织的研究,最终有望获得足以挽救生命的成果。事实上,在美国,终止妊娠是合法的,因此每天都有大量胎儿组织被丢弃。作为一个基督徒和一个发自内心认为人类生命神圣的人,我希望以一种可能对某类人有益的方式偶尔使用这些胎儿组织中的一小部分,这比把它们放入焚化炉更合乎伦理道德。不过这并没有帮助我在某些选区赢得支持者,也未能在特朗普执政期间取得成功。

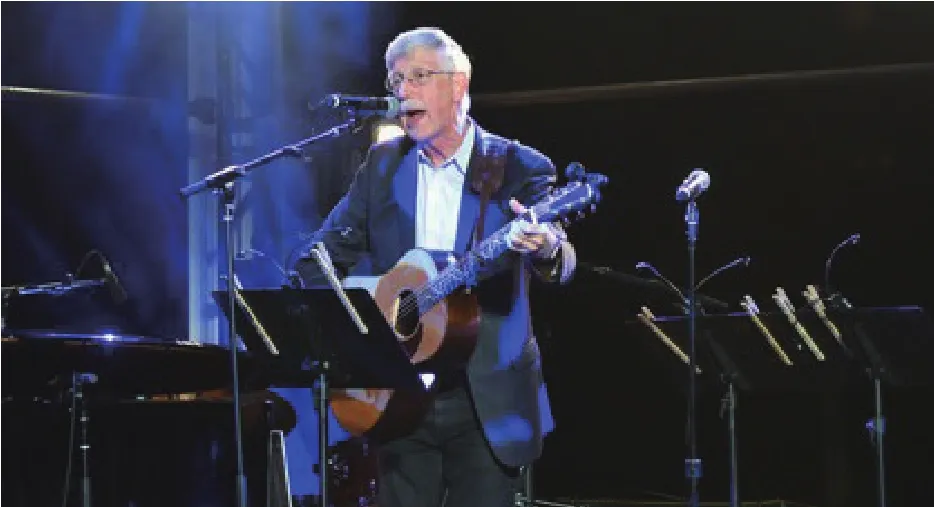

柯林斯在担任NIH院长期间经常进行音乐表演。2017年,他在举办的第13届前列腺癌基金会年度晚会上的弹唱画面

2018年,贺建奎“基因编辑婴儿”事件震惊世界。实际上,一些研究人员在该事件登上头条之前就知道这项工作。您认为科学家有义务对跨越法律或道德边界的研究发出警告吗?

我认为他们有义务做些什么。我们不仅仅是技术人员,也应该发挥道德指南针的作用。一般来说,如果生物学研究过程中发生了一些有违伦理的事情,那么科学家就要指出错误。由于我们没有一个从根本上制定此类道德规范的国际机构,事情就变得复杂了。这是让我觉得烦恼的事情之一。鉴于各国似乎无法就很多事项达成一致,我认为这种情况不太可能很快改变。

您多年来一直都看到美国科学与政治发生冲突。你认为美国科学政治化情况变得更严重了吗?

美国处于一个非常糟糕的境地。如果科学碰巧产生了政治不喜欢的观点,那么前者就必然受到攻击。这不利于美国人了解事实,却也正是美国人正在经历的事实。

NIH在抵制有关科学的错误信息方面扮演了什么角色?

事实证明,科学错误信息的传播情况比我一年前想象的要严重得多。我希望我们能从行为社会科学研究中获得更多关于它如何发生,以及为什么它会变得如此普遍的原因。从NIH卸任时,我将其定为自己最关心的问题之一。美国政治极端化开始产生许多非常危险的后果。在很多情况下,美国人似乎已经失去了区分事实和观点的感知力。这真的很危险,就像另一种流行病,即便我们战胜了COVID-19,它也不会消失。我们需要弄清楚问题根源,找到合适方法,这个国家才能拥有一个更稳定的未来。

资料来源 Nature