高智能婴儿互动照料模拟人在母婴分离产妇健康管理中的应用

每年大约有10%~21.2%的新生儿由于各种高危因素而转入新生儿重症监护室,导致母婴分离

。产妇刚经历了妊娠期和分娩期的不适、疼痛、焦虑,身心本就处于非常脆弱和不稳定的状态,接下来的母婴分离导致产妇除了要承受生产后身体的疼痛不适,还要担心新生儿的健康状况,对产妇的身心恢复无疑是雪上加霜

。 后期,当新生儿回到产妇身边时, 多数已经适应人工喂养方式而难以接受母乳喂养, 而产妇由于没有熟练掌握母乳喂养技巧及新生儿护理技巧而显得手足无措, 这些现实问题无疑对产妇和新生儿来讲都是巨大的挑战。医学高级模拟人是一种有效利用电子、计算机、材料等技术整合而成的教学设备, 它不仅能代替人类,避免了人体试验风险和伦理束缚,又能真实模拟病人实际生理体征, 构建一个理想的医学实践教学平台

。国内外学者已将医学高级模拟人成功应用于临床教学、技能培训、操作考核等方面,内容涉及内、外、妇、儿、护等多个学科

。高智能婴儿互动照料模拟人是在高级模拟人基础上, 增加了更多智能元素和贴心设计, 更贴近于新生儿的身体构造及生理特点,可通过设置不同场景(饥饿、尿湿、发热等),模拟出真实状态下婴儿的表现特征,并以此开展母乳喂养、更换尿布、脐带护理等各种新生儿护理操作和母婴护理技能操作。 既往研究显示

,新生儿高级模拟人主要用于医生、护士、助产士的临床实践教学及培训,未见在母婴分离产妇中的应用。 本研究采用高智能婴儿互动照料模拟人应用于母婴分离初产妇健康管理中,取得一定效果,现报道如下。

1 研究对象

选取2019 年6 月—2020 年2 月在我院分娩,且符合纳入、排除标准的初产妇。 产妇纳入标准:初次妊娠;分娩后新生儿即刻转入新生儿科处于母婴分离状态;自愿签署知情同意书,能参与完成健康管理全过程;既往无精神心理障碍,能正常沟通交流。排除标准

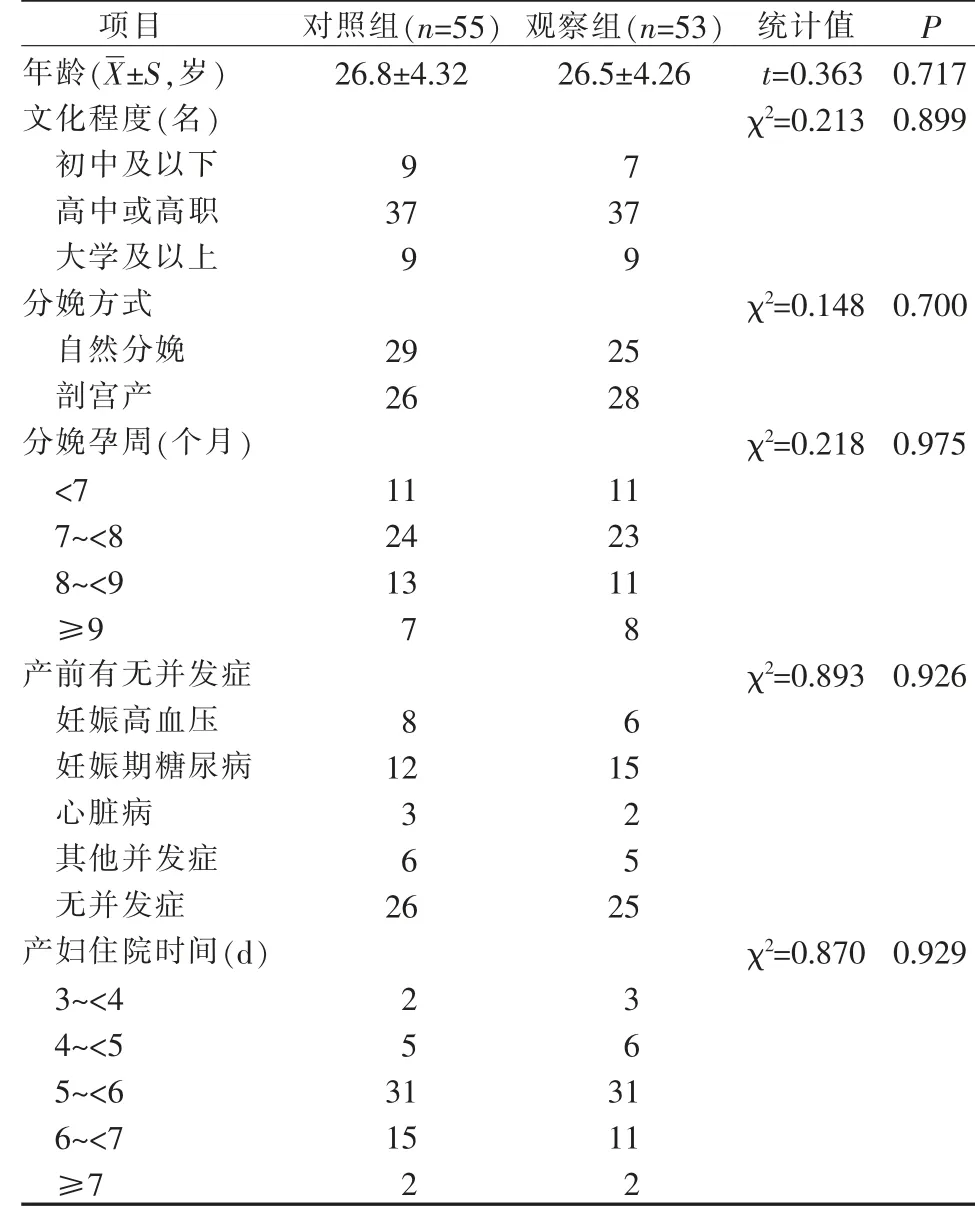

:因各种原因不能配合完成研究;拒绝参加研究;存在精神疾病;伴有重要器官疾病者;因新生儿病情危重放弃治疗或转院。 最终纳入初产妇108 名, 将产妇按母婴分离先后时间编号,采用随机数字表法分为对照组55 例和观察组53例。 2 组产妇在年龄、文化程度、分娩方式、分娩孕周、产妇住院时间等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具体见表1。 该研究通过我院伦理委员会批准(2019-025)。

2 研究方法

2.1 组建研究团队 团队成员均来自我院产科临床一线,临床经验丰富,能有效应对产妇遇到的常见问题和疑难困惑,2 组产妇健康管理工作均由同一研究团队执行并监督完成。 团队成员包括专家小组(2 名)、督导小组(2 名)、执行小组(7 名)。 专家小组由1 名产科主任和1 名产科护士长担任, 均具备产科20 年以上的临床经验, 熟悉产科整体工作流程、产科疾病的诊疗和护理,参与指导产科各项科研工作和培训工作,主要负责研究方案制定,包括设计流程、宣传资料和宣传视频内容的敲定等顶层设计。督导小组由2 名主管护师担任,本科学历,产科病房工作年限>10 年, 熟练掌握各种新生儿护理操作和母婴护理操作技能,主要负责全程训练的监管和质量控制,以及时间安排、人员培训等。执行小组则由6 名护师(1 名研究生、5 名本科生),1 名营养师(本科学历)构成,都拥有5 年以上的产科工作经验,负责收集产妇及家属的意见反馈,及时整理同时向上级汇报。 小组成员都接受过系统、专业培训,熟悉高智能婴儿互动照料模拟人操作的流程、要点及注意事项。

2.2 对照组 给予常规产后护理干预。 (1)母乳喂养教育:为促进产妇泌乳,医护人员指导产妇或家属在产后1 h 徒手挤奶和夜间挤奶至少1 次

。 具体操作手法:拇指、食指放于乳晕上下,用指腹力量向胸壁规律地挤压、放松,反复多次,期间注意调整手指位置,双乳各挤奶15 min/次,挤奶频率3 h 1 次

。教会孕妇及家属电动吸奶器的使用方法、 流程及清洁处理事项,发放刺激时间表,定时进行乳房泌乳刺激

。 (2)产后饮食指导:产妇一旦回归病房,责任护士应及时开展产后饮食指导, 发放催乳饮食指南及月子餐食谱。 针对个别有饮食偏好、风俗习惯的产妇,营养师采取一对一饮食指导,确保营养供给。 (3)新生儿护理知识宣教:责任护士向每个新生儿家庭讲解、示教并发放新生儿护理知识图谱和操作视频, 疑问之处护理人员及时给予解答。每周三下午15:00—16:00在宣教室开展母婴护理相关知识及技能培训。(4)定期随访教育:产妇出院返家后,执行小组护士通过微信平台定期向新生儿家庭推送各种母婴照护知识和技能,每天下午16:00—16:30,专家在线答疑。 (5)产后专科心理护理: 初产妇早期容易出现母亲角色适应能力不良,焦虑、紧张、抑郁等产后负性情绪。因此,责任护士应及时评估产妇心理状况,从产妇心理需求出发, 采取人文关怀模式对产妇进行针对性的心理辅导,协同产妇家属密切观察产妇情绪变化,耐心倾听,及时沟通,加强产妇心理疏导,并提倡同伴支持,以此缓解产妇不良情绪。

2.3 观察组 观察组在对照组常规产后护理干预基础上采取高智能婴儿互动照料模拟人训练, 培训内容包括母亲角色的培养, 以高智能婴儿互动照料模拟人为对象培训各项新生儿护理常规及产妇护理常规等。 培训时间为每天下午15:30—17:00,培训时间1 周。

2.3.1 母亲角色的培养 首先,责任护士将高智能婴儿互动照料模拟人进行清洁、消毒处理后抱至产妇床旁,指导产妇环抱模拟人宝宝观看母乳喂养、新生儿拍嗝法、新生儿呛奶处理等视频,一边观看一边轻抚怀中模拟人宝宝,当抚摸宝宝头部他会随即发出“呀呀声”,抚摸宝宝背部会发出笑声,将奶瓶接近嘴部时会发出吃奶声,这些超强仿真体验,使产妇逐步建立起与模拟人宝宝的情感纽带。 接着,鼓励产妇将对新生儿的情感暂时寄托于模拟人宝宝,依托与模拟人宝宝的交流形式,设置为宝宝写信、给宝宝讲故事、给宝宝寄语等环节,逐步建立和培养母亲的角色意识。 次日询问产妇对模拟人宝宝的接受度和感受,观察产妇的情绪变化,以便更好地调整优化训练方案。

遥感影像作为地球表面的“实时照片”,是对地表真实情况的再现。整个研究的监测时段为1999年~2014年,时间跨度15年,对于历史地表情况的再现与还原,遥感影像提供了最佳选择。此外,研究中还使用了1∶10 000 和1∶50 000基础地理信息数据、2000年12.5 m 格网和2013年5 m格网的DEM数据,大理市第一次全国地理国情普查成果数据、第二次全国土地调查数据(表1、表2)。

2.3.3 临床情境模拟训练 为加强初产妇在面对新生儿回归后可能出现的突发状况,专家组结合高智能婴儿互动照料模拟人自身设定的6 种不同场景,模拟出真实临床情境,进行仿真训练。如,执行小组护士将宝宝提前设置为哭闹模式,调暗灯光,营造氛围,接着邀请产妇及家属仔细判断宝宝哭闹的原因,并给予正确的护理方法,护理操作包括:喂奶、换尿布、敷冰袋、轻轻安慰宝宝。 督导小组成员则观察、记录操作中的不足及失误,操作结束后进行及时的反馈、补充。

综上所述,项目区需要计算三种终端水价:桃花山镇农民用水者协会提水灌溉终端水价、桃花山镇农民用水者协会自流灌溉终端水价、调关镇农民用水者协会与东升镇农民用水者协会提水灌溉终端水价。

3.2 2 组母婴分离产妇的产后抑郁评分的比较 产妇产后抑郁总分及3 个分量表评分均低于对照组(P<0.05),见表3。

2.3.4 团体巩固训练 提前布置好温馨、 舒适的产科健康宣教室,播放录制好的宝宝现况视频。将病区内母婴分离的产妇集中培训, 抽取前期培训项目进行考核,达到“以赛促学”的目的。 以“如何应对新生儿呛奶处理? ”为例,护士先引导产妇对模拟人宝宝进行喂奶操作,2 min 后模拟人宝宝设置模式会出现颜面及口唇发绀,口鼻处有分泌物,督导小组护士根据产妇应对措施进行评分。 具体实施方法,(1)立标:评选出技能操作、应对能力最佳的产妇作为“标杆”,并邀请她以模拟人宝宝为对象进行示范,叙述操作要点、难点;(2)对标:每位产妇分析自身差距及不足,期间可寻求护理人员帮助,探索“达标”途径;(3)达标:产妇以模拟人宝宝为实施操作对象,护士一对一全程指导,并对操作流程全程录像,及时回放使产妇精准对标,反复练习,逐步达标。 (4)创标:定期开展技能比赛,每次赛后进行小结、评价,激励新妈妈们相互学习、相互督促、相互支持、共同成长,以此渡过母婴分离的失落期。

2.4.2 爱丁堡产后抑郁量表(Edinburgh Postpartum Depression Scale,EPDS) 该量表由Cox 等

1987 年编制,用于评估产妇产后抑郁状况。本研究采用郭秀静等

修订的中文版本,更利于我国产妇产后抑郁的筛查和评估, 经检测其Cronbach α 系数为0.76,内容效度为0.93。 修订版的爱丁堡产后抑郁量表包含3 个维度,10 个条目,每个条目有4 个选项,分别为从未、偶尔、经常、总是,分别赋值0~3 分。 其中条目1、2、4 为正向计分,其余7 个条目为反向计分,10个条目分值相加即为总分,总分0~30 分。得分越高,表示产妇的抑郁程度越严重。 根据Petrozzi 对EPDS因子分析的结果,该量表可分为3 个独立的结构:情感缺失分量表(第1—第2 条目)、焦虑分量表(第3—第6 条目)、抑郁分量表(第7—第10 条目)

。

研究表明,当学生处于不被延误刺激而产生的不被影响的情境中时,对成功的期望更强烈,但是当学生的情绪是不稳定且反复的这种情况,在面临一个行为、任务、活动时自我效能会受到影响。大学生就业焦虑这种情况就是一种不稳定的复杂的情绪体会,会伴随毕业时间的临近而越来越严重,也会伴随成功就业而消失。所以,在面临毕业就业问题时,大学生要学会控制自己的情绪,对就业形势全面看待,不要以为盲目乐观或过于自卑,再就业选择上作出错误的决定。要学会自我调节,通过各大招聘网站了解就业信息,借助老师和已就业学长学姐对职场的感知帮助自己判断,并为自己制作一个符合自身能力以及未来期望的职业规划方案。

2.3.2 新生儿日常护理技能训练 护理人员以高智能婴儿互动照料模拟人为对象, 设置模拟真实状态下婴儿的不同模式,如过饱、饥饿、尿湿等状态的表现特征, 在此基础上展示新生儿日常护理所需的各种技能和技巧,突出讲解每项操作的要领。如将模拟人宝宝调整为“饥饿模式”,则指导产妇及时喂奶,若是宝宝没吃饱便移走奶瓶,宝宝会哭闹不止,直至吃饱状态,这些生动逼真的场景,提高了初产妇的体验感和参与感。

2.4 观察指标 分别于干预前和干预1 周末对母亲角色适应情况、 产后抑郁情况及对新生儿护理技巧3 个方面进行效果评价。

2.4.3 新生儿护理操作技能考核评分 采取我院自制的《新生儿护理操作技能考核评分表》进行效果评价,该量表通过专家咨询法,经过3 轮专家咨询,最终确定考核项目和考核标准。 考核项目包括新生儿抚触、新生儿穿脱衣服法、沐浴法、母乳喂养、脐部护理、臀部护理、新生儿包布法、更换尿不湿法共8 项。考核内容包括操作前准备、实施流程、操作手法、健康宣教及注意事项。采取1~5 分,5 级评分法,总分40 分。得分越高,说明产妇对新生儿护理技能掌握越好。

3 结果

3.1 2 组母婴分离产妇母亲角色适应能力得分的比较 结果显示, 在干预前2 组产妇母亲角色适应能力得分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预1 周末观察组产妇母亲角色适应能力在角色认同、 照顾行为、亲子依附3 个维度及总体得分均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表2。

众所周知,干燥过程的水分传递由内部扩散和表面汽化控制[5,7]。而通常起主导作用的是内部扩散控制[5],同时也是许多食品干燥过程中的限速因素。虽然表面汽化控制对汽液界面的水传递影响较小,但超声波预处理也可使其显著增强[5]。因此,超声预处理可以通过改善茎瘤芥干燥过程的内部水分传递来强化脱水。试验首先探究了热风干燥对茎瘤芥脱水的影响,然后研究了超声预处理对茎瘤芥热风脱水过程的影响及机理。

2.4.1 母亲角色适应量表 参考2019 年刘辰等

设计的“初产妇母亲角色适应能力调查问卷”评估产妇对母亲角色的适应能力,该问卷包括3 个维度(角色认同、照顾行为、亲子依附)、16 个条目,每个条目1~5 分,分值越高表示母亲角色的适应能力越强。经检测该量表及各维度Cronbach α 为0.845~0.926。

谷祺教授曾于1983年作为财政部审计教育培训考察团成员赴澳大利亚考察高校会计审计教学情况。此后,谷祺教授先后在《财经问题研究》《辽宁会计》发表了《澳大利亚高等院校的会计和审计教学》和《澳大利亚的三大会计组织》两篇介绍性文章,加深了国内同行对澳大利亚会计审计教学等情况的了解。

设计意图 因为是复习课,学生已掌握“直线和圆的方程”相关知识和方法,课前布置学生推荐好题,旨在提高学生数学学习的积极性和主动性,提高学习兴趣,也能更快地培养学生归纳、分析、解决数学问题的能力.让学生展示自己的好题并说出推荐理由,让其主人翁意识进一步增强,既能培养学生的语言表达能力、逻辑思维能力及其创造力、判断力,还能全面提升学生的数学素养,让学生真正成为课堂的主人,凸显思维教学的深层次.

3.3 干预1 周末2 组母婴分离产妇的新生儿护理操作技能考核评分的比较 在新生儿护理操作技能考核中,观察组新生儿抚触、新生儿穿脱衣服法、母乳喂养、臀部护理、新生儿包布法、更换尿不湿法得分优于对照组(P<0.05),见表4。

4 讨论

4.1 高智能婴儿互动照料模拟人训练活动可提高母婴分离产妇的母亲角色适应能力 母婴分离的产妇,由于新生儿不在身边,产妇无法体会初为人母的喜悦,更无法体会母婴互动过程的满足感与存在感,因此, 母亲角色在母婴分离产妇心中未得到完全认可。 研究表明,当新生儿从新生儿科回归家庭后,这类产妇难以适应母亲角色的转变, 明显表现为对新生儿照顾能力不足,母婴之间的亲子依附感较差,母婴之间互动减少

。 初产妇母亲角色的培养对于新角色的胜任及今后母子情感的建立至关重要,因此,本研究借助高智能婴儿互动照料模拟人训练,协助母婴分离产妇尽快适应母亲角色。 表2 结果显示,干预1 周末观察组产妇在角色认同、照顾行为、亲子依附3 个方面均优于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05),表明通过开展高智能婴儿互动照料模拟人训练活动, 可以提高母婴分离产妇的母亲角色适应能力。 本研究中高智能模拟宝宝能不定时地表现出吵闹、哭叫等各种不安情绪,需要产妇及时给予恰当的护理措施安抚宝宝。例如,产妇轻轻抚摸婴儿头部或背部, 哭声会逐渐减少, 直至闭上眼甜甜睡着;若是给模拟人宝宝喂奶过饱时,宝宝会发出声音示意,当产妇拍打或抚摸其背部时,宝宝还会发出打嗝声。产妇与模拟人宝宝共同参与的互动,能成功激发产妇的母亲角色,使产妇尽快建立角色认同感,促进其母亲角色适应进程

。 通过模拟人宝宝连续几天的陪伴,产妇不仅学会了各种新生儿护理技巧,还体现了作为母亲的价值和意义。 在本研究实施高智能婴儿互动照料模拟人训练活动后发现, 当新生儿回到初产妇身边时, 产妇已掌握新生儿相关护理技巧, 能成功应对婴儿日常护理所需的各种技能和技巧,轻松适应母亲角色。

4.2 高智能婴儿互动照料模拟人训练活动可降低母婴分离产妇的产后抑郁状况 既往研究发现

,多数母婴分离产妇因担心新生儿健康状况、 喂养状况,难以适应母亲角色的转变,心理的空虚和不适无处宣泄,容易出现焦虑、抑郁等不良情绪。 本研究结果显示, 产妇产后抑郁总分及3 个分量表评分均低于对照组(P<0.05)。 究其原因,首先,在母婴分离期间,高智能婴儿能暂代新生儿陪伴产妇,使产妇精神和情感方面有了寄托。其次,模拟人设有新生儿不同情况下需要护理和照料的程序, 整套程序可以持续48 h,在此期间会有25~27 次照料程序不定时发生,每次持续5~30 min,照料孩子的时间加起来共7 h。这完全真实再现了新生儿作息时间及生活状态,督促产妇及时评估“宝宝”不同状况,并给予相应照护,充实了母婴分离产妇产后生活和心理的空虚, 同时除照料时间以外,产妇也能得到充足睡眠和休息,避免因休息时间不足,导致的紧张、焦虑。最后,高智能婴儿模拟人团体训练活动给母婴分离产妇们搭建了一个沟通交流的平台,因为具有同样经历,产妇们往往更易相互理解,在相互沟通倾诉中,不仅获得了同伴之间的情感支持,还能释放负性情绪,从而真正降低产妇的抑郁程度。

4.3 高智能婴儿互动照料模拟人训练活动可提高母婴分离产妇的新生儿护理技能 由于母婴分离,新生儿护理知识和技能缺少操作对象, 不仅导致初产妇无法针对性训练, 也使护理人员进行健康宣教时省略或减少了新生儿护理内容, 所以当宝宝突然回到产妇身旁, 产妇和家属往往会出现手足无措的现象

。 本研究结果显示,参加了高智能婴儿互动照料模拟人训练活动的产妇,通过系统性、专业化训练后,在新生儿护理操作技能考核中,观察组新生儿抚触、新生儿穿脱衣服法、母乳喂养、臀部护理、新生儿包布法、更换尿不湿法得分优于对照组(P<0.05)。本研究采取高智能婴儿互动照料模拟人训练活动,通过创设临床真实情境, 配合模拟人自身设定的不同模式,如过饱、饥饿、发热、尿湿等,模拟出真实状态下婴儿的表现特征, 带给产妇及家属强烈的代入感与参与感;而通过视频学习、分解要点、示范操作、“一对一”辅导、团体训练、技能竞赛等训练环节,环环相扣,步步探究,使产妇逐步巩固和强化新生儿护理技能;同时,护理人员对产妇护理技能操作准确性的评价及反馈, 也可促进产妇新生儿护理能力的提升

。 然而,本项研究受模拟人仿真材料及模拟系统的限制,未能实施真实场景下的沐浴演练。 再者,模拟人训练项目中未涉及新生儿脐部护理, 且模拟人脐部均显示正常状态,缺乏脐部异常(红肿、渗出物、异味等)表现,因此,在实施此项技能培训时,护理人员多倾向于知识宣教, 缺乏对脐部异常的评估及脐部消毒方法的实践教学。 提示在今后的模拟人训练活动中,应采取多元化教学方法,提升对新生儿沐浴法和脐部护理的理实结合。

4.4 本研究的局限 本研究涉及的研究对象、样本来源较单一, 均来自于我市唯一一家妇产科中心医院并处于母婴分离状态的初产妇, 由于样本的特殊性,收集样本数量有限,仅能代表部分地区、部分母婴分离初产妇的现状。 高智能婴儿互动照料模拟人训练活动干预时间较短,干预内容较局限,今后还需扩大样本量及样本来源,并进行远期疗效随访,以期获得更完整的调查数据和意见反馈, 进而优化和提升高智能婴儿互动照料模拟人训练活动。

[1] 沈莉.早期乳房护理干预对母婴分离产妇泌乳的影响[J].中国医药指南,2019,17(10):225. DOI:10.15912/j.cnki.gocm.

2019.10.171.

[2] 刘建鹏,张宇翔,陈佳欣,等.母婴分离影响母亲心理健康状况的研究简述[J].中国妇幼健康研究,2016,27(5):665-667.DOI:10.3969/j.issn.1673-5293.2016.05.039.

[3] 王建杰,魏良,龚渝顺,等.高级智能模拟人在生物医学传感器课程综合实验教学中的应用[J].医疗卫生装备,2019,40(9):89-92. DOI:10.19745/j.1003-8868.2019231.

[4] 张念,毛靖,张泽宇.高端模拟人用于护理实践教学的研究进展[J].循证护理,2019,5(3):227-230. DOI:10.12102/j.issn.2095-8668.2019.03.006.

[5] 韩彤妍,汤亚南,张祺,等.模拟教学在住院医师新生儿复苏培训中的应用[J].中华医学教育探索杂志,2014,13(3):309-312. DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-1485.2014.03.028.

[6] 王佳,宋青,李雪兰.SimMom 及Newbaby 在临床实践教学中的应用效果研究[J].中国高等医学教育,2018(11):14-15.DOI:10.3969/j.issn.1002-1701.2018.11.007.

[7] 杨丽霞,王晓阳,罗茵,等.六步法乳房按摩促进母婴分离产妇泌乳Ⅱ期启动的效果观察[J].解放军护理杂志,2020,37(2):36-39. DOI:10.3969/j.issn.1008-9993.2020.02.011.

[8] 邓永芳,贺芳,符白玲,等.促进母婴分离产妇母乳采集的循证实践[J].中华护理杂志,2020,55(1):22-27. DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2020.01.003.

[9] 杨冬云,裴大军,胡慧红,等.分阶段联合吸奶法对母婴分离产妇泌乳的影响[J].护理学杂志,2016,31(16):27-29. DOI:10.3870/j.issn.1001-4152.2016.16.027.

[10] 周燕莉,欧有良,肖春芳,等.电动吸乳器用于预防母婴分离产妇Ⅱ期泌乳延迟的效果观察[J].护理学报,2013,20(15):48-50. DOI:10.3969/j.issn.1008-9969.2013.15.018.

[11] 刘辰,毕慧亚,堵敏芳,等.基于行为阶段转变理论模型的护理干预对初产妇母亲角色适应能力与母乳喂养效能的影响[J].护理实践与研究,2019,16(20):102-104. DOI:10.3969/j.issn.1672-9676.2019.20.041.

[12] Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of Postnatal Depression.Development of the 10-Item Edinburgh Postnatal Depression Scale[J]. Br J Psychiatry, 1987(150):782-786. DOI:10.1192/bjp.150.6.782.

[13] 郭秀静,王玉琼,陈静.爱丁堡产后抑郁量表在成都地区产妇中应用的效能研究[J].中国实用护理杂志,2009,25(1):4-6. DOI:10.3760/cma.j.issn.1672-7088.2009.01.002.

[14] Petrozzi A, Gagliardi L. Anxious and Depressive Components of Edinburgh Postnatal Depression Scale in Maternal Postpartum Psychological Problems[J].J Perinat Med,2013,41(4):343-348. DOI:10.1515/jpm-2012-0258.

[15] 魏小宁,魏荣.基于Roy 适应模式的护理干预对初产妇母亲角色适应及心理状态的影响[J].临床医学研究与实践,2020, 5(18):163-165.DOI:10.19347/j.cnki.2096-1413.2020 18065.

[16] Aydon L,Hauck Y,Murdoch J,et al. Transition from Hospital to Home: Parents’ Perception of Their Preparation and Readiness for Discharge with Their Preterm Infant[J].J Clin Nurs, 2018,27(1-2):269-277.DOI:10.1111/jocn.13883.

[17] 金玉梅,徐敏娟,顾薇薇,等.极低出生体重儿出院前母亲共同参与护理的体验[J].护理学杂志,2017,32(9):8-11. DOI:10.3870/j.issn.1001-4152.2017.09.008.

[18] Roque ATF, Lasiuk GC, Radünz V, et al. Scoping Review of the Mental Health of Parents of Infants in the NICU [J].J Obstet Gynecol Neonatal Nurs,2017, 46(4):576-587.DOI:10.1016/j.jogn. 2017.02.005.

[19] Howe TH, Sheu CF, Wang TN, et al. Parenting Stress in Families with Very Low Birth Weight Preterm Infants in Early Infancy[J]. Res Dev Disabil,2014, 35(7):1748-1756.DOI:10.1016/j.ridd. 2014.02.015.

[20] 栾丹丹,于秀荣,刘永云.新生儿重症监护病房住院早产儿母亲产后抑郁与早期泌乳量的相关性[J].中国心理卫生杂志,2018,32(8):625-629. DOI:10.3969/j.issn.1000-6729.2018.08.001.

[21] 王慧华.不同健康教育模式对初产妇自我效能及新生儿护理能力的影响[D].南昌:南昌大学,2020.

[22] 吴莹,王丹.家属参与孕期训练对初产妇心理状况及新生儿护理能力的影响[J].临床医学研究与实践, 2019,4(6):160-162. DOI:10.19347/j.cnki.2096-1413.201906066.