龙门帝王影

司卫平

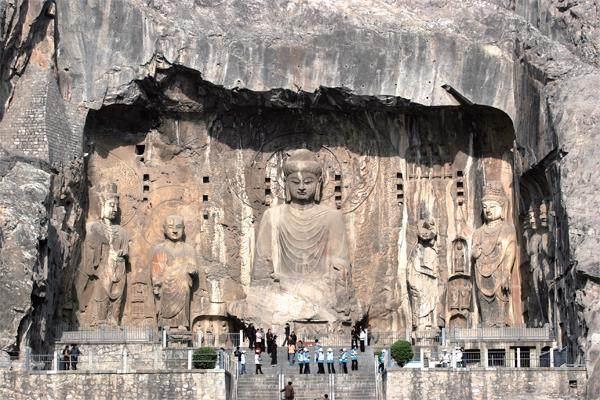

奉先寺卢舍那大佛 ( 张晓理/ 摄)

“洛都四郊,山水之胜,龙门首焉。”唐代诗人白居易对洛阳龙门的评价,至今广为传颂。

龙门对于现在的洛阳来说,是城市名片上的重磅头衔,《世界文化遗产名录》就有“龙门”的名字。十三朝帝都有很多辉煌的东西留下来,但其中最让人惊叹、最引人深思、最令人难忘的,还数龙门。

事实上,作为闻名天下的风景名胜,龙门背后有多位帝王的身影,伴随着龙门千古流传。

龙门位于河南省洛阳市区南约2公里处,古称“伊阙”。

《水经注》载曰:“昔大禹疏龙门以通水,两山相对,望之若阙,伊水历其间,故谓之伊阙。”相传,大禹为了疏通伊水,拔出腰间的斧头用力一劈,原本一体的龙门山就被劈开成了两半,形成了“伊阙”。

伊阙地势险要,自古乃兵家必争之地,曾发生过著名的“伊阙之战”。

卢舍那像龛是唐高宗及武则天亲自经营的皇家开龛造像工程,工程设计和施工是由高宗亲自任命制定。为此,武则天曾经于咸亨三年捐出“脂粉钱二万贯”。

周赧王二十二年(前293年),秦国为打开东进中原通道,由大将白起率秦军在伊阙各个歼灭韩国、魏国、东周联军,史称伊阙之战。

此战中,秦将白起针对韩、魏两军互相观望不愿当先出击的弱点,以少量兵力钳制联军的主力韩军,以主力猛攻较弱的魏军。魏军无备,仓促应战,迅即惨败。韩军被慑且翼侧暴露,遭秦军夹击,溃败而逃。白起乘胜挥师追击,全歼韩魏联军24万人,攻占伊阙,夺取魏城数座及韩国安邑以东大部分地区。魏、韩两国割地求和。

伊阙之战后,韩国精锐损失殆尽,韩、魏两国门户大开,秦国从此以不可抗御之势向中原扩展。

把伊阙改为“龙门”的,是隋炀帝杨广。

公元605年,杨广登基。《元和郡县图志》载,杨广带着群臣,登上邙山之巅,眺望伊阙之塞,大发感慨:“此非龙门耶?自古何因不建都于此?”很多大臣面面相觑,有一个名叫苏威的大臣站了出来,说:“自古非不知,以俟陛下。”隋炀帝龙颜大悦,顺势和大臣们商议起了建都洛阳的事。建好的都城正门就对着伊阙,加上皇帝一向喜欢自称真龙天子,之后伊阙便改称龙门了。

龙门石窟景区位于伊河两岸,由西山石窟、东山石窟、香山寺和白园四个景点组成,与莫高窟、云冈石窟、麦积山石窟并称中国四大石窟。

龙门石窟造像多为皇家贵族所建,是世界上绝无仅有的皇家石窟。

龙门石窟始凿于北魏孝文帝年间,盛于唐,终于清,历经北魏、东魏、西魏、北齐、隋、唐、五代、宋、明、清等10多个朝代,陆续营造长达1400余年,是世界上营造时间最长的石窟。

北魏孝文帝太和十八年(494年)迁都洛阳,孝文帝开始在龙门为其祖母冯太后开窟造像祈福做功德,王公大臣、贵族、官僚、武官将领相继在窟内造像,这就形成了古阳洞内最早的一批造像,从而开始了皇家营造龙门的第一斧,揭开了创建龙门石窟的序幕。

随后,孝文帝之子宣武帝元恪为了铭记父亲的丰功伟绩,开凿两座大型石窟(宾阳中洞、宾阳南洞),以佛教的方式追记孝文帝和文昭皇后。

密布于伊水东、西两岸的悬崖峭壁之上的龙门石窟,南北长1000多米,现存石窟1300多个,佛洞、佛龛2300多个,佛塔50座,佛像11万多尊。最大的佛像17.14米,最小的仅2厘米。另有历代造像题记和碑刻3600多品。

賓阳洞,由宾阳中洞、宾阳北洞、宾阳南洞三个洞窟组成。宾阳洞始凿于北魏景明元年(公元500 年),是北魏宣武帝为孝文帝、文昭皇后主持开凿的皇家第一窟,用以铭记孝文帝迁都洛阳和进行汉化改革的历史功绩,也是我国正史中唯一有确切记载的石窟。

在龙门石窟北魏皇家洞窟宾阳中洞内,原刻着北魏时期的艺术珍品《帝后礼佛图》,这是《魏孝文帝礼佛图》和《文昭皇后礼佛图》两幅浮雕的合称,分别刻画了北魏孝文帝和文昭皇后带领侍从列队礼佛的场景。新中国成立前,两幅浮雕被盗。如今,《魏孝文帝礼佛图》藏于纽约大都会艺术博物馆,《文昭皇后礼佛图》藏于美国纳尔逊·阿特金斯艺术博物馆,而宾阳中洞的墙壁上则留下了无法弥合的斑驳凿痕。

古阳洞是北魏孝文帝为祖母冯太后营建的功德窟,是龙门石窟开凿最早、内容最为丰富的洞窟。古阳洞里众多佛龛造像,而这些佛龛造像也多有题记。不但记录了造像者的姓名,还记述有造像的缘由和时间,成为研究北魏书法和雕刻艺术的珍贵资料。书法艺术的传世之作“龙门二十品”,大部分集中在这里。

“龙门二十品”是北魏时期书法艺术的精华,它所展现的是汉代隶书和晋代隶书发展演化的精髓,是“魏碑”体的代表,字体端正大方,刚健质朴,既有隶书格调,又有楷书神韵,在中国书法艺术发展中有着极高的地位,历来为后世所推崇。

清末八国联军侵华,慈禧太后西逃。合约签订后回京,途经洛阳参观了古阳洞,下令整修洞中的一尊佛像,把主佛释迦牟尼整修成老君像,洞改名“老君洞”。

龙门石窟的奉先寺,是规模最为宏大的一个窟。供奉其间那尊巨大的精美绝伦的卢舍那佛雕像,是我国雕刻艺术的典范之作。

卢舍那佛像总高17.14米,头高4米,耳长1.9米,丰颐秀目,嘴角微翘,呈微笑状,下颚微收,头部稍低,略作俯视,既有含蓄沉静之庄重,也有羞敛屏气之柔媚,还有超凡脱俗之素雅,更有慈眉善目之宽仁。宛然一位睿智而安详的母性形象,令人正心理念,敬而不惧。

清乾隆十五年(公元1750年)九月,高宗弘历到中岳封禅,至洛阳巡游龙门香山寺,感怀赋诗《香山寺二首》,称颂香山寺“龙门凡十寺,第一数香山”。

有人评论说,匠人在塑造这尊佛像时,把高尚的情操、丰富的感情、开阔的胸怀和典雅的外貌完美地结合在一起,使她具有巨大的艺术感染力。

卢舍那像龛是唐高宗及武则天亲自经营的皇家开龛造像工程,工程设计和施工是由高宗亲自任命制定。为此,武则天曾经于咸亨三年捐出“脂粉钱二万贯”。

由于卢舍那像是武则天捐资所建,并亲率众臣为之“开光”,这尊罕见的女身佛像很容易就让人联想到是武则天的化身,因此洛阳当地人称卢舍那像为“武则天像”。

武则天当了女皇帝后造字自称“武曌”,取日月当空之意。而梵文的“卢舍那”是光明普照和光辉遍地之意。两者之间的关联,自然令人只可意会不可言传。

不过,这样的说法也难免让人心生怀疑。佛是男身,武则天岂能用两万贯脂粉钱就使之变性为女身?

公元690年,武则天借佛僧法明之口,广造舆论“武后为弥勒佛转生,当代唐为天子”,并一手导演了以睿宗李旦为首,由数万臣工上表劝进请改国号之举。武则天在“上尊天示”“顺从众议”的“万岁”声中,水到渠成,登临大宝。改国号为“周”,自号“圣神皇帝”。

龙门西山石窟全景( 张晓理/摄)

从后来的历史来看,更多人选择相信:那尊高大的卢舍那像确实有武则天的影子,表现着武则天的张扬,也是她对称帝掌权的一种昭示。

如今,即使我们不去争论武则天的得失,不去理会她修像的意图,仅仅走近卢舍那像,亦能感受到其美轮美奂的艺术魅力:一位俏丽端庄、典雅雍容、含蓄娇媚的女子,安详地沐浴在太阳的万丈光芒里,她那明净宽阔的额,她那含羞微低的目,她那含而不露的笑,給人母性的大美,给人旭日的温暖。

香山寺乃龙门十寺之首,位于龙门东山(又称香山)上,与龙门西山诸多石窟隔河相望。

香山寺的建置时间在公元690—700年之间。武则天称帝时常亲驾游幸,于香山寺中石楼坐朝,留下了“香山赋诗夺锦袍”的佳话。

唐代诗人白居易曾捐资六七十万贯,重修香山寺,并撰《修香山寺记》,寺名大振。这篇文章开篇第一句即是对香山寺的推崇:“洛都四郊,山水之胜,龙门首焉。龙门十寺,观游之胜,香山首焉。”此外,白居易还搜集了5000多卷佛经藏入寺中。白居易自号“香山居士”,与如满和尚等人结成“香山九老会”,吟咏于该寺堂上林下。会昌六年(公元846年)白居易去世,遗命葬于香山寺如满大师塔侧。

清乾隆十五年(公元1750年)九月,高宗弘历到中岳封禅,至洛阳巡游龙门香山寺,感怀赋诗《香山寺二首》,称颂香山寺“龙门凡十寺,第一数香山”。

之后,这两首诗被镌刻在香山寺石碑上,当地在香山寺内东南侧建筑一碑亭,名为“御碑亭”。