基于“在地性”的乡村风貌设计策略研究

——以上海市青浦区徐练村为例

周龙娟

(上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司,上海 200040)

近些年乡村在环境整治上取得了显著成效,但仍存在特色难以彰显、村民归属感低、风貌建设水平参差不齐等问题。一个乡村的风貌是由在地的“物”“事”“人”共同构成,基于“在地性”的乡村风貌设计可以更好地彰显地域特色和满足村民需求,构建地方认同和达到情感共鸣。以上海市青浦区徐练村为例,提出“在地性”乡村风貌设计的三大策略:(1)通过保护生态本底、顺应自然肌理、体现美学价值进行在地环境修复;(2)通过物化文化要素、再现文脉情景、使用乡土材料进行在地文化重塑;(3)通过完善基础设施、营造公共空间、引导村民参与进行在地人本关怀。

在地性;乡村风貌;文化重塑;人本关怀;徐练村

为贯彻国家乡村振兴战略,上海市于2018年启动了乡村振兴示范村建设,截至2021年9月,共完成了三批示范村的建设,为避免千村一面、文化缺失、流于表面、城市化设计痕迹严重等问题,塑造高品质的乡村风貌是示范村建设中的重要议题。上海市规划和自然资源局于2020年出台了《上海市村庄设计导则(2020)》[1],旨在打造富有江南文化意境的田园乡村风貌,导则中提出了“传承乡村美学,展现乡土味道;尊重地域特色,鼓励就地取材;控制造价成本,避免奢侈浪费”的风貌设计指导原则。业内也越来越关注乡村建设中如何反映当地特色的问题,“在地”成为了近几年业内讨论的高频词汇,包括“在地性”“在地化”“在地文化”“在地设计”等,然而相关研究文章较少。文章系统地分析基于“在地性”的乡村风貌设计策略,并通过上海市青浦区徐练村的风貌设计实践加以说明,为相关乡村风貌设计提供参考。

1 “在地性”乡村风貌设计内涵及研究进展

1.1 乡村风貌

乡村是村民在原有自然环境基础上,为了生活而自主塑造形成的产物,经过岁月积淀,形成了特定的村落环境及历史文化,体现了“物·事·人”的协同关系。乡村风貌则是这种特定的村落环境及历史文化的外在物质表现及内涵精神体现,其中“风”为内涵,“貌”为外显[2]。受地理、气候、历史等因素的影响,不同的乡村具有不同的风貌特色。高品质的乡村风貌建设不仅在于乡村物质空间环境品质的提升,更在于乡村特色的营造,历史文脉的延续,村民需求的满足,地方认同感的重构。

1.2 “在地性”乡村风貌设计

“在地性”乡村风貌设计要素可以分为在地的“物”“事”“人”。在地的“物”指乡村客观存在的环境肌理,如道路、林地、水系、房屋等;在地的“事”指乡村的文化,是乡村在发展进程中发生的事件,如风俗习俗、历史故事等;在地的“人”指如今或即将生活在本村的村民。

在全球化背景下,城市发展在形态上、制度上等都日趋雷同,乡村在地域文化传承中起着不可或缺的作用。要留住乡村,不仅仅要留住乡村的文化,也要留住乡村的人。“在地性”乡村风貌设计强调对在地的“物”“事”“人”进行挖掘与分析,从环境、文化及村民生活本质出发,营造特色且舒适的乡村人居环境,有助于村民对乡村认同感及归属感的重塑,让乡村更好地发挥其价值。

1.3 研究进展

对“在地性”设计的研究可以追溯到国外的“地域主义”(Regionalism)。“地域主义”是由美国建筑理论家路易斯·芒福德(Louis Monford)于1924年提出反对全球化、普遍化的现代主义建筑,认为建筑设计应基于对场地的深刻认知[3]。1981年,美国建筑师丽安·勒法维(Liane Lefaivre)和亚历山大·童里斯(Alexander Tzonis)提出“批判地域主义”(Critical Regionalism),对现代主义建筑“国际式”通用的功能主义以及传统地域主义的局限与保守进行了批判,认为建筑设计中更应强调人的认同感和归属感以及人与环境的融合[4]。

国内对“在地性”设计的探索兴起于20世纪90年代的台湾建筑领域,如谢英俊、黄声远等建筑师,通过实证研究推动了在地设计的蓬勃发展[5]。黄声远认为“在地性”建筑设计应考虑地方气候、传统文化等“地域”条件;关注场地特质以及当下的人文、社会等“地点”条件;并强调建筑师在设计和建造中的“到场”[6]。“在地”概念被引入大陆后,内地学者也纷纷探究起乡村设计与“在地”的结合。如鲁强认为“在地性”乡村建筑设计需要应答地理环境、呈现社会现实、关怀本体需求、关联文化语境[7]。李勤等认为应从场地环境营造、建筑空间融入、人文精神烘托三个方面进行“在地性”乡村度假村风貌设计[8]。

然而目前的乡村“在地性”设计策略研究多为针对乡村建筑领域,缺乏对乡村整体风貌“在地性”设计策略的系统性研究。乡村作为重要的生态空间及农业生产空间,除了建筑以外,田、水、路、林是其区别于城市风貌的重点所在,本文的“在地性”乡村风貌设计为针对田、水、路、林、村而进行的乡村全域、全要素风貌设计,将扩充乡村风貌设计理论体系。

2 “在地性”乡村风貌设计策略

结合查阅文献资料及实践,“在地性”乡村风貌设计应从在地环境修复、在地文化重塑、在地人本关怀三大方面,保护生态本底、顺应自然肌理、体现美学价值、物化文化要素、再现文脉情景、运用乡土材料、完善基础设施、营造公共空间、引导村民参与9方面开展(图1)。

图1 基于“在地性”的乡村风貌设计策略Fig.1 Rural characteristics design strategy based on “locality”

2.1 在地环境修复

乡村的环境由田、水、路、林、村等要素组成,是乡村的外观显现,需对各要素进行综合整治修复,恢复乡村良好的生态环境,同时也需考虑各要素之间的关系,形成乡村良好的视觉体验。在地环境修复的方式具体可分为保护生态本底、顺应自然肌理、体现美学价值。

(1)保护生态本底。田、水、林是乡村的重要生态空间,风貌设计时需严守生态红线,以保护修复为主。优化农田布局,使农田集中连片,为发展现代农业创造条件。整治“断头河”现象,连通水系,提升水体流通性,对生活污水进行纳管,增设尾水处理湿地处理农业面源污染,沿河种植水生植物,建立健康的水生态系统。整合林地斑块,合理优化林相及植物群落,创建多样化的林地生境[9],选用乡土树种或具有乡村气息的植物对村庄进行造林,增加绿量。

(2)顺应自然肌理。乡村的肌理由人与自然相互作用累积而成,城市肌理与乡村肌理截然不同。发现并认知场地的地形地貌、水体、农田、聚落等自然肌理特色,在此基础上进行适度的设计,不填湖、不挖地、不推山,减少对乡村自然肌理的破坏。新建公共建筑、道路、小品设施等均应符合原有肌理空间尺度,与周边环境相融合。对没有集约利用土地的农居点,可对其进行平移,规整农居点肌理,起到节地作用,新建农居点需符合原有农居点空间肌理尺度。

(3)体现美学价值。乡村不仅有生态、生产价值,还有美学价值,小桥流水、白墙黛瓦、万亩良田等都是江南乡村特有的景色,也是人们亘古不变的审美追求。乡村在环境修复时除了要考虑田、水、路、林、村单项要素外,还要考虑要素间的空间组合关系,通过大尺度界面塑造,形成村在田中、村在水旁、林在田中、树在路旁等富有乡村意境的视觉感受。其次还需通过标志物、构筑物、小品装置、植物绿化等节点设计,形成可赏玩的特色风貌节点。

2.2 在地文化重塑

文化是乡村的灵魂,不同的地方有着不同的历史人文,文化是体现每个乡村的不同气质所在。乡村风貌设计中应尊重每个乡村文化的差异性,挖掘本村的地方文化特征,重塑在地文化,避免同质化。在地文化重塑的方式具体可分为物化文化要素、再现文脉情景、运用乡土材料。

(1)物化文化要素。文化要素的物化演绎是体现地方文化的重要途径,可分为直接物化和间接物化。直接物化即为通过重复使用该文化要素进行实体化表达,比如某村有古银杏(Ginkgo biloba),则在绿化树种使用时,以银杏为主,烘托银杏村氛围。间接物化是对文化要素的符号化提取、转化或重构,并结合某种载体进行表达[10]。文化物化的载体形式多样,可为标识牌、灯具、小品等,如标识牌的形状可设计为银杏叶的形状,表达银杏文化。

(2)再现文脉情景。除了物化文化要素之外,一些非物质文化还需要通过情景再现的方式,刺激人们的感官,让人们直观地感受地方文化底蕴,从而引发情感共鸣。可分为静态情景再现及动态情景再现。静态情景再现是通过展示馆陈列、雕塑、实物还原等立体空间塑造的方式再现文脉情景。动态情景再现则是通过演出演绎或者活动体验的方式再现农耕生活、风俗习俗等场景,为人们提供亲历性和参与性体验[11]。

(3)运用乡土材料。乡土材料木、瓦、砖、石、草等是表达乡土文化的重要载体,具有很强的地域性特征。使用乡土材料,不仅能增加场所的可识别性,也为乡土材料增添了新的生命力,提升了资源利用率。可以将这些乡土材料使用于景墙、围篱、坐凳、铺装、建筑等,营造出乡村的质朴感。对植物的选取要尽可能多选择乡土树种,并且运用体现乡村自然野趣特点的植物,避免城市化种植手法。

2.3 在地人本关怀

乡村风貌设计应紧扣百姓需求,提升村民的幸福感和获得感。按照马斯洛层次需求理论,人的需求分为生理需求、安全需求、社会需求、尊重需求和自我实现需求[12]。生理需求及安全需求为衣食住行等基本需求,对应乡村基础设施的建设;社会需求为对公共交往空间的情感维系需求;尊重需求和自我实现需求则为自我价值的体现。从风貌设计的角度,在地人本关怀的方式具体可分为完善基础设施、营造公共空间、引导村民参与。

(1)完善基础设施。乡村的基础设施是满足村民基本需求、提升村民幸福指数的后勤保障。梳理乡村道路体系,合理组织对外交通及村内交通,在不破坏村庄原有生态格局的基础上,可对主要通道进行适当拓宽,并改善路面条件,满足现代使用需求。完善安防监控设施、照明设施、环卫设施、电力电信设施等基础配套,提高村民生活的安全性及便利性[13]。

(2)营造公共空间。公共空间是村民进行日常休闲活动、提升精神文明生活的重要场所,需针对村民的行为特征及使用需求营造公共空间,满足村民交流信息、联络情感、休闲娱乐、精神寄托等社会需求,复兴乡村社区的活力[14]。公共空间可分为室外及室内,室外公共空间指村口、大树下、小广场、游步道、廊架等;室内公共空间指以建筑为载体的图书室、活动室、影音室等。

(3)引导村民参与。村民不仅仅是乡村建设成果的使用者,更是乡村设计及建设的参与者和推动者。引导村民参与可以调动村民的积极性、主动性和创造性,唤醒村民的自主意识[15]。村民参与需渗透到乡村风貌设计及建设的各个环节中,可以通过设计前问卷调查、设计方案征询、建设过程中参与、建设完成后满意度调查等方式,让村民一起出谋划策,从而获得更多的尊重感及自我价值实现感。

3 徐练村风貌设计

徐练村为2020年度上海市第三批乡村振兴示范村,位于上海市青浦区练塘镇西南角,地处上海市与浙江省嘉善县交界,属于长三角生态绿色一体化发展示范区,是青浦区首个市级土地整治项目、首批万亩粮田核心区。村域面积3.3 km2,辖南浜、徐家浜、沈练3个自然村,635户村民,常住人口约1 780人,外来人口约345人。

3.1 徐练村“在地”要素分析

(1)在地的“物”。作为典型的江南平原型水网乡村,徐练村整体呈现三分村落、六分农田、一分水的自然肌理。村宅聚集,依河而建,形成了“宅—路—河”的空间关系(图2),民宅大多为院落式布局,以白墙黑瓦为主,具备江南水乡特色。农居点内竹林郁郁葱葱、随处可见,自然风光良好。农居点外则为大面积的基本农田,种植水稻及茭白。

图2 农居点空间肌理分析Fig.2 Spatial texture analysis on rural settlements

(2)在地的“事”。徐练村具有独特的历史人文资源。村内有一株古银杏树,植于明代宣德年间,距今已有近600年历史,为上海市一级保护古树名木。徐家浜自然村相传为明朝内阁首辅徐阶的后人居所。村内有多名竹编手工艺者,并自建竹艺编织小站,其中有一名老艺人已从事竹编工艺60余年。在农业上,徐练村种植的茭白、水稻乃为国家地理标志产品。

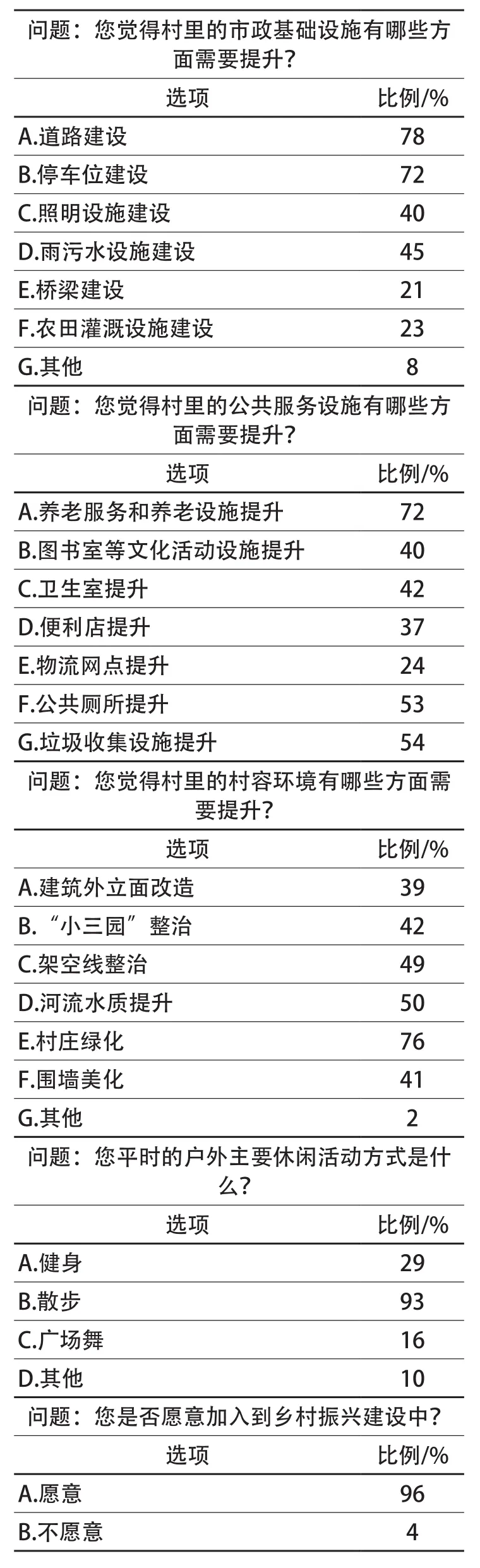

(3)在地的“人”。徐练村村民以50岁以上老人居多,年轻一代大多在城区居住。村里的老人多以土地流转为收入,部分老人也会兼职一些社会上的临时劳务。于2020年6月采取抽样问卷调查的形式,征询村民意见,问卷发放150份,实收98份。其中在市政基础设施方面,78%的村民认为道路急需提升,72%的村民认为停车困难;在公共服务设施方面,72%的村民认为应提升养老设施;在村容环境方面,76%的村民认为要加强村庄绿化;在休闲活动场地方面,村民对健身点、游步道、休闲广场的需求都很旺盛,93%的村民平时的休闲方式为散步;96%的村民愿意加入到乡村振兴建设(表1)。

表1 村民意见调查结果Tab.1 Survey results of villagers’ opinions

3.2 “在地性”的徐练村风貌设计

徐练村风貌设计基于在地的物、事、人分析,总体定位以600年银杏、万亩良田秋收景象为带动,宅前屋后补种色叶树、果树,营造秋语秋寻,成为最美寻秋之地;以现状成片竹林为依托,结合陈云以及徐阶爱竹、两袖清风的品格,利用竹屋、竹灯、竹具,营造竹里篁居,成为最幽竹居之地;以竹编技艺、民风淳朴以及徐练的匠人匠心精神为承载,营造匠心徐练,成为最具匠心之地(图3)。

图3 总平面图Fig.3 General layout

3.2.1 环境修复

(1)构建生态网络。修复茅练港驳岸,增加种植鸢尾(Iris tectorum)、芦苇(Phragmites australis)等水生植物(图4),此外,由于村内有螃蟹养殖产业,养殖饲料、养殖动物排泄物等会对水体产生污染,故设计了尾水处理湿地,将养殖塘的水流经湿地以后再排入河道,形成良好的水环境;对宅旁、路旁、田间补植银杏、乌桕(Triadica sebifera)、木槿(Hibiscus syriacus)等植物,增加村庄绿量。整体上形成了以农田为基质、村落为斑块、河道及道路为廊道的绿色生态网络。

图4 茅练港水环境Fig.4 Environment of Maolian River

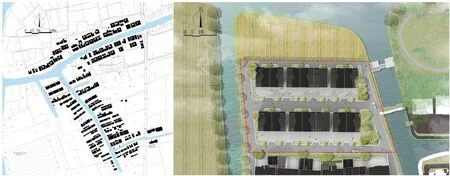

(2)规整农居点肌理。徐练村拥有良好的自然基底,广袤的田块、纵横的水网、枕水而居的村落形成了典型的江南平原型水乡乡村肌理。然而部分农居点分布散乱琐碎,造成了土地资源的浪费。对14户村宅进行平移,规整村落肌理及其内部公共空间。新增的农居点布局在按照《上海市农村村民住房建设管理办法》规范的基础上保留了徐练村原有的街巷尺度(图5)。

图5 新增农居点平面布置图Fig.5 Layout plan of new rural residential areas

(3)塑造视觉形象。选取4处村宅风貌展示界面,通过统一屋顶及门窗颜色、勾勒窗框门框及檐口的微改造形式,统一白墙黛瓦的村宅风貌,形成“村在田中”“村在水旁”的意境形态(图6)。强化视线通廊,形成田园道、樱花道、临河道、银杏道、竹林道5种各具特色的景观道路,并通过路面“三色练塘”划线,强化道路视觉形象。而路边及林下的波斯菊(Cosmos bipinnatus)、虞美人(Papaver rhoeas)、常夏石竹(Dianthus plumarius)等野花组合,营造了乡野氛围。

图6 村宅风貌展示面Fig.6 Display surface of village house style

3.2.2 文化重塑

(1)体现文化要素。徐练村的“小三园”围合较多使用了仿竹篱笆,形似真竹,但比真竹持久耐用,且村内随处可见竹制特色小品,通过直接物化的方式强化竹居的主题氛围;种植银杏行道树(图7),与600年古银杏相呼应,形成银杏长廊,并提炼银杏符号用于徐练村LOGO、墙面彩绘(图8)、标识牌等载体中,通过间接物化的方式来烘托银杏秋色主题。

图7 银杏行道树种植Fig.7 Ginkgo street tree planting

图8 银杏主题彩绘Fig.8 Ginkgo theme painting

(2)体验文化场馆。徐练村是个农业大村,有水稻种植、茭白种植等产业,通过改建存量建筑,形成生态农业馆,用来展示徐练的农耕文化及农产品(图9);收租老百姓闲置房屋作为徐阶府,通过实物还原、陈列等方式再现徐阶的生平,展示了徐练村的乡贤文化;房屋墙上随处可见竹子编成的竹筐、竹帽、竹篓等,并通过竹编馆陈列展示不同的竹编产品以及设置竹编体验活动(图10),传承徐练的竹编技艺。

图9 农产品展示Fig.9 Exhibition of agricultural products

图10 竹编体验空间Fig.10 Bamboo weaving experience space

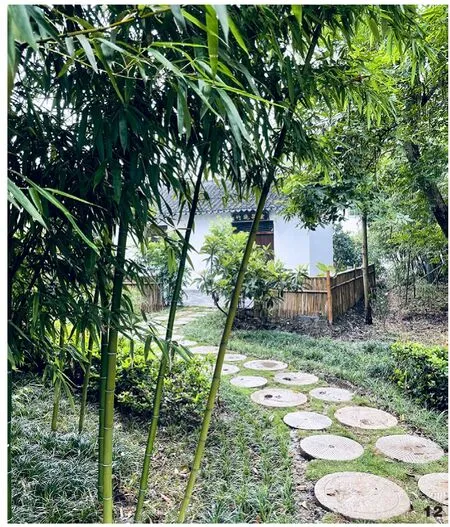

(3)利用旧物材料。徐练村的“小三园”矮墙大部分由旧房子拆下来的旧砖垒砌而成,并结合了瓦、磨盘、水缸、石槽等,形成小三园围合的多种样式(图11);在铺装、围墙旁,重复利用这些元素,体现乡土趣味(图12)。在植物种植方面,运用木芙蓉(Hibiscus mutabilis)、石榴(Punica granatum)、月季(Rosa chinensis)、狗尾草(Setaria viridis)、荷花等低成本且体现乡野特色的上海本地常用植物。

图11 旧砖砌成的小三园矮墙Fig.11 Garden parapet of old brick

图12 磨盘铺成的小道Fig.12 A path paved with millstone

3.2.3 人本关怀

(1)提升基础设施。对徐练村的破损道路进行修复,对村内主要路网铺设沥青层,并新建部分道路贯通路网体系,便于村民出行;改建一处公厕及垃圾厢房,提升村宅环卫设施;对“三线”有序整理,做到集中捆扎、标识清晰,部分架空线做入地处理,保障用电安全;另外还增设了监控、广播、充电桩、电子显示屏、智慧路灯等设施,建设智慧乡村,使得乡村社会治理水平逐步实现科学化、智能化和精准化。

(2)塑造场所空间。在茅练港两岸新建滨水游步道供村民散步;将村宅内的空场地改造为健身点、廊架、小广场等,提供休闲空间;在农田生产区域的路旁,新增乡音风吟廊、万亩良田墙(图13)等休闲节点,供村民劳作休息。对原有功能单一的村委会、日间照料中心、卫生室进行能级提升,形成能提供一站式便民服务的社区中心,涵盖村委会(办公、信访接待、党群服务站、综治中心等)、便民服务点(超市、理发室)、老年活动室(阅读、书画、棋牌等)、卫生室等功能。

图13 万亩良田休闲节点Fig.13 Leisure node on rice planting area

(3)鼓励村民参与。徐练村在风貌设计前,通过问卷及访谈调查的形式,征集村民的需求;设计方案完成后在村民代表大会及党员代表大会,向村民汇报方案,征询村民意见;在建设过程中,与村民积极协调沟通,组织村民参与到建设过程中,比如乡音风吟廊的竹筒,由村民亲自书写并挂起,代表了村民对家乡发展的美好愿景;建设完成后,通过公众号对建设节点进行投票,了解村民满意度评价,总结设计及建设经验。

4 结语

从既往的研究成果来看,乡村风貌的理论研究主要集中在建筑、景观等某一领域,对乡村风貌的全域全要素设计理论体系还需进一步完善。基于“在地性”的设计理论提供了这样一个契机。乡村风貌设计,于在地的“物·事·人”要素分析前提下,进行在地环境修复、在地文化重塑、在地人本关怀,打造既彰显地域特色又满足现代村民使用需求的高品质乡村风貌。但仍需指出的是,仅仅强调设计过程中的在地是远远不够的,乡村建设不同于城市新建项目,多为针对现状的改造,一砖一瓦、一草一木皆与老百姓息息相关,不确定因素较多。在方案落地营建过程中,设计师需深扎现场,提供在地服务,与村民保持沟通,并解决现场问题,更好地构建地方认同和情感共鸣。

注:图2、图3、图5由李安琪、吴凯绘制;其余作者自绘及自摄。