水稻植株对稻田甲烷排放的影响及其生物学机理研究进展

任孝俭,彭雨瑄,韩凯艳,邓志明,崔克辉

(作物遗传改良全国重点实验室/农业农村部长江中游作物生理生态与耕作重点实验室/华中农业大学植物科学技术学院,武汉 430070)

0 引言

二氧化碳、甲烷和氧化亚氮是最主要的温室气体[1],在大气中甲烷对全球变暖的贡献仅次于二氧化碳,在一百年尺度上其温室效应是二氧化碳的34倍[2]。稻田土壤长期处于淹水条件下,无氧环境能促进土壤中产甲烷微生物的生长和活性;因而,稻田是一个主要的甲烷排放源[3],在全球大气人为源甲烷排放总量中,其排放量占8%左右[4]。中国水稻种植面积大,稻田甲烷排放也处于较高水平,在中国碳排放清单上占较大比重[5]。据估测,中国稻田甲烷排放量约占世界稻田甲烷排放总量的18%[6]。因此,减缓稻田甲烷排放已成为中国减少温室气体排放的一个主要途径。

稻田甲烷的排放包含甲烷产生、氧化和运输排放三个过程[7-8]。有机底物和无氧环境是稻田土壤产甲烷菌产生甲烷的必要条件,土壤产甲烷菌等在较低氧化还原电位下,通过利用根系分泌物、地上部植株脱落物等物质产生甲烷[8-10]。稻田土壤中产生的甲烷约有80%~90%被土壤甲烷氧化菌氧化,剩余的甲烷通过多种方式向大气排放,其中大部分是通过水稻植株通气系统进行排放[11]。因此,稻田甲烷排放过程的研究对调控稻田甲烷排放具有重要指导意义。

水稻植株对稻田甲烷的产生、氧化和运输过程均有影响。首先,植株通过凋落物及根系分泌物为产甲烷菌提供底物影响甲烷的产生[12-13];其次,水稻茎秆和根系通气组织系统是稻田土壤甲烷向大气排放的主要通道[14],影响甲烷的运输。另一方面,水稻通气组织系统向根际泌氧为甲烷氧化菌提供有氧环境进而促进甲烷的氧化[15]。然而,近年来关于水稻植株对稻田甲烷排放影响的研究结果并不一致,水稻植株特征如根系形态和生理特征对稻田甲烷排放的影响及其机理仍不清晰。因此,本文综述了稻田甲烷的产生、氧化与排放过程,并从水稻地上部植株和根系特征两个方面综述了水稻植株特征对稻田甲烷排放的调控作用,以期为“高产低排”的水稻品种选育、种植模式和栽培管理技术优化提供依据。

1 稻田甲烷的产生、氧化与排放

1.1 稻田甲烷的产生

在稻田土壤中,绝大部分甲烷是由产甲烷菌产生[16]。厌氧条件下纤维分解菌和果胶分解菌等将土壤中的有机物质(作物残渣、还田秸秆、根系分泌物、微生物残体等)逐步降解为小分子有机酸、醇、CO2等一些小分子化合物,然后被产甲烷细菌利用产生CH4[17]。稻田产甲烷的基本过程包括:在厌氧条件下,水解酶把大分子有机物质分解为单糖、脂肪酸等单体,进一步被发酵产生短链脂肪酸和醇类等小分子物质;小分子物质再被分解为低分子有机酸、CO2和H2等产甲烷前体物质[18]。土壤产甲烷菌利用这些前体物质通过3条产甲烷途径产生甲烷,分别是利用乙酸裂解产甲烷的乙酸型途径、利用氢气还原CO2产甲烷的氢型途径、利用甲基类化合物通过歧化过程产甲烷的甲基型途径[9]。在这3条途径中,乙酸型途径占甲烷生物合成的60%以上,是生成甲烷的主要途径[19]。在上述3种途径中都形成甲基辅酶M,处于辅酶M活性中心的镍原子结合到一个硫原子上,使甲基辅酶M的甲基被敲除并成为缺乏一个电子的不稳定的甲基自由基,其从另一种辅酶(辅酶B)中夺取一个氢原子,从而产生甲烷[20]。

1.2 稻田甲烷的氧化

稻田土壤中产生的甲烷绝大部分被土壤甲烷氧化菌氧化[21]。稻田甲烷氧化菌主要是好氧甲烷氧化菌,都能以甲烷作为唯一碳源和能源来源[8,22]。依据细胞结构、功能及系统发育进化等特征,可将好氧甲烷氧化菌分为Type Ⅰ型和Type Ⅱ型甲烷氧化菌[23]。水稻根系中以Type Ⅰ型甲烷氧化菌为优势菌,根际土壤中以Type Ⅱ型甲烷氧化菌为优势菌[24-25]。水稻根际、根系内部(根中柱和皮层细胞)、淹水的叶鞘等部位也有好氧甲烷氧化菌的存在[8,26]。

在稻田厌氧环境下甲烷氧化菌处于休眠状态,当底物O2和CH4存在时甲烷氧化菌能快速反应,根系分泌的大部分O2被甲烷氧化菌消耗[27]。土壤甲烷氧化菌首先利用甲烷单加氧酶将甲烷氧化为甲醇,再经过一系列的氧化脱氢过程最终氧化为CO2[28]。Type Ⅰ型菌只能利用细胞质中的可溶性甲烷单加氧酶,而Type Ⅱ型菌可利用可溶性甲烷单加氧酶和膜上颗粒性甲烷单加氧酶[22,29]。几乎所有已知的甲烷氧化菌都具有编码颗粒性甲烷单加氧酶关键多肽的pmoA基因,因此,pmoA基因被广泛应用于甲烷氧化菌的多样性研究[30-31]。

1.3 稻田甲烷的排放

稻田土壤中的甲烷排放途径主要有3条(图1):一是通过水稻植株通气系统进行排放,即通过根系进入水稻植株体内的通气组织后进行排放,是稻田甲烷排放的主要途径,约占排放总量的90%;二是土壤中甲烷量较大时形成富含甲烷的气泡并通过冒气泡的形式由稻田水层向大气中喷出;三是以分子扩散的形式经稻田土壤-水界面进入水层中,再进入大气中[8,28]。由于扩散较慢和在运输过程中很大一部分甲烷被氧化,因而分子扩散排放途径对整个稻田甲烷排放贡献率不足1%[32]。

图1 稻田甲烷的排放及其与水稻植株特征的关系

稻田甲烷通过水稻植株转运排放的途径可能是:根际水溶液中的甲烷通过扩散进入根皮层溶液中,并在浓度差的作用下进行传输;在根皮层处,溶解态的甲烷气化成甲烷气体,经细胞间的间隙和通气系统运输到地上部茎秆;最后,大部分甲烷通过低节位叶鞘微孔排放到大气中[33-34]。研究表明水稻主根连接点上的裂缝及根毛是土壤溶液中甲烷进入通气组织的主要入口,根与茎的结合部位的居间组织可能阻碍由根系向地上部的甲烷运输[35-36]。分蘖期较多的分蘖及较大的叶面积增加了甲烷扩散通道;然而,随着植株生长,通过叶片排放的甲烷数量减少,茎秆节点成为甲烷向大气排放的主要位置,茎秆节点中的裂纹和多孔结构、低节位叶鞘微孔是气体排放的可能位置[33,37]。目前,水稻根系吸收土壤中的甲烷过程及机理还不清楚,NOUCHI等[33]认为根际水溶液与根系内部形成了较大的甲烷浓度梯度,导致甲烷向根系扩散;然而有观点认为水稻根系能主动吸收溶解有甲烷的土壤水并导致甲烷进入通气组织[38]。水稻植株通气组织内的甲烷长距离扩散的内在调控机制仍不清楚。

2 水稻根系特征对稻田甲烷排放的影响

水稻根系特征,如根系形态特征、根系分泌物特征以及水稻根系泌氧能力等,与稻田甲烷的产生、氧化等过程有密切联系,能够影响稻田甲烷的排放。

2.1 根系形态特征

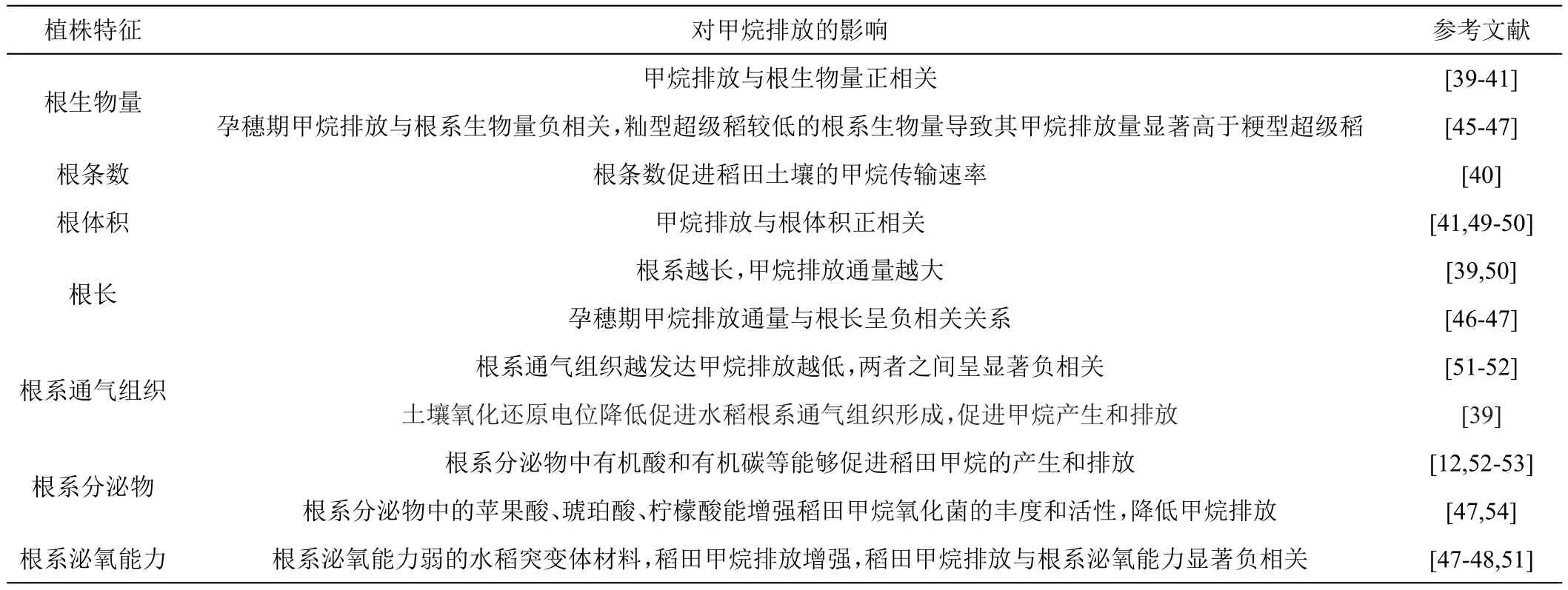

关于水稻根系形态特征对稻田甲烷排放影响的研究结果并不一致(表1)。一般认为,较大的根系能够促进稻田甲烷排放,排放速率与水稻根系长度、根数、根干重、根体积等特征呈显著正相关[39-41]。根系形态特征可能影响稻田土壤中甲烷生成和根系对甲烷的吸收过程,较大的根系可能具有较强的根系活力,产生较多的根系分泌物等,促进甲烷产生[42];另一方面,较大的根长和根体积、较多的根数增加了根系与土壤中甲烷的接触面积,并且增加了植株体内甲烷传输通道,从而促进甲烷排放[43]。但有研究表明,具有相对较高的根干重、根长、根数、根直径等特征的水稻品种,其甲烷排放量相对较低[44-47],这可能是由于大的根系具有较强的根系泌氧能力,促进了稻田甲烷氧化,从而降低了稻田甲烷排放[48]。因此,根系形态特征对稻田甲烷排放的影响还需结合根系生理特征如根系分泌物、根系泌氧能力等深入研究。

2.2 根系通气组织

根系是直接接触土壤中甲烷的器官,根系通气组织在很大程度上影响着稻田甲烷排放;但根系通气组织对甲烷排放的影响研究较少,研究结果也具有争议(表1)。KLUDZE等[39]发现土壤氧化还原电位降低会促进水稻根系通气组织的形成,导致甲烷产生速率和排放速率升高;而周妍[51]和葛会敏[52]发现甲烷排放与根系通气组织大小呈显著负相关。因此,根系通气组织通过泌氧和甲烷运输来影响稻田甲烷生成与排放,对甲烷排放的影响表现为促进和抑制两方面(图1)。

表1 水稻根系特征对稻田甲烷排放的影响

2.3 根系分泌物

水稻根系分泌物主要是有机酸类物质和碳水化合物等[42],这些物质被土壤中的发酵菌利用从而产生产甲烷前体物质,为稻田土壤产甲烷菌提供底物[10]。水稻根系分泌物中60%~80%的碳被产甲烷菌转化为甲烷,根系分泌物中有机酸和有机碳含量越高,甲烷产生量也就越高[12]。不同水稻品种以及水稻不同生育期的根系分泌物成分不同,影响着甲烷的产生,产甲烷菌的丰度和活性与根系分泌物中苹果酸和琥珀酸含量呈显著正相关[52]。一般在水稻幼穗分化期甲烷排放量较高,可能是由于这一时期根系分泌物较多,增强了甲烷的产生和排放[53]。也有研究发现,成熟期稻田土壤的甲烷产生速率远远高于分蘖期和孕穗期[55],这是由于在水稻生长的中后期根系分泌物和脱落物的量大大增加[56]。因此,根系分泌有机物质的强度越大,产生和排放的甲烷就越多。然而,最新研究认为根系分泌物(苹果酸、琥珀酸、柠檬酸)会增强甲烷氧化菌的丰度和活性,降低甲烷的排放[47]。水稻根系有机物分泌能力和种类的基因型差异及其与稻田甲烷排放的关系、生育期的调控机理等还有待于进一步深入研究。

2.4 根系泌氧

水稻根系泌氧是指水稻植株通过通气组织将地上部吸收的氧运输至根系并分泌到根际土壤的过程,是适应淹水环境的一种策略[57]。根际泌氧提高了根际土壤氧化还原电位,从而抑制甲烷的产生;同时也促进甲烷氧化菌的活性进而促进甲烷的氧化,降低甲烷排放量[51,58](图1)。研究发现,甲烷累积排放量与水稻根系泌氧能力显著负相关,而根系泌氧能力与根系形态特征根条数、根尖数、根体积、根系通气组织面积比显著正相关[48,59-60]。根系越大、通气组织越多,根系泌氧能力也越强,从而增加甲烷氧化量和降低排放量;然而,大根系能够提供更多的产甲烷底物,大的通气组织也有利于土壤中的甲烷通过植株进行排放[43]。最近的研究表明,低通气组织的水稻表现出低的根系泌氧能力和低的甲烷排放[61]。因此,根系形态和通气组织对根系泌氧、甲烷排放的影响需更深入研究。

3 水稻地上部植株特征对稻田甲烷排放的影响

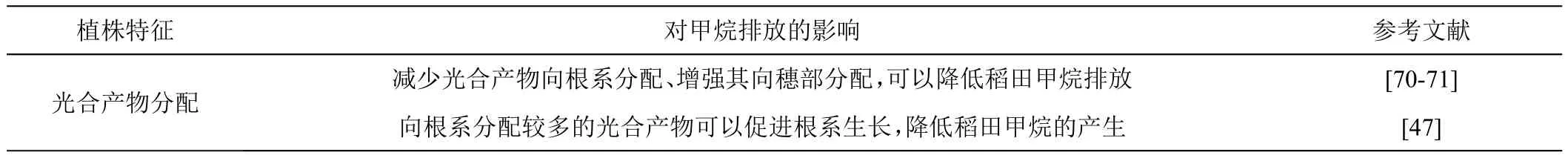

水稻地上部植株特征,如农艺性状(如株高、分蘖数、叶面积等)和光合物质的积累与分配等,能够影响稻田甲烷的排放(图1,表2)。

表2 水稻植株地上部分特征与稻田甲烷排放的关系

续表2

3.1 地上部农艺性状

甲烷排放通量、累积排放量与水稻株高、叶片数、分蘖数、叶面积、叶面积指数呈显著正相关[50,62-64]。然而,研究发现水稻植株地上部形态特征对甲烷排放的影响存在着品种差异,不同品种中甲烷排放量与干物质重、叶面积指数、茎蘖数的关系并不一致[12]。高秆水稻品种稻田甲烷排放量高于较低的半矮秆品种[65]。粳型超级稻稻田甲烷排放总量与株高显著正相关,而籼型超级稻的株高与甲烷排放总量呈负相关,这可能是由于粳型超级稻株高较小,对CH4的转运大于氧化,而籼型超级稻株高大,对甲烷的氧化大于传输[45]。另外,DAS和BARUAH[50]也发现甲烷排放通量较高的品种具有蒸腾速率较高、气孔密度较大等特征。这些研究表明水稻地上部形态特征对稻田甲烷排放有着重要的调控作用。

目前也有研究认为地上部植株特征不会影响甲烷排放,如GUTIERREZ等[13]发现稻田甲烷平均日排放速率及总排放量与水稻分蘖数和株高不相关,并认为不同品种间甲烷排放的差异可能是由有机底物、氧和甲烷的运输通道(通气组织)等生理及解剖特征造成的;类似地,ZHANG等[66]也发现水稻分蘖数、株高等地上部特征与稻田甲烷排放无显著的相关性,水稻植株地上部分可能只是作为稻田甲烷的传输通道在稻田甲烷排放中起作用。总体上看,目前植物形态特征与甲烷排放的关系主要是通过相关性分析得出的,地上部特征与稻田甲烷排放关系的内在形态与生理生化联系及机理需深入研究。

3.2 地上部光合产物

普遍认为光合作用以及地上部生物量能够影响稻田甲烷的排放量[50,72]。研究发现稻田甲烷排放通量与水稻植株地上部生物量显著正相关[68];然而,与生物量相对较低的常规稻相比,生物量较高的杂交稻品种根系泌氧能力强,土壤甲烷氧化作用加强,从而甲烷排放降低[15],这表明水稻地上部生物量对甲烷排放的影响可能与品种有关。水稻光合产物主要向穗部籽粒和根系分配,因而可能通过影响根系分泌物来调控甲烷生成[42]。稻田甲烷排放通量与水稻产量呈负相关[73],高产品种具有低的甲烷排放[74],向水稻转入大麦SUSIBA2基因促进光合产物向籽粒分配,能够提高水稻产量并导致根际有机物质含量降低,使稻田甲烷排放降低[70-71]。另外,JIANG等[75]发现在持续淹灌水分管理模式下,提高水稻收获指数能降低稻田甲烷排放。另一方面,JIANG等[75-76]通过小穗突变体和剪穗降低水稻籽粒产量,提高了土壤可溶性有机碳含量和产甲烷菌数量,显著提高了稻田甲烷排放量。另外,水稻G-蛋白α亚基基因OsRGA1使光合产物更多地用于根系生长,降低根系分泌物量,在提高水稻产量的同时降低甲烷排放[54]。以上研究表明调控更多的光合产物运输至水稻籽粒可以降低土壤中产甲烷菌的底物,从而减少稻田甲烷排放[77]。

3.3 地上部植株通气系统

水稻通气系统对植株体内甲烷运输与甲烷排放有着重要作用[49]。AULAKH等[78]观察到杂交稻品种从苗期到开花期,随着植株生长,通气组织持续增加,植株传输甲烷的能力持续增强。目前,研究表明甲烷排放通量高的水稻品种一般具有较大的茎秆通气组织面积、大的髓腔组织和维管束面积等[50,52,79]。

4 水分和氮肥管理对稻田甲烷排放的影响

4.1 水分管理

与持续淹灌相比,中期晒田、干湿交替灌溉等水分措施可提高土壤氧化还原电位进而降低稻田甲烷排放[80];另一方面,节水灌溉(如间歇灌溉、干湿交替等)可调控光合同化物的籽粒分配[81-82],这种调控作用对稻田甲烷排放影响不清。水分管理措施也能影响水稻农艺性状、根系形态、根系活力、根系分泌物等特征[83-86],我们课题组前期研究也发现不同水分状况和氮素水平能够影响水稻根系形态以及通气组织特征[87-88];然而,不同水分管理措施下水稻植株特征变化与稻田甲烷排放关系研究较少。

4.2 氮肥管理

目前氮肥类型和施肥量对稻田甲烷排放的影响并不一致。一般认为,铵态氮肥能增加稻田甲烷排放,而施用硝态氮肥能降低稻田甲烷排放[89]。与施用尿素相比,施用硫酸铵可减少甲烷排放[90];然而,也有研究发现施用尿素不会增加甲烷排放,甚至可减少甲烷排放[91]。研究发现施氮量较高时能够促进稻田甲烷的排放[92],但也有研究表明,低氮能够增加稻田甲烷排放量[93]。施氮量对稻田甲烷排放的影响可能与氮对水稻植株通气组织的形成及根系活力、根系分泌物等的影响有关[47,94]。

5 展望

目前,稻田土壤甲烷生成的微生物生化过程已比较明确。然而,稻田甲烷排放是甲烷产生、氧化和传输过程的综合结果,也取决于土壤甲烷氧化菌和产甲烷菌的共同作用。水稻植株自身通过光合同化物分配、根系分泌物和呼吸可为产甲烷菌提供底物和根际厌氧环境,也通过根际泌氧促进甲烷氧化菌的活性进而氧化甲烷。因此,将来可从以下方面开展研究:一是以增产稳产与减排为切入点,研究光合同化物在植株体内的分配及其影响稻田甲烷排放内在机理与栽培管理措施,实现高产和减排的协同;二是利用来源更广泛的水稻品种、特殊遗传材料探究地上部形态特征对稻田甲烷排放的影响及生物学机理;三是研究植株根系形态(根表面积、根长度、根条数等)、解剖(通气组织、维管束等)和生理(根系氧化力、根系泌氧能力、根系分泌物数量与种类等)特征与稻田甲烷对产生、氧化及传输的影响及内在机理;四是灌溉、施肥类型与施肥方式等栽培措施可调控作物生长发育,也影响着土壤通气与养分状况,栽培措施与稻田甲烷排放关系及机理研究需进一步深化。水稻植株特性调控稻田甲烷排放机理的深入研究将有利于水稻的绿色高效生产。