情绪劳动对员工服务导向组织公民行为的影响

马跃如 邓卉

内容提要: 一线员工的服务导向组织公民行为是影响服务质量和客户满意度的重要因素,而有关服务导向组织公民行为的形成机理仍缺乏实证探索。基于自我控制力量模型理论,本文选择情绪劳动作为潜在前因变量构建一个有调节的中介效应模型,以养老服务业为例,通过对331名一线养老服务人员的调查分析,探讨两者之间的作用机制和边界条件。研究发现:表层扮演能够激发服务导向组织公民行为,深层表演会阻碍服务导向组织公民行为;自我损耗在表层扮演、深层扮演与服务导向组织公民行为中起部分中介作用;情绪调节自我效能感会削弱表层扮演对自我损耗的正向影响,强化深层扮演对自我损耗的负向影响;情绪调节自我效能感不仅调节表层扮演通过自我损耗影响服务导向组织公民行为的间接效应,也调节深层扮演通过自我损耗影响服务导向组织公民行为的间接效应。

关键词: 一线员工;情绪劳动;服务导向组织公民行为;自我损耗;情绪调节自我效能感

中图分类号:F27292 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2022)06-0094-10

收稿日期:2021-11-26

作者简介: 马跃如(1963-),男,湖南桃江人,中南大学商学院教授,博士生导师,管理学博士,研究方向:人力资源管理、养老服务管理;邓卉(1999-),女,江西南昌人,中南大学商学院硕士研究生,研究方向:养老服务管理。

一、引言与文献综述

随着服务业在国民经济中的地位日益上升,对服务行业的要求也在不断提高,单纯的完成任务绩效已经无法满足日益增长的社会服务需求,一线服务人员的组织公民行为逐渐受到组织行为学领域和企业管理界的高度重视。服务导向组织公民行为是超越角色规定的服务行为,可以有效提高客户体验和组织绩效,在服务型企業中备受推崇[1]。有关服务质量的研究表明积极实施服务导向组织公民行为的一线员工会最大限度地满足客户多样化的服务需求,不仅可以提高客户满意度,也有利于组织的持续发展[2]。随着养老产业市场的快速发展,养老服务业占服务业比重不断增加,已成为服务行业中具有巨大潜力的朝阳产业。对于养老服务业来说,一线养老服务人员是提供高质量服务的主体,其服务态度与行为会直接影响老年人的幸福感和获得感。当前我国一线养老服务人员的规模和质量均未满足人口老龄化进程带来的养老服务需求,且这一矛盾将随着人口老龄化发展更加突出,因此如何有效激励一线员工的服务导向组织公民行为已成为推动养老服务业高质量发展亟需解决的问题。基于此,本文将聚焦于涉及亿万民生福祉的养老服务业,对一线员工服务导向组织公民行为的形成机理进行探索。

作为服务行业的重要特征,既往研究表明情绪劳动是影响员工主动提高服务质量的重要因素之一[3]。服务型组织通常会要求员工在面对客户时采用适当的情绪劳动策略以调节自身情绪,始终保持热情、诚恳和友好的服务态度。调查研究显示一线养老服务人员是情绪劳动密集型的服务业劳动者之一[4],在日常工作中不仅需要承担大量繁重的基础护理任务,同时也要始终管理好自身情绪,时刻保持微笑,呈现出符合其职业规范的情感状态。以往研究表明在工作中需要投入高强度情绪劳动的一线服务人员更加关注角色内任务以获得绩效奖励,相反其从事角色外行为的意愿不高[5]。因此,本文将从情绪劳动的观点切入,深入探讨不同的情绪劳动策略对一线养老服务人员服务导向组织公民行为的影响。

情绪劳动作为典型的自我调节活动,需要个体拥有强大的自我控制能力[6]。根据自我控制力量模型理论,个体的自我控制能力是一种有限的资源,一旦自我控制资源被过度消耗,个体很容易会陷入自我损耗状态,从而影响其后续活动的执行[7]。已有研究表明,自我损耗会阻碍员工主动性行为的发生[8]。在养老服务业中,频繁的情绪劳动会消耗一线养老服务人员大量的心理资源,很可能引发员工的自我损耗,进而抑制其实施服务导向组织公民行为。鉴于此,本文基于自我控制力量模型理论,从自我损耗的视角探讨情绪劳动影响员工服务导向组织公民行为的内在机制。

此外,情绪劳动对个体的影响因人而异。根据自我控制力量模型理论,每个人的心理资源水平是不同的,拥有资源数量越多的个体能够更好地进行自我控制活动,产生资源耗竭的可能性越小[7]。情绪调节自我效能感是一种特定于情绪调节策略的自我效能感,反映了个体对有效调节自身情感状态的自信程度,可以通过影响员工对管理自身情绪的把握和信念,进而影响其实施情绪调节策略的效果[9]。情绪调节自我效能感高的个体对自身管理情绪的能力充满信心,在情绪劳动过程中能够更好地管控自身情绪,从而缓解资源的流失,有效避免自我损耗[10]。基于此,本文将引入情绪调节自我效能感作为调节变量以探索情绪劳动影响自我损耗的边界条件。

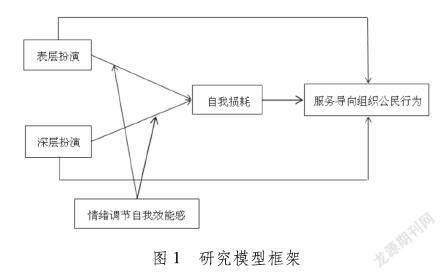

综上所述,基于蓬勃发展的养老服务业背景,本文以自我控制力量模型理论为基础,从自我损耗视角出发,探讨情绪劳动对于一线养老服务人员服务导向组织公民行为的影响,并揭示情绪调节自我效能感在此过程中的调节效应(如图1所示),以期在理论层面弥补情绪劳动与服务导向组织公民行为的研究缺口,丰富对情绪劳动作用过程以及服务导向组织公民行为形成机制的认识,在实践层面为服务型企业有效管理一线员工情绪劳动,提升服务质量,推动企业持续发展提供有益的管理启示。

二、研究假设

(一)自我控制力量模型理论

自我控制是指个体为了达到个人期望目标或者符合社会道德规范,有意识的克服本能冲动、调节情绪和抑制欲望,实施自我监控和约束的过程[11]。在总结以往实践经验和理论研究的基础上,Baumeister等(2007)提出了自我控制力量模型理论:(1)自我控制需要消耗心理资源;(2)自我控制消耗的资源具有领域一般性,任何自我控制行为(如抑制行为、社会决策等)消耗的能量都来自于同一“资源池”;(3)自我控制资源是有限的,每次执行自我控制行为都会消耗一定的自我控制资源,使随后的自控行为可用资源减少;(4)自我控制的成败取决于个体自我控制资源水平的高低,自我控制资源越充足,个体实现自我控制目标的可能性越大;(5)个体消耗过多的自我控制资源之后会产生自我损耗,自我损耗状态下的个体由于自我控制能力不足在后续任务中的表现会下降。为了应对工作中的情绪管理要求,一线员工要投入大量的时间和精力进行情绪劳动,一旦其有限的自控资源被过度消耗,就很有可能会陷入自我损耗状态,致使员工无法坚持角色外行为的实施[12]。因此,自我控制力量模型理论适用于对情绪劳动与服务导向组织公民行为之间的关系进行深入探究。

(二)情绪劳动与服务导向组织公民行为

根据Hochschild(1983)的定义,情绪劳动是指一线服务人员在与客户互动的过程中,为了表现出符合组织规范和职业需求的情绪状态,对自身情绪进行管理的过程[4]。服务对象在养老服务行业中具有一定的针对性和特殊性,使得一线养老服务人员在日常工作中需要频繁的使用情绪劳动策略[13],现如今越来越多的研究关注服务人员如何在服务传递的过程中向客户展示情感。一般来说情绪劳动主要包括两种情绪调节策略:表层扮演和深层扮演[14],其中表层扮演是指员工在不改变真实情感的状态下,通过言语或者肢体行为改变外在情绪表达,从而符合组织规定的情绪表现规范[15],如通过“假装微笑”来服务客户。深层扮演是指员工根据情绪表达规则改变对情境的感知,尽可能地体验符合其职责规范的情绪,并使外在情感表达与内心真实情感协调一致[15],如为客户提供发自内心的热情服务。已有研究表明情绪劳动是一把“双刃剑”,其中表层扮演会对工作结果造成负面影响,而深层扮演会对工作结果产生正面影响[16]。

在服务业情境下对组织公民行为进行拓展延伸,Bettencourt等(2001)提出了专注于衡量客户接触型员工针对其服务对象实施的公民行为,即服务导向组织公民行为,并将其定义为一线员工在服务传递的过程中以满足客户需求为主,自发地提供超出组织明确职责规定的额外服务行为[17]。研究表明服务导向组织公民行为不仅能够提高客户满意度,也可以有效提升组织整体效益[18]。随着人口老龄化程度不断加深和人民生活水平逐步提高,基础的护理服务已经无法满足持续增长的养老服务需求,需要一线养老服务人员主动尽可能地满足多元化的服务需求,激励一线员工实施服务导向组织公民行为是提升养老服务机构竞争优势和组织绩效的关键。

作为一线服务人员日常工作的重要组成部分,情绪劳动与员工的服务行为具有密切联系[5]。根据情绪调节理论,表层扮演和深层扮演的实施涉及不同的认知情绪管理过程,对员工工作行为的影响存在显著差异[19]。由此,本文推测表层扮演和深层扮演对员工服务导向组织公民行为也存在着潜在影响,且二者的影响具有显著差异。其中,采用表层扮演的员工需要投入大量的时间和精力,而持续的资源消耗会导致员工可用于主动服務行为的资源减少,从而降低员工从事组织公民行为的意愿[20]。Xu等(2020)发现表层扮演通常会使员工减少客户导向行为和组织公民行为的实施[19]。在对私立医院护士的调查中,Han(2018)发现表层扮演会阻碍护士提升服务水平和客户导向, 而深层扮演可以促进护士以患者为中心的服务导向[21]。 Becker等(2018)发现表层扮演不仅会抑制员工实施角色外行为,同时也会提高其离职意愿[22]。与表层扮演相反,采用深层扮演的员工通过内心情感的真实转变避免了后续认知资源的持续损耗,同时在与客户积极互动的过程中可以获得资源弥补,从而激励员工实施有利于提高组织效益的额外服务行为[19]。与采用表层扮演的护士相比,Kim等(2018)发现采用深层扮演的护士从事亲社会服务行为的意愿更高[23]。通过对服务型员工进行调查,Shagirbasha等(2021)发现采用深层扮演的员工会产生真实的积极情绪,根据积极情绪扩展理论,积极情绪可以提高员工为组织谋利的倾向,从而激励员工展现组织公民行为[24]。因此,本文提出以下假设:

H1a:表层扮演对服务导向组织公民行为具有显著的负向影响。

H1b:深层扮演对服务导向组织公民行为具有显著的正向影响。

(三)自我损耗的中介作用

自我损耗是指有限的自我控制资源被过度消耗后,自控资源出现短缺,个体自我控制能力下降的状态[11]。根据自我控制力量模型理论,情绪调节行为需要个体投入有限的自控资源,而高情绪工作要求需要消耗员工更多的自控资源,进而引发员工的自我损耗[7],处于自我损耗状态下的员工更倾向于做出不利于组织发展的反生产行为[6]和服务破坏行为[25]。

以往研究表明表层扮演和深层扮演在资源损耗方面具有显著差异[3],内心情感与外部情绪表现的失调在进行表层扮演的过程中会使员工产生较大的精神压力,伴随着自我控制资源的持续消耗,进而引发员工的自我损耗[26]。此外,客户对服务的评价与一线服务员工情绪表现的真实性密切相关,员工不真实的情绪表达(比如:“强颜欢笑”)很容易被客户察觉,继而引发客户负面的评价和行为反应,导致员工—客户关系僵化,在一定程度上加剧了员工的心理压力和工作负担[27];与此同时,员工不得不投入更多的自我控制资源来应对客户的不满,进而促进自我损耗的产生。

与表层扮演相比,深层扮演所需消耗的资源相对更少[10]。首先,采用深层扮演的员工实现了内心感受与外部表现的一致,避免了持续抑制自身情绪的需要,在深层扮演的后期所需消耗的认知资源极少[28]。其次,深层扮演具有资源补充的特性。一方面,采用深层扮演的员工会产生积极情感,获得内在资源的及时弥补[10],从而抑制自我损耗;另一方面,来自员工“真情实感”的服务更容易得到客户的认可和赞赏,有助于构建融洽的员工—客户关系[3],而良好的人际关系作为一种关键性社会资源可以弥补员工最初为调节情绪所消耗的自我控制资源[29],从而帮助员工有效避免自我损耗。综上,本文提出以下假设:

H2a:表层扮演对自我损耗具有显著的正向影响。

H2b:深层扮演对自我损耗具有显著的负向影响。

根据自我控制力量模型理论的分配观点,处于自我损耗状态下的个体更加关注自我利益,倾向于将仅剩的资源分配给有助于绩效评估和薪酬决策的角色内行为,同时减少对不具有即时回报性的角色外行为的资源投入[30]。有的研究表明资源的有限性会抑制自我损耗状态下的员工展现组织公民行为[31]和利他行为[12],甚至会使其表现出有损组织利益的工作退缩行为[9]以及不道德行为[3]。综合上述观点可以推论,自我损耗状态下的员工会降低从事角色外行为的倾向,尤其是需要投入更多额外资源的服务导向组织公民行为。

综上所述,根据自我控制力量模型理论,表层扮演会不断消耗一线服务人员的自我控制资源,导致员工陷入自我损耗状态,继而降低一线员工进行服务导向组织公民行为的意愿;而深层扮演可以通过及时的资源补充,弥补一线服务人员最初消耗的自我控制资源,有助于员工避免自我损耗,进而提高一线员工实施服务导向组织公民行为的动力。因此,本文提出以下假设:

H3a:自我损耗在表层扮演对服务导向组织公民行为的影响中起中介作用。

H3b:自我损耗在深层扮演对服务导向组织公民行为的影响中起中介作用。

(四)情绪调节自我效能感的调节作用

以往有关情绪劳动的边界条件研究表明情绪调节引发的资源损耗程度因人而异,个体在情绪劳动过程中能够得到内部资源的补充越多,越能够有效避免自我损耗以及自我控制资源不足带来的负面影响[26]。已有研究表明个体对自我控制能力的信念作为一种相对稳定的积极心理资源,可以有效缓冲情绪调节活动对个体造成的资源损耗[32]。对于高情绪劳动要求的一线服务人员来说,情绪调节自我效能感是十分重要的心理资源,能够提高员工在情绪调节过程中的情感体验和行动效率[33]。

在实施表层扮演的过程中,高情绪调节自我效能感的员工相信自己可以成功地表现出组织期望的情绪,具有较强的情绪控制感[34],相比于那些认为自己易受情绪状态支配的员工能够更好地应对情绪失调,受表层扮演的资源损耗负面效应影响更小。此外,研究表明情绪调节自我效能感具有资源补偿特性,高情绪调节自我效能感的员工能够获得更多的资源补充[35],从而减弱表层扮演对自我损耗的正面影响。由于缺乏调节自身情绪的信心和动力,低情绪调节自我效能感的员工在进行表层扮演时无法有效控制自身情绪,进而需要投入更多的资源以实现情绪伪装[36],更容易受到表层扮演的资源损耗影响。

在进行深层扮演时,高情绪调节自我效能感的员工对自身情绪调节能力充满自信,相信自己能够有效地应用复杂的情绪调节技术,实现组织情绪规则的内化[37],更有可能产生积极的内在情绪并在服务的过程中将积极情緒外化,从而与客户进行良好的互动,积累更多的资源[10],进而更加有效地抑制自我损耗。相比之下,低情绪调节自我效能感的员工缺乏成功调节情绪的信心,在进行复杂情绪调节的过程中会感到强烈的不安,进而降低积极的情感体验[35],无法充分发挥深层扮演的资源补充效果,从而加剧员工陷入自我损耗的风险。因此,本文提出以下假设:

H4a:情绪调节自我效能感对表层扮演与自我损耗的关系具有负向调节作用,即情绪调节自我效能感越高,表层扮演对自我损耗的正向影响越小。

H4b:情绪调节自我效能感对深层扮演与自我损耗的关系具有正向调节作用,即情绪调节自我效能感越高,深层扮演对自我损耗的负向影响越大。

根据上述观点和前文假设,自我损耗在情绪劳动与服务导向组织公民行为之间的中介作用也有可能受到情绪调节自我效能感的影响。具体而言,高情绪调节自我效能感的一线服务人员能够更好地应对情绪工作要求,在情绪调节过程中消耗的总体资源数量相对更少,能够有效避免自我损耗,进而提高服务导向组织公民行为的实施倾向;相反,低情绪调节自我效能感的一线服务人员缺乏实现情绪调节的信心,在情绪劳动过程中无法获得足够的补充资源,导致其陷入自我损耗的可能性提升,进而削弱员工从事服务导向组织公民行为的意愿。因此,本文提出以下假设:

H5a:情绪调节自我效能感负向调节自我损耗在表层扮演与服务导向组织公民行为之间的中介作用;情绪调节自我效能感程度越高,自我损耗的中介作用越弱。

H5b:情绪调节自我效能感正向调节自我损耗在深层扮演与服务导向组织公民服务行为之间的中介作用;情绪调节自我效能感程度越高,自我损耗的中介作用越强。

三、研究设计

(一)研究对象与问卷收集

本文以蓬勃发展的养老服务业为背景展开调查,选取情绪劳动高发的一线养老服务人员(主要包括养老护理员和专业养老医护人员)为调研对象,数据采集自南昌、长沙两地的六家养老服务机构。为减少同源方法偏差的影响,采取三阶段法进行问卷收集,三次调查间隔时间为10个工作日。在问卷发放前对其进行编码, 以便使不同阶段回收的问卷相互匹配,第一阶段主要收集了一线养老服务人员的情绪劳动、情绪调节自我效能感以及基本信息,共发放445份问卷,收回有效问卷398份(有效回收率为894%)。第二阶段收集了一线养老服务人员的自我损耗情况,共发放398份问卷,收回有效问卷356份(有效回收率为893%)。第三阶段主要收集了一线养老服务人员的自我损耗和服务导向组织公民行为,共发放问卷356份,收回有效问卷331份(有效回收率为929%)。

一线养老服务人员样本的基本特征如下: 在性别方面,女性占比较大(女性员工296人,占比高达894%;男性员工35人,占比仅为105%);在年龄方面,20—30岁的员工占359%,31—40岁的员工占353%,41—50岁的员工占181%,50岁以上的员工占107%;在教育程度方面,大部分员工为中专及以下学历(其中,初中占475%,中专占214%),大专及以上学历占125%;在工作年限方面,工作1年及以下占243%,工作1—5年占525%,工作6—10年占184%, 工作10年以上占48%。

(二)变量测量

为保证问卷信效度,本文所有变量均采用国外成熟量表进行测量,对所有英文量表采用翻译—回译处理,量表采用李克特5点评分,范围从1(非常不符合)到5(非常符合)。

情绪劳动:采用Grandy(2003)[38]开发的11题项量表进行测量。其中,表层扮演包含5个题项,代表题项如“面对服务对象时,我会假装心情很好的样子,即时内心并非如此”。该量表的 Cronbachs α 值为071。深层扮演包含6个题项,代表题项如“我会尝试去体会工作中必须表现出的情绪,不仅仅是假装而已”。该量表的 Cronbachs α 值为078。

自我损耗:采用Lin等(2015)[39]开发的5题项量表进行测量,代表性题目如“我的意志力消耗殆尽”,该量表的 Cronbachs α 值为077。

服务导向组织公民行为:采用Bettencourt和Brown(1997)[40]开发的5题项量表进行测量,代表性题目如“我经常超越本职要求为服务对象提供额外服务”,该量表的 Cronbachs α 值为072。

情绪调节自我效能感:借鉴Deng等(2017)[10]的研究,本文采用Wong和Law(2002)[41]开发的4题项量表进行测量,代表性题目如“我能很好地控制自己的情绪”,该量表的 Cronbachs α 值为082。

控制变量:参考以往研究提出的对服务导向组织公民行为可能会产生影响的人口特征变量,本文选取性别、年龄、学历和工作年限作为控制变量。

四、结果分析

(一)共同方法偏差检验

由于本文的数据采用员工自评的方式进行收集,单一来源自我报告法容易产生同源偏差,本文在问卷设计时采用了三阶段法、匿名填写等程序控制法进行控制。基于以上措施进一步采用“Harman单因子检验”方法进行同源方差检验,结果显示没有单一公共因子被析出,且第一公因子的方差解释率为2993%,小于总解释变异量的378%,表明本研究的共同方法偏差问题并不严重。

(二)验证性因子分析

本文使用Mplus83进行验证性因子分析,以检验各变量之间的区分效度。如表1结果显示,与其他模型相比,五因子模型与实际数据拟合的最为理想(χ2=41077,df=289,χ2/df=141,CFI=095,TLI=095,RMSEA=004,SRMR=005),各拟合指数均符合可接受的检验水平,这表明五个变量之间的区分效度良好。

(三)描述性统计分析

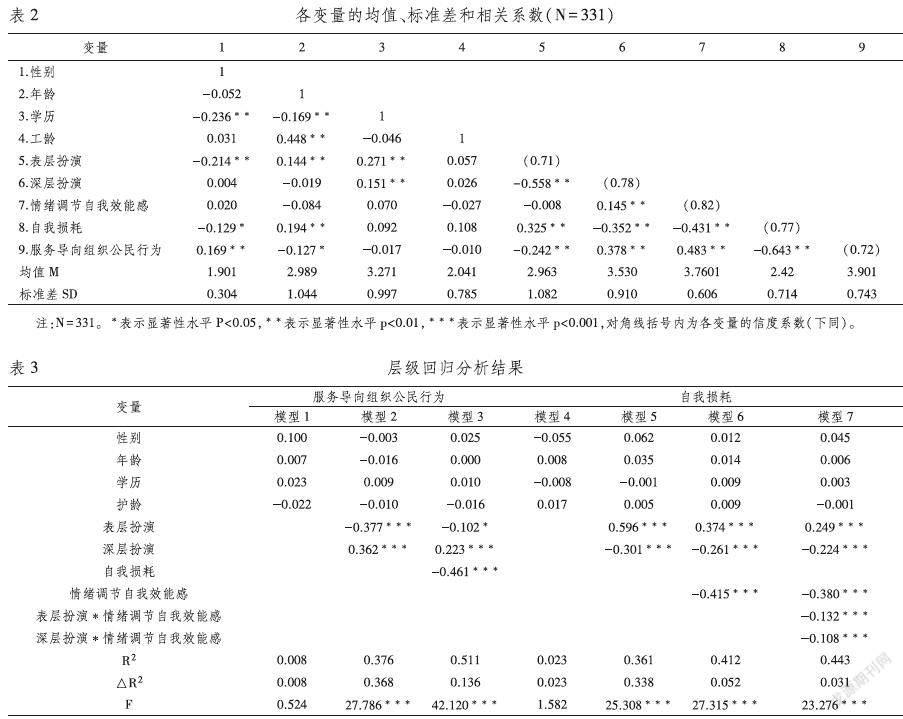

本文各变量的均值、标准差、相关系数和显著性水平见表2,可知表层扮演与自我损耗(r=0325,p<001)之间呈显著正相关,表层扮演和服务导向组织公民行为(r=-0242,p<001)存在显著负相关关系,深层扮演与自我损耗(r=-0352,p<001)之间存在显著负相关关系,深层扮演与服务导向组织公民行为(r=0378,p<001)呈显著正相关,与研究预期相符,说明可以进行后续的假设验证。

(四)假设检验

1主效应与中介效应检验

本文采用层次回归法和Bootstrap法对假设1—假设3进行检验,检验结果如表3所示。由模型2可以看出表层扮演对服务导向组织公民行为具有显著的负向影响(β=-0377,p<0001),深层扮演对服务导向组织公民行为具有显著的正向影响(β=0362,p<0001),因此假设1a和假设1b得到支持。进一步检验自我损耗在情绪劳动与服务导向组织公民行为之间的中介作用,由模型5可以看出表层扮演对自我损耗具有显著的正向影响(β=0596,p<0001), 深层扮演对自我损耗具有显著的负向影响(β=-0301,p<0001),假设2a和假设2b成立。在模型2的基础上加入中介变量自我损耗后,模型3显示自我损耗对服务导向组织公民行为的负向影响显著(β=-0461,p<0001),且表层扮演对服务导向组织公民行为的负向影响有所下降(β=-0102,p<005),深层扮演对服务导向组织公民行为的正向影响也有所下降(β=0223,p<0001)。 因此,自我损耗在表层扮演、深层扮演与服务导向组织公民行为之间的部分中介效应显著,假设3a和假设3b成立。

为精确探究中介效应的影响,本文采用Process程序的Bootstrap方法进一步检验自我损耗中介效应的显著性。如表4中分析结果显示,表层扮演通过自我损耗影响服务导向组织公民行为的间接效应值为-0379,95%的置信区间为[-0448,-0310],深层扮演通过自我损耗影响服务导向组织公民行为的间接效应值为0270, 95%的置信区间为[0219,0330],均不包含0,说明自我损耗在表层扮演、深层扮演与服务导向组织公民行为之间所起的中介作用均显著,假设3a和假设3b得到进一步验证。

2调节效应检验

为检验情绪调节自我效能感在情绪劳动与自我损耗之间的调节作用,对表层扮演、深层扮演和情绪调节自我效能感进行标准化处理,并以此构建交互项,从而使回归方程的系数更具有意义。由表3模型7可知表层扮演与情绪调节自我效能感的交互项对自我损耗产生显著的负向影响(β=-0132,p<0001),且交互项系数符号与表層扮演的系数符号相反,说明情绪调节自我效能感可以起到削弱主效应的作用,即情绪调节自我效能感越高,表层扮演对自我损耗的正向影响越弱,假设4a得到支持。由表3模型7可知深层扮演与情绪调节自我效能感的交互项对自我损耗产生显著的负向影响(β=-0108,p<0001),且交互项系数符号与深层扮演的系数符号相同,说明情绪调节自我效能感可以起到强化主效应的作用,即情绪调节自我效能感越高,深层扮演对自我损耗的负向影响越强,假设4b得到支持。

为进一步检验情绪调节自我效能感的调节作用,参考Aiken和West的建议,本文以情绪调节自我效能感的均值分别加上和减去一个标准差来绘制交互作用效应图(图2—图3)。 在高情绪调节自我效能感的条件下,由图2可知表层扮演对自我损耗的正向影响更弱(β=0218,p<0001),而在低情绪调节自我效能感的条件下,表层扮演对自我损耗的正向影响更强(β=0565,p<005)。当员工情绪调节自我效能感高较高时,由图3可知深层扮演对自我损耗的负向作用更强(β=-0481,p<0001),而对于低情绪调节自我效能感的员工,深层扮演对自我损耗的负向影响较弱(β=-0157,p<005)。因此,假设4a和假设4b得到进一步验证。

3有调节的中介效应检验

本文采用Bootstrap法来检验情绪调节自我效能感对自我损耗中介效应的调节作用。由表5可知,表层扮演通过自我损耗对服务导向组织公民行为的间接作用在高情绪调节自我效能感时更弱(β=-0118,95%CI=[-0374,-0245]),而在低情绪调节自我效能感时更强(β=-0307,95%CI=[-0206,-0032]),因此假设5a得到验证。此外,当情绪调节自我效能感较高时,表5显示深层扮演通过自我损耗对服务导向组织公民行为的间接作用更强(β=0248,95%CI=[0196,0313]),而当情绪调节自我效能感较低时,深层扮演通过自我损耗对服务导向组织公民行为的间接作用较弱(β=0081,95%CI=[0029,0162]),且两个影响系数之间的差异显著(△β=0167,95%CI=[0076,0245])。因此,假设5b得到验证。

五、结论与启示

(一)研究结论

本文以一线养老服务人员为调查对象,通过实证分析得出:(1)不同的情绪劳动策略对员工服务导向组织公民行为的影响具有显著差异,其中表层扮演对服务导向组织公民行为具有显著的负向影响,而深层扮演对服务导向组织公民行为具有显著的正向影响;(2)自我损耗在表层扮演、深层扮演与服务导向组织公民行为之间起部分中介作用;(3)情绪调节自我效能感负向调节表层扮演与自我损耗的正向关系,正向调节深层表演与自我损耗的负向关系;(4)情绪调节自我效能感也能够调节自我损耗在情绪劳动与服务导向组织行为之间的中介作用,即情绪调节自我效能感越高,自我损耗在表层扮演与服务导向组织行为之间的中介作用越弱,在深层扮演与服务导向组织行为之间的中介作用则越强。

(二)管理启示

随着养老服务业的快速发展,养老服务机构必须不断地提高服务质量和水平从而获得竞争优势,而优质服务的关键在于优秀的员工。本文对优化养老服务业的管理实践提出以下建议:首先,组织必须加强对一线员工情绪劳动管理的关注。一方面,组织可以积极开展情绪管理培训,提高员工对情绪劳动的正确认知以及必要的情绪管理技能,引导员工更多地采用深层扮演策略;另一方面,组织可以对表现优秀的一线员工进行表扬和认可等精神上的奖励,让员工深刻体会到组织的支持和鼓励,弥补员工因情绪调节工作要求所消耗的心理资源,进而提高员工主动提供额外服务的意愿。

其次,组织应该积极关注一线服务人员的心理状态,尤其是其自我损耗状况。组织管理者要积极关注一线服务人员的心理健康状况,加强与员工之间的情感沟通,及时帮助员工排解负面情绪,避免其内在资源的过度消耗。此外,管理者可以實施人性化的管理方式,合理安排员工的工作量和工作时间,让员工可以通过充分的休息实现资源的恢复,尽可能避免员工产生自我损耗。

最后,组织也要重视一线服务人员的情绪调节自我效能感。那些具备热情、活力、有责任心等特质的员工,往往对自身情绪调节能力具有强烈的自信,在情绪工作中更加善于调节和稳定个人情绪,因此,人力资源管理者在招聘和选拔一线服务人员时应该要注重应聘者是否具备该特质。此外,组织可以开展情绪调节能力的强化训练,如情景模拟和角色扮演,定期举办素质拓展、职业技能比赛等活动,从而帮助员工不断提升情绪调节自我效能感。

参考文献:

[1] 朱飞,章婕璇,朱曦济. 人力资源管理强度影响服务导向组织公民行为的实证研究——组织承诺的中介作用和象征性雇主品牌的调节作用[J]. 中央财经大学学报, 2020(12):106-114.

[2] Tang Y Y, Tsaur S H. Supervisory Support Climate and Service-Oriented Organizational Citizenship Behavior in Hospitality: The Role of Positive Group Affective Tone[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2016, 28(10):2331-2349.

[3] 银丽萍,张向前. 情绪劳动对员工亲组织非伦理行为的影响:基于自我损耗视角[J]. 预测, 2019,38(5):43-50.

[4] Hochschild A R. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling[M]. Berkeley: University of California Press,1983.

[5] 舒雯燕. 情绪劳动与组织公民行为及工作绩效的关系[D]. 上海:华东师范大学,2018.

[6] 卫武,黄昌洋,张琴. 消极情绪对组织公民行为和反生产行为的影响:自我控制视角[J]. 管理评论,2019,31(12):146-158.

[7] Baumeister R F,Tice V. The Strength Model of Self-Control[J]. Current Directions in Psychological Science,2007,16(6):351-355.

[8] 朱千林,魏峰,杜恒波. 职场排斥对员工主动性行为的作用机制——自我损耗的中介效应和认同导向的调节效应[J]. 科学学与科学技术管理,2020,41(4):113-129.

[9] Nguyen H,Groth M,Johnson A. When the Going Gets Tough,the Tough Keep Working: Impact of Emotional Labor on Absenteeism[J]. Journal of Management,2016,42(3):615-643.

[10] Deng H,Walter F,Lam C K,et al. Spillover Effects of Emotional Labor in Customer Service Encounters Toward Coworker Harming: A Resource Depletion Perspective[J]. Personnel Psychology,2017,70(2):469-502.

[11] Baumeister R F,Heatherton T F,Tice D M. Losing Control : How and Why People Fail at Self Regulation[M]. San Diego,CA: Academic Press,1994.

[12] Trougakos J P,Beal D J,Cheng B H,et al. Too Drained to Help: A Resource Depletion Perspective on Daily Interpersonal Citizenship Behaviors[J]. Journal of Applied Psychology,2015,100(1):227-236.

[13] 王麗君. 养老护理员对老年人态度与工作倦怠的现况调查及相关性研究[D]. 郑州:河南大学,2017.

[14] Grandey,Alicia A. Emotion Regulation in the Workplace: A New Way to Conceptualize Emotional Labor[J]. Journal of Occupational Health Psychology,2000,5(1):95-110.

[15] Diefendorff J M,Croyle M H,Gosserand R H. The Dimensionality and Antecedents of Emotional Labor Strategies[J]. Journal of Vocational Behavior,2005,66(2):339-357.

[16] 倪渊,李翠. 包容型领导与情绪劳动策略选择——来自银行业一线服务人员的实证研究[J]. 南开管理评论,2021,24(2):106-119.

[17] Bettencourt L A,Gwinner K P,Meuter M L. A Comparison of Attitude,Personality,and Knowledge Predictors of Service-Oriented Organizational Citizenship Behaviors[J]. Journal of Applied Psychology,2001,86(1):29-41.

[18] Harsono S. Service-Oriented Organizational Citizenship Behavior,Service Quality and Customer Citizenship Behavior: Comparison of Implementation and Evaluation from the Perspective of Bank Customers[J]. Market-Trziste,2021,33(1):75-92.

[19] Xu S T,Cao Z C,Huo Y. Antecedents and Outcomes of Emotional Labour in Hospitality and Tourism: A Meta-Analysis[J]. Tourism Management,2020,79:10499.

[20] 鄒振栋,杨勇,王慧,等. 情绪劳动对组织公民行为的作用机制:基于服务氛围视角[J]. 东北大学学报(自然科学版),2017,38(3):448-451,456.

[21] Han S S,Han J W,Kim Y H. Effect of NursesEmotional Labor on Customer Orientation and Service Delivery: the Mediating Effects of Work Engagement and Burnout[J]. Safety and Health at Work,2018,9(4):441-446.

[22] Becker W J,Cropanzano R,Wagoner P V,et al. Emotional Labor Within Teams: Outcomes of Individual and Peer Emotional Labor on Perceived Team Support,Extra-Role Behaviors,and Turnover Intentions[J]. Group & Organization Management,2018,43(1):38-71.

[23] Kim Y,Jang J. NursesOrganizational Communication Satisfaction,Emotional Labor,and Prosocial Service Behavior: A Cross-Sectional Study[J]. Nursing & Health Sciences,2018,21(2):223-230.

[24] Shagirbasha S,Sivakumaran B. Cognitive Appraisal,Emotional Labor and Organizational Citizenship Behavior: Evidence from Hotel Industry[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management,2021,48:582-592.

[25] Hongbo L,Waqas M,Tariq H,et al. Cost of Serving Others: A Moderated Mediation Model of OCB,Ego Depletion,and Service Sabotage[J]. Frontiers in Psychology,2021,12:365.

[26] Yam K C,Fehr R,Keng-Highberger F T,et al. Out of Control: A Self-Control Perspective on the Link Between Surface Acting and Abusive Aupervision[J]. Journal of Applied Psychology,2016,101(2):292.

[27] Germeys L,De Gieter S. A Diary Study on the Role of Psychological Detachment in the Spillover of Self-Control Demands to Employees Ego Depletion and the Crossover to Their Partner[J]. European Journal of Work and Organizational Psychology,2018,27(1):140-152.

[28] 廖化化,颜爱民. 情绪劳动与工作倦怠——一个来自酒店业的体验样本研究[J]. 南开管理评论,2016,19(4):147-158.

[29] Eneizan B M,Abdelqader A A,AL-Kharabsheh K A,et al. An Investigation into the Relationship between Emotional Labor and Customer Satisfaction[J]. Journal of Management and Business Administration. Central Europe,2019,27(4):23-47.

[30] 费定舟,钱东海,黄旭辰. 利他行为的自我控制过程模型:自我损耗下的道德情绪的正向作用[J]. 心理学报,2016,48(9):1175-1183.

[31] 张亚军,张军伟,崔利剛,等. 组织政治知觉对员工绩效的影响:自我损耗理论的视角[J]. 管理评论,2018,30(1):78-88.

[32] Pugh S D,Groth M,Hennig-Thurau T. Willing and Able to Fake Emotions: A Closer Examination of the Link Between Emotional Dissonance and Employee Well-Being[J]. Journal of Applied Psychology,2011,96(2):377.

[33] Benfer N,Bardeen J R,Clauss K. Experimental Manipulation of Emotion Regulation Self-Efficacy: Effects on Emotion Regulation Ability,Perceived Effort in the Service of Regulation,and Affective Reactivity[J]. Journal of Contextual Behavioral Science,2018,10:108-114.

[34] Caprara G V,Di Giunta L,Eisenberg N,et al. Assessing Regulatory Emotional Self-Efficacy in Three Countries[J]. Psychological Assessment,2008,20(3):227.

[35] Lloyd J,Bond F W,Flaxman P E. Work-Related Self-Efficacy as a Moderator of the Impact of a Worksite Stress Management Training Intervention: Intrinsic Work Motivation as a Higher Order Condition of Effect[J]. Journal of Occupational Health Psychology,2017,22(1):115.

[36] Deng H,Walter F,Lam C K,et al. Emotional Labor Interactions and Coworker Harming: A Self-Regulatory Depletion Perspective[C]//Academy of Management Proceedings. Briarcliff Manor,NY 10510: Academy of Management,2014,2014(1): 12423.

[37] De Clercq D,Haq I U,Azeem M U. Perceived Contract Violation and Job Satisfaction: Buffering Roles of Emotion Regulation Skills and Work-Related Self-Efficacy[J].International Journal of Organizational Analysis,2019,28(2):383-398.

[38] Grandey A A. When “The Show Must Go On”: Surface Acting and Deep Acting as Determinants of Emotional Exhaustion and Peer-Rated Service Delivery[J]. Academy of Management Journal,2003,46(1):86-96.

[39] Lin S H,Johnson R E. A Suggestion to Improve a Day Keeps Your Depletion Away: Examining Promotive and Prohibitive Voice Behaviors Within a Regulatory Focus and Ego Depletion Framework[J]. Journal of Applied Psychology,2015,100(5):1381-1397.

[40] Bettencourt L A,Brown S W. Contact Employees: Relationships Among Workplace Fairness,Job Satisfaction and Prosocial Service Behaviors[J]. Journal of Retailing,1997,73(1):39-61.

[41] Wong C S,Law K S. The Effects of Leader and Follower Emotional Intelligence on Performance and Attitude: An Exploratory study[J]. Leadership Quarterly,2002,13(3):243-274.

The Influence of Emotional Labor on Employee Service-oriented Organizational

Citizenship Behavior: Based on Elderly Care Industry

MA Yue-ru1, DENG Hui2

(1.Business School, Central South University, Changsha 410083, China;

2. Business School, Central South University, Changsha 410083, China)

Abstract: Front-line employees′ service-oriented organizational citizenship behavior(OCB) is an important factor which affecting service quality and customer satisfaction, but the formation mechanism of service-oriented OCB is still lack of empirical exploration. Based on the strength model of self-control, this paper selects emotional labor as a potential antecedent variable and constructs a moderated mediation effect model.This paper takes the elderly care industry as an example, through the investigation and analysis of 331 front-line elderly care workers, discusses the mechanism and boundary conditions between emotional labor and service-oriented OCB.The empirical study finds that surface acting can stimulate service-oriented OCB, while deep acting can hinder service-oriented OCB; Ego depletion plays a partial mediating role between surface acting, deep acting and service-oriented OCB; Emotion regulation self-efficacy can weaken the positive effect of surface acting on ego depletion and can strengthen the negative effect of deep acting on ego depletion; Emotion regulation self-efficacy not only moderates the indirect effect of surface acting on service-oriented OCB through ego depletion, but also moderates the indirect effect of deep acting on service-oriented OCB through ego depletion.

Key words: front-line employee; emotional labor; service-oriented organizational citizenship behavior; ego depletion; emotion regulation self-efficacy

(責任编辑:关立新)