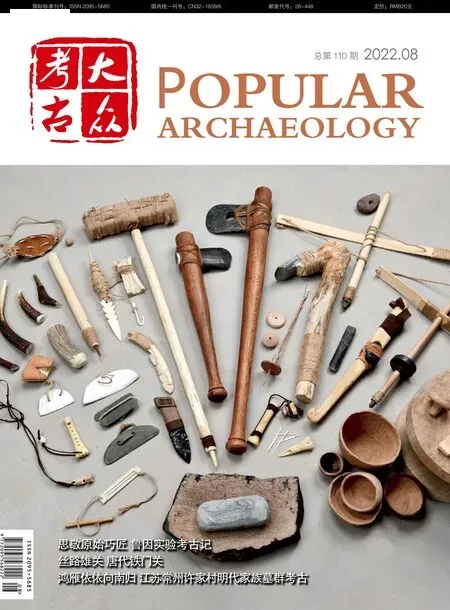

考古信息集锦

穷物理

水洞沟古人类如何利用鸟类资源

近期,中科院古脊椎动物与古人类研究所高星团队的张乐副研究员等对水洞沟第12 地点出土的414 件鸟类骨骼进行了埋藏学研究,深入探讨了史前人类的鸟类开发利用策略,该项成果发表在国际期刊Archaeological and Anthropological Sciences上。水洞沟第12 地点的鸟类以鸡形目(环颈雉、石鸡和山鹑)为主,鹰形目(胡兀鹫、大鵟和普通鵟)和鸮形目(雕鸮等)等肉食性鸟类次之。研究显示,古人类在鸟类骨骼表面造成的切割、敲砸、烧烤与劈裂等痕迹主要分布于鸡形目的多肉部位(如肱骨的近端、股骨和胫骨等)以及猛禽类前肢的肢端部分。这一现象表明水洞沟先民可能对前者进行了较为彻底的营养性利用,而对后者则是进行了获取羽毛的处理。遗址中胡兀鹫及鸵鸟肢骨碎片上刮削痕迹的出现表明它们与史前人群的骨制品制作工艺有关。水鸟和幼鸟骨骼材料的缺失指示古人类可能主要于冬季活动在水洞沟第12 地点及周边区域。织网类工具以及环颈雉雌雄个体数量的明显差异则显示水洞沟古人类可能采用了两种捕鸟方式—网套及选择性的弓箭猎杀。(中国科学院古脊椎动物与古人类研究所网站)

望京楼遗址的家养动物

以望京楼遗址出土动物骨骼为研究对象,通过种属鉴定、数量统计、测量数据分析、死亡年龄推算等方法,尝试探讨居于大型聚落的先民对动物资源的消费和利用。结果显示,该遗址的家养动物有猪、黄牛、绵羊、山羊和狗,家养动物数量占多数。遗址的猪多数为未成年个体,说明肉食消费是遗址先民养猪的主要目的;绵羊多数为成年个体,说明获取羊毛是遗址先民养羊的主要目的。通过与二里头、南洼、煤山和皂角树等其他等级聚落遗址的比较可知,早期国家的都邑和大中型聚落的家养动物的种类更丰富,绵羊的数量比例随聚落等级的降低而减少,绵羊的身体尺寸随聚落等级的降低而变小,以获取羊毛为主要目的养羊业更容易在高等级聚落中出现。这一研究揭示了早期国家大型聚落和国家内部不同等级聚落开发利用动物资源的特点和差异,为从动物考古的角度探讨早期社会复杂化提供了可能性。(尤悦、陈相龙、余翀等,《人类学学报》2022 年第3 期)

天津桃花园墓地明清时期缠足女性的足骨形变

借助量化方法对桃花园墓地明清时期101 例女性足骨形变方式、程度、对称性等进行系统分析,研究结果表明,双侧足骨形变总体上是对称的。缠足对跗骨的影响主要在于整体尺寸缩小和关节面改变。第1跖骨除整体尺寸缩小外,还存在诸多明显的骨体形态改变;第2、3 跖骨头部和底部尺寸缩小,但形变不大。第3—5 近节趾骨骨体长度和高度的侧别差异明显,特别是第3 近节趾骨双侧整体不对称。这一群体至少在18 岁时已经缠足,25 岁以后足骨已发生形变,35 岁之后形变较明显。部分个体足骨形变程度较轻,其生前可能仅束足纤直,未经裹弯。足骨形变程度与陪葬品多寡并无相关性,其形变差异很可能与身体疾病、劳作需要、缠足方法或缠足观念差异有关。(李法军、邱林欢、赵晨、盛立双,《人类学学报》2022 年第4 期)

知文明

中国史前至秦汉时期石玉器手工业的演进

中国史前至秦汉时期石玉器手工业的演进大致经历了五个阶段。第一阶段,旧石器时代的石器工业,是石玉器手工业的发生和形成期。第二阶段,旧石器时代晚期的细石器工业,石玉器手工业从旧石器向新石器的转型过渡期,其年代大致是距今5 万—1 万多年间,华北和华南的石器工业仍然呈现出不同的发展态势。第三阶段,新石器时代以磨制技术为代表的石玉器手工业,是石玉器手工业的全面发展期,始于1 万多年前而止于距今4000 年前后。尽管不同时期、不同地区、不同文化共同体的石玉器手工业及其发展态势有所不同,但磨制成为石器制作的主流技术,装柄器具流行,尤其是玉器加工业出现并逐步与石器加工业相分离,更是这一时期石玉器手工业发展的一个重要标志。石器加工业主要服务于社会生产以及战争、玉器加工业主要服务于社会生活的格局逐步形成。第四阶段,夏商西周时期的石玉器手工业,以石器加工业日趋衰微和玉器加工业持续发展为特征的转型过渡期,其年代为公元前21世纪前后至公元前8 世纪初。在青铜兵器和手工工具迅速崛起的背景下,石器加工业迅速萎缩。玉器加工业进一步获得发展,产品种类进一步增多,产业规模进一步扩大,在社会生活中的地位和作用进一步提升,其主要生产经营方式为王室经办。第五阶段,春秋至秦汉时期的石玉器手工业,以石器加工业的趋于衰亡、玉器加工业的持续发展和石作加工业的兴起为主要特征的新阶段,其年代为公元前8 世纪中叶至公元3 世纪。玉器加工业至迟从战国时期开始,官府生产和民营生产并存、并举。从石器加工业脱胎出来的石作加工业逐步形成—即开采和加工石料,加工成建筑材料、建筑构件或碑碣,制作各种非锋刃农具、手工工具、日用器具、丧葬用品等,其生产经营方式大多是民营,但也存在少量的官府经办。秦汉以后,石作加工业(即“石作”)和玉器加工业(即“玉作”)作为几乎毫不相干的两种产业沿着各自的道路继续演进。(白云翔,中国社会科学网)

夏商时期中原文化在江汉平原及周边地区的进退

盘龙城随二里头文化的进入而兴起,并凭借地理位置的优势以及二里头文化和下七垣文化在此交汇的文化背景而开始在江汉地区确立起较为特殊的地位,进而为之后的崛起奠定基础。二里冈文化的进入使盘龙城发展成为江汉平原及周边地区等级最高的中心城市,并以此为据点形成了在该区域强势扩张的局面。其中,在江汉平原东部、赣鄱地区和洞庭湖东部地区,中原文化的进入表现为文化势力的主导地位和多层级聚落体系的设置,而在江汉平原西部及洞庭湖西部地区,中原文化的进入则表现为直接或间接的文化接触。商时期中原文化对江汉平原及周边地区的经营重心显示出区域的差异性,这从侧面反映出资源获取是其向南扩张的重要动机。至中商偏晚阶段,盘龙城遗址遭到废弃,中原文化向北撤出,江汉平原及周边地区地方青铜文化随后兴起并发展,但两地间的文化联系并未断绝。(盛伟,《四川文物》2022 年第4 期)

殷商玉戈名实考

殷商文字中有戈类器物的象形字,可分两类:一类象有柄铜戈之形,隶作戈字。一类象玉戈之形,可隶作,有时作纳玉戈之形。戈字本义指兵器戈,用作动词表杀伐。则专指礼仪用器,常用作贡纳、进献、赏赐、祭祀等。祭祀用玉戈涉及礼、燎祭、沉祭等。在考古发现的殷商墓葬中,玉戈是最重要的玉礼器之一,可分两型:一种曲援,形似镰刀;另一种直援,三角形援尖,双刃。还有玉援铜内戈,内上往往镶嵌绿松石。除了用作礼器,还演化成一种小巧玲珑的佩饰。(杜金鹏,《文物》2022 年第7 期)

读天下

《夏商周断代工程报告》首发

7 月29 日,由夏商周断代工程专家组编著、科学出版社出版发行的《夏商周断代工程报告》新书首发式暨专家研讨会在北京举办。该书是对“夏商周断代工程”9 大课题、44 个专题研究的综合与总结,是在《夏商周断代工程1996—2000 年阶段成果报告:简本》的框架和结论的基础上编写修订而成,较为全面系统地反映了“夏商周断代工程”的实施和研究过程、取得的成果和结题后的重要新进展。(张小筑,国家文物局网站)

Books Exhibition 书讯

《南北朝墓葬礼制研究》

韦正 著

上海古籍出版社,2022 年8 月

纪念性、活动性主题出版的命脉是时效性,对各种主题的敏感性及前瞻性是保证主题出版时效性的重要前提。纪念性主题出版存在最佳出版和宣传时段,及时设置议程,容易形成舆论热点,一旦错过,公众注意力则会转移。在策划主题时,要关注大主题下具有出版潜力的小方向。自党的十八大以来,中国梦迅速成为出版热点,一时间,各出版社抓住机遇,纷纷推出了特色鲜明的中国梦主题图书。其中,人民出版社别具一格,将1933年《东方杂志》上100多位知识分子的新年梦想进行搜集整理,形成了《八十年前的中国梦》一书并出版,从另一个角度阐释了中国梦是近代以来中华民族最伟大的梦想。

南朝和北朝社会均发展出不同于以往的形态和特质,促使各自墓葬礼制具有很强的独立性,并具备了相当完整的“生命史”。作者在考古学视角下,将南北朝墓葬礼制研究与其他学科的研究成果相结合,以此来探究汉唐之变关键阶段—南北朝时期社会内部的自发调适在丧葬文化领域的表现。

《明蓟镇长城营建史及军事防御体系》

王晓芬、苑鹏军、韩泽华 著

科学出版社,2022 年3 月

本书对明蓟镇长城进行了较为系统详细的分析与阐释,内容涵盖了蓟镇长城的营建、主要关隘、建筑形制、主要战役、将帅以及军事防御体系等多个方面,集知识性、学术性和可读性于一体,对正确理解长城概念、系统了解蓟镇长城营建历程、科学把握防御体系布局、传承长城文化、传播中华文明具有重要意义和价值。

《无问西东:锡林郭勒考古所见的文化交流与互动》 王晓琨 著

中国社会科学出版社,2022 年6 月

本书主要分析讨论在锡林郭勒发现的勒瓦娄哇刮削器、花边陶鬲、车辆岩画、鎏金希腊人物银碗、佛教人物铺首等文化遗物的产地来源与流变,力图全面、生动展现锡林郭勒与外界交流互动的历史场景。正是这些多方向的互动传播与兼容并蓄,构成了锡林郭勒地区丰富多彩的古代文化。

《考古发掘现场文物保护技术》

杨璐、黄建华 著

科学出版社,2022 年1 月

本书介绍了考古发掘现场文物保护的理论基础,相关工作程序、级别以及当前我国现场保护的发展现状,还有现场保护涉及的环境因素,包括温度、湿度、光辐射、空气污染物、微生物等环境因素在现场保护中对文物的作用及其控制方法。此外还介绍了现场保护的通用技术和常规保护处理技术。

《七个骨架:七副骸骨中的疯狂人类史》

【美】莉迪亚·派恩 著,秦鹏 译

海峡书局,2022 年8 月

本书讲述迄今为止人类著名七副骸骨 “出圈”的故事,包括《人类陪衬拉沙佩勒老人》《上等赝品皮尔当》《民间英雄汤恩幼儿》《科学贵妇人露西》《下落不明的北京人》《饱受争议的霍比特人佛罗》《现代速成红人源泉种》七个古人类化石的故事。化石的故事不仅有关死亡,更有关重生与成名。

《河流是部文明史》

【美】劳伦斯·C.史密斯 著,周炜乐 译

中信出版集团,2022 年8 月

一方面,河流提供了水资源和交通方式,使早期人类的繁衍与交流成为可能,在文明发展后,又推动了农业、工业、贸易进程,提供新型能源,为社会的繁荣提供了动力。另一方面,河流作为一种天然的资源和屏障,不仅可以是国家的边界,甚至能够催生民族文化认同,河流治理也广泛牵涉社会的政治经济问题。