鸿雁依依向南归 江苏常州许家村明代家族墓群考古

文 图/郑铎 黄督军

许家村明代家族墓群位于常州钟楼区许家村。2020 年4—11 月,为配合当地基本建设,经国家文物局批准,常州市考古研究所联合南京博物院对前期勘探发现的古代墓葬进行了发掘清理,发现六朝至明清时期古墓葬66 座,其中明代墓葬分布集中,排列有序,推测为一处家族墓地。

发现:独特的墓地布局

墓地位于太湖和滆湖北部的水网平原地区,北距长江约25 公里,西南距滆湖约5 公里。根据历史资料和考古调查信息,这一区域原来有一座土墩,整个墓群背靠土墩,朝向北侧的南童子河,形成“背山面水”的风水格局。

因为这一区域原为村舍,现代房屋的地基直接破坏至生土层,墓葬开口层位及地层信息均已无存。墓葬排列方式比较特殊,平面呈“人”字形,形似飞行中的雁群。发掘后大致可以分为2 组:第一组M7—M9,头向东北;第二组33 座,头向西南,自南向北分为9 排,似乎经过了统一的规划,其中1—5 排排列有序,以M1—M3 为中心对称分布,彼此没有打破关系,6—9 排均位于墓群的远端,墓葬之间存在打破关系,且离前5 排有一定距离。

发掘现场

许家村明代家族墓群

第一组的3 座墓葬均为单室,第二组则流行合葬,部分砖室墓或浇浆墓共享一道隔墙,推测为夫妻合葬墓。

发掘:多样的墓葬形制

墓葬形制多样,有石室墓、砖室墓、浇浆墓、土坑墓4 类,以砖室墓为主,浇浆墓和土坑墓次之。

石室墓M58

石室墓仅M58 一座,平面呈长方形,墓葬四壁和盖板均用长方形条石砌筑,底部未铺砖,石室内为长方形棺木。

石盖板砖室墓M12、M14

券顶砖室墓M48、M49

砖室墓根据形制可分为石盖板砖室墓和券顶砖室墓两种。石盖板砖室墓共12 座,形制相同,平面均为长方形,用青砖砌成墓室,上盖石板,一般由3 或4 块麻石或者青石作为盖板,盖板上有穿绳用的“牛鼻状”穿孔。券顶砖室墓共7 座,起券方式多样,以弧形券顶为主,也有立砖平砌的造型,在券顶下有一横木支撑,部分券顶被晚期墓葬破坏,顶砖塌陷在墓室内。墓四壁用青砖错缝平铺,头部设置方形、拱形或谷仓形状的“头龛”,部分墓葬在东西两侧还设置有“壁龛”。墓底用青砖错缝平铺,少数墓葬用三块方形“金砖”平铺而成。砖室墓一般有棺有椁,椁板腐烂严重,仅存底板和边板,棺木保存较为完好,所用大砖侧面有“直隶常州府无锡县造”的铭文。

浇浆墓可分为浇浆木椁墓和浇浆石盖板墓两种,以浇浆木椁墓为主,整个墓圹均用浇浆浇筑,内置木椁,椁内为长方形木棺,浇浆外侧头部位置设置有壁龛,放置青花瓷盖罐或灰陶罐。浇浆的厚度不一,有的厚0.5—0.8 米,有的仅薄薄一层,根据其材料配比的不同,表面呈白色或灰白色。浇浆木椁墓共7 座,以M60、M61 最具代表性,为夫妻合葬墓,形制相同,墓室呈长方形,用糯米浆三合土整体浇筑而成,椁室呈长方形箱状,与浇浆紧密结合在一起,椁盖板由4 块方形木板组合而成。椁室内为长方形棺木,棺木一端略宽,另一端略窄,外髹朱漆,用榫卯相接,其中M61 棺板上放置有5 个锡质香炉。浇浆石盖板墓仅M46 一座,墓圹呈长方形,四壁及墓底用青砖砌成,上盖5块长方形石板,砖室及石盖板外侧用糯米浇浆三合土浇筑成为一个整体。

土坑墓根据是否有椁室可分为竖穴土坑木椁墓和竖穴土坑墓,前者由长方形墓圹、椁室和棺木三部分组成,椁板与棺木在头部位置形成类似头厢的空间,放置灰陶盖罐和锡制明器;后者形制简单,长方形墓圹内放置棺木,部分墓葬的南壁有开挖的头龛。

第二组墓葬中均有笭板出土,且比较有特色。笭板位于棺木内的底板上,呈长方形,较棺木内底略小,厚1—2 厘米,表面有圆孔和凹槽组成的方胜或星象图案。

图① 浇浆木椁墓M60、M61

图② 浇浆石盖板墓M46

图③ 竖穴土坑木椁墓M56、M57

图④ 竖穴土坑墓M55

图① M4 苓板图案

图② M13 苓板图案

图③ M61 苓板图案

图④ M45 苓板图案

丰富的随葬器物

墓群随葬器物类型多样,棺内主要随葬瓷碗、金银首饰、印章、梳子、铜镜、铜钱等日用器物,棺室与椁室之间的头厢位置随葬锡明器或灰陶罐,砖室墓的壁龛内出土青花瓷盖罐、灰陶盖罐或釉陶罐。

出土随葬品根据其材质,可分为陶器、瓷器、金银器、玉石器、铜器、锡明器和漆木器等。随葬陶器有灰陶和釉陶两类,灰陶器形以盖罐为主,还有少量小陶缸,出土时一般置于砖室墓壁龛或椁室与棺木之间的头厢内,5 个为一组,代表“五谷仓”。陶盖罐外形相似,底部有3 个矮足,器盖有一乳丁状钮,部分器盖上有朱砂书写的“豆”“米”“麦”等文字。釉陶器器形单一,均为釉陶罐,出土于墓葬壁龛内。

瓷器以青花瓷器为主,青瓷和白瓷次之,还有少量酱釉瓷器。青花瓷器形以盖罐为主,多出土于壁龛内或椁室与棺木之间的空隙内,5个为一组,造型相同,器盖呈盔状,器腹刻划出芭蕉、花卉、奔马、山水、人物故事等内容,器内有炭化稻米、高粱等植物痕迹。部分墓葬随葬青花瓷碗,均为民窑烧制,刻画内容抽象,可辨有云气纹、花卉纹、鱼纹等。白瓷器包括带盖小罐和白瓷碗,其形制、功能与同类青花瓷器相同。酱釉瓷器数量不多,器形有釉陶罐和瓜棱罐等。

图① M56 椁室内随葬品

图② M7 壁龛内随葬品

图③ M17 壁龛内随葬品

图④ M59 出土陶盖罐组合

图⑤ M11 出土釉陶罐

图② M57 出土青花瓷盖罐组合

图③ M61 出土青花人物故事盖罐

图④ M5 青花瓷盖罐内炭化植物

图⑤ M3 出土云气纹青花瓷碗

图⑥ M4 出土鱼纹青花瓷碗

M55 出土白瓷印花碗

M53 出土酱釉瓜棱罐

M56 出土金镶宝石挑心

出土金银器主要为女性饰品,包括头面顶簪、花头簪、挑心、花钿、掩鬓、耳环、戒指等,多以镀金银饰为主,少量耳环和小饰件为纯金材质。头面装饰多镶嵌宝石,大部分宝石脱落,部分保留的可辨有绿宝石、蓝宝石和红宝石等。此外还有蝴蝶形、凤鸟形、牡丹花卉等造型的装饰品,制作工艺精湛。顶簪流行梵文或花卉纹装饰,花头簪多流行花瓣状或旋纹,简约自然。挑心制作精美,如M56 出土挑心镶嵌宝石,尽显雍容华贵。掩鬓制作成一串葡萄的形状,镶嵌的宝石作为葡萄籽,优美动人。耳环形式多样,以“葫芦形”为主,有纯金的和镀金银的,也有银质的。鎏金银戒指共3 枚,表面雕刻有飞马、对凤等图案。此外,还出土数量较多的方胜形镀金银装饰件,上面有镂刻的花卉、祥云、铜钱等纹饰。

图① M13 出土鎏金梵文顶簪 图② M59 出土金饰件 图③ M55 出土鎏金银戒指图④ M56 出土金耳坠 图⑤ M60 出土金耳坠 ⑥ M3 出土银方胜饰件⑦ M61 出土银方胜饰件

玉石器数量较少,包括印章、发簪和装饰物。印章共出土3 枚,2 件为青田石材质,另一件为煤精石雕刻成的鸟形,印面分别刻有“宿夫”、“宿夫私印”和“敬箴”字样,推测为墓主人的私印。部分发簪含玉石材质,如M14 出土银发簪,簪头为水晶质地,雕刻成花瓣形。M55 出土玉饰品1 件,青白玉,中间有穿孔。

M58 出土印章印面

M58 出土煤精石鸟形印章正、反、侧面

M14 出土水晶发簪

铜器有铜镜、铜钱、铜壶、铜事件等。铜镜样式繁多,大小各异,题材丰富,以仿早期铜镜为主,如仿汉神兽镜、仿汉博局镜、仿汉铭文镜、仿唐海兽葡萄镜、仿唐秦王赏金镜、仿宋人物故事镜、青鸾对舞铭文镜等,也有明代独有的素面镜和凸棱纹镜,其中M56 出土秦王赏金镜,内缘为浮雕的4 只神兽,中间有一圈铭文:“赏得秦王镜/判不惜千金/非关欲照胆/特是自明心”。铜钱数量最多,每座墓葬均有出土,少则数枚,多则上百枚,以宋代年号钱为主,早至唐代“开元通宝”,晚至明代“弘治元宝”,以“太平通宝”最多,部分墓葬出土钱币均为“太平通宝”,似乎经过挑选,有意为之。M55 出土1件铜壶,器形小巧,造型别致,功能未知。铜事件种类繁多,包括掏耳勺、牙签、镊子等。

图① M6 出土仿汉博局镜 图② M44 出土仿汉神兽镜 图③ M55 出土仿唐海兽葡萄镜图④ M56 出土仿唐秦王赏金镜 图⑤ M17 出土青鸾对舞铭文镜 图⑥ M59 出土弦纹镜

M55 出土铜壶

M61 出土铜事件

锡明器出土于墓葬壁龛或椁室内,质地较差,根据含铅量的不同,呈现泛白和泛黑两种。器类有烛台、案、香炉、交椅、脸盆架、衣架、碗、碟、筷子、火盆、马桶等,摆放有一定规律,碗、碟和筷子置于案板上,香炉和烛台置于前端。

漆木器数量较多,大部分保存较差,器类包括木镜盒、木冠、木带板、木钗、木梳、木篦、刷子、木杖、装饰木雕等。浇浆墓M60 的椁室和棺木之间空隙内出土4 件木牌,呈“甲”字形,推测为画翣。M61 棺内出土毛笔形状的木雕器,一端有穿孔铜环,另一端为橄榄形木雕,功能未知,尚待进一步研究。

M56 出土锡明器组合

M61 出土木冠

M61 出土木镜盒

此外,部分墓葬所用墓砖形制特殊,如M15 和M16 为石盖板砖室墓,墓底各由3 块边长0.6 米、厚0.1 米的方砖平铺而成,方砖侧面有 “正德拾肆年夏季分造尺柒方砖”“委官直隶常州府通判李梅窑户刘伯机”等铭文。M17、M47 和M52 为石盖板砖室墓,其所用墓砖均为长0.44 米、宽0.22 米、厚0.12 米的大砖,侧面有长方形铭文印记“直隶常州府无锡县造”。

研究:神秘的墓葬主人

M15、M16 墓底铺砖

墓砖及铺地方砖铭文

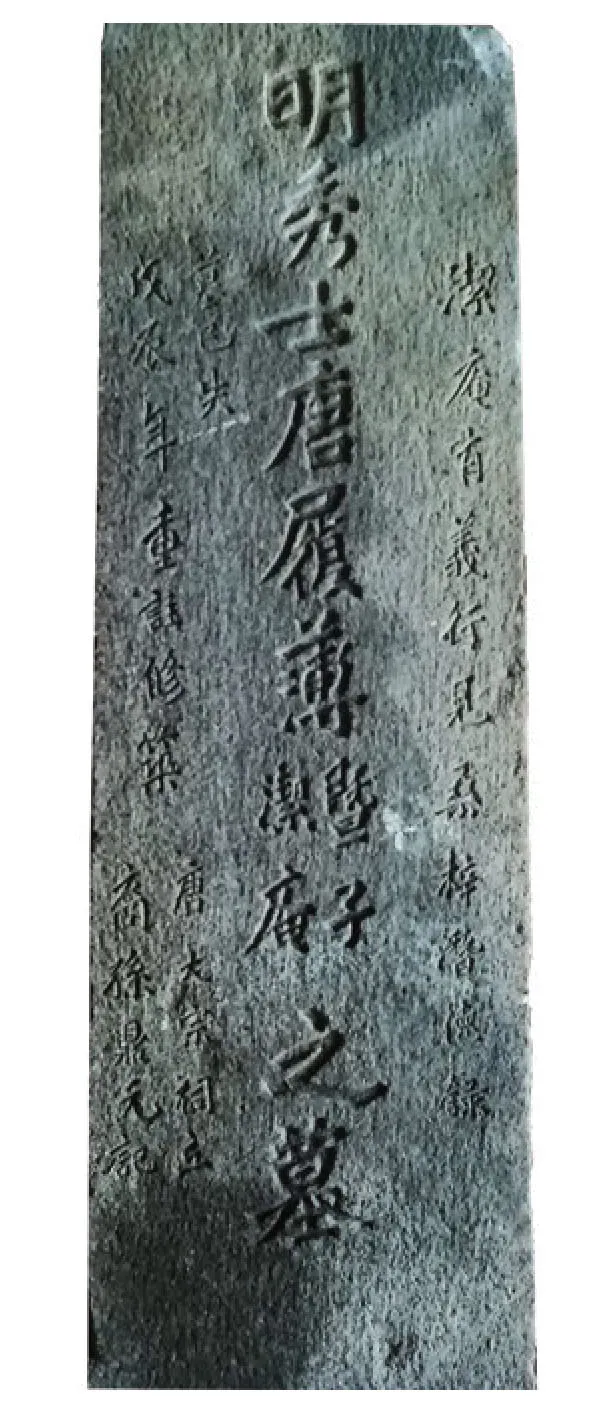

许家村墓群采集石碑

许家村明代墓群的墓葬形制多样,并体现出从砖室墓到浇浆墓再到砖室墓的演变规律,浇浆墓的工艺从简单到日益成熟。常州地区浇浆墓在明代早期出现,主要流行于明代中期。M15、M16 墓底方砖上有“正德拾肆年”的铭文,墓群中所出土铜钱最晚的为“弘治通宝”,推测墓群年代下限为明正德年间(1506—1521)。M1、M2 出土龙泉窑青瓷碗,M3 出土青花云气纹碗都带有明代早期特征。综上,许家村墓群的年代为明代早中期。

墓群以M1—M3 为中心,向两侧扩散排列,平面呈“人”字形,与上海李惠利中学墓地、南京王皇后家族墓地、常州花园底白氏家族墓地等相似,反映出昭穆制的特点,墓主之间的关系根据上海潘允征家族墓地、明代徐尚贤墓志等材料分析,“人”字形排列的中心M1—M3为家族中的最长者,以下每一排皆为一代,嫡子位于左侧“昭穴”,庶子位于右侧“穆穴”,依次向两侧延伸排列。

墓群所在地原为村舍,无法得知墓上建筑及墓园的原始面貌。发掘中没有墓志出土,无法获得墓主的确切信息。M58 出土“宿夫”铭文的印章,推测为墓主的姓名或字号,但查阅史料,并无相关记载。墓群没有墓志出土,遵循了“非品官不得用墓志”的规定,但部分墓葬使用官方烧造的方砖、铭文砖,又反映出墓葬具有一定的“官营”特点。

考古调查过程中,于墓群附近采集到一块石碑,上书“明秀士唐履薄暨子洁庵之墓/洁庵有义行见桑梓潜德录/墓已失/戊辰年重议修筑/唐大宗祠立/裔孙鼎元记”,系唐氏宗祠为明代唐氏先祖唐履薄和唐洁庵所立,但立碑时“墓已失”。唐履薄史书无载。明清之际学者李颙《二曲集》中“题唐洁庵墓碣”记载唐洁庵为唐荆川从孙、唐鹤征的从子。《清代毗陵名人小传稿》卷一载“唐献恂,字君知,号洁庵,武进人,明廪生”。唐履薄和唐洁庵与明代常州先贤唐荆川有关。唐荆川为明代学者、抗倭英雄,其墓园距此地约3.5 公里。但是唐履薄与唐洁庵均为明末人物,与许家村墓群的年代并不相符,因此墓群是否与唐氏家族有关,有待进一步研究。

意义:相连的血缘羁绊

常州地处江南,是连接明初政治中心南京和东南地区的要地,明太祖将其从两浙划出,直属南直隶,且改常州路为长春府,辖武进、无锡、宜兴、江阴等地,至明成祖永乐七年(1409)改长春府复为常州府,一直沿用至清末。有明一代,常州地区人才辈出,进士达到636人,占全国总数的16.46%,涌现了以胡濙、唐顺之、白昂、毛宪、陆简、陈洽、钱一本、杨廷鉴、孙慎行等为代表的名臣大儒。繁荣的经济与蔚然的文风使得常州地区明代墓葬具有数量多、类型多样、随葬器物丰富的特点,比较重要的发现如镇江卫指挥使、昭勇将军王洛家族墓,大学者、东林党魁钱一本墓园,锦衣卫指挥使白埈家族墓,登州同知毕宗贤墓,文林郎、和平县知县胡容斋家族墓等。许家村明代墓群的发掘进一步完善了常州地区明代墓葬资料,为研究当时的丧葬习俗与社会生活提供了重要的实物资料。

常州都家塘明墓出土金带钩

常州明代王洛家族墓出土漆发冠

许家村墓群平面的“人”字形,也有学者称之为“品”字形,是江南地区明代家族墓群比较常见的一种排列方式。此类排列方式也见于南京徐达家族墓地、南京王皇后家族墓地、常州花园底白氏家族墓地、无锡黄钺家族墓地、上海宋蕙家族墓地、上海唐氏家族墓地等,反映了传统宗族观念下的等级秩序与血缘联系。

从墓葬形制和出土随葬品的情况,也可以观察到这一家族的兴衰轨迹:第一排作为“祖墓”的3 座墓葬随葬品比较简单,推测墓主为地主或富裕的平民;第二至五排出土器物精美,墓葬建造考究,出现不同类型的浇浆墓,特别是部分墓葬出土有印章、镶嵌宝石金头面、金包边木带板等,推测这一时期家族发展达到鼎盛期,墓主的身份地位得到提升;之后的第六至九排墓葬从形制到随葬品均远不如前,部分墓葬存在彼此打破现象,反映这一时期已家道中落,无论是身份地位还是财力均不如前。

结合考古发掘成果,许家村明代家族墓群经过了统一的规划和布局,体现了“聚族而葬”的思想。从另一个角度看,墓葬的平面分布就像一群结伴而行的鸿雁,相连的是血脉的羁绊,彼此依偎,缓缓地飞向往生的世界。