血常规MCHC对标本性状异常的提示价值及抗干扰方案的探讨*

王 莹,单洪丽,曲林琳

吉林大学第一医院检验科,吉林长春 130021

血常规检测属于三大常规检测之一,在疾病筛查、诊断、治疗监测和预后判断中发挥重要作用。平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)作为红细胞参数中的重要一项,在临床工作中常用于区分贫血是否为低色素贫血,指导血常规的报告审核,为红细胞检测是否存在错误的一个敏感指标。MCHC为血红蛋白(Hb)和血细胞比容(HCT)的比值,是一个稳定的指标,很少变化。如果出现明显波动,提示检测误差的存在,可能存在标本性状的异常。国际复检规则41条中规定,当MCHC超过检测参考限20个单位,则需检查标本有无脂血、溶血、红细胞冷凝集、球形红细胞,最常出现的情况是脂血和红细胞冷凝集。目前采用的纠正方法通常是37 ℃水浴30 min,但这种方法不能完全纠正MCHC。本研究探讨了脂血、红细胞冷凝集、溶血、高白细胞对MCHC造成的影响及适合的处理方式,旨在帮助临床检验工作者提供及时有效的报告结果,使患者得到准确诊断和精准治疗。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2019年8月至2020年6月于吉林大学第一医院就诊的患者102例为研究对象。所有患者在检验科行血常规检测提示MCHC>380 g/L,排除大量呕吐、高原居民、新生儿、遗传性球形红细胞增多症等MCHC真性升高的患者。

1.2方法 按照检验科制订的标准操作规程,在Sysmex XN9000全自动血液分析仪上进行检测,试剂为配套试剂。脂血标本:采用离心(3 500 r/min)进行血浆置换的方法上机检测。红细胞冷凝集标本:分别采用37 ℃水浴20 min、37 ℃水浴30 min、37 ℃水浴60 min、开启血液分析仪的预稀释功能将标本温育后稀释7倍处理(稀释液与标本一同温育)、41 ℃水浴10 min、离心(3 500 r/min)进行血浆置换等方法处理,观察血细胞分布图和各参数的检测结果的纠正程度。溶血标本:采用离心(3 500 r/min)进行血浆置换的方法纠正后进行检测,观察纠正前后的检测结果变化情况。高白细胞标本:通过将吸管插入离心后标本最底层,吸取一定量红细胞放入生理盐水,再上机检测,将MCHC水平降至正常,然后根据原始数据中的HCT进一步计算出相应的Hb。以MCHC<380 g/L作为干扰被有效纠正的标志[1]。

1.3信息采集 记录患者血常规检测指标中白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、Hb、HCT、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白量(MCH)、MCHC、血小板(PLT)的水平,标本外观信息(脂血、溶血、红细胞冷凝集)、显微镜下红细胞聚集情况,以及处理后WBC、RBC、Hb、HCT、MCV、MCH、MCHC、PLT的结果,统计102例患者出现血常规检验红细胞相关参数与临床严重不符或明显错误的情况,分析其干扰因素,比较采取适当纠正措施前后的各指标水平。

1.4统计学处理 采用SPSS 22.0软件对数据进行处理和分析。采用Shapiro-Wilk软件检验计量资料的正态性,不呈正态分布的计量资料以M(P25,P75)表示,两组间比较采用Mann-WhitneyU检验,多组间比较采用Kruskal-Wallis检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

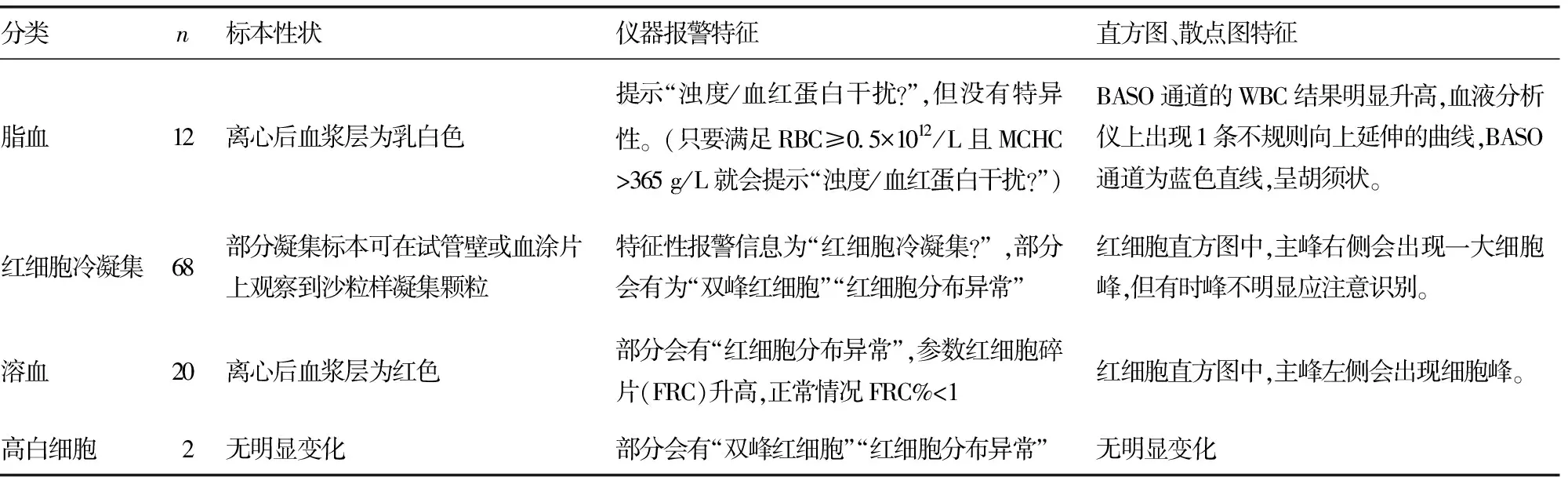

2.1MCHC水平异常升高的原因及基本情况 102例患者的血常规标本中,有脂血标本12份、红细胞冷凝集标本68份、溶血标本20份、高白细胞(WBC>350×109/L)标本2份。见表1。

表1 MCHC水平异常升高的常见干扰原因及基本情况

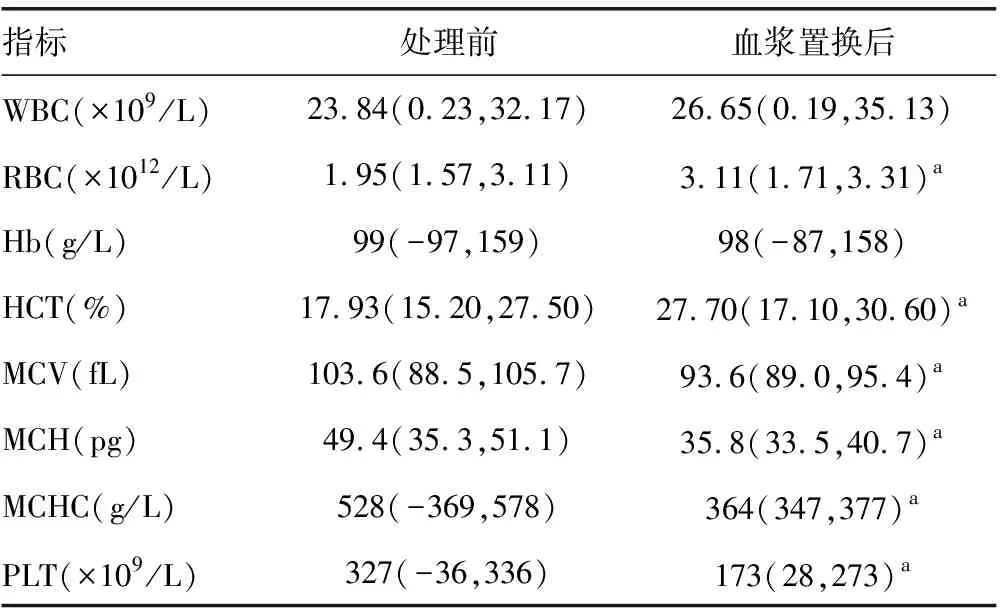

2.2脂血标本处理前后检验指标水平比较 与处理前比较,脂血标本采用血浆置换法处理后,WBC、Hb水平差异无统计学意义(P>0.05),RBC和HCT水平明显升高,MCV、MCH、MCHC和PLT水平降低,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 脂血标本处理前后检验指标水平比较[ M(P25,P75)]

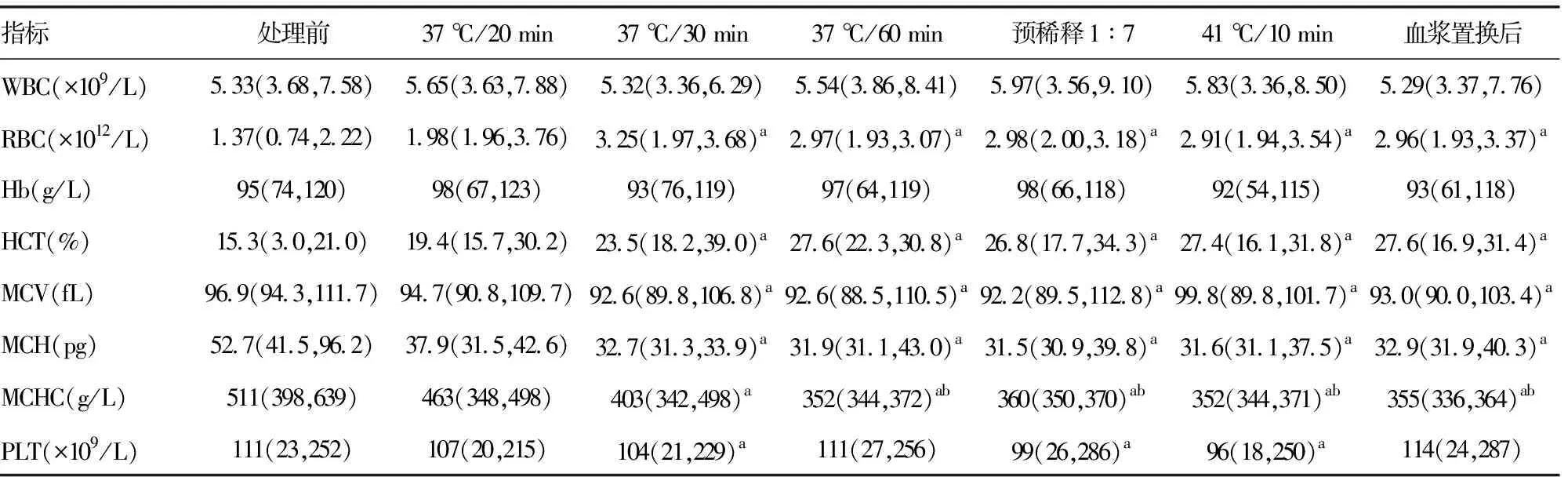

2.3红细胞冷凝集标本处理前后检验指标水平比较 与处理前比较,红细胞冷凝集标本采用37 ℃水浴20 min处理后,各指标水平差异无统计学意义(P>0.05);采用37 ℃水浴30 min处理后,其中9份标本MCHC无法纠正,进一步行稀释+温育(稀释液与标本一同温育)或血浆置换法重新检测,MCHC可准确纠正(P<0.05);与处理前比较,采用41 ℃水浴10 min处理后,除WBC、Hb外,其余各指标水平差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 红细胞冷凝集标本处理前后检验指标水平比较[ M(P25,P75)]

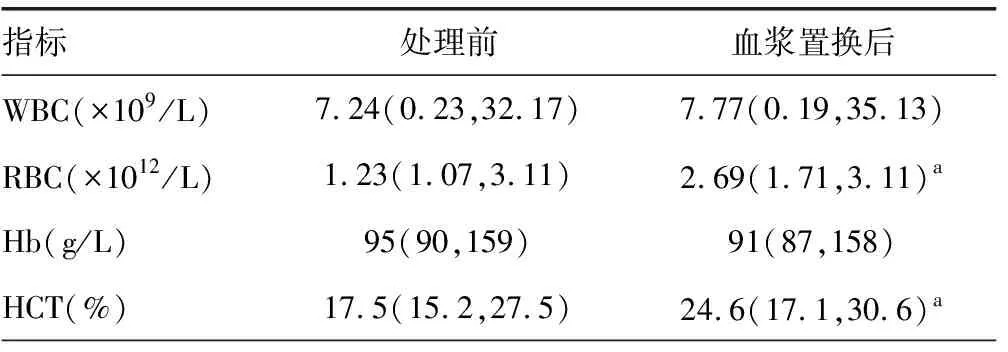

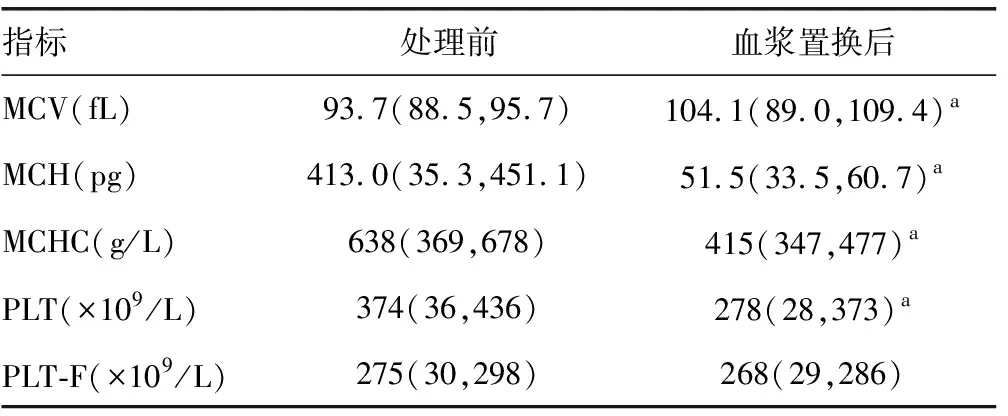

2.4溶血标本处理前后检验指标水平比较 与处理前比较,溶血标本采用血浆置换法处理后,RBC、HCT、MCV水平升高,MCH、MCHC、PLT水平降低,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 溶血标本处理前后检验指标水平比较[ M(P25,P75)]

续表4 溶血标本处理前后检验指标水平比较[ M(P25,P75)]

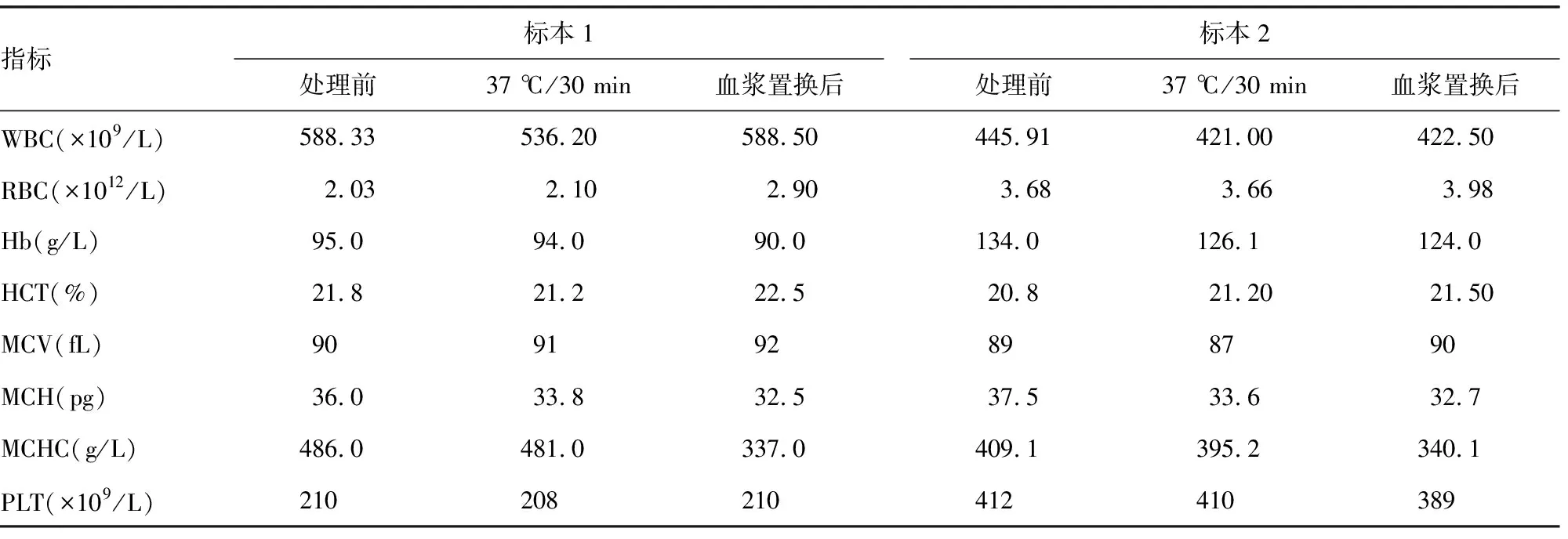

2.52份高白细胞标本处理前后检验指标水平比较 高白细胞标本采用37 ℃水浴30 min或血浆置换方法处理后,各指标水平变化不明显(P>0.05)。见表5。

表5 2份高白细胞标本处理前后检验指标水平变化

3 讨 论

血常规分析为临床检测的常用项目,标本性状异常为重要的分析前干扰因素,血常规MCHC水平升高可对标本性状异常进行提示。在临床工作中,脂血是干扰血常规分析检测的常见影响因素之一,影响红细胞参数的检测[2]。高脂血标本因富含总胆固醇、乳糜微粒等脂质而呈乳白色,使血浆产生浊度干扰,高水平的乳糜微粒可促进大分子的聚集,致使标本通过血细胞分析仪RBC/PLT通道计数孔时电脉冲增大,从而导致MCV水平升高[3]。本研究发现血浆置换后再进行上机检测,可减少脂血对RBC水平的影响。

冷凝集素多为IgM抗体,与RBC结合的最适温度为4 ℃,室温下可发生自身凝集作用,复温至37 ℃凝集可迅速自行消失,多见于特发性冷凝素病,或继发于感染、淋巴增殖性疾病等,也可见于特发性寒冷性血红蛋白病及病毒性疾病等[4-5]。部分冷凝集素效价不高但活性很强,如温反应性抗体多数为IgG抗体,一般温育效果不佳。冷凝集标本会导致RBC假性减少,HCT水平降低[6-8]。本研究发现,对于使用温育30 min的方法无法纠正的红细胞冷凝集标本,可行温育后稀释(稀释液与标本一同温育)或血浆置换法重新检测。建议优先使用温育后稀释方法进行处理,可利用仪器预稀释检测模式,采用相同的稀释倍数进行标本的稀释,检测结果不用换算,操作简便。如温育后稀释亦不能得到理想的结果,可采用生理盐水或仪器稀释液进行血浆等量置换,操作需规范,吸样需准确。血浆置换过程中可能造成PLT的丢失或WBC聚集[9],所以血浆等量置换主要是对RBC等相关参数进行纠正,PLT等参数可参考首次检测结果或采用其他替代方法检测。本研究采用在计数前41 ℃水浴10 min可以代替传统的延长温育时间37° C水浴60 min,使MCHC计数准确,并缩短周转时间,与相关研究结果一致[10-11]。

溶血为标本不合格的常见原因[12-13],通过细胞内钾、乳酸脱氢酶的释放,生物活性物质的稀释和蛋白水解作用,干扰红细胞参数[14]。因红细胞碎片增多,引起PLT水平假性升高。研究发现溶血导致血常规各参数变化较明显,最好的选择是首先判断溶血的程度及性质以决定是否需按照不合格标本处理[15],可要求重新采集标本,如果在难以获得标本或患者的病情很危急时,建议与医师沟通,备注溶血影响提示[16]。本研究采用血浆置换方法纠正溶血,PLT采用荧光染色法纠正,并提示溶血信息。

高白细胞对Hb产生影响,造成RBC及MCV水平假性升高[11]。本研究选取的病例具有3个主要特点:高白细胞、高未成熟细胞、高MCHC。前2个符合慢性粒细胞白血病的外周血表现,但第3个MCHC水平的异常升高无法解释,查看报警信息初步判断是红细胞聚集导致。37 ℃水浴30 min重新检测并无明显变化,未发现红细胞冷凝集现象及球形红细胞。离心后血浆清亮,可以排除脂血、溶血及黄疸的干扰。但采用血浆置换法处理后MCHC水平未纠正,说明导致MCHC水平出现明显升高的原因并不在血浆,而是血细胞本身。其原因可能为Hb水平假性升高或HCT水平假性降低两种。同时标本采用预稀释功能稀释,MCHC水平未纠正,考虑WBC对Hb的干扰程度不仅取决于WBC,也与Hb的水平相关。单纯的稀释并不能改变WBC与Hb的比例,低速离心后,可采用吸管吸取下面红细胞层的办法。通过将吸管插入离心后标本最底层,吸取一定量红细胞放入生理盐水,再上机检测,将MCHC降至正常,然后根据原始数据中的HCT水平进一步计算出相应的Hb。由于病例较少,MCHC水平升高的程度与WBC的具体关系仍需要进一步研究。

通过前面的研究,脂血、溶血、红细胞冷凝集、高白细胞标本会导致MCHC水平假性升高,对于贫血的标本,尤其是缺铁性贫血,其本身MCV、MCH及MCHC水平较低,如果发生溶血或脂血,MCHC水平升高也不会明显,容易导致漏诊和误诊。新生儿黄疸在血常规中并不易被发现,往往因新生儿本身Hb水平就较成人高,同时轻微的黄疸对Hb的影响也并不明显。临床上,只有极少数患者会出现MCHC真性升高,如遗传性球形红细胞增多症、长期缺氧或高原人民、高渗性脱水的血液浓缩等。报告审核时遇到MCHC水平升高应结合XN9000全自动血液分析仪的数据资料、报警信息及直方图、散点图的变化,及时和临床医生有效沟通,排除假性升高的结果,提高检验质量。