社区体育环境对青少年余暇体育锻炼的影响:邻里关系、内部动机的多重中介效应

陈 萱,朱从庆

青少年余暇时间积极从事体育锻炼,有助于舒缓情绪,并可在一定程度上提升学业表现(李良 等, 2019; 张云亮 等,2021;WHO,2009)。然而,受外界环境、个体心理等因素影响,青少年“小胖墩”“小眼镜”的早龄化发展趋势依旧明显,余暇体育锻炼状况仍需进一步改善(教育部,2019)。尽管学界从理论层面广泛论证了学校、社区、家庭等因素对青少年体育锻炼的影响,但在余暇时间里,有关“社区环境如何影响青少年体育锻炼”这一问题鲜有实证探讨。在非在校、休息日、寒暑假等余暇时间里,社区是青少年社会化成长的重要场域。因此,实证探究社区体育环境对青少年余暇体育锻炼的影响机理,成为培养青少年健康生活方式的一个关键环节。

社区体育环境是社区环境为个体从事体育活动所提供的物质和条件支持(Rauh, 2003),包括居住社区的体育设施条件、活动安全性及体育活动空间布局、体育活动人口密度等(李佳薇 等, 2020)。研究表明,社区体育环境能决定居民余暇时间的身体活动状况,影响体育锻炼的活跃度和积极性(代俊 等, 2018),而且,优质的社区体育资源能为居民提供交往和互动的平台,促进健身伙伴或团队的形成(如广场舞、太极拳等)(王厚雷 等, 2020; 徐燕 等,2018)。与发达国家相对成熟的社区体育建成环境和氛围相较,我国的社区体育环境建设尚有待完善,活动场地、器材、设施等往往倾向于中老年人群体(王厚雷 等, 2020;王先茂 等, 2019),而针对青少年的体育活动设施条件相对较少,这亦可能导致社区体育环境对青少年余暇体育锻炼的影响甚微或不具备直接影响(代俊 等, 2018)。那么,社区体育环境究竟能否促进青少年余暇体育锻炼?或者,通过何种途径来影响青少年余暇体育锻炼?

社会支持理论认为,工具性支持和情感性支持皆为人类保持积极、健康休闲活动的动力源(Darlow et al., 2011;Laird et al., 2018)。也就是说,不仅社区体育环境(场地、器材、布局等)所提供的工具性支持,社区邻里关系所营造的情感性支持同样会对青少年余暇体育锻炼产生影响。邻里关系是一种由血缘、地缘或业缘关系等形成的人际关系(Pearl et al., 2001)。研究表明,邻里关系(或社区人际关系)是社区体育活动结构体系中的促进元素(郑志丹 等,2009),也是社区居民满足情感需求、提升城市归属感和社区依恋的前提(常江 等, 2019; 吴缚龙 等, 2017; 杨金东 等, 2016)。国外研究发现,邻里关系能预测儿童青少年社会行为的发展(Flouri et al., 2016),邻里关系越亲密,越易促成儿童青少年的亲社会行为(Edwards et al., 2009)。国内亦有类似的研究结论,即邻里关系能影响青少年利他行为(李露 等, 2018)。但有关邻里关系与青少年余暇体育锻炼关系的探讨尚未明晰。此外,有研究发现,社区建成环境能通过居民的社区人际感知而影响非工作(学习)的活动参与(曾屿恬 等, 2019),换言之,社会环境可提升社区人际关系而促进居民社区活动参与(陆自荣 等, 2016)。那么,邻里关系是否影响青少年余暇期间的体育锻炼?社区体育环境能否在促进邻里关系的基础上间接影响青少年余暇体育锻炼?

社会生态学模型理论和社会认知理论都强调,外界环境往往通过近端层(行为动机、意向等)发挥功效(叶峻,2012)。可见,当考虑社区体育环境影响青少年余暇体育锻炼时,内部动机可能具备中介作用。研究表明,外界环境感知能影响个体心理,并以此决定后续行为(蔡玉军 等,2018),换言之,当主体感知到外界物理环境的信息刺激,便会通过大脑信息加工系统产生相应的心理环境(内部动机),从而指导行为(Bastons et al., 2016)。如良好的体育环境有助于激发青少年锻炼动机,从而提高身体活动量(阳家鹏, 2017),而适宜的体育活动资源(场地、设施、布局)可提升可入性和可操作性(董宝林 等, 2021),这些潜在的外界资源能内化内部动机,促进个体锻炼实践(代俊等, 2018)。正如环境知觉理论表明,主体感知到的环境信息会激发或改变行为动机和决策,从而形成相应的环境行为(彭远春, 2015)。

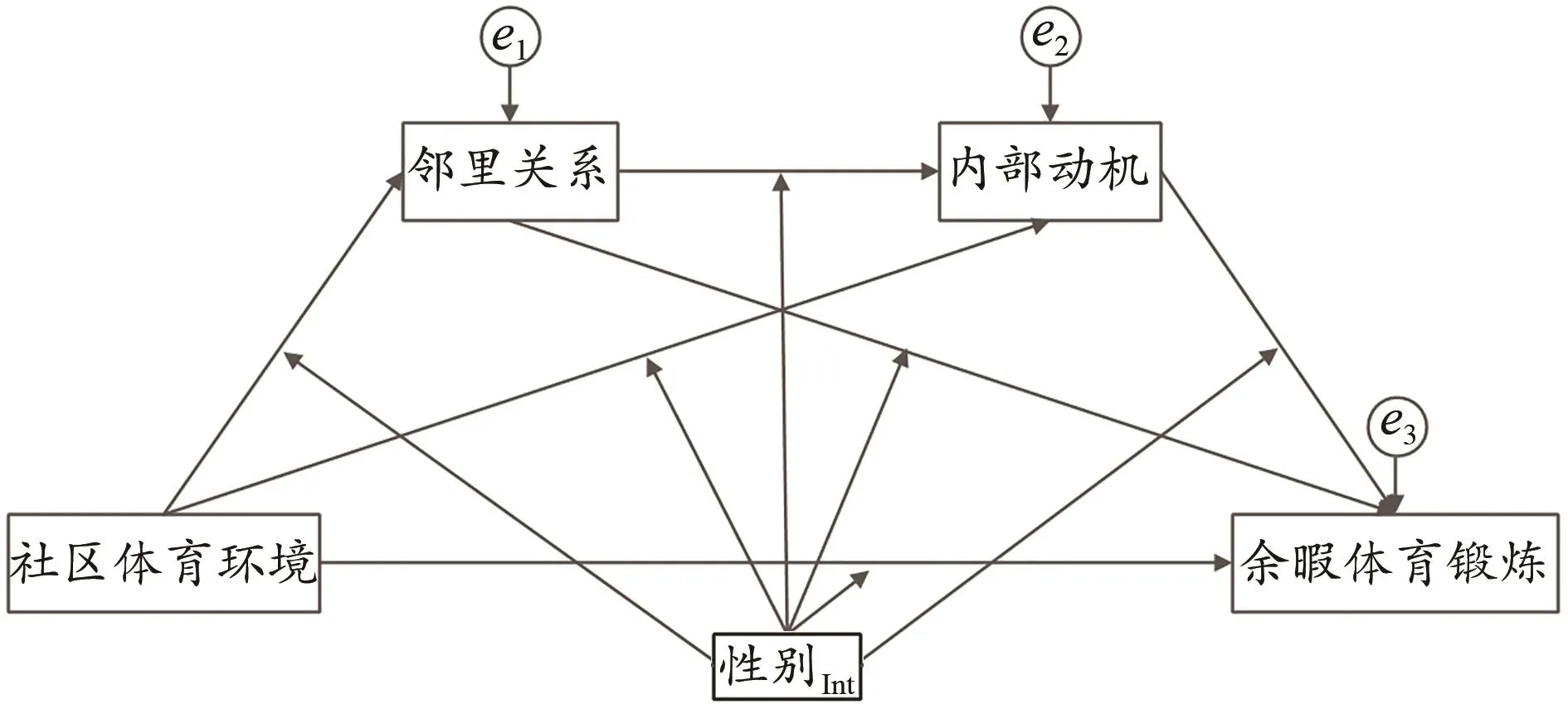

基本心理需求理论认为,满足基本心理需求是激发动机的源泉(Deci et al., 2000)。而满足邻里关系需求有助于改变或决定行为动机的方向和强度(Wang et al., 2019),例如,良好的邻里关系可以提升亲社会动机的强度,从而使青少年产生更多的利他行为(李露 等, 2018)。可见,邻里关系可能是青少年锻炼内部动机的前因,而且,当考虑社区体育环境影响青少年余暇体育锻炼时,邻里关系、内部动机可能具备多重中介效应。此外,受社会性别观念和个体性别认知影响,青少年的感知环境水平、锻炼动机和行为存在性别差异(董宝林, 2017; 董宝林 等, 2021; 王丽娟等, 2018),那么,在社区体育环境、邻里关系、内部动机与余暇体育锻炼的影响链上,性别是否具备调节效应?基于此,本研究建立研究假设(图1)并试图揭示四者的内在机理。

图1 研究假设模型Figure 1. Research Hypothetical Model

1 研究对象与方法

1.1 被试

依据分层整群抽样与方便取样相结合的抽样原则,以Z省为例,按省会城市、一般城市、市郊区、乡镇地区划分,在各类城市/镇各选取5所初中,在各初中的各年级抽取1个自然班级青少年为被试。调查共发放2 316份问卷,以“应答率缺失超过25%”等为筛查依据,最终获得2 247份有效数据,有效回收率97.02%。其中,男生1 021人,女生1 226人;年龄(14.09±1.153)岁。另外,分别于2021年4月7日和28日,对352名青少年进行间隔21天的重测,最终获得配对样本量为335份。

1.2 测量工具

1.2.1 社区体育环境量表

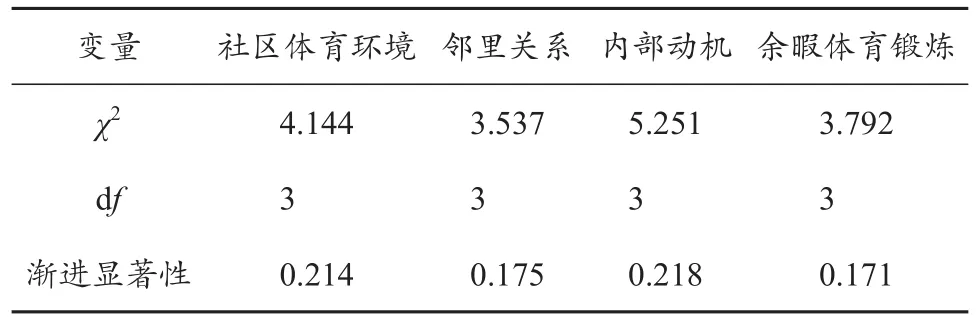

本研究使用李佳薇等(2020)在《青少年身体活动促进因素量表》中编制的社区体育环境量表(community physical activity environment scale, CPAES)。该量表共含11个题项,如社区的规划设计合理,方便步行等。各题项采用Likert 5点法,从“完全不符合(1)”到“完全符合(5)”,总分为青少年对居住社区体育环境的满意程度。本研究测量表明,Kolmogorov-Smirnov(K-S)非参数检验达显著水平[P(df=2247)<0.05];量表Cronbach’s α=0.952;间隔21 天重测稳定性系数为0.711(Spearman秩相关性分析P<0.01)。

1.2.2 邻里关系量表

采用郑清(2017)的邻里关系量表(neighborhood relationship scale, NRS)。该量表共含 3 个题项,结合题意,加入“体育锻炼”“体育活动”等核心词汇,如我会和邻居伙伴们经常一起进行体育活动等。各题项采用Likert 5点法,从“从不这样(1)”到“总是如此(5)”,总分为青少年对邻里关系的满意程度。本研究测量表明,K-S非参数检验达显著水平[P(df=2247)<0.05];量表Cronbach’s α=0.944;间隔21天重测稳定性系数为0.626(Spearman秩相关性分析P<0.01)。

1.2.3 内部动机量表

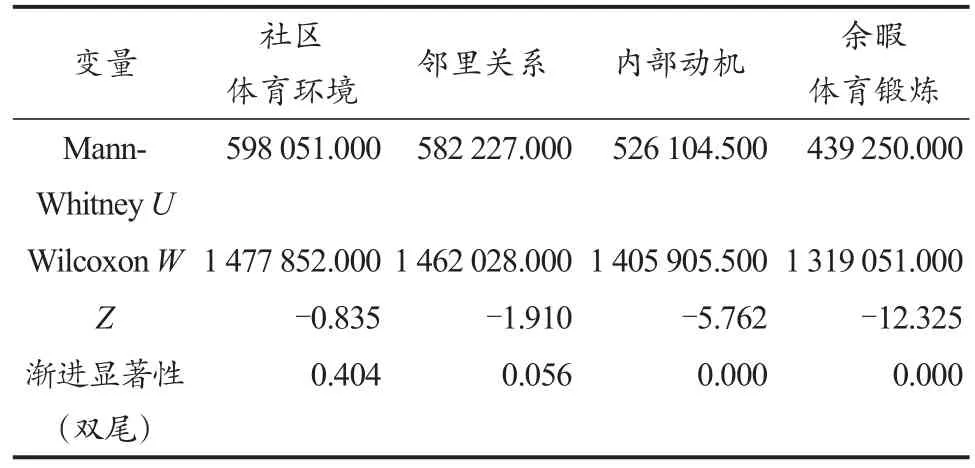

本研究采用Guay等(2000)编制《因果控制点知觉量表》中的内部动机量表(internal motivation scale, IMS)。该量表适用于考察12~18岁青少年体育学习的内部动机强度,结合题意,将“体育课”改为“体育锻炼”,并设定情境为“余暇时间”。该量表共含4个题项,以总分评估青少年余暇体育锻炼的内部动机强度。本研究测量表明,K-S非参数检验达显著水平[P(df=2247)<0.05];量表 Cronbach’s α=0.956;间隔21天重测稳定性系数为0.589(Spearman秩相关性分析P<0.01)。社区体育环境、邻里关系和内部动机等量表的探索性及验证性因子分析指标详见表1。通过被试来源(省会城市、一般城市、市郊区、乡镇地区)的Kruskal-Wallis H检验发现,青少年社区体育环境、邻里关系、内部动机和余暇体育锻炼的被试来源差异不显著(P>0.05),因此,可将各来源被试青少年作为一个整体考虑(表2)。

表1 探索性因子分析和验证性因子分析指标Table 1 Indices of Exploratory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis

表2 被试来源地的Kruskal-Wallis H检验Table 2 Kruskal-Wallis H Test of Source of the Subjects

1.2.4 体育活动等级量表

遵循前人经验(董宝林 等, 2018; 徐陆璐 等, 2020),本研究采用梁德清(1994)的体育活动等级量表(physical activity rating scale, PARS),从余暇时间参与锻炼的频率、强度和持续时间加以测量。结合题意设定情境,如:“请回忆在过去1个月中的余暇时间里,你通常进行体育锻炼的强度是……”。参照梁德清(1994)体育活动等级测算及等级划分方式确定活动量等级,并以此评估青少年余暇体育锻炼的状况。本研究测量表明,K-S非参数检验达显著水平[P(df=2247)<0.05];间隔 21 天重测稳定性系数为 0.806(Kappa一致性检验P<0.01)。

1.3 施测

统一对问卷调查负责人进行施测前的培训。采用纸笔填答法,于2021年4月1—10日,对各抽样学校进行问卷发放与回收工作。施测时,保证班主任始终在场,并在青少年被试知情、同意的前提下发放问卷,另外,负责人在被试填答前宣读指导语,告知调查的用途和保存方式,强调匿名性、自愿性、保密性,并提示被试可在任意时刻终止或放弃填答。问卷填答10 min,填答完毕当场回收。调查问卷除上述内容外,还包含年级、性别、年龄等人口统计学指标。

1.4 数据处理与分析

将有效数据导入SPSS 26.0软件。对数据进行二次处理;通过K-S参数检验、探索性因素分析、验证性因子分析、一致性检验、重测信度检验等,考察数据正态分布情况及工具的信效度;因各分量表均非正态分布,采用Mann-Whitney U检验考察各变量性别差异;利用Spearman相关性分析、回归分析、Bootstrap法等,考察社区体育环境、邻里关系、内部动机对青少年余暇体育锻炼的直接、间接影响,其中,利用Process(3.5版)分析间接影响时,设定如下:模型类型为92,X=社区体育环境、M1=邻里关系、M2=内部动机、Y=余暇体育锻炼、W=性别,Bootstrap Samples=5 000,取样方法为Bias Corrected,置信区间设为95%,分组条件为M±1 SD;参照 Fairchild等(2009)经验,计算中介效应量。

1.5 共同方法偏差检验

采用程序控制法和 Harman单因素法检验施测可能存在的共同方法偏差。1)程序控制法:对测量进行时空等方面分离,在指导语用加粗字体着重强调“调查只为科研用”,并强调调查的匿名性和自愿性;数据分别对测试单位采用现场填答、当场回收的方式收集(周浩,2004)。2)Harman单因素法:遵循周浩(2004)共同方法偏差检验和统计控制方法,对测量所有题项均进行单因素未旋转探索性因子分析(排除基本信息),共提取4个特征根大于1的因子,第1因子变异率为27.284%,低于40%(汤丹丹 等,2020),证实本调查的共同方法偏差可以接受。

2 结果

2.1 社区体育环境、邻里关系、内部动机与青少年余暇体育锻炼的性别差异

性别差异检验结果(表3)显示,社区体育环境、邻里关系的性别差异不显著(P>0.05),内部动机、余暇体育锻炼性别差异均显著(P<0.001),比较发现,男生内部动机和余暇体育锻炼状况好于女生,测算得知效应量分别为0.129(Cohen’s d=0.260)和0.263(Cohen’s d=0.546)。

表3 性别的Mann-Whitney U检验Table 3 Mann-Whitney U Test of Gender

2.2 社区体育环境、邻里关系、内部动机对青少年余暇体育锻炼的直接影响

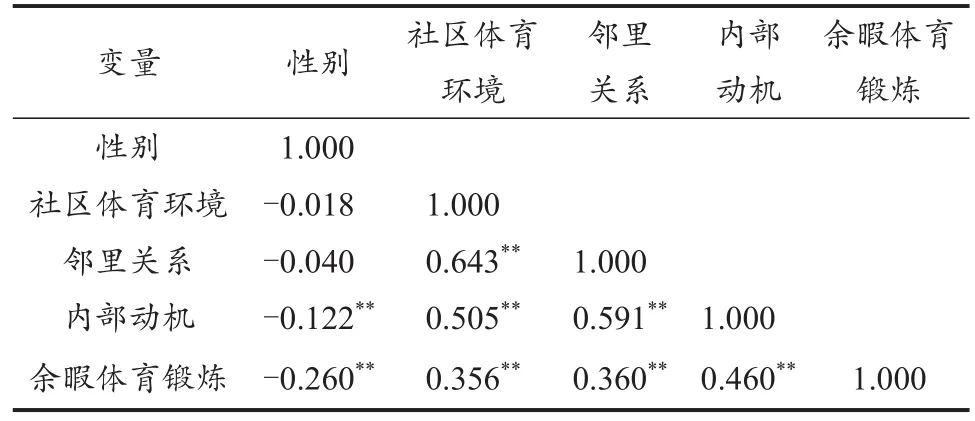

相关性分析结果(表4)表明,性别与内部动机(r=-0.122)、余暇体育锻炼(r=-0.260)显著负相关(P<0.01);社区体育环境与邻里关系(r=0.643)、内部动机(r=0.505)、余暇体育锻炼(r=0.356)显著正相关(P<0.01);邻里关系与内部动机(r=0.591)、余暇体育锻炼(r=0.360)显著正相关(P<0.01);内部动机与余暇体育锻炼显著正相关(r=0.460,P<0.01)。

表4 Spearman相关系数统计Table 4 Statistics of Spearman Correlation Coefficient

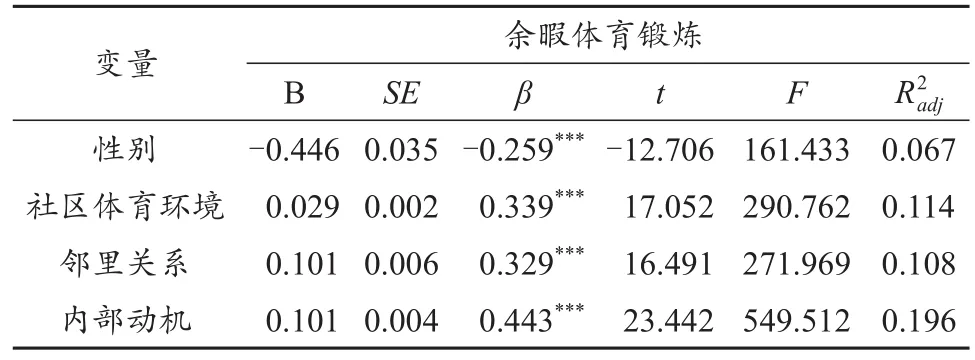

分别以性别、社区体育环境、邻里关系、内部动机为自变量,以余暇体育锻炼为因变量,采用强行进入法,进行4组回归分析(表5):性别(β=-0.259)、社区体育环境(β=0.339)、邻里关系(β=0.329)、内部动机(β=0.443)分别对青少年余暇体育锻炼的影响显著(P<0.001),并分别解释了6.7%、11.4%、10.8%和19.6%的变异。

表5 社区体育环境、邻里关系、内部动机分别对青少年余暇体育锻炼的回归分析Table 5 Regression Analysis of Community Physical Activity Environment, Neighborhood Relationship and Internal Motivation on Adolescents’ Leisure Physical Exercise Individually

2.3 社区体育环境、邻里关系、内部动机对青少年余暇体育锻炼的间接影响

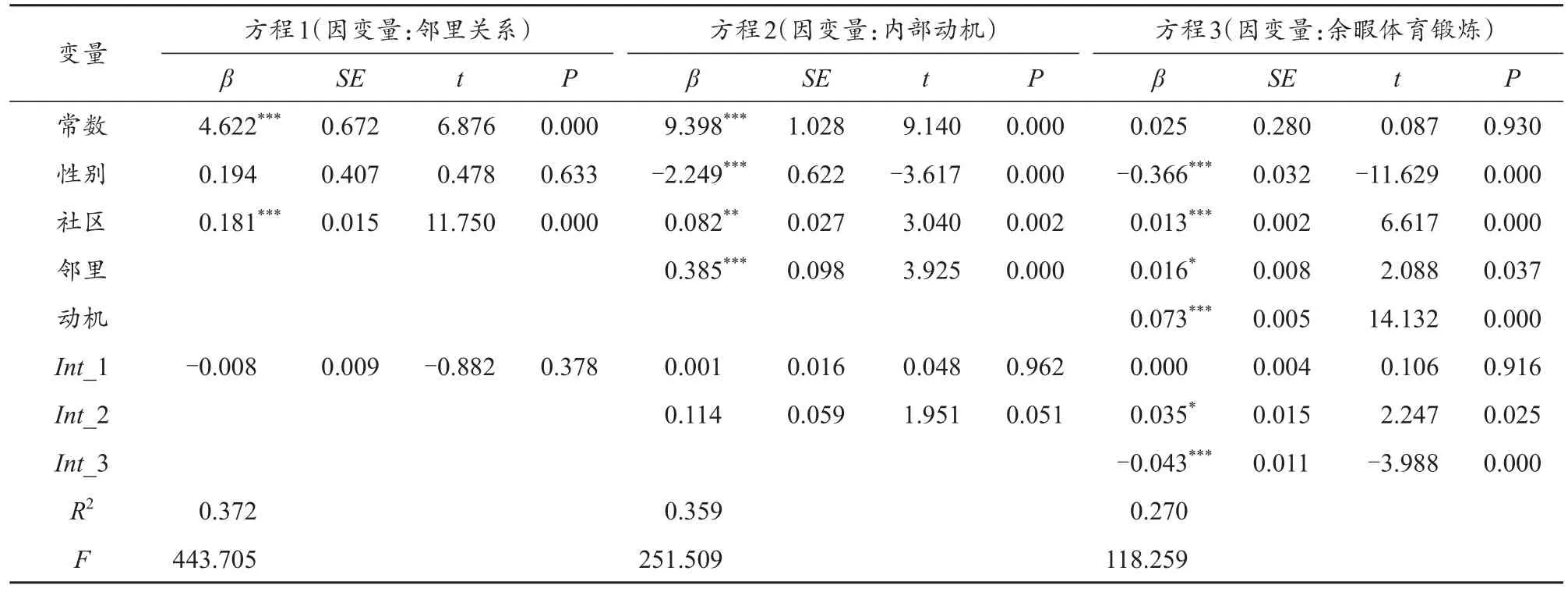

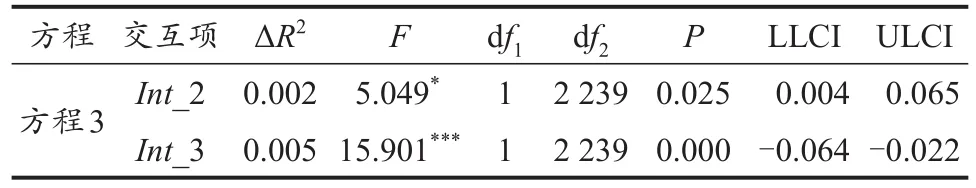

利用Bootstrap法,考察社区体育环境对青少年余暇体育锻炼的间接影响(表6、表7)。1)方程1:社区体育环境对邻里关系正向影响显著(P<0.001),解释了0.372的变异,而性别的调节效应不显著(P>0.05)。2)方程2:社区体育环境对内部动机正向影响(P<0.01)、邻里关系对内部动机正向影响皆显著(P<0.001),共同解释了0.359的变异,但社区体育环境×性别对内部动机、邻里关系×性别对内部动机的影响皆不显著(P>0.05),说明在社区体育环境影响内部动机时,邻里关系具备中介效应,而性别的调节效应不显著。3)方程3:社区体育环境对余暇体育锻炼(P<0.001)、邻里关系对余暇体育锻炼(P<0.05)、内部动机对余暇体育锻炼的正向影响显著(P<0.001),共同解释了0.270的变异;邻里关系×性别对余暇体育锻炼正向影响显著(P<0.05),内部动机×性别对余暇体育锻炼负向影响显著(P<0.001)。说明在社区体育环境影响青少年余暇体育锻炼时,邻里关系和内部动机具备多重中介效应,并且,性别正向调节了邻里关系对余暇体育锻炼的影响,负向调节了内部动机对余暇体育锻炼的影响。另外,中介效应量测算得知,邻里关系和内部动机的多重中介效应量为19.80%。

表6 间接影响效应检验Table 6 Test of The Indirect Effects

表7 间接影响效应的Bootstrap检验Table 7 Bootstrap Test of The Indirect Effects

3 讨论

3.1 社区体育环境、邻里关系、内部动机和青少年余暇体育锻炼的性别差异

研究发现,社区体育环境、邻里关系的性别差异均不显著,而内部动机、余暇体育锻炼的性别差异均显著,其中,男性的内部动机和余暇体育锻炼得分均高于女生,该结果与董宝林等(2020)和徐陆璐等(2020)的部分观点一致。1)多年来,国家尤为重视居民公共体育、社区体育环境建设工作。尽管专门针对青少年的体育活动器材和场地尚需进一步完善,但青少年参与体育锻炼的主要场域集中于校园环境,而往往对社区体育环境的评估与感知相对模糊、诉求相对较低(王先茂 等, 2019)。此外,不同性别青少年的邻里关系组成方式具有相似性,多数由血缘、地缘或学缘关系等形式构成。因此,不同性别青少年往往表现出一致性的社区体育环境评估以及相似水平的邻里关系。2)早在孩童时期,个体便会根据性别认知而分化成不同形式的社会行为特征(如男童相对好动、女童相对喜静),使青少年在身体活动尤其体育锻炼方面呈现非一致性发展趋势(陈金鳌 等, 2017; 杨洁 等, 2017)。从行为习惯的角度讲,青少年体育锻炼的动机与行为往往建立于校园环境,尽管社区体育环境拓展了青少年体育锻炼的场域(校园体育),为其提供了更多的锻炼物理条件,但却难以改变青少年锻炼动机的强度及行为的可持续性。因此,与在校期间类似,青少年余暇体育锻炼动机和行为均存在性别差异(王丽娟 等, 2018; 张欢 等,2017)。

3.2 社区体育环境、邻里关系、内部动机对青少年余暇体育锻炼的直接影响

回归分析表明,社区体育环境、邻里关系、内部动机分别对青少年余暇体育锻炼影响显著,该结果与前人部分观点一致(董宝林 等, 2021; 阳家鹏, 2017)。

首先,社区体育环境对青少年余暇体育锻炼正向影响显著。社会生态学理论认为,个体从行为环境中知觉或者获取的信息能影响个体环境行为(Giles-Corti et al.,2003)。分析结果表明,适宜的社区体育场地、器材能为青少年践行锻炼提供条件和环境保障,提升参与锻炼的可能性,优质的社区体育空间布局能为青少年从事户外活动提供安全、舒适的保障,提升愉悦感和流畅的体验,使青少年倾向于利用余暇时间进行户外锻炼。本研究分析反映了社区体育环境是促进青少年余暇体育锻炼的外部资源。因此,针对青少年运动喜好与行为偏好,完善社区体育场地资源、器材设备等,可调动青少年余暇锻炼的参与热情,改善锻炼现状。

其次,邻里关系对青少年余暇体育锻炼正向影响显著,该结果为构建社区体育氛围提供了实证参考。社会支持理论认为,感知到的情感支持水平越高,越易调动个体正性心理资源,从而提升锻炼坚持性、促进健康行为(陈善平 等, 2007)。本研究分析证实,和谐的邻里关系有助于青少年在人际互动中发展群体行为(体育锻炼),当青少年从邻里交往中获得支持、认可(即满足关系需求),便较易产生积极的互动行为;而疏离或冷漠的邻里关系易使青少年产生抵触感、排斥感,较难与他人积极地互动和交流,甚至不愿从事户外活动。可见,邻里关系越亲密,越易满足青少年的关系需求,余暇时间从事可互动的户外体育锻炼也会越积极、频繁。

再次,内部动机对青少年余暇体育锻炼正向影响显著,该结果证实了自我决定理论在青少年余暇体育锻炼领域的适用性。作为自我决定典型的动机类型,内部动机是青少年长期坚持体育锻炼的内在动力(Ardeńska et al., 2016)。从数据结果看,内部动机体现了青少年对体育锻炼的热爱和自我追求,以及对体育锻炼浓厚的兴趣和求知欲,通常情况下,具有强烈锻炼内部动机的青少年会利用余暇时间反复从事喜爱的体育锻炼活动,并将体育锻炼生活化、习惯化,继而表现出一定的坚持性和稳定性。正如自我决定理论阐释的内部动机是促进锻炼行为的内生变量(Ryan et al., 2000)。

3.3 社区体育环境、邻里关系、内部动机对青少年余暇体育锻炼的间接影响

Bootstrap法分析表明,在社区体育环境影响青少年余暇体育锻炼时,邻里关系和内部动机具备多重中介效应,该结果与董宝林等(2021)的部分观点一致。社会认同理论认为,外界环境的刺激会使人产生社交定向与需求,并在类化与比较中形成群体认同感(陈世平 等, 2015),而个体通常会在认同感驱使下影响行为的动机和意向,决策或决定目标行为(张莹瑞 等, 2006)。从这一理论来看,适宜的社区体育环境可为青少年提供人际交往与互动的平台,并为具有相同锻炼爱好或类似偏好的个体群体化,形成内群趋同、群体认同,从而激发、强化、内化、整合青少年锻炼内部动机,使其愿意利用更多余暇时间参加锻炼活动,满足关系需求、提升愉悦感。社会生态学模型认为,作为影响青少年身体活动的远端层,外界环境往往通过人际层面、个体层面等近端层发挥功效(代俊 等,2018; Zhang et al., 2013)。分析证实了该理论在青少年余暇体育锻炼领域的适用性,也揭示了社区体育环境有助于改善邻里关系、激发内部动机,从而促进或改善青少年余暇体育锻炼状况。基于此,建议加强社区体育服务体系建设,通过丰富社区体育活动的组织形式和内容加强社区人际互动和交流,促进邻里关系发展,可强化青少年锻炼内部动机,进而改善余暇体育锻炼现状。

值得一提的是,当考虑社区体育环境与青少年余暇体育锻炼的内在联系时,邻里关系和内部动机的多重中介效应量仅为19.80%。究其原因:从个体角度来看,初中阶段青少年的人际交往能力尚处萌芽期,其社会活动场域和人际互动较多集中于校园或家庭,人际关系往往由学缘和血缘关系构成,加之锻炼参与动机普遍基于学校体育的组织与引导,因此,相较于在校期间的同伴/同学关系和锻炼参与动机(徐陆璐 等, 2020; 朱瑜 等, 2010),邻里关系和内部动机的多重中介作用效果并未达到较高水平;从社区角度来看,与发达国家相对成熟的社区体育氛围相比,我国社区体育的组织管理、制度体系、运行体系缺乏系统性和长效性,社区体育服务体系亟待完善与健全(曹垚 等, 2021),这导致社区体育环境难以为邻里关系的发展创造更为优质的保障条件,也难于激发或强化青少年锻炼内部动机。因此,在社区体育环境与青少年余暇体育锻炼的影响路径上,邻里关系和内部动机的中介效果量仅为总效应量的1/5。

此外分析还发现,性别正向调节了邻里关系对余暇体育锻炼的影响,负向调节内部动机对余暇体育锻炼的影响,该结果与董宝林等(2020)和李敏等(2021)的部分观点一致。既有研究表明,在青少年群体中相较于男性,人文环境(人际关系)所引发的知觉反应更易影响女性的心理特质和行为表现(李敏 等, 2021),而且,女性参与体育锻炼具有较强的集群效应(董宝林, 2017),从事户外活动往往更依赖同伴陪伴、榜样引领、氛围体验等(代俊等, 2018; 熊欢 等, 2017)。因此,和谐融洽的邻里关系更易激发女生的锻炼热情、提升认同和自尊,进而促成群体性的余暇体育锻炼活动,即邻里关系更易影响女生余暇体育锻炼。另外,从青少年的性格特质来看,男性的外向性、开放性性格相对突出(朱从庆 等, 2016),对活跃度高、新奇刺激的体育锻炼活动更易趋之若鹜,并对体育锻炼本身充满兴趣,倾向于在锻炼中感受乐趣、实现挑战。因此,相较于恬静内敛、谨慎型性格突出的女生,强烈的内部动机更易促进男生余暇体育锻炼的意向和行为,即内部动机对男生余暇体育锻炼的影响力更大。

4 结论

对于初中阶段的青少年,男生的锻炼内部动机和余暇体育锻炼好于女生;社区体育环境、邻里关系和内部动机是青少年余暇体育锻炼的促进因素,并且,社区体育环境可以通过促进邻里关系来激发青少年锻炼内部动机,进而促进余暇体育锻炼;此外,相较之下,邻里关系更易改善女生余暇体育锻炼水平,而内部动机更易促进男生余暇体育锻炼状况。