PM2.5污染对中国家庭迁移决策的影响研究

陈晓虹

(南京工程学院经济与管理学院,江苏 南京,211167)

随着我国教育和收入水平的提高,空气污染已经逐渐成为人们关注的焦点之一。空气污染不仅造成人们的主观幸福感降低[1-2],同时还具有负向健康效应[3-4],比如肺癌、儿童呼吸道疾病等[5],还会增加抑郁症状的发生率[2]。已有研究认为雾霾的主要污染物PM2.5导致了2010年中国1 255 400 人过早死亡[6]。

环境质量的舒适性要素逐渐成为塑造人口迁移空间格局的重要因素[7]。以空气污染物PM2.5为例,根据国际环保组织绿色和平发布的中国74个城市2013年PM2.5年均浓度排名,京津冀地区PM2.5年均值接近中国国家标准的2~3倍,也远远超过了世界卫生组织(WHO)的浓度限值①。中国地区间的移民行为不再仅仅决定于地区经济发展水平及社会就业,各地区良好的环境也显著地吸引环境移民[8]。有研究曾指出很多二线城市环境的宜居性及人们对这些地区环境舒适性的感知,也是拉动“逃离北上广”人群的重要因素[9]。随着城市化进程加快,各种空气污染物和大量粉尘造成了雾霾的加剧[10]。当雾霾严重威胁到人们的健康并带来许多疾病时[11],人们可能在一定程度上被“迫使”寻求更健康、更舒适的居住地,从而引发人口迁移行为[12]。

值得注意的是,中国卫生计生委发布《中国流动人口发展报告2016》显示中国人口迁移进入家庭化为主迁移阶段。自20世纪90年代以来,人口迁移与流动的家庭化成为人口迁移与流动不同于1970年代和1980年代的一个重要标志[12]。已有研究指出,将家庭作为一个综合性的分析单位使用在分析流动人口问题时更为适用[13]。洪大用等[14]认为个体迁出很可能只是居民不得已而采取的“缓兵之计”(如暂时赴外地工作或送子女出国留学),举家迁出更能够真实代表居民永久性“逃离”这座城市的强烈意向。家庭是人口迁移决策的基础而非一个独立的个体,家庭迁移决策基于一个最小的风险水平,很可能受到社会环境的影响[15]。

综上,本研究拟采用第六次中国人口普查的微观截面数据,以家庭为分析单位,实证检验空气污染物PM2.5对中国家庭化迁移行为的影响。党的十九大报告曾指出“实行最严格的生态环境保护制度,形成绿色发展方式和生活方式,建设美丽中国,为人民创造良好生产生活环境”。联合国的可持续发展目标包含了“良好健康与福祉”和“可持续城市和社区”,因此系统研究空气污染与中国家庭化迁移行为的关系具有重要的理论意义和现实意义,本研究也能为政策制定者提供相应城市发展的政策建议,以期为“健康中国”战略实施、“美丽中国”建设和可持续发展目标实现提供参考和借鉴。

一、文献综述

影响人口迁移的因素总体涉及社会、经济、政治、环境等四个方面。目前学界关于社会、经济、政治等方面因素主导的人口迁移研究比较丰富[9],环境因素与迁移的因果分析则较为局限。环境移民还可以细分为环境灾害难民、生态移民、环境污染移民等类型[16]。

环境与人口迁移的关系已经引起了众多学者的关注,现有多数文献从自然灾害、气候变化(温度、降水)的不利影响入手[17]。Thiede等[18]发现与降水相比,温度的变化对迁移的影响更稳健,对于城乡迁移而言温度的上升和降低使迁移的可能性分别增加3.6%和9.9%。而Lewin等[19]的分析指出降水与农村迁移转出是负相关关系,即迁移者选择去降水变异多和干旱可能性低的地区。孙翊等建立了一个气候变化经济学模型,发现气候变化导致农业生产潜力改变后,人口潜在迁出地主要是环渤海地区、成熟工业化地区、新型工业化地区和长三角地区[20]。还有些研究分析了迁移对环境的影响,比如陈树志和洪共福[21]分别从人口迁移的方向、规模、路线、方式、动机、背景等方面探讨人口迁移对环境变迁的影响,人口迁移数量增长会影响并改变环境供应资源的能力,可能造成生态恶化、资源枯竭等环境问题。

近年来,环境污染(空气污染)带来的外部性及其对人口迁移的因果关系的实证研究在逐渐增加。环境因素在迁移决策中的作用逐渐显得重要[22]。根本上,环境因素都通过影响人们需求程度的满足及福利水平的提高来作用于人口迁移。在环境质量方面,Hsieh和Liu[23]利用美国的数据发现两地区之间的环境质量差异是解释人口迁移的重要因素。废气污染与中国安徽省的人口净迁出率也正向相关[9]。就空气污染而言,从国际移民的视角来看,Xu和Sylweste[12]实证分析了环境质量(以PM2.5指数代表空气污染)与国际迁移的因果关系,发现空气污染不是影响国际移民的显著性因素,尽管高污染国家的高教育水平人群应对污染而迁移的可能性较高。而Qin和Zhu[24]发现如果空气质量指数AQI上升100点,对“移民”的百度搜索指数会增加2.3%~4.7%,暗示了空气污染会增强人们的移民倾向。现实中大多数环境恶化引致的人口迁移在本国境内发生,如果仅限于国际人口迁移,则会严重低估环境、气候变化带来的人口迁移问题[25]。从国内迁移的视角来看,Cebula和Vedder[26]分析了空气污染、犯罪率或气候能否解释美国的人口迁移,其结论认为空气污染不是一个显著的原因。洪大用等[14]基于北京市电话调查数据得出以雾霾为标志的空气污染问题使得部分居民由于担忧产生了迁出意向。然而,Li等[27]借助CFPS数据从微观个体层面得出PM2.5污染对人口迁出具有显著的积极作用,这种影响已经从迁移意向上升到实际迁移行为。李明和张亦然[28]分析了空气污染的移民效应,得出城市空气污染越重,辖区内高校在校来华留学生数越少。陈友华和施旖旎[29]指出学界已经关注到雾霾将如何使社会经济和人体健康受损,但雾霾将如何影响家庭总体的迁移决策与流动,迄今尚未得到理论界足够的关注与研究。

综上所述,现有文献针对环境—人口迁移已展开一定的研究,空气污染与人口迁移决策的关系也有考察。然而,环境变化在决定迁移过程中的作用可能被极大忽视了[17]。已有研究的相对不足之处在于:将空气污染—人口迁移的研究聚焦于个体的迁移行为,鲜有以家庭为单位展开分析的研究。相关研究也并未实证探讨家庭中老人和孩子是否由于易受雾霾侵害而作出家庭式迁移决策这一可能的作用机理。

二、研究方法

(一)数据来源与样本选择

2010年中国第六次人口普查0.1%的抽样调查的范围覆盖了中国大陆31个省、自治区、直辖市的农村和城镇地区,调查信息以户为单位详细调查了家庭中每个人的性别、年龄、受教育程度、婚姻状况等个体特征状况及户口登记代码、现在居住地代码、离开户口登记地的时间等信息。该数据中也包含了调查对象的婚姻状况以及15~64周岁妇女的存活子女数等信息,从而为识别家庭迁移行为提供了很大的便利。本文所使用的年全国人口抽样调查随机样本共有554 452个住户。

核心自变量PM2.5浓度的数据来源于美国宇航局社会经济数据与应用中心的栅格数据,其观测范围是北纬70度到南纬60度,观测精度为0.5度乘0.5度,通过该数据进行预测得到PM2.5的年浓度数据,其测量单位是0.001 μg/m3。每个县级行政区划单位的宏观数据来自《中国县(市)社会经济统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《国民经济和社会发展统计公报》。工具变量的数据来自中国气象局主办的“中国气象科学数据共享服务网”。

本文将人口迁移微观数据与各县级行政区划单位的PM2.5浓度、宏观数据进行匹配③,采用个体微观数据实证分析空气污染物PM2.5对家庭迁移行为的影响。对于个别数据存在的缺失值,本文采用线性插值法进行补充。本文在该截面数据中保留了非集体户的家庭,样本涉及中国大陆的31个省(自治区、直辖市)、2 856个县级行政区划单位。

(二)计量模型、变量设定与描述性统计

当PM2.5污染加重,迁出地的空气质量可能构成“推力”因素促使家庭产生对环境污染的某种适应性行为或个体的私有保护行为,例如迁移[30]。而人们能够调整行为去抵御PM2.5污染带来的潜在健康风险的影响,或积极采取行为去减缓健康风险[24],例如购买防霾口罩[31],则也可能不会做出迁移决策。人们对政府治霾的信心也可以显著抑制雾霾迁出意向,而雾霾防护行为也会显著增加居民的迁出意向[14]。此外,原居住地良好的经济因素、社会因素、就业机会、福利水平等因素也是阻碍劳动力外迁的重要因素[27,32]。对于一个家庭来说,孩子和老人是容易受到空气污染伤害的特殊人群,因此家庭在考虑迁移可能性时可能会因孩子和老人而显著上升。

假定洁净的空气是正常品,对于家庭是否迁移的二值选择行为,通常以“潜变量”表示该迁移行为的净收益。在考虑空气污染时,假定人们认识到当地的空气质量状况及空气污染的不良后果,并将这些信息用于家庭是否迁移的决策之中[33]。家庭对迁移的投资取决于可获得的有效回报,而环境污染或其他环境问题也会降低地区的吸引力[17]。陆旸[34]指出面对渐进的环境污染或环境变化,人们有足够的时间做出决策,“是否迁移”也将取决于个人的偏好,此时环境问题是影响迁移决策因素之一。由于人口迁移现象是环境和非环境因素的相互作用而导致的[35],本文将环境因素和非环境因素均纳入家庭迁移决策分析框架,构建二元logit模型(见下式)。样本采用迁移当年的截面数据,后文实证分析均采用稳健标准差进行回归。

Migrationi=α1+β1PM2.5j+β2genderk+β3agek+β4marrk+β5eduk+β6workk+

β7housei+β8houseusei+β9childnumi+

β10oldnumi+β11nonagrii+β12pergdpj+

β13(pergdpj)2+β14popdenj+

式中i指的是家庭,k为户主,j为户口所在地的县。

主要变量说明及采用依据如下:

1.被解释变量

本文借鉴崇维祥和杨书胜[13]的研究,以该年该家庭中至少两个具有亲属关系的个体发生了迁移行为的二元变量作为因变量,并将其定义为家庭化迁移。按照“离开户口登记地的时间”在半年以下和半年到一年的视为2010年迁移,其余个体(包含其他年份迁移的和没有离开户口登记地的)在本样本里视为非迁移人群。迁移是指样本内“户口登记地”代码与“普查时点居住地”代码不一致,则本文认为该个体发生了迁移行为。鉴于PM2.5浓度数据的精确度,本文将地级市市辖区内人户分离的人口②不视为迁移个体。

2.核心解释变量

本文以该迁移当年家庭所在户口登记地PM2.5的年均浓度作为本文核心解释变量。对于没有迁移的家庭来说,“户口登记地”与“普查时居住地”应当一致。

3.控制变量

“故乡”是名词,认知指向是一个实体,也即概念重组的输入“元素”。在这里,“故乡”这个实体的认知指向与“美丽”的指向主体相对应,即概念重叠,那么这两个结构就具有整合的基础,这样的一致会引发人的一系列的思维和推理,然后,我们就可以将这两个词按线性次序整合在一起,形成“美丽的故乡”。

有研究指出户主的个人特征在某种程度上决定着家庭能举家迁移的可能性。因此,本文引入的控制变量分为迁出时户主的特征变量、家庭结构变量、区域宏观变量、控制固定效应的虚拟变量。户主的特征变量涉及性别(gender)、年龄(age)、普查时的受教育年限(edu)、普查时的婚姻状况(marr)、工作情况(work)、住房面积(house)及其住房用途(houseuse)。已有研究表明性别、年龄、受教育水平、婚姻状况等个体特征是会影响人们的迁移行为[18,30,36,37]。Thorat等[38]分析了城乡迁移的决定因素,发现户主年龄和家庭人口数每增加一个单位使家庭成员迁移的可能性分别增加0.81%和8.7%。本文依据唐家龙和马忠东[39]构建了受教育年限变量,过程如下:如果“学业完成状态”是毕业则按照小学、初中、高中、大学专科、大学本科、研究生受教育水平转换为6年、9年、12年、15年、16年、19年的受教育年限,如果“学业完成状态”是在校、肄业、辍学或其他则受教育年限减半计算。盛亦男[40]曾指出经济收入是影响家庭迁居决策的刚性因素。由于数据没有提供个体的收入水平,收入是影响迁移的重要因素之一[32,41],本文采用是否有住房的虚拟变量作为衡量个体收入水平的代理变量。但住房面积的大小所表示的住房条件的好坏还取决于另一个变量住房类型,如果住房同时还兼作生产经营用房,那么面积大小就不能直接表示了。因此,住房面积和住房类型必须同时被放入方程才能表示迁移人口的住房条件[12]。家庭结构变量包含迁移当年家庭中低于18岁的小孩个数(childnum)、家庭中老人(女性55岁以上,男性60岁以上)个数(oldnum)、家庭户口性质(nonagri)。Lu等[42]在分析雾霾风险感知对迁移意向的影响时也控制了个体的性别、年龄、婚姻状况、受教育水平、工作年限和家庭孩子数量等变量。Enchautegui[32]从女性迁移的角度得出年龄、教育、婚姻状况和家庭人口结构、就业、工资均对迁移产生影响。家庭孩子数量、家庭户口类型(农业/非农)可能对劳动力迁移产生影响[14,27],因此本文在分析雾霾影响劳动力迁移决策的模型中也控制了家庭中孩子和老人的数量、家庭户口性质等变量。

有研究指出城市的人口总量和经济发展水平也是推动人口流动的原因[27,43,44]。随着地区经济状况的改善,人们迁移到其他地方的意愿也会降低。因此,县级及以上行政区划单位的宏观控制变量包括人均GDP(Pergdp)和年末人口密度(Popden),其中,人均GDP采用省级的消费价格指数(CPI)进行了调整以剔除价格因素。Rupasingha等[41]在迁移模型中也加入了每平方千米的人口密度变量作为典型的推动因素。刘生龙[43]也在迁移引力模型中引入了人均实际GDP作为经济发展水平的指标。

因为生态环境与城市化进程总是相互影响的[10],所以以PM2.5为代表的空气污染与迁移之间可能存在反向因果的内生性[45],导致回归结果存在偏差。随着经济发展和城市化进程加快,人口在空间上的大规模聚集促使需求和资源使用增加,造成环境污染[10,46],城市的电力和热力消费又反过来造成了空气质量的恶化。本文拟采用工具变量法解决PM2.5与人口迁移的内生性问题,也可以在一定程度上克服变量遗漏偏误问题。工具变量在选择时,理论上应与内生解释变量PM2.5高度相关且与模型中的随机扰动项正交。鉴于数据的可得性,本文采用户口登记地的县/市层面的年平均风速作为PM2.5的工具变量,该变量基本独立于家庭的迁移决策。大量研究发现,风速能减少PM2.5浓度[47-49],因此,年平均风速的估计系数预期为负。

已有研究指出,迁移决策可能是家庭基于对以往年份的长期观察而做出的,即空气污染对迁移的影响可能存在长期性和累积性[8,45]。本文将迁移当年PM2.5浓度的均值分别替换为迁移前3年和前5年累计平均的PM2.5浓度均值进行估计。本文进而分析了家庭面对PM2.5污染是否倾向于家庭整体迁出(家庭中的迁移个体数与家庭人口数相同)及夫妻匹配样本的影响。在夫妻匹配的样本中则分别加入了夫妻两人的个体特征变量,家庭变量和宏观控制变量与以上模型一致。

劳动力人口迁移的目的不仅是为满足自身追求、获得个体效用的增加,还希望通过迁移行为提高家庭中其他成员的福利[40]。然而,家庭中孩子和老人在面对环境污染时通常是重点保护的对象,家庭中孩子和老人的数量可能构成了家庭化迁移重要的影响因素。因此,本文分别构建了家庭迁移是否携带孩子和老人数量作为被解释变量加入模型,以测度家庭面对PM2.5污染而做出的迁移决策是否受到家庭中孩子和老人数量的影响。此外,本文还将家庭迁移时携带孩子的年龄进行了细分,作为稳健性检验。

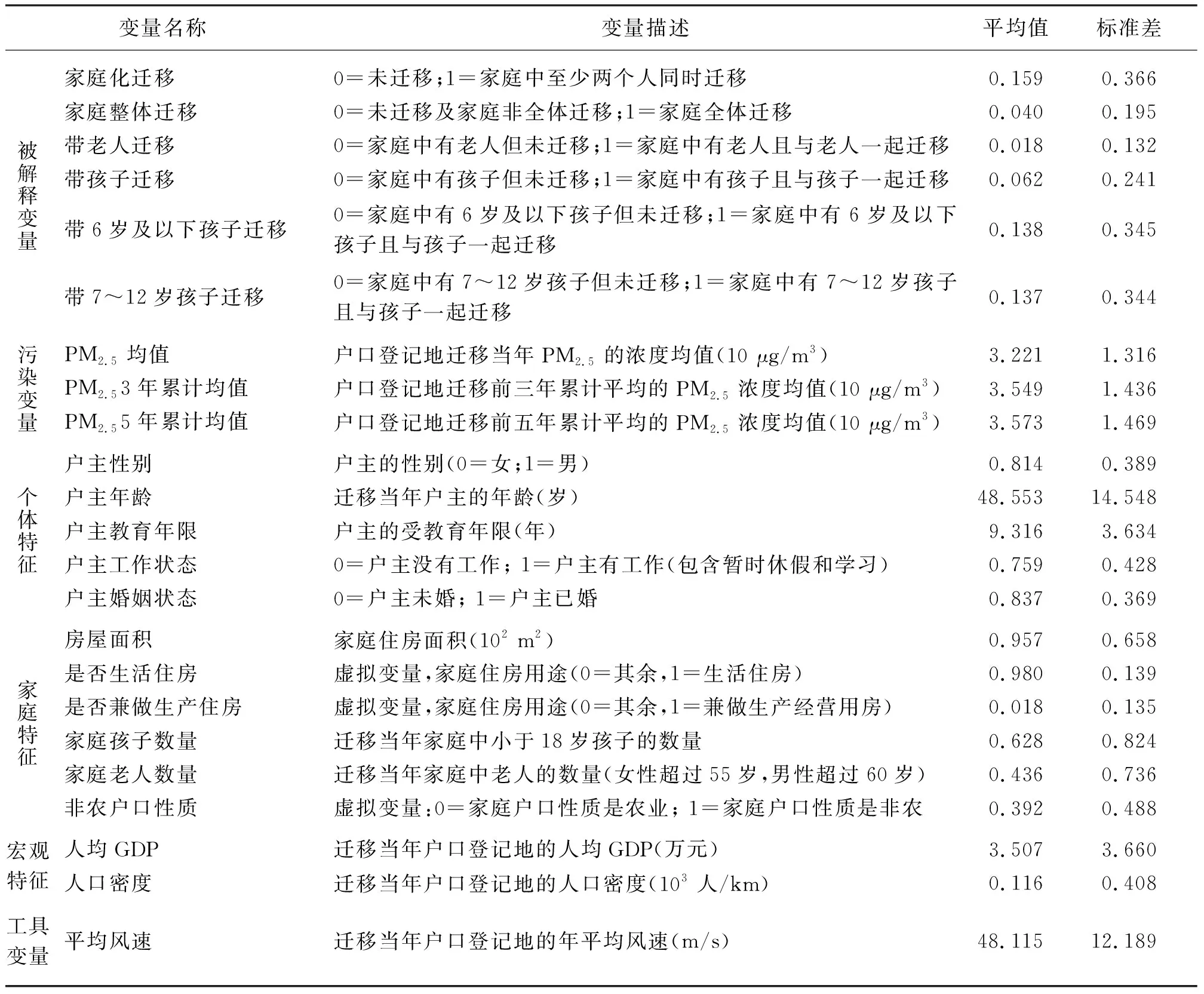

表1是样本的变量定义和描述性统计,可以看出,样本中家庭化迁移的样本平均比例为0.159。家庭选择带孩子迁移的样本比带老人迁移的样本多,家庭携带6岁及以下孩子迁移的样本与携带7~12岁孩子迁移的样本差异不大。户主的平均年龄为48岁,平均受教育年限为9.316年,已婚和有工作的样本居多。样本家庭所在的户口登记地PM2.5的浓度均值变化较大,迁移当年的PM2.5浓度均值为32.21 μg/m3,比前3年累计平均浓度低3.28 μg/m3,但比前5年累计平均浓度低3.52 μg/m3。家庭基本均有住房,平均有0.628个孩子和0.436个老人。样本家庭所在地区人均GDP为3.507万元,人口密度为116人/km2。

表1 变量定义与描述性统计

三、实证结果

(一)基础模型结果

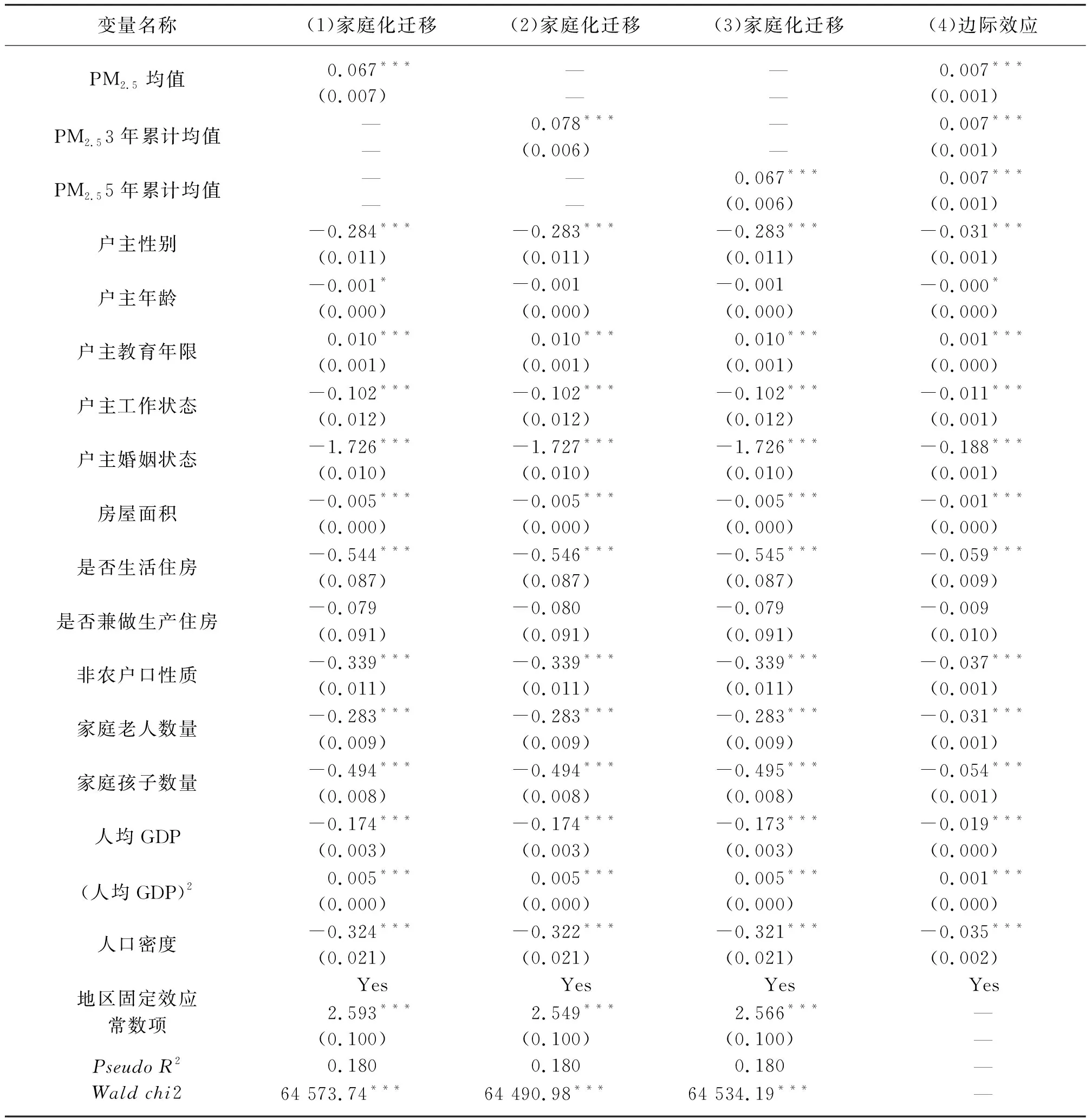

表2分别报告了迁移当年PM2.5的平均浓度值、迁移前3年和前5年PM2.5累计平均的浓度值对家庭化迁移行为的估计结果,最后一列报告了所有变量的平均边际效应结果。估计结果显示,PM2.5浓度均值在表2中的回归系数均为正向,即无论是迁移当年、迁移前3年还是迁移前5年累计平均的户口登记地PM2.5平均浓度均在1%的显著性水平上对家庭的迁移行为产生促进作用。这意味着家庭的户口所在地PM2.5浓度越高,其迁移行为发生的可能性越大,也说明了迁出地的环境污染是迁移的推动性因素[8,50],说明环境因素在迁移决策里变得越来越重要[22]。王兆华等[51]指出空气污染对城镇人口迁移的影响存在短期累积效应,居民以往的城市空气污染经历会持续作用到当前的迁移行为。还有文献发现身体健康风险感知、心理健康风险感知和政府控制感知对技工的移民意向有显著的解释能力,这证实了感知雾霾风险的程度能显著增加迁移意向[42],从而发挥其他健康投资方式的替代效应和健康损害的规避效应,切实改善自身健康状况[52]。

最后一列边际效应结果显示,当迁移当年、迁移前3年、迁移前5年累计平均的户口登记地PM2.5平均浓度每增加1%,使得家庭做出迁移决策的可能性均增加0.7%。Li等[27]得出伴随着PM2.5平均浓度增加10%,劳动力流出的可能性上升1%。而Chen等[45]采用县级的5年为周期的净迁出率作为因变量得出,PM2.5每增加10%,每100居民中就会有2.7人流出。这意味着环境因素尽管能显著影响迁移行为但相比经济社会因素可能作用相对较小[22]。

对于其他控制变量的估计,户主的性别对家庭是否迁移的决策的影响为负,即女性户主更倾向于迁移。蔡昉[53]曾指出与男性相比,女性的迁移动机要接近于以发展为主,而不是生存所迫。户主年龄对家庭是否迁移的影响在1%水平上负显著,即随着年龄增长个体的迁移概率是递减的[32,54]。已有研究表明,中青年群体人们迁移的可能性较高,Boustan等[30]发现30~40岁具有较高的迁移率,Thiede等[18]曾指出20~45岁的群体迁移的可能性最高。迁移的估计系数随着户主教育年限提高而逐渐变大,即受教育程度作为一种人力资本,也能显著增加人们迁移的可能性[19,32]。如果人们没有工作他们就很难负担起迁移的成本[44],因而户主是否工作的估计系数为负。已婚状况也会显著阻碍家庭迁移行为。户主的婚姻状况变量的估计系数为负显著。尽管房屋面积可能与家庭的收入水平相关,其估计系数是负显著的。人们拥有的住房作为实物资本具有保险机制,会降低举家迁居的可能性,也可能是由于迁移成本较高导致的[44]。家庭中孩子数量和老人数量的系数显示为负,表明它们会在一定程度上阻碍家庭的迁移行为,可能的原因在于儿童和老人的数量越多意味着越高的迁移成本[12,19]。盛亦男[40]认为较大的家庭规模、未成年子女数量的增加,会使家庭采取谨慎、缓慢的方式进行迁居。Enchautegui[32]得出家庭人口结构与迁移成反比,Li等[27]的线性估计结果也显示人口抚养比会阻碍迁移。

表2 PM2.5对家庭迁移决策的影响

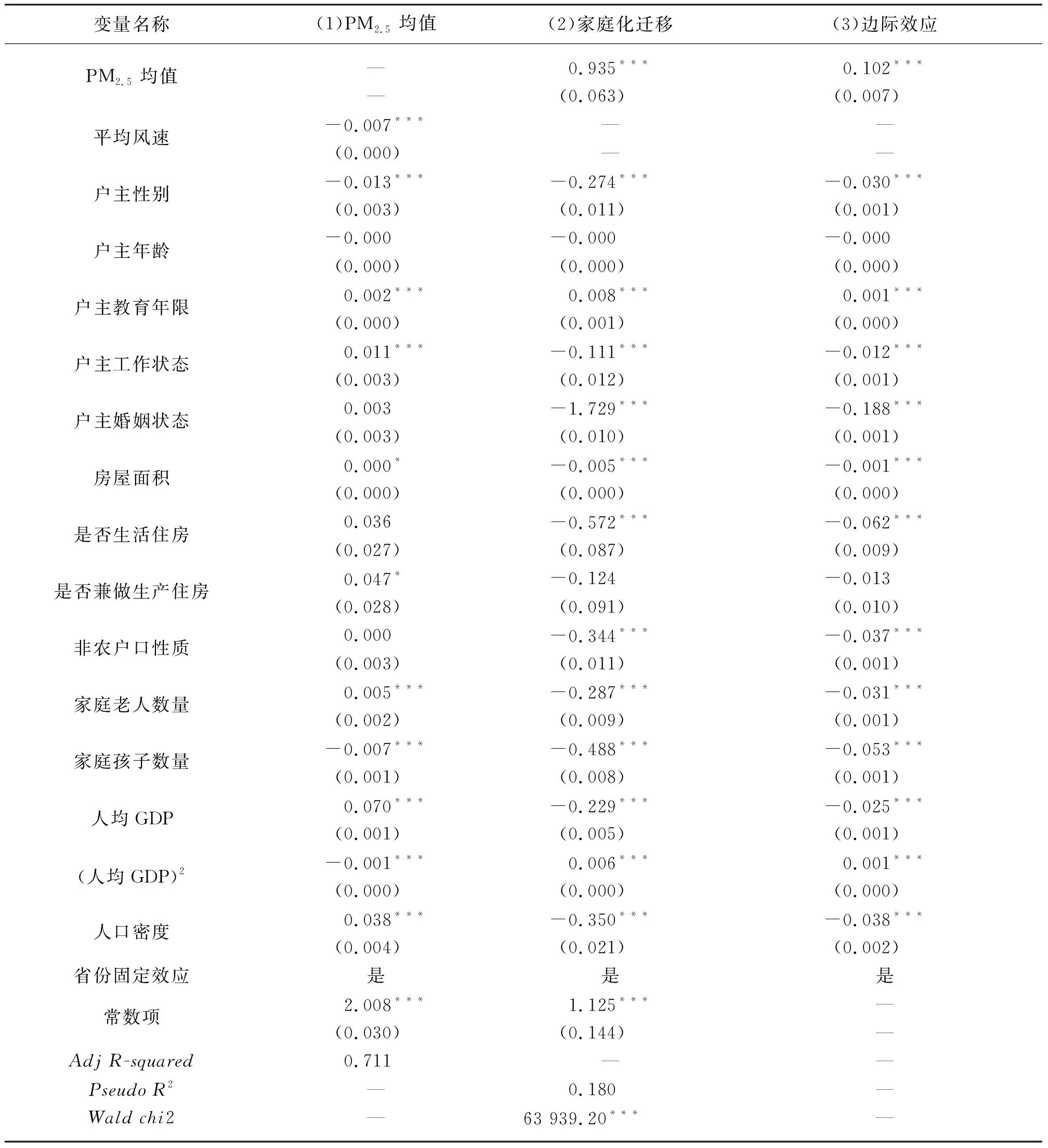

(二)工具变量回归

表3的报告了基于工具变量法的两阶段回归结果,第(3)列是第二阶段的平均边际效应结果。对外生性原假设的Wald检验结果的p值为0.000,暗示可在1%水平上认为PM2.5浓度均值存在内生性问题。第一阶段的结果显示,年平均风速工具变量对PM2.5浓度均值在1%的水平上显著,具有较强的解释力。年平均风速的估计系数均为负,这意味着风速的增加能显著降低PM2.5浓度[47,49]。第二阶段PM2.5浓度的估计系数为0.935,大于表2第(1)列基础模型的估计系数,即没有考虑内生性问题会低估PM2.5污染对人口迁移影响的估计系数。这说明,即使引入工具变量控制内生性问题也不影响本文结论,即PM2.5空气污染对人群做出迁移行为决策起了显著地推动作用[45]。Bhattacharya和Innes[55]也认为环境变化和人口增长是相互影响的,其结论支持了农村人口增长与环境恶化存在恶性循环的观点。

表3 PM2.5对家庭迁移决策的两阶段估计结果及边际效应

(三)是否携带老人、孩子迁移的估计结果分析

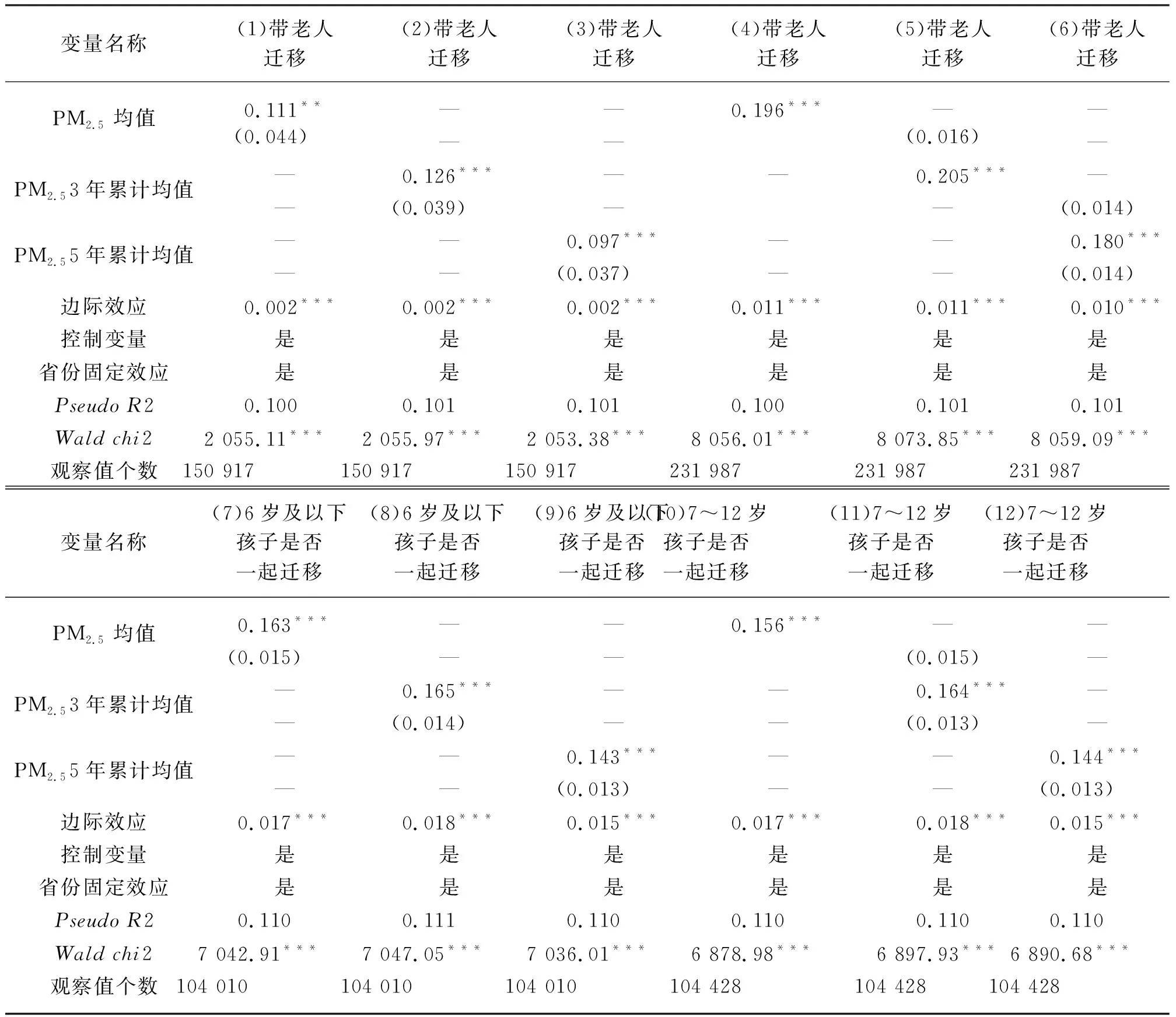

表4第(1)~(3)列报告了将因变量替换为家庭是否携带老人迁移的估计结果,其中PM2.5浓度均值及其累计均值的估计系数均为正显著。这意味着随着PM2.5污染的增加,家庭携带老人一同迁移的可能性也显著上升。类似的,(4)~(6)列报告了因变量为家庭是否携带孩子一起迁移的估计结果,正显著的估计系数表明家庭倾向于携带孩子一同“躲避”空气PM2.5污染。本文的估计结果暗示了家庭面对PM2.5污染而考虑迁移时,更可能因为家庭中受保护的群体(老人、孩子的数量)而受到影响。已有研究指出子女年龄对家庭夫妻外出打工具有决定影响[54],因此,本文将孩子的年龄细分进行回归。表4中(7)~(12)列结果说明将孩子的年龄细分进行估计得到了类似的结果,说明无论家庭中孩子的年龄,家庭面对PM2.5污染时更倾向于做出携带他们一起迁移的决策,部分原因可能是老人和孩子是家庭中需要保护的对象,他们的身体更需要免受PM2.5污染的威胁。袁霓[54]也得出子女年龄是妻子是否单独外出打工的决定因素,而且这种影响也随着孩子年龄的不同而不同。

表4 是否携带老人、孩子迁移的估计结果

(四)稳健性检验结果

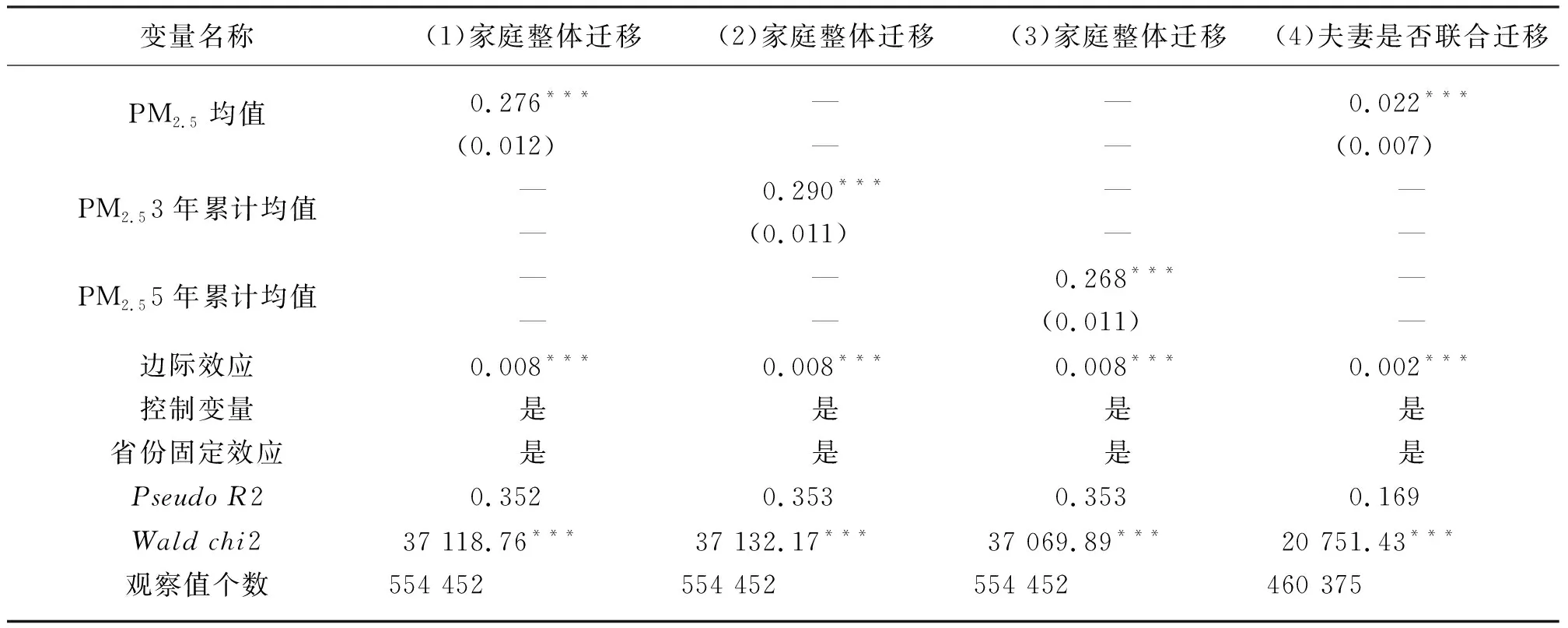

表5中前3列报告了PM2.5浓度均值及其3年和5年累计平均浓度对家庭是否整体迁移的影响,第(4)列是以夫妻匹配样本为基础的模型结果。盛亦男[40]指出国内的相关研究中,很少关注家庭成员向外流动的数量决策(全部人迁居或部分人先行迁出)。PM2.5污染是否会促使家庭整体迁移,即举家迁居也是本研究的关注点。表5中的估计系数的符号和显著性基本一致,均在1%的显著性水平上为正。迁移当年的PM2.5污染浓度及其前3年、前5年的浓度值均对家庭整体迁移产生正向影响,该结果也验证了上述分析结果的稳健性。平均边际效应的结果意味着PM2.5污染浓度每增加1%,举家迁移的可能性会上升0.8%,同时也证明了举家迁移已成为流动人口家庭迁移过程的主要模式[37]。PM2.5污染对中国以家庭为单位的迁移行为表现出了显著的促进作用,尽管其边际效应系数值较小。

表5 稳健性检验的估计结果

四、结论与启示

无论是迁移当年还是迁移前3年、5年累计平均的PM2.5浓度均值,均对以家庭单位的迁移行为产了显著的“推动”作用。这一结论证实了环境质量降级(空气污染)能显著地引发人们的迁移行为。然而,本文得到的边际效应系数相对较小,即空气污染推动人口进行联合迁移的作用有限。许韶立[56]指出虽然某些情况下环境变迁对人口迁移曾起着更为重要的作用,但大多数情况下,相比社会政治、经济等因素,环境变迁并非是人口迁移的决定因素,它只是人口迁移的因素之一。与Chen等、Li等[27,45]等文献结论一致,本文采用大样本数据从家庭层面证明了迁出地PM2.5浓度作为环境厌恶品,显示出了对家庭迁移的“推动”作用。此外,PM2.5与人口迁移之间存在因果内生性。运用工具变量法的估计结果显示,PM2.5污染对人口迁移影响的估计系数相比基础模型的结果增大,即没有考虑内生性问题会低估PM2.5污染对人口迁移的推动作用。

将因变量进一步划分,本文发现PM2.5污染会促使家庭携带老人和孩子迁移以规避由于污染造成的健康危害,保护家中易受污染侵害的弱势群体。将孩子按年龄进行细分,结果具有一致性。本文通过稳健性检验进一步证明了PM2.5浓度均值越高,家庭倾向于举家迁移及夫妻联合迁移的可能性也会上升,结果具有良好的稳健性。

习近平总书记曾指出生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。生态兴则文明兴,生态衰则文明衰。城市的生态环境与其发展紧密相连。综合本文结论,本文认为政府应当从以下几方面制定措施:首先,加紧完善环境政策、实施空气污染管制“黑名单”制度,借助网络媒体对违规污染源实行举报制度、鼓励使用清洁能源来控制并逐步减少PM2.5的排放量。其次,提高基础设施的投资和建设,促使医疗保障体系更加完善,尽可能减少环境污染的不良影响;政府还可以联合其他公共部门、非政府组织、大学科研机构加大对清洁产业技术的投资和研发,也可以依靠政府和社会资本合作(PPP)模式积极推进空气污染的治理项目。最后,为应对空气污染冲击下个体携带家中易受环境风险危害的特殊群体(老人和孩子)联合迁移现象,政府应当为迁移群体提供相应的公共政策服务体系,例如为随迁儿童提供平等教育机会或为随迁老人提供完善的医保异地报销制度,更好地保障随迁群体的福利水平和社会融入。

注释:

① 世界卫生组织建议PM2.5年均浓度不应超过10 μg/m3[55],中国《环境空气质量标准》建议PM2.5年均浓度限值是35 μg/m3。

② 对于少量缺失PM2.5数据的行政区划单位,以其地理位置为基准,在其所处地理单元中,找到PM2.5数据库中距其最近的县级行政区划单位,以其数据替代该缺失样本的PM2.5浓度水平。由于行政区划的变动,个别市辖区的宏观数据存在缺失。

③ 市辖区内人户分离的人口是指一个直辖市或地级市所辖的区内和区与区之间,居住地和户口登记地不在同一乡镇街道的人口。