迷局中的书法

马笑泉

书法从未面对这样一个时代,利益的干扰竟如此之剧,以至于许多所谓的书法家提笔之前,思谋的不是笔墨和章法,而是价码与营销。在某种意义上,价格取代了价值,成为了评判的尺度和炫耀的重点。而价格,很大程度上是由书法之外的因素决定的:身份、地位、权力、名气、人脉资源、营销能力等等。各级书协主席、副主席的位置成了各方角逐的对象,雅好书法的退休干部、商人、教师……纷纷搅入这种跌宕起伏、结局难料的大戏中。2013年,西部某省书协换届,副主席竟超过六十位,堪称书坛奇观。奇观的背后是既现实又荒诞的逻辑——对于许多并不具备艺术鉴赏力的收购者而言,作者在书协中的位置成了出价的重要乃至唯一参考标准。如果不能获得某个头衔,纵然笔墨精湛,往往只能忍受被冷落的命运,甚或遭到水平远不如自己却窃居高位者的压制。这也可以解释为什么某些本来醉心艺事、水平不俗的书法家,最终也放下身段,加入这一纷争不息的迷局中。但责任不能完全推给已经成型的利益格局,真正的书法家自身也需要反思。

多年来,书法走上了一条窄而险的道路,大家在笔法、墨法、字结构(结体)、整体结构(章法)等方面殚精竭虑,颖悟而勤奋者确实在某一方面能平视古人甚至有所超越,当代书法如果说还有一些真正的成就,也体现在这些形式构成之中。但是,他们普遍忽略了一个核心问题:生命气象的养成。书法中为论者所重视的气息、格调、神采、境界皆源于此。一个书法家绝不仅仅是一个书法家,他的生命气象须有耐人咀嚼的地方。这种生命气象是性情、经历、学养、见识、日常举止、临事抉择的综合体现,托举着书法家和他笔底的另一种生命体,使其在完成必须的技艺修炼后还能往更高层次升腾。这种生命气象也保证他能最小程度地依赖书法官僚体制的认可,成为一个相对自主的艺术家。林散之生前大部分时间是在寂寞而自得的境况中度过,外界再如何褒贬,也难以干扰他的创作心境。他高度的自信和专注既来自对书法本身的研习,也来自诗词、绘画、与前辈高人的交往、在名山大川中的历险,还有长期的气功修炼。如此种种,皆是铸就他生命气象不可或缺的因素,他那忽敛忽散、笔墨交融的林氏书法,正是这种生命气象的自然流露。他是林散之,然后才是“当代草圣”。而像康有为、于右任、马一浮、鲁迅、徐悲鸿这样的人物,甚至无需书法家的名号,丝毫不妨碍他们的墨迹广受追捧,历久弥珍。晚明的王铎,晚清的何绍基,倒是颇有书法家的身份自觉,但让他们在书道实现突破终臻大成的,还是各自的综合修养。很难想象有一个不通小学、不懂经史、不会诗文、不曾长期在山水间采气养神的王铎或何绍基。只是这种传承千年的文化传统已经分崩离析,我们难以要求一个当代的书法家同时写一手锦绣诗文,但每每看到他们终日只能抄写前人诗词,甚至提起笔来,除却“厚德载物”“上善若水”“天道酬勤”等等已经用滥用俗了的成语外心中竟茫然无词,未免感到遗憾。沙孟海、启功、沈鹏那辈人尚能明白此理,所以他们真正看重的是自家的学者或诗人身份。他们明白,对书法而言,必须有一个大于书法的东西托底,方能成其高。而一旦有了这个大于书法的东西护持,也就能超越书法界利益机制的羁绊,呈现出脱俗的生命气象。沙孟海、启功、沈鹏即便不当书协主席,仍有其独特魅力,墨宝也不会掉价。当今一些有抱负的书法家,以成为大书法家为终极目标,但身上缺乏大于书法的东西,纵然技巧精到、花样百出,终究只是一个小的书法家。而一个小的书法家,就不得不受制于世俗的评判标准,否则可能连生存都会成问题。在一个主要由小的书法家和借书法之名追逐利益的活动家、营销人员组成的书坛,许多争论的产生,有的跟书法艺术其实并无太大关系,只是“醉翁之意不在酒”地制造话题,挑起事端而已,比如说:“丑书”。

“丑书”是个伪概念。对于一个审美能力很弱的人,他可能认为那种状如算子、端正到呆板的楷书,比如田蕴章的字,便是世间最美的书法。凡是溢出这个范畴的书法,统统目为“丑书”。这种情况在小说界也存在。一个读惯了以情节取胜的通俗小说的人,很难明白川端康成或卡佛的妙处,至于碰上卡夫卡或博尔赫斯,更是一头雾水。同样的情况也发生在诗歌界。饱受郭沫若和艾青熏陶的某些老同志,当年面对并不朦胧的“朦胧诗”,竟然感到费解和气闷。而迷恋过汪国真的人,曾经由衷地认为那是红尘中最动人的诗,恐怕到今天都无法理解为什么很多诗人根本没觉得汪国真写的是诗。好在文学界还极少有批评家因为读不懂就愤怒地宣称对方是“丑文”,这可能是因为作家们具备更加强大的文字反击能力。当今的书法家则缺乏这种幸运,任何试图拓宽审美边界的尝试,均有可能被圈内圈外合伙扣上一顶“丑书”的帽子。其实一部书法史,就是一部不断拓宽审美边界的历史。那些最有才华的书法家,往往是那个时代的“丑书”创造者。随着时光的推移,人们才会逐渐意识到,正是这些给艺术欣赏带来不安的人,创造了新的书法之美。帖学的源头,中国书法的核心人物王羲之,变质为妍,演化出了一种迥异于秦汉的新体。在某些推崇古朴的人看来,这种变化多姿的新体多少有些刺眼。那些人同样饱读诗书,没有贸然吐出“丑书”这样的粗暴字眼,而是使用了另一个实际上更具杀伤力的词:“俗书”。王羲之天才横溢、气质高华,腕底实有仙气,竟然被称作“俗书”。如此看来,当今一些书法家被诋为“丑书”,倒也不必过度悲愤。而当王羲之,还有他那位同样才华惊世的儿子王献之共同创造的艺术范式被普遍接受,成为中华书法的正脉时,另一些富有创造力的书法家又开始了新的拓展之旅。颜真卿,这位唐代书坛真正的“广大教化主”,以他正大厚重的生命气象和扎实深透的书法修为铸就了壁立千仞的颜楷。但在风流倜傥的李后主看来,这些字“如叉手并脚田舍汉”,笨拙粗鲁,令人不快。李煜并非书法门外汉,相反,他跟赵佶一样,属于那类政治上遭人诟病但确实富有艺术才华的帝王,非但系古今第一流的词人,在书法领域也留下了“金错刀体”。即便天赋、修养如此之高,“离恨恰如春草,更行更远还生”的作者也难以突破自身审美水准的天花板,在感受层面既无法领悟颜楷之美,在意识层面也判断不出颜楷在书法史上的重大价值。颜真卿的书法审美视阈比那位杰出的词人宽广得多,既能充分吸纳“二王”精华,又能由衷欣赏张旭颠覆性的创造,所以他才能同时成为《东方朔画赞碑》和《祭侄文稿》的作者。傅山没有颜真卿那么宽博,但他更具艺术家的决绝气质,旗帜鲜明地亮出“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁真率毋安排”的宣言,每一句都是对当时以董其昌为代表的秀美蕴藉书风的挑战。许是因他态度太坚决,声调太铿锵,抑或因他身上拥有远远大于书法的东西,使得当时的审美保守主义者几乎无人敢指摘青主先生那些溢出传统边界的书法。若是放在外行也敢大声嚷嚷指点书坛的今天,傅山纵然气节凛然,饱读经史,考据、书法、绘画、金石、武术、内丹修炼无所不通,恐怕也难逃“丑书”代表人物的恶名。古代并无书协,大部分书法家也不以卖字为生,所以利益之争少,争执多出于审美偏见。今世则不然,书坛已被世俗利益所主导,打压对手最轻松的方式就是利用某一部分人的审美惰性,扣上一顶“丑书”的大黑帽,使得对方陷入无休无止的口水仗中,而自己则可满面红光地炮制那些并无任何创造性可言的所谓书法作品,接受一波又一波来自利益共同体和审美保守主义者的赞美。面对如此局势,王镛、沃兴华们在啼笑皆非之余大概也懒得争辩,索性“躲进小楼成一统”,只与知音论长短。当然,也有“横眉冷对千夫指”者如曾翔,四处游走,当众狂涂,甚至闭目挥毫,间或还吼上几声,看上去大有“你说老子‘丑’,老子就‘丑’给你看”的负气之态,实则在效仿盛唐“颠张”。只是木木堂虽功力深厚,但显然还未达到张长史随手涂抹皆成神迹的水准,率尔之作与精心所书差距尚大,反而授人以口实。

当今还有些争论来自书法家本身生命气象的狭隘。2006年,在以严肃认真著称的邱振中的召集和主持下,当时中国一拨尚具艺术理想与良知、于技艺层面均下过苦功并有所斩获的中青年书法家会聚于绍兴,展开了两天五场的讨论。这确实是当代中国难得的高层次书法讨论,与会者贡献出了不少精微的感悟和真诚的碰撞,但也暴露出了某些致命的缺点。比如有的书法家由书法本位主义者不知不觉又窄化为书体本位主义者,过分推崇自己钟爱和擅长的书体。陈忠康,这位在深入传统方面堪称典范的书法家,强调行书难度最大,言下之意是把行书放在最高的位置上。我愿意相信陈忠康这种认知是出于对行书本身的热爱和深研。然而,另一些认为小楷最高或者狂草最高的书法家同样也是真诚的,是基于自身长期实践的。书法家如果在这上头形成我执,往往容易忽略一个浅显的道理:条条大路通罗马,任何一种书体的习练都是为了获得书法的本质之美——用毛笔线条尽可能恰切地呈现出此时此刻的生命状态。太执着于某种“型”,便把自己限制住了,妨碍由技入道,甚至还会导致跟艺术无关的意气之争。这种思维在文坛其实更为常见:写小说的认为小说最难,写诗的认为诗歌最高,写散文的认为散文最重要。那些争论者似乎不明白或者假装不明白:没有文体之最,只有具体作品之最。托尔斯泰和惠特曼同样抵达了文学的巅峰,钟繇和张旭同样进入到书法的核心。陈忠康们如果不破掉这层“我执”,纵然极意摹古,笔法精熟,也难以成为一个大的书法家。

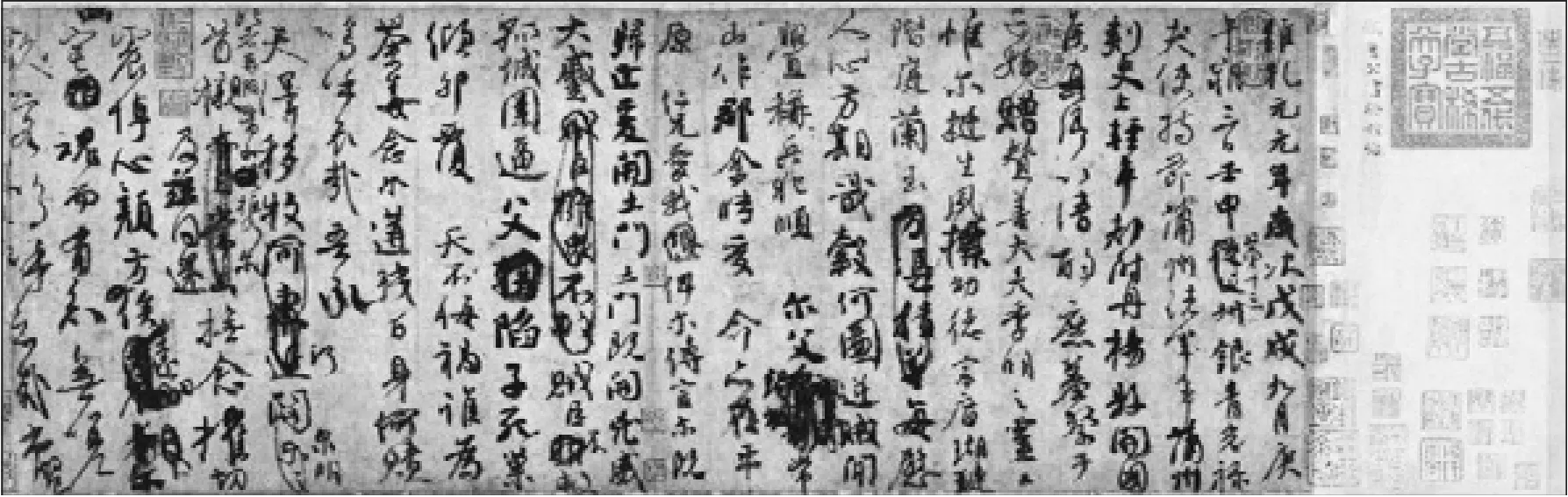

《祭侄文稿》是唐代书法家颜真卿于唐乾元元年创作的行书纸本书法作品

鲁迅致蔡元培札(1923年)

在另一场讨论中,倾力于化古出新的一位书法家说:“不能仅仅因为作品格调高就认为这个作品很高,这牵扯到刚刚所说的文人书法。大家都知道鲁迅格调很高,但他不是一个真正意义上的书法家,这是因为他不是完全有意识地在搞创作,他是在写他的字,我们承认他的字格调很高,但他不是一个真正意义上的书法家。”然而在接下来的讨论中,他又说:“用笔、线条、空间、结构等几个方面能够贯穿在一起,我认为就构成了一件作品的格调。”也就是说,在用笔、线条、空间、结构的融合度达到很高层次的鲁迅,居然不是一个真正意义上的书法家,这位书法家给出的理由为“因为他不是完全有意识地在搞创作”。这条理由可以抹杀明清之前大部分书法家,在那段悠长的时期中,文人的日常书写稳稳占据书法的主流。大王那些精妙绝伦的尺牍,不过是在写他的字而已。“天下第二行书”《祭侄文稿》的作者也只是在写一份草稿而已。我觉得这位书法家此言流露出他内心深处的虚弱。他明白自己无法拥有鲁迅那样深邃复杂的生命气象,也难以具备前代任何一个擅长书法的著名文士的文化底蕴,便捏造出了这条难以成立的理由。“不是完全有意识地在搞创作”,其实正是传统书写的最佳状态——妙在有意无意之间,太有意则露,太无意则弛。鲁迅那些在有意无意间写就的手稿,已成民国书法中的传世之作。若过分标榜职业书法家的身份,竭力将当代文人的书法排除在外,未免显得器宇狭小,气度见识几与书匠同,将来的造化恐也不大。

有些作家、学者已经看到当代职业书法家的短板和窘境,纷纷重拾毛笔。他们未必有意要改变当今书坛的格局,却自然而然引起书法市场的波动。书以人传在中国本有深厚的传统,古时受人追捧的书法大抵出自这些人之手:文豪、名士、帝王、显宦、方外高人。其实在漫长的毛笔时代,私塾之中或账房之内,都有可能坐着一位书法高手,他们写出了自己的《初月帖》或《寒食帖》,但大抵湮灭于时光长河中,不被时人和后来者所看见,令人感到深深的悲哀却又无可奈何!原因无他,因为他们是一群无名者。而如杜牧这样的一流诗人,书法水平在书家如云的唐代恐怕连三流都算不上,但他所书的《张好好诗》,被历代经手过的人精心保护,流传至今,已然成为书法史上一件重要作品。我也由此能够稍稍理解有些书法家对所谓文人书法的抵触。这也是一件无可奈何的事。大诗人、大文章家如果能书,自然更容易被“看见”。只是在笔墨传统早已凋零的当今,书法造诣能够像欧阳江河那样达到专业水准的著名文人委实不多,更多的只能算是具有一定功底。另一些人则谈不上什么功底,明显缺乏碑帖训练,打着抒写性灵的旗号,四处卖弄,居然还能收获掌声和润笔。此种情况最令职业书法家愤愤不平。矛盾就在这里:作家、学者们能随手写出富有韵味的独创性词句,有时结体、章法也可见出不拘一格的才情,但书写质量却往往让内行看着难受;职业书法家们结体、线质有技术保障,却鲜能体现出他们口虽弃之心实慕之的文人气质。相互嘲弄只能让局面更加混乱,取长补短才是正道——中国书法的希望也只可能存在于这些真正的书法家和对书法本身确实有感觉与热情的作家、学者之中。对于必要的技艺磨练,作家、学者们也不必恐惧。邱振中曾说过:“我和杨涛聊过,古代的书法家——超一流的除外——都掌握了几下?一个人只要掌握了这么五六下,最多七八下,你就可以在书法史上立于不败之地。”当然,他所说的掌握没有看上去那么简单,而是一种不断深入逼近极致的状态。但是,书法确实没有门外汉想象中那么神秘复杂,死磕两三种技法,再辅以文人的灵气和修养,也可能写出不凡的字来。比书法手段复杂的绘画同样如此。倪瓒远不如同时代的王蒙技法丰富,但他终生凝聚心神反复磨砺那几样技法,用以表现其高洁简静的心性,画史中的地位竟还在王蒙之上。倪瓒本身就是那个时代的大文人,文人和书法家或画家合二为一,永远是传统书画领域的康庄大道。

书法的另一条出路是彻底告别传统路径,以孤绝的心态,向当代艺术领域奋力挺进。康定斯基那本划时代的著作《点线面》早已为这条路径夯实了理论基础,而井上有一的部分实践也证明了这是可行之道。只是井上有一未能彻底割裂书法和字义的联系,所以他的最高成就只能到达《愚彻》《贫》和《心》。井上有一止步的地方,正是后来者的起点。只有把书法千变万化的线条和结构与字义彻底割断,进行富有想象力的重组,才有可能变成真正的当代艺术。这一方面需要深厚的传统书法功底,一方面又要掌握当代艺术的思维方法,还须做到断舍离,毅然抛却传统书法所带来的种种身心和物质上的好处。倘能实现,那已是另外一番天地,或者也将开启另外一种迷局。