“失神症美学”观点下的互动电影研究方法探析

李晗

随着科技的发展,电影与数据的结合日趋紧密。互动电影正是在这样的契机下诞生的。“互动电影的实质是突出交互娱乐性的、将交互行为融入到电影叙事中的一种新的艺术表现形式。”[1]互动电影观众通过对不同结点剧情的选择,从而形成了一种重建,一种能够纵横全场的快感。同时,观众通过短暂的停顿与选择,得到了“失神”的松弛,似乎“自身的碎片形成了同对手之间新的‘关系”[2]。进而宏大叙事开始瓦解,以身体感知的电传叙事即将登场。这一切仿佛重现了斯皮尔伯格(Steven Allan Spielberg)在电影《头号玩家》(Ready Player One)中所构建的用身体感知的虚拟世界。身体成为未来世界权力的象征,一种向内的殖民主义由此诞生。这也恰好印证了维利里奥(Paul Viritio)的预言,即“昔日,‘外面永远是里面。明日,‘里面永远是外面。”[3]

本文采用“失神症美学”理论作为研究出发点,尝试从原典入手,探讨互动电影形成的新的“关系”与“情绪”,试图重新解答互动电影新的社会功能与文化意义,从而提出针对互动电影研究的新思路。同时本文也指出,观众通过互动电影散乱的情节再造,可以完成情感的自我认知。因此,其与身体的相关性将成为研究的一个新的切入点。从这个角度而言,互动电影研究必然是跨学科的合作。

一、从叙事研究到群体行为研究——互动电影研究方法的更迭

世界上第一部互动电影是由捷克导演拉杜兹·辛瑟拉(Radúz Sinsera)拍摄于1967年的《一个男人与他的房子》(Kinoautomat: Clovek a jeho dum)。这部电影当时在影院播放时,放映中需要停顿9次,观影中观众需要通过红色、绿色、黄色按钮进行投票,以便确定最终剧情。[4]互动电影的进步主要体现在观众对于叙事的参与,在这个过程中观众的选择是多元的,呈游牧式的。[5]长久以来电影理论拘泥于文学理论。这就导致了过分强调电影的叙事,但事实上电影的生产和消费方式已经发生了巨变,互动不仅仅发生在叙事之中,更存在于人类的身体与电影本身。[6]因此,到了后期,学者们的关注点开始着眼媒介究竟有多大潜力让用户来改变传播方式。互动电影将形成一种新的集体,个体创作将转为群体创作。[7]从这点出发,未来基于人工智能环境下的媒介研究将探索如何建立社会实验库。可以通过心理学的群体行为研究,探索如何分析研究群体行为并应用在电影交互中。[8]目前,互动电影的研究视野已经从关注叙事走向探索群体行为,具有了跨学科研究的特质,但互动电影跨学科的研究尚有较大空间。

虽然互动电影研究方法的突破较为缓慢,但是针对传统电影形态的跨学科研究却不在少数,特别是关于电影与认知神经的交叉学科研究呈现出突飞猛进的发展。最早思考电影与神经学关系的学者是德勒兹(Gilles Louis Rene Deleuze),他曾说:“我对电影感兴趣的是屏幕可以像大脑那样工作的方法。”[9]2004年,神经学家哈森(Uri Hasson)通过核磁共振(fMRI)的实验方法对观看不同电影片段的被试进行研究,发现“观众观影时的脑神经活动高低与大众评价之间具有较高的一致性”。[10]同时,哈森也为这样一个研究领域进行了命名:神经电影学(Neurocinematics)。[11]阿姆斯特丹大學教授帕特丽夏·皮斯特斯(Patricia Pisters)沿着神经电影学的思路指出,影像在接收和处理它们的观众中创造了新的大脑回路,大脑即屏幕。[12]也有一些理论学家,诸如认知情感理论先驱格雷格·史密斯(Greg M.Smith)指出观众情绪对于电影观影效果有重要影响。[13]

那么,对互动电影的研究是否能够延续传统电影新的研究思路,即从观众不同情节结点选择时刻的身体感知特点作为开端去探索观影效果?互动电影形成新的“感知”与新的“关系”,是否可以成为互动电影研究的切口?“失神症美学”理论将成为论证此研究方法可行性的重要依据。

二、从感知到情绪——互动电影对于“感知”的再造

互动电影的特别之处在于乱序与重组。作为电影创作者,必然关心的问题在于乱序的内在驱动力。从美学的角度来看,互动电影的结点设置与法国哲学家维利里奥提到的“失神症”非常相似:

“视觉感官行为反复出现短暂的空白,期间关于外界的意识受阻但会立即恢复。在中断之后,意识与时间本能的重新组合,似乎时间从来没有中断。此类中断每天都会反复出现,无论是失神者本人还是他人都会习惯性地忽略它们,认为什么都没有发生,似乎从来没有时间的缺失。然而每一次中断都表明失神者的存在中有微小的部分消失了。”[14]

因此,维利里奥又把“失神症美学”归类在“消失美学”之中。同时,他对于这种消失抱有悲观的态度,认为人类的精神被机械地消弭掉了。刨除悲观的部分,从维利里奥的理论中找到的非常有价值的一点是,互动电影的结点设置与人类的感知有某种关联。那么,这种猜想有依据吗?

作为维利里奥的老师庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)很早就在《知觉现象学》(Phénoménologie de la perception)中提到了感知的非凡意义。他认为,“每一种感官都有自己的‘世界”[15]。随后,他在《电影与新心理学》(Le cinéma et la nouvelle psychologie)中将感知进一步细化为情绪,“愤怒、羞耻、爱、恨并不是藏在他者的意识最深处的‘心理事实,而是处于外部的,可见的各种行为类型或举止风格”[16]。从这段话中,庞蒂提出了一个有趣的假设,那就是行为可以作为测量情绪的手段。

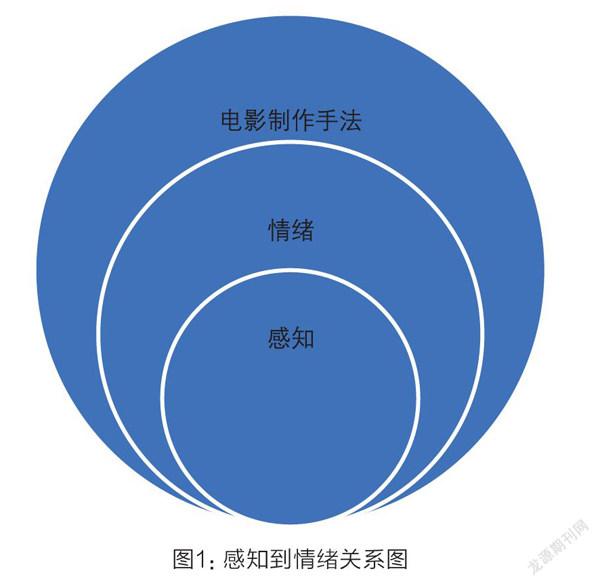

1958年,导演阿尔弗雷德·希区柯克(Alfred Hitchcock)拍摄的《迷魂记》(Vertigo)进一步将上述猜想向前推演。在影片结尾,他用变焦镜头创造出一种崭新的拍摄手法通过光学变形表现出主角恐高和眩晕的心理感受。这部电影运用美学的方式,完成了对于恐惧情绪的外化表达。也就是说,电影制作手法的设计能够唤醒新的情绪。因此,尽管感知是抽象的,但通过电影制作手法的设计,电影内容可以触发情绪(图1)。

2018年,美国奈飞公司(Netflix)制作完成了《黑镜:潘达斯奈基》(Black Mirror: Bandersnatch),这是全球第一部能够在线上进行互动观赏的电影。2020年8月,第十届北京国际电影节引进了英国互动电影《夜班》(late shift)(图2),并进行影院放映。现场观众通过二维码下载APP,进行断点的同时间选择,以少数服从多数的原则共同欣赏其中某一条故事线。

与传统电影不同的是,互动电影的每一次停顿都是一次电影制作手法的新尝试,也是“作为每时每刻世界的一种再创造和一种再构成”[17]。这种看似混乱的选择背后,更体现了一种类似生命体本身的魅力,观众可以让角色在“某些条件下诞生、发展与消亡”[18]。当观众可以操纵剧情,就重新把自己放入了宇宙中,产生了崇高的体验感。因此,电影制作手法的革新在《迷魂记》时还仅仅只能表现为情绪的波动,而今在互动电影的观赏中却能够和观众按键选择的行为融为一体,共同作用于情绪的表达,进而上升到抽象的感知层面。

事实上,在很久以前,就有很多导演认为电影与人类心理之间有着复杂的关系,比如维尔托夫(Dziga Vertov)1929年的作品《持摄影机的人》(The Man with a Movie Camera)。这部电影通过抽象的镜头语言,传达出毫不连贯的视觉形象,而这些部分恰恰勾画了一个由抽象构成的复杂心理感受,直接抵达感知层。但可惜的是,这部电影无法让观众发现它魔法般举止背后的符码与规律。互动电影发明的重要意义在于通过观众行为窥测到观众真实的内心感受。这不仅是电影形式的革新,更为电影研究走入跨领域研究提供了更深层次的维度。

三、从美学到计算——互动电影对于“关系”的重构

《银翼杀手2049》(Blade Runner 2049)中,复制人K站在巨大的AR投影中寻找虚拟女友的影子,一切都似曾相识。在未来的城市中,一切审美似乎都与数字相关,人类生活在一个想象的寓所当中。

法国后现代主义哲学家吉尔·德勒兹认为哲学、艺术与科学从根本上是互相关联的。它们分属于思维的三大领域:概念思维、感知思维与功能思维。它们互为解释,缺一不可。[19]这正像《银翼杀手2049》当中所展现的一样,科技与生命相连,美与计算相连。整个城市成为一个不断呼吸的生命体。那么,电影在科技的推动下,是否也具有生命属性呢?

要回答这个问题,先要探究互动电影新的“关系”模型。

首先,互动电影生成了观众与时间、空间、速度之间的新的三重关系。庞蒂曾经指出过电影与这几项变量之间的关系,他说:“电影是第一种也是唯一一种不满足于把人类重新融入宇宙,展现人与时间、空间、环境、光线、形式以及运动之间真实且永恒关系的艺术。”[20]

互动电影通过情节点的不断选择,打断了既定的时间线索,对于观众而言,时间是无限并且可超越的,他们成了时间的主人。然而,正因为如此,“时间将不再存在”[21]。

在情节选择中,观众成为角色的大脑,每一个空间都可以称之为“元”。这个空间更像是一个生命体而非简单的现实空间。每一个空间中的细节都有可能成为改变角色命运的关键因素。因此,互动电影中的空间是流动的,它更接近于电影《盗梦空间》(Inception)中的空间构想。

观众在观赏互动电影的过程中,更关注的是自我的喜好。维利里奥曾经指出,技术的发展催生出一种以自我为中心的离心力。这种离心力的前提就是速度的加快,每一个观众都悬浮于速度之上,成为一部电影的灵魂。然而,这种被计算与自我意识捆绑的选择,真如科技本身所宣扬的一样,是理性的吗?发展个性、多路径是否是另一种顺从者的表现?

其次,互动电影生成了个人与集体之间新的关系。互动电影的观赏过程从表面上看脱离了大众统一的审美趣味,成为个人化审美的一种选择。那么,这些多与少背后的决定性因素是什么呢?个人审美真的与大众审美有很大的区别吗?维利里奥曾经指出失神症会导致“大众化同步的失效”,导致全球化的断电。[22]那么,究竟大众化会就此消失,还是形成一种新的大众个人主义呢?从这个角度来看,互动电影更像是一种武器,成功参与了剥离个人与集体之间旧有关系的这场“文化战争”。这些猜想都曾经在20世纪的一些科幻电影中露出过端倪,比如《黑客帝国》(The Matrix)系列中尼奧化身黑客进入数字空间进行数据刺杀。

因此,互动电影在建立新关系的同时生成了适用于彼时彼刻的新的自我,在功能上创造了独立于客观空间的新的虚拟生命体。这个生命体的所属环境,诸如时间、空间、速度的计算方式以及它与他人的相处方式,都是值得研究和关注的。美国学者罗德维克(D.N.Rodowick)曾说,电影的虚拟生命将以两种形式继续存在,作为信息形式和作为艺术形式。[23]这也就预示着,关于互动电影的研究必须走出单一学科研究的框架,把它同信息学科、心理学科紧密地联系在一起。

四、情绪·神经·文化关联——互动电影研究的三个维度

起初,失神症被视为温和的、放松的一种身体方式,但当这个概念与技术连结,就如同“宁静天空中突如其来的惊雷”[24]。维利里奥认为“技术假体会强制消除人类的自然感受”[25]。皮斯特斯则认为影像系统中,任何一个部分总是多重连接的,凭借这些连接发挥作用,并且总是可变的。因此,它可以被视为一种模式,而不仅仅是一个对象。[26]这说明失神症美学理论框架下的互动电影研究,虽然可以从“感知”与“关系”开始,但更深远的研究走向应该通过情节点选择与身体之间的联结挖掘观众之间的共通性,即一种文化模式。对此,美国当代电影理论家大卫·波德维尔(David Bordwell)曾阐释,未来电影研究的三个层次:一是观影过程中观众的情感反应;二是观影时观众的脑部神经活动;三是集体经验对观众对电影的认知与理解的影响。[27]

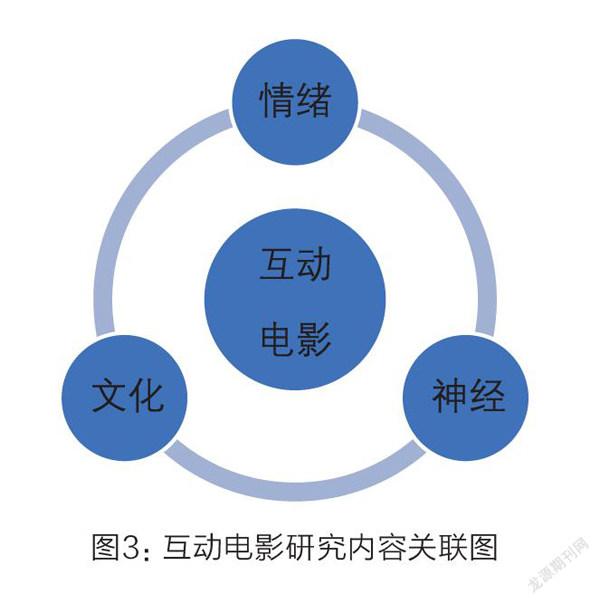

从这些相对抽象的探讨中可以总结出互动电影研究的几个方面:其一,互动电影情节点选择与观众情绪的关联性研究;其二,互动电影情节点选择与观众脑神经活跃度关联性研究;其三,互动电影情节点选择与观众文化背景的关联性研究。从这个角度而言,互动电影研究需要艺术学、心理学、信息技术学三大学科的合作。这三项内容可以分别使用不同的研究方法:

内容一:互动电影情节点选择与观众情绪的关联性研究。这一部分可以使用心理学实验法,选择15个及以上被试,通过观看某部互动电影的片段,在影片的断点处进行问卷的填写。问卷将根据心理学规范的情绪量表进行设计。通过统计观众观看影片时的情绪变化,分析情节点设计与观众情绪之间的关系。本项研究可以尝试解决如下问题:(1)情绪相同的情况下是否选择的情节点相同;(2)电影片段中影响情绪的主要视听元素;(3)通过情节点选择是否可以获得新的情绪。

内容二:互动电影情节点选择与观众脑神经活跃度关联性研究。这一部分可以使用脑电实验法,选择15个及以上被试,通过观看某部互动电影的片段,观测核磁共振仪器上脑电波的变化。本项研究可以尝试解决如下问题:(1)选择相同情节点的观众,脑电波变化是否一样;(2)脑电波变化相似的观众,情节点选择有哪些变化;(3)同一观众在情节点选择时,脑电波的变化与情绪变化之间的关联性。

内容三:互动电影情节点选择与观众文化背景的关联性研究。皮斯特斯曾经提到,这些被影像投射的身体会直接投注在社会政治领域。[28]通过内容一与内容二的研究,可以在实验结果中统计出拥有相似数据的观众是否具有某种文化上的共同性,如:同一民族、某种集体记忆等。这一部分可以使用深度访谈的方式,进行进一步的分析。这一部分内容的设计亦与维利里奥提到的事故博物馆(Museum of Accident)的概念相关。他认为媒体或者一些公共事件导致了价值观的缺失,文化收集和归纳有助于提醒人们媒介对文化的破坏性和重新产生的集体意识。[29]

这三方面的研究互相关联,层层递进(图3)。通过这三个角度对互动电影的探索,逐步形成互动电影观众的精神与文化画像,为进一步优化互动电影设计提供完备的数据资料。

现阶段针对互动电影的研究基本为定性研究,多从叙事的角度进行考量,缺乏相应的量化研究。上述三个研究方向可以通过心理学实验的方式进行动态分析,从而勾画出观众圈层的主要特征与变化规律。

上述研究的难点在于:首先,互动电影研究尚在探索中,且互动电影目前的产品非常少。目前可以拿到的两个样本为《黑镜:潘达斯奈基》与《夜班》。这两个互动电影产品目前仅支持互联网线上观看。互动电影受到互联网网关与速度的限制,如果进行实验测试,那么连贯性和即时性无法保证;其次,心理学实验在电影研究中使用得偏少,特别是国内目前尚没有针对互动电影的这项测量,实验设计、数据的采集与处理都是技术难点;最后,心理学设备昂贵,购买或者租赁都需要大量的科研经费。因此,上述三个研究内容完成需要较长的时间和相对专业的人力资源。

维利里奥认为,技术的发展会使人纳入到一个可视听的“遥远世界”的集體化想象当中。而人本身会在这种假想的集体中愈发感到孤独。[30]通过对互动电影的初步研究可以窥见通过情绪的导向,观众在使用互动电影的过程中确实形成了类似维利里奥所说的“假想的集体”。美国社会学家费舍尔(Claude S. Fischer)认为互联网的发展使得社区从地域中解放出来,通过广泛而自由的人际关系构建“脱域的共同体”。[31]互动电影在一定程度上成为身份认同新的虚拟社区,实现了“虚拟整合”,而这种认同亦与当下的情感体验有着非常直接的关联。[32]可以预见,互动电影的下一步研究一定与“情绪”和“虚拟社区”两个变量相关。这是未来互动电影研究的重要命题。

结语

互动电影源于人类的想象力。庞蒂1945年在法国高等电影研究院做讲座时曾经对无限的可能作出如此比喻,“我们像古人那样把星星组合为星座,但毫无疑问的是,星空中很多其他组合同样是可能的”[33]。作为老师,他的观点深深影响着维利里奥。虽然,维利里奥没有真正体验过互动电影,但他已经深深感受到电影发生的变化。他在《消失的美学》(Aesthetics of Disappearance)中疾呼“现在,物件在观看我们”[34]。他的一系列研究表明,“失神症已然成为一系列的技术假体。”[35]互动电影让身体具有了电影性,而电影具有了身体的某种感受力。因此,我们不能不佩服庞蒂之前的另一个比喻,他把整个世界比喻成为一座想象的寓所:“如果不通过身体的体验,我就不可能理解物体的统一性。”[36]这个比喻直接预言了互动电影具有的虚拟社区的属性。未来,关于互动电影的研究将会进一步走向社会学领域。起初,观众仅仅把互动电影当作一种消遣,一种游戏,未来这个游戏将把那些可以看见和看不见的部分连接起来,完成媒介与人之间的“全书写”。

参考文献:

[1][7]邓若倓.屏媒时代影像互动叙事的概念范畴与潜力环节[ J ].电影艺术,2014(11):58,57-66.

[2][16][18][20][33][法]莫里斯·梅洛-庞蒂.电影与新心理学[M].方尔平,译.北京:商务印书馆,2019:139,13,137,139,4.

[3][21][24][34][法]保罗·维利里奥.消失的美学[M].杨凯麟,译.郑州:河南大学出版社,2018:20,114,114,49.

[4]张成.电影与游戏的跨界力作:互动电影《底特律:成为人类》的叙事性与身份认同[ J ].电影新作,2018(12):112-115.

[5]黄琳.多选择多视角下的游牧叙事——数字媒体时代互动电影的叙事模式及其特征[ J ].民族艺术研究,2013(12):97-105.

[6]孙绍谊.互动电影:数字吸引力时代的影像术和“游戏效应”[ J ].电影艺术,2011(04):84-92.

[8]朱原.人工智能驱动下互动电影的未来发展[ J ].中国科技产业,2018(09):73-75.

[9][12][19][22][23][26][28][荷]帕特丽夏·皮斯特斯.《神经-影像》导论[EB/OL].杨尚鸿,译.(2021-07-06)https://www.douban.com/note/807003772/?type=like.

[10]王宜文,王泉泉.电影研究中的认知主义取向[ J ].当代电影,2015(09):51-55.

[11]杨歆迪,王宜文.近年来神经电影学发展新探 基于认知神经科学的电影理论创新[ J ].北京电影学院学报,2018(07):42-51.

[13]王娅姝,王宜文.认知主义思潮下的电影研究路径[ J ].北京电影学院学报,2020(09):23-30.

[14][25][29][30][35][英]约翰·阿米蒂奇.维利里奥论媒介[M].刘子旭,译.北京:中国传媒大学出版社,2019:162,43,162,84,27.

[15][17][36][法]莫里斯·梅洛-庞蒂.知觉现象学[M].姜志辉,译.北京:商务印书馆,2001:4,240,261.

[27]David Bordwell.Now you see it, Now you can't [EB/OL].(2010-06-21)http://www.davidbordwell.net/blog/2010/06/21/now-you-see-it-now-you-cant/.

[31]陈刚.“脱域的共同体”:虚拟电影文化消费社区的形成及其亚文化[ J ].当代电影,2016(09):49-54.

[32]朱靖江.虚拟社区中自我认同的反身性重构——基于移动短视频应用“快手”的人类学研究[ J ].民族学刊,2019(07):47-53.

【作者简介】 李 晗,女,河北石家庄人,河北科技大学影视学院讲师,艺术学博士,主要从事媒介文化、影视传播研究。

【基金项目】 本文系河北省社会科学基金项目“基于VR(虚拟现实)技术的电影艺术创新发展研究”(编号:HB20YS014)、河北省文化艺术科学规划和旅游研究重点项目“新媒介与电影艺术创作研究”(编号:HB21-ZD004)阶段性研究成果。本文获国家留学基金资助。