蔬菜废弃物还田量及配施菌剂对土壤腐殖质组成的影响

吴文辉,朱为静,朱凤香,洪春来,姚燕来,王旭东,王卫平*

(1.西北农林科技大学资源环境学院,陕西 杨凌 712100;2.浙江省农业科学院环境资源与土壤肥料研究所,杭州 310021)

随着人们对生活品质要求的不断提高,蔬菜种植面积及种类、全季节供应量都明显增加,而无商品价值的蔬菜废弃物产生量也随之增加。在全国推动秸秆禁烧的大背景下,引导农业废弃物向资源化还田方向转化势在必行。大量研究表明蔬菜秸秆还田对改善土壤养分资源、提高土壤肥力、增加土壤腐殖质含量等具有重要意义[1-4]。土壤腐殖质作为土壤有机质存在的主要形态,占农田土壤中有机质的70%~80%[5-6]。土壤腐殖质主要由胡敏酸(HA)和富里酸(FA)组成,具有高速效性成分,易被土壤微生物分解矿化,直接影响植物养分供给,并且其在维持土壤肥力、提高土壤质量和维持土壤碳库平衡方面也发挥着关键作用[7]。然而蔬菜秸秆直接还田目前还存在诸多问题,如:不同蔬菜品种秸秆产生量不同,还田量不同,秸秆化学组分、腐解周期由于受茬口不可控等因素影响,在一些轮作周期短的地区,常因上茬还田作物秸秆来不及腐解,严重影响下茬作物立苗生长[8]。使用秸秆腐熟剂和废弃物与腐熟剂快速堆腐技术处理秸秆发展较快,如“301”菌剂、腐秆灵、酵素菌等都在秸秆还田中有不同程度的应用[9]。菌剂中的有益微生物以秸秆为载体大量繁殖,形成优势菌群,可以有效促进秸秆腐解,抑制有害病原菌的生长,消除秸秆堆料中的病虫害、杂草种子等有害物质[10-11]。但由于腐熟剂成本较高,腐熟剂种类多、难选择,使用受条件限制、工序繁琐,施用效果不一,农民接受度低,因而至今推广速度不快,应用面积有限[9]。目前大多数秸秆还田的研究均针对大田作物,如水稻、小麦、玉米、油菜等,蔬菜秸秆还田方面的研究较少,且因蔬菜种类较多,秸秆产生量和成分差异巨大,茬口差异也大,对还田后土壤腐殖质形成及组成的影响研究更少。因此本研究通过分析蔬菜秸秆还田配施秸秆腐熟剂和农用酵素在不同还田量下对土壤腐殖质组分含量的影响,筛选出较为适宜的菌剂和还田量,旨在为合理施用蔬菜秸秆还田这一简便易行的废弃物处置方式提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

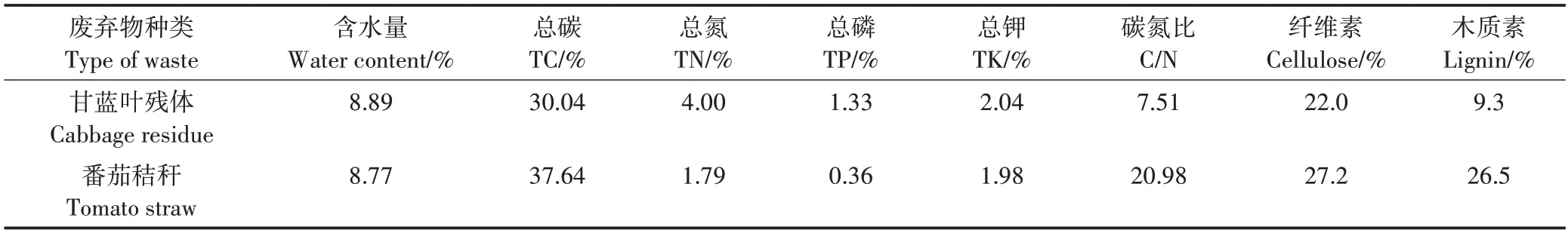

试验于2020 年6 月—8 月在浙江省农业科学院试验区玻璃温室内进行。供试土壤为滨海土,采自浙江省农业科学院杨渡科研创新基地,试验前土壤基本理化性质:pH 8.21,EC 0.639 mS·cm-1,有机质7.43 g·kg-1,全氮0.59 g·kg-1,碱解氮36.61 mg·kg-1,有效磷10.84 mg·kg-1,速效钾61.89 mg·kg-1。将供试土壤去除石子及植物根茎杂物后,经过晾晒研磨,过孔径2~3 mm 筛,然后将过完筛的土壤混合均匀,以备使用。供试番茄秸秆、甘蓝叶残体来源于浙江省农业科学院试验区,经过风干晾晒,用铡草机粉碎至5 cm 左右,其基本理化性质见表1。供试微生物菌剂分为两种:一种是由湖北中向生物工程有限公司生产的有机物料腐熟剂,有效活菌数≥2.0×107CFU·g-1,有效菌以纤维素分解微生物为主;另一种是自制农用酵素(有效活菌数≥2×107~2×108CFU·mL-1),主要功能菌为乳酸杆菌,由浙江省农业科学院环境资源与土壤肥料研究所废弃物资源化利用研究室以瓜类蔬菜果实残次品加糖蜜(红糖、蔬菜残体和水质量比为1∶3∶10)厌氧发酵制备而成。

表1 供试材料的基本理化性质Table 1 Basic physical and chemical properties of test materials

1.2 试验设计

研究采取室内秸秆还田模拟试验。还田废弃物为番茄秸秆(TS)和甘蓝叶残体(CR),每种废弃物设置6 个处理,处理1:400 g 土+2.5 g 废弃物;处理2:400 g 土+5 g 废弃物;处理3:400 g 土+2.5 g 废弃物+0.1 g 腐熟剂;处理4:400 g 土+5 g 废弃物+0.1 g 腐熟剂;处理5:400 g土+2.5 g废弃物+0.1 mL农用酵素;处理6:400 g 土+5 g 废弃物+0.1 mL 农用酵素。每个处理重复4次,还田蔬菜废弃物均以干质量计,以每盆5 g 废弃物用量折合为每亩(667 m2)1.8 t 新鲜废弃物全量还田。菌剂用量实际按照新鲜秸秆最大还田量的0.2%施用,折合为54 kg·hm-2。花盆规格为口径13.5 cm×高12 cm,底径10.2 cm。先将菌剂加水均匀喷洒在废弃物表面,然后与土混匀后装盆,统一加入一定量水(土壤含水量为25%),用人为扎有一定密度小孔的塑料薄膜封住盆口。然后将各处理的花盆保持间距,依次排开。

1.3 土壤样品采集

采样时间为蔬菜废弃物还田后的7、14、21、28、35 d,每次取样均在上午9时进行。采样时,每盆使用小型土钻随机取样,采样深度0~10 cm,采样量为鲜土50 g,随后将取得的新鲜土样一部分风干、研磨、过筛,用于测定土壤指标,另一部分装进自封袋-20 ℃保存。

1.4 测定指标及其方法

1.4.1 土壤理化性质测定

每次采样用土壤温度计监测土壤四周及中间区域10 cm 深处的温度,取平均值作为土壤温度,同时测定环境温度。分别使用pH计和土壤电导仪测量土壤pH 值和电导率(EC)。土壤有机碳采用重铬酸钾容量法测定。还田后35 d土样全氮、碱解氮、有效磷、速效钾分别采用半微量凯氏法、碱解扩散法、钼锑抗比色法和火焰光度法测定。

1.4.2 土壤腐殖质的提取与分组

参照文献[12],称取过60 目筛的风干土样5.00 g于100 mL 塑料离心管中,加入蒸馏水30 mL,在恒温振荡水浴中于(70±2)℃提取1 h,取下后以3 500 r·min-1离心15 min。将上清液用中速定量滤纸过滤到50 mL 容量瓶中,上清液合并,用蒸馏水定容,此溶液即为水溶性物质(WSS)。将上述提取残渣加入0.1 mol·L-1NaOH 和Na2P2O7混合液,按上述步骤,振荡、离心、定容,得到溶液即为可提取腐殖物质(HE)。吸取上述碱提取液,加入1 mol·L-1H2SO4调pH 为1.0~1.5。将此溶液于60~70 ℃下保温1.5 h,静置过夜,溶液即为FA,沉淀即为HA。WSS、HE、HA 有机碳含量用德国耶拿总有机碳(TOC)分析仪测定,FA 含碳量采用差减法得到,即CFA=CHE-CHA。以HA 占腐殖质的比例(PQ)表示土壤腐殖化程度,即PQ=CHA/(CHA+CFA)×100%。

1.5 数据处理与分析

使用Excel 2007 和SPSS 21.0 进行数据处理与方差分析,利用Origin pro 8.5绘图。

2 结果与分析

2.1 蔬菜废弃物还田量及配施菌剂对土壤理化性质的影响

2.1.1 土壤温度

试验期间各处理土壤温度的动态变化如图1 所示。从图1 中看出不同处理的土壤温度变化趋势与大气温度基本相同。除还田第7 d,试验期间甘蓝叶残体各还田处理的土壤温度整体比番茄秸秆处理高。对于番茄秸秆还田来说,培养期间各处理的土壤温度均表现为TS2>TS1、TS4>TS3、TS6>TS5,说明相同条件下,还田量越大,土壤温度越高。并且TS6 处理的土壤温度一直显著高于其他各处理(P<0.05)。而还田后7 d,甘蓝叶残体还田各处理的土壤温度变化与番茄秸秆处理相反,这可能是由于甘蓝叶木质纤维化程度低,此时经微生物分解产生的水分进入土壤,降低了土壤环境温度。土壤温度越低,表明甘蓝叶分解程度越高。还田后14 d,番茄秸秆各还田处理中TS6的土壤温度相比TS2 增幅最大,达4.31%,其次是TS5比TS1 增加了3.38%,而甘蓝叶残体各还田处理变化不大。还田后28 d,TS6 处理土壤温度比TS2 显著提高3.54%,比TS4 增加了1.39%,可以看出番茄秸秆配施酵素处理的土壤温度较高,说明此时土壤微生物对还田秸秆腐解程度较高。

2.1.2 土壤pH和电导率

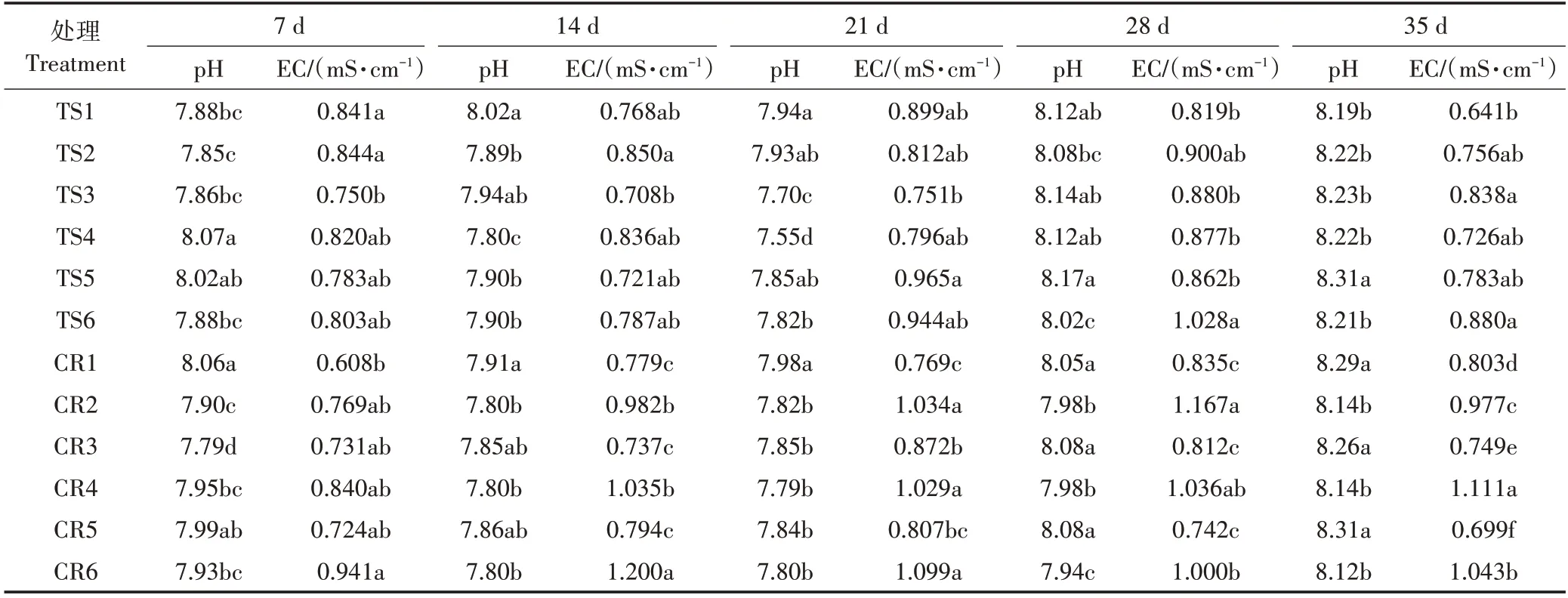

蔬菜废弃物还田后不同处理方式对土壤pH值和电导率的影响如表2 所示。蔬菜废弃物不同还田方式在一定程度上可以降低碱性土壤pH 值,并且随着还田时间延长,整体呈现先降低后增加的趋势。还田后7 d,TS4 处理的pH 值具有较高水平,其次是TS5,TS2 处理的pH 值最低;对于甘蓝叶残体来说,CR1 处理的pH值显著高于其他处理,其中CR3处理的pH值与CR1 相比降幅最大,达到了3.47%,CR2、CR4 和CR6处理的pH值无显著差异。还田后14 d,TS4处理的pH 值最低,比TS2 降低了0.09 个单位,对于同时添加腐熟剂的处理,TS4比TS3降低0.14个单位,而甘蓝叶残体各处理之间无显著差异。之后pH 值逐渐增加,培养结束时各处理的pH值与供试土壤差距不大。各还田处理随着还田量增加,电导率EC也随之增加。还田期间番茄秸秆添加菌剂还田与直接还田处理的电导率无显著差异。由于甘蓝叶残体木质纤维化程度较低,被分解程度较高,直到还田后35 d,甘蓝叶添加菌剂还田的土壤EC值仍显著高于未施用菌剂处理(P<0.05)。可以看出甘蓝叶残体添加菌剂还田可能会造成土壤可溶性盐类离子略微增加,但都在正常范围内变化。

表2 秸秆还田期间土壤pH值和电导率变化Table 2 Changes of soil pH and electrical conductivity during the straw return to the field

2.1.3 土壤有机碳含量

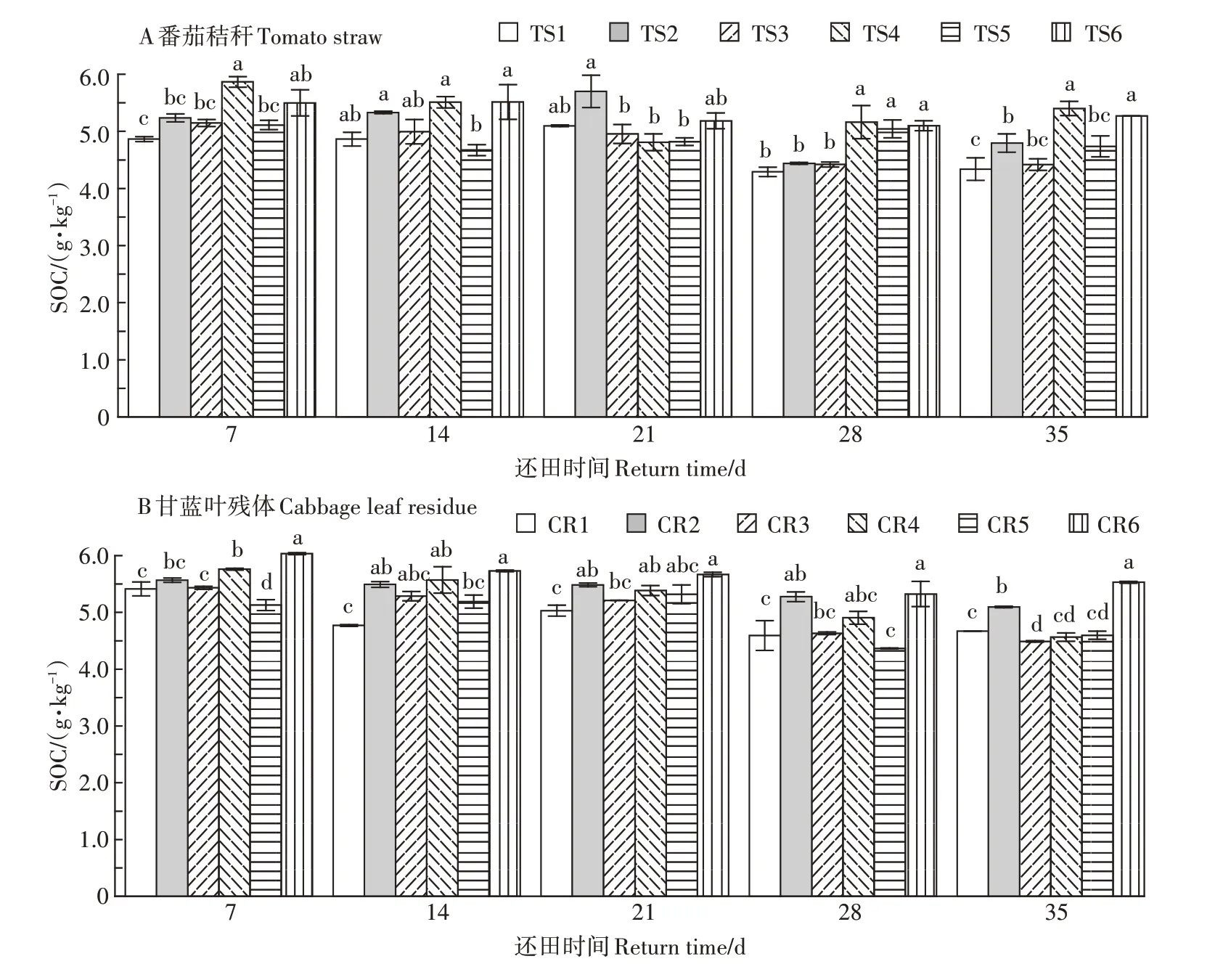

不同还田时期,蔬菜废弃物还田量及配施菌剂对土壤有机碳(SOC)的影响见图2。供试土壤的有机碳为4.31 g·kg-1,还田后7 d 各处理的有机碳含量均迅速增加,增加范围为0.55~1.73 g·kg-1。番茄秸秆相同还田量下添加酵素与直接还田处理土壤有机碳含量差异不显著,但配施腐熟剂处理TS4 的有机碳量比TS2 显著增加了12.08%(P<0.05),而甘蓝叶残体则是配施酵素全量还田处理的土壤有机碳量显著高于其他处理,并且不同还田量处理有机碳含量CR6 比CR5、CR4 比CR3 分别高出17.65%、6.04%。还田后14 d,番茄秸秆与甘蓝叶残体相同还田量下添加菌剂处理的有机碳量与未添加处理差异不显著,且还田量对配施酵素处理的有机碳含量影响较大。还田后21 d,番茄秸秆添加菌剂还田处理相比第14 d的土壤有机碳量均有不同程度的降低,其中TS4处理降幅最大,达到14.58%,其次是TS6,而未施菌剂处理的有机碳含量则逐渐增加。甘蓝叶残体还田后21 d 各处理与还田后14 d 的有机碳含量差异不大。之后随着还田时间延长,各处理的有机碳含量略微降低并趋于稳定。

图2 蔬菜废弃物还田期间土壤有机碳(SOC)含量变化Figure 2 Changes in soil organic carbon(SOC)content during vegetable waste returning to the field

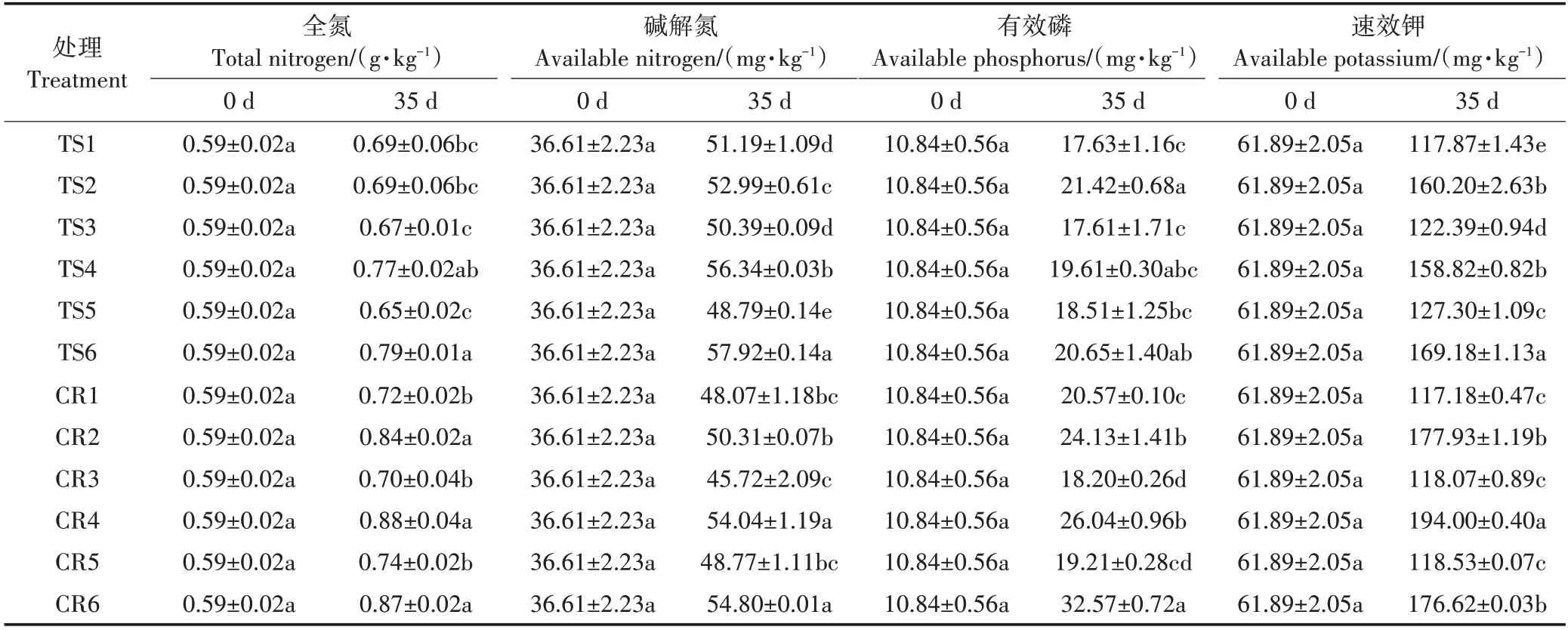

2.1.4 土壤养分含量

如表3 所示,蔬菜废弃物还田35 d 后均能显著提高土壤中全氮、碱解氮、有效磷和速效钾含量,并且各养分指标均表现为还田量越大含量越高。番茄秸秆半量还田时施用菌剂与直接还田处理各养分指标差异不大,而TS6 处理的土壤全氮、碱解氮和速效钾含量分别比TS2 处理显著增加了14.49%、9.30% 和5.61%(P<0.05)。番茄秸秆相同还田量下菌剂类型对各处理土壤全氮、碱解氮和有效磷含量的影响较小,但添加酵素处理的土壤速效钾含量整体比施用腐熟剂处理要高。对于甘蓝叶废弃物而言,相比CR2 处理,CR6 处理的土壤碱解氮含量增加了8.92%,有效磷含量增幅最大,达到了34.98%。添加腐熟剂全量还田CR4 处理的速效钾含量比CR2 处理提高9.03%。菌剂的不同对土壤有效磷含量影响较大,CR6处理的土壤有效磷含量比CR4 处理增加了25.08%。综上可以看出,蔬菜废弃物还田可以有效改善土壤肥力,其中添加酵素全量还田对增加土壤养分有效性作用更加突出。

表3 蔬菜废弃物还田前后土壤养分含量变化Table 3 Changes of soil nutrient content before and after returning vegetable waste to the field

2.2 蔬菜废弃物还田量及配施菌剂对土壤腐殖质组分的影响

2.2.1 水溶性物质含量

蔬菜废弃物还田后土壤水溶性物质(WSS)含量的动态变化如图3 所示。两种蔬菜废弃物还田后各处理的WSS 含量均呈先增加后减少的趋势。在还田期间,由于甘蓝叶木质素含量较低,易被微生物分解,还田第7 d 土壤WSS 含量即达到最高,而番茄秸秆则是在还田21 d 土壤WSS 含量达到峰值。还田后7 d,番茄秸秆各处理的WSS含量均显著高于TS1处理,其他处理之间变化不大。甘蓝叶残体各还田处理土壤WSS 含量表现为CR5>CR6,CR4>CR3,CR2>CR1,其中CR6 处理与CR2 差异不大,而CR4 处理比CR2 显著增加了40%,说明此时甘蓝叶残体添加腐熟剂还田可以显著提高土壤中水溶性物质含量。还田后14 d,番茄秸秆TS4 与TS6 还田处理的WSS 含量显著高于其他处理,但两者之间无显著差异。甘蓝叶残体在还田后14 d,CR3、CR4、CR5、CR6 处理的WSS 含量均有不同程度降低,而CR1和CR2处理WSS 含量则比第7 d 的分别增加了48.82%、11.46%,说明此时甘蓝叶残体直接还田的分解速率正在加快,腐殖化程度还未达到最大,相比配施菌剂还田腐解周期更长。在还田后21 d,番茄秸秆和甘蓝叶残体全量还田处理的WSS含量均高于半量还田处理。之后各处理的水溶性物质含量趋于稳定。

图3 蔬菜废弃物还田期间水溶性物质WSS含量变化Figure 3 Changes in the content of water-soluble substance WSS during vegetable waste returning to the field

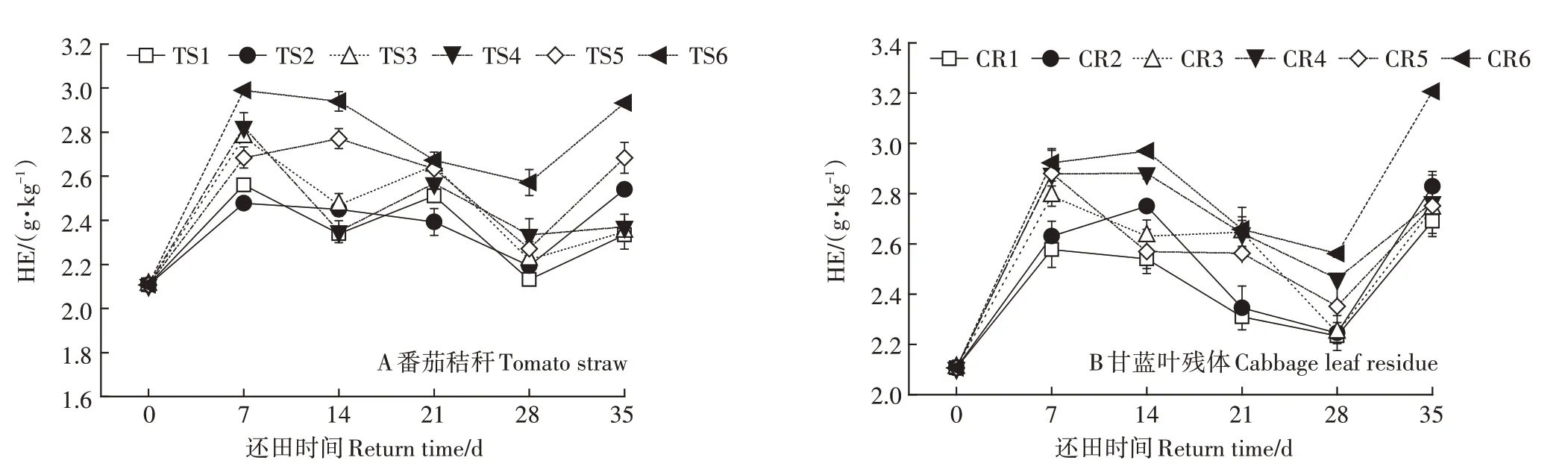

2.2.2 腐殖物质含量

如图4 所示,各还田处理的土壤可提取腐殖质(HE)含量整体呈先增加后趋于平稳的趋势,并且各处理的土壤腐殖质含量均高于原始土壤。还田后7 d,番茄秸秆各还田处理的HE 含量迅速增加,添加腐熟剂处理TS4 和TS3 的HE 含量几乎无区别,而添加酵素处理TS6 比TS5 显著增加11%,比TS2 提高21%。甘蓝叶残体添加菌剂处理之间HE 含量无显著明显差异,均显著高于直接还田处理(P<0.05)。还田后14 d,番茄秸秆添加腐熟剂与未施菌剂还田处理的HE 含量均有所降低,而添加酵素处理HE 含量则无明显变化,表明此时添加酵素可以促使土壤微生物活性提升,加快对还田秸秆的腐解,使得土壤中的腐殖质含量保持较高水平。甘蓝叶残体还田后则表现为还田量越大HE含量越高,此时CR6比CR5、CR4比CR3、CR2 比CR1 分别增加了15.78%、9.24%、8.32%,且相同还田量,配施不同菌剂处理之间HE 量差异不大。还田后21 d,番茄秸秆配施菌剂与未添加菌剂处理的土壤腐殖质含量无明显变化,甘蓝叶残体配施菌剂处理的HE含量无显著差异,但均显著高于废弃物直接还田处理(P<0.05)。还田后期,两种蔬菜废弃物还田处理的土壤腐殖质含量均高于供试原始土壤。

图4 蔬菜废弃物还田期间可提取腐殖质(HE)含量变化Figure 4 Changes in content of extractable humus(HE)during vegetable waste returning to the field

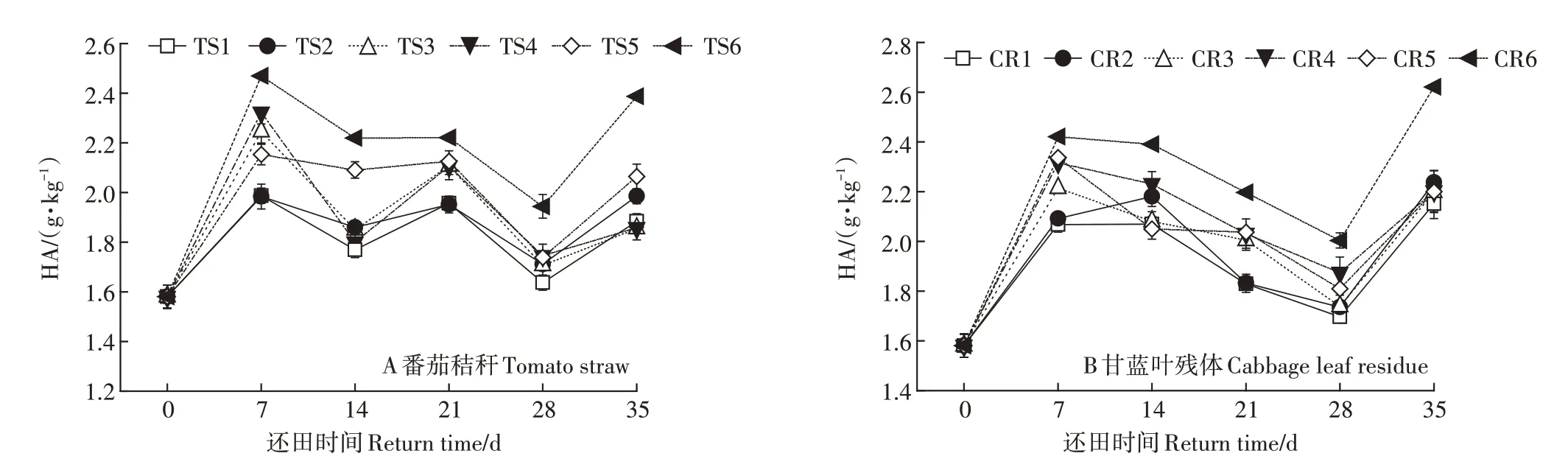

2.2.3 胡敏酸含量

蔬菜废弃物还田量及配施菌剂对土壤胡敏酸(HA)含量的影响如图5所示。由图5可看出,还田前期(7 d)番茄秸秆还田处理中TS6 处理的HA 含量最高,其次是TS4处理,并且呈现随着还田量增加HA含量增加的趋势,TS6 比TS5、TS4 比TS3 的HA 含量分别增加15%、3%。甘蓝叶残体各处理HA含量变化趋势与番茄秸秆基本一致。还田后14 d,番茄秸秆添加酵素处理的胡敏酸含量TS6比TS2、TS5比TS1分别提高了19.04%、18.22%。甘蓝叶残体相同还田量下配施腐熟剂与未施菌剂处理的土壤胡敏酸含量差异不大,但添加酵素全量还田CR6处理的土壤胡敏酸含量却比CR2 处理显著增加了9.40%(P<0.05)。还田后21 d,两种蔬菜废弃物配施不同菌剂还田土壤胡敏酸含量差异不大,但都显著高于直接还田处理(P<0.05)。综上可以看出,蔬菜废弃物配施酵素全量还田对土壤胡敏酸含量的增加有明显促进作用。

图5 蔬菜废弃物还田期间胡敏酸(HA)含量变化Figure 5 Changes in content of humic acid(HA)during vegetable waste returning to the field

2.2.4 富里酸含量

蔬菜废弃物还田期间富里酸(FA)含量变化如图6所示,还田后7 d,两种蔬菜废弃物的土壤FA含量与原始土变化不大,并且各还田处理之间无显著差异。还田后14 d,番茄秸秆各处理的FA 含量均有不同程度增加,其中TS6处理的增幅最大,达到37.87%,其次是TS5,增幅为27.71%。甘蓝叶残体还田后各处理的FA 含量略微增加,添加菌剂的各还田处理与未施菌剂处理差异不显著。还田后21 d,番茄秸秆添加菌剂处理的FA含量略低于直接还田处理。

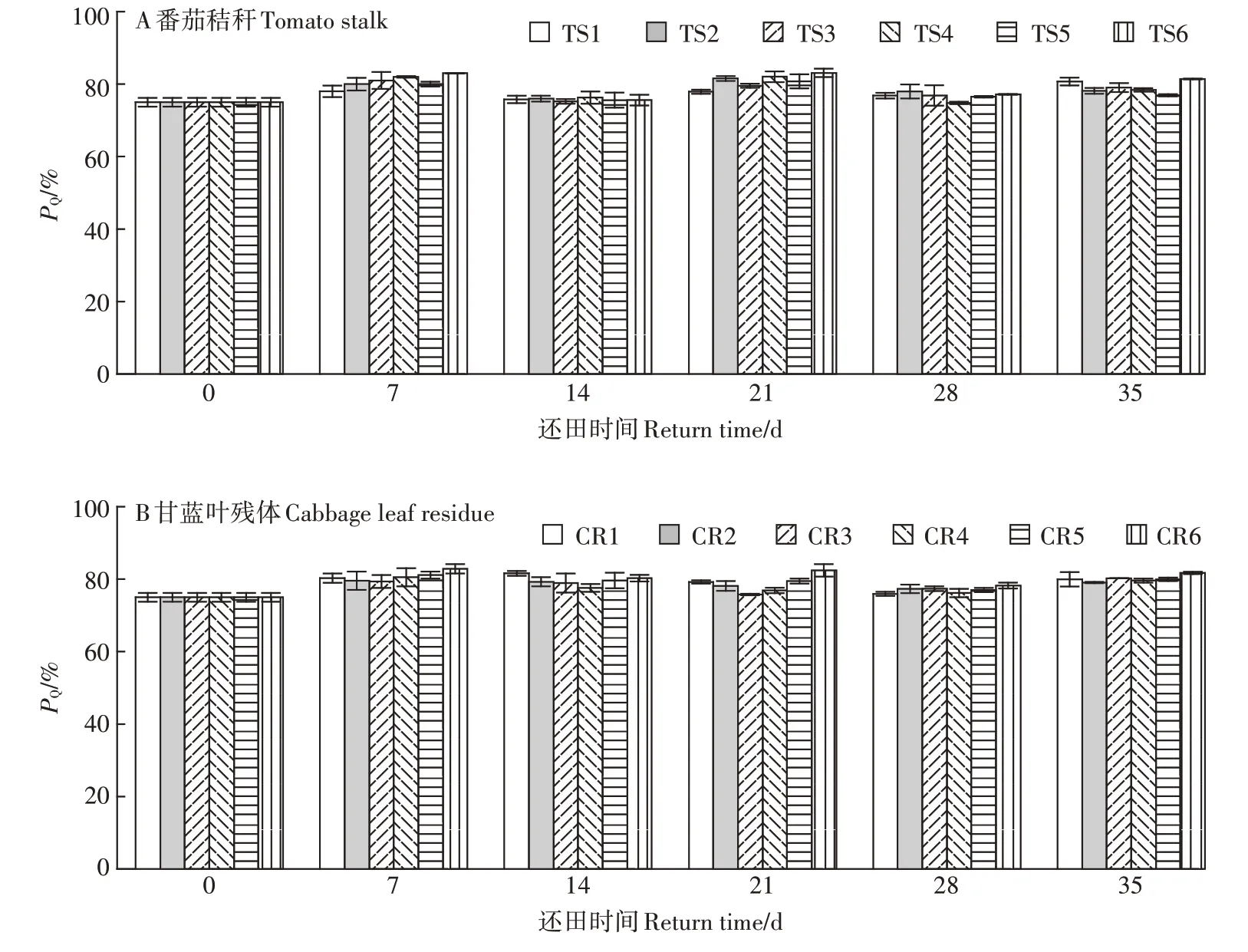

2.2.5 胡敏酸占比

胡敏酸占比(PQ值)作为土壤腐殖化程度的重要指标,其变化见图7。还田后7 d 番茄秸秆各还田处理的PQ值均达到最大,施用菌剂处理与直接还田处理的PQ值无显著差异。甘蓝叶残体配施菌剂还田处理的腐殖化程度也达最高水平,未施菌剂处理则呈缓慢增加趋势,这可能是由于还田原料番茄秸秆的碳氮比较高,更适于微生物活性的提高,腐殖化程度增速较快,而低碳氮比的甘蓝叶中微生物活性较低,加之未施菌剂还田,腐殖化程度增加缓慢。还田14 d后,番茄秸秆各还田处理的PQ值均有不同程度降低(1.89~7.01个百分点)。甘蓝叶残体配施菌剂处理的PQ值也有所下降,但直接还田处理的PQ值则增加到最大。

图7 蔬菜废弃物还田期间PQ值动态变化Figure 7 Dynamic changes of PQ value during vegetable waste returning to the field

2.3 蔬菜废弃物还田后7 d 土壤腐殖质与各土壤因素相关性分析

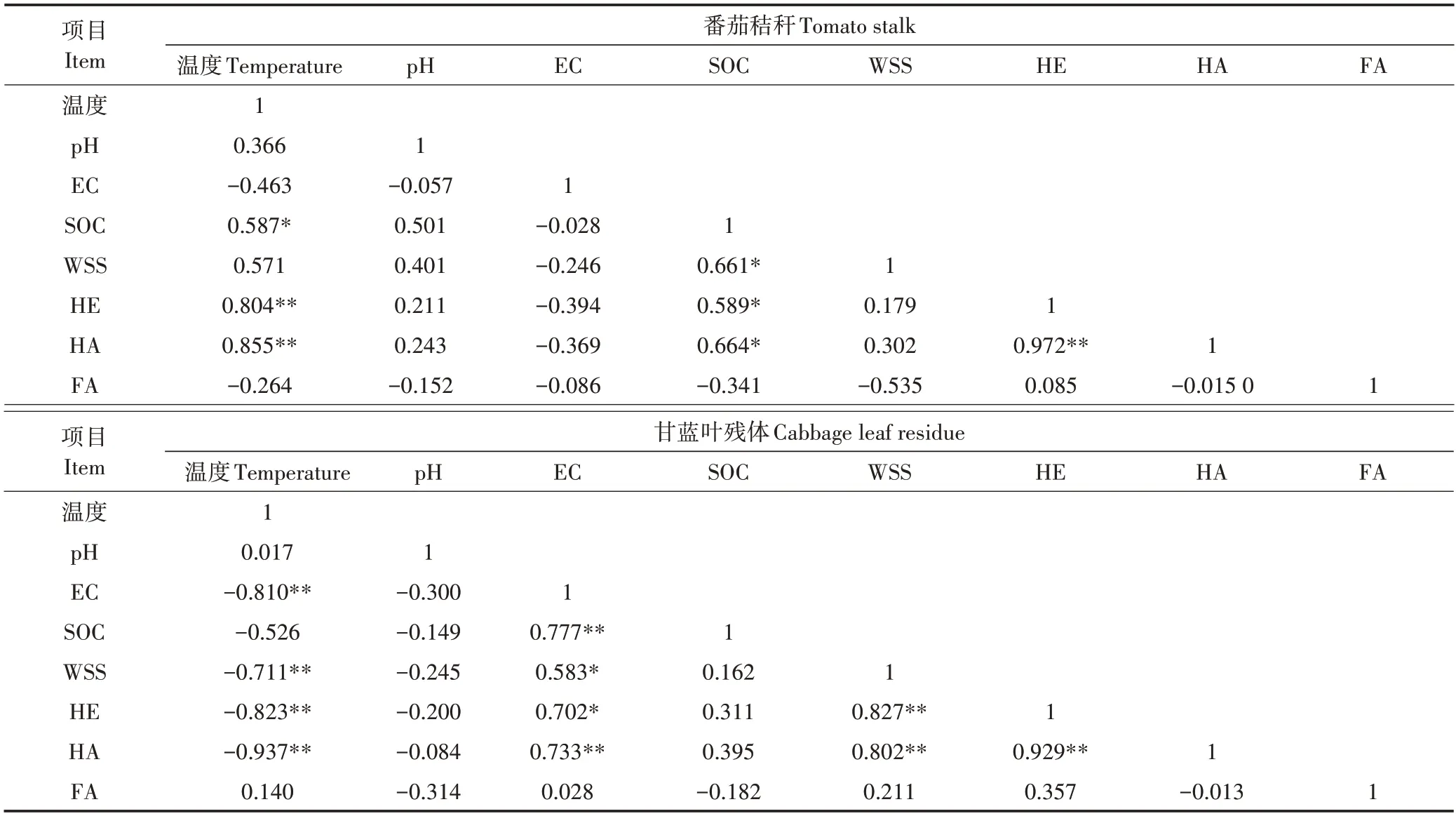

由表4 可以看出,番茄秸秆还田后7 d,土壤腐殖质(HE)和胡敏酸(HA)含量与土壤温度呈极显著正相关(P<0.01),但是甘蓝叶残体还田处理HE和HA则与之呈极显著负相关(P<0.01),可能是由于甘蓝叶木质纤维化程度低,腐解速度快,其分解释放的水分降低了土壤环境温度。甘蓝叶残体还田的EC值与腐殖质各组分含量呈显著正相关(P<0.05),这也是由于甘蓝叶残体纤维素、木质素含量低,易被土壤微生物矿化,有机物质分解产生大量的小分子物质,其中包括小分子有机酸和阴阳离子等,使土壤EC值上升;但番茄秸秆还田土壤EC 值与其他土壤因子则呈负相关,说明秸秆中有机物质分解产生的小分子有机酸和阴阳离子被微生物转化形成腐殖质类物质,EC 值降低[13]。两种蔬菜废弃物还田期间土壤胡敏酸含量与腐殖质含量呈极显著正相关(P<0.05),而与富里酸含量呈负相关,说明土壤微生物将蔬菜废弃物分解转化形成胡敏酸速度比胡敏酸分解为富里酸速度快。各还田处理的土壤腐殖质含量与有机碳含量均呈正相关。

表4 蔬菜废弃物还田后7 d各土壤因子之间相关性分析Table 4 Correlation analysis of various soil factors 7 days after returning vegetable waste to the field

3 讨论

3.1 蔬菜废弃物还田量及配施菌剂对土壤理化性质的影响

土壤温度是影响土壤肥力和作物生长的重要因素[14]。本研究中蔬菜废弃物还田期间土壤温度受外界温度影响较大,并且还田量越大土壤温度越高[15]。随着还田时间的延长,土壤pH 表现出先降低后增加的趋势[16-17]。蔬菜废弃物还田能有效增加土壤有机碳含量,改善土壤性状,提高土壤肥力等[18]。但是废弃物秸秆中含有大量的纤维素、半纤维素以及木质素等含碳化合物,它们之间依靠共价键紧紧相连,从而导致秸秆难以降解[17]。研究表明添加菌剂可以有效促进土壤微生物酶活性,然后在一系列的酶作用下降解秸秆中主要限速有机物——木质素[19]。本研究中,添加菌剂比直接还田处理的土壤有机碳增加更明显,并且甘蓝叶残体还田后土壤有机碳含量普遍高于番茄秸秆还田处理,这是由于甘蓝叶木质化程度较低,一部分易分解木质素经微生物转化为稳定的有机物质[20]。蔬菜废弃物还田均能够增加土壤全氮、碱解氮、有效磷及速效钾含量[21],其中添加酵素全量还田时,土壤各养分指标增幅最大,说明废弃物全部配施酵素还田可以提高土壤养分的有效性,提高土壤养分供应能力。

3.2 蔬菜废弃物还田量及配施菌剂对土壤腐殖质组分含量的影响

蔬菜秸秆废弃物还田时,废弃物中有机物质经微生物分解转化为腐殖物质,进而增加土壤腐殖质含量,腐殖质适度的黏性和化学反应活性,使其在改善土壤结构、维持土壤养分供应能力、增加土壤缓冲能力等方面均发挥重要作用[22-24]。本研究中,各还田处理的土壤腐殖质含量先增加后波动变化,这是由于蔬菜秸秆还田后,秸秆中易分解的碳水化合物、蛋白质等有机物质经过微生物分解转化为CO2释放到大气中,仅有少量难分解的纤维素和木质素最终转化为土壤有机碳[25-26]。并且还田期间,两种废弃物处理均是在添加全量酵素时土壤腐殖质含量较高。胡敏酸已经广泛用于替代有机质,是土壤腐殖质的主要提取物质[27]。本研究结果表明蔬菜废弃物添加菌剂还田处理的土壤胡敏酸含量比未添加菌剂处理高,并且相同还田量下,不同菌剂对秸秆催腐效果也不同,表现为全量还田时配施酵素处理的胡敏酸含量较高,半量还田时则是配施腐熟剂的胡敏酸具有较高水平。

胡敏酸占比(PQ值)通常用来描述土壤腐殖质化程度,PQ值越大,表示土壤腐殖化程度越高。本研究由于试验蔬菜秸秆还田量较少,施用菌剂与单独直接还田处理对土壤腐殖化程度的影响差异不明显,番茄秸秆与甘蓝叶残体处理PQ值均是在还田后7 d,上升到最大,之后趋于稳定[28-29],说明其中胡敏酸含量增加,组分所占比例增大,土壤性质逐渐变得稳定,能够为农作物提供更多的养分。

4 结论

(1)蔬菜废弃物还田可以提高土壤酸碱缓冲能力。相比单独秸秆还田,配施菌剂处理能够有效增强土壤养分供应能力,其中配施酵素处理增效更加明显。

(2)蔬菜废弃物配施菌剂还田能够有效促进土壤腐殖质各组分含量增加,并且施用酵素全量还田处理增幅最大。

(3)蔬菜废弃物各还田处理的土壤腐殖化程度均在还田后7 d 达到最大。整体来说,蔬菜秸秆配施酵素全量还田[每亩(667 m2)1.8 t]的资源化利用效果优于其他还田处理。