遵义市集装箱循环水养殖基地尾水水质分析评价

王龙燕,闵文武

(1.贵州省生物研究所,贵州贵阳 500009;2.贵州省农业科学院水产研究所,贵州贵阳 550025)

集装箱循环水养殖系统是应用工业技术控制养殖环境和养殖过程,从而实现分区养殖、易位处理和循环利用,是一种节地、节水和高产的技术模式[1]。“集装箱+生态池塘”循环水养殖模式作为2018—2020 年农业农村部主推的技术模式之一并在全国各地得到不断推广和完善[2-3]。目前,应用该系统养殖大口黑鲈(Micropterus salmoides)、斑点叉尾鮰(Ictalurus punctatus)、罗非鱼(Oreochromis mossambicus)、黄颡鱼(Pelteobagrus fulvidraco)、大鳞鲃(Barbus capito)、鲤(Cyprinus carpio)、草鱼(Ctenopharyngodon idella)等种类取得了较好的收益[4-8]。

集装箱循环水养殖是高度集约化且高密度的养殖模式,高容量的养殖生产必然产生大量污染物。目前,识别系统排放尾水中的主要污染物及提高污染物的处理效率是当前尾水处理研究的热点[9-10]。本研究以贵州省遵义市某集装箱养殖基地为研究对象,测定排放尾水中理化指标,分析系统尾水水质健康状况,旨在为科学管理并调节系统水质质量和提高系统养殖效益提供理论指导,为尾水处理技术模式提供数据支撑。

1 材料与方法

1.1 调查地点和时间

监测点位于贵州省遵义市某集装箱养殖基地,于2020 年1 月至12 月(2 月除外)每月中旬进行采样,共计11次。该基地有规格为6.1 m×2.8 m×2.4 m的集装箱共20 个,每个集装箱养殖容积为25 m3·个-1,养殖鱼种类有鲤、大口黑鲈、黄颡鱼、草鱼和斑点叉尾鮰。系统水流方向为集装箱养殖区→物理过滤池→生态池塘→集装箱养殖区的循环(见图1),物理过滤池中配备有2台转鼓微滤机;生态池塘面积(5.2×667)m2,平均水深1.5 m,水生植物有粉绿狐尾藻(Myriophyllum aquaticum)和豆瓣菜(Nasturtium officinale),分别占生态池塘面积的20%和5%,水生动物有鲢(Hypophthalmichthys molitrix)、鳙(Hypophthalmichthys nobilis)和鲤,放养密度为:鲢(规 格300 g·尾-1)100 尾/667 m2,鳙(200 g·尾-1)100尾/667 m2,鲤(100 g·尾-1)300尾/667 m2。

图1 集装箱循环水养殖系统水流方向及采样点示意图

1.2 监测指标和方法

水环境因子测定采用现场测定和实验室测定相结合,现场用水质分析仪(Hachi Hq30d)测定水体水温(water temperature,WT)、溶解氧含量(DO)和pH值,用聚乙烯样本瓶采集水样24 h 内送到实验室,参照文献[11]测定总氮(TN)、总磷(TP)、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和悬浮物(SS)。

1.3 数据分析与处理

采用单因子污染物指数(Pij)和总污染指数(S)识别尾水中主要污染物和污染程度[12],计算公式如下:

(1)(2)式中:Pij为污染物i 的标准指数,Cij为污染物i 在监测点j 的实测浓度,Csi为水质参数i 的地表水水质标准,根据河段水功能区划分,本文依据国家标准[13]Ⅲ类水质标准进行计算。S为总污染物指数。

2 结果与分析

2.1 尾水理化指标变化

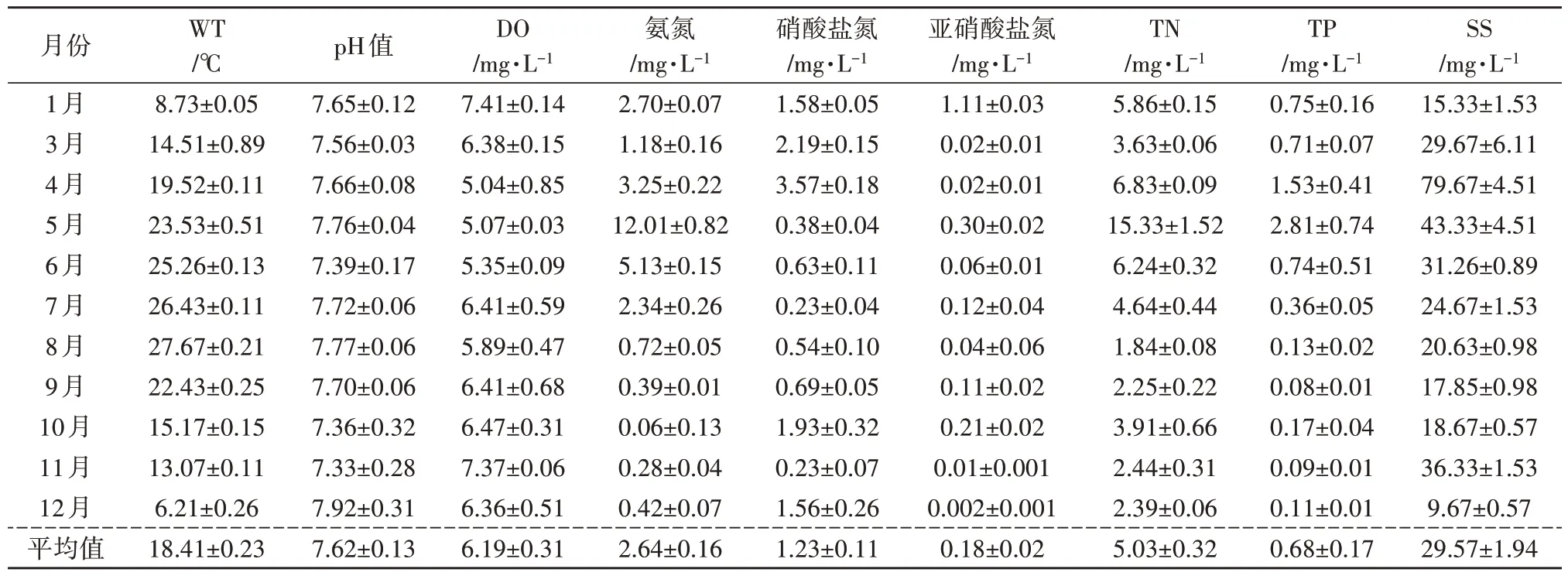

尾水水体理化指标月变化情况如表1 所示。集装箱养殖排放尾水水温平均值WT 为18.41 ℃,8 月份最高,为27.67 ℃,其次是7月为26.43 ℃,12月水温最低,仅为6.21 ℃,随着时间的变化,水温呈现明显的季节演替规律。各月份尾水pH 呈弱碱性,平均值为7.62。DO 浓度较低,平均值为6.19 mg·L-1。氨氮平均值为2.64 mg·L-1,变化范围为0.06~12.01 mg·L-1,最大值为5月,最小值为10月。硝酸盐氮平均值为1.23 mg·L-1,变化范围为0.23~3.57 mg·L-1。亚硝酸盐氮平均值为0.18 mg·L-1,变化范围为0.002~1.11 mg·L-1,1 月最高,12月最低。TN平均值为5.03 mg·L-1,变化范围为1.84~15.33 mg·L-1,5月最高,8月最低,一年内未表现出明显的月变化规律。TP 平均值为0.68 mg·L-1,变化范围为0.09~2.81 mg·L-1,5月最高11月最低。SS平均值为29.57 mg·L-1,变化范围为9.67~79.67 mg·L-1,4月最高12月最低,月变化规律不明显。

表1 尾水中理化指标变化情况(平均值±标准差)

2.2 水质量标准判定

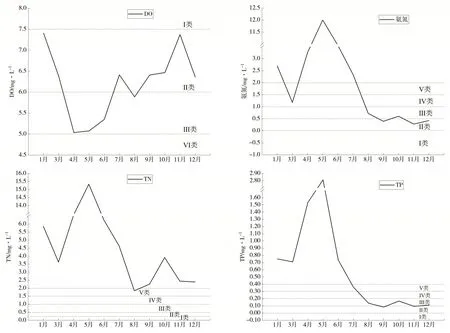

根据《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》判定(见图2),所测定的指标中,水体DO 为Ⅱ类水质标准。氨氮平均值为低于Ⅴ类水质标准,其中1月、4月、5月、6月和7月均低于Ⅴ类水质标准,3月为Ⅳ类水质标准,8 月为Ⅲ类水质标准,9 月、11 月和12 月为Ⅱ类水质标准,10 月为Ⅰ类水质标准。TN 除8 月为Ⅳ类水质标准外,其他月份均为低于Ⅴ类水质标准。TP 平均值为低于Ⅴ类水质标准,其中1—6 月均为低于Ⅴ类水质标准,7 月为Ⅳ类水质标准,8 月、10 月和12 月为Ⅲ类水质标准,9 月和11 月为Ⅱ类水质标准。

图2 尾水中DO、氨氮、TN和TP浓度变化及质量标准判定

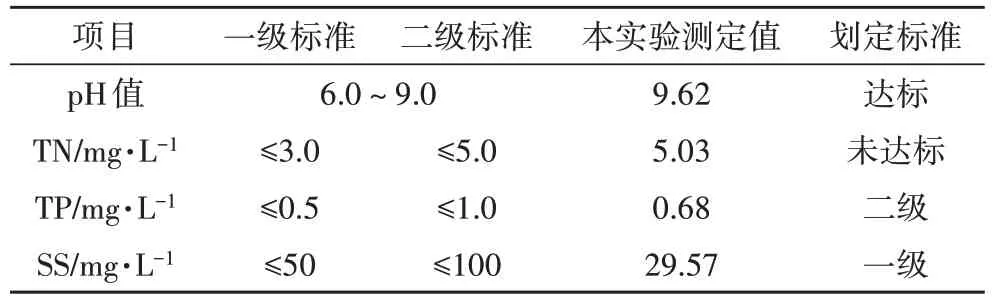

根据《淡水池塘养殖水排放要求(SC/T 9101-2007)》判定(见表2),尾水中pH 值达到尾水排放标准,TN 平 均值超标,其中1 月、4 月、5 月和6 月均低于二级排放标准。TP平均值达到二级排放标准,但4月和5 月超标,7 月至12 月为一级排放标准。SS 除4 月为二级排放标准外,其他月份均达到一级排放标准。

表2 淡水养殖废水排放标准值

2.3 尾水污染评价

氨氮、TN 和TP 的污染指数结果如表3 所示,由表可知,氨氮污染指数平均值为2.64,变化范围为0.28~12.00,5月最高11月最低;TN 污染指数平均值为5.03,变化范围为1.84~15.33,5 月最高8 月最低;TP 污染指数平均值为3.41,变化范围为0.42~14.07,5 月最高9 月最低。5 月总污染指数最高,达到41.40,其次是4 月(17.75),第三为6 月(15.06),9 月总污染指数最低,为3.07。

表3 尾水中氨氮、TN和TP污染指数

3 结论与讨论

3.1 尾水污染特征与去除途径

从分析结果可知,该集装箱养殖基地排放尾水中氮、磷及悬浮物的污染负荷较大,特别是TN,整体低于Ⅴ类水质标准,且总污染指数较高,按照影响河段水功能区划分(Ⅲ类),超标率为100%。尾水中氮、磷等有机污染物主要来源于残饵和鱼体的排泄物[14];有研究显示,氮失衡对养殖水体的影响主要集中在氨氮和亚硝酸盐氮,一般在9、10 月浓度会达到养殖周期的高峰值[15]。水体中过高的氨对鱼体内酶的催化作用和细胞膜的稳定性产生严重影响,并破坏排泄系统和渗透平衡,导致鱼类极度活跃或抽搐,从而造成鱼类生病并死亡[16]。

养殖容量和投饵量是影响尾水中污染物浓度的重要因素,有研究表明,罗非鱼养殖产量与排污量具有高度的同步变化趋势,罗非鱼养殖产量增长率快于同期排污量增长率0.45%,罗非鱼养殖产量每增加1%,污染物排放量将增加0.077%[17]。王怡梅的研究显示,在池塘养殖中,草鱼和鳙养殖模式产、排污量最高,鲟和鮰鱼其次,鳟最低。鮰鱼、草鱼和鳙养殖水体的产排污量差值较大,约65%的污染物还存留于池塘内和底泥中,因而在养殖周期结束后,养殖水不应直接排入环境水体中,如不存在其他污染,建议将养殖水作为农田灌溉水排放,将底泥堆沤后作为肥料使用[18]。本研究结果中,氨氮、硝酸盐氮、TN、TP 和悬浮物均表现为上半年浓度高于下半年,主要是因为该养殖系统为2019 年初建成投产,试验期(2020 年)上半年大部分鱼类处于快速摄食生长阶段,因此投饵量较大,以至于残饵和排泄物较多。到下半年,随着鱼类的不断上市,养殖密度和容量逐渐减少,到8月底,50%的鱼类已上市销售,随投饵量和容量的急剧下降,污染物浓度明显下降。因此,应适当控制淡水养殖产量,调整养殖方式,推进健康生态水产养殖技术的开发和相关制度的研究,推进水产养殖业高质量发展。

集装箱循环水养殖系统尾水处理模式主要为异位处理,通过物理过滤、生物处理和化学消毒等一系列处理流程,达到净化水质实现循环利用。硝化作用和浮游生物吸收是去除水体中含氮有机物的重要途径,通过池塘水体氮循环过程(见图3)可知[19],去除水体中含氮有机物,主要可以通过提高硝化作用速率和生物吸收效率来实现。

图3 水体中氮循环示意图

采用物理过滤或泡沫分离主要可以去除未溶解的颗粒污染物,降低颗粒污染物进一步分解成为可溶性污染物的概率,达到预处理效果。溶解性含氮有机物是尾水处理过程中最重要也是最难以去除的物质,通过大量的研究实践发现,生物处理方法是最重要的尾水处理方式,可利用动植物及微生物的吸收、滤食、富集、吸附和固定等作用消耗水体中的有机营养盐,从而达到净化水质的效果。主要技术模式有鱼菜共生、生物絮团、人工湿地等[20-23]。

3.2 不同养殖模式尾水污染现状

利用集装箱、PE材料和帆布等工业制品制作而成的养殖载体是目前设施渔业主要发展方向,相对于传统池塘养殖,设施渔业具有技术可控、高密度养殖和节约土地和水资源的良好优势,但其水循环和尾水处理等问题也是限制其发展的主要因素。传统养殖池塘对水体污染物具有一定的原位自净能力,与此相比,集装箱循环水养殖系统是一个全自动化机械化的过程,箱内无底泥无生物有机质,其污染物的产出量和排放量是相等的,水体污染物的净化全靠后期异位处理。

杨坤等分析了巢湖流域水产养殖尾水的污染状况,结果显示pH 值、TN 和TP 因子均符合《淡水池塘养殖水排放要求》的二级标准,DO、NH+4-N 和CODMn因子存在超标。内梅罗污染指数计算结果表明,75%的监测位点处于轻度至中度污染等级。巢湖流域水产养殖尾水主要污染物为CODMn,污染较为严重[24]。按水产养殖污染源普查结果,草鱼的产排污系数为10 g·kg-1,以水生植物的吸收量等于养殖鱼类所产生的污染物的量为计算标准,则1 m2净化池塘可以净化27.5 m2养殖池塘。本研究按照每天换水量为500 m3计算,养殖区每天将会产生14.79 kg 的SS 和2.52 kg 的TN。因此在生态净化池塘的规划和设计的时候,要综合考虑污染物的产生量和处理效率,合理布置物理过滤和生物处理各项设施设备,使处理效果达到最大化。

水产养殖水体污染物综合治理是一个必须实施且长期的环保问题,需要在养殖生产中采取较为全面的解决措施,科学规划、优化养殖结构,建立完善的养殖管理体系,通过制定标准严格控制尾水污染物的排放指标,全面提高养殖从业者的综合素质,加大污染物治理和利用的力度,保障水产养殖业更为健康的高质量发展。