日本时尚演变与时尚体系的构建

陈雨倩 孙虹 葛王蓉

摘要: 自东京先锋派人物在巴黎崭露头角,日本建立“东京设计师委员会”,街头年轻人不断推动时尚亚文化的传播,顺利得到西方时尚界的关注,从全球时尚边缘地位向新的时尚生产创新中心发展。从对传统美式风格的模仿到寻求自主创新,日本逐步形成其独特的民族与次元特征的时尚文化。其间,日本政治经济的快速发展是主因,战争引发的人才技术转移、文化传播与价值观演变是助推剂,全球化和数字信息化是机遇。文章运用文献研究法与数据统计法,从日本时尚演变的时间轴和空间轴入手展开研究,对已有参考资料进行再挖掘,对历史脉络进行再梳理,讨论日本时尚的演变与时尚体系构建的核心驱动力,以期为中国时尚体系的构建做出参考。

关键词: 日本时尚;时尚风格;时尚演变;时尚体系;多重维度

中图分类号: TS941.74;F416.86 文献标志码: A 文章编号: 1001-7003(2022)01-0095-07

引用页码: 011201DOI: 10.3969/j.issn.1001-7003.2022.01.014

时尚不再只是简单的定义衣着,更成为一种社会现象,具有符号性与时代性,成为一个国家民族时代精神的反映[1]。在这个复杂的社会背景下,零散组织形式限制下的中国时尚产业已经无法通过提升单一时尚品牌价值来提高国际时尚竞争力[2],需要聚焦时尚文化研究,加速构建时尚体系才能充分激发中国时尚产业活力,提升国际时尚话语权。目前,国内外对于时尚体系的定义较为清晰,认为时尚体系更为规则化、结构化、系统化,使得时尚产业生产传播机制更为高效[3]。从个例研究角度,许多学者将目光集中于法国、美国等西方老牌时尚国家,研究其时尚文化特征及其体系发展,但对日本时尚文化研究,大多聚焦某一时期时尚发展历史或是从某一时尚品牌角度进行分化研究,鲜有系统地对时尚产业进行体系梳理。由于时尚体系是以设计、生产、传播、运营等产业集群为载体的产业链合集,受到特定社会背景下的政治、经济、艺术、文化等因素影响,具有时间与空间的二元属性[3]。因此,需要结合其历史演变、文化特征,综合时间轴与空间轴,分析其体系构成要素、把握其内部关系及运作流程,进行多维度的综合性研究。

1 日本时尚的发展历程

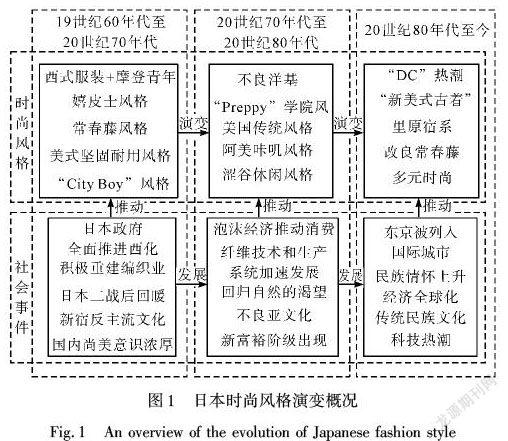

公元1868年日本明治维新至今,在政治、经济、文化及全球化的多重背景下,日本完成了对西方时尚的接纳、模仿、改造、创新,最终实现其时尚反向输出。在此发展历程中,受特定时间背景下的重大社会事件驱动,各品牌与时尚叛逆者不断推动日本反传统流行思潮的发展,将传统美式服装及时尚概念引进日本服装市场,为美式服装与日本文化的融合乃至创新提供了优越的社会条件。

1.1 19世纪60年代至20世纪70年代——初步接纳

在西方时尚进入日本之前,服装只是政府区分身份及社会阶级的工具。1868年,日本明治政府制定服装规则[4],要求男性改穿西式服装以呼应现代化改革,这是日本走向西方时尚的第一步。此后,西方文化不断从日本上层向下层渗透,日本中产阶级开始从各方面学习西方风俗,至19世纪20年代,日本社会风俗开始急速变化,穿着喇叭裤的摩登青年开始出现。

朝鲜战争后,日本政府实行经济复苏计划,积极重建纺织业,日本中产阶级消费水平升级,消费市场初具规模。20世纪50年代,日本新宿街头反主流文化兴起,日本掀起了牛仔裤狂潮,街头开始出现大批“嬉皮士”风格。20世纪60年代,由时尚先锋引进,来自美国东海岸的“常春藤风格”(Ivy style)迅速在日本青少年群体中掀起一股流行浪潮。1964年,第十八届东京奥运会在日本举行,身着“常春藤风格”制服的日本代表队出现在世界面前,这极大程度地改变了大众对“常春藤时尚”的认知,美式服装逐渐被更多人接纳。

20世纪60年代,随着经济成长、都市发展及工业扩张,日本列岛的自然环境问题日渐凸显,日本国内反物质主义盛行,消费者心态日趋节俭。一种标准、经典极具功能性的美式时尚潮流再一次在日本掀起热潮,这种以简单豪迈、坚固耐用的户外用品为代表的风尚极大程度地满足了日本国人心中“回归自然”的渴望。

20世纪70年代,新兴时尚《POPEYE》杂志创刊,给日本民众带来了充满阳光的美国加州生活,美国西海岸穿着新型服装进行新型运动的青年成为日本青年模仿的对象。日本民众迅速接纳了这种新的健康价值,开始建立自己的滑板运动文化,逐渐形成一种名为“City Boy”的时尚风格。二十年间,日本经历了一场美式造型大循环,从常春藤到嬉皮士,从户外坚固耐用风格到坚固耐用版常春藤,再到加州校园服装,如今又回到东海岸风格[5]。

1.2 20世纪70年代至20世纪80年代——重新挪用

美式服装在日本中产阶级中迅速普及,至20世纪70年代,一个新的社会阶级——中学辍学生和少年犯,带着他们奇异的着装走进了大众时尚视野,他们从反叛分子身上寻求搭配灵感,形成了独特的“洋基风格”[5]。各种青年亚文化运动在原宿街头开展,摇滚乐、霹雳舞将梳着鸭尾油头的男孩和绑马尾的女孩从日本各地聚集,青年人从粗犷的士兵和亲切斯文的美国军官身上学习造型技巧,穿着背面绣上带有东方色彩的老鹰、老虎、龙等纹样的经典美国大学棒球夹克,昔日的美国古着服装成为日本当时的流行时尚。

20世纪70年代初期,新富裕阶级诞生,Beams、Ship等新百货商店相继成立;有钱的年轻人放弃追寻外来的本土复制品,支持真正的舶来品,奢侈品用户从成熟的社会人下降到年轻女性,美国传统常春藤风格再一次复苏。20世纪70年代中期,日本高级服装市场逐渐冷落欧洲品牌,转而支持具有传统设计思维的纽约设计师品牌,如拉夫·勞伦、亚历山大·朱丽安等,这些品牌使得传统美式服装风格爱好者放弃日本品牌转而支持美国进口商品和代理品牌。

20世纪80年代,以高中生与大学生为主要群体,第四波新式常春藤风格热潮“Preppy”学院风席卷日本,在移借美国的风格基础上,日式学院风加入“迷你领结”和“顶上有毛绒球的针织帽”以作创新。学院风的流行是日本时尚进程的里程碑,标志着日本时尚文化开始与全球趋势同步。在美国大众文化的影响下,东京富裕郊区的青年设计出一种新的风格——阿美咔叽,旨在回归美式基本款,将穿着的主流观念变成“用你喜欢的方式穿你喜欢的服装”,即复合服装,至20世纪80年代中后期,阿美咔叽蜕变成更具日式特色的“涩谷休闲”风格。

1.3 20世纪80年代至今——反向输出

20世纪80年代,当日本青少年开始跟上世界其他地方的脚步时,日本时尚产业开始思考如何领先潮流。1981年,山本耀司、川久保玲这两位前卫设计师首度在巴黎举行联合发表会,设计作品表现出的不对称线条、刻意瑕疵,以及经过撕扯的单一黑色调的工业级布料震惊了欧洲时尚界,这些前卫的时尚概念将日本设计推向了更大的时尚舞台。20世纪80年代中期,以“乌鸦族”设计师为中心的时尚态度席卷整个日本,形成了所谓的设计师与个性品牌(Designer and Character Brands)热潮。

20世纪80年代,日本古着需求激增,贩卖1950年代的美国滞销货成为新的潮流典范,大批买手涌入美国。20世纪80年代中期,国内古着店复刻商品店数量与日俱增,一些品牌开始探索体现日本卓越工匠精神的新路径,期望生产超越美国原版的牛仔裤。在诸多品牌确立了日本牛仔裤品质卓越不凡的形象后,新一批的牛仔裤品牌以东方设计为主题,从日本历史中汲取灵感元素,将不同风格集中在“侘寂”的概念底下,在不完美中寻找美的禅宗概念,进一步强调日本原创精神,日本牛仔裤逐渐在海外变成一个特殊品类的时尚服装。

20世纪90年代末期,日本股市崩盘、DC热潮[6]和涩谷休闲热潮从时尚圈消退。日本与美国的服饰互动从总是刻板地复制模仿美国原版风格,发展到开始探索自己的时尚之路。20世纪90年代,日本第一个街头服饰品牌Bape成立,地下时尚被带进日本主流文化,嘻哈风格大行其道,新朋克潮流、复古美式服饰风格的T恤及夹克成为备受喜爱的时尚单品。随着品牌Bape逐渐发展成为全球性的品牌,文化交流不再只有从美国到日本的单项发展,全球文化精英开始关注日本。时尚杂志将Bape及其他品牌风格,滑板系、街头系、冲浪系、时髦系及军事系等统一归类为里原宿系[5]。20世纪90年代末期,里原宿系凭借品牌定义、音乐明星加持,成功脱离只有特定爱好者的亚文化范畴,独霸了全日本的时尚市场。

到了21世纪的第一个十年,第五次改良常春藤出现,随着日本本土品牌的持续输出,新传统美国设计师与日本传承互相混合、交缠、融合的程度已经高到分不清是谁在追逐谁。在日本时尚演变的进程中,受国际地位、政府政策、经济循环和文化意识形态等重大事件推动,日本在传统的美式风格中寻找创新,在服装中添加了自己的社会意义,历史背景下的日本时尚风格演变概况如图1所示。

2 日本时尚文化体系形成契机

自19世纪末明治时代现代化改革开始,日本服装业已从小定制服装店模式发展为具有创新能力的纺织品的尖端服装产业,拥有大规模定制及供应链管理系统,建构了相对完备的时尚产业链[7]。日本从明治维新到完成近代化的一百多年,也是日本时尚产业从“美国化”到追求东方美学趣味的过程。高田贤三、山本耀司、川久保玲及三宅一生等设计师站在国际舞台用更高的文化审美,将具象的初级形态赋予某种符号属性以表现日本传统的“侘寂”美学。动漫、洛丽塔、街头时尚等多元青年亚文化[8]形态也蓬勃發展,在多元化的背景下,日本时尚文化显现出青年亚文化与传统侘寂文化并存的双重特征。

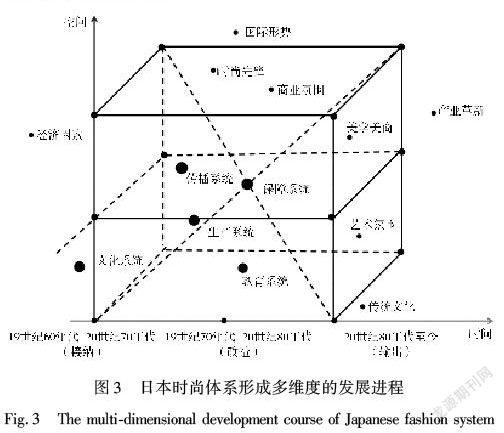

研究日本时尚体系构建的契机,需要综合时间轴与空间轴[3],本文着眼于日本时尚演变的整体历史进程及特定社会文化,探究时尚体系内部构成的时尚保障、时尚传播、时尚教育、时尚生产、时尚文化等要素的系统职能,剖析其体系的内部运转及关系。

2.1 时间视角

1868年日本进行明治维新以来,日本纺织服装产业对于技术升级与创新一直高度重视。改革后凭借江户时代高度成熟的产业技术,日本纺织服装工业化进程迅速得到推进,至20世纪50年代日本合成纤维产业得到极大发展,纺织服装产业进一步优化升级。随着工业革命完成,流水线作业模式引入,产品成本得到较好的控制,大众市场在日本逐渐形成。

第二次世界大战后,日本积极吸收美国工业化及时尚文化成果,政治、经济、技术、文化均以快速密集的步伐前进,时尚“美国化”趋势明显,为日本时尚历史转承及时尚体系建构奠定了思想与物质基础。20世纪80年代,美元贬值、东京被列入国际名单[9],日本民众民族自信空前高涨。消费需求升级使得国内时尚产业受惠,形成自发探索本土风格与时尚发展新路径的热潮,严格规则的时尚追随者开始着手思考时尚产业的资源整合问题,以期提升日本在全球的时尚地位。

20世纪70、80年代,外部高田贤三、山本耀司等前卫设计师在巴黎破坏并重新诠释了西方服装体系的传统,利用巴黎时尚系统的土壤不断成长,内部日本青少年用自己的力量创造多元的街头文化,用完全独立于西方时尚制度与主流时尚的传播方式使东京街道时尚和亚文化在全球范围内蔓延。国际文化与民族思潮碰撞,时尚传播方式迭代创新,日本时尚意识形态及设计语言循环,日本时尚体系在这一历史进程中得以构建并不断向制度化、集中化和民族化方向发展,最终完成了日本时尚的全球化反向输出。

20世纪90年代,日本进入泡沫经济时代,政治经济的迅速发展加快了日本时尚、文化、艺术、商业的产业化输出进程,日本时尚产业逐渐系统化,并形成以“青年亚文化与传统侘寂文化”并存及“小众亚文化与大众市场”为特色的时尚文化。时间视角下的关键性事件推动了日本时尚体系的建构发展,具体关键节点如图2所示。

2.2 空间视角

由梯度转移理论可知,创新活动是决定区域梯度发展的核心因素,且会通过多层次的系统完成向低梯度区域的拓展[10]。日本时尚产业的发展就是创新生产活动从高梯度向低梯度转移的过程。明治维新前,日本拥有成熟的纺织纤维技术及本土“侘寂”文化,但由于地理与语言上的孤立、经济发展的滞后,国际流行趋势及西方时尚文化不能自由地在国内流动,时尚产业发展不均衡处于产业低梯度地区。明治维新后,在美国流行文化的影响下,日本国内艺术形式、审美标准发生了转变,加上生产方式、运输方式及消费群体的变化,逐渐形成了“青年亚文化与传统侘寂文化”并存及“小众亚文化与大众市场”为特色的时尚文化和时尚体系。

在经济、政治、技术和全球化的多重推助下,日本发挥了城市文化优势、人才聚集效应,从时尚保障、时尚教育、时尚传播、时尚生产、时尚文化五个层面进行调配。政府制定的政策规划强有力地推动了时尚体系中各要素的高效运作;专业性的人才培养及综合性商业人才的储备,为体系持续运作提供了源源不断的动力;时尚杂志、时装周、博览会等媒介为展示兴新时尚提供了途径,与消费者实现反馈机制;完备的时尚产业链生态使得抽象的时尚概念得以实践物化;时尚文化是承载日本时尚体系的美学根基。这五个层面的积极调配,使得日本实现了时尚产业与民族文化产业的高度融合,构建了完备的服装制造生产、创新设计研发及市场营销的产业链。

通过审视日本时尚演变历史进程,综合时间与空间视角,可以看到日本时尚体系形成的多维度发展进程,如图3所示。与日本时尚体系的形成适配的是特定时间轴内特有的空间区域时尚文化特色,即空间区域内的保障系统、教育系统、传播系统、生产系统及文化系统,而区域内的系统演变又伴随着特定时尚驱动力量的转变,如时间轴内的国际形势、商业氛围、经济因素等;此外,特定历史背景下出现的时尚先锋引领的美学美商变化、传统文化及产业革新,都对时尚体系的构建发挥着不容小觑的作用。

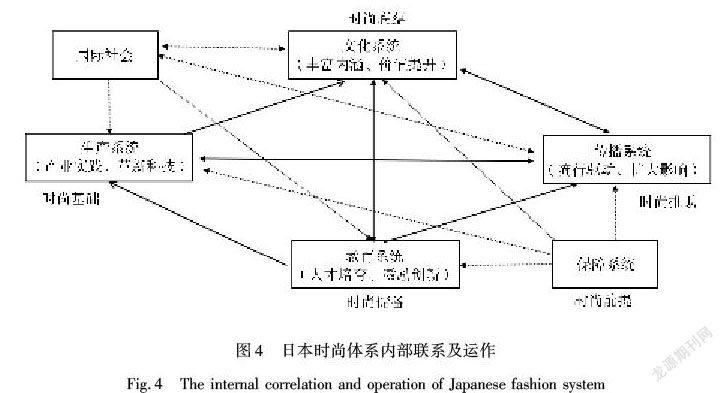

3 日本时尚体系的构成要素

以时尚产业的发展和东京时装周的建立为基础,国家的政治和经济实力保障了产业良性运转,时尚教育为日本时尚产业的发展储备了必要的人才资源,日本传统艺术和街头亚文化的发展为日本时尚产业提供了思想基础与文化根基,新兴时尚媒体的出现加快了时尚传播与商业化的融合,日本从制造业中心重新定位为时尚之都。综合时尚保障、时尚教育、时尚传播、时尚生产、时尚文化系统,日本逐步完成了时尚体系的建构。

3.1 时尚保障系统

1885年,日本起草《专卖专利条例》并不断颁布完善法案提升对外观设计的保护,为时尚产业的发展提供了有力的法律支撑[11];1948年,“日本纺织经济研究中心”成立,致力于纺织设计和制造的技术研究;1985年,时装设计师协会成立,以三宅一生、川久保玲为首的日本先锋设计师开始在日本东京聚集,东京时装发布会从此诞生,东京也同巴黎、米兰、伦敦、纽约一起被列为世界五大时装之都;1988年,由日本政府和民间共同出资打造的“艺术文化振兴基金推进委员会”成立,形成对艺术文化创造、普及进行资助的规范政策[12];2005年,“服装战略委员会”成立,确保每年两次的“东京时装周”(JFW)时尚展览活动顺利开展[13]。日本政府、工会、协会的持续参与为日本时尚体系建构提供了保障,标志着日本服装产业转型的成功。

3.2 时尚教育系统

日本特别重视文化产业人才的培养,并且规定较为具体,特别要求培养媒体艺术人才、传统技术传承人、艺能人才、其他各种文化艺术人才,以及各类管理、经营人才。积极鼓励科研院校同政府、企业进行科研合作,实现产学政三维联动的创新激励机制,用于培育时尚人才[14]。文化出版局还与大学合作创办杂志《装苑》,设立“装苑奖”,以鼓励学生设计师创作。此外,日本有多所知名艺术院校,例如日本文化服裝学院是比肩美国帕森斯设计学院的世界十大服装设计院校之一,是亚洲知名度最高的服装设计师摇篮院校,专注于时尚设计独创及服装打板制作;此外,还有日本文化时尚大学、东京造形大学、多摩美术大学、日本文化女子大学等开放时尚经营管理、时尚营销及供应链类课程的学校,为设计学子提供全方面的学习。

3.3 时尚传播系统

1905年日本最早的时尚启蒙杂志《妇人画报》诞生,1936年定位于高端时尚的杂志《装苑》创刊,1954年《男人的服饰》创刊,随后《Popeye》《平凡》《men’s club》等杂志先后创刊。其中,《装苑》是日本最具代表性的老牌时尚杂志之一,网罗了本土先锋派设计师及国内外最新的流行资讯。此外,世博会、文化交流论坛及时装周的开展也为日本时尚传播提供了更大的平台。1980年日本举办“日本服装博览会”,1985年山本耀司等设计师举办第一次日本“媒体周”。在各时尚杂志、媒体摄影与《每日新闻》等社会舆论杂志的积极推助下,日本得以展示其时尚产业的实力,很快东京时装周便成为汇聚亚洲时尚的时尚圣地,与巴黎、米兰、纽约、伦敦并称为五大时装周。

3.4 时尚生产系统

日本时尚制造业的发展过程是一个出口和贸易竞争力先递增后递减倒的呈U形曲线[15]。1945年,由于低成本和劳动密集型的优势,日本成为欧美等国家服装业的海外生产基地,委托加工(Oringinal Equipment Manufacturing,OEM)[16]初具形态,主要是以小作坊为主体的制造生产阶段;1977年,由于产业过剩,日本进行产业结构调整,将部分成衣制作转移到其他劳动力低廉的国家,加上此时日本先锋派设计师的高级成衣需求,日本时尚制造业逐渐从OEM向自主设计和加工(Original Design Manufacturing,ODM)和自主品牌生产(Own Brand Manufacuring,OBM)演变,逐渐形成“本土品牌、日本设计、海外制造”加工贸易新格局;直到1987年,国内经济发生巨大的变化,日本纺织业开始优化高合纤等技术产业链,服装业也转向发展时尚产业;21世纪以来日本服装产业进入整合期,完成了单一服装产业向时尚产业的转换,具备了整合国际流行趋势、创新产品设计、传递品牌理念及情绪价值营销的完整产业各阶段的开发能力。3.5 时尚文化系统

1945年“振兴文化艺术”的理念被提出[17],以户外雕塑展为先导,“世界近代雕塑研讨会”“独立无审查艺术节”等艺术生态应运而生,日本当代审美、艺术、音乐、动漫和传媒各项文化艺术蓬勃发展。东京国立博物馆、日本文化学园服饰博物馆、日本艺术院等文化机构为日本时尚产业提供了开放、多元化的艺术传播渠道。此外,在国际设计潮流全球化态势下,日本设计师以美学精神“阴翳”为审美文化,用“白”的设计理念引导时尚追求阴翳、素朴、极简的风格,山本耀司等时尚设计师都深受其美学思想影响。

此前,对日本时尚体系的归纳总结大致分析了整个系统的核心构成要素及发展特征,讨论日本时尚体系的运作流程,还需要对其内部职能和内在联系进行分析。以国际社会为评议;政府领导的保障系统为时尚体系的运作提供了客观理性的制度保障,这是体系得以正常运作的前提;教育系统和生产系统在时尚体系中履行培育人才及设计制作服装的职能;在传播系统的推助下,文化系统赋予服装比御寒保暖更多一层的符号价值从而创造了真正的时尚。因此,教育系统、生产系统、文化系统及传播系统看似有着明确的界限划分,实则相互依存无法分离,教育系统、生产系统、传播系统、文化系统相互作用,围绕时尚的人才培育、产业实践、流行驱动及价值提升形成良性的运作反馈机制。日本时尚体系内部联系及运作如图4所示。

4 结 论

回顾日本时尚的演变和时尚体系建构历程,以明治维新、第二次世界大战爆发为契机,通过对“美式服装”的接纳挪用,日本发挥了民族文化优势、人才聚集效应,以提升文化影响力为目的,不断强化时尚设计的民族性标签,逐步形成了传统侘寂文化与青年亚文化并存的双重时尚特征,完成“日式风格”的反向输出。以时尚保障、教育、传播、生产、文化为要素,融合时尚文化研发与产业技术创新,日本时尚产业从低附加值的劳动力密集型生产集群向高附加值的技术纺织和时尚文化生态发展,逐步构建了时尚体系,实现了时尚梯度的跨越。回望中国,五千多年的历史承载为中国设计提供了原始的审美沉淀,改革开放四十多年以来取得的现代化成果为中国时尚产业化提供了完备的物质基础。当输出廉价劳动力产品不再成为当今国际贸易的竞争优势,整合资源优势、驱动设计创新,将中国民族文化的传统形态转化为当代的时尚文化价值符号,将中国时尚产业的民族性与现代性相统一的成果输出到全球,成为当务之急。日本时尚演变及时尚体系的成功构建,是亚洲时尚进军全球舞台的重要一环,对当下中国时尚产业转型发展及初具形态的中国时尚体系构建具有很好的借鉴价值。

《丝绸》官网下载

中国知网下载

参考文献:

[1]KAWAMURA Y. Japanese Fashion[M]//STEELE Valerie. The Berg Companion to Fashion. Oxford: Bloomsbury Academic, 2010.

[2]肖文陵. “二手”现实的实现: 论国际时尚体系与西方文化传播[J]. 美术观察, 2016(9): 30.

XIAO Wenling. The realization of "Second-hand" reality: On the international fashion system and the dissemination of western culture[J]. Art Observation, 2016(9): 30.

[3]刘丽娴, 康瑜, 王明坤. 西方时尚的转承互动与纽约时尚体系研究[J]. 装饰, 2020(11): 94-97.

LIU Lixian, KANG Yu, WANG Mingkun. Study on the transfer interaction of western fashion and the fashion system of New York[J]. ZHUANGSHI, 2020(11): 94-97.

[4]KAWAMURA Y. Fashioning Japanese Subcultures[M]. London: Berg, 2012: 21-32.

[5]W·大卫·马克斯. 原宿牛仔[M]. 上海: 上海人民出版社, 2019.

MARKS W D. Harajuku Cowboy[M]. Shanghai: Shanghai People’s Publishing House, 2019.

[6]张明. 冲击波: 20世纪80-90年代的日本时尚设计[J]. 裝饰, 2017(5): 8-9.

ZHANG Ming. Shockwave: Japanese fashion design in the 1980s and 1990s[J]. ZHUANGSHI, 2017(5): 8-9.

[7]JOHN E V. Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion: East Asia[M]. Oxford: Berg Publishers, 2010: 373-379.

[8]ANGELA M J, JENNIFER C. Modern Fashion Traditions: Negotiating Tradition and Modernity through Fashion[M]London: Bloomsbury Academic, 2018: 25-50.[9]REGINA L B, BEN W. The Fashion Forecasters: A Hidden History of Color and Trend Prediction[M]. London: Bloomsbury Visual Arts, 2018: 149-166.

[10]邹荣. 我国文化产业的地区间梯度转移[J]. 江汉论坛, 2019(2): 136-140.

ZOU Rong. Interregional ggradient transfer of cultural industry in China[J]. Jianghan Forum, 2019(2): 136-140.

[11]陈福初, 卢文. 中日近代专利法之比较研究[J]. 湖北大学学报(哲学社会科学版), 2016, 43(5): 114-119.

CHEN Fuchu, LU Wen. Comparative study on modern patent law between China and Japan[J]. Journal of Hubei University (Philosophy and Social Sciences), 2016, 43(5): 114-119.

[12]饶世权. 日本的文化产业政策及其对我国的启示[J]. 出版科学, 2020, 28(3): 114-122.

RAO Shiquan. Japan’s cultural industry policy and its enlightenment to China[J]. Publishing Science, 2020, 28(3): 114-122.

[13]王思涵. 日本专利强保护政策研究[D]. 北京: 北京外国语大学, 2014.

WANG Sihan. Research on Japan’s Strong Patent Protection Policy[D]. Beijing: Beijing Foreign Studies University, 2014.

[14]冯幽楠, 孙虹. 日本三大时尚产业发展经验借鉴[J]. 丝绸, 2020, 57(4): 68-75.

FENG Younan, SUN Hong. Reference of the development experience of Japan’s three major fashion industries[J]. Journal of Silk, 2020, 57(4): 68-75.

[15]赵君丽. 日本纺织服装产业升级及中日比较[J]. 现代日本经济, 2011(1): 72-79.

ZHAO Junli. The upgrading of Japanese textile and garment industry and the comparison between China and Japan[J]. Modern Japanese Economy, 2011(1): 72-79.

[16]王龍飞. 西方发达国家服装产业发展研究[D]. 郑州: 郑州大学, 2013.

WANG Longfei. Research on the Development of Garment Industry in Western Developed Countries[D]. Zhengzhou: Zhengzhou University, 2013.

[17]李伟. 日本战后公共艺术的发展与变迁[J]. 美术观察, 2017(12): 142-147.

LI Wei. The development and change of Japanese public art after the war[J]. Art Observation, 2017(12): 142-147.

Abstract: The continuous progress of globalization has promoted the product function of fashion design under the international fashion trend to transform into the value of national culture symbol. Driven by the concept of "cultural confidence", Chinese fashion design presents a new trend. Cocreation of a culture-centered fashion ecology has become an inevitable route to enhance the discourse power of Chinese fashion. Despite the blowout trend of domestic fashion design based on traditional culture, most merely peddle sentiments without verve and real national originality. Since the emergence of Tokyo avant-garde figures in Paris, Japan has established "Tokyo Designer Committee" and street young people have continuously promoted the spread of fashion subculture, successfully attracting the attention of the Western fashion industry and developing from the global fashion marginal position to the new center of fashion production innovation. From the imitation of traditional American style to the pursuit of independent innovation, Japanese fashion designers have broken regional limitations and gradually developed their unique national and fashion culture with dimensional characteristics.

By means of literature research and data statistics, the Japanese fashion evolution was studied from time and space dimensions, the existing references were re-excavated and the historical context was sorted out. Then, the main reasons and opportunities for the Japanese fashion evolution were analyzed and the Japanese fashion feature keywords were extracted to excavate the core driving force for the construction of Japanese fashion system and to provide reference for China’s focus on fashion culture. It is found that the Japanese fashion evolution and its fashion system construction have taken the Meiji restoration and the outbreak of the Second World War as an opportunity, and have given full play to the advantages of the national culture and talent aggregation effect through the acceptance and embezzlement of "American apparel", for the purpose of enhancing its cultural influence. Through continuously strengthening the nationality label of fashion design, the dual fashion characteristics of the traditional wabi-sabi culture co-existing with the youth subculture have gradually formed, completing the reverse output of "Japanese style". Taking fashion protection, education, communication, production and culture as the elements and integrating fashion culture research and development with industrial technological innovation, Japanese fashion industry has developed from low value-added labor-intensive production cluster to high value-added technological textile and fashion cultural ecology, gradually constructing a fashion system and realizing the gradient leap of fashion.

As the output of cheap labor products is no longer a competitive advantage in today’s international trade, integrating resources advantages, driving design innovation, and transforming the traditional form of Chinese national culture into modern fashion culture value symbol, and outputting results of unifying the nationality and modernity of China’s fashion industry to the world have become the top priority. The evolution of Japanese fashion and the successful construction of its fashion system are an important step for Asian fashion to enter the global stage, and are of great reference value for the transformation and development of today’s Chinese fashion industry and the construction of Chinese fashion system that has initially taken shape.

Key words: Japanese fashion; fashion style; evolution of fashion; fashion system; multiple dimensions