城市低保标准变动与人类发展水平的适应性研究—基于解释结构模型(ISM)

□王 磊 戴建兵

[上海应用技术大学 上海 201418]

引言

党的十九大提出,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。党的十九届四中全会则进一步强调“国家治理体系和治理能力现代化”的理念。城市低保标准变动正是当前我国社会主要矛盾的侧面反应,体现了国家对城市治理体系的高度关注。城市低保标准是指城市居民享受社会保障服务补贴的最低金额。它是城市居民保障体系中的重要指标,侧面反映了经济发展的整体状况。城市低保标准变动,即标准线上升或下降,意味着城市低保人群收入的提高或降低。而人类社会发展指数水平包含收入水平、教育投入和健康状况,其中收入水平是制约我国社会发展水平的关键因素。当城市居民收入水平过低、城市贫富差距过大时,城市低收入群体对城市低保金更为关注,城市低保金额应当相应增加,城市低保平均标准应当随之提高。因此,随着人类社会发展水平的提升,城市低保平均标准也会随之变动。当前,我国人类发展指数已从低指数转向高指数,人民平均生活水平大大提高。本文提出城市低保标准发展水平适应指数(RUMSH),借助解释结构模型(ISM)分析城市低保标准变动率(RUMLS)与人类发展指数增长率(RHDI)这两个变量间的逻辑关系,从而对城市低保标准变动状况与人类发展水平间的适应性关系进行实证研究。

一、文献回顾

目前,关于城市低保标准的研究主要集中在社会治理分析和保障指标构建这两大方面。

1. 从社会治理角度出发,研究通常侧重保障城市低保人群利益。景天魁认为底线公平是推广社会保障制度的关键[1]。文雯分析了我国城市低保的减贫效果[2]。彭宅文从政府财政转移支付和地方治理两个维度分析城市低保的发展状况[3]。罗文剑、王文以国际贫困线、低保线和相对贫困线为贫困标准,分析城市低保的减贫效果[4]。关信平探讨了城市最保制度的优化路径,倡导提高低保标准和强化精准识别作用[5]。无论是研究底线公平、优化路径,还是贫困标准,其目的都是保障城市低保人群的利益,体现了人文关怀,这为本文引入人类发展指数增长率提供了思路。

2. 从保障指标测算的角度出发,研究通常构建社会保障指标模型,如表1所示。穆怀中提出了社会保障水平测定模型[6]。依据该模型,杨翠迎提出社会保障水平发展系数指标,研究社会保障水平与经济发展之间的适应性问题[7]。基于此,米红等提出社会保障水平产业适应性系数指标[8]。类似地,曹艳春在借鉴社会保障水平测定模型的基础上,提出了城市低保制度对居民保障力度的公式模型,研究低保标准与经济发展的适应性[9]。与之相对应,王三秀等根据消费构成理论,将低保对象需求划分为食物支出需求和非食物支出需求[10]。因此,本文提出用城市低保标准发展水平适应指数(RUMSH)分析城市低保标准变动状况与人类发展水平之间的适应性关系。

二、城市低保标准发展水平适应指数的概念模型

城市低保标准是随着城市居民生活水平发展而变动的,所以当城市居民生活质量改善时,城市低保标准也要随之提高。因此,研究城市低保标准变动与城市居民生活水平之间的适应性就尤为关键。为描述城市低保标准的变动状况,采用城市低保标准变动率(RUMLS)来衡量。我国学者王圣云、翟晨阳认为整体上全球人类发展指数(HDI)明显上升,区域内部HDI的差异不断变小[11]。基于此,本文引入人类发展指数(HDI)的概念,并对其修正,提出人类发展指数增长率(RHDI)的概念。本文借鉴表1中保障指标衡量公式,采用比值的形式,将城市低保标准变动率(RUMLS)、人类发展指数增长率(RHDI)这二者结合,基于此开展研究。因此,本文提出的城市低保标准发展水平适应指数(RUMSH)是一个比值,该指数的数理表达如下所示:

其中:RUMLS为城市低保标准变动率,RHDI表示人类发展指数增长率,RUMSH为城市低保标准发展水平适应指数,表示城市低保标准变动对人类发展水平提升的敏感度。

表 1 保障指标衡量公式

三、我国城市低保标准变动适应性分析

城市低保标准是一个动态变化的过程,本文主要研究我国2007~2016年的城市低保标准变动状况,以及城市低保标准变动与人类发展水平之间的适应性。从起点上来看,我国城市最低保障标准体系是在短期内建立的,所以我国城市低保平均标准相对较低,但城市低保标准始终是不断提高的。

表2中,我国城市低保标准从2007年的182.4元/人•月提高到2016年的494.6元/人•月,短短十年间涨幅达到171.2%。尽管有通货膨胀的存在,但不可否认我国城市低保标准始终在提高,这也反映我国城市居民生活质量得到大幅提升。城市低保平均标准年增长率始终不小于7.0%,尤其是在2010~2012年,城市低保平均标准年增长率突破12%,于2012年达到峰值12.9%。同时,人类发展指数(HDI)也于2010年达到0.700,之后便一直突破0.700,并且逐年增长,而之前从2007~2009年人类发展指数(HDI)始终没有突破0.700。2010年我国GDP总量超过日本,成为世界第二大经济体,所以在2010年之后,我国城市低保平均标准年增长率达到峰值12.9%,人类发展指数(HDI)也呈现逐年增长的趋势。2007年,我国人类发展指数增长率达2.0%,为十年之首,这可能是因为科学发展观的提出和对城市居民发展状况更加关注的结果。2011年、2015年人类发展指数增长率均小于1.0%,这是因为2010年、2014年人类发展指数(HDI)已经达到相当较高的水平,所以人类发展指数增长率相对较小。

表 2 2007~2016年我国的城市低保标准变动与人类发展水平比较

表3中的历年RUMSH值是根据表2和城市低保标准发展水平适应率(RUMSH)公式计算所得。由表3和图1易知,我国2007~2016年的RUMSH指数的平均值为10.28。整体上,RUMSH值随着时间推移是不断增长的,我国2007~2016年城市低保标准变动与人类发展水平基本适应。从2007~2008年,RUMSH指数从3.5增长到7.5,2009年、2010年均保持在7.0以上。从2010~2011年,RUMSH指数从7.2增长到31.8,但进入2012年RUMSH指数随即大幅下降至6.8,2012年后又有所回升,同样地2015年再次出现一个大的提升。除2007年外,RUMSH值均超过6.0,尤其是2011年更是达到31.8峰值,另一个峰值出现在2015年,RUMSH值达17.6。我国城市居民生活水平自2007年开始迅速提升,RUMSH值基本处于0~10之间,这表明城市低保标准变动与人类发展水平比较适应,也体现了科学发展的生活理念。2011年前后,科学发展观理念的深入以及总GDP位次上升引起的城市居民生活质量提高,都使得城市低保标准发展水平适应率的大幅提升。2015年前后,社会主义核心价值观的深入人心,使得城市低保标准变动对人类发展水平提升的敏感度非常高。

表 3 2007~2016年我国的RUMSH指标

图 1 我国2007~2016年RUMSH指数的折线图

对此,研究进一步对比RUMSH指数与城市低保标准分别随年份的变化情况,如表4所示。从表4可知,从2007~2016年,RUMSH指数从3.5上涨至6.4,城市低保标准从182.4上涨至494.6。整体上看,城市低保标准变动是与RUMSH指数相适应的。但RUMSH指数在2011年、2015年分别达到两个峰值,这是受人类发展指数和城市低保标准变动双重影响的结果。一方面在经济领域,2010年我国国内生产总值超越日本,成为世界第二大经济体,给我国经济社会发展带来迅速发展的效应;另一方面在社会领域,科学发展观和社会主义核心价值观深入人心,极大提升我国社会发展的整体水平。随着我国经济由高速发展转向中高速稳定发展,两者间的适应性会进一步加强,带动人类发展指数(HDI)的持续提升,保障我国RUMSH指数的稳定发展,提高我国城市现代化水平。

表 4 我国RUMSH指数与城市低保标准对比

为深入研究城市低保标准变动与人类发展水平之间的适应性,本文进一步对比城市低保平均标准年增长率(%)与人类发展指数增长率(%)分别随年份的变动情况,如表5所示。在此基础上,制作RUMLS、ΔRUMLS、RHDI、ΔRHDI关于年份的折线图,如图2所示,特别指出ΔRUMLS、ΔRHDI关于年份的折线图,如图3所示。其中:本文用ΔRUMLS表示城市低保标准变动率(RUMLS)的变动,用ΔRHDI表示人类发展指数增长率(RHDI)的变动。

表 5 我国城市低保平均标准年增长率与人类发展指数增长率的变动

图 2 我国2007~2016年四类指标关于年份的折线图

从图2可知,我国2007~2016年RUMLS、ΔRUMLS、RHDI、ΔRHDI之间的变化趋势整体上是一致的。RUMLS与其对应的ΔRUMLS的变化趋势是相似的,RHDI与其对应的ΔRHDI的变化趋势也是相似的。但是,RUMLS与RHDI之间,ΔRUMLS与ΔRHDI之间,却存在类似的不同之处。为更清晰地反映城市低保标准变动与人类发展水平之间的适应性,研究将ΔRUMLS与ΔRHDI的变化趋势线单独列出,如图3所示。2010年我国GDP总量首次超越日本,也侧面反映居民收入水平进入新阶段,这是RHDI的重要指标,所以相对于ΔRUMLS值,ΔRHDI值较高,二者间存在较大的差距。进入2014年后,ΔRHDI值趋于稳定,这是因为城市低保标准为410.5元,已经处于一个较高的水平,人类发展指数提升的幅度是均匀的,但从2011~2014年,ΔRUMLS始终在下降,城市低保标准增速在变缓,这与我国HDI值有关。随着我国GDP总量上升,国家在教育投资的增长,城市居民收入和生活质量的提升,都带来HDI值飞速增长。尽管ΔRUMLS与ΔRHDI的差距在2008年、2011年和2014年这3年较大,但可以看到分别在2008年、2011年和2014年之后一段时间,ΔRUMLS与ΔRHDI的变化趋势又趋于一致,这同样反映了城市低保标准变动与人类发展水平之间是适应的。

图 3 我国2007~2016年ΔRUMLS、ΔRHDI的折线图

四、基于ISM的城市低保标准变动适应性模型

解释结构模型(Interpretative Structural Modeling,简称ISM),是一种应用于系统工程的分析法,它可以把系统中各变量间的复杂关系转化为结构关系,并用有向结构图来表示[12]。研究将基于解释结构模型(ISM方法),将城市低保年平均标准、人类发展指数(HDI)作为城市低保标准变动适应性模型的两个主要影响因素。

(一)城市低保标准变动适应性的影响因素

基于历年《人类发展报告》《中国民政统计年鉴》和学者文献综述的研究成果,研究认为城市低保标准变动适应性的影响因素包含外生型因素和内生型因素两个方面。其中,外生型因素主要与经济因素有关,包括财政性教育经费支出、中央财政专项扶贫资金、人类发展指数(HDI)、财政支出。而内生型因素包括人均收入、人均GDP的增长速度、经济增长速度、城市低保年平均标准。为构建影响城市低保标准变动适应性的解释结构模型,本文将外生型因素和内生型因素归纳总结成8个变量,如表6所示。

表 6 城市低保标准变动适应性的影响因素

(二)城市低保标准变动适应性影响因素矩阵的建构

研究依据历年《人类发展报告》和《中国民政统计年鉴》,选取我国从2007~2016年这十年的数据,分析表7中变量间的Pearson系数,得到变量间的Pearson系数表。根据此表所提供的显著性数据,为城市低保标准变动适应性影响因素原始矩阵的构建提供选择的来源和依据。

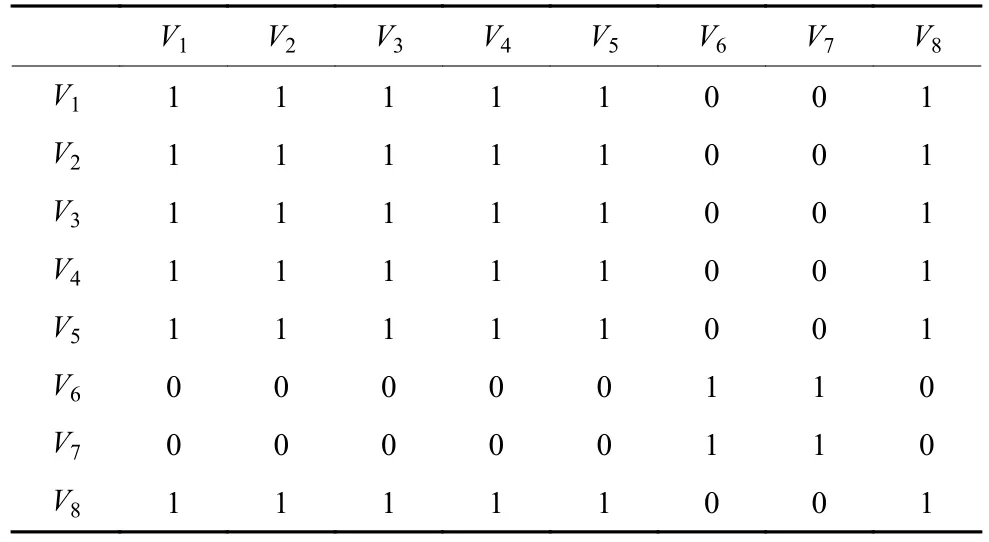

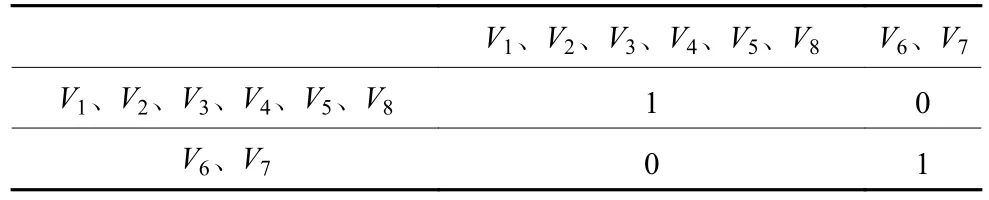

表7中8个变量之间相互影响,除少数变量间的Pearson系数的绝对值小于0.9,其余均在0.9之上。因此,本文假定“1”表示Pearson系数的绝对值大于0.9,“0”表示Pearson系数的绝对值小于0.9。据此构建城市低保标准变动适应性影响因素的原始矩阵,如下表8所示。在此基础上,经过一系列数学计算最终得到可达矩阵,如下表9所示。

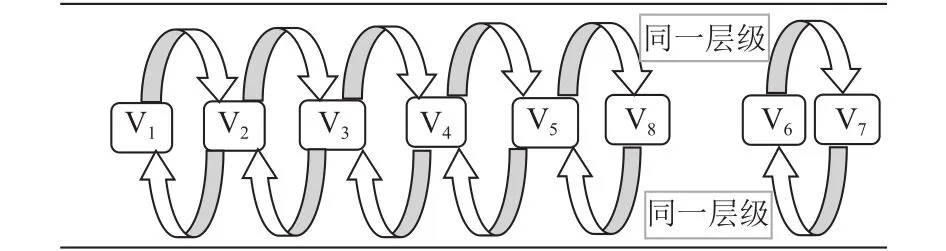

从表9可达矩阵可知,V1、V2、V3、V4、V5、V8的行和列对应的数值完全一样,因此将V1、V2、V3、V4、V5、V8看作一个变量,保留V1删去V2、V3、V4、V5、V8。同理,保留V6删去V7,从而构建城市低保标准变动适应性影响因素的简化可达矩阵,如表9所示。显然,表10中形成一个单位矩阵,所以回路V1、V2、V3、V4、V5、V8,回路V6、V7是处于同一层级内的。

(三)构建城市低保标准变动适应性影响因素的链式回路图

表10可知,影响城市低保标准变动适应性的因素是处于同一层级内的要素。据此,本文用链式回路图构建城市低保标准变动适应性影响因素的ISM示意图,如图4所示。回路V1、V2、V3、V4、V5、V8,回路V6、V7在ISM模型中是处于同一层级内的。显然,V3(人类发展指数)、V8(城市低保年平均标准)这两个变量处于同一个回路间。总体上看,V3(人类发展指数),V8(城市低保年平均标准)是互相影响的、互相制约的,这也体现了城市低保标准变动与人类发展水平的内在关系。

图 4 城市低保标准变动适应性影响因素的链式回路图

表 7 变量间的Pearson系数表

表 8 原始矩阵

表 9 可达矩阵

表 10 简化的可达矩阵

(四)实证研究结果

1. RUMSH指数波动幅度整体较小,所以可以认为城市低保标准变动与人类发展水平基本相适应。

2. 城市低保标准变动适应性的影响因素包含外生型因素和内生型因素,两类因素在本研究中属于同一层级的要素,共同影响着城市低保标准变动状况。其中,外生型因素主要与宏观经济投入有关,包括财政性教育经费支出、中央财政专项扶贫资金、人类发展指数增长率、财政支出等;而内生型因素包括人均收入、人均GDP的增长速度、经济增长速度、城市低保年平均标准等。

3. RUMSH指数波动呈现阶段性特点。基于我国经济发展状况,研究分析RUMSH指数的敏感性区间T(T表示年份)可知:(1)当2006<T≤2010时,RUMSH指数波动较小,表明城市低保标准变动与人类发展水平基本适应,该状态可能出现在城市居民生活水平刚开始迅速提升的时期;(2)当2010<T≤2012时,RUMSH指数波动较大,其中,当T=2011时,RUMSH指数处于波峰,表明城市低保标准变动超出人类发展水平的提升;(3)当2012<T≤2014时,RUMSH指数波动较小;(4)当2014<T≤2016时,RUMSH指数波动较大,其中,当T=2015时,RUMSH指数处于第二个波峰,但峰值低于之前一个。

五、研究建议

(一)建立城市低保平均标准预测模型UMLS(n+1),依据HDI变动率探索合适的城市低保平均标准线

实证研究结果表明,RUMSH指数波动幅度整体较小。从图6可以看到,2007年城市低保标准为182.4元/人•月,RUMSH指数为3.5。此时,这种城市低保标准用实线表示,表明该城市低保标准已经发生过,如图6中城市低保标准线(a)所示。

图 6 城市低保标准线的变动

城市低保标准线(b)体现的是本次研究截止年份2016年的情况,2016年城市低保标准为494.6元/人•月,RUMSH指数为6.4。在此标准水平上,广大城市低保户的生活水平有了大幅提升,且基本生活需要得以满足,城市居民生活质量改善。因此,类似线(a),这种城市低保标准也用实线表示,表明该城市低保标准已经发生过,如图6中城市低保标准线(b)所示。

城市低保标准线(c)是对未来城市低保标准的预测,这与城市低保标准线(a)(b)相反,该标准尚未制定,所以用虚线表示,如图6中城市低保标准线(c)所示。随着我国经济社会发展,人类发展水平会进一步提升,人类发展指数也会上升,RUMSH指数也会稳定变化,与之对应,城市低保标准线也应适当提高。

假设未来第n+1年全球人类发展指数增长率明显上升ΔX单位,城市低保平均标准年增长率(元/人•月)就上升ɑ·ΔX单位,那么城市低保平均标准也同样上升(第n年城市低保平均标准•ɑ·X)单位,即未来第n+1年的城市低保平均标准(元/人•月)预测模型的数理表达为:

依据未来第n+1年的城市低保平均标准预测模型UMLS(n+1)=UMLS(n)·(1+ɑ·ΔX),适当提高城市低保标准线,对保障城市低保人群利益有很大帮助,由于城市居民生活水平开始不断提升,城市低保标准变动与人类发展水平基本适应,RUMSH指数波动变化也会比较稳定。政府要保障城市低保人群利益,完善新时代下的城市治理方案,形成良好的政府形象,给政府带来社会效益,实现城市治理创新,同时也给广大城市低保人群提供大量就业岗位。适当提高城市低保标准线,让城市低保人群感到满意,实现城市的均衡发展。要结合我国不同城市发展的实际情况,制定完备的城市低保标准政策体系,从而稳定提高城市低保标准线。十九大以来,我国政府对社会保障与养老事业的关注度日益提升,不断完善城市低保标准政策体系,提供更为多元化的城市低保服务等。因此,我国政府应适当整合城市资源,适当提高城市低保标准线,构建完备的城市低保标准体系,规范城市低保标准线的上、下限,最终保障城市低保人群的生活利益。

(二)加大财政支出在城市低保的投入,缩小两大群体之间收入差距

实证研究结果表明,城市低保标准变动适应性的影响因素包含外生型因素和内生型因素,两类因素在本研究中属于同一层级的要素,共同影响着城市低保标准变动状况。因此,可以通过加大城市低保的财政支出,借助转移支付手段,保障收入再分配公平合理,最终实现城市居民收入差距缩小的目标,如图7所示。为推动贫困群体收入提高至城市正常群体收入,一方面,发挥国家财政的杠杆作用,加大对城市低保人群的财政补贴,提高城市低保人群的整体收入;另一方面,更加重视对收入的再次分配,调节高薪阶层的收入,保障城市居民收入分配相对公平合理。我国城市有关部门要做到多方位服务城市低收入群体,尤其是城市低保人群。

图 7 城市居民收入差距的缩小

首先,加大国家财政对城市低保人群的救助,使得城市低保人群的收入尽可能接近城市正常群体收入所在位置,如图7中向上指的黑色箭头。加大城市低保的财政支出最终目的是服务人民、提供便利,缩小城市居民收入差距,所以城市低保人群救助也应围绕便民利民这个核心展开。因此,让城市居民生活感到满意与舒适,关键在于提高国家财政对城市低保人群救助的效率。其次,保障收入再分配的公平合理,借助转移支付手段,调节城市高收入群体的收入(如图7向上的黑箭头),关键在于城市机制现代化,这不仅要求城市治理机制创新,还要求城市居民整体素质提升,这样通过转移支付使得收入再分配更加公平合理。总体上,图7中城市正常群体收入所在位置会有所提高,这与上述建议一中所提及的“适当提高城市低保标准线”是吻合的。因此,为使得城市低保平均标准位置稳步上升,要协调城市各方利益,让城市居民积极沟通协作、开展治理活动,形成整体化的城市低保治理机制。要从居民收入提高入手,完善城市最低保障制度,稳定城市低保标准线,促进城市居民生活水平的提升与发展。

(三)构建“收入-教育-健康”发展模式,降低RUMSH指数波动

实证研究结果表明,RUMSH指数波动呈现阶段性特点。因此,可构建“收入-教育-健康”发展模式,如图8所示。这是一种“内部稳定-外部防御”的系统,将“收入-教育-健康”作为内部系统、不确定因素作为外部系统,通过整合内外部系统的优势,改善城市发展面貌,降低RUMSH指数的波动。保障内部“收入-教育-健康”系统稳定,要通过结合城市人文环境进行建设,改善城市居民环境,彰显城市健康的精神面貌。协调并整合城市主体的权益,形成一个城市利益共同体,实现城市治理创新,尤其是城市社区治理。同时,降低外界因素影响,不断增加教育投入,提升城市服务品质,给城市治理增添活力,从而改善城市整体面貌。总之,要充分发挥广大城市居民力量,做好文明城市宣传工作,将传统文化可取之处与当前实际紧密结合,创建一个良好的城市风貌,从而实现对城市面貌的治理,形成“收入-教育-健康”发展模式。

图 8 “收入-教育-健康”发展模式的构建