粗心匠人贴出错版满洲窗

宋哲文

图1 万字花结灯笼锦圆镜格心套蓝山水图玻璃窗 广州博物馆藏

满洲窗,特指以中式传统木窗棂镶嵌各式彩色玻璃替代糊纸作为遮蔽、装饰方式的建筑构件,兴起于清中期后的广州及珠三角地区,至民国早期达到鼎盛,以窗、门、隔扇、屏风等形式被广泛应用于该地区的居室、园林中。其融汇中西而自成一派的工艺特质,集中体现了广州口岸西风东渐及自主创新的精神。

广州博物馆近年入藏晚清民国满洲窗逾400件,全部来自珠三角地区的居室、园林,涵盖该工艺领域的各类精品,具有极高的历史、艺术价值,呈现出近代中西文化激荡中的广州城市文化与人文精神特质。在这些藏品中,一件“万字花结灯笼锦圆镜格心套蓝山水图玻璃窗”(图1)由于内嵌玻璃画所体现的工艺过失而成为了较为少见的错版满洲窗,呈现出独特的文化价值。

完整的满洲窗,主要由作为窗体骨架的木质窗棂与作为遮蔽物料的内嵌玻璃构成。其中,进口彩色玻璃尤其是套色玻璃的嵌入,是满洲窗融汇中西、取长固本,形成独立风格的决定因素。现存满洲窗所嵌玻璃一般分为单色玻璃与套色玻璃,后者在窗上的应用应稍晚于前者。而单色玻璃主要包括单色平滑玻璃、菠萝片、单色磨砂玻璃、单色蚀刻玻璃等,套色玻璃则以平板套色玻璃画的方式呈现。

图2 车刻套色玻璃画

套色玻璃是指两种或多种色层相粘在一起的玻璃,而满洲窗上所见多为红、蓝、绿、黄几色分别与透明色层相粘在一起者,称套红、套蓝、套绿、套黄玻璃。套色玻璃画一般在有色面进行刻划以呈现画面,色层被剔掉的部分裸露出的透明下层有时会做磨砂加工而呈现哑光白片玻璃的质感。

套色玻璃画的刻划技法又分为车刻与蚀刻两种。车刻出现较早,以工具在有色面锉出图纹,属物理性技法,生成图样线条生硬,制作过程玻璃易碎(图2);而蚀刻则不早于19世纪末传入广州,以酸蚀溶液在有色面腐蚀出图纹,属化学性技法,生成图样线条圆滑,腐蚀浓度及时间不易把控(图3)。

最初,工匠仅在套色玻璃上生硬模仿洋花图案,细腻复杂的中国画题材则在车刻尤其是蚀刻技法成熟后才被逐步引入。随着蚀刻技法酸蚀浓度及时间控制技术的逐步提升,注重写实的界画、丰富多变的文人画愈发多见,辅以车刻或多次腐蚀,呈现出深浅明暗、渐变虚实的画面。而“ 错版”满洲窗之内嵌套色玻璃画即是拥有成熟蚀刻技法的佳作。

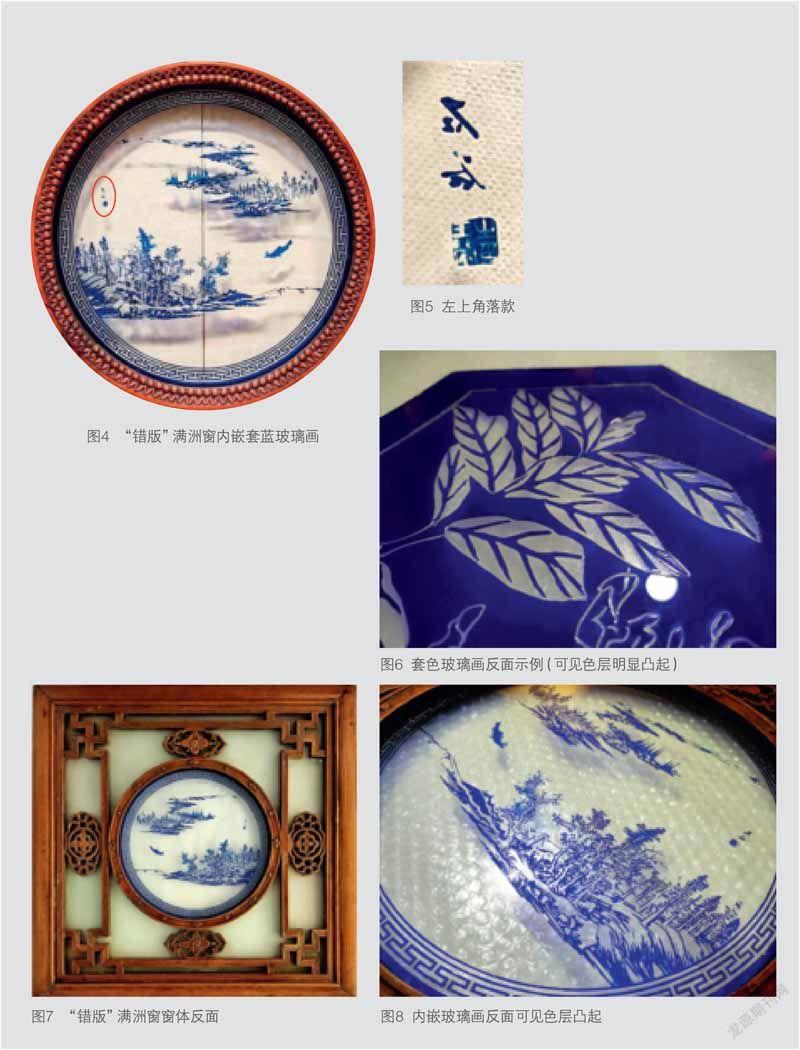

这件“错版”满洲窗的内嵌玻璃画,以极其高超的蚀刻技法蚀刻出线条细腻而写意的传统山水画(图4)。然而从窗体正面观之,左上角落款“石谷”,及其下钤印“王兰之印”明显被“水平翻转”(图5)。这是怎么回事呢?

由于套色玻璃画的色层具有一定厚度,有色层被车刻或蚀刻后会形成一定厚度的凸起或内凹图纹,以手抚摸可感不平(图6)。而反过来的无色层则平滑光洁,从此面观画,犹将背后所刻图纹封存于剔透水晶之下,故平板套色玻璃画以有色刻画层为底,无色光面层为面。在底面刻稿时必须反刻,才能在正面呈现方向正确的画稿。除了内嵌玻璃画区分正反面外,窗梆及窗棂也常有正反之分。如许多作品的边抹及棂条在正面中线“起棱”,背面中线则光素平滑;卡子花也仅在正面旋刻立体花纹,背面平素。

检视窗体,其边抹、棂条、卡子花的现展示面式样繁复精致,反面则相对简朴(图7),可知窗棂现展示面为正面。而内嵌玻璃画的现展示面为平滑无色层,反过来则是凸起的色层(图8),可知玻璃画现展示面亦为正面。这一情况,说明该玻璃画已被正着镶嵌在了窗体的正面,且窗体的现展示面即为正面,不存在玻璃画被嵌反或窗体被挂反的问题。其上落款之所以出现“水平翻转”现象,应是工匠将画稿刻反所致。

平板蚀刻套色玻璃画的制作,包括备料、落稿、蚀刻图案等阶段,具体工序为:取套料有色面置于上方;在其上刷凡立水(清漆)或者石蠟保护层;待保护层九成干后贴上锡箔;将画稿贴于锡箔之上;用工具瞄准画稿将需要呈色部分以外的锡箔剔去,仅在需呈色部分覆留锡箔;以氢氟酸与硝酸或盐酸的混合液对有色面无锡箔覆盖的部分蚀去,露出无色层;其后,对有色层被保留部分进行打磨,揭开锡纸,洗去凡立水或石蜡保护层,露出图案层略高出玻璃面。

在这一制作过程中,尤需注意的是,贴画稿于锡箔之上时,必须“反贴”,以保证画稿被反刻在有色面上,使得从玻璃画的正面看时图样为正。此件满洲窗的套色玻璃画应是在反贴画稿这一步出错,误将画稿正贴于有色面锡箔上,导致刻出之稿从正面观看出现翻转现象。也许,该名工匠一时粗心造成舛误,又或者此人并不识字才闹出笑话。

作品的出错,或反映出当年套色玻璃画匠人素质的参差不齐,或可揭示其时玻璃画业的一点境况。诸如此类颇有故事的作品,有时更贴近人性、更具有温度,仿佛可将我们带回那段纷繁的现实中。