万历壬辰战争和谈中的朝日交涉

——以朝鲜义僧惟政与加藤清正的接触为中心

刘晓东

(华南师范大学 历史文化学院,广东 广州 510631)

一、癸巳和议与刘綎遣使

万历二十年(1592)四月,丰臣秀吉打着“假道入明”的名义,悍然入侵朝鲜,揭开了一场关涉中日韩三国的区域战争的序幕。这场战争中国方面多称之为“万历朝鲜战争”或“壬辰之役”,朝鲜多称为“壬辰、辛酉倭乱”,而日本则称之为“文禄、庆长之役”。日本侵略军以对马岛为基地,渡海进占釜山后,兵分三路,分别由小西行长、加藤清正、黑田长政率领,长驱直入并预定于五月中旬会师汉城。猝不及防的朝鲜军队溃不成军,日军很快攻克尚州、忠州,汉城门户洞开,朝鲜国王李昖慌忙弃城北遁。五月三日,日军攻占汉城,损毁朝鲜王陵。之后又继续北进,数月间相继占领平壤、开城,直达会宁,朝鲜“八道几尽没”[1]8292。尤其是加藤清正,不仅率军深入到了朝鲜东北的咸镜道,还在会宁俘获了临海君、顺和君两位王子。于是,被逼走至义州的朝鲜国王李昖,不得不将“复国”的希望寄托在了“上国”明朝的身上,“请援之使,络绎于道”[1]8292。明朝内部在经过十分激烈的议论争锋之后,最终基于“扶危字小”[2]的责任担当,决定派兵援朝御倭。

在明朝军队入朝平倭的同时,朝鲜内部各种民间的抗日义旅也纷纷兴起,惟政所率领的僧军就是其中的一支。据徐滢修《松云大师传》记载,他本姓任,名惟政,字离幻,号松云,又号四溟、钟峰。出生于嘉靖甲辰年(1544),十一岁时祝发出家,“受具戒于西山大师休静”。万历壬辰之役起时,正隐居于金刚山之榆店寺。不料为“倭寇”所扰,幸无惧以舌辩得免难。事后他慷慨泣誓曰“国危矣,虽吾侪山人,宁恝然坐视乎”,遂“入岭东,募僧七百余人”,组建抗日僧军。此时,其师休静也已起义师抗倭,并被朝鲜政府授命为“八道僧兵都总摄”。惟政听闻后立刻率军奔赴顺安法兴寺,投奔西山大师。后来休静“举以自代”,惟政“遂领其军”成为僧军领袖。之后,他率军协同体察使柳成龙,在平壤之役中击败小西行长部日军。又跟随都元帅权慄,进趋岭南,一路“屡有斩获”,并被朝鲜政府授予“通政”之职[3]290。

由于明朝军队的介入,战争局面很快有所改观。在双方军队的协力配合下,万历二十一年(1593)正月,明朝大将李如松率军相继收复平壤、开城。三月初,明军捣毁日军补给基地龙山粮仓,迫使日军撤离汉城,退缩至釜山一带。然而,战争进行到此时,对于三方来说,都已感到愈发力不从心。一方面,从外部来说,无论哪一方都没有快速击败对手从而结束战争的实力与能力;另一方面,自身内部的各种问题也渐趋凸显,矛盾愈发激化,持久战对各方的政治与社会稳定都是十分不利的。因此,随着战争进入胶着状态,“和议”之风日渐兴起,并在沈惟敬与小西行长的运作下,开始将议和之事纳入日程。这年五月,明朝使臣谢用梓、徐一贯在小西行长、石田三成等人陪同下,抵达日本名护屋,正式拉开了明、日双方谈判的序幕。之后历经多次折冲,直至万历二十二年(1594)十二月,明朝才最终决定册封丰臣秀吉为日本国王。

就在明朝与日本和谈的同时,朝鲜方面也于万历二十二年四月,派遣僧人惟政与日本方面的加藤清正进行接触。不过,惟政的派遣,不只是朝鲜单方面的行为。按照朝鲜都元帅权慄所说,乃是因为“刘督府令臣务择可人,入送清正之窟,臣令都总摄臣惟正(政?)入送”[4]卷51。《松云大师传》也记载:“甲午四月,都督刘綎遣师,侦探贼情,师与北部王(主)簿李谦受,率二十余人,往蔚山之西生浦,求见倭帅清正。”[3]290可见,松云大师的派遣,乃是受明朝总兵刘綎之命实行的。对于刘綎遣使的目的,朝鲜士人申维翰在为《奋忠纾难录》所作按语中云:

甲午三月,都督刘徙自星州,移镇南原……与清正交使通意,盖自癸巳以后,天将力主和议,沈惟敬与平行长欲封秀吉为日本国王,以撤其兵。而刘綎则交通清正,欲使清正乘时受封,自为关白,反击秀吉,故特遣松云以探本情[5]1。

按照他的说法,刘綎是为了离间加藤清正与丰臣秀吉之关系,才派遣惟政深入倭营的。成海应在为《奋忠纾难录》所作的“题后”中,也说“于时沈惟敬与平行长议欲封秀吉为日本国王,以撤其兵。綎亦遣松云大师惟政于清正,诱以乘时受封,自为关白,反击秀吉”[6]446。粗看似乎并无不妥,但细思之下,却不难发现,这一说法实际上是由惟政三入倭营的活动内容推导而出的。其到底是不是刘綎遣使的最初目的,还是需要进一步思考的。

从朝鲜方面资料所述来看,此时正是沈惟敬与小西行长议和的关键时期,而刘綎却贸然派出使者挑拨加藤清正与丰臣秀吉的关系,无论如何都是有着一定破坏和谈的嫌疑的。虽然明朝内部反对议和的声音也比较强大,但作为武将体系中的总兵官刘綎,是否真的会超越职权边界去做这样一件具有高度政治风险的事情,还是需要有所斟酌的。事实上,在得知惟政“行间”之事后,刘綎曾致书朝鲜领议政柳成龙说“行间事,若善为则甚好,若不善为,则必有决裂之患矣”[4]卷55,并劝朝鲜致书小西行长对议和之事进行商议。可见,刘綎对“行间”之事虽未全力反对,但还是希望妥当运用,以免导致和谈的破裂。而且,从后来沈惟敬因为惟政从倭营回来后,久不与其沟通而大为愤怒之事来看,他对惟政出使之事显然也是有所了解的[4]卷88。

的确,自从入朝作战以后,在袁黄的建议下,明朝军队也从事了很多间谍活动[7],尤其是知晓小西行长与加藤清正的矛盾后,如何挑拨两者的关系,也成为明朝将领一直思考的一个重要战术。平壤战役前后,经略宋应昌在与李如松的通信往来中,就多次商量“行间”之事。他对李如松建议,“且闻此倭(指加藤清正——笔者注)与行长不睦,如令沈惟敬说行长,冯仲缨等说清正,令彼二人自相猜忌,必至攻击,而我坐观鹤蚌相持,以收渔人之利,岂非胜算,但中间机彀须门下指授方妙”[8]624-625。在日军从王京败撤时,他又指示李如松“设行长肯还王子、陪臣,肯留倭将,而清正乃拗其中,我则速遣智术之士,间谍其中,令之变动,徐观相持行事,是一策也”[8]639-640。不过,随着明朝议和政策的日渐确定,这一离间战略也随之发生改变。万历二十一年(1593)十月,宋应昌在给刘綎的书信中就明确指出:

闻执事差兵前往行长营中,欲行反间,使与清正搆隙。夫反间,固兵家妙着,但事在两持未有归着,行之为当。兹倭已遵约,主上复有明旨,且行长、清正亦是海外雄奸,俱属关白所辖,未可以计间也。设行之不中机宜,因此致生事端,不惟执事难于自解,即本部亦何说之辞,彼时悔之晚矣[8]948-949。

可见,为保证和谈的顺利进行,宋应昌已明确表示要停止针对小西行长与加藤清正的离间活动,以避免不必要的麻烦,对此刘綎也是不可能予以无视的。尤其是继宋应昌之后,于此时担任朝鲜经略的顾养谦,更是主张“封贡”的中坚人物。因此,刘綎的遣使,应该不像后人所臆测的那样,是为了“争功”的任性之举,通过挑拨小西行长与加藤清正的关系,来对抗与日本的议和,达到破坏和谈的目的[9]153-190。相反,他的这一举动更有可能是受命而为,目的是配合议和活动的顺利进行。

如前所述,小西行长与加藤清正的矛盾与不协,早为明朝及朝鲜所知,尤其是在小西行长的不断挑唆下,明朝认为日本方面中,最有可能也最有能力反对、阻碍和谈的,非加藤清正莫属。因此,对加藤清正的动向与想法,也就自然格外关注。以和谈为名,行打探之实,以防备加藤清正对和谈的阻碍与破坏,应该才是刘綎的真正目的所在,否则他也不会对柳成龙作出“若不善为,则必有决裂之患”的警告了。

事实上,万历二十二年(1594)二月前后,加藤清正就派人与朝鲜方面接触,希望商讨和议之事。朝鲜都元帅权慄将此事禀报给刘綎,并表达了“渠虽自谓和之意,俺等岂可忍与此贼论此事”的意愿。对此刘綎劝解说,朝鲜君臣对日本的“怨痛之心”自可理解,但“行舩海上者,虽欲指东风,势不顺而强掉,则必败矣,不若因势而利导之也”[4]卷48。他所说的“势”,自然是明朝已然确定的“和议”政策。由此我们对其遣使的真正目的,也不难略窥一斑了。

在听从刘綎的劝解后,权慄向朝鲜国王陈奏,认为加藤清正因与小西行长不睦,为了争功,差人请和,其“狡诈之谋虽不可测”,但“亦恐或出于实情”,请求朝廷裁定区处[4]卷48。这一事件,也成为惟政出使加藤清正军营的契机所在。

二、惟政的倭营探查与朝鲜议和战略

刚刚移镇南原不久的刘綎,将遣使的任务委托给了朝鲜都元帅权慄,因此这次遣使也演变成了朝鲜与日本之间的一次正面外交接触,从而也为朝鲜了解并参与议和活动打开了一个窗口。可以说,朝鲜方面对议和的态度是十分复杂的。一方面基于劫掳王子、盗掘祖陵之仇,与日本着实难以共戴一天;另一方面也由于自身基本被排除在和谈的核心之外,因此对和谈表现出极为强烈的抵触与反对情绪,国王李昖甚至一度以退位相抗争。但随着两位王子的放回,以及明朝确实已无力再派大兵的困境,令朝鲜君臣认识到和议或许是无奈的最佳选择,态度也多少有所缓和。朝鲜使臣尹根寿等在进呈给明朝兵部的上书中,就非常生动地描述了朝鲜君臣对和谈之事的复杂心态,并或隐或显地展现出了朝鲜的议和战略:

夫倭之于小邦,其毒祸不止于烧夷城邑,虔刘人民,而发掘祖先之坟墓,极其残辱,诚终古不共戴天之仇贼也。……若羁縻之计出于中国制驭夷狄之权,而解纷息兵,容或一道。……今奏所为既陈所大愿者,而不得不及其次。……所谓大愿者,惟再赐兵粮,大加膺惩,使贼片帆不还,百年无动为长策;兼借东南舟师,下洋于釜山对马之间,拦截贼往来,令首尾不救为奇策;而所谓其次者,固乃羁縻耳……,此亦足以为权宜之策。三策者之行废利否,不特小邦之幸不幸,盖华夷之盛衰、天下之安危关焉。……由是言之,向所列三策者,阁下不得专保其一,而不素讲其二也。……大要虽款事也,亦必早与施行,不容放过时日……。若于宣谕倭酋之际,混及小邦,欲伊款成之文,则在小邦为自忘其仇贼。寡君闻之,将谓死亡不足以灭耻,在天朝亦非所以揭示于华夷。不宁惟是,贼之要款,惟于天朝,故不过封耳。设小邦之与于其间,伊所求索,何所不至,而天朝完了事,亦无其期矣[10]第十。

从这段文字,我们不难看出:(1)朝鲜君臣最希望的自然是明朝能增派大军,彻底击败日本,使其元气大伤难以再起的“长策”;其次是稍借水军,截断日军的海上归路,令其首尾不能相救,从而逼退釜山之倭的所谓“奇策”;最后才是以和谈行羁縻的权宜之策。(2)既然对明朝来说,已难兴大军,且欲以羁縻之计“制驭夷狄”,那么朝鲜也遵从上国意图,同意讲和之策,但也希望明朝做好万全之准备。(3)讲和之内容,最好仅局限在明朝与日本范畴内,只讨论“册封”与否,而不要涉及与朝鲜相关的条款,以免影响和谈的早日达成。言外之意,对所听闻的一些涉及自身的条款,朝鲜是心怀不满甚至是十分反对的。因此,在和谈几乎成为唯一选择的状态下,如何有效保护自身利益,也就成为朝鲜君臣不得不思考的重要问题。而这一战略意图,也贯穿于了惟政出使的整个过程之中。

在接到权慄的陈奏后,朝鲜君臣似乎对和谈之事并无兴趣,认为“无约而请和者,谋也”。但对加藤清正与小西行长的矛盾却十分关注,“万一清正与行长有隙,出于争功不睦之意,则多为之间,使其党自相携贰,不无可乘之机”[4]卷48。于是,万历二十二年(1594)四月,惟政携带刘綎的书简,率主簿李谦受等进入驻扎在西生蒲的加藤清正军营。会谈中,加藤清正反复询问小西行长与沈惟敬的和谈是否能够成功,并出示了双方讲和谈判的五项内容,即:“一、与天子结婚事;一、割朝鲜地,属日本事;一、如前交邻事;一、王子一人,入送日本永住事;一、朝鲜大官老人,质日本事。”[4]卷51

这五件事,除了与明朝通婚之事外,其他都是直接关涉朝鲜的内容。惟政对此自然坚决予以否定,并逐条阐释了其不可行性。面对日本方面咄咄逼人的关于朝鲜和谈态度的问询,则以“我国则大明属国”,“朝鲜之事无大小,皆委诸大明”的名义予以回避了。同时,为留有缓冲余地,对于自己这次出使的目的,则进一步解释为不仅朝鲜方面就连明朝都督刘綎等,也都认为这五件和议之事难以成功,所以才派遣他来与加藤清正交涉,在小西行长与沈惟敬之外,另议“和谐”之事,且“此必成事之秋也”[5]6。

此次遣使,对于朝鲜君臣来说,另一个重大收获则在于进一步了解到日本内部矛盾的复杂性。惟政在《别告贼情》的上书中,这样汇报道:

清正反复行长与惟敬相约之事,成不成如何,而曰不成则喜动于色。虽不能的知清正微意所在,观其言辞而斟酌,若行长之事不成而有犯上国之举,则声罪行长与关白,而欲反戈之意也。言必称秀吉非王也,有吾王也云云[5]11。

在他分析看来,加藤清正对议和的态度虽然还难以确定,但其与小西行长、丰臣秀吉的矛盾却是很深的。因此,一旦议和失败,加藤清正很可能会反戈相击,讨伐小西行长与丰臣秀吉。他之所以这样认为,一个重要的原因在于加藤清正曾多次亲口声言“秀吉非王,有吾王也”。但这一说法,很可能是惟政的误解。事实上,他在《甲午四月入清正营中探情记》中,明确记载了他与加藤清正关于这一问题的笔谈内容:

我等书示曰:我国以关白为日本国王,而以上官为臣,今送此国云,然耶?答书示曰:我非关白之臣,乃国王之臣,关白恶人,今以武艺住西国[5]9。

从中我们不难看到加藤清正的原话是“我非关白之臣,乃国王之臣”,而他口中的“关白”应该是日本当时的在任关白丰臣秀次,“国王”才是已就任“太阁”之职的丰臣秀吉(3)丰臣秀次初名三好信吉,本是丰臣秀吉姐姐智子的长子。日本天正十九年(1591)8月,丰臣秀吉嫡男鹤松去世,他遂于11月被丰臣秀吉收为养子,改名丰臣秀次,并在同年12月就任关白,而丰臣秀吉则以“太阁”身份继续幕后秉政。。对此不甚了解的惟政,自然很容易将加藤清正所云的“关白”误认为是丰成秀吉,因而在汇报中将“关白”替换为了“秀吉”。

这一错误认识,对朝鲜君臣产生了很大震动,认为惟政由于不了解日本掌故,对于加藤清正的言语未能及时跟进,“失其可乘之机,极可叹惜”[4]卷52。因此,如何离间加藤清正与丰臣秀吉、小西行长的关系,促使加藤清正倒戈反击,令自身危情亦随之而解的战术思考,却开始进入朝鲜君臣的战略谋划之中。在惟政再次深入倭营之后,朝鲜国王李昖曾忧心忡忡地对柳成龙说:

清正桀骜,以为欲战不欲和云。无乃清正,除去行长等,欲为西向之计耶?清正所谓斩头揭竿,欲为东向之说,无乃相反耶?兵贵先声而后实。大明为朝鲜,防守甚固之言,使之传播于清正阵中如何?贼将闻之,必有忌惮矣[4]卷55。

这里的“西向”是指明朝,“东向”则是指日本而言。可见,李昖所担心的是,素以桀骜好战著称的加藤清正,在除掉小西行长后,是否真的会回师日本讨伐丰臣秀吉?还是恰好相反,没有了小西行长的掣肘,他会更加随心所欲地吞并朝鲜进而出兵明朝。由此,我们也不难想见惟政再入倭营的目的与使命所在了。

这年七月,惟政再次进入加藤清正军营,会谈中一有机会朝鲜使臣就“欲起清正回戈之端”,将话题引到为加藤清正鸣不平上,声言“上官以豪杰之人,甘为关白之下人”,刘都督等天将闻之“实自慨然,欲奏于天子以上官为日本关白,以兵助之”,“清正若欲图关白,则督抚一力担当”。但加藤清正方却“皆以沈行和议成不成,及我国和不和等事”为问,而且在之前的五条之外,又附加了“大明一人入质”及“大明以何物为日本通信”两条。惟政等人的回答自然也如前次一样,全部予以否定,并以“国之事无大小,皆决于天将”为推脱。加藤清正则以自己曾优待并送回王子,且与王子有所约定,但王子归后杳无音信,实属“不信”的欺诈之举等事相威胁。按照惟政的说法,朝鲜使臣商议后认为“五条牢逆,则疑彼不尽其实”,遂“举交邻一款,欲钓其情”。对此,加藤清正等人表现出浓厚的兴趣,并向朝鲜使臣要求希望明朝都督刘綎能至庆州具体面议“交邻”事宜,惟政只能以“吾归告督府及启我圣上,然后可决耳”予以应付[5]16-26。

惟政深入倭营的同时,朝鲜君臣也在焦急地等待消息,并开始秘密策划下一步的离间计划,“使两贼自相疑贰,则必有自中相图之变,……虽我国往来之人,亦不可知其行间之意”[4]卷55。然而,在惟政的探情报告送达后,朝鲜君臣感到事情似乎并不像之前预想的那样。备边司官员在仔细研究了惟政的报告书后,认为通过惟政与加藤清正的问答来看,“其意与行长,无大相远,行间离贰之计,未必可施”[4]卷55。事实上,惟政本人似乎也看清了这一点,“知督府所嘱绝不可遂,而清正凶锋终不可遏”[5]34。因此,他在九月赴汉城的上疏中,就未再提及离间之策,而提出了“讨贼保民”的建议,认为要么集聚全国南北“未发之民”以“讨贼复仇”,要么“翻依越王廿年教训生聚之策,佯许交邻而还之”,以图中兴[5]31-32。无独有偶,几乎与此同时,柳成龙在写给顾养谦的呈文中,也表达了类似的想法:

盖此贼一日不退,则小邦有一日难保之势。如蒙天朝威信远布,许其封款,使贼面渡海,则小邦得于其间,收拾余烬,生聚教训,以图桑榆,使将亡之余绪得延,孑遗之生灵粗保。其于小邦,幸亦大矣[11]186。

这种态度的松动,固然不乏明朝议和派施加压力的因素所在,但一定程度上也是朝鲜自身在权衡利弊之后的无奈选择,正如庆尚道巡抚御史徐渻所云“兵疲财竭,国势岌岌,争欲讲好息兵,以安国保民耳”。对此,备边司官员也未给予否认,只是批评他“吐实太过,恐不必如此言之”[4]卷60。

恰逢此时,沈惟敬与小西行长主导的讲和之事,取得突破性进展,获得明朝政府的认可,“封倭”之事就此确定。这也使朝鲜陷入了十分尴尬的境地,如果继续与加藤清正接触,无疑会引起天朝的不满,招致破坏和谈之嫌疑。而断绝往来,又怕引起加藤清正的反弹,酿成意外之变,“贼势日急,而在我先绝不报,则其毒益深”[4]卷55。因此,朝鲜政府一方面不得不对小西行长的邀请作出回应,于十一月派遣庆尚右兵使金应瑞赴咸安与其会谈;另一方面,也不得不思考如何应对加藤清正的发难。于是,备边司官员提出“交好”之事“固难轻许”,但“兵家之事,不厌机变”,可否答应加藤清正希望王子予以回书的请求,“以缓其冲突之祸”[4]卷55。对于王子回书之事,国王李昖颇为犹豫,认为王子通书于“君父之贼”实在有损大义名分。备边司官员几经商议后,提出了如下的建议:

王子通书于贼营,情理所难思为。……如使在我之势,足以制贼,则绝而不通,专力攻剿可也。而势有所不然者,欲于往来羁縻之际,默寓行间之计。幸而得成则天也,虽不成,而迁延时月,少缓其祸,待天朝处置,亦是一时救急之计。故王子因前日之事,略为寒暄相问之语,使惟政以此为面目,兼致总兵答书,更观贼之所答如何。此系兵家权宜之术,未见其以此大害于义[4]卷55。

也就是说,王子通书于仇贼,自然不合情理,但如果只是出于寒暄,并不会损害国家大义。面对自己无力制贼的局面,这只是朝鲜用来稍事缓解,以待天朝处置的一种权宜之术而已。于是,这年十二月,惟政打着送“王子君答书”的名义,第三次进入加藤清正军营,“以观附仰”[5]35。

此时的加藤清正已经知晓金应瑞与小西行长会面之事,对惟政大失所望。尽管惟政一再声言“曾闻行长辈与天将论议,未闻与我朝鲜讲和也”,加藤清正最终还是拒绝与他相见,只是令将随同的李谦受等带入营中。与李谦受的会谈内容可以说较为简单却也令人惊悚,加藤清正一方只是一再强调之前所说的“五条”之内,必须达成一条才会令丰臣秀吉满意,希望朝鲜方面速做决断,否则“三、四月间必有大举矣”[5]36-40。

针对这次惟政等人带回的情报,在小西行长与加藤清正之间如何取舍,朝鲜内部展开了激烈论争。徐渻就认为以丰臣秀吉之贪虐,仅以天朝一纸册封诏书就会“退守弹丸日本,恭顺为臣职”的说法,完全是小西行长的欺罔之言,绝不可信。主张“讲和之事,颇专于清正”,否则“挑清正之怒,逞其愤兵,则其祸岂小哉?……独将其军,出屯庆州,放兵四掠,则左道更无完邑……国家失一左臂,更无收拾御敌之望”[4]卷60。对此,备边司官员则极力予以反对,认为应该与加藤清正进行切割而专心于小西行长一方:

天朝已与行长通好,而差官之行交错,事既垂成,行长若闻我国之专意于清正,或以不近之说,告之天朝,致有疑端,此亦非细事也。清正嫌其天朝许款之事,不成于其手,而成于行长,今乃纵间于秀吉……以动秀吉之心,则安知欲专清正之计,终未免败事之归,而日后难处之患,纷挐竞起,无有结了之期乎?秀吉贪虐无比,封王一纸制书,果似必不厌足其心……但秀吉崛起田户之间,弑其主,吞诸岛,其为罪恶,神人所不容,要得天朝敕封之命,借重镇服者,心之所存,实在于此,则一封退去,息兵安国,亦不无其理。……清正虽极凶悖,憾行长之独成其功,欲逞愤兵,而不从秀吉之令,则已为叛将,手下思归之士,四载他国,辛苦万状,其肯从其叛将之指挥,甘心锋镝之下,灭其身而无悔乎?军心至此,清正不过为穷海之一独夫,是则不须过虑之深[4]卷60。

在备边司看来,徐渻的担忧固然不无道理,但小西行长是与天朝直接议和,这对朝鲜来说显然是难以逾越的。丰臣秀吉虽然贪欲不足,但他出身低微,急欲借天朝封典镇伏国内,所以得一封而退兵也在情理之中,这样自然也不会涉及诸如“割地”等朝鲜之事了。而加藤清正如果违背丰臣秀吉的命令,则沦为日本之叛将,再加上手下兵士思归心切,想要有所图谋也是很难实现的,所谓“必有大举”之说只是危言耸听的恐吓而已。朝鲜国王李昖,最终还是接受了备边司的意见,同时基于“姑缓清正之策,虽出于十分思量,而恐未得其十分恰当”的考虑,为防止加藤清正的“意外之变”,命令朝鲜左道将领“整饬兵马,以待其变”[4]卷60。不久之后,万历二十三年(1595)年四月,明朝册封使李宗城、杨方亨等抵达朝鲜王京,九月南下至南原,直至十二月中旬才正式进入釜山的日本军营。

三、加藤清正“一己之见”辨析

万历二十四年(1596)九月,明朝册封使杨方亨等一行终于抵达日本大阪城,对丰臣秀吉进行册封。按照日本江户时代学者赖山阳的说法,当丰臣秀吉听到明朝诏书中“封尔为日本国王”一句时,勃然大怒,脱冕毁书骂道“吾掌握日本,欲王则王,何待髯虏之封哉”。于是封事未成,战事再起[12]卷16。这种说法已被后世诸多学者予以否定,认为多系编造之说,于此不再赘述(4)详情可参看郑洁西.十六世纪末的东亚和平构建:以日本侵略朝鲜战争期间明朝的外交集团及其活动为中心[M]∥韩国研究论丛:第二十四辑.北京:社会科学文献出版社,2012:283-308.。对于和谈失败的原因,学界也探讨颇多,大体而言多归之为沈惟敬与小西行长的欺瞒行为。这自然也不无一定道理,但如果沈惟敬与小西行长没有欺瞒的话,所导致的结果应该是根本就不会有和谈册封之事,而不是册封的失败。因此,封事之坏的关键性因素,还在于各方诉求的契合度问题。对此,学界的关注主要集中在作为议和主场域的明朝与小西行长的交涉上,如果我们从次场域的加藤清正的视角进行观察,是否会有一些新的理解与补充呢?

万历二十一年五月,明朝使臣谢用梓、徐一贯抵达日本名护屋,与丰臣秀吉展开会谈。日本方面提出了七项和议条件:(1)明朝公主下嫁日本天皇;(2)两国复开勘合贸易;(3)明、日高官誓约通好;(4)割朝鲜南部四道予日本;(5)朝鲜王子及大臣渡日为人质;(6)交还被俘的朝鲜王子陪臣;(7)朝鲜权臣永誓不背叛日本[13]313-314。这匆匆拟就的七条,无疑是漫天要价,也是不可能被明朝接受的。不过,我们姑且抛开条文内容,从其所涉及的层面来看,还是多少可以反映出丰臣秀吉的基本思路的。七条之中,前三条都是和明朝相关,后四条则是与朝鲜相关的。因此,丰臣秀吉是将明朝与朝鲜分开来看的,他既要从明朝获取利益,也要在朝鲜有所收获。在遭到明朝使臣的反对后,他又提出“公主下嫁”与“中分朝鲜”务择其一的要求[13]264-265,从根本上说也是这种思路的一种反应。因为前者明朝绝不会答应,后者朝鲜也会坚决反对,两择其一实际上是等于没有选择。当然,在之后的一系列议和谈判中,正如一些学者所指出的那样,丰臣秀吉并没有完全拘泥于条款,还是在双方的不断调适中作出了一些让步[14]221-242。但究其基本思路而言,可能还是很难改变的。

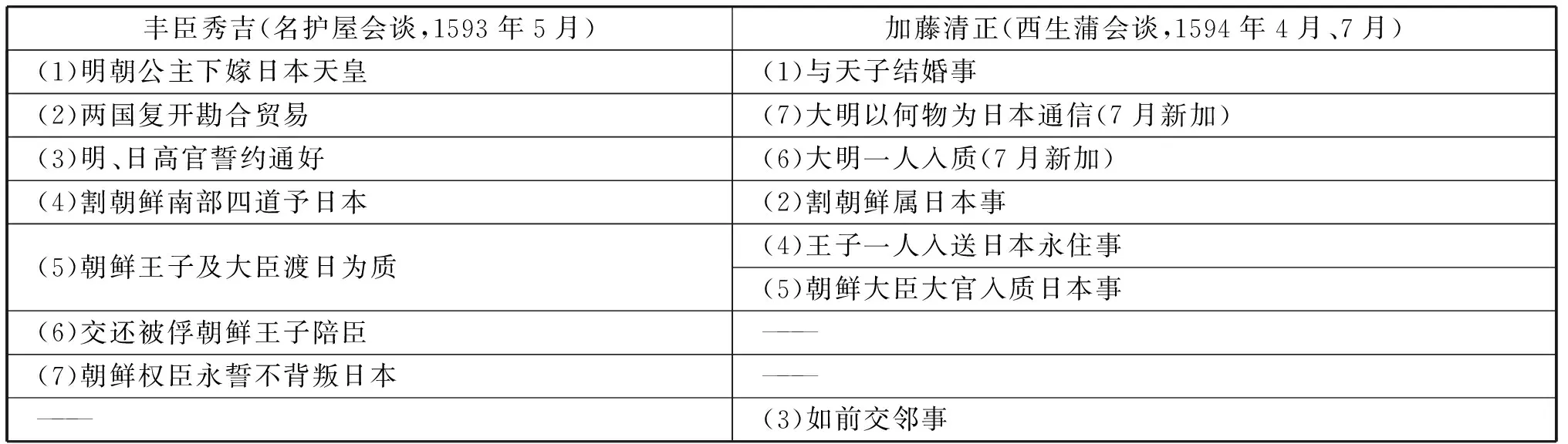

惟政初入倭营时,加藤清正出示的所谓“沈行议和”的五项条件,小西行长完全否认,尤其是“求婚”“割地”两条更声言是加藤清正的编造,意欲“以此恐吓天朝”[15]683-684。因而后人也多认为这完全是出于加藤清正的“一己之见”,想借此败坏小西行长的讲和之举,“清正为人本是枭雄喜事者耳,自负其勇,谓可以所向无敌,而愤于行长辈所为,出此五件绝悖之言,以怯我国人心”[5]12。有趣的是,当惟政第二次探访加藤清正时,他居然又加了两条。我们不妨将加藤清正的和议条件与丰臣秀吉最初的条件试对比如下(见表1)。

表1 丰臣秀吉与加藤清正议和条件比较表

上表1名护屋会谈中的第(6)条,因朝鲜被掳的王子及陪臣,在西生蒲会谈前就已放回,因此在加藤清正的条件中也自然不用涉及了。他新加的第(7)条“大明以何物为日本通信”虽然未必一定就指丰臣秀吉的第(2)条“复开勘合贸易”,但从性质来说是可以归于一类的。新加的第(6)条“大明一人入质”与丰臣秀吉的第(3)条“明、日高官誓约通好”也基本属于同一性质。而加藤清正的第(4)、第(5)两条,实际上是将丰臣秀吉的第(5)条拆分开来,同时兼及第(7)条的一种处理方式。据此,加藤清正的条件与丰臣秀吉最初的议和条件,可以说几乎是完全一致的。同时,在确定“公主下嫁”完全没有可能的情况下,加藤清正又新加了两条直接与明朝相关的“旧”条款,让明朝无法从议和的博弈中有所超脱,这种手法也与丰臣秀吉几乎如出一辙。因此,简单认为加藤清正之说乃“一己之见”,无疑有些过于偏颇了。正如申维翰所感叹的那样,“秀吉之爪牙,莫深于清正,清正之言,即秀吉之心也”[5]27。

不过,通过对比我们也不难发现,加藤清正讲和条件中的第(3)条“如前交邻事”是丰臣秀吉名护屋会谈中没有的。尤其值得注意的是,万历二十三年(1595)3月3日,加藤清正在与明朝方面直接交涉的第四次西生蒲会谈中,则完全删除了这条,将其替换为了丰臣秀吉的第(7)条,即“朝鲜大臣盟誓之事(同大官家老共誓议和)”(5)其五事:一曰、大明与日本婚姻;二曰、朝鲜四个道,属于日本;三曰、朝鲜王子,质于日本;四曰、朝鲜大官老人,入质日本;五曰、同大官家老,共誓议和等事。参见《朝鲜宣祖实录》卷61,宣祖28年3月丁酉。。也就是说,这一条款既不是丰臣秀吉所提出,也不在加藤清正与明朝会谈的内容之中,仿佛是他专门为朝鲜单独设计提出的。由此我们是否可以推测,这一条内容才是加藤清正所谓的“一己之见”,也是他与朝鲜和谈中最为核心的“诉求”所在。

根据惟政的记述,“如前交邻事”在他第一次探查倭营时,加藤清正就提出了。但作为双方的首次接触,探讨的焦点都集中在了沈惟敬与小西行长议和的可行性方面,并未有所深入。但第二次进入加藤清正军营时,他在日本方面的紧逼之下,无奈以“如前交邻一事,则容有将议之势”予以应付,却不想引起了“诸倭”的极大兴趣,“喜悦之心现于色矣”。加藤清正也紧跟表示,“我则离本土久矣,每欲回去,而举兵三年成何事而还渡也?今汝国若欲交邻,斯速决议,则吾即渡海”,并希望刘綎能尽快到庆州商议“交邻”之事。此后,日方所有的议题,都基本围绕这一中心问题展开,“终日议论,少无违忤”,且在饭食的招待上“极致精备”[5]22-25。

不仅如此,及至夜半时分,加藤清正的心腹喜八显然是受命而为,又将朝鲜使臣李谦受偷偷招至自己“私宿处”,继续商议并面授机宜:

喜八曰:我大上官在此图之,则事无不成。汝须勤勤往来,速决可也。若成事,则我受爵于汝国,永以为好,不亦可乎?又与通事附耳潜言曰:关白若求王子,则交邻亦必不成矣,汝国若取他人之子,年可八九者,假称王子而入送,则事当速成,汝归处置。又出片纸所记曰:此事汝传书归告处之。其辞云:沈游击行长和议不成事也,故大明、朝鲜之人欲与清正三国和合,早奏日本大(太)阁殿下,此和议成给者大望也,余者不宣。一自朝鲜每年送对马岛斗米员数矣,一自对马岛来朝鲜国书矣,一自对马岛来朝鲜国人数名矣[5]25-26。

喜八所表述的意思,大概有这样几点:(1)加藤清正对“交邻”之事极为上心,希望朝鲜方面也能早做决断;(2)为保证“交邻”的顺利达成,如果丰臣秀吉提出“质子”的要求,朝鲜方面不妨考虑以他人假冒王子入质;(3)朝鲜与明朝欲与加藤清正商定讲和之事,最好能够直接传达给日本太阁殿下丰臣秀吉;(4)希望朝鲜能提供过去与对马岛通好往来的相关资料,作为日本实施“交邻”的参考。

这其中自然不乏加藤清正欲借此打击对手小西行长的意图,但以“交邻”为切入点寻求和谈的突破,也应该是他的本意所在,否则也不会如此煞费苦心地安排,并明确希望朝鲜能将“三国和合”之事传达给“太阁”而非“关白”殿下了。因为“交邻”之事,虽不在丰臣秀吉的和谈条件中,却是符合其实际利益需要,且早晚要做的事情。朝鲜国王就曾对政院大臣谈到,“今见贼译之言,则通信使入去之后,秀吉将要熊川、釜山等处开市”[4]卷76。而“关白必请开市”[4]卷76之说,在日本将士中也流播甚广。或许在加藤清正看来,这有可能是可以打动丰臣秀吉的一个要素吧。

不过,对于惟政等人而言,所谓的“如前交邻”只是迫不得已的敷衍罢了,与加藤清正和谈也不是朝鲜的战略意图所在。因此,加藤清正的“交邻”设想,在没有回应的境况中最终不了了之。这里比较引人注意的是,加藤清正似乎很在意王子入质之事,甚至唆使朝鲜采用欺骗的手段来蒙混丰臣秀吉。这一举动,恐怕很难简单地以加藤清正的“欺诈”来解释。那么,王子入质与和谈之间又有怎样的关联性呢?

关于册封典礼之情形,中日韩三方都各有记述且渲染颇多,倒是置身事外的西方耶稣会士的记载或许要相对真实一些。根据传教士刘易斯·弗洛伊斯在1596年12月28日的《日本报告书》中所说,丰臣秀吉举行盛大仪式十分高兴地接受了明朝的册封,对明朝使臣更是盛情款待,毫无不谐之处。但他也比较强烈地表达了对朝鲜君臣的不满,并拒绝接见朝鲜使臣。明朝册封使对此多方劝解,并在回国前夕给丰臣秀吉写了一封信,希望日本将在朝鲜的军营全部毁弃,撤回全部军队,以慈悲之心宽恕朝鲜人的过错。当丰臣秀吉读到“尽毁倭营”这段要求时,内心好似被一个恶魔的军团给占据了,勃然大怒,于是战事再起[16]319-322。

如前所述,丰臣秀吉的议和条件随着事态的演变发展,一定会有所调整,但其既要从明朝也要从朝鲜获取利益的基本思路却是很难改变的。在他看来,“册封”只是在明朝那里多少得到了满足,但朝鲜方面却还未有收获。限于形势,他可能不得不放弃“割地”的请求,但借此形成对朝鲜的“胁控”态势却是势在必得的。事实上,明朝册封使进入朝鲜王京后,丰臣秀吉就于万历二十三年(1595)五月向小西行长、寺泽正成,颁发了名为《大明朝鲜与日本和平条目》的朱印状,提出最新的议和条件:

一、沈游击到朝鲜熊川,自大明之条目演说之云云,依大明钧命,朝鲜国于令恕宥者。朝鲜王子一人渡于日本,可侍大(太)阁幕下,然则朝鲜八道之中四道者可属日本者,前年虽述命意,王子到本朝近侍,则可付与之。朝鲜大臣两人为轮番,可副王子之事;一、沈游击与朝鲜王子同车马至熊川,则自日本所筑之军营十五城之中十城即可破之事;一、依大明皇帝恳求朝鲜国和平赦之,然则为礼仪赉诏书,大明敕使可渡于日本。自今以往,大明、日本官船、商舶于往来者,互以金印勘合,可为照验事[13]899。

在这份新的议和条件中,丰臣秀吉确实做出一定战略调整与让步。首先,他明确提出了册封之后,希望能与明朝恢复勘合贸易的请求,但这是可在册封之后再进一步商讨的,因而对封典的完成不会构成太大的阻碍;其次,日本可以放弃朝鲜割地的请求,但作为交换,朝鲜王子要入质日本;第三,朝鲜王子到达熊川日本军营后,日本即毁弃所建军营的三分之二,但仍保留五座。

可见,日本的对朝鲜交涉实际上是围绕“王子入质”问题展开的。在丰臣秀吉看来,对朝鲜进行“胁控”的方式不外乎两条:一是王子入质,另一个则是在朝鲜半岛南岸保留一定的军事压力。这应该也是丰臣秀吉读到“尽毁倭营”的要求时,勃然大怒的原因所在。朝鲜既未入质王子,再将自己的军事据点全部拔除,这实际上也就意味着他“胁控”朝鲜意图的全盘落空。恐怕也正是因为如此,对丰臣秀吉了解颇深的加藤清正,才在与朝鲜的交涉中一再探寻王子入质之事,不仅唆使朝鲜弄虚作假,甚至不惜提出以自己的儿子入质朝鲜,来换取朝鲜王子的入质[5]40。

当然,对于丰臣秀吉的要求,朝鲜自然是无法接受的,“质子”有伤国体,保留倭营则后患无穷。对于明朝来说,无论是基于秩序体系还是“字小”之义,也是不可能强迫朝鲜予以接受的。于是,各方诉求的不可调和,也就注定了和谈必然破裂的结局。加藤清正是否是因为深刻理解了这一点,才提出从“交邻”层面予以突破的思考,我们不得而知。但从壬辰之役后朝鲜与日本“通信使”外交的恢复,以及釜山开市等历史演变过程与轨迹来看,当时的各方如果能更为理性地关注到这一点,事态的演进或许会相对缓和一些吧。

四、结 语

万历二十一年三月之后,随着战争进入僵持阶段,交战各方围绕“和议”问题展开了一系列的外交活动。为保证以沈惟敬、小西行长为主导的和平谈判的顺利进行,更好把握最有可能破坏和谈的日方将领加藤清正的动向,在明朝的允许下,朝鲜也派遣义僧惟政与加藤清正进行了接触。通过惟政的三次“倭营”探查,朝鲜更为详细地了解到日本方面的谈判条件及和议的基本内容,对日方的无理要求进行了驳斥与拒绝,并煞费苦心地制定了离间日本内部关系的战术计划。虽然这一计划,因为种种错误理解的存在,实际上并不具有可操作性。但这次朝鲜与日本之间的直接接触,对一直未能进入谈判核心的朝鲜来说,确实成了其表达自身诉求、维护切身利益的一个重要场域,也对后来的和谈活动产生了一定影响。

丰臣秀吉的和谈条件,随着形势的变化,确实有所改变。但其既要从明朝获取利益,也要在朝鲜有所收获的基本思路却是贯穿始终的。加藤清正在与朝鲜交涉中所提出的议和条件,绝非简单的“一己之见”,除了“如前交邻”外,可以说其他都基本承袭了丰臣秀吉的意志。而他提出的“如前交邻”以突破和谈困境的建议,因各方都陷于纷繁复杂的内部斗争中,没有给予更多的关注与思考,最终不了了之。更为重要的是,加藤清正与惟政围绕王子入质问题展开的诸多交涉,真实反映了丰臣秀吉意欲“胁控”朝鲜、牵制明朝的意图所在。这对朝鲜和明朝来说,都是难以接受的,也就注定了和谈必然破裂的结局。但不管怎样,加藤清正与惟政的外交接触,在一定程度上为日后朝鲜与日本“邻交”关系的恢复,埋下了一定伏笔,却是毋庸置疑的。