我国反垄断行政诉讼的困境及因应

——基于165份判决书的实证分析

●侯利阳

我国反垄断执法实行行政执法与私人执行相结合的二元执法体系。〔1〕参见王先林:《理想与现实中的中国反垄断法——写在〈反垄断法〉实施五周年之际》,载《交大法学》2013年第2期,第28页。前者由反垄断执法机构依行政执法程序执行;后者则由垄断行为的受害方向法院起诉的方式实施。这种执法体系涉及三种执法程序——行政执法、民事诉讼和行政诉讼。由于反垄断执法的复杂性及专业性,一般的程序规则无法兼顾这些特殊性,为此各国均构建了适合反垄断执法特点的特殊程序规则,我国亦不例外。过去13年间,我国反垄断行政执法机构已经制定了多个程序方面的执法细则,对行政执法流程作出标准化和规范化处理;最高人民法院(以下简称“最高院”)也在2012年发布了《关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定》(法释〔2012〕 5号),对反垄断民事诉讼规则进行了特殊化解决。相形之下,当前的反垄断行政诉讼依然基于一般的行政诉讼程序进行,尚未建立任何的特殊规则。鉴于行政诉讼在我国反垄断执法体系中的重要地位,这种一般化处理模式是否适合我国反垄断法的执法特性,是否契合今后的反垄断执法发展,是否存在为反垄断行政诉讼构建特殊程序规则的必要性及可行性等问题都需要作进一步研究。

一、反垄断行政诉讼的立法特色与执法评估

(一)我国反垄断行政诉讼的特点

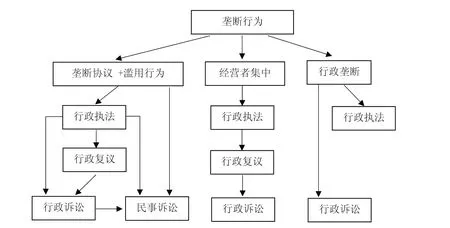

虽然反垄断行政诉讼尚未得到我国学界和实务界的广泛重视,但从立法设置而言,行政诉讼实则在我国的反垄断执法体系中居于重要地位,因为行政执法与民事诉讼均存在一定的适法“盲区”,只有行政诉讼可以全面适用于所有垄断行为的执法活动(参见图1)。

图1 反垄断执法程序流程图

其一,行政诉讼的立法定位高于行政执法。一方面,所有的行政执法活动都可能会受到行政诉讼的司法监督;另一方面,我国反垄断行政执法机构不能对所有的垄断行为进行强制性执法,仅可就经济性垄断行为(垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中)做出处罚;〔2〕参见我国《反垄断法》第28、46、47条。对于行政垄断,行政执法机构只能“向有关上级机关提出依法处理的建议”。〔3〕我国《反垄断法》第51条。这种被戏称为“没有牙齿的老虎”的行政执法缺乏法律约束力,〔4〕参见王晓晔:《〈中华人民共和国反垄断法〉析评》,载《法学研究》2008年第4期,第79页。若需对行政垄断进行具有法律约束力的“处罚”,只能由当事人通过行政诉讼的方式请求法院作出。〔5〕此时的行政诉讼属于私人执行的范畴,我国有些学者将反垄断私人执行等同为反垄断民事诉讼并不全面。可见,行政诉讼的适法范围要大于行政执法。

其二,行政诉讼的立法定位高于民事诉讼。我国《反垄断法》虽然规定了因垄断行为受损的当事人均可以提起民事赔偿之诉,〔6〕参见我国《反垄断法》第50条。但反垄断民事诉讼的实际受理范围仅限于垄断协议与滥用市场支配地位。行政垄断的实施主体为行政机关,其私人执行只能依照行政诉讼程序进行。经营者集中属于事先审查,该行为在其发生时尚不产生排除、限制竞争的损害,〔7〕参见侯利阳:《垄断行为类型化中的跨界行为》,载《中外法学》2016年第4期,第1042页。故而不存在受到实际损失的当事人,也就不涉及民事赔偿问题。若利害关系人对经营者集中的行政决定书有异议,只能以行政诉讼作为唯一的司法救济手段。因此,行政诉讼的适法范围要广于民事诉讼。

鉴于反垄断领域的执法特性,我国已对反垄断行政执法程序与民事诉讼规则作了特殊化处理。在行政执法领域,已发展出承诺机制、宽恕机制、经营者集中简易案件申报机制等特殊的行政执法程序;〔8〕参见《反垄断法》第45条,《禁止垄断协议暂行规定》(2019年国家市场监督管理总局令第10号)第33、34条,《关于经营者集中简易案件申报的指导意见》(国家市场监督管理总局2018年修订)。在民事诉讼领域,也逐渐演化出了原告资格范围扩张、市场支配地位推定、专家证人、飞跃上诉等特殊的民事诉讼规则。〔9〕参见《关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定》第1、9、10、13条,《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》(法释〔2018〕22号)第2条。相形之下,我国至今仍以《行政诉讼法》中的一般程序规则来处理反垄断行政纠纷。

(二)反垄断行政诉讼特别规则的国际实践

前述的特殊程序规则多是建立在相关国际通行操作的基础上,在评估我国是否存在为反垄断行政诉讼建立特别规则之前,有必要审视相关领域的国际实践。放眼全球,反垄断执法的复杂性与专业性是各国面临的通行难题,作为应对措施之一,实践中各国逐步建立了适合本国国情的反垄断行政诉讼规则。但因行政诉讼法的立法受各国法律文化的影响极大,故与行政执法和民事诉讼相比,缺乏国际通行的实践操作。〔10〕参见蒋岩波、喻玲:《反垄断司法制度》,商务印书馆2012年版,第69页以下。囿于篇幅,本文仅比较与我国具有同等执法规模的美国和欧盟的做法。

作为司法中心制国家,美国的行政执法传统上采用抗诉式执法模式。在传统模式中,联邦行政机关没有行政裁决权,只能以原告的身份请求联邦地区法院予以裁决。地区法院对诉讼中所有的事项具有完全控制权,既进行事实审也进行法律审。《谢尔曼法》颁布之初,美国在反垄断领域援用了抗诉式执法模式。在司法部执法案件中,法院是实质意义上的反垄断执法主体,司法部只是垄断行为的调查主体。〔11〕See C. Yooand H. Wendland, Procedural Fairness in Antitrust Enforcement: The U.S. Perspective, in D. Sokol and A. Guzman(eds.), Antitrust Procedural Fairness, Oxford University Press, 2019, p. 18-43.随着执法活动的深入,美国意识到反垄断执法的专业性,开始接受普通法官对垄断问题进行专业性判断的缺陷,于1914年成立了联邦贸易委员会。作为行政执法机构,联邦贸易委员可以采用传统的抗诉式执法模式,也可以采用新的裁判式执法模式。在裁判式执法模式中,联邦贸易委员会作为专业性的执法部门被赋予独立的行政裁决权,并创建了一套独特的内部裁判程序,如时限规则、证据交换规则等。〔12〕See D. Bruce Hoあman and M. Sean Royall, Administrative Litigation at the FTC: Past, Present, and Future, Antitrust Law Journal, Vol.71, No.1, 2003, p. 319-331.这种“准司法机构”地位使得受理联邦贸易委员会行政诉讼的初审法院升级为联邦上诉法院,而非传统模式中的地区法院。同时,考虑到联邦贸易委员会执法的专业性及准司法机构的地位,上诉法院的司法审查被定位于司法监督。因此,上诉法院对于联邦贸易委员会的行政裁决原则上只进行法律审,且无权变更行政裁决的内容,只能作出肯定或否定性的判决。〔13〕See J. Wright and A. Diveley, Do Expert Agencies Outperform Generalist Judges? Some Preliminary Evidence from the Federal Trade Commission, Journal of Antitrust Enforcement, Vol.1, No.1, 2013, p. 82-103.

由于法律文化上的差异,欧洲各国传统上实行行政中心制,该体制下建立的反垄断行政执法机构均拥有独立的行政裁决权,但各国的行政诉讼程序差异极大。大体上,欧陆国家允许法院既可对行政裁决进行法律审也可进行事实审,但属于普通法系的英国只允许法院对行政裁决进行法律审。另外,欧洲各国在是否允许法院变更行政裁决的问题上同样存在分歧,如英国、德国等不允许法院直接变更行政裁决,而法国、意大利、西班牙等国则允许法院直接修改行政裁决。〔14〕See J. C. L. de Paz, Understanding the Limits of Judicial Review in European Competition Law, Journal of Antitrust Enforcement,Vol. 2, No. 1, 2014, p. 203-224.欧盟在构建行政诉讼程序时兼顾了这些差异。譬如,在审查范围方面,欧盟法院实行全面审查原则,既可进行法律审,也可进行事实审;在审查强度方面,欧盟法院无权修改行政裁决的内容,若认定违法只能对之撤销。〔15〕See K. Lenaerts, I. Masells and K. Gutman, EU Procedural Law, Oxford University Press, 2014, p. 389.但欧盟法院将反垄断处罚类比为刑事处罚,因此有权更改行政执法机构的处罚金额。〔16〕See M. Baran and A. Doniec, EU Courts’ Jurisdiction over and Review of Decisions Imposing Fines in EU Competition Law,Yearbook of Antitrust Regulatory Studies, Vol.5, No.6, 2012, p. 235-259.在立法层面,欧盟没有制定专门的反垄断行政诉讼规则,但欧盟法院在司法实践中为反垄断行政诉讼创设了若干特殊规则,比如参与听证程序的第三方自然获得原告资格,以及快速审查程序等。〔17〕See R. Whish and D. Bailey, Competition Law, Oxford University Press, 2018, p. 917-918.鉴于反垄断执法的专业性,欧盟法院对反垄断行政裁决书中的经济分析部分给予充分的谦让,将审查范围限定在行政执法机构的理由是否充分、事实是否准确及是否存在严重错误上。〔18〕See K. Lenaerts, I. Masells and K. Gutman, EU Procedural Law, Oxford University Press, 2014, p. 392.

美欧构建的反垄断行政诉讼规则并不是孤立的,而是将其系统性地置于反垄断执法体系之内,与其他执法程序形成联动机制。具体来说,美国除了赋予联邦贸易委员会准司法地位外,似乎对行政诉讼并未给予过多的关注,导致行政诉讼在美国反垄断执法体系中的地位偏低。数据显示,美国98%以上的反垄断案件为私人民事诉讼案件,〔19〕See Z. Juska, The Eあectiveness of Private Enforcement and Class Actions to Secure Antitrust Enforcement, Antitrust Bulletin,Vol. 62, No. 3, 2017, p. 605.行政执法案件的数量不多,且97%的行政执法案件最终都以和解的方式结案,〔20〕See G. Georgiev, Contagious Efficiency: The Growing Reliance on U.S.-Style Antitrust Settlements in EU Law, Utah Law Review, Vol. 2007, No. 4, 2007, p. 1000.最终能进入司法审查的行政裁决案件几可忽略不计,所以也就没有设置更为细致的特别程序规则之必要。相形之下,欧盟的反垄断执法主要依赖行政执法,私人民事诉讼的发展非常缓慢,〔21〕See A. Jones and B. Sufrin, EU Competition Law: Text, Cases and Materials, Oxford University Press, 2014, p. 1049.所以欧盟反垄断司法审查的重心在行政执法。欧盟法院平均每年审理104件反垄断行政诉讼案件,〔22〕See European Court of Justice, “Annual Report” (2020), https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/en/, last visit on Dec. 2,2021.也正因为如此,欧盟的反垄断行政诉讼规则较美国更为细致。

(三)我国反垄断行政诉讼的执法评估

虽然欧美都为反垄断行政诉讼建立了特殊的程序规则,但是行政诉讼规则的立法受到法律文化的影响很大,欧美制度的形成均有各自的特殊土壤。我国反垄断行政诉讼与欧美也有较大差异。与美国相比,我国的反垄断执法更依赖行政执法;与欧盟相比,我国的反垄断行政诉讼还肩负着处理行政垄断的特殊任务。鉴于这些中国特色,我国对反垄断行政诉讼适用一般的行政诉讼规则并不一定就存在问题。但是,为了明确我国是否存在构建反垄断行政诉讼特殊规则之必要,必须对目前的执法现状展开评估,分析其能否支持反垄断执法的发展。

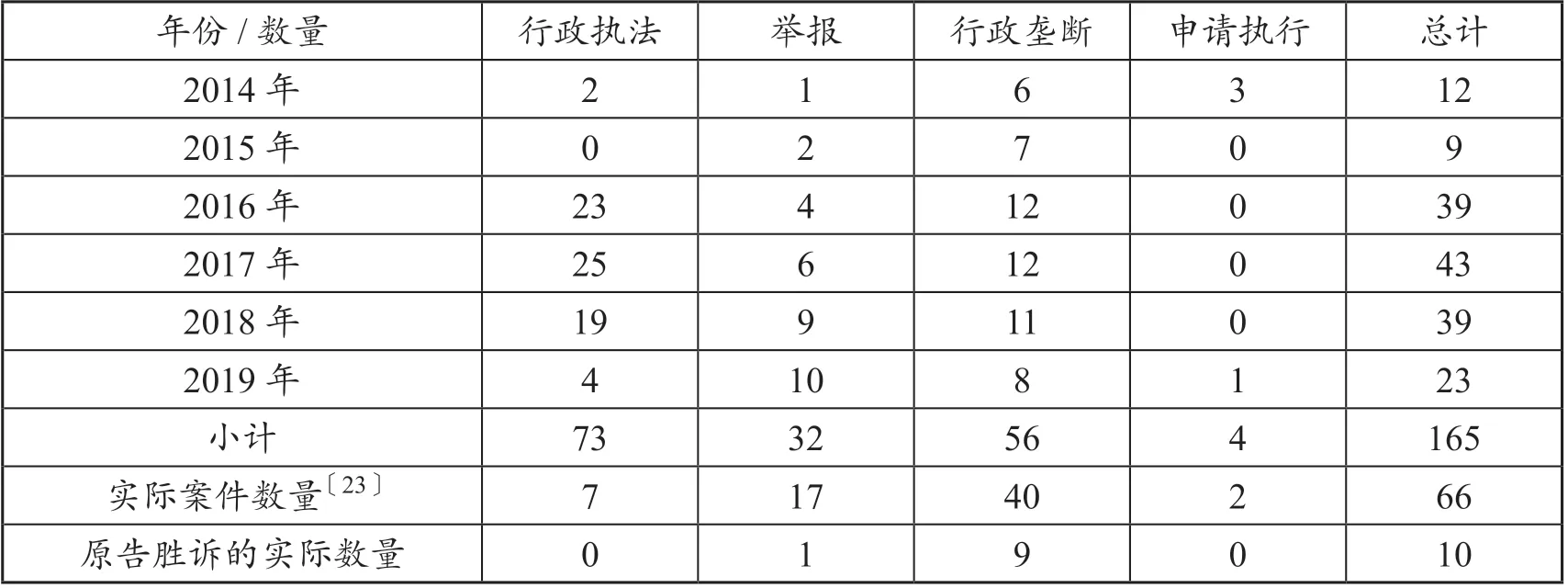

依当事人诉讼请求之不同,我国《反垄断法》所涉及的行政诉讼类型大致有三:(1)对执法机构的行政决定书不服而提起的诉讼(以下简称“行政执法之诉”);(2)因举报不予受理请求执法机构履行法定职责的诉讼(以下简称“举报之诉”);(3)请求法院认定行政垄断行为违法的诉讼(以下简称“行政垄断之诉”)。此外,还有一种特殊的类型,即反垄断执法机构在作出处罚决定书后申请相对人强制执行的非诉案件(以下简称“申请执行之诉”)。〔24〕参见《行政诉讼法》第12条第1、3、6、 8款,《行政诉讼法》第95条。由于最高人民法院每年的《司法统计公告》未就反垄断案件作出专门的分类统计,所以本文的实证研究只基于在中国裁判文书网上收集的165个司法判决文书展开。〔25〕笔者在“中国裁判文书网”的“行政案件”栏目下以关键词“反垄断法”进行全文搜索,数据收集的截止时间为2020年2月15日,共获得296个判决书。经过对这些判决书的二次检索,仅保留以《反垄断法》为主要诉讼请求基础的案件共计165件。由于“中国裁判文书网”并未收录所有的法院判决书,本文的实证研究并非全数据研究,但从统计结果看,即便未公开的判决书数量翻倍也不会影响本文的结论。

表1可见,我国虽然只有13年的反垄断执法经验,但是在反垄断行政诉讼方面的工作还是可圈可点的,不但实践中所有类型的行政诉讼案件都已出现,而且原告胜诉的案件也不在少数(共10起),这些胜诉案件主要集中在行政垄断案件,共9件(另外一件发生在举报之诉)。此外,这些判决书涵盖了行政诉讼程序的所有审判级别——一审、二审、再审。其中,再审案件的比例畸高,共18件,最高人民法院审理的再审案件就有3件。〔26〕参见“裕泰诉海南省物价局案”,最高人民法院(2018)最高法行申4675号行政裁定书;“夏欣诉市场监管总局案”,最高人民法院(2019)最高法行申7214号行政裁定书;“李玉波诉市场监管总局案”,最高人民法院(2018)最高法行申8362号行政裁定书。各审判层级在实践中的出现意味着我国法院对反垄断行政诉讼非常重视,但从数据统计的角度看,反垄断行政诉讼大致存在“四低”现象。

表1 反垄断行政诉讼案件汇总表

一是发展起点低。我国反垄断行政诉讼在实践中的发展大大晚于行政执法与民事诉讼。反垄断领域的第一起行政执法案件发生在经营者集中领域,即2008年的“英博收购百威案”。〔27〕参见商务部公告〔2008〕第95号。第一个行政处罚案件是2010年的“连云港混凝土行业垄断协议案”。〔28〕参见苏工商案字〔2010〕第00037号。第一个民事诉讼案件不详,但最晚也发生在2009年。〔29〕参见朱理:《反垄断民事诉讼十年:回顾与展望》,载《中国知识产权报》2018年8月24日,第8版。而第一个反垄断行政诉讼案件〔30〕参见广东省深圳市中级人民法院(2014)深中法行终字第54号行政判决书。直至2013年才姗姗来迟且该案也只是因举报人对执法机构的正常处理不满而引发的简单案件。

二是案件总量低。至2019年年底,我国的反垄断行政执法机构共处理了4224个案件。〔31〕我国反垄断行政执法机构未公布过行政执法案件的总量,该数字为本文通过各种公开渠道进行的自行收集整理而成。至2017年年底,〔32〕2018年之后,最高人民法院未公布过任何关于反垄断民事诉讼案件数量的数据。我国反垄断民事诉讼案件的数量已经超过七百件,〔33〕参见朱理:《反垄断民事诉讼十年:回顾与展望》,载《中国知识产权报》2018年8月24日,第8版。但行政诉讼案件数量仅有165件,发展严重滞后。即便与欧盟进行横向比较,我国反垄断行政诉讼的案件数量也不高,欧盟法院在2015—2018年共处理了416件反垄断行政诉讼案件,〔34〕See European Court of Justice, “Annual Report” (2020), https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/en/, last visit on Dec.2,2021.年均案件量是我国的近四倍。

三是行政执法机构被诉比例低。虽然我国的行政执法机构已经作出了4224个行政决定书,但只有73件进入司法程序,被诉比例仅为1.7%。与之相比,欧盟的行政执法机构在2015—2018年办理了2477件案件,〔35〕See European Commission, Report on Competition Policy (2015-2018), https://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html#rep_2010, last visit on Dec. 2, 2021.以同期欧盟法院审结的案件数量(416件)为参考,行政执法机构被诉比例大致为16.8%,是我国的近十倍。如此大的数据差很难完全归因于我国执法机构的执法水平更高。

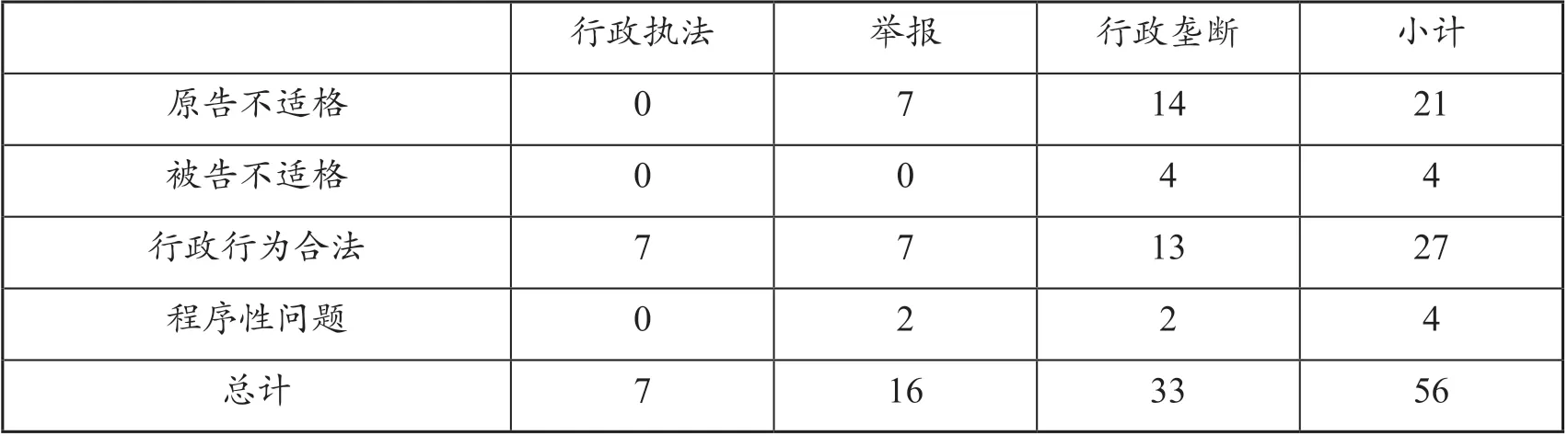

四是原告胜诉率低。反垄断行政诉讼中的原告胜诉率为15%,比一般行政诉讼的原告胜诉率(略高于20%〔36〕参见江必新:《完善行政诉讼制度的若干思考》,载《中国法学》2013年第1期,第7页。原告胜诉率的计算存在统计口径的问题。何海波统计近年来原告的胜诉率为13.3%,但他的基数算上了非判决处理的案件。若去掉该部分,原告的胜诉率也在20%以上。参见何海波:《从全国数据看新〈行政诉讼法〉实施成效》,载《中国法律评论》2016年第3期,第147页。)低四分之一。原告败诉的原因主要有四:原告不适格、被告不适格、行政行为合法和程序性问题(参见表2)。其中与《反垄断法》直接相关的是原告资格认定和行政行为合法性认定,二者占败诉案件总数的85.7%。总体而言,一般行政诉讼中存在的“立案难”“审理难”问题在反垄断领域中表现得尤为明显。

表2 原告败诉原因

综上可见,对我国反垄断行政诉讼程序进行一般化处理的方式并未起到促进反垄断执法的效果,其发展远滞后于行政执法与民事诉讼,相当程度上限制了反垄断执法的深入发展。因此,我国存在为反垄断行政诉讼制定特殊规则的现实需要,但因反垄断行政诉讼程序的涉及面非常广,包括审查模式、审查主体、审查理由、审查标准、审查程序等,〔37〕参见蒋岩波、喻玲:《反垄断司法制度》,商务印书馆2012年版,第二章第二节。加之各国行政诉讼文化的差异极大,我们缺少国际通行操作的直接经验,故在短期内全方位打造成体系的反垄断行政诉讼规则尚有一定的难度。

鉴于此,未来我国反垄断行政诉讼改革可以遵循先行先试的思路,以解决实践中的突出问题为导向,逐步建立反垄断行政诉讼的规则体系。表2数据已显示,原告的诉讼资格认定与行政行为的合法性审查是目前反垄断行政诉讼中的突出问题,不妨先尝试从这两个问题入手对反垄断行政诉讼特殊规则的建构作一初探。

二、原告诉讼资格的范围

为避免行政诉讼权益保护的泛滥,我国《行政诉讼法》并未赋予所有主体普遍的原告资格,只有行政相对人和利害关系人才可以作为原告起诉。实践中,行政相对人的认定一般不存在问题,问题主要出在利害关系人如何认定上。在“刘广明诉张家港市政府案”〔38〕最高人民法院(2017)最高法行申169号行政裁定书。中,最高人民法院对行政诉讼中的原告诉讼资格问题给予了较好解释。依据该案判决,利害关系的认定存在三个要件:一是利害关系限于公法上的利害关系;二是利害关系应当是行政机关依法必须考虑、尊重和保护的权益;三是利害关系应当是特定的、个别的主体的权益。〔39〕参见章剑生:《行政诉讼原告资格中“利害关系”的判断结构》,载《中国法学》2019年第4期,第262-263页。在反垄断案件中,第三方主体原则上都能满足前两个要件,尚不明确能否满足第三个要件中“特定的、个别的主体的权益”的要求,因为垄断行为具有影响广泛的特性,垄断主体的竞争者、交易相对人、消费者都可能受到垄断行为的直接影响。〔40〕参见刘继峰:《反垄断法益分析方法的建构及其运用》,载《中国法学》2013年第6期,第23页。基于目前反垄断法究竟是保护具体市场主体的特殊利益还是只保护所有市场主体的抽象利益仍存争议,〔41〕参见侯利阳:《大历史视角下的反垄断法与本土化移植》,载《交大法学》2018年第4期,第67页。若为前者,则第三个要件无法满足;若为后者,则上述三类主体都可以成为原告。

(一)行政执法之诉

行政执法之诉的案件本文共收集到7个,是数量最少的案件类型,且无原告胜诉的案件。这类案件的原告均为行政相对人,故而不涉及原告资格的认定问题,其中最大的问题是至今还没有第三方主体作为原告起诉的案件。依常理推断,利害关系人一般不会主动挑战行政执法机构就垄断协议和滥用市场支配地位案件做出的行政处罚(可能会对罚款数额产生异议),一般也不会挑战经营者集中案件中不予集中的决定(可能会对行政执法机构作出的准予集中的决定产生异议),所以只存在第三方主体提起行政执法之诉的可能性。从我国行政执法机构已经处理的四千多个案件也能推断,其中应该有利害关系人不满的案件,不提起诉讼的原因可能在于第三方主体无法从一般的行政诉讼规则中得知自己是否可以成为利害关系人。其次的问题是目前的行政执法之诉仅出现在垄断协议案件中,尚未涉及滥用市场支配地位与经营者集中的案件,这很难归因于我国行政执法机构在这两个领域的执法无懈可击,〔42〕事实上,对该两领域行政执法的批评研究不在少数,关于滥用行为的讨论,参见李剑:《标准必要专利许可费确认与事后之明偏见——反思华为诉IDC案》,载《中外法学》2017年第1期,第230页;关于经营者集中的讨论,参见邓峰:《传导、杠杆与中国反垄断法的定位——以可口可乐并购汇源反垄断法审查案为例》,载《中国法学》2011年第1期,第179页。更可能是基于行政执法程序不透明的原因。

我国《反垄断法》及其配套法规仅对经营者集中审查中不予集中和附条件集中的行政决定有向社会公开发布的硬性要求,〔43〕参见《反垄断法》第30条。导致行政决定书至今未能做到全部公开,且决定书本身还存在公开信息过于简单的问题。面对案件相关信息的匮乏,即便是行政相对人也很难起诉,更遑论利害关系人提起诉讼了。此外,缺乏信息无法起诉的困难在涉及滥用市场支配地位与经营者集中的案件中表现得尤为明显,这两种垄断行为的竞争评估要求复杂的经济学分析,垄断行为的受损方或许可以依靠公开信息提起民事诉讼,但很难单纯依靠公开信息去挑战行政执法机构的决定。

(二)举报之诉

在举报之诉案件中,原告胜诉的仅有1件,败诉理由主要是不具有利害关系或执法机构已经或正在履行职责(参见表3)。与其他类型的行政诉讼不同,举报人即便获得执法机构不予立案的决定也不是当然的行政相对人,〔44〕参见伏创宇:《行政举报案件中原告资格认定的构造》,载《中国法学》2019年第5期,第245页。因此,举报之诉的原告均适用利害关系的具体认定。从理论上说,举报之诉的利害关系人可能是竞争者、消费者与交易相对人,但目前尚未出现竞争者作为原告的案件,这可能是因为我国反垄断执法机构一般对竞争者的举报极其重视,实践中要么是缺乏竞争者的举报,要么是行政执法机构对竞争者的举报都做了妥善处理,所以没有竞争者发起举报之诉。

表3 举报之诉中原告的败诉理由

在由消费者发起的三起举报之诉中,有两起〔45〕参见“李玉波诉市场监管总局案”,最高院人民法院(2018)最高法行申8362号行政裁定书;“国颖诉国家市场监督管理总局案”,北京市高级人民法院(2018)京行终6482号行政裁定书。得到了最高人民法院的再审,但所有法院均未认定消费者具有利害关系。其中,最高人民法院在“李玉波诉市场监管总局案”中明确指出,“市场监管总局是否……开展调查或处罚,关系不特定的消费者利益和社会公共利益,但并不会直接影响当事人的合法权益”,〔46〕最高院人民法院(2018)最高法行申8362号行政裁定书。因此与执法部门的履职行为之间不具有利害关系。这种不认可反垄断行政执法涉及消费者“特定的、个别的权益”的态度已基本否定了消费者的原告资格。

但在交易相对人发起的四起举报案件中,法院的认定则呈现不一致的现象,其中出现了举报之诉中原告胜诉的唯一案件。该案中,原告以所经营的菜市场指定猪肉进货渠道涉嫌滥用市场支配地位为由向行政执法机构举报,但未被受理。二审法院认为,原告是涉案菜市场的猪肉经营户,而指定交易的行为影响了原告的经营自主权,因此原告具有利害关系。〔47〕参见“孙福武诉北京市市场监督管理局案”,北京市第一中级人民法院(2019)京01行终741号行政裁定书。在其他案件中,〔48〕参见“象山捷达诉市场监管总局案”,北京市高级人民法院(2019)京行终8040号行政裁定书;“郑敏杰诉市场监管总局案”,北京市第一中级人民法院(2019)京01行初592号行政裁定书;“柏赛罗诉市场监管总局案”,北京市高级人民法院(2018)京行终6353号行政裁定书。交易相对人都被否定了原告资格。法院的理由与前述最高人民法院认定消费者不适格的理由保持了一致,均认为行政执法机构对垄断行为的监管是为了维护公共利益,需要对多元利益进行综合考量和权衡,并不直接对个别生产或经营企业等主体的利益产生直接影响,因此原告与行政执法部门的履职行为之间不具有利害关系。〔49〕参见“郑敏杰诉市场监管总局案”,北京市第一中级人民法院(2019)京01行初592号行政裁定书。据此可知,不是所有的交易相对人都具有利害关系,但具体哪些交易相对人在何种情形下具有利害关系尚待明确。

而在其他的举报之诉中,法院都以“执法机构已经或正在履行法定职责”为由驳回了起诉。这些案件的判决书都回避了原告诉讼资格的问题,甚至存在与最高人民法院观点相左的判决。比如,“张浩然诉云南省工商局案”〔50〕云南省昆明市中级人民法院(2017)云01行终172号行政判决书。中的举报人也是消费者,但法院就直接认定原告适格,但后续以行政执法机构的履行为由驳回了起诉。基于这些案件的争点是被告是否履行了职责,对此笔者不做过多苛责。

(三)行政垄断之诉

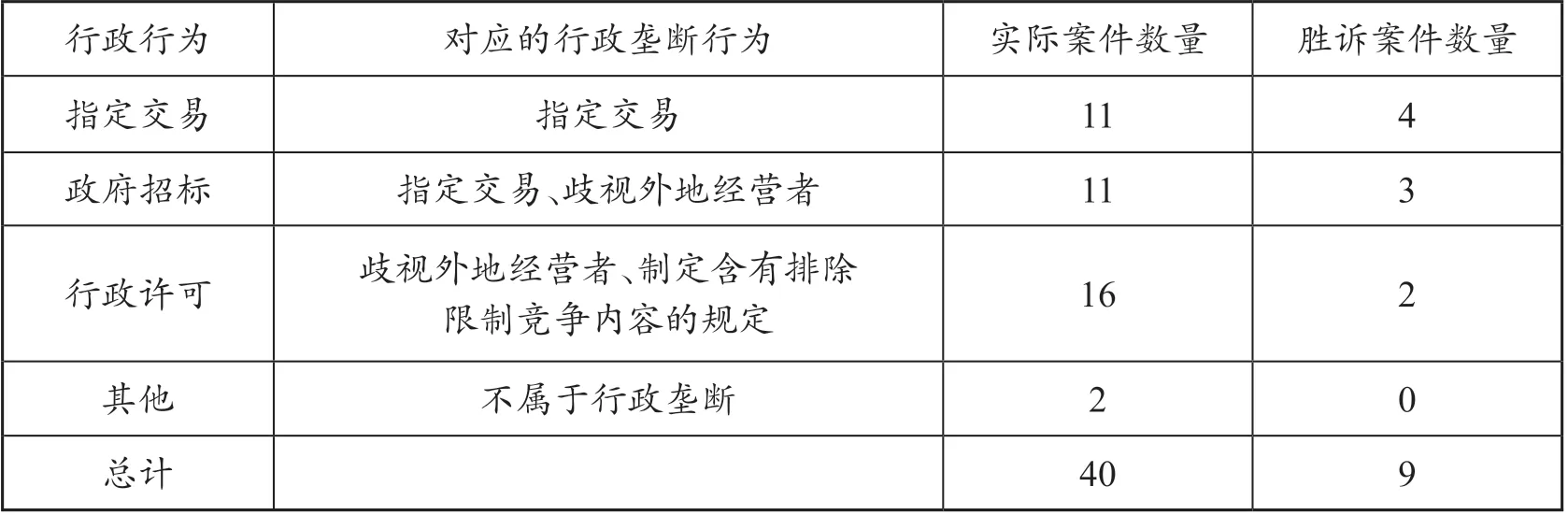

反垄断行政诉讼中数量最多的诉讼种类是行政垄断之诉,也是胜诉案件最多的类别。我国《反垄断法》所禁止的行政垄断行为主要有指定交易、歧视外地商品、歧视外地经营者、强制经营者从事垄断行为、制定含有排除限制竞争内容的规定等。〔51〕参见《反垄断法》第32-37条。表4可见目前行政垄断之诉的诉讼标的主要是行政机关的指定交易(包括划定企业名录)、政府招标、行政许可等行为。

表4 行政垄断之诉中的垄断行为类型

利害关系人作为原告起诉的案件主要是涉及行政机关指定交易与政府招标的行为。剔除与《反垄断法》关系不大的原告不适格案件,〔52〕参见 “王圣起诉徐州市政府等案”,江苏省徐州市中级人民法院(2016)苏03行初499号行政裁定书,原告是利害关系人的父亲;“王京诉岳阳县政府案”,湖南省岳阳市中级人民法院(2016)湘06行初43号行政判决书,原告提起的是行政公益诉讼。这些案件的原告均为被指定企业或中标企业的竞争者。在指定交易案件中,法院一般按照原告与被指定企业是否存在业务交叉作为判断利害关系的主要依据。比如,在“海丝船舶评估咨询有限公司诉福鼎市海洋与渔业局案”〔53〕福建省高级人民法院(2019)闽行终159号行政判决书。中,福鼎市海洋与渔业局要求渔民在对海洋捕捞渔船更新改造时应委托其指定的评估机构。法院以原告的经营范围与被告的指定行为存在业务交叉为由,认定原告具有利害关系。在政府招标的案件中,法院区分了公开招标与不公开招标两种情形。在公开招标案件中,只有参与招标的企业或者虽未参与招标但公示期间提出异议的企业才具有原告资格。比如,在“能龙教育股份公司诉阳江市教育局案”〔54〕广东省阳江市阳东区人民法院(2017)粤1704行初95号行政裁定书。中,法院就以原告既未参加投标,也未在中标公示期间提出异议为由,否定了原告的诉讼资格。在不公开招标案件中,只要原告与中标企业具有直接竞争关系就会被认定为适格。比如,在“斯维尔诉广东教育厅案”〔55〕广东省高级人民法院(2015)粤高法行终字第228号行政判决书。中,被告采取单一来源招标程序,并且未按照法律规定进行相应的公示,法院即以原告与中标企业具有直接竞争者关系为由,认定原告适格。

在行政许可案件中,原告大都为行政相对人,因此不涉及原告资格的问题。但在“某出租汽车公司诉双流县交通运输局案”〔56〕四川省成都市龙泉驿区人民法院(2015)龙泉行初字第270号行政裁定书。中,原告以竞争者身份起诉被告未撤回经营规模低于法定要求的出租车企业的经营许可。法院认为,被告不撤回行为未直接侵害原告的权益,故而否定了原告的主体资格。依据法理,行政垄断的直接侵害对象就是受益企业的竞争者,因此竞争者应当具有利害关系。但该案仅为孤案,行政许可案件中被许可主体的竞争者是否具备原告资格,还需理论的进一步探讨。

综上,垄断行为可能会影响三类市场主体的利益——竞争者、消费者和交易相对人。首先,法院原则上认为,竞争者具有利害关系,若行政机关在作出涉案行政行为的过程中设置了某种公开程序,且原告既未参与也未提出异议,则该竞争者丧失利害关系。其次,法院原则上认为,行政执法机构对垄断案件的处理与否不会影响特定消费者的直接利益,因此消费者在举报之诉中不具有利害关系。最后,利害关系认定中的最大争议来自对交易相对人利害关系的认定。大多数法院都认为,行政执法机构对垄断案件的处理与否不会直接影响特定交易相对人的利益,所以交易相对人不具有利害关系。但从原告唯一胜诉的举报之诉中法院作出了相反判决的结果看,对交易相对人利害关系的认定尚需进一步予以明确。

三、合法性审查的范围

我国法院对行政行为的合法性审查存在从单纯的形式审查到兼具实质审查的发展过程。〔57〕参见何海波:《论行政行为“明显不当”》,载《法学研究》2016年第3期,第71页。但一直以来实质审查的范围与标准是困扰行政诉讼法学界与实务界多年的难题,此情况在反垄断行政诉讼中表现得尤为凸显。

(一)行政执法之诉

除了“裕泰诉海南省物价局案”(以下简称“裕泰案”)〔58〕最高人民法院(2018)最高法行申4675号行政裁定书。涉及纵向垄断协议(转售价格维持)外,其他的行政执法之诉均为横向协议案件。〔59〕其他案件分别是:“贵州省多个驾校诉贵州省发改委案”,贵州省贵阳市中级人民法院(2018)黔01行初805号行政判决书;“上海海基业高科技有限公司诉安徽省工商局案”,北京市高级人民法院(2018)京行申1421号行政裁定书;“山东省多个会计师事务所起诉山东省工商局案”,山东省济南市中级人民法院(2016)鲁01行终482号行政裁定书;“北京安达智起诉北京市发改委案”,北京市第二中级人民法院(2019)京02行终310号行政裁定书;“西安宏林实业有限公司诉陕西省物价局案”,西安铁路运输法院(2016)陕7102行初1071号行政判决书;“江苏省多个混凝土公司起诉江苏省物价局案”,江苏省南京市中级人民法院(2014)宁行初字第70号行政裁定书。我国《反垄断法》在实体法层面明示的横向协议适用本身违法的分析模式,也即这些垄断协议一旦达成即可认定其违法。〔60〕我国也存在将横向协议按照合理原则处理的案例,但受到了学者的强烈批评。参见李剑:《横向垄断协议法律适用的误读与澄清——评深圳有害生物防治协会案》,载《法学》 2014年第3期,第128页。在所有的横向协议案件中,原告对执法机构的事实认定并无异议,只是主张其行为具有促进竞争的效果,这些主张虽未获得法院支持,但这主要涉及实体法方面的问题,兹不赘述。但是,涉及纵向协议的“裕泰案”却引发了非常严重的程序问题——最高人民法院在审案时因过于拘泥于形式审查,导致转售价格维持的行政执法与民事诉讼发生了严重冲突。

我国《反垄断法》唯一明示的纵向协议为转售价格维持,但未明确该行为的分析模式。实践中有两种截然相反的认定方法:反垄断执法机构对转售价格维持采取“本身违法原则”, “无须对该协议是否符合‘排除、限制竞争’这一构成要件承担举证责任”;〔61〕最高人民法院(2018)最高法行申4675号行政裁定书。但法院在民事诉讼案件中(代表性案例为“强生案”〔62〕上海市高级人民法院(2012)沪高民三(知)终字第63号民事判决书。其他案件还有“横沥国昌诉格力案”,广东省高级人民法院2016粤民终1771号民事判决书等。)则认为,该行为应当适用合理原则,即除了分析该行为是否存在外,还需根据具体案情分析该行为是否产生了排除、限制竞争的效果。在“裕泰案”之前,行政执法案件从未进入过司法程序,因此行政执法与民事诉讼之间的冲突还仅限于学界争论,〔63〕参见兰磊:《转售价格维持违法推定之批判》,载《清华法学》2016年第2期,第94页;李剑:《中国反垄断法实施中的体系冲突与化解》,载《中国法学》2014年第6期,第13页。“裕泰案”则正式将这一冲突交给了司法机构。

在该案中,裕泰公司以海南省物价局的认定方法与“强生案”存在冲突为由申请撤销该行政决定书。该案经过海口市中院一审、〔64〕海南省海口市中级人民法院(2017)琼01行初681号行政判决书。海南省高院二审,〔65〕海南省高级人民法院(2017)琼行终1180号行政判决书。最后递呈最高人民法院再审。但是再审的判决理由有点模棱两可。最高人民法院先是认为转售价格维持“是较为典型的纵向垄断协议,往往具有限制竞争和促进竞争的双面效应”,因此应当“综合考虑协议所涉及的市场具体情况、协议实施前后的市场变化情况、协议的性质和后果等因素后,对垄断协议进行判断”。在此,最高人民法院虽未使用合理原则的措辞,但实质上是认可了转售价格维持应当适用合理原则。但随后其又说:“在当前的市场体制环境和反垄断执法处于初期阶段的情况下,如果要求反垄断执法机构在实践中对纵向垄断协议都进行全面调查和复杂的经济分析,以确定其对竞争秩序的影响,将极大增加执法成本,降低执法效率,不能满足当前我国反垄断执法工作的需要。”依此得出的结论应当是:受实际执法条件的限制,转售价格维持在现阶段可暂按本身违法处理。但最高人民法院却表达了“在民事诉讼中,法院必须要审查垄断协议是否具有排除、限制竞争的效果,因此‘强生案’的处理也无不当”的观点。如此一来,最高人民法院旗帜鲜明地维护了转售价格维持实践执法中的“二元标准”——反垄断执法机构可以将之视为本身违法,法院也可以按照合理原则处理。

触发此问题的实质原因在于最高人民法院在案件审理中过于司法谦让而未作适度的实质审查。单就形式审查来说,由于《反垄断法》未明确转售价格维持的分析方法,所以执法机构按本身违法处理并不存在问题,但同一法条在不同执法程序中可作不同的解释,这与统一执法的要求大相径庭。在其他法域,对转售价格维持的执法态度亦不尽相同:有以欧盟为代表的本身违法,也有以美国为代表的合理原则。〔66〕参见侯利阳:《转售价格维持的本土化探析:理论冲突、执法异化与路径选择》,载《法学家》2016年第6期,第72-73页。我国选择哪条道路无本质上的优劣,但这并不意味在执法时也可以不统一。除了转售价格维持,国际反垄断领域还存在其他执法分歧的垄断行为,如掠夺性定价,〔67〕对于掠夺性定价,美国有“是否存在未来能够收回成本的可能性”的要求,欧盟对此则无硬性规定。参见Adrian Emch、Gregory K. Leonard:《掠夺性定价的经济学及法律分析——美国和欧盟的经验与趋势》,载《法学家》2009年第5期,第100页。所以说,若不对此问题加以重视和研究,类似情形难免还会出现。

(二)举报之诉

举报之诉由合法性审查所引发的原告败诉问题同样是因为司法审查恪守形式审查所致。《反垄断法》及其配套法规对举报的受理未作任何程序性要求,单纯的形式审查几无办法认定行政执法机构的不作为。目前因缺乏程序性规定而致无法认定行政不作为的情形主要有二种:(1)缺乏举报案件办结时限的要求。比如,在“佩洛仕诉国家工商总局案”〔68〕北京市高级人民法院(2018)京行终1499号行政裁定书。中,原告在2016年9月向被告举报,被告虽进行了一定的调查,但直至原告提起诉讼时(1年后),被告也未作出任何的行政决定。由于缺乏举报处理时限的规定,并且执法机构也主张该举报仍在处理之中,法院最终认定被告正在履行职责,不属于行政不作为。(2)反垄断执法机构要求举报人必须提供“涉嫌垄断协议的相关事实和证据”,〔69〕参见《禁止垄断协议暂行规定》第16条、《禁止滥用市场支配地位行为暂行规定》第24条、《制止滥用行政权力排除、限制竞争行为暂行规定》第12条。但未明确与之相关的证明标准。在实践中,对于反垄断执法机构以举报人提交的事实与证据不充分为由不予立案的案件,〔70〕参见“海州天友房产经纪服务所诉浙江省工商局案”,浙江省高级人民法院(2017)浙行申234号行政裁定书;“夏欣诉市场监管总局案”,最高人民法院(2019)最高法行申7214号行政裁定书。因缺乏相关规定,法院最终都会选择支持执法机构。

(三)行政垄断之诉

我国《反垄断法》规定的行政垄断应同时具备三个要件:一是主体要件,即应当是行政机关或法律法规授权的具有管理公共事务职能的其他组织;二是行为要件,即行政主体欠缺法律法规规章或国家政策依据,或者违反法定程序,实施了行政垄断行为;三是效果要件,行政机关指定经营者的行为产生了排除、限制同一市场其他同业竞争者竞争的客观效果,损害了市场公平竞争秩序。〔71〕参见广东省高级人民法院(2015)粤高法行终字第228号行政判决书。在目前的行政垄断之诉中,司法审查的重点主要集中在第二个要件。行政垄断之诉是原告胜诉率最高的诉讼类别,这主要归因于被告没有遵守公开招标程序就直接指定交易对象;〔72〕参见“海丝船舶评估咨询有限公司诉福鼎市海洋与渔业局案”,福建省高级人民法院(2019)闽行终159号行政判决书。或者在公开招标程序中事先内定中标企业;〔73〕参见“真诚公共汽车运输公司诉汕尾市政府案”,广东省高级人民法院(2016)粤行终1455号行政判决书。或者在单一招标程序没有遵守《政府采购法》或地方法规的程序性要求;〔74〕参见广东省高级人民法院(2015)粤高法行终字第228号行政判决书。或者在行政许可中增加其他要求且又缺乏法律授权〔75〕参见“金为发诉盱眙县运输管理所案”,江苏省盱眙县人民法院(2014)盱行初字第0004号行政判决书。等。

值得反思的是,法院对于第三个要件的分析基本上都是一笔带过。原则上看,只要是依法做出的行政行为都能够维护公平竞争,但在某些经济领域中却并不必然如此。比如,在医疗卫生领域已经发生了多起行政垄断之诉的案件,这些案件均因药品流通领域的集中采购制度引发。〔76〕参见“民康医药有限公司诉丰顺县政府案”,广东省高级人民法院(2015)粤高法行终字第745号行政裁定书;“奥吉娜药业有限公司诉福建省卫生和计划生育委员会案”,福建省福州市鼓楼区人民法院(2016)闽0102行初10号行政裁定书;“奥吉娜药业有限公司诉山东省卫生和计划生育委员会案”,山东省济南市历下区人民法院(2014)历行初字第58号行政裁定书。在一些案件中,行政机关最后只选定了一家中标企业,这虽然也符合招标程序,但还是会造成中标企业在一定时期内的垄断地位,可能引发排除、限制竞争的问题。若法院只是审查行政机关是否遵守了公开招标的程序性要求,无形中会弱化保护公平竞争的实质。

此外,本文还观察到两起〔77〕参见“真诚公共汽车运输公司诉汕尾市政府案”,广东省高级人民法院(2016)粤行终1455号行政判决书;“东渝燃气公司诉垫江县经济和信息化委员会案”,重庆市第三中级人民法院(2016)渝03行终113号行政判决书。确认行政机关行为违法但因“撤销会给国家利益、社会公共利益造成重大损害”〔78〕《行政诉讼法》第74条。关于违法行政行为的撤销阻却事由的讨论,参见黄辉:《违法行政行为撤销阻却事由司法适用研究》,载《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2019年第5期,第68页。而不予以撤销的案件。对于这类原告胜诉的案件,法院一则不撤销行政机关的违法行为,二则缺乏与反垄断执法机构的联动措施(比如,移交反垄断执法机构进行处理),涉案行政机关的违法行为实际上并未得到处罚,再加上我国尚未明确胜诉原告可就行政垄断提起国家赔偿之诉,所以原告胜诉仅具形式上的意义。这样的结果不但会纵容行政机关的违法行为,而且也无法真正保护公平竞争。

四、构建反垄断行政诉讼特别程序的必要性

由于反垄断行政诉讼缺乏专门的程序规则,现今的制度运行还是建构在行政诉讼的一般性法律与理论之上。前述的梳理表明,目前反垄断行政诉讼的总体运行效果不但要低于其他行政诉讼案件,而且也存在诸多执法不统一的领域。但也应看到,行政诉讼的改革非常复杂,不但要着眼于实际问题的解决,还要“兼顾司法体制、司法能力和司法资源的限制”。〔79〕最高人民法院(2017)最高法行申169号行政裁定书。所以我们还需要分析现阶段我国是否存在创设专门的反垄断行政诉讼程序规则的现实必要。

(一)深化公平竞争审查的必要

如果说《反垄断法》 在2008年生效之时还只有部门法层面的微观意义,那么在2016年国务院《关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的意见》〔80〕国发〔2016〕34号。(以下简称“意见”)出台后,其便有了促进社会主义经济发展的宏观意义了。《意见》的发布是为了响应2013年中共十八届三中全会提出的“使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”的重大历史命题,是对《反垄断法》维护公平竞争基础性作用的再次强调。目前各级政府部门都已建立了公平竞争审查工作部际联席会议制度,开始着手全面审查违反公平竞争的各种行政行为。〔81〕参见国家市场监督管理总局:《市场监管总局公布公平竞争审查制度2018年总体落实情况》,载中央人民政府网,http://www.gov.cn/xinwen/2019-01/27/content_5361519.htm, 2021年12月2日访问。公平竞争审查制度的建立及落实让《反垄断法》不但成为市场主体必须遵守的基础性法律,也成为行政机关在做出经济性行政行为时必须遵守的基础性法律。

目前的公平竞争审查仅限于行政机关的自我审查,对于自我审查的有效性学界一直持怀疑态度,并呼吁尽快建立第三方审查机制。〔82〕参见张守文:《公平竞争审查制度的经济法解析》,载《政治与法律》2017年第11期,第9页。在此之前,法院以司法审查的方式参与公平竞争审查就具有十分重要的意义。公平竞争审查的内容与《反垄断法》所禁止的行政垄断的内容高度重合,〔83〕参见黄勇、吴白丁、张占江:《竞争政策视野下公平竞争审查制度的实施》,载《价格理论与实践》2016年第4期,第33页。不符合公平竞争审查的行为原则上也是违反《反垄断法》的行为。司法机构有义务通过有效执行《反垄断法》的方式来参与公平竞争审查,这在司法体制方面不存在限制。

但从目前反垄断行政诉讼发展的状况看,司法审查在维护公平竞争审查中的作用微乎其微。比如,单在2018年我国的行政机关就在公平竞争审查中清理出了两万多份含有地方保护、指定交易、市场壁垒内容的文件;〔84〕参见国家市场监督管理总局:《市场监管总局公布公平竞争审查制度2018年总体落实情况》,载中央人民政府网,http://www.gov.cn/xinwen/2019-01/27/content_5361519.htm,2021年12月2日访问。而行政垄断之诉发展至今也只有56件,显而易见有大量的行政垄断尚未进入司法审查的视野。另外,根据2019年最高人民法院的工作报告,我国法院当年共审结一审行政诉讼案件25.1万件,〔85〕参见《关于最高人民法院工作报告的决议》, 2019年3月15日第十三届全国人民代表大会第二次会议通过。而反垄断行政诉讼案件的年均数量仅为27.5件,适度扩大《反垄断法》的受案范围与审查范围并不会对法院的司法能力和司法资源造成太大影响。

(二)提升行政执法水平的必要

除了调整行政垄断行为外,《反垄断法》还调整反垄断执法机构的执法行为。反垄断行政执法主要是行政处罚行为,但基于反垄断法的种种特性,该领域的行政执法与其他领域的行政执法还是有着较大差异,后者多属于行为规制法,执法难点主要不在于违法行为的认定,而在于处罚结果的裁量。〔86〕参见周佑勇、钱卿:《裁量基准在中国的本土实践——浙江金华行政处罚裁量基准调查研究》,载《东南大学学报(哲学社会科学版)》2010年第4期,第44页。反垄断法虽然也以行为规制为立法表现形式,但本质上属于效果规制法,其行政执法的重心不是处罚结果的裁量,而是垄断行为的违法性认定。这种模式自20世纪70年代经济学分析引入反垄断执法后变得更加明显,〔87〕参见侯利阳:《大历史视角下的反垄断法与本土化移植》,载《交大法学》2018年第4期,第70页。在本身违法行为之外,反垄断法在立法层面不预设任何垄断行为的违法性。因此,行政执法机构在发现涉案行为符合垄断行为的表面特征后,还需通过经济分析来证明该行为具有排除、限制竞争的效果(违法性要件)。

此一执法模式造成了“反垄断立法规定含糊”〔88〕参见游钰:《论反垄断执法的司法审查》,载《中国法学》2013年第6期,第36页以下。的缺陷。比如,我国《反垄断法》的条文中大量使用“没有正当理由,不得从事某种行为”的立法模式,但并未具体解释何者为正当理由。“无法可依”的《反垄断法》所造成的法律不确定性不仅会让被执法主体恐慌,也会让执法主体为难。这种为难的外在表现之一就是反垄断行政执法的时间畸长,如我国行政执法的平均办案时间为14个月,欧美则往往长达数年。〔89〕参见李剑:《中国反垄断执法机构间的竞争——行为模式、执法效果与刚性权威的克服》,载《法学家》 2018年第1期,第91页。此外,反垄断行政处罚决定书一般都较其他行政处罚决定书要长,如原国家工商总局在“利乐案”〔90〕参见工商竞争案字〔2016〕1 号。中的处罚决定书就有47页,而国际上长达几百页的反垄断处罚决定书比比皆是。为了消除立法的不确定问题,各国反垄断执法机构都争先制定执法细则,我国执法机构至今已发布了二十多件执法细则,而欧盟的反垄断执法细则更是多达七百余页。〔91〕See European Commission, Compilations of EU Antitrust Legislation, https://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/legislation.html, last visit on Dec. 2, 2021.

反垄断法的“弹性执法与巨大的自由裁量权”〔92〕参见游钰:《论反垄断执法的司法审查》,载《中国法学》2013年第6期,第36页以下。并不利于该法的有效实施,而通过执法细则进行明确无疑是解决该问题的关键。在既往的执法实践中,我国反垄断执法机构在执法细则制定方面的努力为《反垄断法》的全面落地提供了强有力的保障。但目前我们仍缺乏引导执法机构系统性制定执法细则的法律,因此执法机构尚未对所有的领域均制定执法细则,如对举报的处理。前述分析已经证明执法细则的缺乏让反垄断法的实施大打折扣。鉴于此,在指导执法细则制定的法律出台之前,法院可在督促反垄断执法机构依法行政的工作中扮演重要角色,即法院可通过适当扩充实质审查的方式来加快反垄断执法机构制定执法细则的步伐,让反垄断的各项行政执法工作真正做到有法可依。

(三)弥补民事诉讼不足的必要

反垄断民事诉讼与行政诉讼共同构成了《反垄断法》的司法救济方式。我国未硬性规定各种执法程序的先后顺序,〔93〕比如日本就规定反垄断行政执法的前置地位,民事诉讼只能跟随行政执法或行政诉讼进行。参见王健:《日本反垄断法的私人执行制度——历史演进与最新发展》,载《太平洋学报》2007年第7期,第3页。因此民事诉讼与行政诉讼在一定程度上存在替代性的联动效应。从理论上说,若某一程序执行不足,另外一个也可作有效补充。因此,若反垄断民事诉讼能够有效实施的话,则行政诉讼的部分功能就可被替代,创设反垄断行政诉讼程序规则便也不具紧迫性。但是,下述三种现象使得我国的反垄断民事诉讼难以像美国那样成为有效实施反垄断法的支柱。

首先,我国缺乏反垄断民事诉讼有效实施的配套制度。几乎所有国家的反垄断民事诉讼都以美国为模板,但也只有美国真正做到了以民事诉讼为重心的反垄断执法模式——近年来美国98%左右的反垄断案件都是民事诉讼案件。〔94〕See Z. Juska, The Eあectiveness of Private Enforcement and Class Actions to Secure Antitrust Enforcement, Antitrust Bulletin,Vol. 62, No. 3, 2017, p. 605.学者们将反垄断民事诉讼在美国的成功归因于五个制度性因素的保障:集团诉讼制度、三倍赔偿制度、证据交换制度、败诉方承担胜诉方所有支出制度、律师不胜诉不收费制度(Contingency Fees)。〔95〕See D. Woods, Private Enforcement of Antitrust Rules: Modernization of the EU Rules and the Road Ahead, Loyola Consumer Law Review, Vol. 16, No. 4, 2004, p. 436-438.我国反垄断民事诉讼仅吸收了第四个制度,即原告可以将“因调查、制止垄断行为所支付的合理开支计入损失赔偿范围”。〔96〕参见《关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定》第14条。其他保障制度的缺失造成了一个比较尴尬的局面——时至今日原告胜诉的反垄断民事诉讼案件不超过10件。〔97〕参见李国海:《我国反垄断民事诉讼举证责任分配制度之检讨——以典型案例为样本》,载《吉首大学学报(社会科学版)》2019年第1期,第12页。不过,即便我们引入其他制度也不见得就能解决所有问题。比如,美国的三倍赔偿制度就引发了反垄断滥诉的问题——被告因担心诉讼旷日持久所造成负面影响而被迫与原告和解的案件比例超过80%。〔98〕See I. Segal and M. Whinston, Public vs. Private Enforcement of Antitrust Law: A Survey, 2006, p.14, https://ssrn.com/abstract=952067, last visit on Dec. 2, 2021.

其次,以私益为目的而发起的民事诉讼难以承载反垄断执法的公益目的。反垄断法旨在保护所有市场主体公平竞争的公共利益,而反垄断民事诉讼的主要目的是保护原告的私人利益。〔99〕See S. Shavell, The Social versus the Private Incentive to Bring Suit in a Costly Legal System, Journal of Legal Studies, Vol.11,No.2, 1982, p. 334.虽然一般情况下二者相辅相成,但并非总是如此。比如,在“华为诉交互数字案”中〔100〕参见广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第306号民事判决书。就充分展示了二者的内在冲突。在该案中,交互数字要求华为支付高额的专利使用费,被华为起诉滥用市场支配地位。广东省高级人民法院二审判决交互数字败诉,将专利许可费设定为报价的百分之一。该案不但被我国学者给予极高的赞扬,〔101〕参见王晓晔:《标准必要专利反垄断诉讼问题研究》,载《中国法学》2015年第6期,第236页。也入选了最高人民法院发布的反垄断实施十周年的十大典型案件。〔102〕参见《2008—2018年中国法院反垄断民事诉讼10大案件案情简介》,载中国法院网,https://www.chinacourt.org/article/detail/2018/11/id/3577648.shtml,2021年12月2日访问。但是,制作如此精良的判决书事后并未被当事人执行,甚至当事人可能根本也没有意愿执行。双方在二审判决发布两个月后就决定以仲裁的方式来再次确定许可费,〔103〕See InterDigital, Annual Report 2016, https://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReportArchive/i/NASDAQ_IDCC_2016.pdf, last visit on Dec. 2, 2021.最终执行的许可费至少是法院判决的十倍。〔104〕二者最终确定的费率并未公开。根据交互数字2016年年报(同上注),华为最终支付的费率要高于三星,根据广东省高级人民法院的判决书,三星支付的费率约为0.18%,因此,华为最终支付的费率至少为0.18%,约是判决书确定的费率(0.019%)的十倍。虽然民事诉讼并不禁止双方当事人随时的庭外和解,但若反垄断判决书沦为当事人商业谈判的筹码,那么反垄断法的执法权威势必要大打折扣。

最后,反垄断民事诉讼难以有效监督垄断协议行为。我国执法机构处理的垄断协议案件是滥用市场支配地位案件的2.8倍,但在反垄断民事诉讼领域滥用市场支配地位案件却是垄断协议案件的17倍。〔105〕参见张晨颖:《损失视角下的垄断行为责任体系研究》,载《清华法学》2018年第5期,第195页。究其原因,垄断协议(尤其是横向垄断协议)多在私密状态下签订,内容难为外人所知。因此,私个体较难对垄断协议发起反垄断民事诉讼。而滥用行为是市场中的公开行为,私个体既能以竞争者的行为为参照点来获悉垄断行为的违法效果,又能自行收集公开数据粗略论证滥用行为的违法性,因此诉讼难度相对较低。

五、反垄断行政诉讼特殊规则之建构

前述分析显示我国反垄断行政诉讼中的法律问题主要集中在如下三个方面:(1)原告资格认定模糊;(2)相关行政执法程序缺乏;(3)司法审查范围较窄。鉴于行政诉讼在反垄断执法体系中的重要性及改革的必要性,本文拟就未来的司法改革提出如下建议。

(一)确立以程序参与为基础的利害关系认定制度

我国反垄断民事诉讼允许因垄断行为受到损失的所有主体成为原告,〔106〕参见《关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定》第1条。这包括所有的竞争者、交易相对人与消费者。但行政诉讼除了要实现和民事诉讼一样的纠纷解决功能外,还要兼顾行政行为的效率与确定性。在市场中,垄断行为的影响十分广泛,若利害关系人的范围设定过宽,则行政行为的效力将会长期处于不确定状态,这既会影响行政机构的正常行政活动,也会影响行政相对人的权益。因此,在行政诉讼中我们不能确立类似民事诉讼中“以损害来判断原告资格”的标准。为了确定反垄断行政诉讼的原告资格,本文将垄断行为分为“存在具体对象的垄断行为”与“不存在具体对象的垄断行为”两类,分别予以分析。

前者是指为了排除、限制特定市场主体的竞争而实施的行为。这些主体包括但不限于被联合抵制的主体、转售价格维持中的合同相对方、被拒绝交易的主体、被指定交易对象的交易相对人等。此类行为存在“特定的、个别的”指向对象,且数量较少。此时法院应当认定这些主体的合法权益受到不利影响,因此具有利害关系。〔107〕参见胡建淼:《行政诉讼法学》,法律出版社2019年版,第247页。这些主体既可以提起举报之诉,也可以提起行政执法之诉和行政垄断之诉。这便可以解释为何法院单单在“孙福武案”中认定猪肉经营户对于菜市场指定猪肉进货渠道的行为具有利害关系。

后者不是为了排除、限制特定竞争者的垄断行为,违法主体实施此类行为旨在排除、限制不特定市场主体的竞争。由于被此类垄断行为影响的市场主体不特定且数量众多,若赋予这些主体普遍的原告资格就会影响行政行为的执行效率,但也不能完全忽视这部分市场主体的利益。欧盟法对于原告资格有着与我国类似的“特定的、个别的利益”的利害关系要求,〔108〕See N. Petit and D. Geradin, Judicial Remedies Under EC Competition Law: Complex Issues Arising from the Modernization Process, 2006, p. 11, https://ssrn.com/abstract=877967, last visit on Dec. 2, 2021.在反垄断领域,欧盟法院将当事人是否参与行政机构为做出行政行为而特别设置的程序(如听证会、招标程序等)作为重要的评判因素。同时为行政执法机构的执法行为作出了严格的程序性限制,比如举报的处理以及听证会的组织等。〔109〕See Council Regulation (EC) No 1/2003 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty, OJ L/1/1, January 1, 2003, Article 27; And Commission Regulation (EC) No 773/2004 relating to the conduct of proceedings by the Commission pursuant to Articles 81 and 82 of the EC Treaty, OJ L 123, April 27 2004, Article 12-13.举报成功的举报人和参与听证会的主体都可被认定为适格原告。〔110〕See A. Jones and B. Sufrin, EU Competition Law: Text, Cases and Materials, Oxford University Press, 2014, p. 993-994.我国在实践中已经部分接受了这一做法,因此,对于这部分主体不妨可仿效欧盟将程序参与作为认定利害关系的基础。

(二)建立司法审查对程序性执法细则制定的督促机制

以程序参与来认定利害关系就必须有相应的程序性规范作为认定基础,但我国缺乏引导执法机构制定执法细则的立法性规范文件。程序性规定非常琐碎,很多事项在实际问题出现前行政执法机构可能也无法意识到该领域还需要制定执法细则,这在实践中已经造成了不少问题。比如,虽然我国反垄断执法机构设有立案程序,但对调查无果的案件缺乏终止程序,这会导致被调查的经营者长期处于不确定状态。〔111〕如原国家工商总局于2014年6月启动对微软的反垄断调查,但至今未宣布该调查是否终结或者是仍在继续。又如,在行政执法之后的民事诉讼中,行政执法机构是否以及如何承担提供证据的信息公开义务也缺乏规定。〔112〕参见颜运秋、周晓明、丁晓波:《我国反垄断私人诉讼的障碍及其克服》,载《政治与法律》2011年第1期,第96页。随着反垄断执法工作的深入,反垄断执法程序的透明度问题会变得越发重要,建议在反垄断行政诉讼中确立“缺乏相应程序性执法细则的行政行为当然违法”原则。在现阶段,设置该原则的目的并不是要对行政执法程序做任何具体要求,而只是以“有则合法、无则非法”的形式性审查来敦促反垄断执法尽快建立健全各种程序性规范。

(三)适度加强司法审查的力度

我国目前所坚持的“形式兼顾实质审查”的司法审查原则总体上能够保障反垄断行政诉讼的有效实施,这也是国际反垄断领域通行的司法审查原则。比如,欧盟法院就将审查范围限定在“是否遵守程序法与实体法的规定、事实认定是否准确、分析是否存在明显错误、是否存在滥用职权”等情形。〔113〕See Case T-28/03, Holcim v. Commission, 〔2005〕 ECR II-1357, para. 95.与我国《行政诉讼法》第70条的要求基本一致。但是,我国法院在反垄断行政诉讼中因太过拘泥于形式审查,所以有加强实质审查之必要。

对于反垄断行政执法的司法审查来说,垄断行为的违法性认定因经济分析的引入而变得非常复杂且极具专业性,让法院在短时间内仅凭案卷材料就对行政决定书作出全面的实质审查存在现实困难。因此,美国和欧盟的法院均将经济分析纳入行政执法机构的自由裁量权范畴,对之原则上不做实质审查。在此,笔者也认可最高人民法院在“裕泰案”中的判断,即在现阶段不宜对反垄断行政执法机构做过高的经济分析要求,但不做过高要求并不意味不做要求。比如,欧盟法院就未因形式审查的限制而在司法审查中扮演消极角色,其在1992—2016年共审查了179个行政决定书(不包含经营者集中案件),其中判决行政执法机构败诉的案件有54件,占比超过30%。〔114〕See Y. Katsoulacos, G. Makri and E. Metsiou, Antitrust Enforcement in Europe in the Last 25 Years: Developments and Challenges, Review of Industrial Organization, Vol. 55, No. 5, 2019, p. 19.因此,我国法院也应适度加强司法审查的强度,可以先从审查行政执法机构的经济分析是否完整和充分做起,至少不能再出现“裕泰案”〔115〕“裕泰案”二元执法体系的产生可能还与反垄断民事诉讼与行政诉讼分属不同的法庭审理相关。中二元执法体系均可的现象。因此,在未来的司法改革应再考虑将反垄断行政诉讼与民事诉讼都交由知识产权法院(法庭)审理,以保证法律适用的统一性。

对于行政垄断的司法审查而言,行政机关在做出行政行为时需要考虑多重因素,其中对于社会性因素的衡量客观上也难以在司法程序中解决,至少在现阶段也不适合在行政垄断之诉中对行政机关的行政行为做全面的实质审查。但法院可要求行政机关说明其在做出行政行为时如何将防止行政垄断作为重要因素进行考虑,并且其行政行为不会造成排除、限制竞争的效果,随后再审查行政机构的辩解是否存在不充分、不合理的地方。另外,鉴于实践中已经出现了多起法院判定行政机关实施行政垄断但不撤销的案件,可考虑在行政垄断之诉中建立法院与反垄断执法机构的联动机制。当法院确认涉案行政机关的行为违法后,可将判决书同时抄送反垄断执法机构,由后者及时启动后续的行政执法工作。

六、余论

作为新兴的反垄断法域,我国目前在执法经验、执法能力、案件储备、学术研究等方面暂时还落后于欧美。但在短短13年的反垄断执法工作中,我国不仅取得了举世瞩目的成绩,而且也逐渐成为欧美之外的第三大反垄断法域。时至今日,我国各项反垄断规章制度较为完整,执法工作初具成效,竞争文化逐步普及,再加上我国的经济体量,我们有理由相信下个十年将会是我国在反垄断执法中比肩甚至超越欧美的过程。与之前的粗线条执法相比,未来的反垄断执法必将是精细化作业的过程,反垄断行政诉讼也会在这个进程中扮演重要角色。为此,有必要着力打造更为坚实的反垄断行政诉讼程序,为反垄断执法水平的进一步提升提供程序保障。