实现多种目标下的能源和经济转型路径

摘 要 能源转型常规目标是保障能源安全供应,提供社会经济发展所需的能源。能源活动与社会经济、环境发展等多领域的目标相关联,如温室气体减排目标、大气污染治理等。能源行业是用水量相当大的部门,能源作为原料和很多石化产品相关,能源开采是我国最大的采矿产业,所以,能源转型的影响是多方面的。未来的能源转型研究,需要在多种目标的情况下进行分析。IPAC模型组采用多目标分析体系,研究我国长期能源转型路径,确定影响能源转型的主要因素,分析相关目标对能源转型的约束和能源转型对这些目标的影响。我国的能源转型路径可以协调一致地促进多种目标的实现,同时需要技术的创新发展。能源转型路径研究可以为实现多种目标下的经济社会发展战略提供支持。

关键词 能源转型 大气污染治理 能源安全 碳中和 碳捕集 绿氢 可再生能源

作者简介:姜克隽,博士,中国宏观经济研究院能源研究所研究员。

基金项目:科技部重点研发项目“结合增暖1.5℃下集成预估的我国减排目标确定和路径优化”(2017YFA0603804);科技部重点研发项目“世界主要国家碳减排潜力与经济代价研究”(2017YFA0605302)

一、引 言

能源行业是我国社会经济发展的核心支撑行业,能源出了问题,社会经济会即刻出现问题。因此,能源的发展不仅影响我国社会经济目标的实现,而且全方位影响着我国社会经济的发展前景。常规的能源发展一般是在安全供应的目标下推进。20世纪90年代以来,气候变化问题被纳入全球各国的决策进程之中,因为能源活动排放的二氧化碳占全部二氧化碳排放的80%以上,所以能源发展开始受到二氧化碳减排的影响。20世纪90年代末,我国开始治理大气污染,在这个过程中,认识到与雾霾有关的污染物排放,约65%来自能源活动。在雾霾治理进程中,我国将减少能源活动的大气污染物排放作为能源发展的重要政策。2013年9月10日,國务院发布了《大气污染防治行动计划》,改进优化能源结构,控制煤炭消费特别是散煤的使用成为最主要的雾霾治理政策。展望未来,我国已经宣布了2030年前碳达峰目标和2060年前碳中和目标,大气污染治理在前期取得显著成果的情况下开始进入治理的深水区,这些都需要我国的能源结构明显转型。根据相关研究估测,到2050年我国非化石能源占一次能源消费的比例将达到75%甚至更高,能源结构明显转型。同时,我国石油消费将明显下降,届时我国不需要石油进口,天然气进口也将明显下降,我国开始出口氢。到那个时候,能源安全的含义将转变为能源高可靠度供应安全,在大规模可再生能源等不稳定电力接入的情况下确保高可靠性电力供应,实现99.99%以上的供电可靠性。

习近平主席关于中国碳中和愿景的重要宣示为我国应对气候变化、实现绿色发展指明了方向。党中央多次在经济工作会议、财经工作会议上布局碳达峰碳中和战略,这预示着实现碳中和已经不仅是温室气体减排事务,而且事关技术创新和经济发展。习近平总书记主持召开中央财经委员会第九次会议并发表重要讲话强调,实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局。

由此可见,我国能源和经济转型需要在更加广泛的国家发展目标下进行解析,构建温室气体和大气污染物净零排放、用水量、化学品毒性和矿物开采量明显下降等多重目标,助力实现碳中和愿景、美丽中国远景目标、生态文明建设等中长期目标。

二、多重目标

在IPAC模型组的研究中,多重目标的设定主要依据美丽中国建设的含义,以人类社会对自然的影响最小为目标,根据能源活动带来的各种影响设置未来的目标。这些目标主要包括气候变化目标、大气质量目标、减少水的使用、生产低毒性的化工产品、减少矿物开采、农业改革等。

(一)气候目标

依据《巴黎协定》,各国支持将全球气温升高幅度控制在2℃以内的目标,力争实现1.5℃温升目标。温升目标将是推动能源转型的最为重要的影响因素,实现温室气体深度减排,需要能源系统的明显转型,否则减排成本将很大,而且会与其他发展目标发生冲突。

(二)大气质量目标

世界银行设置了大气质量推荐标准,即PM2.5达到10微克/立方米。2021年10月,世界卫生组织进一步提出了推荐目标,即5微克/立方米。我国的本底PM2.5浓度已经达到7微克/立方米,因而我国可以努力实现10微克/立方米的目标。目前,能源活动排放的大气污染物占大气污染物总量的65%左右,而且能源行业属于易治理行业,因此大气质量目标也对能源转型提出了很高的要求。

(三)控制和减少水的消费

除农业以外,能源行业是用水量最大的部门。大量的水主要用于化石燃料燃烧锅炉工艺,包括工业锅炉、电站锅炉以及供热锅炉等。未来,随着社会经济发展,我国对水的需求量很有可能持续提升,因此,能源转型需要将减少水的消费作为目标之一。

(四)低毒性的化工产品生产

大部分石化产品和化工产品来自化石能源,以化石能源为原料,使用化石燃料作为生产时的能源。人类社会影响自然的主要途径之一就是使用化学产品。未来的氢基产业将改变化工产业,绿氢不仅将使生产绿色的化工产品成为可能,而且产品价格低廉。因此,在未来的产业变革中将出现新型化工产品的生产和制造,降低生产过程和产品的毒性,大大减少对自然生态的影响。

(五)明显减少矿物开采,减少对自然的伤害

能源是所有行业中开采量最大的,大量的矿井、塌陷区不仅破坏了地下水,也会带来地表的破坏,这些都属于人类生产活动对地球的伤害。因此,能源转型研究不仅要尽量减少能源开采活动,同时也要分析能源转型对其他矿物开采的影响。

(六)农业的变革

农业是温室气体排放的重要来源之一,而且很难实现深度减排。能源转型有可能对农业生产产生重大的变革性影响。如利用便宜的可再生电力延长光合作用的时间,提高生产率等。另外,如果绿氢和回收的二氧化碳价格便宜,可以尝试工业化地生产食品和肉食。

三、能源和经济转型

(一)能源系统转型

《巴黎协定》提出,要把全球平均气温的升高幅度较工业化以前水平控制在2 ℃之内,并努力把温升幅度控制在1.5 ℃以内。研究发现,如果以温升幅度控制在1.5 ℃之内为目标进行情景设计,全球需要在2050年到2060年实现净零排放;如果要实现2 ℃的温升幅度控制目标,则需要在2070年后进入净零排放。根据IPAC模型研究结果,中国有望于2050年实现能源部门的净零排放,但需要在2025年左右实现碳排放达峰,随后加快减排速度。

这些情景的主要特征包括:到2050年,非化石能源占一次能源的比重达到或超过75%(按照发电煤耗方法计算);电力系统在2050年前实现零碳排放,之后进入负碳排放阶段;终端部门大力推进电力化;无法电力化的行业使用绿氢作为能源、原料以及工艺材料(如还原剂);大力发展碳捕集和利用(CCU)技术、碳捕集和封存(CCS)技术,到2050年,需要捕获的二氧化碳有可能达到16亿吨;在化石燃料发电、生物质能发电等过程中都需要使用CCU技术和CCS技术。

图1为IPAC模型组给出的未来一次能源情景。和其他模型组不同的是,IPAC模型组给予核电更大的发展空间,到2050年,我国核电发电装机容量达到5.6亿千瓦,加上其他核能的使用,装机容量将达到7.5亿千瓦。

未来,我国的能源安全将随能源转型而出现内涵转变。高比例非化石能源情景下,能源已经不需要进口,甚至开始向周边国家出口氢,能源安全从目前的保障能源进口转向控制能源相关的事故,以及高可靠度供应能源。依赖可再生能源和核能的情景将可以更加安全地供应能源,并且将保持能源价格独立,切断和国际能源价格的关联,避免能源价格受国际价格变动的影响。大力发展核能,可以在系统能源价格方面更具竞争力。尽管目前很多人对核能还有担心,但是核能的技术进步已经使现在的三代核电技术和以前的核电技术相比在安全程度上有了巨大进步,可以做到高度安全性,即使在出现核电厂事故的情况下,也能保证无死亡,核污染的有害影响不扩散到厂外。从能源系统角度来看,核电是最为安全、最为低碳、可以高可靠度供应电力的发电方式之一。

从发电情景来看,未来风电、光伏等可再生能源发电需要保持现阶段快速增长的趋势,同时较大幅度提高核能发电量(见图2)。

到2050年,我国仍会保留部分煤炭发电量,因此需使用CCS技术对二氧化碳进行收集、储存乃至研发利用。在1.5 ℃的情景下,2050年需捕集16亿吨二氧化碳,其中1亿~2亿吨可用于生产化工产品,助力实现净零排放或负排放。此外,应充分挖掘燃煤发电机组的调峰潜力,助力可再生能源发电的推广,提高消纳数量。

(二)终端用能部门的电力化转型

到2050年,在我国能源部门可实现净零排放或负排放的情况下,应鼓励终端用能部门尽快实现电力化转型,即到2050年,交通部门全部电力化,建筑部门基本电力化,工业部门尽量电力化。对于无法实现电力化的工艺,应鼓励使用氢能替代。

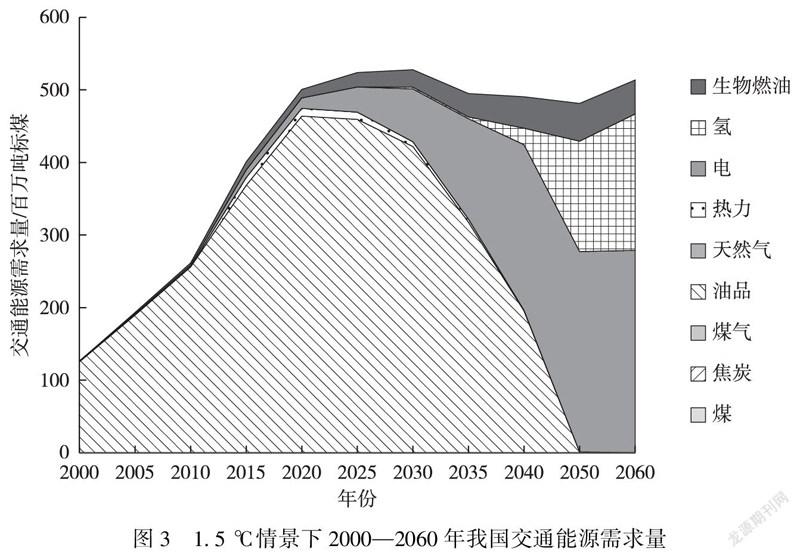

以交通部门为例。到2050年,我国交通部门可以实现能源完全清洁化,做到净零排放。2050年,道路交通将基本全部使用纯电动车,部分大型货车也将采用燃料电池车。在船舶方面,万吨以上船舶基本依靠燃料电池驱动,万吨以上船舶则采用纯电动电池驱动。在航空方面,大部分飞机将以生物航空燃油和氢燃料驱动。其他运输基本实现电力化。实现交通部门净零排放的重要因素之一是技术革新。研究表明,未来电动车有望彻底超越燃油车,即性能更好、售价更低。在IPAC模型中,在1.5 ℃情景下,我国交通部门的能源需求如图3所示。

(三)经济转型

实现多重目标,将对我国的经济转型产生明显和深远的影响。技术将发生变革,经济产业格局将随之出现变化。这些变化之中,多重目标的实现不会拖累经济发展,而是会更好地促进经济发展,增加GDP。实现这些经济转型,需要尽早做好准备。

2050年,工业部门应尽力实现电力化。针对难以电力化的工艺,可考虑用氢作为替换,例如在合成氨、苯、乙烯、甲醇等原材料时,在生产工艺中采用氢做还原剂和原料,或在有色金属、无机化工等行业的生产工艺中用氢还原矿石。分析交通部门和工业部门的转型需求发现,未来我国对氢的需求量(5000万~7000万吨)较大,需加快绿氢发展,使用零碳电力制氢。

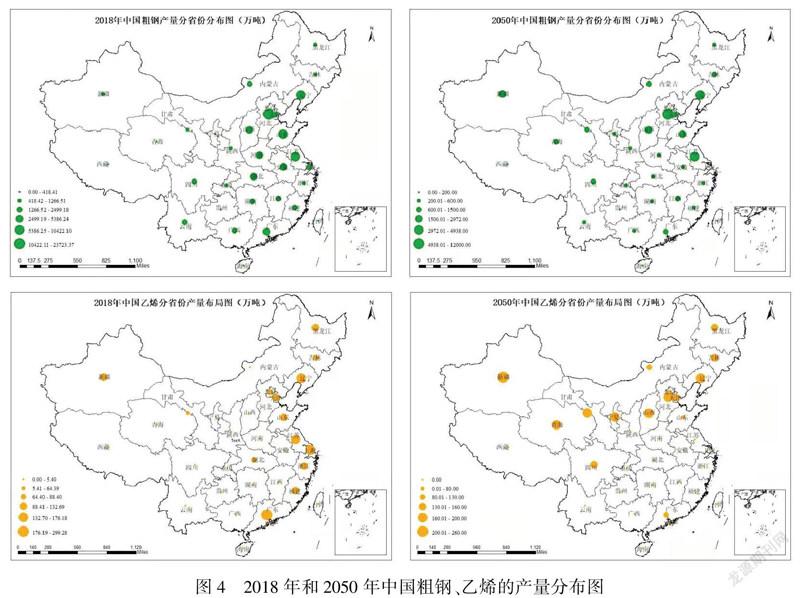

由此可见,我国光伏、风力等可再生能源装机量及发电量将持续增长,这一趋势也将改变中国经济发展格局。下游行业的生产区域可能会向可再生能源发电或核能发电成本较低的地区转移,如我国北部、西部和东北地区。以粗钢和乙烯为例,主要产品在2018年和2050年产量的分布如图4所示。

(四)能源转型和多重目标的实现

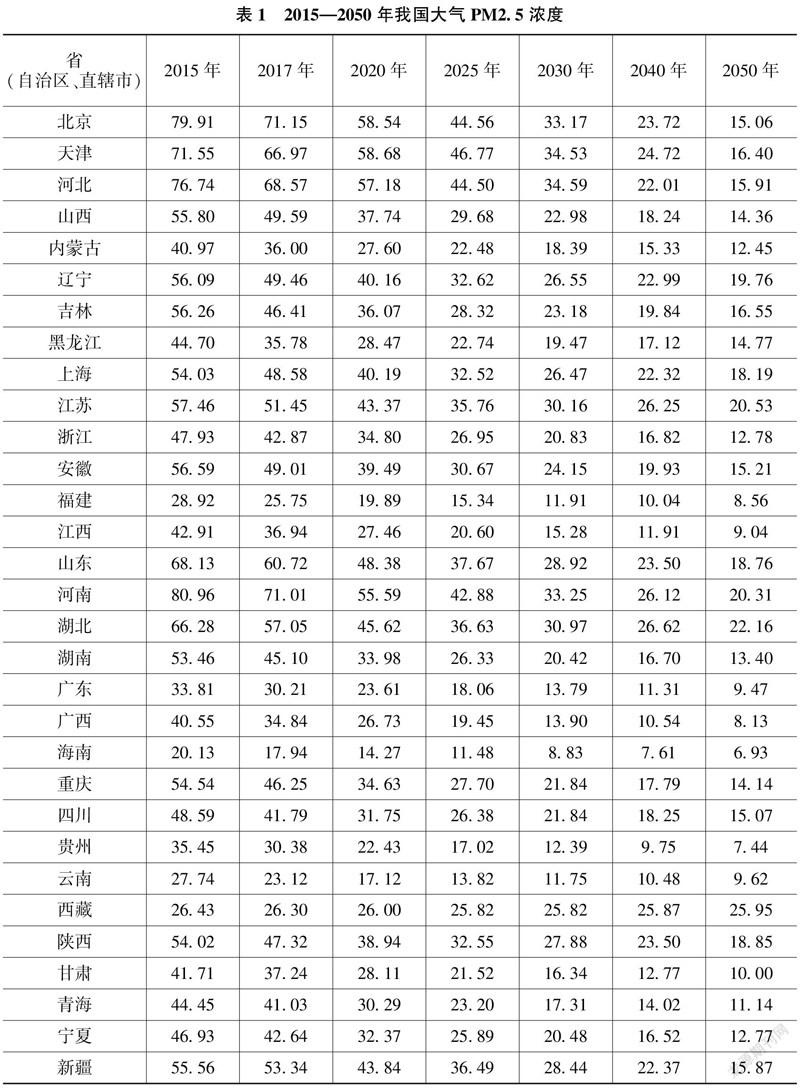

以发展可再生能源为基础推动我国能源和经济转型,不但能源部门有望于2050年实现温室气体净零排放,大气污染物排放量也将大幅削减。根据IPAC模型,研究显示在2 ℃情景下,到2050年我国大部分省市的PM2.5浓度将达到15微克/立方米,接近世界卫生组织的指导值(PM2.5年均浓度为10微克/立方米)。进一步落实气候变化和空气污染协同治理,必须尽快明确治理策略中不能实现协同的技术路径,例如单一目标的CCS技术。该技术虽可封存二氧化碳,但会增加额外的能源需求,导致大气污染物排放增加。利用IPAC模型计算分省的能源和排放情景,再利用南京信息工程大学构建的大气化学模型,可以得到2015—2050年我国各省大气质量数据,如表1所示。

实现能源的转型,有利于控制水资源的使用量。在1.5℃情景下,我国甚至可以实现能源行业水消费的下降。能源活动中,石油天然气开采、煤炭开采洗选以及燃煤燃气电站是用水的主要领域。而在能源转型情景中,这些活动都明显减少,非常有利于减少对水的需求。CCS技术和内陆核电站的大规模发展则会增加对水的需求,但是内陆核电站可以采用空冷技术,明显減少对水的需求。西部可再生能源富集和廉价的地区发展氢基产业,也可以明显减少对水的需求,这主要是由于电解水制氢对水的利用率非常高,远高于其他利用水的生产方式,因而不会增加对水的需求。图5给出了IPAC模型不同情景下对水的需求量。

化工品毒性降低的目标也将通过材料研发和创新实现。由于绿氢成本很低,基于绿氢和零碳电力生产化工产品成为有竞争力的生产方式。氢基化工可以更好地简化化工产品系列,不需要复杂的加工过程,这样可以选择低毒性的化工产品满足生产和生活需求。同时基于绿氢的化纤和使用二氧化碳制造的碳纤维,可以代替棉花。

綜上所述,应尽快实现以可再生能源为基础的电力化进程,大幅降低温室气体和大气污染物排放,解决其他危害健康和生态的问题,从而助力我国实现碳中和愿景、美丽中国远景目标和生态文明建设等多重目标,助力履行维护气候安全、打造人类命运共同体的大国责任。

(五)绿氢的未来发展

绿氢在未来的能源转型和经济转型中将扮演重要角色。便宜的零碳电力决定未来绿氢的发展和布局。未来低成本零碳电力包括光伏、风电以及核电。在这些发电方式中,目前光伏发电成本最低,在2020年7月的国际新项目中,上网电价已经低至0.1元/千瓦时左右。资源丰富的地区光伏发电有希望降到0.1元/千瓦时以下。风电目前成本最低已经达到0.2元/千瓦时,未来将进一步下降。核电在第三代技术规模化建设以后,成本有可能下降到0.25元/千瓦时。这里仅以光伏资源的分布来分析未来低成本零碳电力的区域格局。

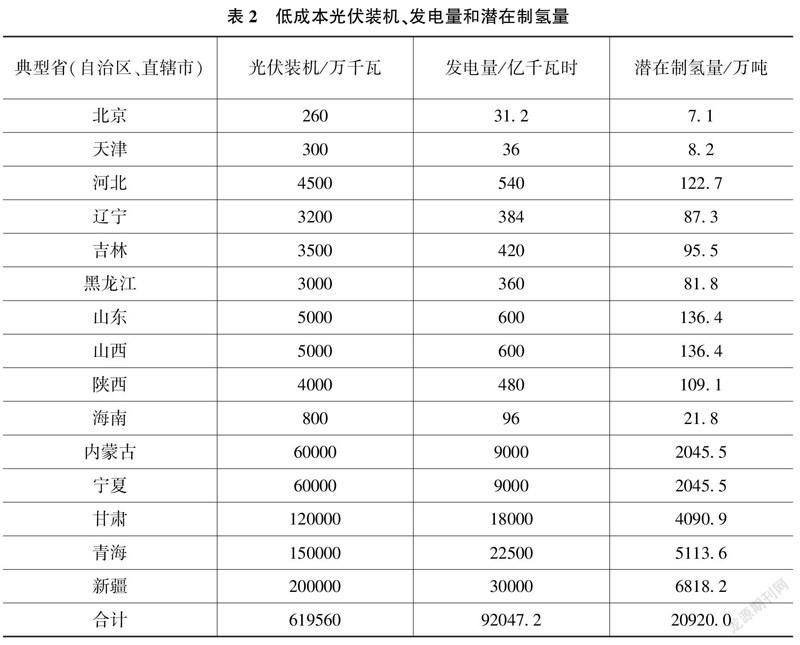

根据我国光伏资源分布图,未来的光伏资源主要集中在三北地区、西南地区。在电价低于0.15元/千瓦时时,绿氢的成本就具有很好的竞争力。表2为IPAC模型组估算的我国典型省市低成本光伏潜力及电解制氢量。新疆、青海和甘肃等光伏资源丰富的地区可电解氢潜力巨大。电解水制氢技术在促进西部、北部经济发展的同时,由于基于电解水制氢产业的用水效率非常高,可以有效减少西北缺水地区对水的消费量,有利于西北地区缺水现象的改善。

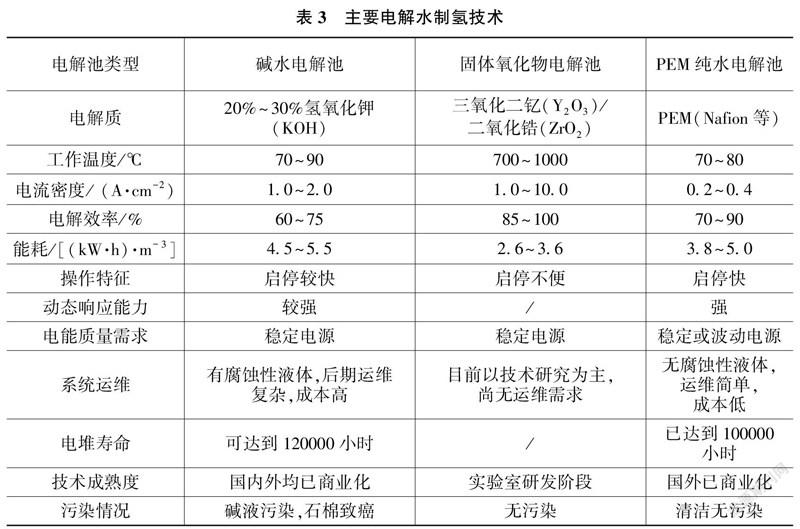

电解水制氢技术将非常关键。目前碱水电解池技术最为成熟,成本也最低。PEM纯水电解池效率更高,启停快,更加适合间歇性的风电和光伏发电制氢。预计到2025年后,PEM纯水电解池技术将更加成熟,成本下降到与碱水电解池技术相当的水平。黄格省等对主要电解水技术进行了对比,如表3所示。

低价的氢可以在交通、工业、农业、能源等行业的变革中起到重要作用,其潜在冲击力会很大,需要深化认识,在国家战略、技术研发以及行业转型方面做出安排。

四、结 语

开展多重目标下的能源转型分析,可以进一步研判未来能源转型的方向,通过能源转型促进社会经济的高质量发展。尽管本文分析研究的目标年为2050年,但是战略安排必须在近期确定,才能实现长期的能源转型目标,降低转型的成本。我国提出碳达峰碳中和目标,为能源转型和经济转型树立了方向性的旗帜,是非常重要的国家战略安排。我们还需要结合国家生态文明战略和美丽中国目标,从学术上进一步研究更广泛目标下的能源和经济转型,支持相关学术研究和政策制定。

〔责任编辑:沈 丹〕