《申报》:微缩“近代风云录”

暨江

晨曦映照下的上海滩街头,报童正在叫卖着当日的《申报》,这是民国时期上海街景中常见的一幕。风靡一时的《申报》,不仅见证了近代中国纷繁复杂的政治图景,也记录了街头巷尾的趣闻逸事。走过了77年风霜历程的《申报》,在2022年迎来了创刊150周年纪念。让我们穿越回《申报》的那个时代,从泛黄的故纸堆中撷取些许故事和图片,让那些重大历史事件与人物生活片段重新鲜活起来。

1872年4月30日,《申报》(原名《申江新报》)在上海公共租界内创刊。《申报》并非上海滩发行的第一份报纸,早在1850年,寓居上海的英国商人亨利·奚安门就创办了一份英文报纸,名为《北华捷报》,后易名《字林西报》,主要刊载通讯报道、时事新闻及有关中国的军事情报,是近代上海出版时间最长、影响最大的外文报纸。

在西方人办报的带动与影响下,在沪华人开始热衷办报办刊。1857年,首份中文刊物《六合丛谈》问世出版。《六合丛谈》是近代上海首份由中国人参与创办的中文报刊,开创了由外国人出面、中国人办刊的新模式。之后,字林洋行于1861年出资创办了《上海新报》,成为上海最早的中文报纸。由于创刊时恰逢太平天国运动如火如荼之际,因此在上海的发行量较大。

标志着上海新闻报刊事业进入崭新阶段的当属《申报》。《申报》最早由英国商人美查创办,美查以商业起家,先后经营过茶叶、布匹等生意。不久,他的茶叶生意亏损较大,走投无路之际,美查接受了买办陈赓莘的建议,开始涉足报业。缘于《上海新报》的发行量较大,在沪上颇有名望,投资者也是赚得盆满钵满,美查顿觉投资办报确实是赚钱的捷径。1872年4月30日,美查邀集其他英国投资商出资1200两白银,共同在上海创办了《申报》。

当时,清廷还未意识到报刊舆论的重要性,办报的环境较为宽松。尽管美查是一位外国人,但他颇谙中国社情与民情。所以,《申报》在创办之初,就提出要“学了中国人的口气”,把《申报》打造成一份办给中国人看的报纸,并公开标榜“替中国人说话”“为华人之耳目”。

《申报》在理念上遵循“上通下达”,除了关注国内外重大新闻之外,还特別迎合底层民众的口味,凡街谈巷语、闾巷唆闻,无所不包,深受沪上市民喜爱。《申报》的出现,打破了《上海新报》一家独大的局面,形成了强劲的报业竞争。不久,《申报》的发行量就远超《上海新报》。为此,《上海新报》也进行了重大改革,开始刊载风月秘闻、诗词小说等,并尽可能地压低售价,但终因进口白报纸的价格太高,以致难以为继。1872年底,经过与《申报》一番较量后,《上海新报》最终败下阵来,并宣告停刊。

此后,《申报》一举成名,成为上海第一大中文报纸(除了发行“上海版”之外,还有“汉口版”“香港版”)。《申报》的影响远超江南一带,就连晚清之际的北京官员在每日相互问候时,都要说上一句:“今天的《申报》您看了吗?”不仅如此,20世纪初,《申报》的影响力还走出国门。当时,朝鲜在创办新闻报刊时,就直接取名为《大韩每日申报》。

《申报》虽由英国人创办,但为了迎合中国读者,特别是呼应清廷部分开明士绅要求社会改革的心声,在报纸内容的选取方面,大力提倡发展工矿业、交通运输业,鼓吹洋务运动,要求上海地方衙署引入西方近代城市设施,改善上海城市环境。《申报》还积极报道一系列国内重大事件或战事,特别是在中法战争、中日甲午战争等重要历史时刻,始终站在中国人民一边,主张反抗列强侵略。一时间,《申报》备受民众青睐。

当然,《申报》的一举成名,还与其所报道的两件奇案有着密切关系,一件是轰动全国的晚清四大奇案之“杨乃武与小白菜”冤案。“杨乃武与小白菜”一案是晚清轰动朝野的一大公案,一度惊动了清廷最高统治者。《申报》首次采用了连载连发的形式予以报道,从最初案情的简单报道,到后期长篇累牍的案情分析,再到开设案件评论专栏,将社会精英人士针砭时弊的言论以及街头巷尾的传言都一一刊发在报纸上,引起了社会的广泛关注,沪上民众纷纷争相抢购《申报》一睹为快。最后,在清廷最高统治者慈禧太后的直接干预和朝廷的政治斗争下,杨乃武与小白菜得以沉冤昭雪。

“杨乃武与小白菜”一案又名“杨毕案”,与名伶杨月楼冤案、太原奇案、张汶祥刺马案并列为“晚清四大奇案”。“小白菜”,真名叫毕生姑,容貌出众,嫁给了浙江余杭城某豆腐店伙计葛品连。后来,葛品连患病而亡,却被县令向锡彤诬陷为小白菜与杨乃武通奸谋杀,并施用酷刑逼供,屈打成招。小白菜被判凌迟处死,杨乃武被判斩首示众。杨乃武家人为洗其冤屈,两次进京告御状。杨毕案发生于同治十二年(1873年)末,当时《申报》仅创刊一年有余。但《申报》极富新闻敏锐感,很快就独家披露这个案件,并撰写评论文章,对杨毕案提出了四点质疑,指出这是一桩冤案。此后,《申报》不仅跟踪报道案件详情,而且痛斥案件中所暴露出的滥用刑讯、官官相护等弊政,影响极大。最后,清廷发还重审,查明葛品连实系病死,杨乃武和小白菜得以无罪获释。

另一件就是“光绪皇帝猝死之谜”。戊戌政变以后,光绪皇帝被慈禧太后幽禁于中南海瀛台。不久,京城传出光绪皇帝病重的消息。既往只流传于深宫禁苑的秘闻,经《申报》披露后,很快成为了世所共知的大事。据统计,从光绪皇帝病危到突然驾崩期间,《申报》先后进行了30多次详细的报道。这里面既有宫门抄、邸报等官方报道,也有所谓民间传闻与内情人士的口述,甚至不少还是独家新闻,使人们对晚清宫廷政变与光绪皇帝的余生有了完整而清晰的了解。

可以说,《申报》不仅引导了民情舆论,还在一定程度上推动了晚清政局的走向,由此开启了中国近代史上难得一见的新闻开放时代。《申报》长达70余年的办报史,为今人留下了海量有关近代中国政治、经济、军事、外交以及社会生活方方面面的信息。

1909年,英国投资商决意转手出让《申报》,后被中国商人席裕祺收购。至此,《申报》开始归华人所有。1911年10月,辛亥革命爆发,不久上海也掀起了革命党的起义运动。1912年,全国局势基本稳定。也就是在这一年,堪称“报业巨子”的史量才收购了《申报》,开启了《申报》的“史量才时代”。

史量才(1880—1934年),江苏江宁(今南京)人,1912年接办《申报》。与之前的投机商不同,史量才对《申报》倾注了满腔热情。他大胆启用一批青年才俊,一扫晚清《申报》专注于风花雪月的猎奇心态,开始广泛关注时政热点与民间疾苦。北洋政府时期,以袁世凯为代表的北洋军阀和以孙中山为代表的革命党人展开了激烈的政治斗争,这一时期影响较大的案件,主要有宋教仁遇刺案和陈其美遇刺案等,《申报》都第一时间进行了报道,并以跟踪采访的形式公布了案件详情。

1913年3月20日晚10时,主张议会斗争、号称“中国宪政之父”的宋教仁在上海火车站遇刺身亡。《申报》获悉后很快派出记者进行采访,并在报纸上以大幅照片的形式,刊登了宋教仁逝世后的遗照和所留遗嘱。与北洋政府控制下的部分报刊所表现出的暧昧态度不同,《申报》旗帜鲜明地主张声讨凶手,还民众真相。

1927年宁汉合流之后,蒋介石独揽大权。起初,史量才对蒋介石抱有幻想,一度表示拥护其统治。蒋介石也对史量才极力拉拢,授予他许多荣誉头衔,以期换取报刊舆论界对他的支持。1931年“九一八”事变发生后,由于蒋介石采取不抵抗政策,东北很快沦陷,史量才开始改变拥蒋立场,对蒋介石实行的政策进行了猛烈抨击,并在《申报》《新闻报》等报刊上明确要求他对内实行民主、对外抗击外敌侵略。就在“九一八”事变发生后的第二天,《申报》就整版刊登了87条发自前方的战地消息。9月22日,史量才和陶行知彻夜不眠,共同写出《国人乎速猛醒奋起》的时评,并发表于第二天《申报》的头版,指出“退让即为自杀”,号召国人“疾速猛醒”,投入到抗日救亡的伟大斗争中去。史量才还公开向新闻界的同仁表示,本人虽已年老,但生前不做亡国奴,死后也不做亡国鬼。为了惊醒国人,《申报》连续刊发了一系列文章,揭露了国民党祸国殃民的卖国罪行,并强烈要求“停止内战,一致对外”。

1931年11月19日,蔣介石将国民党左派领袖、民主爱国人士邓演达秘密杀害于南京。出于义愤,宋庆龄撰写了《国民党不再是一个革命集团》的文章,痛斥蒋介石的卑鄙行径。但上海各大报刊慑于蒋介石的淫威,不敢发表这篇慷慨陈词的檄文。唯独史量才孤胆义勇,在《申报》的头版头条上刊登了这篇文章。为了督促蒋介石改变其反动策略,史量才还号召上海各大报刊共同转载宋庆龄的文章。蒋介石因此对史量才怀恨在心,但碍于宋庆龄的声望和社会舆论,一时还不敢对付史量才。

1932年1月,史量才在上海组织了“壬申俱乐部”,广泛邀集众多沪上名流共同探讨抗日大计。“一·二八”事变后,史量才积极动员上海报刊协会声援十九路军,并亲自捐款捐物支援前线。1932年春,上海发生复兴公债案,史量才不仅带头发起上海临时参议会集体辞职,而且还准备召集参议员及社会名望人士共同前往南京请愿。蒋介石对史量才的愤恨达到了极点,准备暗中除掉他。1934年10月,蒋介石下达了暗杀史量才的密令。复兴社特务头子戴笠接到密令之后,立即挑选精干特务,组成刺杀史量才的特别行动小组。1934年11月,史量才在杭州返沪途中遇害,时年54岁。

史量才主持的《申报》时代,堪称《申报》发展的巅峰:《申报》成为报界的一面鲜明旗帜,同时也助推了近代中国政治与社会文化的新陈代谢。

历史上的《申报》馆曾多次迁址。1912年,史量才与张謇、赵竹君、应德闳、陈冷等人合力收购《申报》。不久,其他参股人员纷纷退出,由史量才独自出资经营。为了改良《申报》,史量才决定兴建一座新的报馆大楼,如今这座百年建筑依旧矗立于上海。

《申报》馆大楼位于上海市黄浦区汉口路309号,1918年竣工落成。报馆整体为5层楼的钢筋混凝土建筑,占地736平方米,建筑面积3680平方米,有100余间房子,是上海近代优秀历史建筑之一。墙的外立面檐口下部和壁柱均有花纹修饰,体现出了鲜明的新古典主义装饰风格。二楼有挑出阳台,栏杆也十分美观,阳台座下亦有装饰性图案。整座大楼按报纸工作流程设计建造,是一座集编辑业务、营业广告、排字浇铸、照相制版及生活卫生设施于一体的现代化新闻办公大楼,底层还设有印刷厂。这在当时的上海乃至全国新闻界来说都是独一无二的,由此也展现出史量才打造报业帝国的雄心。

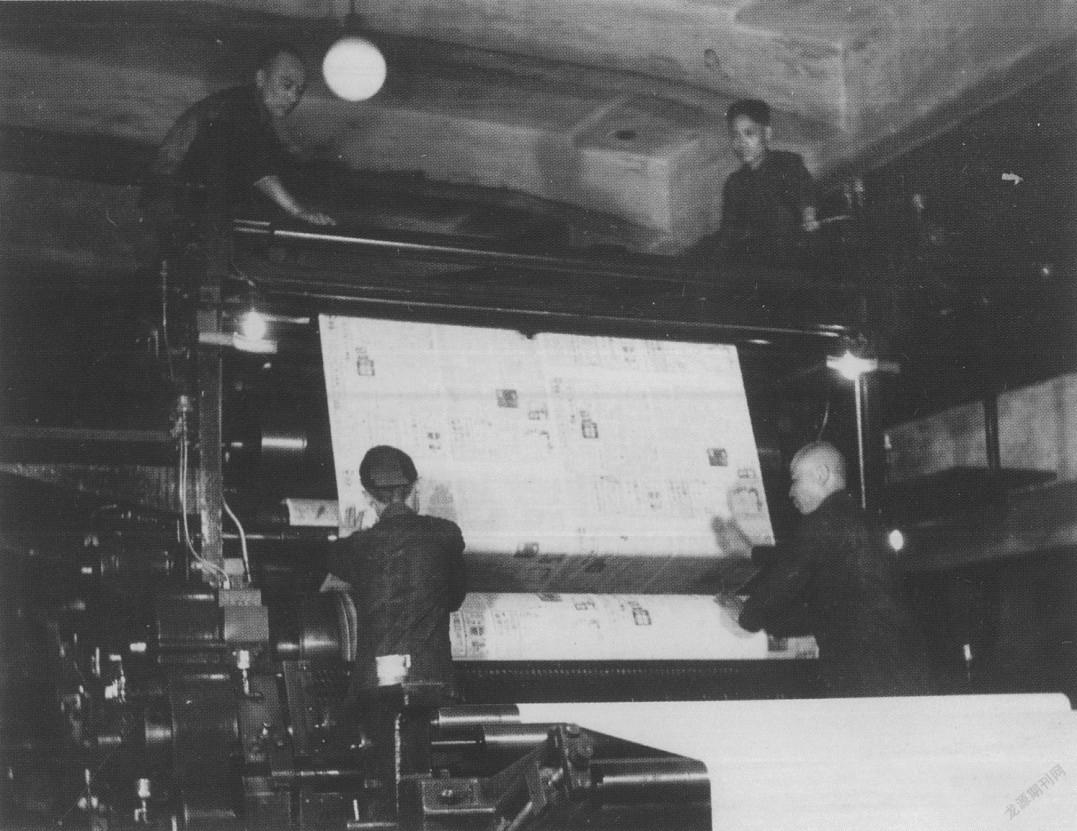

就在大楼竣工不久,史量才向美国购置了最新式的卷筒轮转机,并将其装置于新大楼的底层。这种印报机分上下3层,同时可以排印48页,两旁出报,并附有切纸机、折叠机,每小时可印制4.8万份报纸,其他诸如制作铜版、锌版的设备也都更换一新。1949年5月26日,也就是上海解放的前一天,《申报》宣布停刊。5月28日,中国人民解放军接管了《申报》。同日,中共中央华东局兼上海市委机关报《解放日报》在此出版了第一期。不久之后,这里成为《解放日报》的报馆所在地。

史量才经营《申报》期间,一方面锐意改革,推动报刊事业发展;另一方面,也致力于社会公益事业。1933年,由中国第一代建筑设计师庄俊设计的大陆商场在南京路上落成。史量才秉持普及民众教育的目的,决定租借大陆商场三楼组建申报流通图书馆,旨在为社会上的一般店员、学徒提供文化阅读场所。图书馆聘请文化名人李公朴担任馆长,下设总务、编审、流通、读书指导4个部门,重点采购社会科学方面的普及类读物。此外,史量才还出资创办了量才补习学校和《读书生活》杂志,以此给贫苦阶层的青年人提供学习与读书的机会。

《申报》在关注时政等重大新闻的同时,也开始积极投身于文艺事业。在史量才的主持下,一批文化界名人活跃于《申报》副刊之上,上海的文化界精英也都把《申报》等报刊作为宣传自己文化思想的重要阵地。

在《申报》创办的多个文艺副刊中,尤以《自由谈》最为引人瞩目。《自由谈》创办于1911年8月,早期由王钝根、周瘦鹃、陈蝶仙等人担任主编,主要刊载鸳鸯蝴蝶派的作品。

1932年12月,史量才决定改革《自由谈》,并启用从法国留学归来的青年才俊黎烈文。黎烈文主编《自由谈》之后,摒弃了早期鸳鸯蝴蝶派文人的文风,开始向现代意义上的办刊目标迈进。在他的大力改革下,《自由谈》大量刊发世界名著中的翻译短篇、科学家轶闻、世界各国风土人情与游记、意味深长且富有艺术价值的短篇小说等。黎烈文还重申了《自由谈》的办刊风格,就是要“英雄不问出处”,凡是合用的稿件,不问作者是谁,都可以刊登;就是要把兼具思想性和艺术性的优秀杂文发表出来;就是要把《自由谈》打造为自由撰稿人发表言论的平台。

可以说,《自由谈》已成为20世纪30年代上海报刊业发展的一支劲旅,也成为上海许多进步知识分子的重要思想阵地,其抨击社会的文章令国民党政府闻风丧胆。为此,国民党政府不断向史量才施压,要求解聘黎烈文。迫于形势,1934年5月9日,黎烈文在《自由谈》上刊发启事,以“事忙无暇兼顾”为由宣布辞职。不久,史量才就遭国民党特务刺杀身亡。1935年10月31日,继任的《自由谈》主编张梓生也被迫辞职,《自由谈》不久也宣布停刊。

近代中国大文豪鲁迅先生与《自由谈》有着密切的联系。1927年10月,鲁迅携许广平抵达上海,开始了近10年的“自由撰稿人”生活。鲁迅自言,就是因为读到了黎烈文在《申报》刊发的启事之后,开始逐步了解《自由谈》,并开启了杂文的写作生涯。1933年后,鲁迅开始陆续在《自由谈》上发表作品,并利用《自由谈》这一重要阵地,以杂文为斗争武器,严厉抨击了现实社会的各种弊病,逐渐成为左翼思想文化界的精神领袖。

除了《自由谈》之外,1932年7月,《申报》还创办了《申报月刊》。1936年1月,易名为《申报每周增刊》(即《申报周刊》),并先后聘请杨光政、俞颂华、凌期翰担任编辑。刊物以介绍学术文艺动态、国内外见闻等为主,形式多样、内容丰富、视野开阔,深受文艺青年的喜爱。

值得一提的是,《申报》还积极向普通大众宣传马克思主义等进步思想。比如,先后刊载艾思奇的《大众哲学》和柳湜的《街头讲话》,对都市中思想活跃但处境艰辛的知识青年进行了革命思想的宣传动员。

在投身文艺事业的同时,《申报》也推动了我国语言文字的进步。1921年1月,《申报》在全国报刊中率先采用现代标点符号,新闻采用逗点,评论使用句点,《自由谈》等副刊文字就用双句点。尽管这样的标点符号还比较稚嫩,但这是自19世纪60年代中国拥有近代报刊以来,在文字编排上的一次重大革新。从此,读者不用自行断句,可以顺畅地阅读报纸上的文字,大大提高了报纸的使用价值。

在1872年《申报》创办之初,美查就认为办报不仅要传布“天下可传之事”,更重要的目的还在于获利。因为仅靠售卖报纸是很难获取利润的,《申报》要发展下去就必须另辟蹊径,于是就瞄准了“广告”这一盈利模式。

据《申报》自行刊发的“本馆条例”记述,除了规定上海各店每份报纸“售价八文”之外,还详细说明了申报馆的“广告价目”:“如有招贴告白货物船只、经纪行情等款,愿刊入本馆新报者,以五十字为式,买一天者取刊资二百五十文;倘若字数多者,每加十字照加钱五十文。倘若有西洋人告白附刻本馆中者,每五十字取一块大洋。倘五十字以外,欲再添字数,每一字加洋一分,等等。”上述记载的内容就是中国早期的广告价目表,只不过当时并不叫广告,而是称之为“告贴”“报贴”或“告白”等。1878年,受日语现代汉字词汇的影响,《申报》开始率先使用“广告”一词,并延用至今。

随着“广告”一词的出现,《申报》也开始出现了各式“广告语”,这其中既有商业广告,也有文化与社会广告。在众多的广告语中,尤以商品销售类广告数量最多。如1872年12月14日出版的报纸就刊登了一则图文广告,其所使用的广告标题就是“成衣机器出售”,内容大致如下:“启者,本行今有新到外国缝衣机器数辆,系微荀所作,其价每辆计洋五十元。倘欲买者,请至广东路第二号便是。特此布闻。十一月十四日,晋隆洋行启。”这种图文并茂、简洁明快的广告用语,很快就成为中国各大报刊广告的通用版式。

《申报》所刊载的广告,不仅是商品销售广告,而且让中国人近距离了解了西方现代工业文明,洋药、汽车、自来水、马桶、灯泡等新生事物,就是率先通过广告这一形式走入近代上海市民的日常生活之中。除了刊登外国商品的广告之外,《申报》也开始频繁刊登各类国货广告,展现出民族品牌意识,从而推动了中国近代民族工业的发展。总体上看,在《申报》刊登的各类商品广告中,无论洋货还是国货,新式产品的广告投放数量始终是最多的。人们通过新式商品广告,感受到了世界文明的变迁,广告语也直接摹写了近代物质文明的无穷魅力。

编纂索引是国际上重要报纸的通行惯例,其目的在于帮助人们进行信息的检索与查阅。很长一段时期以来,近代中国的报刊由于生命力过于短暂,往往时办时停,因此并不重视编纂索引的工作。

1929年5月,《申报》设立了“资料参考部”,援引国外办报经验,率先尝试编制《申报》索引,由此成为中国最早编纂索引的报纸。遗憾的是,仅仅开展了一年多,便因上海战事骤起而不得不停止。尽管如此,史量才还是有意识地征集和收购既往出版的《申报》,并加以保存。由于当时的收藏条件欠佳,加之频繁的战争与急遽的社会动荡,《申报》的保存工作尤为艰辛。

20世纪50年代,中央和上海市有关文化宣传部门开始集中力量整理、影印《申报》,并探索建立完整的《申报》索引库。尽管当时不少国内图书馆均收藏有《申报》原件,但大多残缺不全,唯有上海图书馆收藏的《申报》数量最多、连续性最长。1958年7月,中华书局上海编辑所及上海图书馆等部门,开始对徐家汇天主堂藏书楼、《申报》馆、鸿英图书馆等所藏《申报》进行了大规模的整理、登记、编纂工作。

1982年,上海书店开始主持《申报》影印工程,并于次年5月成立了《申报》索引工作组。此后,专家及研究队伍越来越庞大,由此形成了《申报》索引编辑委员会。新世纪以来,随着计算机全文检索技术的广泛应用,人们已不用再徒手查阅《申报》了,只需要使用数据库检索,便可检阅卷帙浩繁的《申报》,从而大大提升了文献阅读的便捷性。

150年过去了,《申报》的意义绝非一张单纯的报纸,它饱含了近代中国的艰辛历程,也推动着近代中国的社会发展。《申报》留给上海的不仅是一张城市变迁的文化名片,也是一座文明的灯塔。正如那个标志性的“申”字一样,永远铭刻在上海这座百年沧桑的国际大都会的记忆深处。