中国古诗词艺术歌曲的演唱风格浅析

杨丹旎

(沈阳音乐学院,辽宁 沈阳 110003)

中国艺术歌曲产生于20世纪30年代,是借用西方艺术歌曲的创作手法,以中国语言为歌唱语言,融合中国音乐风格特点而创作的一种声乐体裁。由于艺术歌曲的第一要素是用“诗的语言”作为歌词,中国古代诗词文化成为艺术歌曲创作取之不尽、用之不竭的创作宝库。以中国古诗词作为题材创作的艺术歌曲成为中国艺术歌曲的一个重要类别。中国古诗词艺术源远流长,是中华优秀传统文化的精髓,亦是中国文化的符号,蕴含着丰富的道德理念、哲学思想、人文精神,虽历经千年却历久弥新。中国古诗词更是展示中国文人精神的载体,诗词中无不渗透着文人文化的价值观、审美观、哲学观。尽管大部分中国古诗词都是以文学形式流传下来,但古诗词艺术始终与音乐曲调相伴而生,具有文学与音乐的双重属性。从前秦的《诗经》《楚辞》到汉乐府、琴歌,再到唐诗、宋词、元曲等都是要带“旋律”吟诵的。流传至今的姜夔自度曲更是被视为最早的艺术歌曲。无论是诗词的吟诵还是自度曲,中国古诗词多局限于文人情怀的孤芳自赏,自娱自乐。而古诗词艺术歌曲的创作则赋予古诗词新的艺术功能,即“娱人”功能。古诗词艺术歌曲通过音乐元素对诗词意境的营造与形象的刻画赋予诗词更为丰富的艺术感染力,是对古诗词艺术更进一步的升华,也是借中国古代文人情怀抒发今人的时代感悟。近年来,受传统文化复兴的影响,以中国古诗词为题材创作的作品层出不穷,中国古诗词艺术歌曲成为中国音乐文化的重要组成部分,是传承和发扬传统文化、借古颂今最好的表现形式之一。

一、古诗词艺术歌曲的界定

中国古诗词艺术歌曲按照创作手法的不同可分为两种:第一种是破译古曲、琴歌的旋律,配以钢琴伴奏再现的古诗词艺术歌曲,在本文暂称为古歌曲。第二种是以古代诗词为歌词,运用当代音乐创作手法融入中国传统音乐风格进行创作的艺术歌曲,本文暂称古诗词创作歌曲。

1.古歌曲

随着我国音乐考古及古谱破译工作的不断进展,收集并翻译了大量的古代曲谱。将这些歌曲进行艺术加工,配以钢琴伴奏与演唱形式就成为中国古诗词艺术歌曲。例如姜夔词曲、杨荫浏译谱、王震亚编配伴奏的《鬲溪梅令》、《杏花天影》以及琴歌《阳关三叠》等。这类歌曲充分保留了古曲的旋律,用现代记谱方式记谱,在钢琴部分从原曲中寻求素材,模拟古琴的音型特点,根据作品风格及唱词内容进行伴奏的创作,力求保留原曲曲意。中国音乐家协会杂志社在2001年出版了由王震亚编配的《九首独唱古歌》,从《碎金词谱》《九宫大成南北词宫谱》《治心斋琴学练要》《梅庵琴谱》等重要文献记载的歌曲中精选9首进行艺术歌曲的创作,成为音乐院校教材及音乐会上的演唱曲目。由于我国传统记谱法和传统曲牌音乐的特点,使得流传下来的歌曲旋律版本多样,有的不仅节奏有出入,曲调高低也有很大的差别。因此演唱古歌曲时需要依据对传统音乐的理解,以及依字行腔的特点进行旋律润饰,再现古曲的韵味与意境。

2.古诗词创作歌曲

艺术歌曲这一题材传入我国之后,很多作曲家都热衷为历代在文学领域有较高艺术价值的诗词谱曲创作,运用西方音乐创作技法,创作具有中国古韵古风的艺术歌曲。这样的创作分为三个阶段:第一阶段是从20世纪30年代艺术歌曲体裁传入我国之初,涌现出第一个古诗词艺术歌曲创作高峰,很多成为至今难以超越的经典,是中国艺术歌曲的开山代表作。例如黄自的《花非花》(白居易词);青主创作的《我住长江头》(李之仪词)、《大江东去》(苏轼词)。这一时期的古诗词艺术歌曲创作运用是以西方传统作曲技法和传统大小调体系和声功能为基础,融合中国传统音乐、戏曲等旋律特点而创作的。这些歌曲借用古代诗词表达的是当时文人的家国情怀。在音乐风格上将中国古诗词与西方音乐创作完美融合,形成既有别于传统又不同于西方的音乐风格。这个时期的艺术歌曲旋律朗朗上口,歌唱与钢琴伴奏相互衬托,成为传唱经典。

第二阶段是20世纪70—80年代,我国实行对外开放政策以后,加强同世界各国经济、文化的往来,音乐创作也受到近现代音乐风格的影响,涌现一批运用近现代作曲理论创作的作曲家,例如:黎英海、罗忠镕、丁善德、王建中等人,这些作曲家尝试运用近现代作曲技法融合我国五声调式音阶创作。例如黎英海创作的《枫桥夜泊》,罗忠镕创作的《秋之歌·杜牧绝句三首》大胆地运用印象派和声与五声调式相结合,寻找既有现代感又有中国味儿的新音乐风格。罗忠镕运用十二平均律的创作技法,选用古诗为词创作的《涉江采芙蓉》,歌声旋律一开始便是一个完整的十二音序列创作的旋律,歌声的伴奏部分也是分组或分层的序列材料。在海外及中国港澳台地区,古诗词题材的艺术歌曲似乎更是海外华人音乐家挚爱的题材,他们更早开始运用现代技法进行创作。例如,早在60年代就读于美国的林乐培先生创作的《李白诗三首》;著名作曲家周龙在90年代初期为白居易的《琵琶行》、李贺的《箜篌引》创作了艺术歌曲。其中《琵琶行》是长篇叙事诗,篇幅比较长,作曲家将其创作为女高音、大提琴、琵琶共同演绎的室内乐作品,这类作品是国内古诗词作品中较为少见的体裁,旋律力求还原古诗词的吟诵调。台湾作曲家阿镗(原名黄辅堂)也热衷于古诗词题材艺术歌曲创作,他创作的《乌夜啼》曾收录于我国音乐院校教材,他还曾经出版了《阿镗古诗词艺术歌曲集》。他的古诗词艺术歌曲意境深远,旋律优美,具有独特的艺术气质。

第三阶段是我国音乐艺术蓬勃发展的阶段,随着中华民族文化复兴的提出,艺术歌曲的创作不仅要满足专业音乐舞台的需求,同时需要有更为广泛的欣赏者。现代作曲技法创作的古诗词艺术歌曲尽管有较高的艺术性、创新性以及作曲家深刻的思想,但是由于音乐旋律较为复杂,不容易被广泛传唱,人们需要旋律更为优美、更容易被记住的古诗词艺术歌曲。因此,既要保证古诗词艺术歌曲创作的艺术性与创新性,又要保证歌曲的旋律性,同时具有中国传统美学特质,成为古诗词艺术歌曲创作的定位。

二、古诗词艺术歌曲演唱的吟诵风格

吟咏是我国世代口耳相传的读书方法,是综合文学、音乐学、语言学的一种声音表现艺术,也是古代文人诗词创作、品赏、交流的方式。吟咏是一种舒缓而抒情的吟唱,是我国历代诗词得以广为流传的重要因素。吟咏与歌唱的区别在于吟咏是以诵读为基础,注意诗词语言的平仄与依字行腔。吟咏没有固定的乐谱,是吟咏者依照一定规则即兴哼唱,有很强的自由度。吟咏也可以“一调吟千诗”,曲调也可以因时因人而变[1]。而歌曲一旦经由作曲家创作出来就形成了固定的旋律且不能改变。吟咏是以诗词语言为主,音乐为辅;而歌唱是以音乐为主,语言为辅。吟咏不必要有歌唱方法,但歌唱必须有严格要求的演唱方法。

古诗词艺术歌曲属于歌唱的范畴,在保证基本的歌唱特点以外,融合古诗词的吟咏风格,形成古诗词艺术歌曲的独特演唱风格。古诗词艺术歌曲的吟咏风格体现在歌唱旋律相对固定,但是要根据语言行腔进行旋律装饰。为了诗词的韵律节奏,可以不必恪守音乐的节奏,相对于其他题材艺术歌曲,无论在音调与旋律上都相对自由。古诗词的吟诵以深刻理解诗词内在的情感,营造诗词意境,通过歌唱诠释诗人赋予哲理性的思想与审美境界;而古诗词艺术歌曲的演唱风格应该在具备吟咏的内敛、深刻的风格之上,运用比吟咏更高难的演唱技术、更为严谨的音乐结构与复杂的旋律线条、更有富于色彩的调式调性来表现诗词所传达的思想境界。那么,如何将吟诵特点融入专业的歌唱技巧,既提升古诗词吟诵的欣赏性,又保证古诗词独特的吟咏风格?

1.吟咏式的行腔风格

“腔音”技术的运用是吟咏式行腔风格的主要表现。“腔音”即带腔的音,是一种包含某种音高、力度、音色变化成分的音过程的特定样式。在西方音乐体系中强调音成分的稳定进行,并有意识地把“腔音”这种特点控制在最小限度内。追求音高的稳定,以便获得和声、复调等纵向和谐作为美学上的最高追求。而中国音乐的韵味恰恰是表现在这种以音核为水平线的上下摆动或滑行,甚至自由音式无明确音高限定的自由滑行。这种对于音乐的审美与中国人不喜欢明确的、不能滑动的音高有关系。腔音的类型分为滑音、颤音、直音装饰音和腔音装饰音,以及单个音的音色变化等等[2]。

拉丁语系是节奏型语言,语言的音乐性来自单词的重音,在演唱欧洲艺术歌曲时,找好语言重音是演唱者准确表达诗词韵律的关键,重音不同单词的意思就会有天壤之别;汉语言属于音调型语言,语言的音乐性来自声调,发音相同,声调不同而产生完全不同语义的字有很多。中国古诗词的创作是以声调为唐诗的用字规律,以及以唐诗为基础发展起来的宋词、元曲,也是按“平平仄仄”与“仄仄平平”为基本格式成双循环对应。古诗词艺术歌曲的旋律创作要严格按照诗词声调的走向与平仄规律进行。作曲家在创作艺术歌曲时往往会尽量避开“倒字”的情况,但是更多的语音语调还需要演唱者通过腔音技术来润色。

谱例1 《秋之歌》(绝句三首之《寄扬州韩绰判官》)

谱例1中的“玉”字为去声加了小三度下行装饰音,“人”字阳平,加了三度上行装饰音,“处”同样为去声加了小三度下行装饰音。作曲家罗忠镕在创作这首艺术歌曲时就充分地按照中国语言声调的特点,改变原有旋律进行中可能出现的“倒字”现象。在演唱这类装饰音的时候,用“腔音装饰音”的斜线式滑动进行,会使得歌曲充满了浓浓的“中国味儿”。在演唱中装饰音无论是强拍还是弱拍位,都要作重音处理。

2.吟咏式节奏风格

刘焕阳教授在其著作《中国古代诗歌艺术研究》中提到关于诗歌的节奏,他说:“诗歌的节奏具有两种不同的类型,一种是内在节奏,即情绪的消长;一种是外在节奏,即声调的抑扬。外在节奏是内在节奏的载体。一般而言,古诗词由两个音节组成一个节奏单位,在奇数句中具有独立意义的字是一个节奏单位。”吟诵前辈秦德祥先生指出:两字一顿、一句一停是吟诵音乐节奏的基本样式,在表达感情的前提下将这种基本样式与平仄声调、字句在诗文结构中的位置等因素结合起来,形成每首吟诵音调的具体节奏形态。古诗词艺术歌曲的创作过程中虽然不能完全按照吟咏的节奏去创作,但是在吟咏节奏的基础上进行夸张与强调,对于诗句中包含浓重情感的字在节奏或者音高上加以突出,演唱者更是要根据吟咏的感觉对歌曲中有“重要意义”字上加强语气。

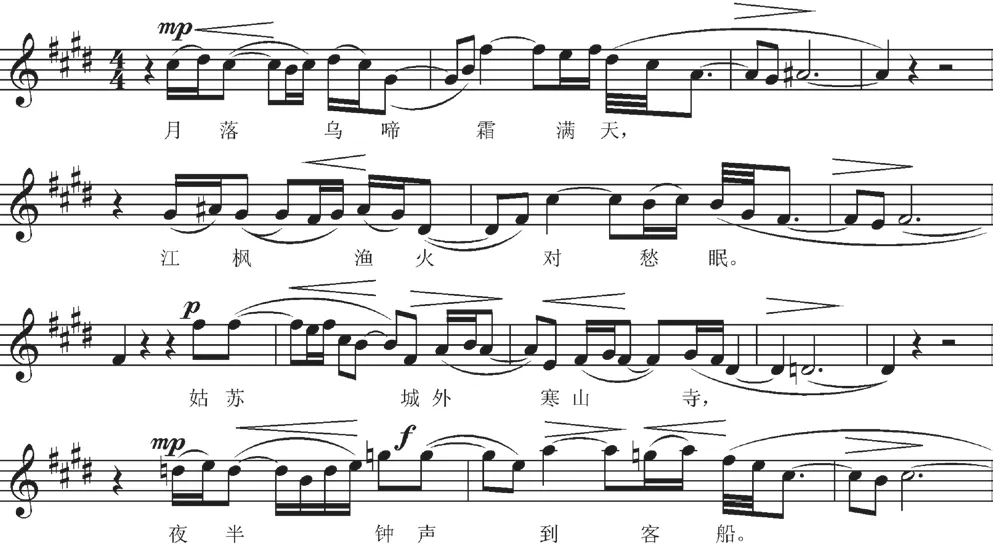

谱例2 《枫桥夜泊》黎英海作曲

《枫桥夜泊》是一首七言绝句,七言诗有四个节奏单位,一般为“二、二、二、一”或者“二、二、一、二”的吟诵节奏。从这首作品的旋律中,我们清晰地发现,作曲家按照“二、二、二、一”的节奏创作旋律,并且在对于句中有独立意义的字,用音高或者长音突出强调出来。如“霜漫天”的“霜”字、“到客船”的“到”字,而且每句的结束字都用长音,刻画出意蕴深远的境界。这些长音好像逐渐消退的“钟声”,演唱时作小二度的颤音减弱减慢处理。这首歌曲谱面上的节奏看似很复杂,但是如果严格按照节奏,听起来会机械死板。我们只需要用吟咏诗歌的感觉,就可以很容易地把握这首作品的节奏。

以林乐培创作李白诗三首中的《子夜秋歌》为例。这句“秋风吹不尽,总是玉关情”,作曲家就用了5/4、4/4、3/4三种节拍混合,充分展现了“诗仙”李白吟诗时放荡不羁、游刃自如的状态。看似节奏没有规律,但是内涵吟咏节奏。

谱例3 林乐培《子夜秋歌》

三、古诗词艺术歌曲的理性表述风格

理性表述是高级的表述形式,相对于感性表述的随性宣泄,理性表述更有深度,更为艺术化。西方音乐理性表述表现为由思辨式的思维方式衍生鲜明生动、情感跌宕的审美取向;为追求生命价值与意义而围绕着“生存与死亡、理想与现实、秩序与自由、超验与存在、个人与社会”等一些根本对立的观念进行表述。而中国音乐的理性表述常常表现为展衍性与象征性,中国音乐不强调事物内部矛盾的对立,而是喜欢在似是而非的循环中渐变。不善于逻辑推理演绎的手段,但通过一个个象征的元素或者意象、意境表示作品的意义或意味[3]。

古诗词艺术歌曲的演唱具有理性的表述特点,它不像民歌那样可以用感性表述方式宣泄现实感情,具有简单与质朴的风格;也不像歌剧艺术那样具有形象与夸张的演唱风格。诗人将所表达的情感、对社会的观点、对人生的感悟浓缩在最为精炼短小的诗文之中。但是诗文背后却隐藏着丰富的经历与复杂的哲理。中国诗词往往是看山不是山,看水不是水;托物言志、托物喻人、借物喻理;诗词中蕴含的不仅仅是文字的内容,更有时代波澜、诗人的气质、独特的审美。因此,古诗词艺术歌曲的演唱不能用浅层的情感宣泄,不能用程式化的表演模式,更不能用过于浮华的演唱技术。演唱者在深入理解诗词理性内容的基础上,用音乐理性表述方式将诗人赋予诗词中的高尚精神、复杂情感表达出来。例如,李商隐的《锦瑟》有两个创作版本,一个是王龙作曲,另一个是李砚,二位都是当今古诗词创作的高产作曲家,创作的歌曲优美动听。这首作品一经发表就被各大艺术高校师生选作考试、音乐会、比赛的曲目。但其中很多演唱者并没有准确表达《锦瑟》这首诗的真正内容。《锦瑟》是李商隐在生命的最后时刻创作的,诗词借用庄生梦蝶、杜鹃啼血、沧海珠泪、良田生烟等典故,隐喻的则是自己坎坷的一生,这一生之中充满了难言之痛、至苦之情,郁结之怀。这首诗被视作李商隐最难懂的一首诗,而大部分歌唱者演唱时并没有深刻地理解诗词的内容,或仅停留在字面意思,简单地用优美、甜美或者抒情等感性的表达方式来诠释这首作品,完全背离了这首诗真正的艺术高度。古诗词艺术歌曲演唱中的情感不能简单地描述为欢快的或者忧伤的、优美的或者深沉的,情感表达更不能流于表面或者浮华造作。在演唱中应该运用音乐调式调性、和声色彩的对比表述诗人复杂的情感内容,以及通过伴奏音乐营造的诗词意境。演唱者只有理性分析音乐语言与诗词内容的表述关系,才能准确地表达诗词内容。

人对感情的把握有三个层次,即情绪、情感、情操。感性表述方式激起的是情绪,有时也有情感。情绪较为随性,热烈,显性;情感相对克制,冷静分析;而情操则较为深沉,可以成为持久的动力。古诗词艺术歌曲只有用理性表述风格,含蓄内敛的表达,才能蒸馏出对于诗人情怀的领悟而激起的美感,以唤起人们生命的反思,激发人们对生命价值产生深沉无悔的情操,从而形成一种稳定而又高尚的人格。

四、古诗词艺术歌曲演唱的文人精神与风骨

艺术歌曲的产生与发展从来都是与文学审美风格有着直接的联系,与产生的地域文化有着密不可分的关系。不同的文化背景形成不同的艺术歌曲的美学追求与演唱风格。德国艺术歌曲的文学性和哲理性源于德意志民族的严谨与规范。因此德国艺术歌曲是哀怨的、引起深思的,德国艺术歌曲不是轻松的、娱乐的,而是严肃的;浪漫优雅的法国艺术歌曲特别注重色彩变化,音乐线条的流动和飘逸。那么内敛含蓄的中国文化孕育出的艺术歌曲应该是怎样的演唱风格呢?中华民族的思维特征擅长“立象尽意”,使得中国人的思维以虚带实,中国人面前的世界从来都不是实体,而是虚空,常常用“神、韵、气、道”来分析事理,这种思维特征产生了中国诗词审美的追求。王国维在他的《人间词话》开篇就写道:“词以境界为最上。有境界则自成高格,自有名句。”诗词的境界也是人生的境界,从“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”的辽阔视野,远大志向;到“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”的刻骨磨炼,如琢如磨;最后“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”的焕发本心。这三种层次的境界本身就是儒家成己达人的君子成长之路。

中国诗词的审美一直与中国文人精神与风骨密不可分。刘勰在《文心雕龙》中专设“风骨”篇,将其作为美学范畴进行了详尽的阐释和细致的论述,后来“风骨”就称为一种高迈而超拔的人格境界,成为中国文人精神的一种承载和具象。“竹林七贤”之嵇康于刑场上弹奏一曲《广陵散》,完成人生精彩的谢幕,其风骨恒存;“天生我材必有用,千金散尽还复来”的李白狂放不羁,桀骜不驯,风骨傲岸卓群;屡次遭贬,不是被流放,就是在被流放的路上的旷世奇才苏轼,流放之地,忽遇暴雨,依旧吟咏“竹杖芒鞋轻胜马,一蓑烟雨任平生”,可见其放达率真、疏狂自适的风骨。如果说德国艺术歌曲讲“理”,法国艺术歌曲“求美”,那么中国古诗词艺术歌曲则“尚风骨”。在当今“浮躁与庸常的生活逐步磨蚀了文人风骨的棱角,喧嚣寡淡的日子日趋抽条了文人气节的根底”[4],古诗词艺术歌曲借用当代音乐的创作,将中国古代诗词以新的艺术形式重新诠释,再次唤起人们对中国文人精神与风骨的追寻和珍视,并激发出新时代的力量。

五、结语

近年来,古诗词艺术歌曲成为很多新锐作曲家的创作热点,艺术舞台上也不断上演,更有世界级歌唱大师尝试演唱中国古诗词艺术歌曲。古诗词艺术歌曲的创作与推广,对于推动中国文化的传播有着深远的意义,不仅代表了对中国传统文化的传承,更代表着对传统文化的发展。但是当今优秀的古诗词艺术歌曲作品并不算高产,能够达到中国古典诗词审美高度的音乐创作更是凤毛麟角。很多演唱者没有真正找准古诗词艺术歌曲的演唱风格,用唱民歌、唱歌剧的感觉套用都是行不通的。因此,无论从创作还是从表演上都要进一步确立中国古诗词艺术歌曲的风格,成为中国声乐学派的代表。