某型飞机左襟副翼小幅度颤动故障分析

■ 郝天昊 郝琦/大连长丰实业总公司

1 故障现象

一架某型飞机总装调试时发现,双系统打压(未进行单系统打压)时左襟副翼在任意位置均无法稳定停住,即在任意位置固定驾驶杆时翼面均在稳定点附近小幅度往复颤动,周期约0.5s。该故障在厂内为首次出现。

经检查,与翼面、作动筒和分配机构连接的机械连杆、拉杆等均无明显活动间隙。与无故障飞机的分配机构进行串件后故障消失,初步确定分配机构本身或其与系统匹配之间出现故障。

2 分配机构检查情况

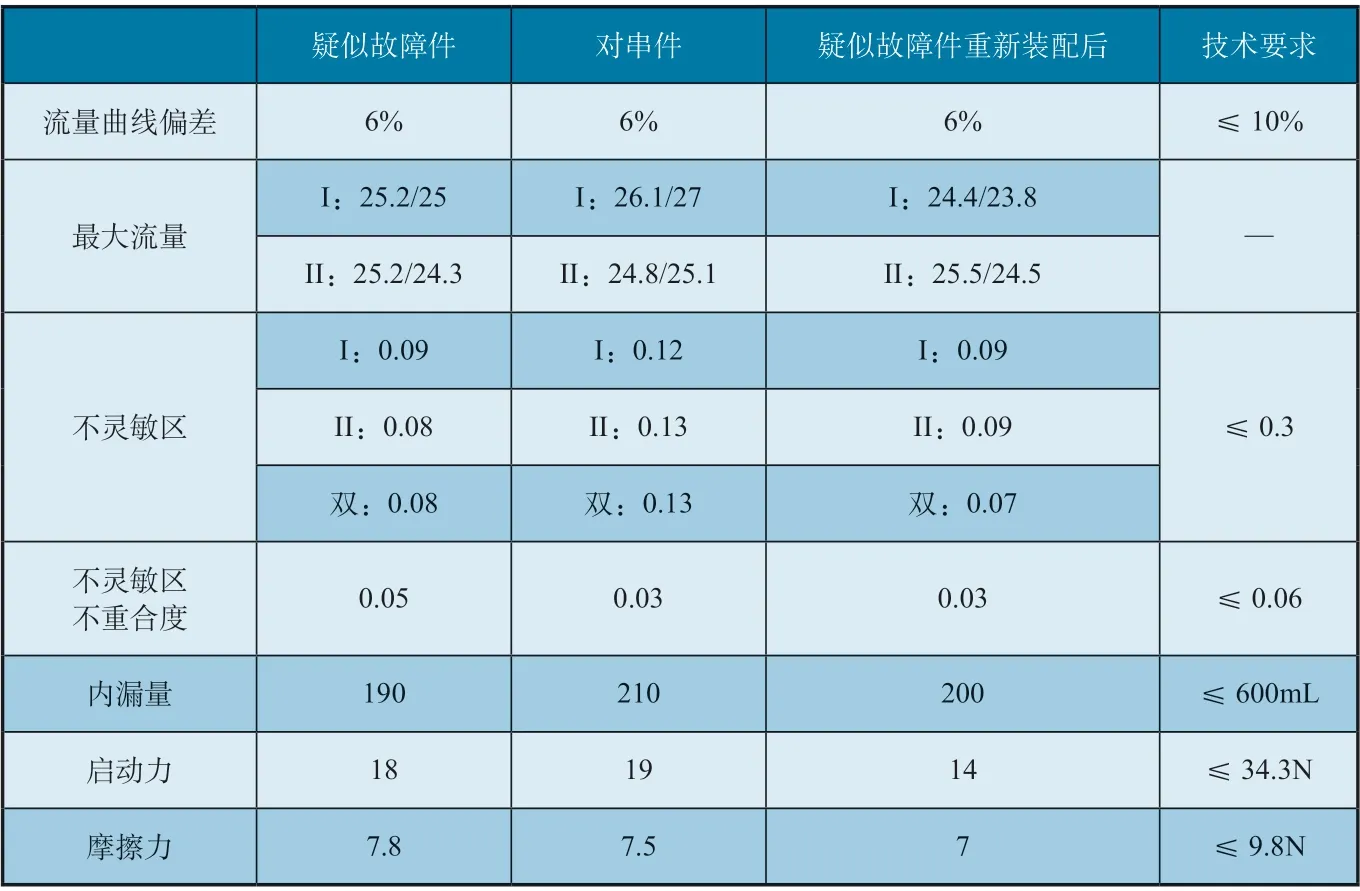

将疑似存在故障的分配机构拆返修理车间进行检查,主要性能指标与交检时一致,说明附件本身不存在性能故障。为防止故障复现,对该分配机构进行分解、重新装配和试验,相关结果如表1所示。由表1可知,分配机构重新装配后主要性能指标合格,与分解装配前相比,不灵敏区不重合度和启动力略有下降。此外,由于该分配机构输入摇臂的衬套存在划伤且内径小于标准要求,重新装配时对该输入摇臂进行了更换。

表1 分配机构性能试验结果

分配机构重新装配试验后装机检查,颤动故障消失。

3 故障原因分析

由于疑似故障件的分配机构经检测无性能故障,且分解检查也未发现内部存在污染物,初步判断导致系统不稳定、襟副翼翼面颤动故障的可能因素有两个:一是分配机构与系统的匹配性不好,稳定裕度小;二是分配机构内部存在死区空气,降低了液压油的弹性模量。

由于故障发生时,飞机正处于总装全机调试初期,系统中含有空气是正常的,且不排除系统内部存在死区空气的可能。但该故障以往并未发生过,因此合理推测死区空气并不是导致襟副翼颤动的唯一因素,很可能是与其他因素叠加而导致了故障的发生。从分配机构的返修试验情况也可看出,该分配机构的各项指标均在合格范围内,即使其稳定裕度小,也难以作为单一因素导致系统不稳定。为此,对分配机构的匹配问题进行具体分析。

根据飞机设计手册[1],将襟副翼的操纵模型进行了简化,如图1所示。

图1中,CΔp和Ce分别代表分配机构的压力和流量增益系数。其中,Ce与分配机构的流量曲线、最大流量、不灵敏区、双系统不灵敏区不重合度等有关,CΔp与分配机构的滑阀间隙和摩擦力有关,滑阀间隙和摩擦力与分配机构的内漏量、启动力、摩擦力等有关。

图1 襟副翼操纵简化模型

根据飞机设计手册[1]给出的稳定性判断公式(见图2),4个变量对系统稳定性有影响,分别是分配机构的压力和流量增益系数CΔp和Ce、液压油的弹性模量N和支座刚度KA。其中,CΔp、N和KA越大越有利于系统稳定,Ce越小越有利于系统稳定。

图2 系统稳定性判据

经检查,机械拉杆等均无活动间隙,且分配机构输入摇臂的衬套存在划伤且内径较小不影响支座刚度KA,可以认为支座刚度KA不存在问题。

其余因素具体分析如下:

1)液压油中的空气会降低液压油的弹性模量N,属于负面影响;

2)系统的流量曲线斜率变大会使Ce变大,属于负面影响;

3)不灵敏区略微变大会使Ce减小(过大则会导致不稳定),对于稳定性属于正面影响,但会使系统响应变慢,因此对于系统响应速度来说属于负面影响;

4)不灵敏区不重合度变大会使两系统中立位置不一致,属于负面影响;

5)内漏量、启动力、摩擦力增大会使CΔp变小,属于负面影响。

由表1可知,疑似故障件重新装配后,系统最大流量、双系统不灵敏区不重合度和启动力有所下降,均属于有利于系统稳定的变化。疑似故障件分解重装后,对系统稳定性存在正向影响,稳定裕度增加,附件与系统的匹配性有所改善,尤以双系统不灵敏区不重合度的改善最为明显,从接近上限的0.05降至0.03。该件的不灵敏区范围仅为0.08,过大的不灵敏区不重合度容易造成两系统中立位置不一致,从而造成附件稳定裕度小,与系统的匹配性不好,影响系统稳定性。

从疑似故障件分解重装前后的参数变化和机上故障排除情况可知,分配机构与系统的匹配性不好、稳定裕度小是导致本次襟副翼颤动故障的因素之一。此外,疑似故障件重新分解装配并在机上安装后,死区空气很可能随之排出,使液压油的弹性模量N恢复正常,这对于系统的稳定也是有利的。

4 结论

针对该飞机双系统打压时左襟副翼在任意位置均无法稳定停住、存在小幅度往复颤动故障进行分析,认为应是分配机构与系统的匹配性不好、稳定裕度小、液压系统内存在空气等因素叠加导致系统出现了不稳定。

为预防同类故障再次发生,建议采取以下措施:

1)分配机构在车间修理时,应将双系统不灵敏区不重合度尽量调整至0.04以下,避免接近0.06上限;其他性能指标如内漏量、启动力、摩擦力、流量曲线偏差等也应尽量调整至接近该类产品的平均数据,不宜过大,以提高附件的稳定裕度,避免出现匹配问题而影响系统稳定性。

2)在总装调试打压时应做好液压系统的排气工作,特别是对于分配机构等容易产生死区空气的部位,应通过拧松导管螺帽的方式排除空气,必要时可对附件重新安装。