晚清文学之市场化演绎

桑裕臻 李常庆

【摘要】作为我国文学史上的重要门类,狭邪小说产生于清末新旧交替的动荡时期,它的出现昭示着青楼文学传统的终结,也标志着小说出版向市场化的演进。在文学机制市场化历程中,印刷资本主义的介入促使狭邪小说进入商品流通领域,并受制于商业文化的运作机制。纵观狭邪小说的出版路径,连载于刊的出版模式旨在拓宽读者面向,营销层面则采用广告宣传、折价促销、书报网络构建等策略。晚清出版者有意识地对小说市场把控与开拓,无不体现出以读者为本位的市场观念,最终助益大众出版市场悄然成型。

【关键词】狭邪小说 出版策略 市场化

【中图分类号】G237 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2022)1-104-07

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2022.1.016

狭邪小说①曾由鲁迅定名,[1](180)指涉清代咸丰年间逐渐流行起来、以娼妓与优伶故事为题材的长篇小说。[2]

作为晚清文学的重要门类,其“上承中国古代‘世情’‘人情’小说的传统,下启民初言情小说和社会小说的勃兴”,[3](1)既承继了六朝以来青楼文学传统的余脉,[4]亦孕育了民国初年“倡门小说”与鸳鸯蝴蝶派的诞生。学界对晚清狭邪小说的研究,多从文学层面加以探讨,如汤哲声从文本分析视角论述海派狭邪小说的生成与衰亡,[5]栾梅健则对“溢恶型”狭邪小说的历史价值及现代性起源加以论述,[6]但未从出版视角梳理其版本数量、出版路径,因此尚存一定研究空间。

明清时期小说出版的商业化倾向已初现端倪,近代随着印刷术的迭代及报刊之问世,文学的市场化得以飞速发展。文学传播渠道及创作意图之变化,带来了从作者、读者到文学创作的全方位革新。由此可见,近代文学的重要特点即文学传播机制的市场化。[7]在文学机制市场化历程中,出版也朝着迎合读者趣味、拓宽销路的商业化道路迈进,狭邪小说成为彼时深受市民阶层欢迎的小说类别,令人不得不重新思考:狭邪小说的出版何以成为可能?其出版基础有哪些?出版者遵循何种发行策略与传播路径?出版后对小说市场产生了什么影响?对如今出版市场有何参照意义?本文试图从出版学视角解答上述疑问,梳理狭邪小说出版历程,归纳其出版策略,揭示于今而言的时代价值与出版意义。

一、出版概况

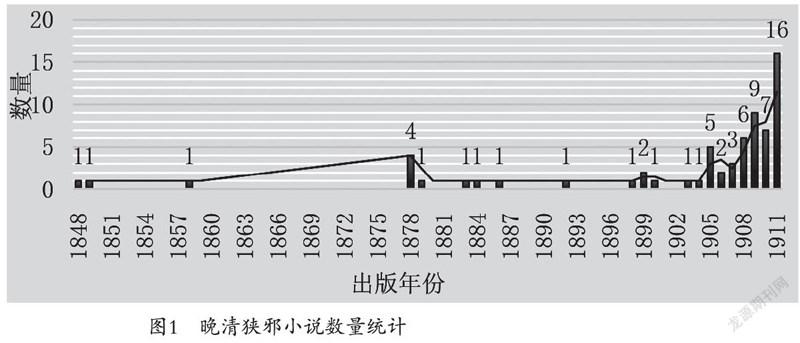

曾有学者谈及狭邪小说数量,“从清道光二十八年(1848年)第一部狭邪小说刊本《风月梦》的出现至清朝末年50多年的时间里,狭邪小说就有40余部长篇”,[3](1)但并未整理具体书目。继查阅《晚清小说目录》《中国古代小说总目》《中国文言小说总目提要》《中国通俗小说书目》《中国通俗小说总目提要》《新编增补清末民初小说目录》《晚清戏曲小说目》《晚清营业书目》《上海研究资料》等目录资料,通过初步考证可知:晚清狭邪小说共计72部,章回体小说共64部,笔记体与传奇体分别为6部、2部,图1即晚清时期狭邪小说初版数量统计,未考证年代的不在其列。

从出版历程来看,据版本数量划分为三阶段:1840年至1899年为萌芽期,1900年至1909年为发轫期,1910年至1911年则为衰亡期。萌芽期仅出版狭邪小说14部,从“溢美型”向“近真型”过渡。早期狭邪小说承袭了才子佳人小说内蕴,随处充溢浪漫抒情的基调,如邗上蒙人《风月梦》、陈森《品花宝鉴》等“溢美型”狭邪小说,而韩邦庆《海上花列传》一改过去写作路数,以“平淡而近自然”[1](189)的写实笔法还原沪上书寓的欢场百态,成为“近真型”狭邪小说代表及海派狭邪小说之开端。发轫期出版狭邪小说27部,写作笔法从“近真型”向“溢恶型”转变,一批以揭露妓院恶行及官场腐朽黑幕为主旨的狭邪小说开始涌现,尤以孙家振《海上繁华梦》、张春帆《九尾龟》为代表。衰亡期仅2年,却出版狭邪小说21部,基本延续“溢恶型”叙述风格,在书名上昭示仿作痕迹,如陆士谔《十尾龟》、冷镜山房《多宝龟》等。尽管数量上呈现突增态势,但质量上有跟风之嫌,少有流传后世的经典作品。

版本形制方面,晚清狭邪小说遵循清代通用的书刊形态:外壳采用四盒函套形式,除书籍前后切口外均以纸板书套包裹,舌板上多压印贴有书名题签的面板,开启处附有别带与别子。书籍册页采用线装装订,以线条的回环缝固定内页,书皮多为软纸;内页结构涵盖书牌、序言、目录、正文等要素,偶有题词、评语等附加内容,相当于版权页的书牌中写有书名、作者、刊刻年月及刊刻者,并以直線界格分割行字。版面以四周双边边栏划定天头、地脚范围,正文周围采用白口四周单双边黑鱼尾、象鼻装饰,书刊中多附有绣像插图,内页“版权所有”字样则印证晚清版权意识的萌芽。

作者方面,其创作动机归为抒怀、劝诫两类。前期的失意文人多有仕途失意的坎坷经历,学而优则仕的规约转为压力,屡试不第的挫败感、清贫的生活际遇迫使其以狭邪书写抒发愤慨之志,在仿才子佳人的情节路数上投射理想;后期的风流文人则是借情色书写表达劝诫之意,警醒世人切勿流连花丛,如《海上花列传》“为劝诫而作”、[8]《海上繁华梦》“为其欲警醒世人痴梦也”、[9]《九尾龟》“处处都隐喻着劝诫的意思”。[10]

读者方面,若考虑读者的购买能力并衡量群众的识字能力,晚清狭邪小说的受众涵盖购买报刊的下层市民,以及官吏、士绅、文人、教师与报人小说家等中上层市民,该群体的收入水平在满足温饱的基础上尚有余裕,且具备识字能力。因此,抱着猎奇心态的市民、对风月场极为熟悉的名士商贾,均是狭邪小说潜在的读者群体。

出版社方面,上海作为19世纪末全国主要的印刷出版中心,狭邪小说的刊刻多集中于此,其余则散见于其他城市,如梁纪佩《七载繁华梦》刊于广州、魏秀仁《花月痕》由福建双绮笏刊刻、庐醒父《归来燕》由香港实报馆出版。出版狭邪小说数量最多的是改良小说社,1908年至1911年出版多达9部,该社遵循“改良社会,义主惩劝”[11]的原则,出版包括狭邪小说在内的社会小说,既能劝诫世人,又能维系书局的经营活动,在满足大众阅读趣味的同时,以优惠价格实现盈利。新新小说社、上海申报馆、上海书局、新世界小说社曾出版狭邪小说两部以上,其余均只出版过一部。

二、出版基础:印刷资本主义①介入小说出版

1. 编辑职能的分工

我国历史上从事校书工作的开端即正考父校对的《商颂》,有目的地校书源于汉代,汉成帝河平年间便委派专才大规模校理群书。[12]古时校勘以补阙订讹为重,校书是对正文加以勘正的工作,需学者具备文字、声韵、训诂等方面素养,因此校勘可视为最初的编辑工作。雕版印刷术自隋唐之际发轫,到宋代已奠定官刻、家刻、坊刻三足鼎立的出版格局,[13]明代经济文化繁盛促成职业出版人不断涌现,晚明时期各书坊均组建专业化编辑队伍。科举不第的士大夫为谋求生计转而刊刻书籍出售,文人与坊贾交往日益频密,士商界限的模糊昭显出以坊贾为首的商业出版活动渐趋蓬勃,编辑的职业化分工使出版活动以文学作品为纽带,维系着社会各阶层。晚清时期栖身报业的文人群体身兼出版者的编辑职能,作为报人需重视小说的社会作用与文学地位,作为小说家又需利用现代化、大众化的报刊媒介出版并发行其作品。他们以现代报刊构筑公共话语空间,以新兴媒介为依托完成自身的文化使命,最终推进职业作家、现代知识分子转型的进程。[14]

2. 印刷资本的介入

活字印刷自北宋庆历年间发明后,一开始并未得到普及,印刷仍以雕版印刷为主,[15](167)直到外国人研制的铅活字模应用之际,时人方讶于印刷效率之便捷,如《申报》“每日刷印四千张,仅用不过两时有余,即能告竣”。[16]外国传教士引进印刷机械,为上海印刷资本主义的发展创造了条件,而新式机器的产业化则为印刷资本主义提供了一定的物质基础。19世纪70年代,点石斋作为上海首家石印书局获利颇丰,19世纪80年代国人遂加入石印经营之列,同文书局、蜚英馆、拜石山房涉足石印印刻,富文阁、藻文书局、商务印书馆采用多色照相石印技术,[15](167)不仅昭示我国新式书业的建立,[17]也促使上海成为以技术创新为基础的中国现代性的标志。[18]雕版印刷术因刻工费时费力而被取代,铅石印成为彼时主流,狭邪小说中仅《花月痕》乃雕版刻印而成,《风月梦》《青楼梦》《海上繁华梦》均为铅印,《海上尘天影》《海上奇书》及绣像绘图版本等则采用石印。

3. 报刊的创办

晚清报业的发展得益于外国传教士的来华,他们在中国创刊办报,不仅引进了先进的印刷技术与设备,也拓展了文学的传播路径。西方印刷技术的传入为报刊的大量生产提供了条件,由此助益于报刊的传播增速与范围扩宽。据《中国近代报刊名录》记载,从1815年我国第一份中文期刊《察世俗每月统记传》问世到1911年,海内外共出版了1 753种中文报刊,[19]其中460种在上海出版,占比26.24%。[20]上海开埠后商贸日益兴旺,士绅富贾的集聚促进了消闲娱乐的潜在需求,各类消遣场所随之建立,消闲之风由此盛行。与此同时,报刊的流通在无形中改变了人们的信息接收方式,这种新型的大众传播媒介以时效性著称,它专门登载社会新闻、时事热点及文人评点,因售价低廉而备受市民青睐。

三、出版策略:市场化发行策略与传播路径

1. 刊物先行的出版模式

近代报刊的出现使得晚清文学逐步向现代化转型,发达的报业改变了文学的生产与流通渠道,也在一定程度上影响着文人的出版理念。许多知识分子身兼报人与小说家的双重身份,这些最早栖身报业的文人群体深谙新兴媒介的传播路径,利用报刊参与市场机制运作实现盈利成为迫切需求,出于发表作品的现实因素,狭邪小说大多先以连载形式在刊物上发表,[21]或直接附赠于报刊后免费发放,以此拓宽小说的发行路径与市场占有率。

以刊物連载形式最先问世的狭邪小说,如韩邦庆《海上花列传》,起初在作者自创刊物《海上奇书》上发行;孙家振《海上繁华梦》同样在其自办的《笑林报》上连载,再由笑林报馆分集排印出版;孙家振《续海上繁华梦》于1909年在上海环球社编辑的《图画日报》上连载,此后由上海文明书局发行三集全本,题名为《绘图续海上繁华梦》;黄小佩《廿载繁华梦》则先于中国香港《时事画报》连载,1907年秋再由时事画报社出版单行本,封面以时事小说归类;李伯元《海天鸿雪记》最初由游戏报馆分期刊行,以单页形式随报售卖;吴趼人《海上名妓四大金刚奇书》也曾于《消闲报》连载刊行。

许多狭邪小说由于原先知名度不高,在连载之余随报附赠从而引起读者兴趣,如李伯元曾于《游戏报》随页附赠小说并公告:“《海天鸿雪记》第一期,定于今日出售,恐遐迩未及周知,特于今日附张附送两页,俾阅报诸君先见一斑。”[22]作为近代第一份小报,《游戏报》以市民阶层为主要受众,既迎合了消闲主义的娱乐化思潮,又面向大众市场,以读者需求为旨归,该报得以销量大开,“初出五千纸,日未午即售罄,而购阅者尚纷至沓来,不得已重付手民排印,又出三千余纸,计有八千有奇”。[23]近代小报风潮由此发端,如孙家振1898年创办《采风报》,起初“送阅五天,不取分文”,而后“另附石印绘图《海上繁华梦》新书,每日一页,蝉联而下”。[24]此类仿效随刊赠予小说之做法,意为“以酬阅报诸君雅爱”,实则借小报影响力使众人一睹为快,以连载形式增强读者阅读黏性,并以免费销售方式促进报刊发行量,拓宽了宣传渠道与读者面向。

2. 广告预告的宣传策略

广告与现代社会的商业化、大众化紧密相连,是人类现代化过程中推销商品的产物。[25]英商美查于1872年创办《申报》,彼时影响力最大的报刊开始登载文学广告,且每年呈上升之势,1872—1902年书籍广告数量占文化广告总量份额维持在78.53%~99.25%。[26]新著小说通过报载广告得以进入大众视野,大众媒介拓宽了小说的传播路径,也改变了文学市场的整体格局。

申报馆以《申报》刊登本馆即将付梓之作为多,1879年2月8日《申报》登载“《青楼梦》出售”,三天后交由申报馆出版,《白门新柳记》《绘芳录》《风月梦》均遵照此方式营销,再版版本亦同。重视现代媒体所载广告益处的文人如韩邦庆,即具有敏锐而超前的市场意识,认识到报刊传播的宣传作用,早期任职申报馆的笔政经历使其对广告影响体悟颇深。《海上奇书》出版前重复登载11次告白,刊行前为造势已耗资近普通市民近两个月工资,[27]每期发售后同样多次刊载广告,前后发布45次,长达一年之久,可见其为扩大刊物发行量所付出的钱财及心力。与《申报》齐名的《新闻报》亦是刊登狭邪小说宣传广告之重镇,《花月痕》《海上繁华梦》《海天鸿雪记》《海上尘天影》《蓝桥别墅》等均如此。

此后,狭邪小说出版广告频见各类报刊。1898年7月《采风报》刊登“附赠《海上繁华梦》绣像”告白;1899年7月《游戏报》登载“《海天鸿雪记》按期出售”启事,各回次出版广告多达18次;新世界小说社出版《上海之维新党》,在《时报》《新世界小说社报》刊登新书广告,该书二三编出售广告刊载于《时报》《神州日报》等。出版广告多是预告新近小说内容、印刷版次及发售地等信息,再版小说亦尽溢美之词点评,如吴趼人《胡宝玉》在《月月小说》《时报》刊登再版广告,“此书于丙午初冬出版,颇风行一时,大有洛阳纸贵之概”;[28]《神州日报》提及《新茶花》,“汪洋曼衍、风流月韵,实新小说中第一奇作”。[29]部分广告则登载小说出版目录,如《九尾龟》因多次再版,曾在《申报》《时事报》《民呼日报》《神州日报》《疁报》《民立报》①发布相应广告,于刊登总书目广告时穿插列入,对出版社其他出版书目起到了宣传之用。此类广告刊载普遍选取影响力较大的报刊,如全国性日报《时报》、销量几为上海各报之冠的《神州日报》,《九尾狐》的宣传预告即分别刊登在《时报》《民呼日报》《神州日报》《疁报》②上。

3. 赠予打折的促销方式

图书作为商品进入市场竞争过程中,出版者为保本盈利不得不改变销售策略吸引读者,随报附赠小说的做法便是其一,通过广告进行宣传、打折即促进销售的营销方式。许多报刊为探查市场接受度首先印行少量小说,以打折方式尽快收回发行成本,再据市场反馈决定是否继续付梓,该方式既能激励读者的购买行为,也能预先探查读者的感兴趣程度,最大限度降低出版风险。

慧珠女士《最近女界现形记》即遵循此模式投入市场,初版时进行打折促销,在1910年1月《时报》刊载:“先出五集,每集定价五角,五集二元五角。今为初版销路起见,特定廉价三百部,减收工料洋一元五角,外埠函购寄费二角。”[30]前三百本小说以一元五角的价格售卖,相比原定的五集二元五角而言,即以六折折扣向读者促销,无疑是为再版打开销路。1910年10月,鸿文书局于《时报》发布:“第六集至十一集共六册一元五角,第一集至五集共五集二元五角,合购全集减三元”,[31]对小说实行合集捆绑销售策略,以七五折吸引读者成套购置。同年11月,鸿文书局在《新闻报》登载促销广告,“如单购六集至十一集,减收一元八角,再赠《官商快览》一部”,[32]以更低折扣并附赠其余小说进行促销推广。该书还在1910年10月17日的《民立报》以“初版三百部为限,减价七折”的低折扣宣传,只一部小说便在三本刊物上实行不同折扣策略,足以达到引起消费者注意之目的。而时务书馆出版《绘图最近嫖界秘密史》时,在《民立报》刊载促销广告,以“限二百部,减收六折”[33]的更低折扣发行。

此外,许多报刊也会在该书再版时刊载促销广告,再版小说通常销量较佳,因初版早已实现保本盈利,再版时更以减价促销的形式扩大销路。如《最近女界现形记》多次再版,1911年2月14日《民立报》以“限三百部,减收六折”宣传,从七五折、七折再到六折,不断加大的优惠力度更能激起读者购买兴致。再版时提高折扣幅度的如《花月痕》一书,在《申报》1893年4月尚“每部核定码洋七角”,[34]1895年1月再版时价格为“每部四本码洋四角”,[35]因该书极为畅销,早在1894年3月6日降低售价,再版时同样沿用了每本七五折的折扣力度。小说定价直接决定读者购买行为的发生,继而影响出版物市场发行量,因此这种减价让利是晚清出版市场竞争的结果。出版商以读者需求为导向,在回本基础上采用渗透定价策略,利用讀者求廉心理,实行保本微利的低价促销手段,以求短期内占领市场份额,为小说的再版发行提供可能。

4. 书报发行网的传播渠道

近代报刊构建了全新的文化流通体系,文学作品以刊物为载体进入市场运行机制,即各报馆派报处接连形成的全国性书报发行网络,相当于现代商业意义上的连锁店或代销点,属于出版物流通制度中的代理制。[36]这种规模化的商品经营模式,由派报处专门负责书刊代销与宣传推广,职业化的生产分工昭示着晚清文学市场进入商品经济的流通阶段,文学销售与派报传输网络之建立,使小说可通过报刊发行,狭邪小说便借助书报发行网络的传播渠道直抵大众化读者群,代销点的增多亦助益报纸销量的显著增长。

在外埠建立派报处,以申报馆为代表,通过在外埠吸收派报处的营销方式促进报刊的印行与发售,《申报》初创时主要依托各商号、报贩在市区代售,“发行的手续不过是每天分送各爿商号,托其代售,此外由报馆雇用报贩沿街零卖”。随着销量跃升,发行范围拓宽至各信局,主要有全泰盛、全昌仁、盛恒源、亁昌泰、胡万昌等,到1880年,“已有北京、天津、南京、武昌、汉口、南昌、九江、香港、安庆、保定、广东、广西、四川、湖南、杭州、福州、苏州、扬州、宁波、烟台等各处,都有本报发行,外埠各信局一致代售本报,‘发行网’的组织,虽不够健全严密,但着实算得相当广泛了”。[37]

申报馆构筑全国范围内的报刊发行网络,凡在《申报》登载文学广告的狭邪小说均能受益,如韩邦庆所创刊物《海上奇书》于该报登载的告白标注“本埠由卖《申报》人代售,外埠售《申报》处均有寄售”,该刊交由申报馆代售;《笑林报》也开设多处代售点,包括京都、天津、南京、江西、汉口等19个城市;《游戏报》同样增设多处外埠售报点,涵盖京都、天津、南京、九江、福建乃至日本东京朝日新闻馆等25处派报点,代销点延伸至海外。直接参与销售的涵盖各地的书局及报馆,这些出版机构联合形成了全国性书报发行网络,如孙家振《绣像海上繁华梦》一书,据1904年6月19日《警钟日报》记载,除在笑林报馆总售处发行,还在该报馆分售处“繁华报馆、新闻报馆、游戏报馆以及各大书坊、本埠外埠各售报人”销售;近世小说社出版江荫香《蓝桥别墅》,据1908年6月26日《中外日报》记载,有多处寄售点,包括“鸿文书局、中国图书公司、集成图书公司、南洋官书局、广益书局、小说林、飞鸿阁、四马路广智书局、日新书庄、鼎文书局、协新书庄、张园照相馆”等。外埠设立代售处接连而成的销售网络还能弥补经济实力欠缺的不足,如后期出版狭邪小说较多但规模有限的改良小说社,即通过此方式在上海设立棋盘街南洋官书局、点石斋、江左书林、中国图书馆公司四个分售处,以及遍布各地官书局等24个经售处。[38]传播渠道的构筑亦促使狭邪小说之流通无远弗届。

四、出版影响:以读者为本位的大众出版市场成型

明代末期坊贾身兼出版与创作的双重身份,其“处在金钱与文化、生意与学问、娱乐与道德、地区间文化与地方文化的十字路口上”,曾有学者将其指涉为“锻造了一个新的城市文化,即读者大众文化”。[39]书坊主多由科场失意的文人组成,以商人身份经营出版,同时厕身于文人之列,到晚清时期衍生为报人小说家群体。作为职业作家的雏形,[14]他们因家道中落或屡试不第投身报业,在小说风气未开的朦胧之际,凭借独到的市场意识担负狭邪小说的出版发行重任。近代报刊传入之后,与十里洋场内盛行的享乐之风相交融,促成以追求消闲娱乐为价值取向的小报发端,也促成了以新闻为载体、专供大众消费的文化产品的诞生。

从乌托邦式浪漫幻想的寄托,到风月场中层层黑幕的揭露,狭邪小说的流变受社会语境影响至深,仕途制度的溃败、道德秩序的崩离改变了文人的根本处境,政治权力的裂变,加剧了其心理与文化的双重焦虑,西方报载媒介的传入,也在改写其认知观念及审美表达,狭邪题材的择选即为迎合大众阅读趣味的必由之举。狭邪小说的盛行映射出市场需求与读者的阅读偏好,不断再版的发行量堪称彼时畅销,如《海上花列传》结集成册后,“一时风行海内,今已消剩无多”,[40]上海租界内无从管辖的灰色地带为妓业泛滥提供了庇护,催生着消闲娱乐业的兴起,狭邪题材亦被胡适斥为“嫖界指南”,[41]由此可见奢靡享乐的风气渐趋主流。图书一旦进入商品流通领域,便受到市场与商业交换规律制约,出版者(亦创作者)为迎合大众阅读需求而执笔情色书写,以报刊连载与石印技术相结合,初步显现出现代化出版机制的运作模式,同时在发行策略上以期刊先行、广告宣传、折价促销等手段,吸引消费者注意,无疑体现出以读者为本位的市场意识,自始至终贯穿了从小说创作到出版发行的全部流程。狭邪小说的涌现标志着小说出版向通俗化演进,加之小报载体这类新兴文学载体的出现,小说与报刊开始孕育共同的文学市场,报人小说家不得不运用现代大众传媒宣传文本,文学创作逐步呈现市场化倾向,开始为迎合读者而做出改变。大众出版市场于1902年日趋成熟,而“步入成熟的重要标志,是创作者开始意识到小说市场的存在,并开始有意识地根据读者需要把握市场走向”。[42](43)在我国古代,文学仅把控在少数人手中,普通市民则受限于识字率与购买力,到晚明时方有以市场为导向的商业出版萌发,清末则昭示着大众出版市场之成型。近代报刊媒介的传入,不仅催生报人小说家向职业作家转型,也促成了大众化读者群体及其连带市场成熟,出版商为了盈利不得不致力于营销,作者甚至为使小说适应报刊载体而对文本内容、装帧版式屡做调整,如章回体小说篇幅不能过长,文言逐步让位于白话文体等。晚清时期“创作者如此自觉和热情地开拓小说市场,其用心良苦是史无前例的”,[42](44)这种调整激发了潜在的读者群体,他们的参与直接造就了中国现代通俗小说的转型,也彰显出以读者为本位的大众出版市场悄然成型。

结语

晚清社会政局面临着内忧外患的处境,朝廷的腐败让手无寸铁的文人逐渐意识到小说的重要性,上海租界区的划定为妓业的繁荣提供了庇护,对狭邪小说的盛行产生了至关重要的影响。与此同时,近代报刊的出现不仅构建了全新的文化生产流通体系,为传统士人开辟了一条向现代知识分子转型的途径,也重塑了大众市场的运行机制。[43]狭邪小说从言情小说的范畴逐步被纳入社会小说的畛域,其文体遵循“溢美—近真—溢恶”道路转变时,其出版也经历了从萌芽期、发轫期再到衰亡期的历程。士大夫告别仕途后踏上风气渐开的上海大都市,他们既流连于烟花洋场,又精通报刊媒介的商业化运作,为迎合市民读者消闲与猎奇之需,开始依托新兴媒介自觉地开拓小说市场并把控其走向,不仅使得小说题材趋向通俗化,也加速了都市通俗文学朝着现代化、商业化演变的步伐。

因此,狭邪小说的出版被纳入商业文化的运作机制当中,通俗小说开始被视为专供大众消费的文化产品,读者群体的培育也催生着小说市场的成熟,最终透过文化市场对文本本身加以形塑、建构。厘清狭邪小说的出版路径,有助于在媒介层面指引出版人化被动为主动的转型姿态,正是晚清报人小说家充分把握媒介优势、拓展市场边界的种种举措,使得小说市场日趋成熟,最终推动了晚清文学与小说期刊的繁荣发展。

参考文献:

[1] 鲁迅. 中国小说史略[M]. 北京:北京大学出版社,2009.

[2] 齐裕焜. 中国古代小说演变史[M]. 兰州:敦煌文艺出版社,2008:344.

[3] 谢庆立. 中国近现代通俗社会言情小说史[M]. 北京:群众出版社,2002.

[4] 龚斌. 情有千千结:青楼文化与中国文学研究[M]. 上海:汉语大词典出版社,2001:8.

[5] 汤哲声. 海派狭邪小说:中国清末小说的终结者[J]. 明清小说研究,2003(4):211-219.

[6] 栾梅健.“溢恶型”狭邪小说的历史价值及文学的现代性起源[J]. 文学评论,2007(2):74-78.

[7] 袁进. 中国文学的近代变革[M]. 桂林:广西师范大学出版社,2006:6-7.

[8] 韩邦庆. 海上花列传[M]. 上海:上海古籍出版社,1994:1.

[9] 孙家振. 海上繁华梦[M]. 上海:上海古籍出版社,1991:4.

[10] 张春帆. 九尾龟[M]. 武汉:荆楚书社,1989:238.

[11] 改良小說社之开办缘由及收稿广告[N]. 申报,1908-08-06(006).

[12] 张舜徽. 中国文献学[M]. 上海:上海古籍出版社,2005:71.

[13] 何朝晖. 晚明士人与商业出版[M]. 上海:上海古籍出版社,2019:92.

[14] 郭延礼. 传媒、稿酬与近代作家的职业化[J]. 齐鲁学刊,1999(6):75-81.

[15] 錢存训. 中国纸和印刷文化史[M]. 桂林:广西师范大学出版社,2004.

[16] 铅字印书宜用机器论[N]. 申报,1873-12-13(001).

[17] 郑士德. 中国图书发行史[M]. 北京:高等教育出版社,2000:498.

[18] 芮哲非. 谷腾堡在上海:中国印刷资本业的发展(1876—1937)[M]. 北京:商务印书馆,2014:111.

[19] 史和,姚福申,叶翠娣. 中国近代报刊名录[M] 福州:福建人民出版社,1991:1.

[20] 熊月之,张敏. 上海通史:第六卷·晚清文化[M]. 上海:上海人民出版社,1999:62.

[21] 陈平原. 中国现代小说的起点:清末民初小说研究[M]. 北京:北京大学出版社,2010:63-73.

[22] 今日随报附送《海天鸿雪记》不取分文[N]. 游戏报,1899-07-28(001).

[23] 陈无我. 老上海三十年见闻录[M]. 上海:上海书店,1997:214.

[24] 本馆告白[N]. 采风报,1898-07-12(001).

[25] 袁进. 中国近代文学编年史:以文学广告为中心(1872—1914)[M]. 北京:北京大学出版社,2013:1.

[26] 陈昱霖.《申报》广告视野中的晚清上海社会[D]. 苏州大学,2005.

[27] 文娟. 申报馆与中国近代小说发展之关系研究[D]. 华东师范大学,2006.

[28] 胡宝玉[N]. 月月小说,1907-01(256).

[29] 爱情小说、社会小说《新茶花》[N]. 神州日报,1907-05-24(010).

[30] 《绘图最近女界现形记》五集出版[N]. 时报,1910-01-02(001).

[31]《最近女界现形记》第六集至十一集新版第一集至五集九版[N]. 时报,1910-10-25(001).

[32] 奉送《官商快览》一部《绘图最近女界现形记》全书洋装分为十一集定价五元减收七折[N]. 新闻报,1910-11-21(015).

[33] 快看破天荒之大著作醒世小说《绘图最近嫖界秘密史》出版[N]. 民立报,1911-06-18(001).

[34] 新印《花月痕》告成[N].申报,1893-04-26(001).

[35] 重印《六部处分则例》及《花月痕》告成[N]. 申报,1895-01-12(001).

[36] 张天星. 报刊与晚清文学现代化的发生[M]. 南京:凤凰出版社,2011:120.

[37] 七十五年来:本报的广告发行及其他[N]. 申报,1947-09-20(023).

[38] 潘建国. 物质技术视阈中的文学景观:近代出版与小说研究[M].北京:北京大学出版社,2016:22-23.

[39] 高彦颐. 闺塾师:明末清初的江南才女文化[M]. 李志生,译. 南京:江苏人民出版社,2005:45.

[40] 海上花列传[N]. 申报,1894-06-24(008).

[41] 胡适. 胡适古典文学研究论集[M]. 上海:上海古籍出版社,1988:1228.

[42] 王燕. 晚清小说期刊史论[M]. 长春:吉林人民出版社,2002.

[43] 程丽红,申畅. 职业化之初身份转换的困惑与先声之举[J]. 明清小说研究,2014(1):199-208.

Literature Marketization in the Late Qing Dynasty: Publishing Strategy and Significance Analysis of Courtesan Novels

SANG Yu-zhen, LI Chang-qing(Department of Information Management, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: As an important type in the history of Chinese literature, courtesan novels have published in the Late Qing Dynasty. It not only indicates the end of classical brothel literature, but also marks the publishing of novels quickened the pace of commercialization. In the process of marketization of literary mechanism, print capitalism prompted the courtesan novel to step into the field of commodity circulation, and was subject to the operating mechanism of commercial culture. Throughout the publishing path of the courtesan novels, publishing novels in serialized form broadened the readership, and it also adopted some marketing strategies such as advertising, discount sales, and construction of publisher network. Publishers in the late Qing Dynasty consciously exploited the novel market, which reflected the market concept of 'reader-orientation', and it would be beneficial to the mass market ultimately taken shape.

Keywords: courtesan novel; publishing strategy; marketization