西方社会贫富分化现象透视

刘玉安

【摘要】随着知识经济兴起和经济全球化节奏加快,西方社会乃至全球收入两极分化的趋势也日益加剧。两极分化曾对西方资本主义社会造成严重撕裂并严重制约着资本主义生产方式的持续运转。1929~1933年资本主义世界经济危机、特别是第二次世界大战之后,西方社会收入两极分化曾一度得到有效控制。20世纪80年代以来新的一波两极分化与这一时期兴起的新自由主义思潮密切相关。新自由主义完全否定政府在社会经济发展中的积极作用,认为市场能够解决所有问题。其结果必然会造成新的社会撕裂,引发一系列社会问题,甚至社会动荡。因此,控制贫富分化必然会成为西方各国政府不得不接受的选择。

【关键词】西方社会 贫富分化 知识经济 新自由主义

【中图分类号】 D58 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2022.24.008

在战后资本主义相对稳定发展的时期,西方各国大都建立了所谓“从摇篮到坟墓”的社会保障制度,曾经严重困扰西方社会的贫富分化现象得到了有效控制。但自进入20世纪80年代以来,西方社会的贫富分化现象再次凸显,且日益加剧,西方资本主义社会的发展似乎又陷入了无序状态,原因何在?需要深入探讨。

西方社会贫富分化现象再现

两极分化是资本主义生产方式的痼疾。19世纪中期,当资本主义生产方式还处于上升时期,马克思和恩格斯就指出:“随着资产阶级即资本的发展,无产阶级即现代工人阶级也在同一程度上得到发展;现代的工人只有当他们找到工作的时候才能生存,而且只有当他们的劳动增殖资本的时候才能找到工作”[1],而“由于推广机器和分工,无产者的劳动已经失去了任何独立的性质……工人变成了机器的单纯的附属品,要求他做的只是极其简单、极其单调和极容易学会的操作……劳动越使人感到厌恶,工资也就越减少”[2]。这样一来,“整个社会日益分裂为两大敌对的阵营,分裂为两大相互直接对立的阶级:资产阶级和无产阶级”[3]。基于这种愈演愈烈两极分化的态势,马克思和恩格斯号召全世界无产者联合起来,推翻资本主义制度,建立社会主义新社会。

19世纪中期,资本主义生产方式还处于上升时期,由于周期性的经济危机以及战争等因素的强制调整,西方社会收入两极分化趋势有一些波动,但其基本趋势是两极分化加剧。例如,相关数据显示,在美国,第一次世界大战前的1913年,美国的基尼系数曾经高达0.602,在战争结束的1918年则缩小至0.501。从1919年开始,美国进入了所谓的“柯立芝繁荣”时期。然而,随着资本主义的稳步发展,美国家庭收入的两极分化也日益加剧。在资本主义世界经济危机爆发的1929年,美国的基尼系数已达0.580,在危机最严重的1931年,其基尼系数达到了惊人的0.656[4]。时任美国总统罗斯福认为,正是极端的贫富分化才导致了这场经济危机。

众所周知,这场危机导致整个西方经济须臾间倒退了几十年。资产阶级思想家们意识到,必须采取措施,对资本主义的发展进行引导,从而对贫富分化加以限制。凯恩斯主义正是在这样的背景下出台的。1933年,时任美国总统富兰克林·罗斯福也破釜沉舟,甚至做好了“当美国最后一任总统”的准备,开启了所谓的“罗斯福新政”,对资本主义制度进行了大刀阔斧的改革。正如拉尔夫·达伦多夫所言,“资本主义这匹野马,从此被套上了缰绳”。美国社会的两极分化现象也得到了遏制,甚至开始明显减缓。罗斯福因为不仅带领美国走出了经济危机,而且还带领美国赢得了第二次世界大战,破天荒地连续赢得了美國四届总统选举。虽然他并没有完成第四任总统任期,但罗斯福主义已经被美国资产阶级、特别是后来的民主党政府所接受。从1946年开始,美国家庭收入差距就开始明显缩小,在肯尼迪和约翰逊担任总统的20世纪60年代,美国的家庭收入差距持续缩小,1967年,美国家庭收入基尼系数首次跌破了0.4的大关,降至0.399,1968年又降至0.388[5]。

美国经济学家西蒙·库兹涅茨正是基于美国及其他几个西方国家收入分配变化的这一新趋势,提出了著名的“倒U曲线”假设。他提出:“收入分配不平等的长期趋势可以假设为:在前工业文明向工业文明过度的早期阶段迅速拉大,而后是短暂的稳定,然后在增长的后期逐渐缩小。”[6]

按照这一假设,资本主义的发展会给人类带来共同富裕。这一发现简直是资本主义生产方式的福音。库兹涅茨甚至因此而获得诺贝尔经济学奖。加之美国以及西欧几个国家的收入差距的确出现了下降趋势,因此,人们曾一度相信:资本主义生产方式真的被驯服了,两极分化真的被克服了。然而,这一下降趋势仅仅维持到了20世纪70年代末,进入20世纪80年代以后,西方社会收入差距又开始拉大。

进入20世纪80年代以来,随着知识经济的兴起和全球化步伐的加快,整个世界经济进入了一个较快的发展时期。1980年,世界国内生产总值为11万亿美元。自那时以来,世界经济的发展虽然有波动,但总体上是在持续增长。2019年,全球GDP总量已经超过了87万亿美元,40年间增长了将近7倍。但世界经济增长的红利分配却极其不平衡,即使在经济发展很好的欧美国家,经济增长的红利主要还是落入富人的腰包。

从表1中可以看到,虽然幅度有所差别,但在1980年至2017年间,表1中16个国家的税后人均收入都有明显增长,但只有挪威、西班牙和法国三个国家收入最低40%人口的收入增长比例超过了各自国家收入增长的平均值,其余13个国家收入最低40%人口的收入增长幅度,都明显低于各自国家收入增长平均值,其中,意大利收入最低40%人口的收入不仅没有增加,反而减少了3.5%,从而低于该国平均增长水平20个百分点。但在此期间,除了葡萄牙和西班牙两个国家,其他所有国家收入最高的1%的人的税后收入增长都明显高于他们国家收入增长的平均水平。特别是在美国,收入最高的1%人口的税后收入增长了203.4%,而收入最低40%人口的税后收入仅仅增长了10.8%。也就是说,在1980~2017年间,主要西方国家穷人和富人之间的收入差距都在拉大,库兹涅茨的假设不成立了。

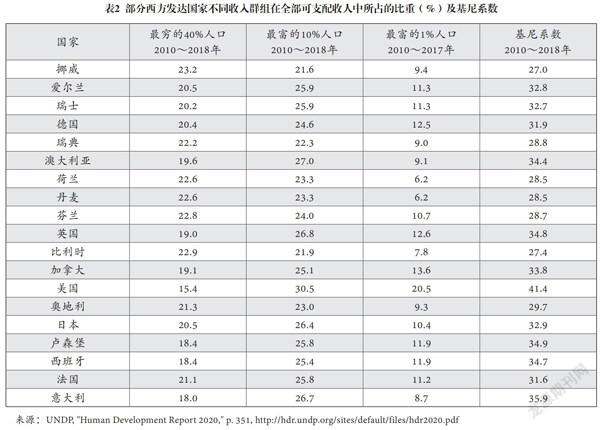

那么,目前西方发达国家中收入分配差距究竟是怎样的呢?联合国开发计划署(UNDP)于2020年12月15日发布的《人类发展报告2020》中有如下统计(见表2)。

从表2中可以看到,在大多数西方发达国家中,最穷的40%人口的可支配收入占总收入的比重都不超过20%,其中,占比最大的挪威为23.2%,占比最小的美国只有15.4%;而大多数国家中最富1%人口在总收入中所占的比重都超过了10%,其中占比重最小的丹麦和荷兰为6.2%,占比重最大的美国则达到了20.5%。美国最富的1%人口所占有的可支配收入,居然比最穷的40%人口多出了5.1个百分点。更值得关注的是,这种分化的趋势还在加剧。

2019年,经济发展与合作组织(OECD)综合了其收集到的17个成员国——加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、以色列、意大利、日本、卢森堡、墨西哥、荷兰、挪威、新西兰、瑞典、英国、美国的长期资料,对这些国家家庭收入增长的平均值、中位数以及收入最低10%和最高10%家庭可支配收入的增长趋势作了如下描述(如图1所示)。

可以看到,受2008年国际金融危机的影响,这些国家的家庭可支配收入曾略微下降,但其总体趋势是在增长,只不过收入最低的10%人口的家庭可支配收入增长幅度明显低于平均值和中位数,而最富的10%人口家庭可支配收入增长幅度明显高于平均值和中位数,且1985年至2015年二者之间的差距越来越大。虽然图1的趋势仅仅是以17个国家为基础,但其结论与表1和表2联合国发展规划署的统计数据完全吻合。这表明,西方社会确实出现了又一波收入两极分化。

西方社会贫富分化的原因

西方这一波新的收入两极分化不能被控制吗?要讨论这个问题,首先必须分析这一波收入两极分化产生的原因。西方有一种流行的说法是,知识经济和全球化引发了这一波收入两极分化。这似乎有一定道理,至少在时间节点上是一致的。

自20世纪80年代以来,随着信息技术的突破、人工智能技术的发展、数字技术的全面推广,以美国为代表的西方国家悄然进入了知识经济时代。随着互联网、智能机器人、各种自动化技术、新材料、新能源、无人飞机等新技术的广泛应用,一大批传统的、附加值低的劳动力密集型产业的重要性越来越低、传统工作岗位越来越少。也就是说,随着知识经济的兴起,传统产业工人的经济地位日益下降。随着就业机会的减少,传统产业工人在劳动力市场上的谈判能力也必然日趋减弱,他们的实际工资也必然减少。有研究发现,在美国,从二战后到1980年,美国工人的实际工资与美国的净生产率(亦即美国经济的增长水平)基本上是一致的。换句话说,当时的美国工人享受到了经济发展的成果,美国社会的收入两极分化趋势比较平缓。自进入20世纪80年代后,美国经济增长明显加快但美国工人的实际工资却停滞不前。到2014年9月,美国工人的平均时薪仅为20.67美元,扣除物价上涨因素,与1979年基本持平,比1973年1月还要低(按2012年美元购买力计算,1973年1月美国工人平均时薪为22.41美元)。[7]

由于知识经济对专业知识要求的不断提升,具有系统教育背景的劳动者日益走俏,他们的工资水平也逐渐超出传统产业工人的水平,并且有越来越高的趋势。《拯救资本主义》的作者罗伯特·赖克曾经担任过美国联邦政府的劳工部长,根据他的统计,“2013年,获得四年制大学学位的美国人的时薪比未接受大学教育者平均高出98%,与5年前和20世纪80年代初相比要高出很多——当时大学毕业生的工资溢价比没有大学文凭者分别高了89%和64%”[8]。

根据美国劳工统计局的数据,2021年8月,美国东北大学对学位與收入水平及就业安全的关联度做了一个系统的研究,结果如下。

从图2中可以看到,在美国,拥有学士学位的人,其收入中位数已经相当于高中以下学历的人2倍多,拥有博士学位的人其收入中位数则已经达到了高中以下学历的3倍多,而且前者的失业率仅为1.1%,后者的失业率则高达5.4%。低学历、低工资、低就业率人员中的绝大多数都落入到了收入最低40%的人口之中。他们的生活每况愈下,意味着贫富差距、两极分化必然愈演愈烈。

全球化对收入两极分化的加剧效应也显而易见。正如马克思早就指出的,资本的本性就在于追逐利润,就在于不断地增殖。外国资本到中国来,既不是做志愿者,更不是来做慈善事业,它们到中国来的目的只有一个——赚钱。这些钱毫无疑问大都落入了西方富人的腰包。美国《财富》杂志2022年公布的美国富豪500强中,以房地产为主的一些富豪虽然跌出了榜单之外,但新进入榜单的几个富豪则是以研发新冠疫苗致富的,从中我们可以窥见全球化也会加剧两极分化的消极影响。

这是否意味着,知识经济和全球化必然导致两极分化?或者说,这一波新的两极分化是不可控制的吗?答案当然是否定的。因为知识经济和全球化对绝大多数西方发达国家的影响力度大致上是一样的,但是如表2所示,目前在西方发达国家中,收入两极分化的程度存在着明显的差异。以最富1%人口可支配收入在全部可支配收入中所占的比重为例,日本、德国、英国、法国等最富1%人口可支配收入在全部可支配收入中大约只占10%左右,荷兰、丹麦、意大利、瑞典、奥地利、挪威等国最富的1%人口在总收入中占比还不到10%,其中荷兰和丹麦只占6.2%,与美国的20.5%形成了巨大反差。在另一端即最穷40%的人口可支配收入占比上也存在着巨大的反差:德国、法国、日本、挪威、瑞典、丹麦、荷兰、比利时等国最穷的40%人口可支配收入在全部可支配收入中占比都超过了20%,只有美国仅为15.4%。

那么,究竟是什么原因导致这一波收入两极分化呢?这显然还与这一时期兴起的新自由主义浪潮有关。众所周知,控制收入两极分化最直接、最有效的手段是税收。在这个意义上说,库兹涅茨假设只对了一半:在他所收集的那个时期的那些资料中,“倒U曲线”假设的确成立。当时包括美国在内的大部分西方国家的收入差距确实出现了缩小的趋势。但是,这一时期,西方收入差距的缩小并不是自动或自发实现的,而是西方国家对收入分配积极干预的结果。

为了保证资本主义生产方式持续、稳定的运转,在20世纪50、60年代,西方各国普遍建立了相对完善的社会保障制度,用丹麦社会政策学家哥斯塔·埃斯平-安德森的话来说就是:西方发达国家都变成了福利资本主义国家[9]。而所谓福利国家,说到底,就是国家利用政治的力量对市场分配机制的一种调控,说得再直白一点就是国家对收入进行二次分配。例如,1963~1969年间,时任美国总统林登·约翰逊曾明确提出了“向贫困宣战”的口号。这种政策的理论根据就是凯恩斯主义。因为在凯恩斯看来,以生产过剩为基本特征的经济危机之所以发生,主要是因为有效需求不足。包括二次分配在内的宏观经济政策的根本目标是保证有效需求,从而保证供给与需求、生产与消费之间的平衡,保证资本主义生产方式的持续运转。为此,国家必须集中相当一部分资源,必然要增加税收。在此期间,西方各国普遍建立了差额极大的累进税制。例如,美国在此期间建立起了一套分为14个级差的累进税制,其中,个人所得税的最高税率曾高达90%以上。

从表3中可以看到,在20世纪50、60年代,美国收入所得税最高税率达到了90%以上。但这并没有妨碍美国经济在这一时期的快速发展。这主要是因为:包括美国在内的西方各国还没有完全从1929~1933年的经济危机中恢复过来,就又爆发了第二次世界大战。这场大战不仅夺走了5000多万人的生命、把主要战场的西欧几乎夷为平地,还极大地限制了人们的正常消费。相关数据显示,几个主要参战国家在长达6年的战争期间人口几乎没有增长。战后欧洲重建及被战争压抑了的正常消费事实上形成了一个巨大的消费市场。以人口增長为例,6年战争期间,由于结婚率、生育率的下降,再加上5000多万的非正常死亡,世界人口几乎没有增加。到战争结束的1945年,世界总人口大约为26亿人。从1946年到1965年,西方各国都出现了所谓的婴儿潮。其中,美国的人口在1945年还仅为1.4亿人,1963年达到了1.89亿。世界人口则由1945年的26亿人增加到1965年的33亿人。大量新增人口不仅对日常生活用品、同时对医疗、教育、住房、交通等各种基础设施都提出了巨大的需求。所有这些因素的叠加,才保证了战后资本主义经济发展有足够的市场,才促成了所谓的“黄金时代”。

但是进入20世纪70年代以后,随着补偿性需求的逐步满足,西方经济逐渐陷入了滞胀状态。石油价格暴涨即所谓石油危机只是西方经济低迷的导火索。需求的萎缩必然导致生产的萎缩。为了刺激消费、刺激投资而增加政府财政预算即所谓赤字预算必然导致通货膨胀,于是,自进入20世纪70年代后,西方各国都出现了经济发展停滞、失业率上扬、通货膨胀率飙升的现象。例如,美国经济在1974年和1975年曾连续两年出现了负增长,同时,物价在1974年上涨了11%,失业率在1975年达到了8.5%。1980年,美国经济又出现了0.3%的负增长,物价上涨了13.5%,失业率达到了7.1%[10]。凯恩斯主义完全失灵了。

在这样的背景下,新自由主义悄然兴起。众所周知,传统自由主义经济理论是以所谓的“萨伊定律”,即“供给能够自动创造需求”为基点的。新自由主义者重新肯定了这一基本出发点。他们反对凯恩斯主义关于有效需求管理的理论,认为人们从事投资和生产活动不仅仅是为了满足需求,在更大程度上可以说是为了增加收入,而决定人们继续工作还是休闲、储蓄还是消费的关键因素是边际税率,即人们收入增加部分所要缴纳所得税的税率。如果税率为零,政府的收入自然也为零,这在现代社会固然不可想象。但如果税率为100%,那么政府的收入依然为零。因为那样的话人们对工作、对赚钱会毫无兴趣。他们认为,必须找到一个边际税率的最高点,超过了这个最高点,人们对工作和投资就会失去兴趣,生产就会停滞,供给就会萎缩,而随着生产和投资的萎缩,不仅个人收入会减少,由于税源萎缩,政府收入也会减少。他们认为,美国在20世纪五六十年代的边际税率达到了90%以上,这意味着超过一定限度后,人们再赚取的钱几乎要完全充公,这势必要伤害人们的工作热情、伤害投资者的企业家精神、伤害人们的创造力和冒险精神,从而导致了20世纪70年代以来的经济滞胀。为此,他们开出的药方就是减税,让经济回归市场。因此,所谓的新自由主义也被称之为“市场原教旨主义”。

在1980年竞选时,里根就提出了一个著名的命题:政府不是解决经济滞胀问题的答案,政府本身就是问题。在他连续两届总统任期内,最突出的政绩就是减税。1986年,里根签署的税务改革法令,把原来的14级累进税制简化为两级:以年收入17600美元为界限,低于17600美元的个人收入征收15%的所得税,超过17600美元的部分征收28%的所得税,对收入特别高的部分再加征5%的富人税。这样,到1988年,美国收入所得税的税率就从1917年以来最高的94%,降到了33%(详见表3)。与此同时,为了鼓励投资,里根政府还把公司所得税从先前的46%一下子降到了34%,仅此一举,就不可避免地导致收入两极分化。里根总统因此被称为新自由主义的代言人。里根政府的改革确实刺激了美国经济,但同时又不可避免地拉大了贫富差距。由于长期以来美国经济约占世界经济的三分之一,再加上彼时在英国还有以玛格丽特·撒切尔为首相的保守党政府遥相呼应,新自由主义很快风靡全球。正是这股新自由主义浪潮,导致了西方社会收入差距的再一次拉大。作为新自由主义政策的先行者和代言人,美国收入两极分化自然会走在世界前列。

西方社会贫富分化的后果

税收政策对收入两极分化的调节作用立竿见影。里根总统于1981年就任,但由于1981~1982年,美国经济正处于战后以来持续时间最长(17个月)、幅度最大(GDP增长率为-2.5%)的衰退期,里根政府不敢贸然进行税制改革。1984年,美国经济开始复苏,里根赢得连任后,在1986年才全面实行了税制改革。然而,仅仅实行了两年,即在他任期结束的1988年,美国社会的两极分化就明显加剧。《美国通史》的作者卡恩斯和加勒迪曾以“两极分化的经济,支离破碎的社会”为标题,总结了里根的税制改革,指出里根任期结束之后,“美国社会如维持它生存的‘两极’经济一样,变得支离破碎。就像股市异常上扬造福于富人一样,里根的减税政策极不相称地造福富人。经济转型最严重地打击了低工资、半熟练工人。由于里根政府把大部分社会福利转嫁到州和地方政府身上,在信息服务和让人眼花缭乱的新技术主宰的新经济中,失业者或者找不到工作的人收入减少了。到里根总统的第二个任期结束时,最穷的五分之一(4000万人)人口的生活水平比1979年下降了9%,而最富的五分之一的人口的生活水平提高了20%”[11]。

随着贫富分化的加剧,美国社会迅速产生了一批新的亿万富翁。美国前总统唐纳德·特朗普和曾经的美国亿万富翁杰弗里·爱泼斯坦恰好正是在20世纪80年代发迹的。对于特朗普,相信读者已经有了足够的了解。这里只讨论一下爱泼斯坦。

为了享乐,同时也为了巩固并加强自身富豪地位,1998年,爱泼斯坦以近800万美元的价格买下了美属维京群岛的圣詹姆斯小岛,并且购置了同样价值近800万美元的私人飞机。在这个几乎与外界隔绝的小岛上,爱泼斯坦以种种方式——主要是美元,从世界各地招募了几十名年轻女孩——包括许多未成年女孩,从事性服务。这个小岛因此被人们称之为“萝莉岛”“欢乐岛”,岛上的访客非富即贵。也正因为如此,后来因为受害者举报,爱泼斯坦虽然因非法性交易而被判有罪并且被捕入狱,但他似乎并不为之所困。然而,正在爱泼斯坦服刑期间,2019年8月9日,他意外地“自杀”了。许多美国评论家都认为,爱泼斯坦事件反映出美国政治、经济、社会中最肮脏的一面。在某种意义上,这也是美国社会两极分化的恶果之一。

再来看极端贫困的那一部分人。两极分化,使得生活本来就不宽裕的人生活更加拮据,甚至生存每况愈下、入不敷出,为了生计一些人甚至会铤而走险,不惜触犯法律。统计资料显示(如表4所示),恰好从20世纪80年代开始,随着两极分化的加剧,美国的犯罪率也开始飙升。必须指出的是,在此期间,美国的司法制度并没有大的调整,而且被关进监狱的也有像爱泼斯坦那样的个别富豪,但同世界各国一样,美国监狱关押的囚犯绝大多数来自社会底层。相关数据显示,20世纪50、60年代,美国监狱在押人口还仅为20~30万,70年代末,还不到50万,进入80年代后开始飙升,到2009年,羁押的成年犯人达到了230万,几乎每100个成年人中就有一个被关在监狱。

关押一个犯人的成本,平均要达到十几万甚至几十万美元。除了犯人的生活费用、犯人所赡养的直系亲属的费用要由社会支付,看管人员、司法人员及警察的工资及各种设施当然也由纳税人承担。突然飙升的羁押人口,使得美国的监狱人满为患。于是,1983年,美国出现了一个奇葩的事物:私营监狱。到目前为止,美国先后建立了200多家私营监狱。众所周知,近代以来,在世界各国,监狱一直都是国家机器的一部分,是法律尊严、社会公正的象征。私营监狱的主要开支虽然也来自政府,但既然是私营,盈利必然是最高目标。这就意味着,私营监狱很容易为了盈利而不择手段,而這又必将导致司法腐败。美国频繁爆发的各种示威运动、茶党运动,包括举世瞩目的占领华尔街运动和冲击国会运动,反映出美国民众对现行政治制度、社会制度的不满和失望,而所有这些都与20世纪80年代以来日益加剧的两极分化有着不可分割的关联。

为了证实上述推断,我们可以把美国同其他主要西方国家做一个比较。根据“世界监狱简况”数据库的统计资料,多年来,美国监禁犯人的数量多年来一直排在世界第一位,大约占世界监禁犯人总数的四分之一,该数据库2021年收集的统计数据见表4。

虽然我们只选取了监禁人数较多的几个主要西方发达国家的数据,但对比已经十分明显。如果我们把表4与表2加以对照则会有更加发人深省的发现:最富的1%的人占总收入比重较低的日本、法国和意大利,监禁率也相对很低,而占比遥遥领先的美国,其监禁率也同样遥遥领先。此外,在西方主要资本主义国家中,由于得天独厚的自然条件和历史条件,美国的经济发展水平一直遥遥领先。据联合国发展规划署的统计,2019年美国人均国民收入达到了63826美元,澳大利亚48085美元,法国47173美元,意大利42726美元,日本和西班牙分别仅为42392美元和40975美元[12]。美国不仅经济发展水平领先,而且还拥有全世界最雄厚的技术力量、最先进的医疗技术水平、最丰富的医疗资源,但美国的平均预期寿命却远远落后于其他发达国家。根据世界卫生组织最新公布的2020年世界各国平均寿命的数据显示,美国的平均预期寿命仅为79.3岁,世界排名仅为第31位。也就是说,收入两极分化严重的美国,其人均预期寿命也明显低于两极分化相对轻微的其他发达国家。

综上所述,我们似乎不难得出这样的结论:日益加剧的收入两极分化势必引发高犯罪率,引发司法腐败、政治腐败、社会腐败,引发社会动荡,从而危及国计民生。既然如此,对于目前这一波愈演愈烈的两极分化,西方各国、特别是两极分化特别严重的美国,还会无动于衷吗?

然而,自20世纪80年代以来兴起、目前在西方仍占据主导地位的新自由主义,认为国家干预有悖于市场机制,破坏市场机制必然遭到惩罚。但是,一味放纵市场机制,任由贫富分化加剧,这实际上是把人类社会的发展看成是一个自发的过程,实际上是在回归野蛮时代。早在1933年讨论1929~1933年资本主义世界经济危机的原因时,富兰克林·罗斯福就把它归咎于放纵市场机制。用他的话来说就是“使我们遭受打击的是十年的放荡无羁,十年的集团的利己主义——所追求的唯一目标表现在这种思想上——‘人不为己,天诛地灭’。其结果是,百分之九十八的美国人口都遭受到‘天诛地灭’”[13],整个西方经济一下子倒退了三四十年。现在的问题是,这场悲剧还会重演吗?

(本文系教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“西欧社会民主党的转型与社会民主主义新变化研究”的阶段性成果,项目编号:17JJD710004)

注释

[1][2][3]《马克思恩格斯选集》第1卷,北京:人民出版社,2012年,第407、407、401页。

[4][5]斯坦利·恩戈尔曼、罗伯特·高尔曼编:《剑桥美国经济史》第三卷,蔡挺等译,北京:中国人民大学出版社,2008年,第209、208页。

[6]S. Kuznets, "Economic Growth and Income Inequality," American Economic Review, vol. 45, no. 1, 1955, p. 18.

[7][8]罗伯特·赖克:《拯救资本主义》,曾鑫、熊跃根译,北京:中信出版集团,2017年,第121、214页。

[9]哥斯塔·埃斯平–安德森:《福利资本主义的三个世界》,苗正民等译,北京:商务印书馆,2010年。

[10]陈宝森:《美国经济与政府政策》,北京:社会科学文献出版社,2007年,第34页。

[11]马克·C·卡恩斯、约翰·A·加勒迪:《美国通史》,吴近平等译,济南:山东画报出版社,2008年,第728页。

[12]UNDP, "Human Development Report 2020," http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf.

[13]《罗斯福选集》,关在汉译,北京:商务印书馆,2018年,第141页。

责 编/张 晓

Analysis of the Polarization of the Rich and the Poor in Western Societies

Liu Yu'an

Abstract: With the rise of the knowledge-based economy and the accelerated pace of globalization, the trend of income polarization in Western societies and the world at large has intensified. Polarization has severely torn Western capitalist societies and seriously constrained the continued functioning of the capitalist mode of production. The income polarization in the West was once effectively controlled after the capitalist world economic crisis of 1929-1933, especially after the Second World War, and the new wave of polarization since the 1980s has been closely related to the rise of neoliberalism during this period. Neoliberalism completely denies the positive role of government in social and economic development and believes that the market can solve all problems. This will inevitably cause new social divisions and a series of social problems and even social unrest. Therefore, containing the polarization between the rich and the poor will become the inevitable choice that Western governments have to accept.

Keywords: Western society, bipolarization, knowledge economy, neoliberalism

劉玉安,山东大学当代社会主义研究所教授、博导。研究方向为国际政治理论、西方国家社会政策、社会民主主义。主要著作有《从民主社会主义到社会民主主义》(合著)、《国家发展中的公平与效率问题研究》、《北欧福利国家剖析》、《Will the Scandinavian Model Collapse?》等。