你还会去武汉吗?疫情下的共情与旅游意愿

——目的地形象的中介作用

郑 颖,张高军,张若愚

(暨南大学深圳旅游学院,广东深圳 518053)

2020 年的新型冠状病毒(以下简称“疫情”)影响了世界经济的发展,对于旅游业来说更是一次巨大的打击。在全国防控疫情期间,旅游企业全面停工,仅2020年春节期间,中国文化旅游产业损失就超5 000 亿元(申军波 等,2020)。在疫情影响下,旅游市场复苏依然困难重重,越来越多的学者关注到突发公共卫生事件对旅游意愿的影响,发现预期情感对出游意愿具有显著促进作用(黄纯辉等,2015)。也即,研究人们的情绪能成为恢复旅游市场的有力抓手。

在旅游公共危机研究中,政府主导的合理迅速的危机管理措施可以促进旅游公共危机向积极方向演化(祁凯等,2016)。近年来,对于旅游目的地突发事件中的网络舆情研究逐渐丰富,研究内容从政府视角的政务内部舆情逐渐转变向公众层面和消费者层面(吴仁献等,2019)。旅游业在受到公共危机打击后,迫切需要恢复,而公共危机对人们的消费决策影响却相对持久。因此,现有研究多从消费者信任(胡家镜等,2020)和情绪(李勇等,2019)等方面对公共危机的影响机制和旅游目的地的恢复策略进行探讨。

人的情绪反应是离散的、复杂的,个体风险认知越高的地区,会越容易出现负性情绪(胡伟等,2020)。因此,疫情发生时,应及时对人们的负面情绪进行疏导(侯毅,2020)。在疏导过程中,共情是一个较好的切入点,它不仅能使人们更好地理解他人情绪,还能促进集体情感的形成,在形象感知和文化构建方面也有重要作用(王庆西,2020)。而武汉作为首个正面抗击疫情的城市,从共情角度研究人们对武汉的共情,对后疫情时代的旅游业恢复具有重要意义。

疫情暴发期间,武汉封城,全国人民给予武汉充分的关注,“武汉加油”“为武汉捐款的最佳方式是去旅游”等呼声有之,“好伤心”“很沮丧”有之。在中国社科院等(2020)发布的《新冠肺炎疫情下的旅游需求趋势调研报告》显示,武汉成为网民最想去旅游的城市,湖北成为第二想去的省份,这个调查远超过武汉和湖北在全国旅游空间格局中的位置。因此,本研究以后疫情时期的武汉为例,采用文本分析和回归模型相结合的方法,在理论上探讨共情与旅游意愿之间的关系,并引入与共情和意愿有着密切关系的目的地形象作为中介变量,以期为后疫情时期的旅游业恢复提供理论依据。

1 理论基础与假设模型

1.1 核心概念

共情是指能站在其他人的角度身临其境的感觉,或者感受对方的能力(Rogers,1959)。它源自对他人情绪状态或情况的感知(Eisenberg et al.,2002),是一种无意识的、不自觉的与客体情感相融的情绪,强调对他人情绪产生感同身受的体验(Escalas et al.,2003)。在本研究中,共情是指在疫情的影响下,人们能站在武汉人民的角度产生感同身受的情感共鸣。

共情的产生与个人的共情倾向和观点选择有关(Lazarus,1991),甚至会受到环境因素影响(赵青等,2010)。共情的对象主要是社会公众密切关注的受害客体,人们会产生强烈的次级情绪反应(Berger,2011)。在旅游共情研究中,学界已经关注到黑色旅游和志愿旅游中的共情(Crossley, 2017;Bauman et al.,2019)。

Hunt(1971)最早在理论上提出并探讨目的地形象。Crompton(1979)将目的地形象表述为整合了旅游者对一个旅游地的信任、想法和印象。学界认为,人们在游前决策过程中承担较大的购买风险,而目的地形象是人们对目的地的整体评估,能为旅游者提供重要的目的地信息,因此,其在旅游者决策过程中发挥重要作用。在目的地形象研究引入国内后,学界十分注重本土测量指标的选择(张宏梅等,2011),在研究方法和思路方面进行拓展(张高军等,2011)。本研究中,目的地形象被视为旅游者对目的地客观存在的抽象所得,以武汉为例,为了防止疫情蔓延,武汉执行严格的居家隔离,为保卫全国人民的生命健康作出了巨大牺牲,因而被人们称为英雄的城市。武汉的巨大牺牲是客观存在,人们对其进行抽象,赋予其英雄的形象。

旅游意愿是一个比较成熟的研究领域,它被界定为人们进行或参与某种旅游活动的意愿(Kozak,2001)。旅游意愿具有多分类结构,如基础旅游意愿、目的地旅游意愿(Abubakar et al.,2016)和替代性旅游意愿(黄倩等,2020)等。涂红伟等(2017)研究发现消费者愤怒情绪降低旅游意愿并进一步导致负面口碑的传播,在某种程度上证实情绪与旅游意愿之间的关系。

1.2 共情与目的地形象

在旅游共情研究中,除了关于主体之间的共情体验研究外,还有部分研究者关注主体对介体的单向共情体验(李勇等,2019)。疫情中因为居家隔离,人们对武汉的共情体验媒介转向在网络中表达,而有效的情绪唤起会改变旅游者个体对目的地的认知态度(刘欢等,2018)。从理论上推断,网络环境中的有效共情反应,可能会影响人们对武汉的目的地形象认知。事实上,类似研究已经有了一些发现,王婷等(2020)就发现情绪与目的地形象之间的隐含关联,即抗疫音乐视频共情对目的地涉入的吸引力之间存在显著正相关关系。因此提出假设:

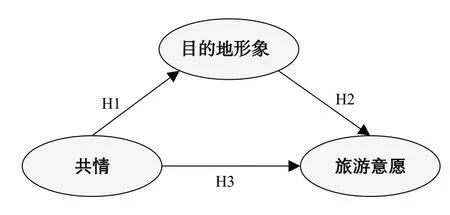

H1:疫情影响下,共情会对武汉形象产生显著影响。

1.3 目的地形象与旅游意愿

目的地形象好坏会影响人们的出行决策(Goodrich,1978)。学界首先关注到的是积极的目的地形象,白凯等(2010)以西安入境游客为例,发现个体游客的认知行为与其感知价值和行为意愿呈正相关。此后,学界开始关注到目的地形象的负向感知对旅游意愿的影响,如郭功星等(2016)认为消费者敌意导致的目的地消极形象会影响旅游者的旅游意愿。因此,维护良好的目的地形象显得尤为重要。据此提出假设:

H2:疫情影响下,目的地形象对旅游意愿存在显著影响。

1.4 共情与旅游意愿

认知共情与情绪共情会促进个体的亲社会行为产生(刘艳丽等,2016),这在某种程度上表现为对人们行为的影响(孟昭兰,1985)。如孙九霞(2019)指出旅游者通过共情体验实现情感团结,有利于良好的主客关系互动,有利于旅游者开启主动体验行为;Hsiao 等(2013)认为叙事博客通过共情间接影响旅游意愿;Li等(2020)对微电影的研究也发现人们在观影过程中会产生共情情绪,继而诱发旅游意愿。

社会公众参与灾后旅游有利于帮助旅游目的地尽快恢复。根据“共情-利他”假说,公众产生的积极共情有利于解除旅游地的困境。共情越强,这种动机也越强,越有可能产生积极的旅游意愿(Singer et al.,2014)。社会公众对灾难地产生的共情情感,会促使人们产生帮助灾区恢复的心理冲动(刘世明等,2011),这在一定程度上也会促进人们产生旅游意愿。鉴于此,提出假设:

H3:疫情影响下,旅游者的共情显著影响旅游意愿。

综上,本研究假设模型如图1所示。

图1 目的地形象、共情与旅游意愿假设模型Fig.1 Research model of destination image,empathy and tourism intention

2 数据收集与处理

在疫情期间,74.65%的公众从微博平台获取相关信息(陆泉等,2020)。新浪微博作为日活跃用户达到2亿的社交媒体平台,具有大量含有丰富社会价值的实时文本信息,适于研究社会情绪(刘逸等,2017)。因此,选取微博平台的文本数据作为数据来源。在武汉结束封城后,#武汉,一起以爱前行#、#你好武汉#以及#张文宏说解封后武汉或成最安全城市#等微博热门话题的刺激下,公众开始表达与旅游相关的话题,有利于排除公众大量讨论医疗信息、抗议新闻等话题的干扰,确保数据及时有效。因此,选取2020-04-08武汉结束封城前后共计1月的时间跨度,获取人们在疫情下对武汉的共情情绪、目的地形象,以及旅游意愿的数据。

由于“cov-2019”“COVID-19”“新型冠状病毒”以及“新冠病毒”等关键词常使用在正式的新闻报导类语境中,使用这些关键词爬取获得的内容中有效文本数较少。经过初步筛选,决定使用“疫情”“武汉”“新冠”“新冠肺炎”等标签爬取数据,去除含“攻略”“广告”等无关信息,并将完全重复的微博清理,最后获取4 773 条微博文本信息。为确保数据准确,进一步筛选排除不相关的文本。筛选条件为:1)对武汉带有情感倾向的文本描述(且文本内容必须信息完整且可用于后续文本内容分析);2)文本存在对武汉形象感知因素;3)文本存在对前往武汉旅游的意向描述;4)排除营销号信息、对疫情的国际形势分析、对医护人员夸赞等为主题的文本内容。经过筛选,最终确认323条有效文本,总计28 007字。

在共情、目的地形象和旅游意愿的操作化过程中,除了典型的词汇,如共情中的“奢望”,目的地形象中的“黄鹤楼”,旅游意愿中的“不去”。还包括非典型的词汇,需要研究人员理解词汇的内涵(雷雅钦等,2021)。非典型词汇以共情词汇为主,因为人的情绪相对复杂,如共情中的“春天”,“春天”并非字面上的季节,而是隐喻的“希望”,是一种良好的积极情绪;再如“阴沉沉”,并非指天气阴沉沉,而是借天气类比人的情绪,是一种消极情绪;又如“想走人”,实际上并非是一种行为意愿的指向(他已经被封在武汉了,无处可走),而是借“走人”表达情绪之糟糕。在此基础上,结合知网发布的情感分析用语集和程度级别词语词典(How Net),以及大连理工大学发布的中文情感词汇本体库,使用python对323条微博评论的情感强度打分。共情测量借鉴Bagozzi(1994)和Bauman(2019)等的研究,目的地形象测量借鉴张高军(2011)和Zhang(2002)等的研究,旅游意愿测量主要借鉴Tigre等(2015)的研究。

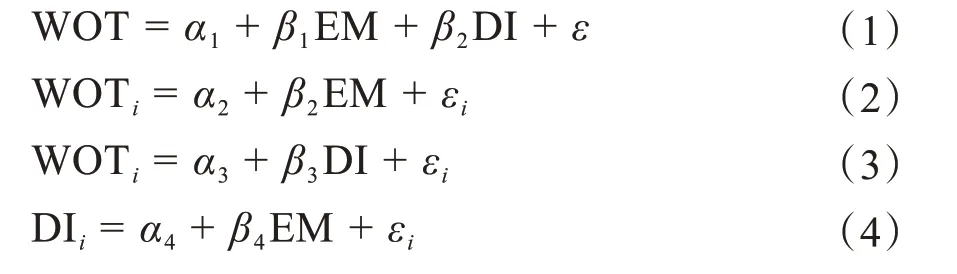

在模型设计中检验共情、目的地形象和旅游意愿之间的关系,分别探讨共情对目的地形象的影响(式4)、共情对旅游意愿的影响(式2),以及目的地形象对旅游意愿的影响(式3)。并且构建中介模型(式1)对假设进行检验:

式中:WOT表示旅游意愿;EM表示共情;DI表示目的地形象,使用1~5级编码评分,根据各维度变量计算的平均值。αn为常数项;βn为待估参数;εi为随机干扰项。

3 实证分析

3.1 情感分析

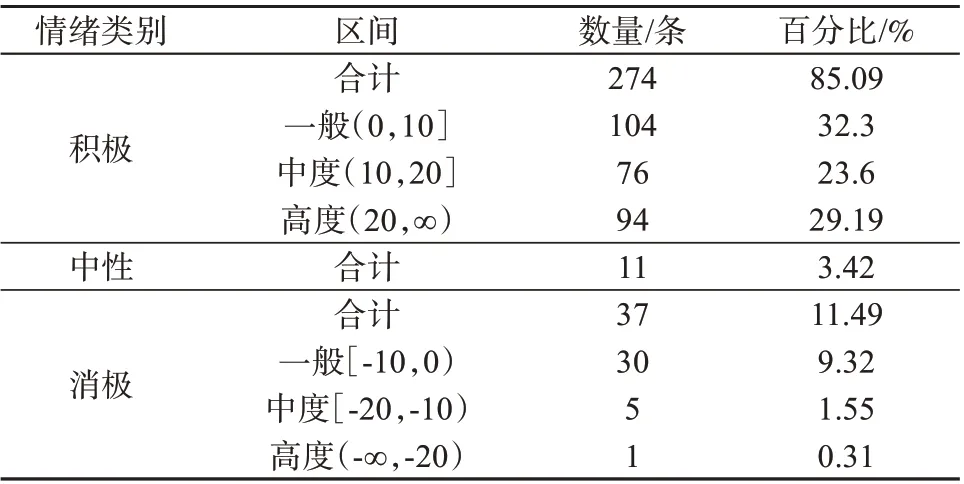

由情感分析结果可知(表1),公众对武汉的共情较为积极,积极共情占比85.09%,消极情绪占比11.49%,说明在疫情得到有效控制后,公众对武汉的共情是积极的,有利于后续恢复。总情感波动指数为5.6,情感波动较小,说明积极共情有利于逆向调节公众在面对危机时的消极情绪。进一步将积极共情和消极共情的文本做分段区分,分为一般、中度和高度3个区间。结果显示,高度积极共情占积极共情的34.31%,远高于高度消极共情(2.7%)。在积极共情和消极共情中,一般共情占比较高,其主要原因可能是舆论引导效果较好,在疫情防控关键时间,舆论的焦点在于民族团结和与病毒对抗,人们的积极共情被充分调动。

表1 武汉疫情网络文本情感分析Table 1 Emotion analysis of Wuhan's pandemic text

疫情传播限制了人们的出游行为,但这种积极的共情使人们更加主动地去了解武汉,在某种程度上甚至增强公众的旅游意愿。在274条积极共情文本中,一位网友不仅提到武汉的现代化建设是吸引他的因素之一,还改变了他先前对武汉的刻板形象。如对于武汉重要形象要素之一的热干面,就从原来的“不可理喻的食物”转变为“最想吃的食物”。在旅游意愿层面,经过这次疫情,他也从“不了解武汉”转变为“最想去武汉”。

“虽然我从未去过武汉,在疫情暴发之前也不了解武汉是我国如此重要的工业城市。但是,这次疫情让我好好地云游了武汉的秀丽风光和高楼大厦还有华彩霓裳。以前叫外卖的时候,热干面这种面似乎是一种不可理喻的食物,但现在,热干面成为了我回国后最想吃的食物。武汉也成了我最想去的地方。”(touristui6446871055)

从3.42%的中性共情文本中发现,潜在旅游者以武汉为目的地的旅游意愿也在增加,甚至曾经去过武汉的旅游者,其重游意愿也受到影响。疫情背景下,曾经对武汉存在的“遗憾”,更是激发人们的旅游意愿。

“道阻且长,行则将至。一切都是希望给了前进的步伐。我们依然在前进的路上——武汉解封了,想去武汉过早。”(原来是弯弯啊)

疫情依然是消极共情的最主要原因。尽管武汉的疫情已经得到有效控制,但因为疫情的强传播特性,且全国各地的零星案例依然时有发现,人们对于解封后的武汉依然心存顾虑,这种消极共情也会作用于旅游意愿,并产生较强的限制作用,使人们“不敢去武汉”。

“目前应该都没人去武汉旅游玩耍,其余的还有境外人员进入,境外人员也不敢去武汉。”(伏地躲猫猫)

需要注意的是武汉本地人的消极共情反应。他们曾经身处疫情中心,对疫情有更加切身的感受,短时间会存在应激心理反应,可能导致不信任感在后疫情时期持续,产生“恐惧”和“抵触”的消极情绪,这种消极共情也会显著抑制其旅游意愿。

“作为武汉人,如今疫情真的给我留下了不少阴影,最简单的,现在虽然我返回工作地,但只要是去人员集中的地方,我内心总有一丝抵触和恐惧。”(Sedative的垃圾筒)

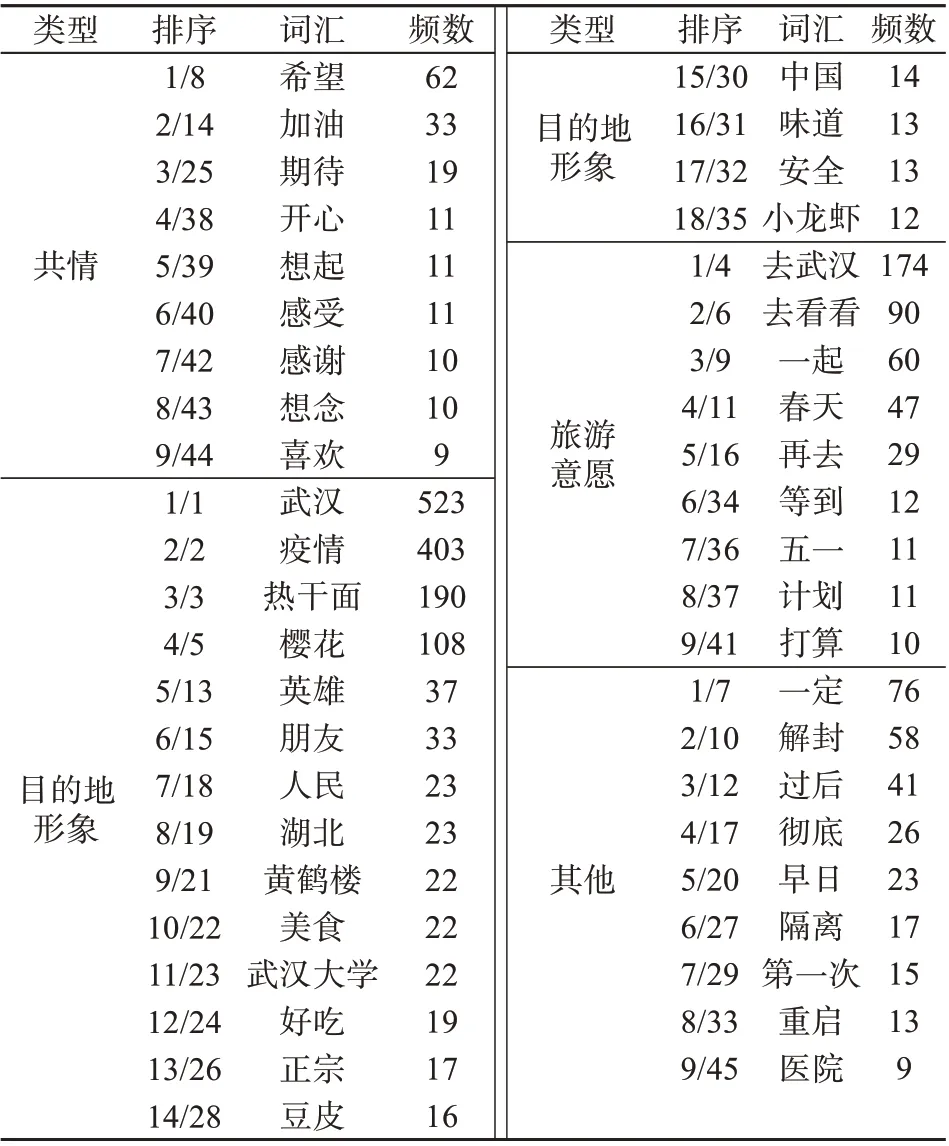

3.2 词频分析

提取排在前45 位的特征词得到高频特征词表(表2)。在高频词表中,“武汉”和“疫情”的频率明显高于其他词汇,且1 条博文中不止1 次提及“武汉”和“疫情”,一方面证实本文数据具有相当的可靠性,突出疫情特殊时期的研究背景;另一方面,也表明疫情依然是人们关注的焦点。

表2 武汉疫情高频特征词汇Table 2 Wuhan pandemic high-frequency characteristic vocabulary

共情方面,高频词中包括积极和中性两类词汇,并不包括消极词汇。积极如“希望”“加油”和“期待”等,它们是情绪的主要表现形式,也在高频词中占据主体,这与情感分析结果一致。中性词汇如“感受”“想念”,它们本身不含积极或消极倾向,只是表达了人们的情绪。

目的地形象方面,高频词中类型和频次最多的即为目的地形象,这其中,既包括武汉具象的形,如“热干面”“樱花”,也包括抽象的象,如“英雄”的武汉。从频次的角度考察,“热干面”“樱花”“英雄”是武汉形象的核心要素,表明人们以此为基础在社交媒体中建构了武汉形象。

旅游意愿方面,“去武汉”“去看看”成为人们表达武汉旅游意愿的主要方式,这其中,不止包括初游意愿,也包括重游意愿,还包括“计划”“五一”“一起”“去武汉”的“打算”。从高频词分析结果看,未识别出否定的意愿,且“一定”具有相当高的频次,这在某种程度上说明后疫情时期的武汉对人们有着别样的吸引力。

整体上,高频词分析结果显示,共情以积极情绪为主,“加油”是最重要的情绪表现;目的地形象占比最高,除了传统的“热干面”和“樱花”,后疫情时期武汉产生新的“英雄”城市的目的地形象,值得关注;旅游意愿较为多样,但也可以大致分为初游者和重游者的意愿,且不存在不去、不想去武汉之类的否定意愿。

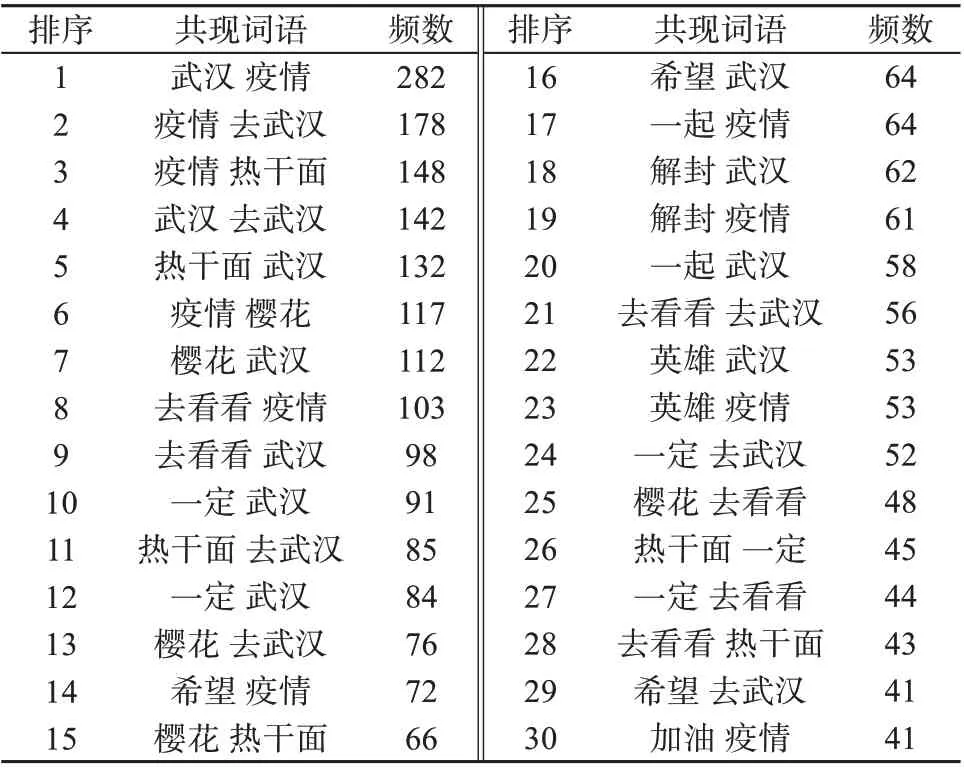

3.3 语义网络分析

对323条网络文本进行语义分析,提取前30对高频共现词表(表3)。从中发现,共现频次最高的是“武汉”和“疫情”。共现频次次高(超过140次连接)的词汇有3对,由“疫情”和“热干面”“武汉”“去武汉”构成,3对词汇分属目的地形象和旅游意愿,表明目的地形象和旅游意愿与疫情的特殊背景关联最为紧密,也佐证本文提出的疫情背景下目的地形象和旅游意愿的重要性。

表3 武汉疫情高频共现词Table 3 Wuhan pandemic high-frequency co-occurrence words

从共情、目的地形象和旅游意愿之间的关系考察,共现频次最高的一对词汇是“热干面”和“去武汉”,也就是说,目的地形象和旅游意愿之间的关系密切,热干面在疫情中被塑造为武汉的形象表征,“去武汉”吃“热干面”成为一种强烈的旅游需要。“一定”“武汉”“疫情”“去看看”多次共现,使用“一定”这样具有最高程度副词的词汇来修饰出游意愿,说明整体旅游意愿较为强烈。相对而言,共情和目的地形象及旅游意愿的联系就显得不甚紧密,尤其是共情与旅游意愿,其连接频数更低,甚至都未能出现在高频共现词表中。

同时,“解封”“过去”“英雄”与“疫情”“武汉”也多次共现,一方面反映数据收集日期正处于武汉正式解封前后,人们的关注焦点依然在疫情和武汉解封;另一方面也反映,正是因为疫情的缘故,英雄开始成为武汉新的形象要素。

从完整的语义网络结构(图2-a)可知,目的地形象在词汇网络中占比依然最高,目的地形象较为丰富。共情情绪积极,人们在为武汉“加油”,“感谢”武汉人民的付出,“期待”“希望”疫情早日结束,之后要再和朋友“一起”“去武汉看看”。总的来说,“武汉”和“疫情”是网络的绝对中心,“热干面”“樱花”“英雄”和“去武汉”等词汇在网络中占据重要地位。

图2 语义网络结构(a.完整图;b.简化图)Fig.2 Semantic network structure diagram

为展示关键信息,对语义结构网络进行简化处理(图2-b),以保持共情、目的地形象、旅游意愿各至少2个词汇为标准,得到图2-b。从中可知,共情(“希望”“加油”)和目的地形象(作为形象要素的“热干面”“樱花”和“英雄”)之间存在联系。共情(“加油”和“希望”)、目的地形象和旅游意愿(“去武汉”和“去看看”)之间也存在联系。在3对关系中,目的地形象占据更加重要的网络地位,也就是说,目的地形象在共情和旅游意愿三者之间的作用可能更加重要。

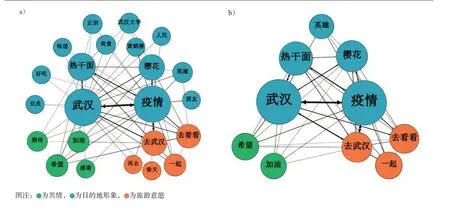

3.4 假设模型检验

首先基于词典使用python对数据赋值,示例见表4。赋值环节借鉴李克特量表的思想,由研究团队分别编码再共同讨论确定。以“共情”列为例,1分代表没有共情,3分代表共情比较明显,5分代表共情强烈。表4中,“阴沉沉”其实是借天气指代心情,“奢望”表达的是一种美好的期许,代入了个人情感,但又是一种隐晦的情感表达,所以给它们赋1~3 的中间值——2 分;而明显没有共情的内容,则赋值为1。

表4 文本编码赋值示例Table 4 Text encoding assignment examples

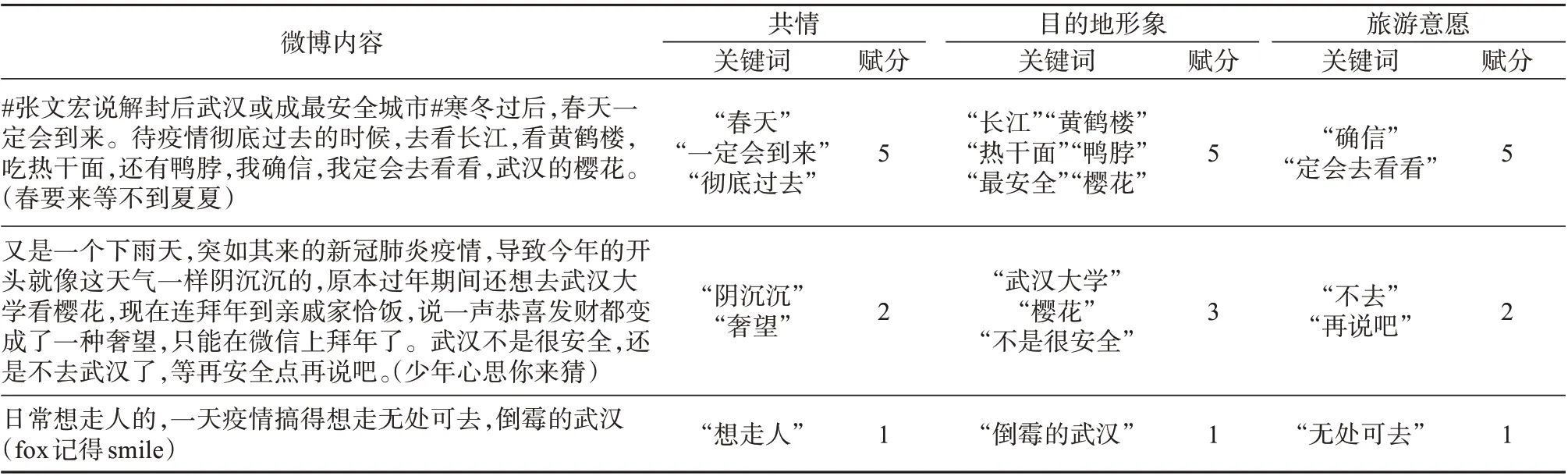

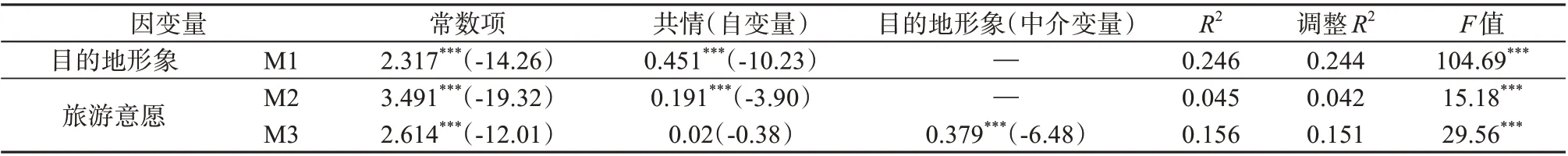

根据理论模型运用STATA 15.1 进行回归分析。模型1为自变量(共情)对中介变量(目的地形象)的预测作用;模型2为自变量(共情)对旅游意愿的主效应模型;模型3为加入中介变量(目的地形象)的全模型。结果显示,各模型的方差膨胀因子(VIF)为1~1.33 之间,小于临界值2,且各变量间的相关系数均小于临界值0.7(处于0.2~0.5 之间),通过0.001 水平下的双侧显著性检验,说明本研究不存在严重的多重共线性问题。假设检验的结果显示,3 个模型的F值均显著,调整R2在0.045~0.246之间,假设模型的解释能力较强。

进一步检验目的地形象的中介效应,结果如图3 所示,模型的自由度为1,卡方值0.145,卡方自由度比值为0.145<3.000,表示模型与样本数据可以契合。RMSEA 值为0.000<0.080,GFI 值为1.000>0.900, CFI 为1.000>0.900, AGFI 值 为0.998>0.900,模型的拟合指标均达到推荐标准,拟合度较好。

图3 目的地形象、共情与旅游意愿中介作用检验结果Fig.3 Test results of intermediary role of destination image,empathy and tourism willingness

各路径的显著性检验结果见表5,从中可知,共情对目的地形象具有显著的正向影响(M1:β=0.451,P<0.001),假设H1 成立。共情对旅游意愿存在显著正向影响(M2:β=0.191,P<0.001),假设H3 成立。继续将目的地形象作为中介变量加入模型进行检验,发现目的地形象对旅游意愿存在显著正向影响(M3:β=0.379,P<0.001),假设H2成立。但是,共情对旅游意愿的影响变为不显著(M3:β=0.02,P<0.705),假设H3不成立。结果证实,共情通过目的地形象影响旅游意愿,其效应量为0.191,在目的地形象的作用下,共情对旅游意愿影响被完全中介。

表5 假设模型的层次回归分析结果Table 5 Hierarchical regression analysis of hypothesis model

4 讨论

4.1 理论贡献

共情具有强大的力量,会潜移默化地影响后续行为,目的地恢复过程中如何运用共情是一个值得关注的话题。本研究发现,武汉解封前后一个月,人们积极共情占据绝对主导,“加油”和“期待”的重要性最为突出,既体现人们积极乐观的精神,也彰显人们有效控制疫情的喜悦和憧憬。根据词频分析发现,后疫情时期的武汉形象虽然还是以“热干面”“樱花”为中心,但也产生新的形象,即“英雄”的武汉,这也是因武汉在抗击疫情中表现出的顽强精神,以及武汉为控制疫情蔓延做出的巨大牺牲。旅游意愿研究显示,后疫情时期人们对武汉的旅游意愿较为强烈,疫情本身转化成为一种特殊的吸引物,激发人们的旅游意愿。

疫情的每次暴发,都会对当地旅游业产生巨大冲击,在此背景下,探讨疫情下的旅游意愿超越了独立事件的意义。人们对疫情爆发地的关注与旅游意愿之间有何关系,如何产生作用,就是一个比较有价值的话题,本研究面对目的地恢复的迫切需求,梳理既有成果,将共情作为切入点描述人们的疫情暴发地的关切,以目的地形象作为中介变量,确定“共情—目的地形象—旅游意愿”的理论模型,研究疫情下的旅游意愿,该理论模型得到数据证实。

相比而言,本研究最重要的理论贡献是揭示了共情经由目的地形象作用于旅游意愿的过程机制。本研究表明,尽管共情能够直接作用于旅游意愿,但在目的地形象加入后,共情与旅游意愿之间的直接作用会被完全中介。在理论上,共情对旅游意愿的影响是完全借助目的地形象实现的,共情使人们和目的地之间产生情感共鸣,产生敬佩或是其他情感,这种共情促使人们深入了解目的地,进而更新固有的目的地形象,最后作用于旅游意愿,使人们产生强烈的旅游意愿。

值得关注的是,目的地形象在共情和旅游意愿之间发挥正向的完全中介作用,相似研究也证实目的地形象在变量间具有完全中介的作用(李月调等,2019)。这意味着,尽管共情似乎和旅游意愿之间存在直接关联,但在统计学意义上,这种关联必须借助第三个变量才能贯通,共情与旅游意愿之间的关系要更为复杂。

4.2 现实意义

在疫情常态化背景下,本研究证实了“共情→目的地形象→旅游意愿”的过程,该过程以人们的共情为原点,因人们与目的地之间的情感关联、回忆、升华和共鸣影响对目的地的认知,最终作用于旅游意愿。因此,在应对疫情影响时,科学的共情引导,如公布防疫细节,迅速披露事件真相,有效打击虚假消息,有利于理性共情反应的产生和传播(王德胜,2020)。而人们在此过程中对目的地的再认识,会更新原有的目的地形象,会进一步强化疫情后前往事件中心地的意愿。从理论上推断,与之相反的是非理性的、偏颇和消极的共情反应,将会破坏目的地形象,降低旅游意愿。

综合本研究结果,提出以下建议:第一,面对突发公共危机事件,需要在网络话语体系中做好正向情绪引导。作为世界上首个积极应对新冠疫情的城市,武汉在疫情前期经受了严峻考验,网络上也确实出现过一些负面的情绪反应,得益于良好的舆论疏导和及时的信息披露,后续的社会共情持续好转。第二,重大事件会对目的地形象产生巨大影响,武汉在疫情期间也面临着目的地形象可能变差的危机,但从总体上看,后疫情时期武汉形象受到的负面影响较小,甚至产生新的积极形象。在疫情常态化之后,恢复旅游市场需要结合理论研究进行创意营销,更好地讲述武汉抗疫中的英雄事迹,从理论上说,能够有效提高旅游者的共情程度,改善目的地形象,进而影响旅游意愿。第三,具象化的形象要素更有利于塑造目的地形象,在武汉旅游形象要素中,具有地域特色的食物和观赏物在频数和词汇网络中占据重要地位,因此,目的地的相关经营者和开发者应该重视对消费者需求的分析,以便更好地塑造目的地形象。

就武汉旅游业重振的现实需求而言,应持续策划系列主题活动,如“请你来吃热干面/鸭脖/豆皮/小龙虾”“寻访抗疫英雄路/故事”“武汉朋友/黄鹤楼在等你”“再来武汉看樱花”等。同时,建议进一步强化因疫情而来的“英雄的武汉”“英雄的人民”“英雄的中国”的形象,建设全国支援武汉抗疫的纪念场所,加强武汉新形象的产品支撑。如此,一方面,在后疫情时期唤起和保持人们对武汉的共情;另一方面,强化疫情背景下的武汉形象,进而刺激人们的旅游意愿,最终转化为实际的旅游行为。

5 结论

本文从人类最基本的情绪表达出发,引入共情视角,思考共情与旅游意愿之间的关联,在理论研究和实践观察的基础上,选择目的地形象作为中介变量,证实共情经由目的地形象作用于旅游意愿的过程,得到的主要结论为:

1)武汉解封前后一个月,人们的共情以积极情绪为绝对主导,占比85.09%,中性情绪和消极情绪占比分别为3.42%和11.49%。

2)后疫情时期的武汉,其目的地形象的核心要素是“热干面”“樱花”和“英雄”,人们对去武汉旅游的意愿较为强烈,“希望”“疫情”“早日”结束,“一定”“再去”吃“热干面”“小龙虾”。

3)共情对目的地形象和旅游意愿具有显著正向影响,目的地形象完全中介共情和旅游意愿之间的作用,其效应量为0.191。也即,共情首先带来人们对目的地形象的认知,而后才能影响旅游意愿。

综上所述,人们对目的地产生积极的情感共鸣,能够更新和促进目的地形象,进而激发旅游意愿,而目的地形象在共情与旅游意愿之间起完全中介的作用。这一路径能对疫后目的地营销、形象塑造、旅游业恢复提供实践思路。