近代早期英国货币理论大转变研究

摘 要:近代早期英国的货币理论经历了一次重大转变,即从对货币短缺的焦虑转向对货币过量的担忧,这一理论重心的转变在货币史上具有重大意义,标志着货币理论在思想内涵上更为全面,在货币分析方法上逐渐走向成熟。探究这一转变背后的原因和货币思想的演进轨迹,就会发现随着近代早期市场经济的深入发展和资本主义的兴起,货币在英国经济中的作用日益凸显,但当时金属货币供应量远远无法满足对货币的需求量,金融革命后信用货币的发展才在一定程度上缓解了货币短缺的状况。与此同时,当时的经济思想家对货币及其作用的认识也经历了一个过程,从早期的粗浅直观向科学理性分析转变,经济思想家的分析框架和哲学基础也从新亚里士多德思想框架转向现代科学,从而为货币理论的成熟和现代经济学的形成提供了条件。

关键词: 近代早期;英国;货币理论

货币史家普遍注意到一个现象:在近代早期,英国的货币理论经历了一次重大转变,从对货币短缺的焦虑和讨论,转向对货币过量扩张的担忧和探讨。货币史家安托万·墨菲(Antoin E.Murphy)曾指出,在1600—1760年随着金融条件的改善,当时的经济思想家们从关注货币短缺的讨论转向对货币过量扩张的恐惧。①虽然近年来学术界对近代早期英国货币金融史的研究取得了相当多的成果,②但到目前为止,还没有学者对这一理论大转变现象背后的思想内涵演变和内在原因进行过深入探讨。

弄清近代早期货币理论大转变这一历史问题,有利于理解近代早期英国社会的转型和当今货币供应理论的困境,故笔者抛砖引玉,对下述问题试做分析,以就教于方家:首先从经济思想演进的角度,分析为什么近代英国经济思想家起初如此痴迷于讨论货币短缺问题及其解决方法,而后来又开始担忧货币过剩的冲击;其次从实证角度分析英国在近代货币短缺的状况,以及时人如何解决货币短缺的问题;最后考察英国货币短缺状况缓解的表现及货币思想的话语转换。

一、从货币短缺焦虑向过量担忧转变的思想原因

从经济思想的演进来看,近代早期英国的经济思想家深受货币短缺状况的困扰,经济史家马格努松(Lars Magnusson)指出,17世纪英国社会各界普遍感到货币匮乏,都相信英国深受经常性的货币短缺之苦。[ Lars Magnusson,Mercantilism:The Shaping of an Economic Language,London and New York:Routledge,1994,p.108.]17世纪20年代曾有人抱怨说:“这个王国内货币奇缺,因而人们无法采用任何支付手段,也无法收回应属于自己的那一部分钱。”[[意]卡洛·M.齐波拉著,徐璇译:《欧洲经济史》第2卷,商务印书馆1988年版,第453页。]威廉·佩蒂特(William Petyt)也认为,当时“人民的普遍呼声”是需要更大量的货币,因为他们“感受到目前的短缺和对货币的需求”。[ William Petyt,Britannia Languens,or a Discourse of Trade,London:Printed for Tho.Dring,1680,pp.222-223.]但当时的经济思想家在对货币短缺现象进行分析时给出的原因五花八门,在诸多问题上认识不清,主要症结在于这一时期的经济思想仍处于形成阶段,经济概念处于完善过程之中,分析方法也经历了从简单到复杂的过程,直到法国密西西比泡沫和英国南海泡沫爆出后,经济思想家对货币的本质有了更深层的理解,对货币过量扩张的危害才有了初步的认识。

近代早期英国长期存在货币短缺现象的基本背景是:使用贵金属作为货币,而英国基本上不出产贵金属,在中世纪晚期和近代早期,英国经济思想家普遍认为经济发展的最大障碍之一就是流通中的货币数量不足,因为经济在不断扩张,货币需求量相应扩大,而国内货币数量的增加却受到很大限制。根据约翰·皮姆(John Pym)的记录,1621年2月26日下议院在讨论贸易萧条问题时,埃德温·桑德斯爵士(Sir Edwin Saunders)第一句话就是“国王命令考虑货币短缺的原因”,显然是把货币短缺视为当时贸易危机的主要原因。他认为当时织机闲置一旁,穷人需要工作,农民无法支付租金,原因在于他们“需要的不是牲畜或谷物,而是货币”。[ Joan Thirsk and J.P.Cooper,eds.,Seventeenth-Century Economic Documents,Oxford:Clarendon Press,1972,p.1.]这种对货币的渴求到18世纪虽然仍存在,但不少经济思想家开始在宏观经济背景下考虑货币的作用,他们已经意识到货币过多带来的不一定是财富和福音,比如约翰·劳(John Law)意识到如果无限制地扩大货币供给,物价就有可能上涨,“随着货币数量的增加……远超需求。同样数量的白银获得了更高的面值,结果货币价值降低”。[ Antoin E.Murphy,ed.,Monetary Theory:1601-1758,Vol.Ⅰ,Introduction,p.38.]

(一)货币理论大转变的思想根源

从经济思想内容、经济分析方法等各个方面来看,近代早期经济思想家从对货币短缺的焦虑过渡到对货币过量的担忧,主要有以下两方面原因:

第一,经济思想从早期的朴素直观的思想内容和认识水平,逐渐趋向能够理性分析经济现象的复杂认知,开始认清货币作用于经济的规律,从基本没有分析技巧的简单直观方法,逐渐转向术语统一、遵循科学程序和逻辑原则的分析方法。

近代早期经济思想家对货币的重要性有着直观朴素的认识,杰拉德·马林斯(Gerard Malynes)认为:“由于货币已经获得名声,被认为是战争的原动力和商业的生命,因此我希望,积累货币可以被恰当地认为是王公们一门卓越的学问。”[ Gerard Malynes,The Center of the Circle of Commerce,London:Printed by William Iones,1623,pp.i,ii.]著名经济学家和经济史家赫克歇尔(Eli F.Heckscher)也曾感叹,无论怎样估计货币流通在近代早期重商主义者思想意识中的重要性都不为过。[ Eli F.Heckscher,Mercantilism,Vol.II,London:George Allen&Unwin Ltd,1955,p.217.]由于市场经济的不断扩张,对货币的需求量剧增,时人赖斯·沃恩(Rice Vaughan)指出:“王国商业的最大部分,和几乎所有的国内贸易,都是使用白银,那么对银币的需求也同样巨大。”[ Rice Vaughan,A Discourse of Coin and Coinage,London:Printed by Th Dawks,1675,p.71.]霍布斯在《利維坦》中将作为价值尺度的货币的周转和流通比喻为“国家的血液流通”,[ [英]霍布斯著,黎思复等译:《利维坦》,商务印书馆2017年版,第196页。]马林斯则把货币比喻为相对于身体的灵魂。[ Gerard Malynes,The Maintenance of Free Trade,London:Printed by I.L.for William Sheffard,1622,p.2.]

当然,也有人对这些强调货币重要性的比喻不以为然,托马斯·孟(Thomas Mun)就曾指出,“有种说法是不对的,以为金钱就是贸易的生命,好像没有了金钱,贸易就不可能存在似的”。[ [英]托马斯·孟著,袁南宇译:《英国得自对外贸易的财富》,商务印书馆1981年版,第16页。]大卫·休谟也认为,“正常来讲,货币不是商业的主题之一,仅是人们同意用来促进用一种商品来交换另一种商品的工具。它不是贸易之轮,它是润滑油,使得车轮运动更加顺畅和容易,如果我们考虑任何一个王国本身,显而易见,货币的多少无足轻重”。[ David Hume,Political Discourses,in Antoin E.Murphy,ed.,Monetary Theory:1601-1758,Vol.Ⅵ,p.66.]但不管对货币的地位如何看待,当时的经济思想家在广泛讨论的经济议题中,都探讨了货币短缺问题,“主宰着讨论的思想是,货币对于不得不进行的交易数量来说是不足的”。[ Eli F.Heckscher,Mercantilism,Vol.Ⅱ,p.218.]

经济史家对于近代早期英国货币短缺最直观的印象来自当时经济思想家的大量描述,这些直观描述有不少建立在不甚清晰的概念基础之上,比如把资本与货币混为一谈是当时一个比较普遍的现象,实际上要表达的是资本的匮乏,而不是货币的短缺。例如弗朗西斯·培根就谈到货币像肥料,只有四处撒开才有益处,[ Eli F.Heckscher,Mercantilism,Vol.Ⅱ,p.217.]他这里所说的货币主要是指资本。一些政治家、议会议员或政府顾问口中的货币短缺可能是指政府收入不足,无法与支出相抵,所以他们反复强调“一个国家的力量不在于军队和舰队,因为没有货币这些就寸步难行,是货币使得轮子运转了起来”,正如赫克歇尔所言:“这样的观察顶多是注意到国家必须控制供给军队和装备舰队的手段的结果,没有考虑因此需要多大数量的货币”。[ Eli F.Heckscher,Mercantilism,Vol.Ⅱ,p.222.]

当时的商人、政治家与经济思想家由于自身经历、知识结构等各种原因,对货币事务的认识深浅不同,但其诸多看法明显属于直观的感觉,缺乏实证分析。比如这些人普遍感觉货币短缺,但具体缺了多少,却没有详尽的准确分析。赖斯·沃恩凭直觉认为,肯定存在一个“对国家(Common-wealth)最适合”的货币数量,因为“货币被发明出来是为了对人类生活有用事物的交换,为了这一用途而存在一个确定的比例,既不能太多也不能太少”。[ Rice Vaughan,A Discourse of Coin and Coinage,p.58.]但具体数量和比例应该是多少,赖斯·沃恩却言之不详。西蒙·克莱门特(Simon Clement)承认当时有学识的人包括他自己对货币和商业事务不熟悉,“尽管我痴迷于探讨此类事务的真实看法”,并且“超越了那些满脑子都是生意的许多其他商人”,但“我看到了自己在这些方面的不足,我甚为期望成为此类技艺的能手,可以使我能毫无困难地向自己,并更为清晰地向别人表达我的思想”。[ Simon Clement,A Discourse of the General Notions of Money,Trade,& Exchanges,London:s.n.,1695,p.27.]

自17世纪20年代的贸易危机以来,对于危机的原因和可能的解决方案,不同的经济思想家给出的答案各不相同,货币短缺成为危机讨论中的核心议题之一,但这一复杂的经济现象已经超出当时人们日常生活的理解和语言能够准确表达的范围。经济史家阿普尔比(Joyce Oldham Appleby)指出,随着英国市场经济的深入发展,“经济不再是看得见、摸得着的,变得不可理解”。[ Joyce Oldham Appleby,Economic Thought and Ideology in Seventeenth-Century England,Princeton:Princeton University Press,1978,pp.25-26.]正是通过17世纪20年代这场著名的争论,“重商主义者开始使用共同的术语,来处理共同面临的问题,出现了重商主义思想革命”。[ 李新宽:《英国重商主义思想的分期问题》,《武汉大学学报》(人文科学版),2008年第6期,第743页。]根据马格努松的总结,这场重商主义思想革命主要体现在开始对创造和分配财富进行了明确的讨论,把经济看作一个体系,拥有自己独立的范畴和独特的规律,把市场过程与经济变量如价格、工资、货币和汇率等联系在一起,并且认为市场供给和需求的相互作用决定了经济的兴衰,在讨论中运用了培根式的科学程序和逻辑原则。[ Lars Magnusson,Mercantilism,p.11.]

从17世纪20年代贸易危机大讨论开始,到17世纪90年代货币重铸大讨论,英国的经济思想家开始关注货币外流,分析货币现象背后的规律,并形成日益复杂的货币分析。[ Joyce Oldham Appleby,Economic Thought and Ideology in Seventeenth-Century England,p.201.]在整个17世纪,经济思想家对货币理论的诸多主题进行了讨论,他们探讨了货币的本质,分析了货币供给变化对产出、就业、价格和支付平衡的影响,讨论了利率和汇率的作用,考察了利用纸币和银行信用对金属货币进行替代或补充的可能性,从而深化了对货币问题的认识。

查尔斯·达文南特(Charles Davenant)就认识到,國民的财富不仅仅是由货币构成,“金和银充当的是其他商品的尺度,其价值仅在于它们的份额”。[ Charles Davenant,Some Reflections on a Pamphlet Intituled,England and East-India Inconsistent in their Manufactures,London:s.n.,1696,p.6.]多尔比·托马斯(Dalby Thomas)的认识更为清晰:“为了正确区分这些方面,我们必须把货币作为任何国家财富的最小部分来考虑,把它仅视为衡量事物的尺度,或者视为用以计算富裕程度的计数,或者视为代替任何必需物的保证金内在价值的抵押”,他认为“每一样对生活有用的必需品、奢侈品或满足虚荣心的商品的价值”,都“由人们身体和精神的勤勉和劳动来衡量”。[ Dalby Thomas,An Historical Account of the Rise and Growth of the West-India Collonies,London:Printed for Jo Hindmarsh,1690,pp.2-3.] 亚当·斯密进一步提出,“只有劳动才是价值的普遍尺度和正确尺度”。[[英]亚当·斯密著,郭大力、王亚南译:《国民财富的性质和原因的研究》上卷,商务印书馆2007年版,第6页。]安托万·墨菲指出,“17世纪和18世纪(货币理论)贡献的显著特点是开始以一种更加严密和更具逻辑的方式提出主题”,许多人“以新的语言和新的方法来分析正在发生的事情”。[ Antoin E.Murphy,ed.,Monetary Theory:1601-1758,Vol.I,Introduction,pp.11,3.]

正是通过这种全新的语言和全新的方法,英国人通过科学分析,逐渐摆脱了对货币现象的模糊认识,开始出现了对货币超量的担忧,托马斯·孟曾指出:“所有的人都承认,在一个国家之内,货币数量如果过多的话,就要使本国的商品更为昂贵。在个别的私人收入方面来说,固然这是有利于他们的,可是在对外贸易数量方面来说,这是不利于国家的。因为钱多会使物价高,而物价高就会使它们的用途和消费量减少。”[托马斯·孟:《英国得自对外贸易的财富》,第16-17页。]

第二,近代早期英国的经济思想理论范式实现了大转换,从新亚里士多德的静态范式向哈特利布圈子的现代动态科学范式转换,特别是在货币理论领域,这种理论范式的大转换推动了货币理论的逐渐成熟。

自从中世紀市场经济理论出现以来,关于货币、价格等经济问题的看法主要依据的是亚里士多德的思想框架。[ Odd Langholm,The Legacy of Scholasticism in Economic Thought,Cambridge:Cambridge University Press,1998,pp.13-55.]在这一思想框架下,根据戴安娜·伍德(Diana Wood)的研究,中世纪思想家已经对货币的本质和货币运行的规律进行了研究。[ Diana Wood,Medieval Economic Thought,Cambridge:Cambridge University Press,2004,pp.70-81.]到17世纪20年代,围绕当时发生的贸易危机,议会、枢密院和贸易公司都参与了讨论,分析危机的原因和解决危机的方法。[ Joan Thirsk and J.P.Cooper,eds.,Seventeenth-Century Economic Documents,pp.1-33.]当时的许多大商人也是经济思想家,如杰拉德·马林斯、爱德华·米塞尔登(Edward Misselden)、托马斯·孟等都投身于这场讨论中,各自分析了货币短缺原因并提出解决之道。

杰拉德·马林斯认为,货币短缺是由于进出口商和银行家在国际市场利用汇票进行投机活动所导致的,为了清算和交割这些汇票,外国硬币被系统地过高定价,导致白银从英国外流。[ Gerard Malynes,The Maintenance of Free Trade,pp.11-35.]他建议的解决方法是重新设立皇家汇兑署,由其发布正常的汇率和监管进出口商之间正常进行的汇票交割,以确保货币的唯一标准和纯度取决于不同国家货币之间的汇率,从而消除买卖或出口货币的获利动机。[ Gerard Malynes,The Maintenance of Free Trade,pp.84-105.]爱德华·米塞尔登用相当大的篇幅来批驳马林斯的观点,[ Edward Misselden,The Circle of Commerce Or The Balance of Trade,London:Printed John Dawson,1623,pp.7-76.]他认为货币外流的原因首先是贸易入超,其次是在英国铸币厂白银对黄金估值过低,贸易赤字产生的原因是对外国奢侈品不断上升的需求、英国商人之间的过度竞争、不能在印度销售英国产品、地中海的私掠行动、荷兰人在英国水域的捕鱼侵占等等。[ Edward Misselden,Free Trade Or The Meanes to Make Trade Florish,London:Printed John Legatt,1622,pp.7-24.]米塞尔登提出的解决方案是国家通过额外的禁奢法减少进口,通过特许状来限定公司更好地组织贸易,维护就业法令以阻止外贸企业将白银带出英国,铸币厂提升银价,中止对乞丐的所有救济以迫使他们寻求就业。[ Edward Misselden,The Circle of Commerce Or The Balance of Trade,pp.137-138;Edward Misselden,Free Trade Or The Meanes to Make Trade Florish,pp.76-77,95-98,102-134.]塞缪尔·福特雷(Samuel Fortrey)也同意用限制性立法来实现贸易顺差,达到增加货币的目的。[ Samuel Fortrey,Englands Interest and Improvement,Cambridge:Printed by John Field,1663,p.14.]

托马斯·孟同样认为货币短缺是由贸易失衡造成的,但他主要抨击进口过剩,认为缺乏国内工业造成贸易失衡,他也承认外国君主操控货币以及进出口商和银行家的货币投机加重了贸易失衡。[ [英]托马斯·孟、尼古拉斯·巴尔本、达德利·诺思著,顾为群等译:《贸易论(三种)》,商务印书馆1997年版,第37-38页。]他的解决之道是用自由贸易来恢复贸易平衡,实现贸易顺差,“应该想尽一切办法,努力用辛勤的劳动来促进我国商品的生产和技艺的发展”,[ 托马斯·孟、尼古拉斯·巴尔本、达德利·诺思:《贸易论(三种)》,第41页。]允许金银自由流动,就会带来对外贸易的繁荣,从而有益于国家收入的增长和人民就业机会的增多。[托马斯·孟:《英国得自对外贸易的财富》,第89页。]

经济史家卡尔·温纳林德(Carl Wennerlind)把参加这次大讨论的经济思想家如马林斯、米塞尔登和托马斯·孟等人称为“新亚里士多德政治经济学家”,因为他们的分析也像中世纪晚期西欧的经济思想家一样,是在亚里士多德的世界观和分析框架内进行的,尽管他们在具体经济问题的产生原因和解决方法上有分歧,但其分析整体上使用的是一整套共享的对经济和世界的看法和假设。他们都认为,货币最主要的责任是促进正义和维护社会的平衡与和谐,当货币发挥其作为价值尺度和交易媒介的正常作用时,社会的有限财富流向社会等级的恰当位置,社会不同部分之间的权力平衡得以维持。当达致正常的平衡,就可以维护国家的社会秩序和道德秩序。而当流通中的货币数量不足时,货币就失去了其履行货币功能的能力,威胁社会等级和传统道德秩序。在这种情况下,农业、制造业和商业活动就不能发挥其潜力,迫使所有的社会阶级用极少的资源去开展他们的工农业和商业活动。为了避免出现这样一种低迷,需要尽快补充货币存量。[ Carl Wennerlind,Casualties of Credit,pp.19-20.]

因此,对新亚里士多德派政治经济学家来说,只有当货币被允许扮演其作为中介工具的正常角色时,理想的道德经济和社会秩序才能得到维持,而货币要发挥其作用,流通中的货币必须有足够的数量。但这一点在17世纪20年代显然是无法达到的,这导致马林斯、米塞尔登和孟等人聚焦于扭转国家的收支平衡,他们的目的不是追求无限数量的货币,而是恢复恰当的数量,他们不提倡把贸易平衡作为目的本身,而把它看作一种恢复货币功能和社会稳定的手段。[ Carl Wennerlind,Casualties of Credit,p.20.]这样一种思想框架无疑是一种静态的思想范式。

在科学革命的影响下,一种全新的思想范式开始兴起,那就是“源于近代世俗的、科学的、实验的思想方法”。[ 李新宽:《中世纪晚期欧洲市场经济理论的萌芽探源》,《武汉大学学报》(人文科学版),2014年第4期,第67页。]由科学家和社会改革家组成的哈特利布圈子[ 哈特利布圈子(Hartlib Circle),是指17世纪中后期英国伦敦聚集在普鲁士移民塞缪尔·哈特利布周围的知识分子团体,主要成员包括牛顿等当时的名人,以培根的方法为基础,提倡社会、政治和经济改革和改良,鼓励发明。]以及之后的皇家学会成员相信,通过持续不断地追求知识、创新和发展工业,无限的进步是可能的。货币在这一无限进步的进程中扮演着主要的角色,哈特利布圈子的人相信,通过促进流通和努力推动生产,货币有能力激活自然和人类中潜藏的、蛰伏的资源,货币和知识与工业一起共同成为自然和社会无限扩展的关键部分。而且随着货币世界的持续扩展,为了流通新的商品,货币存量能够按比例增长。哈特利布圈子的人相信可以无限增加货币存量,他们给出的第一种解决方案是炼金术,如果找到“点金石”,货币短缺问题就可以一劳永逸地解决,虽然经过无数次试验,这一方案被证实是不可能成功的,但“炼金术的思考和培根主义相结合,对新政治经济学的发展做出了重要贡献,在此基础上信用货币的首个计划开始形成”,炼金术试验的失败促使他们转向另一个解决方案,那就是通过建立一家银行或通过重构既有的私人信用工具网络以使其能够更广泛地流通,以创立一种普遍流通的信用货币。[ Carl Wennerlind,Casualties of Credit,pp.44-46,68.]

(二)货币理论在思想上的成熟

创立信用货币的解决方案无疑是真正的货币创新。正是在这种新经济思想范式的影响下,英国的信用制度成长起来,从而为货币理论的成熟带来了契机,“通过设定构思和讨论信用货币的智识框架,哈特利布政治经济学为金融革命开辟了道路”,因为“随着无限增长和改良成为社会的总体目标,货币的角色现在作为持续增长的工具而发挥作用。哈特利布圈子的人也重新思考货币的性质,坚持不仅货币的内在价值使其得以流通,而且部分由坚实资产背书的纸币也能够流通,只要人们能够将他们的信任置于其中。这些概念创新为重新认识货币的性质和功能做出了贡献,使其看起来对所有的商业——不论是公共的还是私人的——都切实可行,能够依靠信用货币来运行”。[ Carl Wennerlind,Casualties of Credit,pp.79,47.]哈特利布圈子对货币问题的反思激发了英国经济思想家对货币、信用问题以及如何设计信用货币的讨论,赫克歇尔就注意到,1689—1720年是英国货币理论发展的关键时期,一方面是在流通中增加货币这一主题在理论和实践上得以运用,另一方面是切断了重商主义者在以前的实践中从未加以区分的两种现象的联系,即货币数量和贵金属数量之间的联系。在没有贵金属进口剩余的情况下,如果能够实现货币数量的增加,大多数重商主义的结论就不得不做出改变。[ Eli F.Heckscher,Mercantilism,Vol.II,p.231.]

因此,从经济思想演进的进程来看,此时的经济思想者对贵金属作为货币的弊端认识越来越清楚,对信用货币的呼吁也越来越迫切,“首先,在一个快速扩张的世界经济中,世上的金银根本不敷用于所有的交易;其次,由于西班牙国王拥有世界大多数贵金属,英国要获得所需的贵金属,就不得不割舍其最好的商品,这样就增加了对手的舒适和方便;再次,使用金银作为货币迫使人们经常掂量经手的货币是否完整,使他们暴露于货币剪削者和货币伪造者的操控之下,贵金属的使用也为盗贼和拦路抢劫者提供了经常性的诱惑”。[ Carl Wennerlind,Casualties of Credit,pp.68-69.]威廉·波特(William Potter)即认为,人们之所以愿意割舍他们手中的商品来换取货币,是因为他们能够用货币获取其他商品,货币因此只是一种“代价券或票券”,金银已经证明有能力扮演好这一角色,信用货币能够扮演同样的角色,关键在于信用货币要有坚实的抵押保证,使得信用货币“在所有方面与货币一样好”,这样,信用就能够向社会打开“富裕仓库”的大门,也使得信用成为“富裕的真正种子”,因此货币之外,除了信用,“没有什么东西能够依赖,可以方便人们出售商品”,既然如此,“既能接纳贸易,又能让本国衰败的贸易实现成倍增长的唯一合理手段,就是增加商人间已经在使用的坚挺信用”。[ William Potter,The Key of Wealth,London:Printed by R.A.,1650,pp.38.56.]

因此,威廉·波特建议由少数知名的和具有足够信用的大商人联合创造一种新的信用货币或者设立土地银行。从波特开始,许多经济思想者提倡设立土地银行或商业银行等各类银行来拓展信用货币,安托万·墨菲对此的评价可谓切中肯綮,他指出,我们今天对“以土地为抵押来创造一种货币的技术问题兴趣有限。更重要的是,这些经济思想作品代表了对既有正统思想的挑战,正统看法认为硬币是能够使用的唯一种类的货币,代表了从金属主义向现代货币理论转变的发展趋势。以土地和财产为抵押的信用能够构成银行体系资产的一部分,这种看法抨击了货币本身必须具有内在价值或者至少由100%的金银资产背书这种正统共识”。[ Antoin E.Murphy,ed.,Monetary Theory:1601-1758,Vol.Ⅰ,Introduction,pp.21-22.]提倡建立土地银行以拓展信用的主要经济思想家除了威廉·波特,还有切尼·卡尔佩珀爵士(Sir Cheney Culpeper)、休·钱伯伦(Hugh Chamberlen)博士、约翰·布里斯科(John Briscoe)、約翰·阿斯吉尔(John Asgill)、尼古拉斯·巴本(Nicholas Barbon)、约翰·劳等人。[ 李新宽:《近代早期英国的土地银行》,《经济社会史评论》,2021年第1期,第26-28页。]

在提交给议会的建议书中,休·钱伯伦列举了设立土地银行的好处,并对诸多反对意见进行驳斥,比如面对国家不需要如此多货币的意见,他提出“我在此建议中不设定任何明确的数额,而是由议会的智慧来决定多少数额能够解决货币短缺,因为我的目的不在太大和不必要的数额,我的目的也不在于让我们自己过于节衣缩食,而在于不时地增加全国账目存量,以满足我们的交易和其他买卖的需求”。[ Hugh Chamberlen and James Armour,“Proposal by Doctor Hugh Chamberlen and James Armour,for a Landcredit,”in Antoin E.Murphy,ed.,Monetary Theory:1601-1758,Vol.IV,p.238.]约翰·阿斯吉尔在提出设立土地银行的建议时,对货币本质和数量进行了分析,他认为货币本质上就是一种记账单位,“货币的唯一用处是用它给其他东西记账,它是根据人为规则创造出来的一种贸易工具”,“货币没有其他价值,只是数字或账目,以此人们互相记账。但是因为货币现在成为一种共同的抵押品,构成货币的必须是本身有其他用途和实际价值的某种东西,借此无论谁拥有这些支付标记,都可以用它们购买任何商品”。[ John Asgill,“Several Assertions Proved,in Order to Create another Species of Money than Gold and Silver,”in Antoin E.Murphy,ed.,Monetary Theory:1601-1758,Vol.Ⅲ,pp.335,337.]这些分析深化了当时人们对货币的认识,为货币理论转变提供了思想基础。亨利·罗宾逊(Henry Robinson)更是针对英国信用票据不能转让的现状,建议修改法典,以使债券和票据可以“从一个人让渡给另一个人”,这能够“实际上使这个国家的(货币)存量倍增”。[ Henry Robinson,Certain Proposalls in order to the Peoples Freedome and Accomodation in some Particulars,London:Printed by M.Simmons,1652,p.18.]

正是在对信用货币和创建银行进行大讨论的知识背景下,经济学者们开始用新的科学思想来思考经济问题,用新的世界观对货币和信用进行了概念重建,从而理性地意识到,货币并不是越多越好,从逻辑上提出了货币过量会导致通货膨胀。约翰·劳实际上已经认识到无限制地扩张货币供给的后果,他认为作为货币供给超出对货币需求界线的结果,就是货币价值下降,物价上升。[ Antoin E.Murphy,ed.,Monetary Theory:1601-1758,Vol.Ⅰ,Introduction,p.38.]不过他寄希望于经济的不断扩张能够吸收和抵消不断增加的货币供应量,从而物价也会下降。雅各布·范德林特(Jacob Vanderlint)也指出,“一国人民中的金银增加,物价必然腾贵。因而,在金银减少的国家,所有的物价必然会按货币减少的比例下降”。[ Jacob Vanderlint,Money Answers All Things,London:Printed for T.Cox.1734,p.5.]艾萨克·杰维斯(Isaac Gervaise)也认为,如果由于国际收支顺差使得货币供给过度增加,那么这个国家就不可能无限期地维持国际收支顺差,因为物价的上升将使得这个国家与其他国家相比缺少竞争力。[ Isaac Gervaise,The System or Theory of the Trade of the World,London:Printed by H.Woodfall,1720,p.5.]

二、货币短缺的实证分析和时人的解决之道

从实证分析来看,近代早期英国货币供应量和经济发展对货币的需求量是不对等的,货币短缺情况的确长期存在,17世纪90年代,随着金融革命[ 本文中的金融革命,是指到近代早期随着经济财富和活力的稳定增长,再加上商业的急剧发展,出现了对金融业的需求,在这种需求的推动下,英国在17世纪后半期成功发展出了股票市场、国债市场、企业债券市场、彩票市场、保险市场等,这种革命性变革导致金融产品种类不断增多,为信用拓展奠定了基础。当然,不同的学者对金融革命的内容有不同的理解。P.G.M.迪克森把长期国债的引入视为金融革命的关键特征,基思·霍斯菲尔德强调新货币的发行,D.W.琼斯关注的是威廉三世成功筹集短期借款,约翰·布鲁尔则把国家的收税机制改善视为重点,拉里·尼尔认为一个流动透明的证券二手市场的形成影响最大,安妮·墨菲把英格兰银行的创立、国债的发行、活跃的二手市场以及随之而来的债务工具视为关键,卡尔·温纳林德则认为金融革命最重要的是看待和理解货币和信用新方式的发展,简而言之,就是新政治经济学的出现。参见P.G.M.Dickson,The Financial Revolution in England;Keith Horsefield,British Monetary Experiments,1650-1710;D.W.Jones,War and Economy in the Age of William Ⅲ and Mulborogh,Oxford:Blackwell,1988;John Brewer,The Sinews of Power;Larry Neal,“How It All Began:The Monetary and Financial Architecture of Europe during the First Global Capital Markets,1648-1815,” Financial History Review,Vol.7,No.2(2000),pp.117-140;Anne L.Murphy,The Origins of English Financial Markets;Carl Wennerlind,Casualties of Credit.]的出現,英国各种信用工具涌现出来,在一定程度上缓解了货币短缺的状况,再加上1720年南海泡沫与约翰·劳在法国金融改革的失败,使英国经济思想家认识到货币过量扩张的危害,从而为英国货币理论的大转变提供了现实基础。

(一)流通中的货币量日益无法满足经济发展的现实需求

从中世纪以来,英国就存在着货币短缺的问题。中世纪经济史家理查德·布里特尼尔(Richard H.Britnell)估计在1000—1180年间,英格兰所有流通的货币没有超过12万英镑,或者平均每人仅有1先令。当时的标准货币是便士,在小额日常交易中,有时被切成两半或四份,或者很少使用。这使得交易货币化明显受限,许多租佃义务或应付款项都用实物或劳动而不是现金来支付。[ Richard H.Britnell,The Commercialization of English Society,1000-1500,Manchester and New York:Manchester University Press,1996,pp.29-47.]根据经济史家博尔顿的估算,在1290年英国人均铸币只有48便士,到1351年人均铸币64便士,其中人均银币56便士,1422年人均铸币83便士,其中人均银币13便士,1470年不同学者的估算分别是人均铸币72便士和95便士,其中对应的人均银币是33.6便士和29便士,[ J.L.Bolton,Money in the Medieval English Economy,973-1489,Manchester and New York:Manchester University Press,2012,pp.243-244.]可见在中世纪货币短缺是常态。

近代以来,货币短缺的局面并没有多少改变。从币种来看,伊丽莎白统治时的货币由金币和银币组成,即使是最小的半便士也比今天的大多数货币值钱,日常生活对小额货币存在着迫切的需求,但从当时铸币技术来看,半便士已经如此之小,以至于可能无法铸造和使用更小的货币,这一问题始终没有在技术上得到解决,直到伊丽莎白的继任者詹姆士一世引进黄铜铸币。与此同时,一些雇主和商人发行了铅代币和铜代币,能够用來存储,但后来被发行者赎回。另外存在的一个问题是货币的实际价值和金银贵金属的价格紧密相连,会随着金银的价格而波动,同时国王有权决定金属货币的纯度,这就给统治者带来了以较低纯度重铸货币以获利的诱惑,亨利八世的货币大贬值就是明显的例证。当时一些面额的货币是记账货币,用作结算单位,而实际上没有被铸造为货币,比如马克就是处理大额货币时使用的记账货币,英镑也是一种记账货币。其他币种也在不同时期铸造或退出,比如法寻,值四分之一便士,在都铎王朝早期仍存在,但在伊丽莎白统治时期未再铸造,格罗特在伊丽莎白女王统治之初铸造,但很快被3便士取代。[ Jeffrey L.Forgeng,Daily Life in Elizabethan England,Oxford:Greenwood Press,2010,pp.99-100.]对日常用途来说,由于没有银币的替代物,使用起来极不方便,因为即使是最小面额的半便士购买力也很大,在当时可以购买一夸脱麦芽酒。[ Jeffrey L.Forgeng,Daily Life in Elizabethan England,p.102.]经济史家克莱(C.G.A.Clay)认为,这样就导致经济周期性经历的“货币匮乏”产生了严重的后果,日常需求受到影响,因为对大多数人的买卖而言,或对雇主支付工人工资来说,都变得越来越困难。[ C.G.A.Clay,Economic Expansion and Social Change:England 1500-1700,Vol.Ⅱ:Industry,Trade and Government,Cambridge:Cambridge University Press,1984,p.207.]

货币短缺问题,随着不断扩大的经济活动总量和相对固定的流通货币数量之间日益扩大的偏离而越来越严重。[ Carl Wennerlind,Casualties of Credit,p.18.]在1544年,流通中的货币价值只有123万镑,但在伊丽莎白统治的最后40年里,铸币局的产出大幅增加,到伊丽莎白统治结束时流通中的货币价值上升到350万镑。[ Craig Muldrew,The Economy of Obligation,p.99.]从货币总量来看,在1558—1694年,英国的白银铸造总量是1970万英镑,按照铸币局的试金总监霍普顿·海恩斯(Hopton Haynes)的估算,“其中大约有1000万英镑到1695年仍在流通,其余的大部分被熔铸成白银或被出口。这期间铸造的总额为1500万英镑的硬币中,只有300万~500万英镑仍在流通,从这些数据可以得出的结论是:流通中的硬币严重短缺,1000万英镑银币中,700万英镑是1649年以前铸造的,受到了严重的磨耗或缺损”。[ [英]约翰·F.乔恩著,李广乾译:《货币史:从公元800年起》,商务印书馆2002年版,第98-99页。]

还有一个最大的问题是货币的切削,这是一项比伪造货币更普遍的弊端,因为它比伪造更易于操作,更难发现。结果良币被窖藏了起来,或者由批发商持有用于相互间的贸易,这反过来进一步增加了货币的短缺。[ Craig Muldrew,The Economy of Obligation,p.100.]根据时人塞缪尔·佩皮斯(Samuel Pepys)的估算,在1665年英国仅有700万英镑的货币在流通。[ Samuel Pepys,The Diary of Samuel Pepys,Vol.VI,1665,London:HarperCollins Publishers,1995,p.23.]威廉·配第(William Petty)也估计,在17世纪60年代后期只有600万~700万英镑的货币在流通。[ John Hatcher and Judy Z.Stephenson,eds.,Seven Centuries of Unreal Wages:The Unreliable Data,Sources and Methods that have been used for Measuring Standards of Living in the Past,Cham:Palgrave Macmillan,2018,p.272.]

约翰·劳认为英国从来没有足够的货币来满足经济发展需求,从而实现充分就业。根据他在18世纪初的估算,就英国当时的发展能力来说,没有5000万镑的货币无法改善英国就业状况不足并满足经济快速发展的需要。[ John Law,Money and Trade Considered,with a Proposal for Supplying the Nation with Money,Edinburgh:Printed by the Heirs and Successors of Andrew Anderson,1705,p.117.]经济史家克雷格·马尔德鲁(Craig Muldrew)认为,近代早期英国经济增长远快于货币供给,人口增长形成的需求驱动型通货膨胀使得价格增长远快于货币供给。伴随着铸币增长,流通中的单位货币数量仅从1544年的每人8先令7便士增加到1590年的14先令,或者每个家庭3英镑6先令。如果没有通货膨胀,这一增长仍不足以满足快速扩展的、交易数量至少翻番的市场经济的需求,因为货币供给仅扩大了63%,但16世纪后半期英国经济发展对货币的需求增长了大约500%。[ Craig Muldrew,The Economy of Obligation,pp.99-100.]

因此,当时人们的感觉是市面上普遍缺钱,塞缪尔·佩皮斯在日记中就记述到经常为借钱而发愁。[ Samuel Pepys,The Diary of Samuel Pepys,Vol.I,1660,pp.11,14,57,64.]尽管1600年之后,金和银的流入急剧增加,货币需求和供给之间的鸿沟却仍在持续扩大。流通中的货币整体匮乏这一事实进一步加重了这个问题,相对简单的铸币技术和年复一年的切削与敲打,导致高质量的货币通常被带出流通领域作为价值贮藏手段或者用于国际汇兑,因此在17世纪的英国用良币足额支付很罕见,明显阻碍了货物在社会中的流通。[ Carl Wennerlind,Casualties of Credi,p.18.]塞缪尔·佩皮斯在1663年的日记中提到,通过历年的铸币数量和人们当时抱怨伦敦城没有货币可用,推算应该有“大量的货币藏于地下”。[ Samuel Pepys,The Diary of Samuel Pepys,Vol.IV,1663,pp.147-148.]由于整个17世紀货币的数量都不敷交易,尽管金银铸币在1600年以后比前一世纪增长得更快,但铸币的质量却急剧恶化,从而使1697年大铸币势在必行。[ Craig Muldrew,The Economy of Obligation,p.100.]

克雷格·马尔德鲁通过比较17世纪后期金斯林(King's Lynn)这座城市中,估算的所有交易的总价值和合理地假定的当时城中可能拥有的货币数量,来说明货币短缺状况多么严重。这一个案研究通过综合各方资料来计算,结论是每英镑的换手率为37.5次,这意味着如果现金是唯一支付手段,且货币完全平等分配,全城的货币每10天易手一次。[ 克雷格·马尔德鲁的估算是以当时人对流通中货币数量的估算为基础,设定17世纪80年代流通银币总量为700万英镑,平均每人为1.4英镑。参见Craig Muldrew,The Economy of Obligation,p.102.]据N.J.梅休(N.J.Mayhew)估算,在17世纪70年代货币或信用交易合理的换手率为3.4次,[ N.J.Mayhew,“Population,Money Supply,and the Velocity of Circulation in England,1300-1700,” Economic History Review,Vol.48,No.2(1995),pp.238-257.] 说明当时金斯林货币短缺严重。考虑到货币占有的不平等,从遗嘱清单来看,当时全城16户富有之家拥有货币646英镑,相当于全城货币数的60%以上,其中3家批发商就拥有505英镑,占了646英镑的几乎80%,其他富有之家在清单上所列现金很少,意味着该城货币短缺相当严重,只有高度依赖信用才有可能达成每年17 300笔交易。[ Craig Muldrew,The Economy of Obligation,p.103.]

(二)解决货币不足问题推动了信用工具拓展和金融革命

以上的实证分析表明,17世纪的经济思想家认为英国货币短缺是有充分的现实依据的,虽然他们的货币理论在思想表达和分析方法上还不成熟,但他们对货币状况的直觉和描述阐释并非空穴来风。英国货币短缺状况的缓解,是由于信用制度的快速发展,从而保证了经济发展所需要的资金,经济借助信用制度才得以起飞,时人罗伯特·弗尼(Robert Verney)也看到了两者之间的内在逻辑:“总而言之,增加货币,或者增加等值的信用,就增加了支出和消费;扩大消费,就会增加贸易和雇佣更多的人手;这样英国……得益于其海量的大宗商品和供应,能够……成为欧洲的商业中心。”[Robert Verney,Englands Interest or the Great Benefits to Trade by Banks or Offices of Credit,London:Printed by John Gain,1682,p.7.]

事实上,早在中世纪,为了应对货币短缺问题,在英国的城市和乡村,信用已经获得了广泛应用,信用形式也越来越多样化。[ Chris Briggs,Credit and Village:Society in Fourteenth-Century England,Oxford:Oxford University Press,2009;J.L.Bolton,Money in the Medieval English Economy,973-1489;P.R.Schofield and N.J.Mayhew,Credit and Debt in Medieval England c.1180-c.1350,Havertown:Oxbow Books,2016;Richard Goddard,Credit and Trade in Later Medieval England,1353-1532,London:Palgrave Macmillan,2016;Chris Briggs and Jaco Zuijderdurjn,eds.,Land and Credit;Pamela Nightingale,Enterprise,Money and Credit in England before the Black Death 1285-1349,Cham:Palgrave Macmillan,2018.]到了近代早期,“在伊丽莎白时代的经济中,信用扮演了一个主要角色,邻居、朋友和伙伴经常互相借钱,或者以信用的形式出售货物给那些有理由信任的人,那些不能获得无担保借款的人如果需要筹集现金,不得不求助于抵押商”。[ Jeffrey L.Forgeng,Daily Life in Elizabethan England,p.100.]赫克歇尔指出,“现在认为,以信用供给的形式投资的资本从未在都铎时代出现的说法是错误的,即使在这一时代,信用明显在英国扮演了重要角色,精确地说是在工业和贸易领域,毫无疑问,信用在其后的重要性不断增长”。[ Eli F.Heckscher,Mercantilism,Vol.II,p.198.]

为了解决银币短缺和劣币流行的问题,英国的批发商、店主、农民、制造商和消费者在个人协议的基础上发展出一套精致的信用网络,这可以从遗嘱清单中使用现金和信用的比例看出。在17世纪早期达林顿一组52份遗嘱清单中,欠死者的债务和死者财产中现金数量的比例是14∶1;另一组17世纪汉普郡遗嘱账目和配套清单中,该比例为28∶1。即使是很富有的人,可能也没有多少现金可供支配,伦敦进出口商威廉·特纳在1671年为他的商店算账,发现他的身价是41 295英镑,但在“店里的收纳盒”里仅有70镑现金,别人欠他的债务超过了25 000英镑。[ Craig Muldrew,The Economy of Obligation,pp.100,101.]埃里克·凯里吉(Eric Kerridge)认为,在17世纪上半期,使用个人信用开展的交易和使用货币开展的交易比率是11∶1。[ Eric Kerridge,Trade and Banking in Early Modern England,Manchester:Manchester University Press,1988,p.99.]不仅是批发商和城市居民涉足信用交易,大量的农村人口早在中世纪就依赖信用交易物品。

近代早期英国的每个家庭,从穷人到王室都卷入日益复杂的信用和债务网络,从16世纪后期开始使用各种各样的信用工具,包括放贷、票据、债券、汇票和抵押等,但大多数信用形式都是非正式的,销售有时会进入账本,但大多数信用只是在见证人面前口头订立和扩展。[ Craig Muldrew,The Economy of Obligation,pp.95,96.]货币的存在仅作为信用网络中支付的终极手段,用于特定的地区和特定的交易。最常见的情形是,诸多利益方之间,在合同约定的几个月甚至几年的相互债务,通过互相之间结算来抵销,只有余额用货币支付,这是现金最重要的用途,其他情况还包括陌生人之间的极小额交易,或者人们到陌生的地方旅行,或者在市场销售中买者和卖者之间只能偶尔见到彼此。货币也用来支付租金和税收,或者带息贷给需要货币满足小额但紧迫债务的人,或者贷给信誉下降的人,以及需要经常用现金支付的人,货币的更大规模使用主要是地主用于支付伦敦市场开具的账单,大额使用主要是进出口商用于海外交易,或者政府以税收的形式筹集而来。[ Craig Muldrew,The Economy of Obligation,p.101.]

1530年之后,随着消费的不断扩展,交易数量也在不断增加,市场化结构更为复杂,但流通中的金银数量有限,经济扩张只能以增加使用信用为基础。[ Craig Muldrew,The Economy of Obligation,p.3.]“人们经常卷入经济和社会相互依赖的缠结网络之中,在他们进行的成千上万交易中,通过无数互惠信任纽带,把他们的家庭和共同体内外的其他家庭联系起来。尽管社会被划分成身份、财富和父权制的等级阶梯,但它仍旧通过蔓延全社会的合同式协商信用关系捆绑在一起,这就给社会交易引入一些程度有限的平等”。[ Craig Muldrew,The Economy of Obligation,p.97.]时人威廉·波特就对信用交易极为推崇,“私人信用基础之上的贸易,为各行业和各民族的人们所长期实践,在他们中间一直是如此普通的事情,利用他们自己的话语和信用,而不是货币,来彼此转让货物”。[ William Potter,The Key of Wealth,pp.39-40.]

尽管私人信用体系早已存在,但17世纪的观察者清楚地意识到,这种信用不足以完全缓解当时的货币短缺问题,主要的障碍是个人信用工具不能流通和转让,至少不能广泛流通,不足以扭转乾坤,对商业、农业和制造业的繁荣来说,必须找到新的货币来源。[ Carl Wennerlind,Casualties of Credit,p.19.]当时的经济思想家已经意识到,英国现有的信用体系是有缺陷的,只有像荷兰那样建立银行才能解决这一问题。[ P.G.M.Dickson,The Financial Revolution in England,p.5.]在多种多样的创建土地银行或商业银行等各类银行来发行纸币、加快流通的建议和尝试中,只有英格兰银行获得了最终成功。

英格兰银行的成立和金融革命的出现,是英国近代早期金融制度的伟大创新,为信用制度的建立和各类信用工具的涌现奠定了堅实的基础。虽然伦敦金融市场起源于伊丽莎白统治后期,但到17世纪后期英国才开始出现大规模的私人银行,也就是由金匠或公证人开设的银行。这些银行吸收小额存款,开具票据,以带息债契的形式再次放贷,和存款人分享利润,为存款提供利息。在1670—1700年间英国共有93位金匠银行家,可能还有大致相同数量的公证人银行家。到了17世纪90年代英格兰银行的建立标志着伦敦金融市场的转型,它是第一家国家级机构银行,创立了一种以税收政治为基础的新担保类型,而不是单个银行家的信用担保。[ Craig Muldrew,The Economy of Obligation,pp.115-116.]金融史家安妮·墨菲(Anne L.Murphy)指出:“在1685—1695年期间英国见证了一场公共和私人金融的革命,大约一百家新的合股公司创立,为投资者提供了把他们的资本投入各类规划中的机会,范围从纸张和纺织品制造到寻找沉船宝藏,公众对这些投资机会的热情促进了一种令人惊奇的权益工具和衍生工具市场的增长,英国的新投资者很快学会了如何利用这一市场来提升投资收益和管理风险”,国家也充分利用这一刚发展起来的金融市场,“在1693—1698年,通过彩票发行计划、终身年金的销售和英格兰银行与新东印度公司的组建,筹集到了6 900 000英镑”。[ Anne L.Murphy,The Origins of English Financial Markets,pp.1-2.]加之“一旦英格兰银行开始运用它的特许权发行纸币,不列颠人便开始接受流通的现金票据和政府债券成为合法货币。在1697年,修订后的银行特许状授权其可以用见票即付的可转让票据取代流通的现金票据,这些票据构成了现代纸币的原型”。[ Mary Poovey,Genres of the Credit Economy:Mediating Value in Eighteenth-and Nineteenth-Century Britain,Chicago and London:The University of Chicago Press,2008,p.44.]

英格兰银行的创立、国债制度及证券市场的创立和繁荣,以及股份公司的快速发展,使得信用工具能够越来越多地进行转让和流通,从而缓解了英国经济发展中的货币短缺问题,为全社会包括政府提供了许多新的投资机会,提升了筹资能力。公共信用、法人信用、私人信用都因此获得了长足发展。[ Julian Hoppit,“Attitudes to Credit in Britain,1680-1790,” The Historical Journal,Vol.33,No.2(1990),p.307.]卡尔·温纳林德指出,“1694年英格兰银行的成功创立,开启了货币史的新篇章。银行的纸票——以部分银币储备为担保,利润来自银行运作和政府的利息支付——构成了欧洲首个广泛流通的信用货币”。[ Carl Wennerlind,Casualties of Credit,p.123.]

三、货币短缺的缓解及货币思想的话语转换

随着货币短缺的缓解,时人围绕建立土地银行、英格兰银行的创立、货币大重铸前对铸币成色问题引发的大争论,以及1694—1697年货币危机等诸多主题进行探讨,“在17世纪90年代,几百种小册子被政治经济学家出版发行,为正在进行的关于英国货币未来的对话做出了贡献,他们探讨了货币和信用哲学,以及功能完好的货币体系的基本特征”,[ Carl Wennerlind,Casualties of Credit,p.124.]人们对货币和信用的认识越来越全面深入。

(一)货币短缺缓解的表现及原因

英国货币短缺问题在金融革命后得到一定程度的缓解,可以从以下三个方面予以证实:

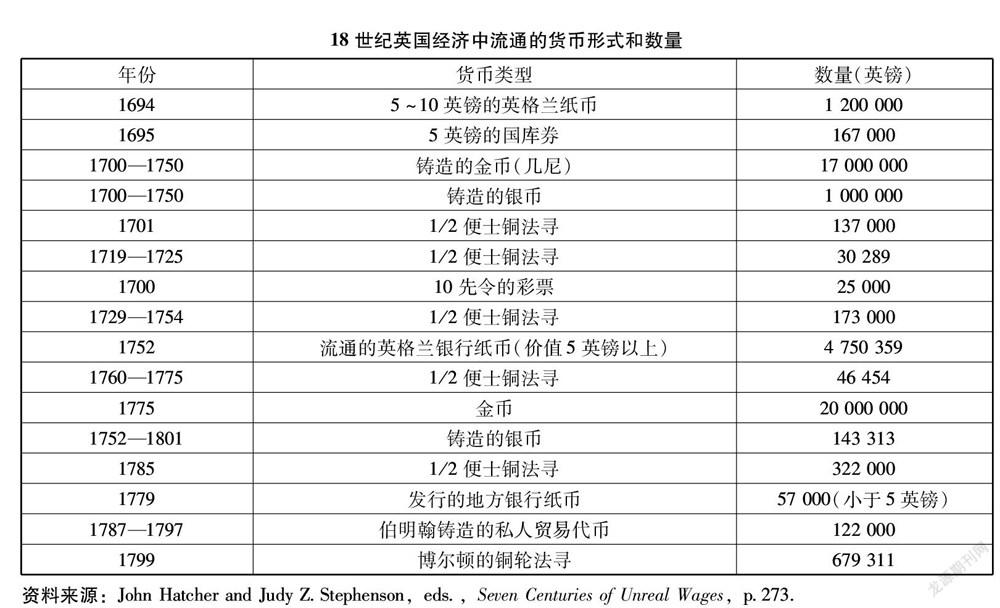

首先,虽然17世纪末的货币大重铸总体来看失败了,但英国的货币总供给量却得到大幅度增加。在货币大重铸过程中,由于各方面的原因,银币的铸造产量很低,从1696年开始铸币到1699年四年间,总计铸造了6 722 970英镑2便士的银币。[ Ming-Hsun Li,The Great Recoinage of 1696 to 1699,p.140.克雷格·马尔德鲁指出,“尽管1696年大重铸共生产出近900万镑银币和大约400万镑金币,但由艾萨克·牛顿爵士确定的银铸币价值被低估,意味着所有这些新铸的高质量银币到1720年都离开了英国”。参见Craig Muldrew,“The Social Acceptance of Paper Credit as Currency in Eighteenth-Century England:A Case Study of Glastonbury c1720-1742,” in Marcella Lorenzini,Cinzia Lorandini and D'Maris Coffman,eds.,Financing in Europe:Evolution,Coexistence and Complementarity of Lending Practices from the Middle Ages to Modern Times,Cham:Palgrave Macmillan,2018,p.133.因此,大重铸被现代货币史家认为是完全失败的,没有达到预期目标,新银币也无法保持流通。参见Ming-Hsun Li,The Great Recoinage of 1696 to 1699,p.179.]到18世纪银币铸造量更是少得可怜,由于金银兑换率的不合理,银币很快大量外流。从下表中可以看出,在18世纪纸币等可以流通的信用货币和铸造的金币数量大增,金币的大量铸造和金银兑换率导致的银币外流和黄金流入,使得英国很自然地过渡到实际上的金本位制,此外各种铜币的铸造也增加了货币供给总量。

虽然金融革命从整体上缓解了英国货币短缺的状况,对于普通百姓的日常生活来说,公共信用和法人信用等金融创新的工具仍可望而不可即,例如英格兰银行只是成立之初发行过一些5镑的纸币,之后很少发行小于20英镑的纸币,因此纸币只是大额贸易结算的手段,日常生活的收入和支出仍依赖于小额金属货币,贵金属货币的局限性仍是日常支付的紧箍咒。克雷格·马尔德鲁和斯蒂芬·金(Judy Z.Stephenson)指出:“金融革命之后,票据信用数量急剧扩展的同时,金币的流通数量也在急剧增加,但这些很少用来支付周工资。在1700—1750年间,只铸造了价值100万镑的银币,这可能是在某一特定时段流通中的最大数量,这些银币是小商人急需的。除了这些,还发行了各种铜法寻,但这些法尋很成问题,因为它们很容易被伪造。结果,在18世纪大部分时间里,小额货币比17世纪70年代和80年代更少,在那个时代,洛克、劳和佩第都把小额货币短缺视为主要问题。”[ John Hatcher and Judy Z.Stephenson,eds.,Seven Centuries of Unreal Wages,p.272.]由于金银兑换率的不合理,导致“这些新硬币几乎一出现就从流通中消失了,因为银的市场价格继续高于银币价值”。[ 约翰·F.乔恩:《货币史:从公元800年起》,第107页。]

因此,过高估计名义上小额货币供给增加带来的影响可能是错误的。即使在19世纪最初几十年里,铸币的供给也赶不上依赖工资者人数的增加和工商业、农业生产规模的扩大。[ John Hatcher and Judy Z.Stephenson,eds.,Seven Centuries of Unreal Wages,p.274.]也就是说,当时英国人特别是下层劳工在日常生活中感受到的仍是货币短缺,特别是小额零钱的短缺。剑桥大学博士汉克·麦柯迪的研究表明在复辟时期的法律实践中,已经视转让票据具有合法的约束力,[ Craig Muldrew,“The Social Acceptance of Paper Credit as Currency in Eighteenth-Century England:A Case Study of Glastonbury c1720-1742,” in Marcella Lorenzini,Cinzia Lorandini and D’Maris Coffman,eds.,Financing in Europe,p.135.]虽然票据信用在地方上得到广泛接受和使用,但当时的人们接受书面票据仍面临着挑战和困难。[ Craig Muldrew,“The Social Acceptance of Paper Credit as Currency in Eighteenth-Century England:A Case Study of Glastonbury c1720-1742,” p.149.]

当时的实际情形是,小额货币仍不敷使用,个人票据信用的接受度逐步增高,逐渐可以在一定程度上发挥货币的作用。加之从18世纪后期开始,不断扩张的地方银行网络,潜在地促进了地方货币更快地流通,加强了货币拥有者和货币需求者之间的联系。[ John Hatcher and Judy Z.Stephenson,eds.,Seven Centuries of Unreal Wages,p.274.]英格兰银行成立之后,地方银行如雨后春笋般发展起来,形成了一个真正的银行业。布罗代尔指出,英国的地方银行(country banks)在18世纪就已出现,曾随昙花一现的“南海公司”而成批建立,也随着这家公司的倒闭而纷纷垮台,1750年仅剩十二三家。但在1784年,其数量又达120家,1797年前后为290家,1800年为370家,1810年前后至少有650家。[ [法]费尔南·布罗代尔著,顾良、施康强译:《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》第三卷,生活·读书·新知三联书店1993年版,第703页。]英国的金融服务业发展起来。18世纪80年代,各种证据表明全国范围内的货币危机得到了缓解。[ John Hatcher and Judy Z.Stephenson,eds.,Seven Centuries of Unreal Wages,p.274.]

其次,货币供应紧张得到缓解的一个间接证据就是利率降低。时人约书亚·蔡尔德(Josiah Child)提出,利率的降低有两条途径,一条是降低法定最高利率,一条是建立银行,并以荷兰为例指出银行“给他们带来如此巨大的好处,一些人不无理由地估计,带给公众的好处达到每年至少100万英镑”。[ Josiah Child,Brief Observations concerning Trade and Interest of Money,London:Printed for Elizabeth Calvert,1668,p.5.]在都铎王朝时期,由于货币需求远超出供给,再加上当时高利贷是非法的,推高了出借方的风险,使得实际利息的价格相当高。1571年法令第一次容许10%以下的利息,随着以债契形式借贷越来越普遍,利率下降很快,到1600年预期利息为10%,到1630年债契借贷利率普遍下降到6%~7%,到1651年借贷的法定利率降到6%。[ Craig Muldrew,The Economy of Obligation,p.114.]西德尼·霍默(Sidney Homer)和理查德·希拉(Richard Sylla)也梳理了英国法定利率的变化:1571—1624年是10%,1624—1651年是8%,1651—1714年是6%。[ Sidney Homer and Richard Sylla,A History of Interest Rates,Fourth Edition,Hoboken:John Wiley & Sons Inc.,2005,p.124.]经济史家查尔斯·威尔逊(Charles Wilson)也指出,随着技术的改善和金融的改良,17世纪英国的利率趋势是下降的,到18世纪,长期贷款利率的总体下降趋势一直到七年战争才被短暂打断,越来越低的利率为新兴行业提供了资本。[ Charles Wilson,England's Apprenticeship 1603-1763,London:Longman,1965,pp.372-373.]

在金融革命之前,借款給王室的利率较高,商业借贷利率较低,英格兰银行成立后,商业汇票贴现率如下:1694年是4.5%~6%,1695年是3%~6%,1698年是4.5%,1699年是4.5%,1675—1700年正常抵押的借贷实际市场利率低于法定利率6%。到1722年,政府发行的永久年金名义利率已经低至3%。[ Sidney Homer and Richard Sylla,A History of Interest Rates,pp.125,153.]所以经济史家范赞登(Jan Luiten van Zanden)指出,西欧在近代早期世界中脱颖而出是由于其制度上的成熟,“仅从利率和资本市场的效率来看,世界上没有一个地方像17世纪和18世纪的荷兰和英国那样,利率低至3%~5%”。[ Jan Luiten van Zanden,The Long Road to the Industrial Revolution:The European Economy in a Global Perspective,1000-1800,Leiden and Boston:Brill,2009,p.29.]

最后,由于伦敦成为国际金融中心,货币和信贷流通的自由度越来越大。英国吸引了欧洲特别是荷兰的大量资本,1689年后英国成为阿姆斯特丹资本投资的首选之地。[ [美]伊曼纽尔·沃勒斯坦著,吕丹等译:《现代世界体系:重商主义与欧洲世界经济体的巩固(1600—1750)》第2卷,高等教育出版社1998年版,第360页。]布罗代尔指出:“随着英国逐渐接近,最终抵达世界中心位置,它与全盛时期的荷兰一样对贵金属的需求有所减少;方便的,几乎能自动取得的信贷使它的支付手段成倍增长。1774年,在美国独立战争前夜,英国听任它的金币和银币流向国外。它对这一初看很不正常的形势处之泰然:英国国内的高层货币流通已由英格兰银行和私人银行的银行券承担;夸张一点说,金银已降为次等角色。纸币之所以取得决定性地位,是因为英国在取代了阿姆斯特丹后变成全世界交换的汇合点,不妨说全世界的(法国人早就使用这个简短而方便的词,伊萨克·品托对此大为恼火)交换都在英国结算。”[ 费尔南·布罗代尔:《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》第三卷,第413-416页。]

卡梅伦(R.Cameron)注意到,金融服务增长越快,货币流通速度就越慢,他强调制度性引入新的货币形式具有减速效果,比如汇票。[ R.Cameron,ed.,Banking in the Early Stages of Industrialization,pp.15-59.]他的这一理论暗示了货币周转速度的下降可以看作是一种更复杂的金融服务部门兴起的指标。1773年英国成立了“票据交换所”,伦敦成为货币流通和信贷流通的中心,方便了银行间的划账和对冲,一位法国人感叹:“流通机制组织十分巧妙,几乎可以说,在英国没有票据和货币,伦敦的40名出纳几乎经办全国所有的付款手续;他们每天晚上聚会,交换各自拥有的商业期票,以至一张一千路易的票据往往足以结清几百万路易的流通。”[ 费尔南·布罗代尔:《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》第三卷,第704页。]

(二)对货币和信用认识的深化

正是由于金融革命和信用经济的扩张,使得困扰英国经济发展的货币短缺得到缓解,当时人们的日常经济生活逐渐离不开信用,玛戈特·C.芬恩就曾指出,“扩展的信用关系从根本上形塑了社会和经济生活,这一时期的社会和文化标准反过来使信用生机勃勃”。[ Margot C.Finn,The Character of Credit:Personal Debt in English Culture,1740-1914,Cambridge:Cambridge University Press,2003,p.2.]这使得当时的经济思想家进一步认识到了信用的作用,比如丹尼尔·迪福(Daniel Defoe)就把信用比作“月亮”和“贸易的灵魂”,认为“贸易建立在两个基本和主要的基础之上,那就是货币和信用,就像每天活动的太阳和月亮,交替照亮并使这个世界生机勃勃……它们是贸易的生命和灵魂,它们也互相支撑,货币带来信用,信用反过来等同于货币”。[ Daniel Defoe,“The Villainy of Stock-Jobbers Detected and the Causes of the Late Run upon the Bank and Bankers Discovered and Considered,”quoted in Mary Poovey,Genres of the Credit Economy,p.95.]其实早在英国金融革命之前,安德鲁·亚兰顿(Andrew Yarranton)就从荷兰阿姆斯特丹银行的发展看到,银行是“贸易的大枢纽,使纸币进入贸易并等同于现金,在世界的许多地方甚至优于现金”。[ Andrew Yarranton,England's Improvement by Sea and Land,London:Printed by R.Everingham,1677,p.7.]

约翰·劳在法国推行金融改革、发行信用货币纸币的失败和密西西比泡沫的破裂,以及英国南海危机的出现,让英国人充分认识到货币无限扩张带来的危害,此后不少经济学家都讨论过货币的自我调节机制。理查德·坎梯隆(Richard Cantillon)虽然在著作中没有提过约翰·劳及其密西西比计划,但他实际上已经看到了密西西比计划的缺陷,认为货币供给的扩张会带来价格的上涨,“如果更多的货币源源不断地从矿藏中得来,由于货币变得充裕,所有的价格将上升到一个高点,不仅地主会在租约到期时大幅提高租金,恢复他们旧有的生活方式,技师和工匠也将把他们物品的价格提升得如此之高,以至于从更便宜地制造它们的外国人手中购买能获得相当大的实惠。这自然就诱使人们进口外国的制成品,因为他们发现这十分便宜。这将逐渐毁掉我国的这些技师和工匠,因为生活费用昂贵,他们以如此低的价格生产的话,就不能维持他们的生活”,“货币的伟大流通,从一开始就会停止:贫穷和不幸接踵而来……这正是美洲大发现以来发生在西班牙的事”。[ Richard Cantillon,Essay on the Nature of Trade in General,in Antoin E.Murphy,ed.,Monetary Theory:1601-1758,Vol.I,p.157.]

雅各布·范德林特反对通过发行纸币来扩张货币供应,认为一个国家如果拥有太多货币就会丧失竞争力,“这些得到现金的国家肯定会发现,随着现金的增多,一切东西的价格都上涨了。如果我们出让货币,使我们足够富有,能让我们的劳动力足够便宜……那么我们的制造品和其他一切东西,很快就会变得价格适度,反过来让贸易平衡,于我们有利,因此货币就会再次回来”。[ Jacob Vanderlint,Money Answers All Things,pp.43-44.]《泰晤士报》在1788年金融危机时的报道中也提道:“在一个对投机没有法律规制的商业国家,比如英国,票据信用远超其经营商业者的真正财富,商业失败会经常发生。”[ Julian Hoppit,“Attitudes to Credit in Britain,1680-1790,” p.315.]这反映了时人对信用泛滥的担忧。虽然到18世纪由于日常生活仍面临着小额货币不足,使得仍有一些人关注货币短缺问题,但经济思想家们越来越多地把注意力放到货币过量带来的经济后果上,标志着英国货币理论正逐渐走向成熟。

货币是17世纪和18世纪政治经济学的核心主题,货币问题直到今天也是各国经济发展和经济学家关心的核心问题之一。近代早期英国货币理论的大转变,首先反映出從传统农业社会继承而来的金属货币体系无法满足近代早期英国市场经济发展的需要,货币需求量大增而贵金属产量受限和铸币技术存在局限的复杂现实,注定了金属货币产量并不能满足经济发展的需要,在货币短缺严重的状况下,各种创新随之而来。日常经济活动除了借助实物支付,开始发展出各种信用手段,英格兰银行和私人银行创立后能够发行纸币,加之国债制度及证券市场的创立,以及股份公司的快速发展等,金融革命使得信用工具越来越多地能够进行转让和流通,从而缓解了英国经济发展中的货币短缺问题,但同时也为终将出现的通货膨胀埋下了伏笔;其次,作为反映市场经济初兴时经济现实的现代经济学,在起源阶段对货币问题的认识有一个逐步清晰、深化的过程,经济思想家早期对货币的现状、性质和功能存在一种直观的简单认识,关注的是货币短缺的现象。随着对历次贸易(经济)危机的大讨论,以及为创建银行和纸币而进行的一系列讨论,令当时的经济思想家对货币作用于经济的复杂机制有了深刻的认识,仅仅依据逻辑推理就窥见了通货膨胀的秘密,从而对货币过量表示担忧。从金属货币向现代纸质货币的演进,是货币史上革命性的历史事件,也预示了对货币的本质、起源、职能、作用、价值等认识的多元演进,从而为日后经济学关于货币问题的诸多争议埋下伏笔,也为理清当今世界由所谓“现代货币理论”(MMT)引发的争执提供了历史维度。因此,近代早期货币理论大转变的历史意义及其启示在今天仍不断凸显。

责任编辑:史海波

Research on the Great Transformation of Monetary Theory in Early Modern England

LI Xin-kuan

(Department of World History,Shanghai Normal University,Shanghai,200234,China

)Abstract:The monetary theory underwent a major change from the anxiety about currency shortage to the worry about currency excess in early modern England.The change in the theoretical focus was of great significance in the history of money.It indicates that the monetary theory was more comprehensive in ideological connotation and gradually mature in the methods of monetary analysis.Exploring the reasons behind this change and the evolution of monetary thinking will reveal that the role of money in the economy had become increasingly prominent with the in-depth development of the market economy and the rising of capitalism in the early modern period.But the supply of metal money was far not keeping up with the demand for money at that time.The development of credit money after the financial revolution eased the money shortage to a certain extent.At the same time the understanding of money and its role by economic thinkers at that time also went through a process from the early superficial and intuitive impression to scientific rational analysis.The analysis framework and philosophical foundation of economic thinkers also changed from the new Aristotle philosophy to modern science.It provided the conditions of maturing of monetary theory and the formation of modern economics.

Key words:early modern times;England;monetary theory

收稿日期:2021-03-08

基金項目:上海哲学社会科学规划课题一般项目“近代英国个人信用网络构建的启示”(2021ZLS004)

作者简介:李新宽,上海师范大学世界史系教授、博士生导师,研究方向为近代早期英国经济和社会史。

① Antoin E.Murphy,ed.,Monetary Theory:1601-1758,Vol.Ⅰ,Introduction,London and New York:Routledge,1997,p.2.

② 参见P.G.M.Dickson,The Financial Revolution in England:A Study in the Development of Public Credit,1688-1756,London and New York:Routledge,1993;J.K.Horsefield,British Monetary Experiments 1650-1710,London:G.Bill and Sons Ltd,1960;R.Cameron,ed.,Banking in the Early Stages of Industrialization,Oxford:Oxford University Press,1967;Li Ming-Hsun,The Great Recoinage of 1696 to 1699,London:Weidenfield and Nicolson,1963;J.Brewer,The Sinews of Power:War,Money and the English State,1688-1783,Cambridge:Harvard University Press,1988;M.Shell,Money,Language,and Thought:Literary and Philosophical Economies from the Medieval to the Modern Era,Berkeley:University of California Press,1982;C.Muldrew,The Economy of Obligation:The Culture of Credit and Social Relations in Early Modern England,Basingstoke:Palgrave,1998;Carl Wennerlind,Casualties of Credit:The English Financial Revolution,1620-1720,Cambridge:Harvard University Press,2011;A.L.Murphy,The Origins of English Financial Markets,Cambridge:Cambridge University Press,2009;S.Sherman,Finance and Fictionality in the Early Eighteenth Century:Accounting for Defoe,Cambridge:Cambridge University Press,1996;T.B.Leinwand,Theatre,Finance and Society in Early Modern England,Cambridge:Cambridge University Press,1999;C.Briggs and J.Zuijderdurjn,eds.,Land and Credit:Mortgages in the Medieval and Early Modern European Countryside,Cham:Palgrave Macmillan,2018;M.Allen and D’Maris Coffman,ed.,Money,Prices and Wages:Essays in Honour of Professor Nicholas Mayhew,Cham:Palgrave Macmillan,2015;D’ Maris Coffman,Excise Taxation and the Origins of Public Debt,Cham:Palgrave Macmillan,2013;D.Valenze,The Social Life of Money in the English Past,Cambridge:Cambridge University Press,2006;P.Walsh,The South Sea Bubble and Ireland:Money,Banking and Investment,1690-1721,Woodbridge:The Boydell Press,2014.