交界区隐匿性传导致伪二度房室阻滞1 例

郭玉洁 刘鸣

患者女,39 岁,因“体检发现室性早搏1 个月”来我院就诊。体格检查:体温36.2 ℃,心率68 次/min,血压120/70 mmHg。神清,双肺呼吸音清、未闻及啰音。心律不齐,可闻及早搏8 次/min,未闻及杂音。腹部平软,无压痛、反跳痛。建议进一步行24 h动态心电图检查,以明确诊断。

次日回顾患者动态心电图,检出多种心律失常表现:

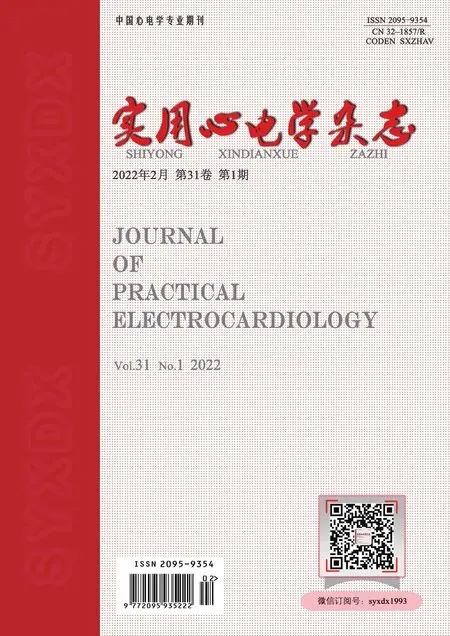

(1) 部分时段联律间期明显不等(485~643 ms)、提前且形态正常的异位QRS 波,其前后无相关P 或P′波,其中及呈间插性无代偿,由于存在室内差异性传导而增宽变形,呈类右束支阻滞的图形改变,异位R′R′间期呈等距离的整倍数关系(930 ms×2、930 ms×3),提示存在交界性并行心律(图1)。

图1 动态心电图显示交界性并行心律

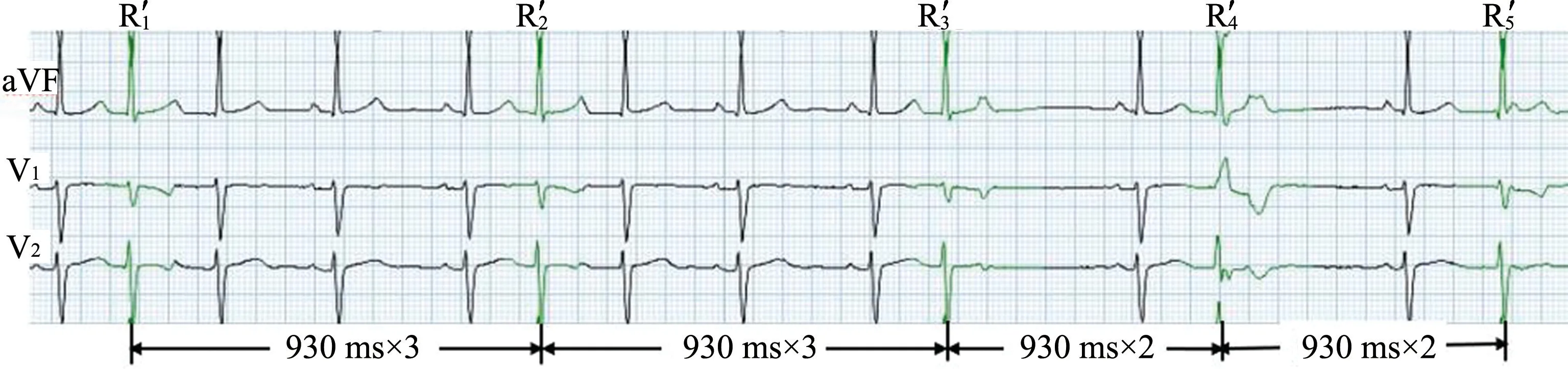

(2) 少数时段可见长RR 间期,其间有逆行P波(P_),其形态与该时段P_形态相同,且对比前一次窦性QRS-P_间距,RP_均为600 ms,因此未下传的P′波是交界性早搏逆传心房产生的P_波,但又因存在前传阻滞未下传心室,所以无QRS 波,极易误诊为房性早搏未下传(图2)。

图2 动态心电图显示隐匿性交界性早搏表现为房性早搏未下传

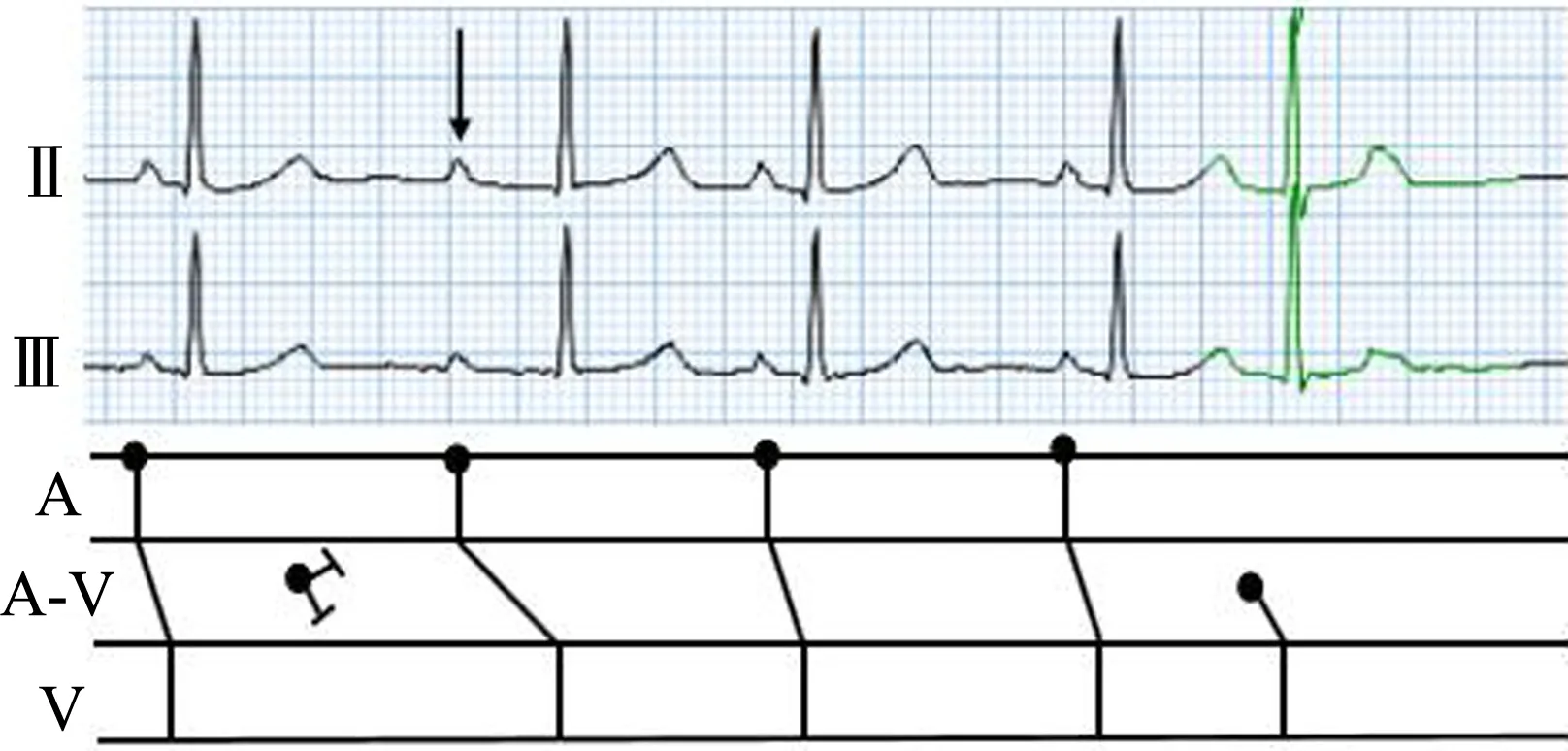

(3) 部分PR 间期延长,图3 中箭头所指处出现PR 间期跳跃性延长(由150 ms 突然增至300 ms),其前后PR 间期均正常(约150 ms),结合该患者存在插入性交界性早搏后的PR 间期也有延长的情况,基于一元论考虑,判断该处存在交界性早搏伴双向阻滞(即隐匿性交界性早搏)的情况(图3)。

图3 动态心电图显示隐匿性交界性早搏表现为PR间期延长

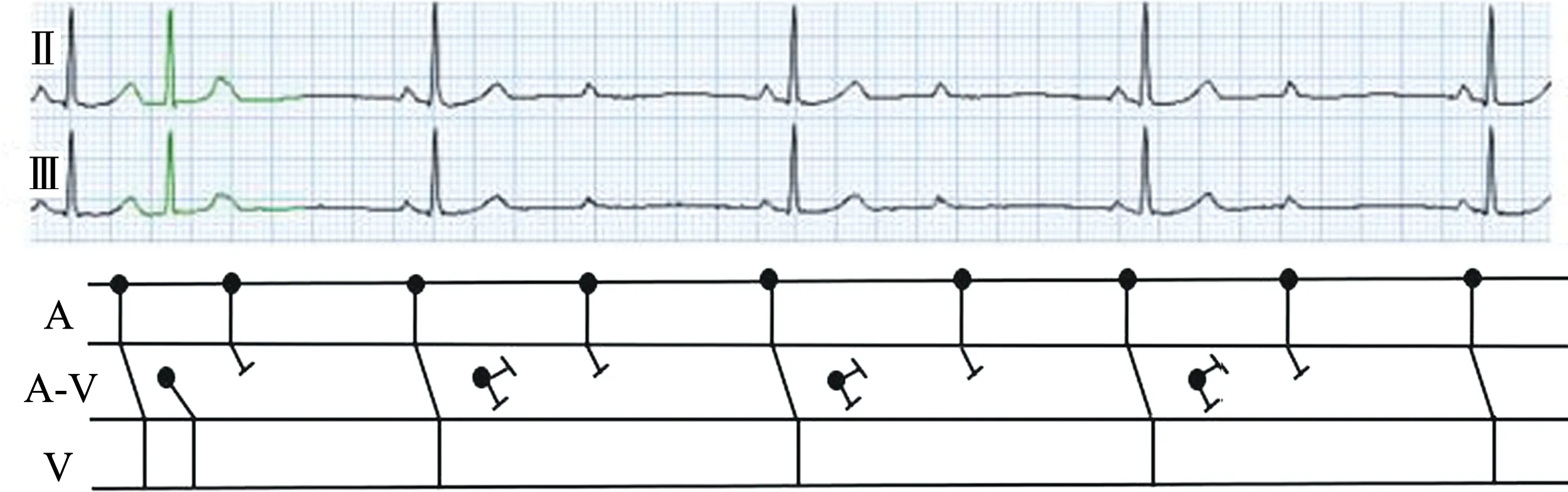

(4)P波后出现QRS波脱漏,存在2∶1房室传导,考虑房室交界区早搏产生的激动既未逆传至心房引起心房回波,也未下传激动心室产生QRS波,但重整了房室交界区不应期,导致随后的窦性P波下传至房室交界区时遇到其有效不应期,从而出现传导中断(图4)。

图4 动态心电图显示隐匿性交界性早搏表现为2∶1房室阻滞

(5)该患者23:02—01:39的Lorenz散点图呈多分布图形,但仍可以明确分辨出并行心律的“倒Y字”形特征(图5),隐匿性交界性早搏心电图的各种表现形式亦可在散点图中找到明确对应的散点集。

图5 患者23:02—01:39的Lorenz散点图

讨论典型交界性早搏的心电图特征如下:①提前出现的QRS-T波群,QRS波形态与窦律下传的QRS波相同,或是因伴有室内差异性传导而出现不同程度的变形。②QRS波前后可有或无逆P波;如有逆P波,则P_R间期<0.12s或RP_间期<0.2s[1]。若存在交界性并行心律,虽心电图仍表现出早搏的特点,但联律间期不固定,异位心律间呈最小公倍数关系[2],心电散点图具有典型并行心律的“倒Y字”或“△”形特征[3]。因为交界性早搏既可以逆传心房产生P_波,也可以下传心室产生QRS波,所以,逆传阻滞出现时心电图无P_波;前传阻滞出现时心电图无QRS波;前向性和逆向性阻滞同时出现时,心电图上既无P波亦无QRS波,此时难以明确诊断[4]。如果交界区不应期被重整,则会影响其后一次心搏,心电图上出现PR间期或RR间期延长,导致误诊[5]。

本例患者隐匿性交界性早搏前传阻滞而逆传正常时,由于无下传的QRS波,因此容易被认为是房性早搏未下传;诊断医生可以通过对照交界性心搏后P_波出现的时间点、形态及与前次窦性心搏间的规律性进行鉴别。隐匿性交界性早搏最常表现为长RR间期,所以当心电图尤其是动态心电图记录中出现偶发的房室阻滞时,需要进行鉴别[6-7];如果同时存在明确的交界性早搏,则可以通过测量和对比含异位心搏的窦性RR(PP)间期,排除存在隐匿性传导的可能。本病例有极个别的PR间期突然延长,此时一般情况下首先会考虑是否有房室结双径路。但因为该病例已经明确有交界性心搏,所以在此前提下一定要判断是否存在隐匿性传导。如果已经有隐匿性传导的证据,则应基于心电图诊断的一元论原则,不考虑房室结双径路。

隐匿性传导尤其是交界区隐匿性传导可表现为多种形式,使心电图复杂化,只有同时伴有显性交界性早搏或应用心内电生理检查才能明确诊断[8]。而动态心电图的长时间记录,能有更多的机会发现其规律,从而用无创性手段进行诊断和鉴别。由于频发早搏、房室阻滞、房室结双径路等在临床治疗上有极大的不同,所以应充分了解该电生理现象的本质,对心电图进行完整分析,以免误诊和漏诊。