电子废弃物回收策略改进的系统动力学分析

高 明 陈 云

(福州大学经济与管理学院, 福建福州 350108;福州大学福建绿色发展研究院, 福建福州 350108)

一、引言

在科学技术不断进步、电子产业快速发展的社会背景下,电子废弃物以近乎20%的增长速度稳居固体废弃物增长第一。据联合国发布的《2020年全球电子废弃物监测报告》,2019年全球电子废弃物总量达到5360万吨,创历史记录最高值,并预计2030年这个数据将增长到7400万吨。我国的电子产品生产与消费仅次于美国,同时也是重要的电子废弃物集散地,承载着国内外70%的电子废弃物[1],这些电子废弃物中含有汞、镉、铅、铬、水银、溴化阻燃剂等有毒有害物质,对其处理不当,容易造成大气、水体与土壤污染,危及生命健康。[2]然而,电子废弃物中也蕴藏着巨大的资源能源,可产出钢铁、铜、贵金属、塑料、玻璃等再生材料[3],充分合理利用有助于减轻资源压力,推动循环经济快速发展。因此,电子废弃物凭借其基数大、增速快、有害物质与资源能源特性并存的显著特点,成为政府部门、环保产业及环境研究等领域的热点话题之一。

国家层面高度重视电子废弃物的管理工作,相关法案措施接连出台并付诸行动,有助于在减轻电子废弃物对社会活动与生活环境的负面影响的同时,增强其资源属性,实现物尽其用。2018年,我国推进“无废城市”建设试点工作,提出实现整个城市固体废弃物产生量最小、资源化利用充分、处置安全的目标,为电子废弃物产生与回收利用指明目标方向。2019年国务院修正《废弃电器电子产品回收处理管理条例》,从界定相关方责任、加强监督管理、落实法律责任等方面进行制度约束,有助于废弃电器电子产品回收利用与处理规范。2020年新修订的《固体废物污染环境防治法》对废弃物的处理进行了更加严格、明确的规定,要求建立健全当事企事业单位与当事责任人双罚制,落实产生固废和危废的单位或个人“污染担责”原则与法律责任,有助于切实提高电子废弃物的源头处置成效。

学术层面,一方面现有研究大多围绕电子废弃物的回收潜力、回收目标、激励机制及影响因素展开,如陈盼、施晓清对京津冀区域的“四机一脑”的回收处理潜力进行预测,并评估环境效益[4];童昕等采用层次聚类方法,研究全国电子废弃物流动的区域化特征,据此制定合理的回收目标[5];杜茂康等构建政府事业单位、企业与居民三方博弈模型,认为补贴及行政罚款有助于激励企业及居民参与回收[6];刘永清等,蓝 英、朱庆华研究消费者参与废旧家电回收的影响因素,通过数值检验,发现经济动机是最主要的影响因素[7][8];彭本红等提出电子废弃物回收产业链协同治理模式并分析其影响因素,认为外部环境与利益相关者影响力大[9];Darby等基于英国小型电子废弃物回收案例研究,发现收入与回收行为存在相关性。[10]另一方面,学者大多采用模型方法研究废弃物相关问题,如付跃强、夏天添利用系统动力学模型对废弃电池处理与电动汽车产业发展的关系展开研究,得出两者正向促进作用的结论[11];岳强等采用系统动力学模型研究废杂铝的回收情况,期望增加回收利用率,缓解资源短缺问题[12];刘婷婷等,袁红平、王家远利用系统动力学方法对建筑废弃物资源化管理问题进行模型建立和仿真分析,分别进行环境效益最优状态、经济有效性研究[13][14];谢 磊、马军海建立动力学模型研究网络回收认可程度对回收利用渠道和稳定性的影响,认为回收稳定性逐渐降低并提出对策建议。[15]通过上述研究内容与研究方法两个角度的文献梳理可知,电子废弃物回收处理问题已引起学术界广泛关注,并取得了一定的研究成果。但现有的研究仍然存在不足:其一,以往的研究主要立足于电子废弃物的回收处理问题,但研究对象宽泛,从模拟现实系统的角度探究居民选择不同渠道回收的影响因素的研究也并不多见;其二,利用仿真模型研究回收问题的文献较多,但从影响因素角度,提出电子废弃物回收策略改进的系统动力学分析及政策建议的研究仍有待加强。

本文着眼研究对象的细化,从经济效益等角度拓展电子废弃物多主体合作回收的研究内容。因2015年我国电子废弃物类别扩大到14类,其中电视、电冰箱、空调、洗衣机和计算机5类产品(即“四机一脑”)年报废重量占比约70%[16],占世界电子垃圾总量比重第一,且“四机一脑”中蕴藏的资源量大,可利用率高,是电子废弃物中最主要的可回收资源,因此,选取“四机一脑”作为电子废弃物回收策略的研究对象具有代表性。此外,目前国内外的电子废弃物回收处理渠道按回收主体主要分为两类:一类是由政府事业单位、正规回收企业或电器电子产品官方制造商组织的正规回收渠道;另一类是由收垃圾小贩、私人拆解作坊等组成的非正规回收渠道。[17]据2017年全球电子废弃物监测调查,只有约20%的电子废弃物被正规回收渠道处理,剩余的都流向非正规回收渠道的不完全处理或直接丢入垃圾填埋场,这导致了资源价值损失严重并埋下巨大的环境安全隐患。而北京市作为我国首个废弃电器电子产品新型回收体系构建的试点城市,在回收发展模式方面发挥示范引领作用,现也已启动第二批废弃电器电子产品回收体系试点工作,建立了废弃电器电子产品回收处理信息化平台和管理标准,并创建废弃电器电子产品回收“一机一码”追溯信息平台,初步建立了产品回收信息追溯体系。[18]在此背景下,研究北京市的电子废弃物回收处理现状更具有典型意义。

综上所述,本文以北京市“四机一脑”回收为例,建立政府与正规回收企业、电器电子产品官方制造商及社区合作的回收策略改进仿真模型,对促进电子废弃物正规渠道回收处理问题展开研究,丰富了电子废弃物回收策略改进的理论内涵,以期提升我国电子废弃物回收利用实际成效。

二、电子废弃物回收渠道的影响因素及因果分析

(一)影响因素分析

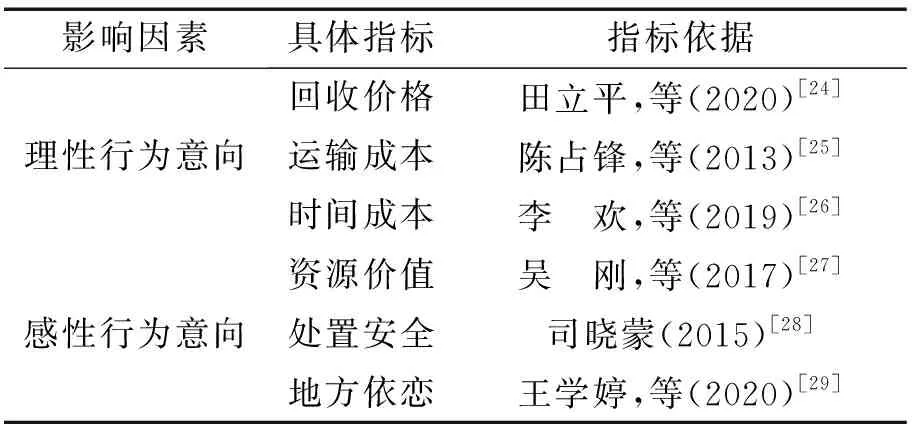

1975年,美国学者Ajzen提出计划行为理论,认为个体采取某项行动的决定因素不是完全理性的,还受到感知行为的控制。该理论能够对居民行为作出合理解释及预测,已被广泛应用于电子废弃物回收领域的研究。[19]基于计划行为理论及学界已有研究[20][21][22],将居民选择电子废弃物回收渠道的影响因素划分为理性行为意向及感性行为意向(见表1)。当理性行为意向处于主导地位时,居民将分析不同电子废弃物回收渠道的成本与收益。相较于正规渠道回收,非正规渠道回收价格高,且提供即时上门服务,能够有效节约居民前往回收站的运输成本和时间成本,因此,在该情况下,居民大多选择非正规渠道回收,尤其以回收垃圾的小贩上门回收、近距离的私人拆解作坊为主要渠道。反之,当感性行为意向处于主导地位时,居民不再对比电子废弃物回收渠道的收益差异,而是重点考虑资源环境的公共效益。正规渠道回收主体能够对产品充分拆解,提取有价物,安全处理污染物及危险物,减轻环境危害,而回收垃圾的小贩从居民手中得到电子废弃物后大多转卖第三方,从中赚取价格差,而电子废弃物的资源价值未得到充分利用。私人拆解作坊专业知识与技术水平不足,对电子废弃物拆解处理不当,容易导致有毒有害物质泄漏,造成环境污染与安全隐患,因此该部分居民倾向于选择由政府事业单位、电器电子产品官方制造商或正规回收企业组织的正规渠道回收方式。此外,基于地方依恋的情感要素,对土地家园的认同感及归属感也能影响居民选择正规渠道回收(见图1)。[23]

表1 电子废弃物回收渠道选择的影响因素

图1 电子废弃物回收渠道选择的影响因素分析框架

(二)因果分析

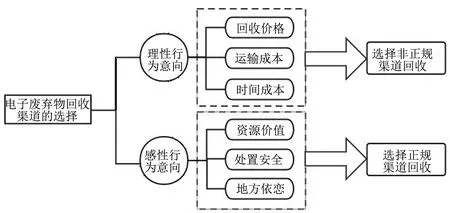

基于上述影响因素分析,建立电子废弃物回收因果关系模型,如图2所示,居民选择电子废弃物回收渠道的因果回路主要有两条。

图2 电子废弃物回收因果回路

(1)居民新“四机一脑”的购买量→居民手中正使用的“四机一脑”数量→正常报废量→居民家中废弃的“四机一脑”数量→经济效益因子→处理量→非正规渠道回收点的数量→非正规渠道回收的“四机一脑”数量→回收量→简单维修/翻新→“四机一脑”产品产量→居民新“四机一脑”的购买量。

居民购买且使用的电器电子产品报废导致电子废弃物数量相应增加,所有者从理性行为意向出发,追求经济效益,选择非正规回收点处置电子废弃物。由回收垃圾的小贩、私人拆解作坊等组成的非正规回收组织对回收到的电子废弃物进行不正规的拆解、维修、翻新并转销二手市场,此时市场上电器电子产品的实际产量并没有增加。相反,非正规的处理方式无法保证被翻新、转销的电器电子产品质量,该过程也未对电子废弃物中的钢、铁、贵金属、塑料、玻璃等资源进行充分有效地利用,导致电器电子产品原材料的浪费和实际流通产量的减少,但因其二次进入市场,仍增加了电器电子产品的购买量。

(2)居民新“四机一脑”的购买量→居民手中正使用的“四机一脑”数量→正常报废量→居民家中废弃的“四机一脑”数量→环保认知因子→处理量→正规渠道回收站的数量→正规渠道回收的“四机一脑”数量→回收量→再生材料→“四机一脑”产品产量→居民新“四机一脑”的购买量。

与第一条回路不同的是,居民从感性行为意向出发处理电子废弃物,选择了正规渠道回收,该回收主体对收集到的电子废弃物进行安全拆解,收集有价物,提取再生材料,而后将其作为制造新电器电子产品的原材料,资源得到充分利用,电器电子产品产量增加,其社会购买、使用量随之增加。

通过电子废弃物回收渠道的影响因素及因果分析可知,居民选择电子废弃物回收渠道的过程会受到理性与感性行为意向的影响,其中,理性行为意向通过回收价格、运输成本及时间成本等因素体现,感性行为意向则通过考量资源价值、处置安全与地方依恋等因素发挥作用。二者何为主导将影响居民行为的不同选择,从而对环境产生不同的影响效果。据《2020年全球电子废弃物监测》,2019年全球被正规渠道回收的电子废弃物仅占17.4%。[30]因此,开展有关促进电子废弃物正规渠道回收的研究实为紧要。

三、电子废弃物回收处理的多主体合作策略改进构想

基于上述分析,为缓解电子废弃物非正规渠道回收量显著大于正规渠道回收量的现状,设想从政府事业单位、电器电子产品官方制造商、正规回收企业及社区工作人员多主体合作视角提出改进,具体如下。

(一)多主体合作策略改进模型的构建

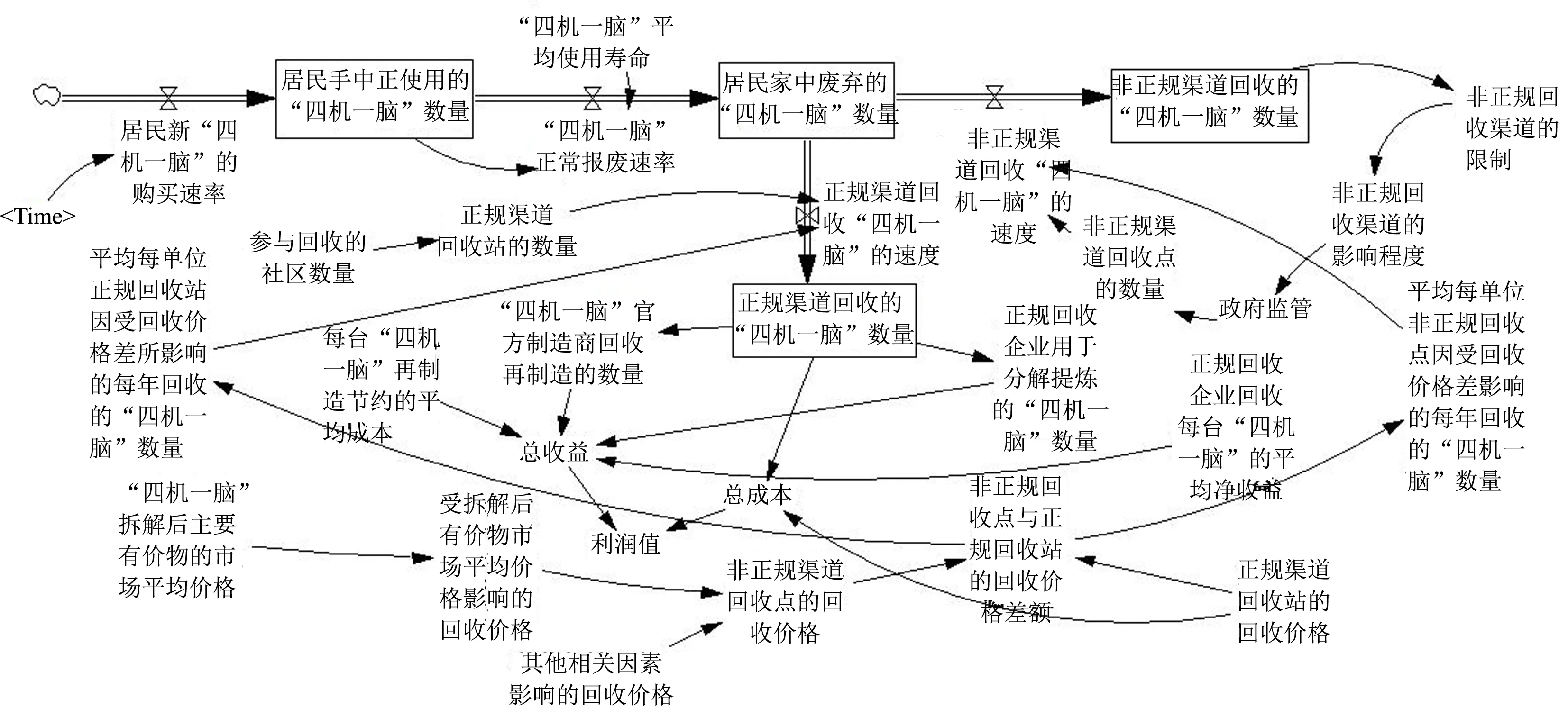

因果关系模型仅能定性反馈系统要素间的静态回路关系,因此,为更好地说明研究对象的动态结构与反馈机制,现以北京市废弃电视、电冰箱、空调、洗衣机和计算机5类主要电子废弃物(“四机一脑”)回收为例,引入状态变量、速率变量、辅助变量及常量,构建回收多主体合作的策略模型,如图3所示。

图3 “四机一脑”回收多主体合作的策略模型

对图3作以下说明:

本文采用VENSIM PLE 6.0软件进行系统动力学仿真,设定其运行范围为2010年至2020年,仿真步长为1年。模型数据主要来源于《北京统计年鉴》、《2018年电子废弃物回收处理行业分析报告》、《中国废弃电器电子产品回收处理及综合利用行业白皮书(2019)》、中国物资再生信息网、北极星固废网及专家学者相关研究,其中,主要方程式为:

(1)居民手中正使用的“四机一脑”数量=INTEG(居民新“四机一脑”的购买速率-“四机一脑”正常报废速率,33037760);

(2)居民家中废弃的“四机一脑”数量=“四机一脑”的正常报废速率-正规渠道回收“四机一脑”的速率-非正规渠道回收“四机一脑”的速率,4049904);

(3)正规渠道回收的“四机一脑”数量=INTEG(正规渠道回收“四机一脑”的速率,480000);

(4)非正规渠道回收的“四机一脑”数量=INTEG(非正规渠道回收“四机一脑”的速率,1920000);

(5)居民新“四机一脑”的购买速率=WITH LOOKUP(TIME([(2009,26927370)-(2018,33037760)],(2009,26927370),(2010,28178480),(2011,28274220),(2012,29380840),(2013,29913790),(2014,30833400),(2015,30746520),(2016,31430880),(2017,32477380),(2018,33037760)));

(6)“四机一脑”正常报废速率=居民手中正使用的“四机一脑”数量/“四机一脑”平均使用寿命;

(7)正规渠道回收“四机一脑”的速率=正规渠道回收站的数量*平均每单位正规回收站因受回收价格差所影响的每年回收的“四机一脑”数量;

(8)非正规渠道回收“四机一脑”的速率=非正规渠道回收点的数量*平均每单位非正规渠道回收点因受回收价格差影响的每年回收的“四机一脑”数量;

(9)非正规回收渠道的限制= WITH LOOKUP(非正规渠道回收的“四机一脑”数量 ([(2000000,0)-(9000000,1)],(2000000,0.4111),(2123860,0.4254),(2192660,0.4385),(2342510,0.4517),(2492350,0.4605)…(7394500,0.9473),(7801220,0.9561),(8122320,0.9605),(8657490,0.9780));

(10)非正规回收渠道的影响程度=1/EXP(1-非正规回收渠道的限制);

(11)政府监管=1/EXP(1-非正规回收渠道的影响程度);

(12)平均每单位正规回收站因受回收价格差所影响的每年回收的“四机一脑”数量= WITH LOOKUP(非正规回收点与正规回收站的回收价格差额 ([(100,2000)-(500,10000)],(100,2000),(150,3000),(200,4000),(250,5000),(300,6000),(350,7000),(400,8000),(450,9000),(500,10000));

(13)平均每单位非正规回收点因受回收价格差影响的每年回收的“四机一脑”数量= WITH LOOKUP(非正规回收点与正规回收站的回收价格差额 ([(100,0)-(500,10000)],(100,200),(150,300),(200,400),(250,500),(300,600),(350,700),(400,800),(450,900),(500,1000));

(14)正规渠道回收站的回收价格=RANDOM NORMAL(40,200,60,10,10);

(15)非正规渠道回收点的回收价格=其他相关因素影响的回收价格+受拆解后有价物市场平均价格影响的回收价格;

(16)正规渠道与非正规渠道回收点的回收价格差额=非正规渠道回收点的回收价格-正规渠道回收站的回收价格;

(17)“四机一脑”拆解后主要有价物的市场平均价格=RANDOM NORMAL(300,600,400,10,10);

(18)受拆解后有价物市场平均价格影响的回收价格=WITH LOOKUP(“四机一脑”拆解后主要有价物的市场平均价格([(300,100)-(600,400)],(300,100),(330,120),(340,150),(360,175),(380,200),(400,240),(440,260),(480,280),(530,330),(570,350),(600,400) );

(19)非正规渠道回收点的数量=IF THEN ELSE(政府监管=0.6,1800, IF THEN ELSE(政府监管>=0.59,1600, IF THEN ELSE(政府监管>=0.57,1500, IF THEN ELSE(政府监管>=0.54,1300, IF THEN ELSE(政府监管>=0.51,1050, IF THEN ELSE(政府监管>=0.48,950, IF THEN ELSE(政府监管>=0.45,800,700)))))));

(20)正规渠道回收站的数量=150;

(21)“四机一脑”平均使用寿命=10;

(22)其他相关因素影响的回收价格=0;

(23)每台“四机一脑”再制造节约的平均成本=1000;

(24)“四机一脑”官方制造商回收再制造的数量=正规渠道回收的“四机一脑”数量*0.9;

(25)正规回收企业用于分解提炼的“四机一脑”数量=正规渠道回收的“四机一脑”数量*0.1;

(26)正规回收企业回收每台“四机一脑”的平均净收益=20;

(27)参与回收的社区数量=100;

(28)总收益=“四机一脑”官方制造商回收再制造的数量*每台“四机一脑”再制造节约的平均成本+正规回收企业回收每台“四机一脑”的平均净收益*正规回收企业用于分解提炼的“四机一脑”数量;

(29)总成本=正规渠道回收的“四机一脑”数量*正规渠道回收站的回收价格;

(30)利润值=总收益-总成本。

结论:C、D泊位靠泊5000DWT油船时,A、B泊位可靠泊2000DWT及以下吨级杂货船,5000DWT及3000DWT杂货船不能在A、B泊位进行靠泊作业。

基于动态方程中部分数据无法直接获得,其变量数据主要通过统计资料、调查资料、总结报告、相关网站及专家评估与研究成果[31]等加以确定。为验证模型的准确性,现进行模型检验。

(二)多主体合作策略改进模型的检验

平均使用寿命增加,产品正常报废的速率减小,此时居民家中废弃的“四机一脑”数量也应减少。现假设“四机一脑”平均使用寿命分别为10年、15年进行模型极限检验,仿真结果如图4所示。结果表明,当“四机一脑”平均使用寿命由10年增加至15年时,居民家中废弃物数量(current2)减少,该模型与实际变化趋势吻合,通过极限检验。

图4 平均使用寿命增加时居民家中废弃的“四机一脑”数量对比

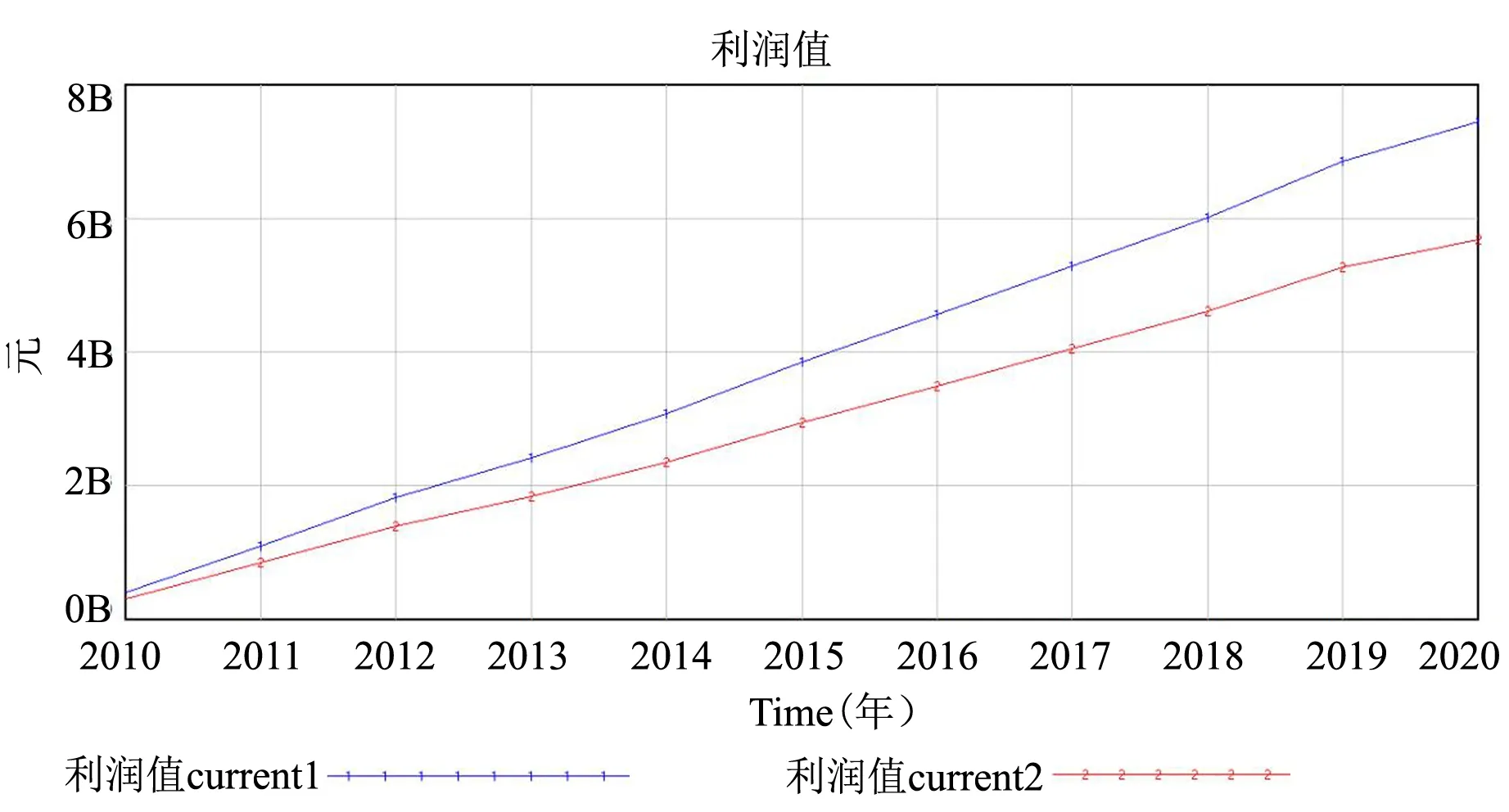

调整“四机一脑”官方制造商与正规回收企业的回收处理数量占比,观察利润值发生的变化,如图5所示。将官方制造商再制造的数量减少至正规渠道回收总量的70%,正规回收企业用于分解提炼的数量提高至总量的30%,此时利润值(current2)仍然呈现增长趋势,但整体低于初始状态(current1)下的利润值。这是因为官方制造商将回收产品用于再制造可以有效节约成本,当再制造的数量减少后,节约的成本变少,利润值随之减少,因此,该模型与现实情况相符,可通过现实检验。

图5 调整“四机一脑”官方制造商与正规回收企业的回收处理数量占比时利润值对比

(三)多主体合作策略改进模型的仿真分析

在多主体合作策略模型构想下,正规渠道与非正规渠道回收的“四机一脑”数量发生显著变化,如图6所示。正规渠道回收数量的增速明显大于非正规渠道,使其逐渐缩小与后者回收数量的差距,并在若干年后实现两者回收数量相等。而后,正规渠道回收的“四机一脑”数量高于非正规渠道回收数量并逐渐拉大差距。因此,该模型论证了多主体合作策略有助于促进电子废弃物正规渠道回收,改变当下非正规渠道回收数量高于正规渠道回收数量的社会现状。

图6 多主体合作策略下正规与非正规渠道回收的“四机一脑”数量对比

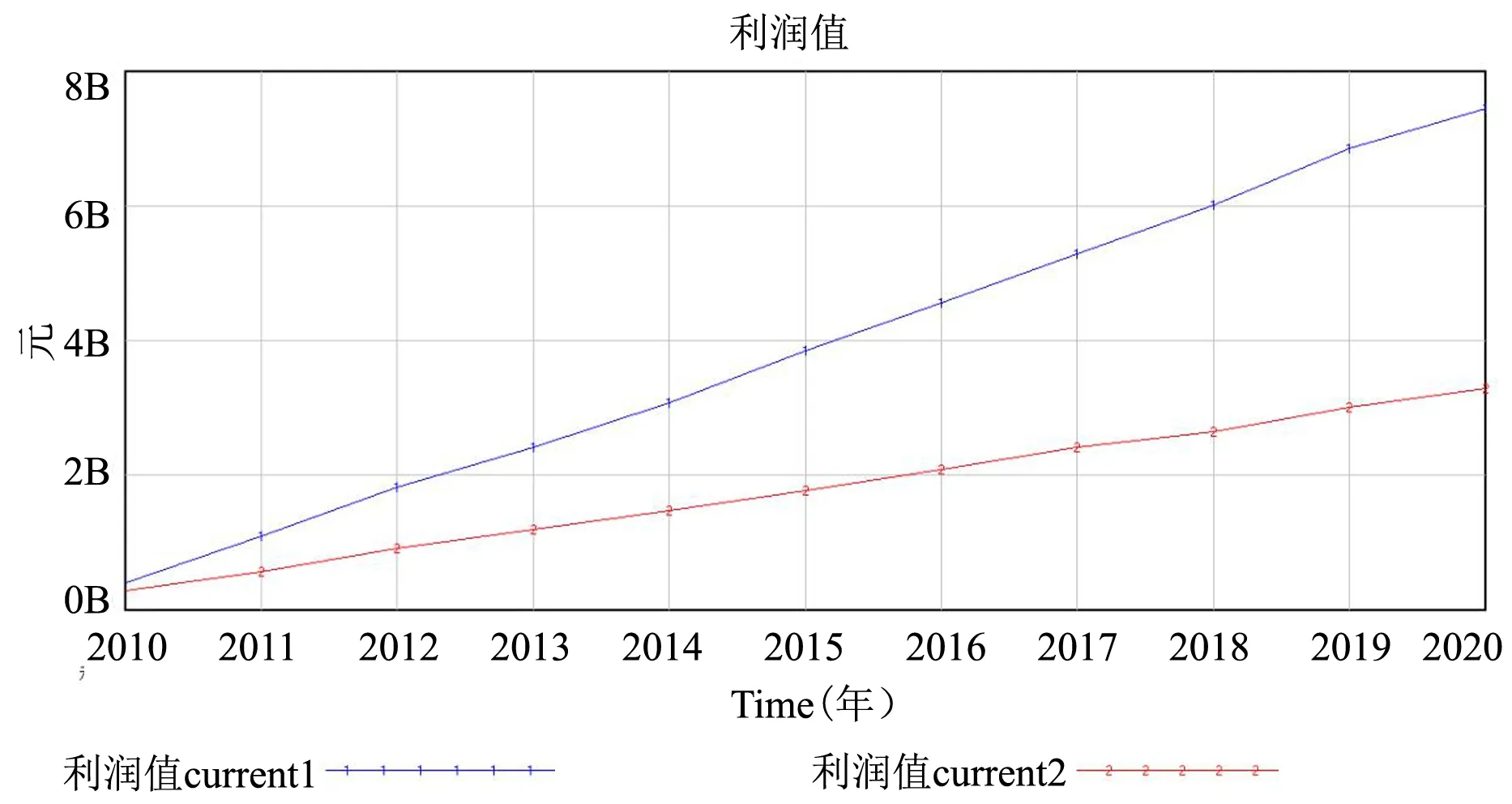

回收价格影响总成本,回收价格越高,总成本越大,其他条件不变的情况下,利润值会减少。现提高正规渠道回收站的回收价格,使之为初始状态下的价格再加上非正规渠道回收点的回收价格,从而保证正规渠道回收价格始终高于非正规渠道的回收价格,此时,如图7所示,利润值(current2)较初始时(current1)减少,但整体仍为正值且呈上升趋势。出现该现象的原因是回收数量随回收价格的提高而增加,总收益随回收数量的增加而增大,从而保证了整体利润的增加,这也说明了该模式下回收主体可获得利润收益,有助于合作模式稳固且持续。

图7 提高正规渠道回收站的回收价格时利润值对比

四、结论与政策建议

(一)研究结论

电子废弃物正规渠道回收有助于减轻固体废弃物的环境负面影响,是推进我国“无废城市”发展建设的重要内容,如何有效地促进电子废弃物正规渠道回收利用是当下及未来可继续深入研究的重点方向之一。基于上述研究分析,本文所得主要结论如下:其一,理性行为意向与感性行为意向是影响居民电子废弃物回收渠道行为选择的重要因素,为改变居民大多选择非正规渠道回收的社会现状,聚焦其主导因素提出了促进正规渠道回收的策略构想;其二,提出政府、电器电子产品官方制造商、正规回收企业及社区工作人员等多主体合作的电子废弃物正规渠道回收改进策略模型,并验证了模型与结果的有效性,对促进电子废弃物正规渠道回收有积极作用;其三,基于北京市电子废弃物回收利用情况的研究分析,可为我国其他省市有序开展电子废弃物回收利用管理工作提供模式借鉴。

(二)政策建议

为进一步保障电子废弃物多主体合作回收模式的稳固、高效及可持续,落实主体责任,进行政府事业单位、电器电子产品官方制造商、正规回收企业及社区工作人员等主体分工具有规范与约束的双重意义。

(2)鼓励并支持电器电子产品官方制造商及正规回收企业技术创新,深入开展产学研合作,专注回收模式创新与拆解技术的提高。其一,官方制造商及企业加强与高校科研团队、智库合作,培养并发挥固废回收处理产业专业人才效用,注重技术层面创新,如上海师范大学卞振锋团队利用光催化技术,实现电子垃圾中贵金属绿色环保型回收方式的创新;其二,完善互联网+实体回收等多渠道回收模式,注重生产、消费、回收、处理全链条的优化设计,重点培育废弃物回收处理市场智能化与产业化发展动力;其三,立足产品再制造与废弃物拆解技术提高,在废弃物与日俱增的社会背景下,力争再制造生产率与废弃物拆解率同步上升;其四,拓展业务能力、拓宽业务范围,在对专项产品生产制造或拆解处理精益求精的过程中,继续提高处理同类别产品的能力,增强企业综合实力。

(3)强化社区便民服务与环保宣传,将电子废弃物非正规渠道回收限制与正规渠道回收优化并重。其一,建立社区电子废弃物专项回收团队,充分发挥地理位置优势,优化即时上门回收服务;其二,建立社区环保监督团队,把关回收从业人员专业技术水平与技能考核培训,加强社区管理建设,落实“拾荒者”持证上岗制度,通过门禁限制外来小贩、私人拆解作坊无证入户回收;其三,建立社区环保宣传团队,充分利用社区宣传栏资源,以社区电子屏、精品宣传手册、海报展板、竞赛活动等形式提高居民电器电子产品安全使用、循环利用、电子废弃物正规渠道回收及节能环保意识。

注释:

[1][24] 田立平、孙 群、李文龙:《基于系统动力学的促进废旧家电环保化回收的策略模型》,《中国管理科学》2020第5期。

[2] 徐 鹤、周婉颖:《日本电子废弃物管理及对我国的启示》,《环境保护》2019年第18期。

[3] 宋小龙、王景伟、吕 彬:《电子废弃物资源化全生命周期碳减排效益评估——以废弃电冰箱为例》,《环境工程学报》2015年第15期。

[4] 陈 盼、施晓清:《京津冀电子废弃物回收利用潜力预测及环境效益评估》,《环境科学》2020年第4期。

[5] 童 昕、王 涛、黄慧婷:《中国电子废物循环利用空间优化》,《中国环境科学》2018年第10期。

[6] 杜茂康、陶 波、朱 圆:《基于三方博弈的废旧家电回收逆向物流激励推进机制研究》,《软科学》2014年第12期。

[7] 刘永清、谢紫微、龚清明:《考虑拆解补贴和回收竞争程度的废旧家电回收模型》,《系统工程》2016年第4期。

[8] 蓝 英、朱庆华:《用户废旧家电处置行为意向影响因素分析及实证研究》,《预测》2009年第1期。

[9] 彭本红、武柏宇、谷晓芬:《电子废弃物回收产业链协同治理影响因素分析——基于社会网络分析方法》,《中国环境科学》2016年第7期。

[10] Darby, L.,Obara, L.,“Household recycling behaviour and attitudes towards the disposal of small electrical and electronic equipment”,ResourcesConservation&Recycling,vol.44,no.1(2015),pp.17-35.

[11] 付跃强、夏天添:《基于系统动力学的废弃电池处理对电动汽车发展影响研究》,《生态经济》2020年第4期。

[12] 岳 强、薛 梦、张钰洁:《基于系统动力学模型的中国汽车工业废杂铝回收分析》,《东北大学学报》(自然科学版)2020年第1期。

[13] 刘婷婷、张 劼、胡鸣明:《建筑废弃物资源化环境效益分析:以重庆为例》,《中国环境科学》2018年第10期。

[14] 袁红平、王家远:《建筑废弃物管理的经济有效性动态评估模型》,《系统工程理论与实践》2013年第9期。

[15] 谢 磊、马军海:《中国废旧家电回收市场稳定性及其应用研究》,《复杂系统与复杂性科学》2015年第3期。

[16] Zeng X.L.,Gong R.Y.,Chen W.Q.,et al.,“Uncovering the Recycling Potential of ‘New’ WEEE in China”,EnvironmentalScience&Technology,vol.50,no.3( 2016),pp.1347-1358.

[17] 付小勇、朱庆华、赵铁林:《基于逆向供应链间回收价格竞争的回收渠道选择策略》,《中国管理科学》2014第10期。

[18] 亢远飞:《推进北京市废弃电器电子产品绿色回收全产业链协同发展模式研究》,《家电科技》2020年第3期。

[19] Jean-Daniel M. Saphores,Oladele A. Ogunseitan,Andrew A. Shapiro,“Willingness to Engage in A Pro-environmental Behavior: An Analysis of E-waste”,ResourcesConservationandRecycling,vol.60,no.3(2012),pp.49-63.

[20] 余福茂、王聪颖、魏 洁:《电子废弃物回收处理渠道演化的系统动力学仿真》,《生态经济》2016年第6期。

[21] 陈兰芳、吴 刚、郭 茜:《城市居民电子废弃物回收行为及其空间属性研究》,《交通运输工程与信息学报》2020年第4期。

[22][27] 吴 刚、陈兰芳、张仪彬:《规范-非规范和感性-理性视角下电子废弃物回收行为意向研究》,《软科学》2017年第3期。

[23][29] 王学婷、张俊飚、童庆蒙:《地方依恋有助于提高农户村庄环境治理参与意愿吗?——基于湖北省调查数据的分析》,《中国人口·资源与环境》2020年第4期。

[25] 陈占锋、陈纪瑛、张 斌:《电子废弃物回收行为的影响因素分析——以北京市居民为调研对象》,《生态经济》2013年第2期。

[26] 李 欢:《消费者电子废弃物回收行为实证研究》,硕士学位论文,西南科技大学,2019年。

[28] 司晓蒙:《居民参与电子废弃物回收行为实证研究》,硕士学位论文,河南师范大学,2015年。

[30] 张馨艺:《全球电子废弃物增长迅速》,《生态经济》2020年第10期。

[31] 贾书伟、严广乐:《组合政策下建筑废弃物管理模型的动态仿真》,《系统工程理论与实践》2018年第11期。