溢彩流光 蜀魂所在

——三星堆金器概略

◎ 邱登成(三星堆博物馆原副馆长)

“沉 睡数千年,一醒惊天下。”先秦时期在中国四川地区绵延2000余年的古蜀国曾一度沉埋于历史的迷雾之中,几近传说,以至于让诗仙李白徒然留下“蚕丛及鱼凫,开国何茫然”的慨叹。1986年三星堆遗址两个商代大型祭祀坑的发现,叩开了古蜀国尘封千载的大门,举世皆惊。而新近三星堆遗址诸多祭祀坑的发掘,更是进一步揭开了古蜀文明神秘的面纱。

三星堆遗址1、2号祭祀坑出土上千件神秘精美的青铜器、金器、玉石器以及象牙等,新近几坑出土器物更不在少数。这些瑰宝再现了业已消逝的古蜀文明,具有神秘诡谲、撼人心魄的艺术魅力。仅就金器而言,1、2号祭祀坑坑共出土金器65件,器形有金杖、金面罩、金虎形饰、金鱼形饰、金璋形饰、金四叉形器、金圆形饰和金料块等,另有4件金面罩人头像和一些金箔残片①四川省文物考古研究所:《三星堆祭祀坑》,文物出版社,1999年。;近期几个祭祀坑亦有数量不菲的金面具和其他金器饰件出土,具体数量尚待整理公布。显然,无论就数量还是形制来说,三星堆遗址出土金器都是国内外同期考古发现中所罕见,为古蜀文明平添了几分奇秘和瑰丽。

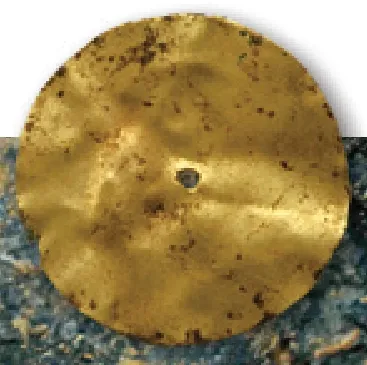

三星堆金圆形饰(三星堆博物馆供图)

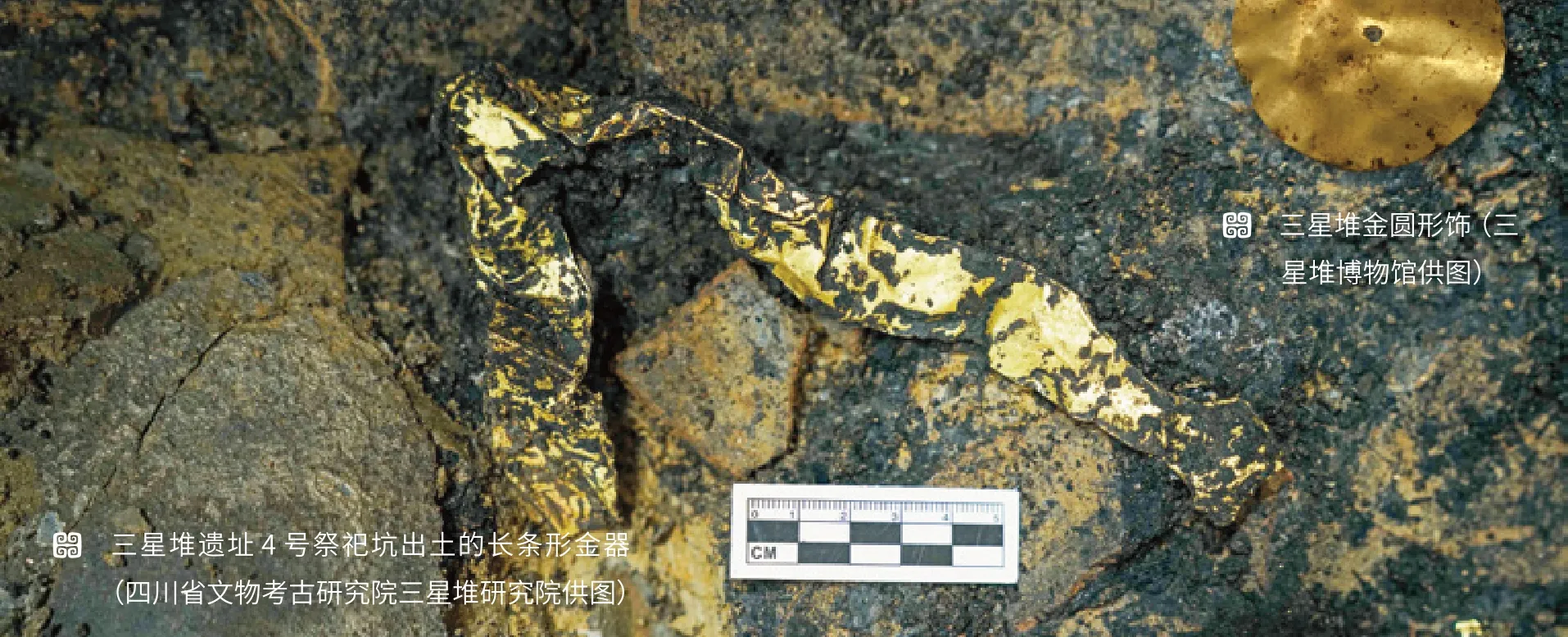

三星堆遗址4号祭祀坑出土的长条形金器(四川省文物考古研究院三星堆研究院供图)

三星堆遗址1号祭祀坑出土的金杖(局部,三星堆博物馆供图)

金杖当然是最为引人注目的重器,蕴含着重要的古蜀历史文化信息。金杖长143厘米,直径2.3厘米,净重约463克,出土时木芯已碳化。金杖的上端有一段长46厘米的平雕纹饰图案,分为3组:最下一组线刻两个前后对称、头戴五齿高冠、耳垂系三角形耳坠的人头;上面两组图案相同,下方为两背相对的鸟,上方为两背相对的鱼,鸟的颈部和鱼的头部压有一支羽箭。这样的图案无疑有着特殊的寓意。

先看金杖上的人头图案,头戴五齿花状高冠,耳戴三角形耳坠,其造型与大型青铜立人像几无二致。而青铜立人像头戴的花状高冠,实际就是太阳的象征,青铜大立人则是巫师兼王者的形象。与此相应,金杖上人头图案所戴的五齿花状高冠,平面看即类似于太阳图像,其齿状冠沿也就是太阳图像的芒。结合青铜立人像分析,金杖上的人头图案代表地位尊崇的巫师兼王者形象,应是掌控三星堆古蜀国神权王权的最高统治者。

学术界普遍认为,金杖上的鱼鸟图案与蜀王鱼凫有关,但对鱼凫的解释却不尽一致。鱼凫的“凫”,《尔雅·释鸟》言:“舒凫,鹜。”晋郭璞注:“鸭也。”又《诗经·大雅·凫翳》注:“凫,水鸟如鸭者。”从文字学角度看,“凫”字从鸟,《说文》也将其归于鸟部,由此说明凫是一种水鸟。有学者认为,三星堆出土的许多鸟形器与川西平原常见的鱼鹰极为相似,凫就是捕鱼的鱼鹰②樊一:《三星堆寻梦》,四川民族出版社,1998年12月。。那么,鱼凫是否就是鱼与凫的合称,分别代表两个不同的部族抑或是二者的联盟呢?如果是这样,那人们不禁要问,为什么在三星堆出土的上万件文物中,有大量的鸟头把勺和青铜鸟,却几乎没有与之相配的以鱼为原形的器物呢?无独有偶,近年在成都金沙村遗址的考古中,又出土一件金带①成都市文物考古研究所、北京大学考古文博苑:《金沙淘珍》,文物出版社,2002年4月。,其上的纹饰图案与三星堆金杖上的图案如出一辙,令人不得不重新审视这种图案,探究其特殊的寓意。

在古人万物有灵的神化意念中,能翔天的鸟和可潜渊的鱼一样,都是可以通神通灵之物,具有龙一样的神化功能。而能充任沟通天地、交连人神使者的,无疑就是巫师兼王者的蜀王。在此意义上,金杖就不仅仅是代表王权的权杖,也是象征神权的神杖,是蜀王藉以沟通天地、交连人神的法器。《淮南子·地形训》说:“建木在都广,众帝所自上下。”都广即“都广之野”,也就是今天的成都平原。而能供众帝上下的“建木”,不就是三星堆出土的那棵高大巍峨的青铜神树么。既然众神借助青铜神树上天下地,蜀王也自然能够通过金杖上鱼鸟潜渊翔天的法力,沟通人神,统驭臣民。虽然羽箭的寓意尚不可确知,但人头、鱼、鸟和羽箭图案的有机组合,把金杖装点得美轮美奂,让人不得不在体悟其精深内蕴的同时,领略其和谐静美的艺术魅力。

金面罩及金面罩人头像是除金杖外的又一重器。金面罩系用纯金皮模压而成,双眉、双眼及嘴部镂空,鼻部凸起,其大小和造型均与出土铜人头像的面部吻合,出土时有的还粘贴于青铜人头像上。过去,在古代埃及、希腊发现的黄金面罩,都是罩于死者脸部,以保护死者容颜。但不同的是,三星堆出土的金面罩乃是粘贴于青铜人头像上,这似乎昭示出古蜀人独特的魂灵观念与等级观念。三星堆出土的青铜人头像不在少数,且大多戴有面具,但饰有金面罩的却甚少。这似乎表明戴金面罩的青铜人头像,其身份与其他人头像不一样,代表的很可能是蜀人的贵族,是接受万民礼敬的尊者。而金面罩双眉、双眼及嘴部镂空,目的或许就是让它所覆盖的偶像的眼睛能观看到司祭者形象与祭祀场景,嘴能自由地与司祭者“密语交谈”。而且,金面罩黄灿灿的光芒似具有压胜功能,能使祭祀场所不受邪气侵扰,祭典也因此而显得更为肃穆庄重。在这样庄严的场景,司祭者沟通人神的祭祀是何其神圣,而其目的,当是希望通过祭祀以求得神灵庇护,以便在战争中战胜敌人,或保农业生产获得丰收,或使子孙世代繁衍生息等等,远古时期魂灵永生不死观念与原始宗教就这样通过这些金面罩找到了最佳契合点。在这里,黄金面罩不过是充当了一种媒介。虽然我们已无法想象司祭者是怎样借助这些金面罩装神弄鬼、沟通人神,但我们毕竟见到了3000多年前古蜀人金光灿灿而又神圣庄严的脸庞,并因此而惊叹于古蜀先民丰富的想象力和非凡的艺术创造力。

金虎形饰则是一件不可多得的艺术珍品。它出自1号祭祀坑11号青铜人头像内,系金箔模压而成,长11.7厘米。它那高昂的头、大张的血盆之口、短而有力的腿、劲挺的尾巴,无不显示出其威猛的山林之王形象。它的四肢被大胆缩短,但那微伸的前足与蹲踞的后腿又是如此协调,似乎随时会伺机扑击。镂空的眼部硕大无比、深邃难测,当中蕴藏着的到底是虎的狰狞,抑或是造物者的智慧,让人不可捉摸。而其通身模压的目形斑纹,使其形态愈加生动传神。或许,其所反映的当是古蜀人对虎的崇拜与敬畏。古蜀人崇拜虎有着很早的历史渊源,《山海经·大荒北经》:“有叔歜国。颛顼之子,黍食,使四鸟:虎、豹、熊、罴。”毕沅注:“疑歜亦淖也。”《山海经·海内经》:“黄帝妻雷祖,生昌意。昌意降处若水,生韩流。韩流……娶淖子曰阿女,生帝颛顼。”毕沅注:“若水在蜀。”郝懿行《山海经笺疏》:“濁、蜀古字通。濁又通淖,是淖子即蜀山子也。”颛顼的祖先与蜀关系紧密,而他又“封其支庶于蜀”①《华阳国志·蜀志》。,则为其子的“叔歜国”很可能就是古蜀国的异称。蜀人尚虎最早亦应追溯至此。而虎以其体美、力健和凶猛成为山林之王,在万物有灵的远古时期,蜀人敬畏之、崇拜之,也就是十分自然的事情。这件虎形饰以及三星堆出土的青铜虎均造型生动、逼真传神,也说明蜀人对虎的观察相当仔细,而这应该就是金虎形饰艺术造型的活力之源吧。

三星堆金箔虎形饰(三星堆博物馆供图)

此外,三星堆另有金鱼形饰、金璋形饰、金圆形饰、金四叉形器和金料块等,其中金料块不独立成形。金鱼形饰、金璋形饰、金圆形饰皆为金箔薄片状,器端或圆心有小穿,金鱼形饰器身还刻有鱼刺纹和刺粒纹。结合形制相近的青铜鱼形箔饰、璋形箔饰分析,其功用应主要是作为神树上的挂饰。而神树本身不仅是众帝上天下地的桥梁,还是太阳及太阳神崇拜的产物。金四叉形器呈锯齿状,若合拢为立体,则成神山状,与青铜神树底座及青铜神坛中层的山形状相类,很可能就是粘贴于某个小型神山状器物上,其反映的应是古蜀先民对山的崇拜与祭祀。

我国是世界上最早发现和使用黄金的国家之一,但中国夏商周时期金器并不流行,且最早的金器主要发现于西北和北方②甘肃省博物馆:《甘肃省文物考古工作三十年》,《文物考古工作三十年》,文物出版社,1979年。,器形也多为小件饰品,三星堆金器则是中国夏商周考古中一次出土金器数量最多、器形最大的。但三星堆金器中的金杖、金面罩却在中国同期甚至更早的考古学文化中找不到任何渊源,而使用权杖、黄金面罩却是西亚近东文明的特征,因而有学者认为三星堆金器与西亚文明有着某种关系,反映了三星堆文明与域外异质文明的接触和交流③霍巍:《广汉三星堆青铜文化与古代西亚文明》,《四川文物·三星堆遗址研究专辑》,1989年。。

虽然如此,就风格及文化内涵来说,三星堆金器却是独具地域文化特征的蜀人作品。从功用上说,三星堆金器皆不作为单独使用的器物,而是先制成各式各样的金箔后,再与其他质地的器物组合使用。比如金杖,即是将先制好的金箔包卷在木杖上使用,其出土时中间的木芯已碳化;金面罩则是粘贴在青铜人头像上;其他如金鱼形饰、金璋形饰也是作为挂饰来使用。从制作工艺上看,三星堆金器主要是先将金条锤揲成金箔,再以模压、刻镂、粘贴、铆接等工艺进行加工制作而成,没有范铸器物,这也与其他地区有着明显差异。再从金器的材料来源看,三星堆金器所使用的材料应该就来源于蜀国本地。《山海经·海内经》:“流沙之西……爰有黄金璇瑰丹货银铁。”按蒙文通先生考证,《海内经》所记,实为古蜀国的地理、历史、民族等情况①蒙文通:《略论〈山海经〉的写作时代及其产生地域》,《巴蜀古史论述》,四川人民出版社,1981年。。另外,《华阳国志·蜀志》也说蜀国“其宝则有璧玉、金、银、珠、碧、铜……之饶。”事实上,作为古蜀国所在之地的四川盆地,其周边特别是川西的岷江、金沙江、大渡河、雅砻江流域,都蕴藏有丰富的沙金及金矿。三星堆金器的出土,正好与文献记载互为印证。

三星堆戴金面罩青铜人头像(云何视觉供图)

由于记载古蜀历史的文献支离破碎、凤毛麟角,故而探知古蜀国历史,实有赖于对三星堆遗址及其出土文物的深入研究以及新的考古发现。迄今为止,三星堆遗址的发掘尚在继续,而新出土的金器也有前所未见的新器型,只是都还有待整理和修复,于此不多作讨论。一直以来,三星堆存在的众多谜团尚未破解都是不争的事实,需要人们持续不断去探索和研究。但不管如何,三星堆金器毕竟冲破了3000多年的重重迷雾,以一种神化般的轩昂气宇呈现在世人面前,并从一个侧面展现了古蜀文明曾经的璀璨和辉煌。而且,三星堆金器填补了我国青铜文化史、冶金史及艺术史等领域的重要空白,以一种相对独立的具有丰富内涵的金器文化令世人瞩目。尤其是三星堆金器所表现出的是前所未有的在当时不属于工艺美术范畴的具有独立艺术形象的审美对象,它们以独具魅力而又异彩纷呈的艺术形象,显示出古蜀先民的睿智、才华和气质,也给以中国为主体的东方艺术注入了新的内涵。正如英国《独立报》所言:“它们的发现可能会使人们对东方艺术重新评价。”因而,无论就历史价值、科学价值还是艺术价值而言,三星堆遗址出土的金器,与三星堆遗址出土的青铜器一样,是我国乃至世界文明史上不可多得的艺术瑰宝,其所承载的正是绵远厚重、耀古辉今且千载不磨的蜀魂。