生活垃圾初期降解过程中污染物释放及恶臭污染研究

刘彦君,陈竞尧,杨惠媛,王建兵,邹克华

1. 中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院, 北京 100083

2. 天津市生态环境科学研究院, 国家环境保护恶臭污染控制重点实验室, 天津 300191

3. 清华苏州环境创新研究院, 江苏 苏州 215004

随着经济的快速发展和居民生活水平的不断提高,我国垃圾产生量逐年增加. 国家统计年鉴数据[1]显示,2010年我国生活垃圾清运量为1.58×108t,至2019年已超过2.42×108t,垃圾清运量以平均每年4.85%的幅度增加. 我国生活垃圾含水率高、易降解有机质含量高的特性[2-4],导致垃圾在收运和处理处置过程中二次污染(恶臭和渗滤液)问题突出[5-10]. 生活垃圾管理已成为城市发展过程中难以回避的环境与健康问题.

生活垃圾从产生、收集、预处理到运输至终端处理处置设施前往往需要1~3 d,该过程也是生活垃圾发生初期降解的阶段[11]. 随着国家垃圾分类制度的普及,我国垃圾分类水平得到进一步提高,但部分地区生活垃圾分类程度仍相对较低[12-13],混合垃圾中厨余垃圾含量较高[14],垃圾初期降解过程中释放的气态污染物和渗滤液引发的恶臭和环境污染,对城市卫生与居民健康造成不良影响. 现有研究大多针对处于处理终端设施的生活垃圾,如填埋场生活垃圾恶臭污染或渗滤液特性的研究. 邓强等[15]发现,填埋场内代表性地点产生的VOCs浓度在0.05~40 mg/m3之间,并确定了填埋场释放的VOCs分为烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃和萜类等八大类,其中对二甲苯和对伞花烃是主要的恶臭物质,其臭气强度在厂区入口和作业面均最高. 旦增等[16]在班戈县垃圾填埋场场西检出的H2S最高浓度达0.003 mg/m3,低于GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》中二级标准值,而张涛等[17]在河北某填埋场场地表面、堆体内部及覆膜破损处检出曝气阶段非甲烷有机物的总浓度达到10.56 mg/m3. 方晶晶等[18]通过检测垃圾收运过程中产生的渗滤液发现,垃圾到达填埋场前已经酸化,其中渗滤液化学需氧量(COD)浓度高达44 765 mg/L. 生活垃圾初期降解过程中产生的渗滤液与恶臭气体会直接进入环境,影响居民生活环境,但目前鲜有同时关注生活垃圾初期降解过程中不同途径污染物释放的研究,对其恶臭污染的量化解析不足.

鉴于此,该研究通过在实验室模拟生活垃圾初期降解过程,揭示生活垃圾初期降解过程中不同途径污染物的释放特征,探索生活垃圾初期降解过程中恶臭污染的影响,以期为揭示生活垃圾初期降解过程污染途径提供依据,为生活垃圾环境污染控制与管理提供理论支撑.

1 材料与方法

1.1 试验设计

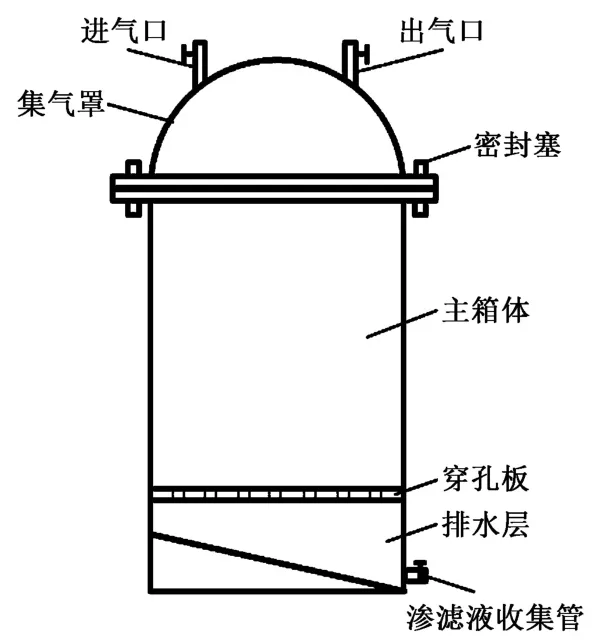

该文构建了适用于模拟生活垃圾初期降解的实验室模拟装置(见图1),装置为筒状结构,采用有机玻璃材料,高45 cm、内径15 cm、有效容积为3.2 L.为了模拟垃圾在垃圾箱或转运初期,由于垃圾箱开关或转运站操作过程中生活垃圾与空气接触的过程,试验过程中可根据需要从顶部进气口向装置内缓慢通入空气,但不对垃圾内部产生扰动或影响,以模拟生活垃圾初期降解过程中微生物好氧或兼氧发酵状态.此外,可通过装置的出气口和渗滤液收集管有效收集生活垃圾降解过程中产生的气态污染物和渗滤液. 考虑到生活垃圾从产生到妥善处置(不再向环境释放污染物)的过程,模拟试验周期设置为14 d,其中第1~3天是最为关注的初期降解阶段,此时生活垃圾处于好氧/兼氧发酵状态;第1~6天每天向反应装置内通入空气,每次持续时间为5 min;试验温度设置为25 ℃.

图1 生活垃圾初期降解实验室模拟装置Fig.1 Laboratory simulated installation for the initial decomposition stage of MSW

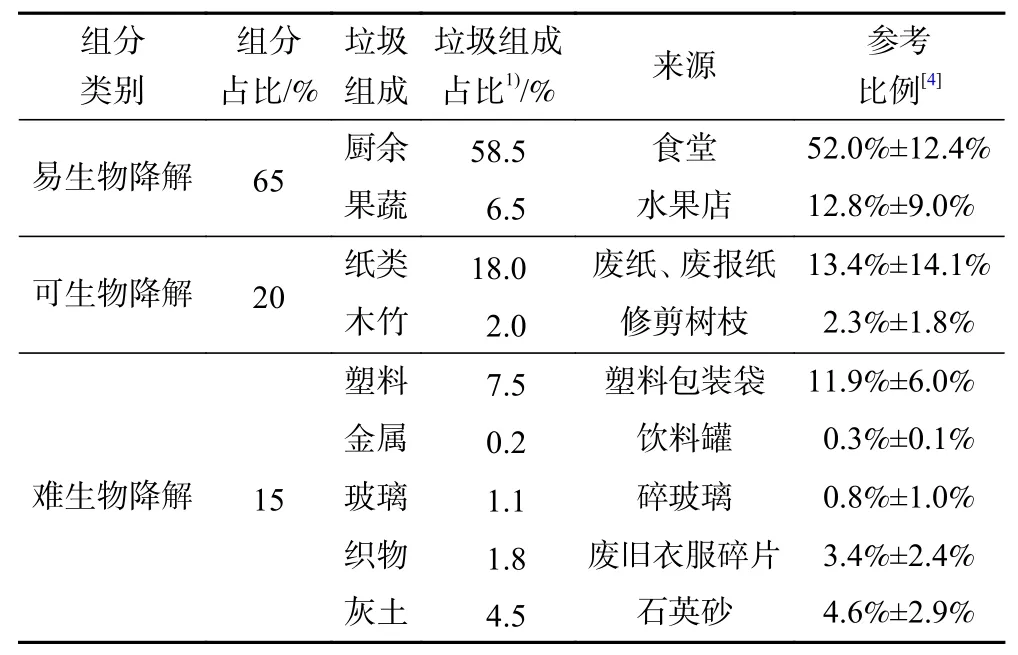

模拟生活垃圾按照混合投放的情况进行配置(见表1),包括易生物降解、可生物降解和难生物降解三大类组分,各组分占比参考我国生活垃圾基本组成[4]情况确定,其中易生物降解组分占65%,可生物降解组分占20%,难生物降解组分占15%. 配置模拟生活垃圾前对垃圾中的大块物质进行分解破碎至粒径约2 cm. 模拟生活垃圾样品准备好后,取3 L左右放入模拟试验装置,随后开始试验.

表1 模拟生活垃圾组分及来源Table 1 Component and source of simulated MSW

模拟试验过程中进行气体、渗滤液和垃圾样品的采集和分析. 每24 h进行一次气体采集和分析,渗滤液根据实际产生情况进行采集和分析,生活垃圾组分的理化性质分析在模拟实验开始前和结束后分别进行.

1.2 分析测试方法

1.2.1 气态污染物指标分析

气体样品中的污染物指标包括CO2、H2和CH4等常规气态污染物和VOCs. 其中,常规气态污染物产气量和产气速率采用气相色谱法(GC-2010 plus,日本岛津公司)进行测定[19]. VOCs的体积分数采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS, Agilent 7890A/5975C,美国安捷伦公司)并参考美国环境保护局TO-15标准[20]进行测定.

1.2.2 渗滤液中污染物指标分析

渗滤液中污染物指标包括COD、硫酸盐和氨氮,其浓度分别参考GB 11914-1989《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》、GB/T 16489-1996《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法测定》和HJ 535-2009《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》进行测定.

1.2.3 生活垃圾理化性质分析

生活垃圾理化性质指标主要包括垃圾湿质量、干质量、含水率及元素(C、H、O、N、S)含量,每次称取50 g生活垃圾进行含水率测试,每次称取1~2 mg样品进行C、H、O、N元素含量的分析,S元素含量分析时每次称取50 mg烘干样品,各指标具体分析方法参照文献[19].

1.3 恶臭污染评价

1.3.1 理论臭气浓度

理论臭气浓度是借助物质化学浓度及其嗅阈值来评价气体恶臭污染水平的一种方法,其中嗅阈值表示能引起人嗅觉感知最小刺激的物质浓度. 气体样品理论臭气浓度为恶臭物质的阈稀释倍数之和,阈稀释倍数计算方法如式(1)所示:

式中:Di为第i种恶臭物质的阈稀释倍数;Ci为第i种恶臭物质的浓度,10-6;CiT为第i种恶臭物质的嗅阈值,10-6,该研究参考日本环保署(JP MOE)的数据[21].Di≥1时为恶臭物质,Di<1时物质的恶臭污染可忽略不计.

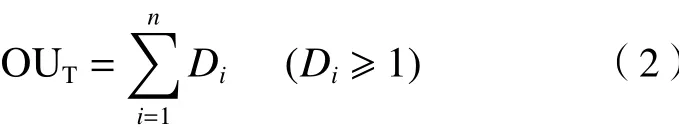

理论臭气浓度(OUT)的计算方法如式(2)所示:

式中,OUT为理论臭气浓度.

1.3.2 臭气强度定量分级评价方法

根据韦伯-费希纳公式将理论臭气浓度与嗅觉感觉相关联,如式(3)所示:

式中:S为臭气强度,该研究参考张欢等[22]的方法来确定;k为常数,由污染物的性质决定[23].

1.3.3 生活垃圾中元素降解率计算方法

初期降解试验前后生活垃圾中元素的降解率计算方法如式(4)所示:式中:m0、m分别为试验前、后元素质量,g;c为元素降解率,%.

2 结果与讨论

2.1 气态污染物释放规律

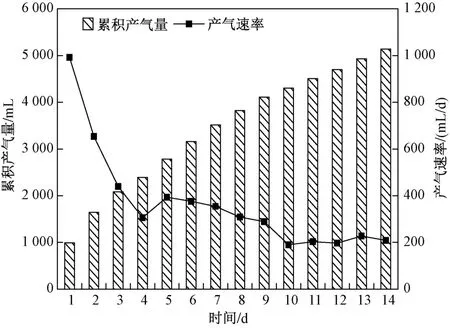

2.1.1 累积产气量和产气速率

在整个模拟试验周期中,生活垃圾累积产气量随时间的延长而逐步增加,产气速率则随时间的延长而逐步降低(见图2). 整个试验周期中累积产气量为5 138 mL,其中初期降解第1~3天共产生气体2 085 mL,约占总累积产气量的40%. 第1~3天产气速率最高,平均可达694 mL/d,第4天后产气速率逐步降低并趋于平稳,与已有研究结果[24-25]基本一致. 由于生活垃圾初期降解过程氧气充足,易降解有机质被好氧微生物快速分解,使得产气速率高、累积产气量大.

图2 生活垃圾初期降解过程气态污染物产生情况随时间的变化Fig.2 Temporal variation of gaseous pollutants during the initial decomposition stage of MSW

2.1.2 常规气态污染物释放特征

生活垃圾初期降解过程中常规气态污染物(CO2、H2和CH4)的释放特征如图3所示,试验模拟过程中未检出CH4. 初期降解第1~3天,CO2累积产气量达889 mL,占总累积产气量的43%. CO2产气速率呈波动下降趋势,其中第2天的产气速率(456 mL/d)最高,之后基本维持在120 mL/d左右,说明此过程易降解有机质充足、微生物好氧反应活跃,并伴随产生了大量CO2. H2的产生情况与CO2相反,在初期降解的前6 d鲜有H2产生,从第7天开始,H2的产生量和产生速率才随时间的延长而逐步增加,至第14天,H2的累积产气量达234 mL,产生速率高达48 mL/d. 这是因为模拟试验第7天后,不再向反应器通气,反应装置内微生物逐步由好氧/兼氧状态转向厌氧发酵状态.

图3 生活垃圾初期降解过程常规气体污染物产生情况随时间的变化Fig.3 Temporal variation of common gaseous pollutants during the initial decomposition stage of MSW

2.1.3 VOCs释放特征

模拟试验过程中共检出36种常见VOCs(检出率≥60%),具体可划分为5类化合物,分别是含硫化合物(3种)、芳香族化合物(6种)、卤代物(10种)、含氧化合物(8种)和碳氢化合物(9种). 如图4所示,模拟试验过程中各化合物的体积分数随时间延长而显著增加,表现为含氧化合物>卤代物>碳氢化合物>含硫化合物>芳香族化合物的梯度顺序. 含氧化合物占VOCs总体积分数的87.54%,其中,乙醇是VOCs中体积分数最高的物质,占84.53%. 类似地,在垃圾转运站、收运车的相关研究中也发现了较高体积分数的乙醇[26-27],这可能是由生活垃圾中有机物含量较高、大量有机物降解产生乙醇所致. 生活垃圾初期降解过程中也检测到了多种卤代物,以二氯甲烷和1,2-二氯乙烷为主,二者的体积分数占比之和超过卤代物总体积分数的95%. 类似地,Tan等[28]在城市生活垃圾初期降解过程挥发性恶臭物质的研究中发现,二氯甲烷释放的体积分数约占卤代物释放总体积分数的80%.初期降解模拟试验中卤代物释放体积分数随时间的变化不大,卤代物主要由含卤代物的垃圾直接挥发,而非通过微生物降解产生[29]. 试验过程中检测到的碳氢化合物包括烷烃、烯烃等,以正戊烷、丁烯为主. 由于在初期降解的1~3 d,试验装置中氧气充分,生活垃圾处于好氧发酵状态,产生的烷烃类化合物以小分子量和低溶解性的烷烃类化合物为主,随着实验装置内氧气被逐渐消耗,好氧发酵逐步转变为兼氧/厌氧发酵状态,小分子量烷烃逐步向烯烃和大分子烷烃转变[19].含硫化合物的体积分数约占VOCs总体积分数的1%,主要包括甲硫醇、甲硫醚和二甲基二硫醚,其中甲硫醇体积分数最高,在含硫化合物总体积分数中占比超过90%. 含硫化合物主要来自生活垃圾中含硫物质的生物降解[30],由于初期降解时间短,释放的含硫化合物也相对较少. 在有机固废的堆肥过程中,含硫化合物也是恶臭气体的主要组分之一[31-32]. 芳香族化合物总量最低,仅占VOCs总体积分数的0.1%左右. 芳香族化合物主要来自塑料制品的直接挥发,树枝、纸类物质中木质素的降解也可产生芳香族化合物,但其降解过程较为缓慢,因此芳香族化合物的体积分数较低[33].

图4 生活垃圾初期降解过程VOCs产生情况随时间的变化Fig.4 Temporal variation of VOCs during the initial decomposition stage of MSW

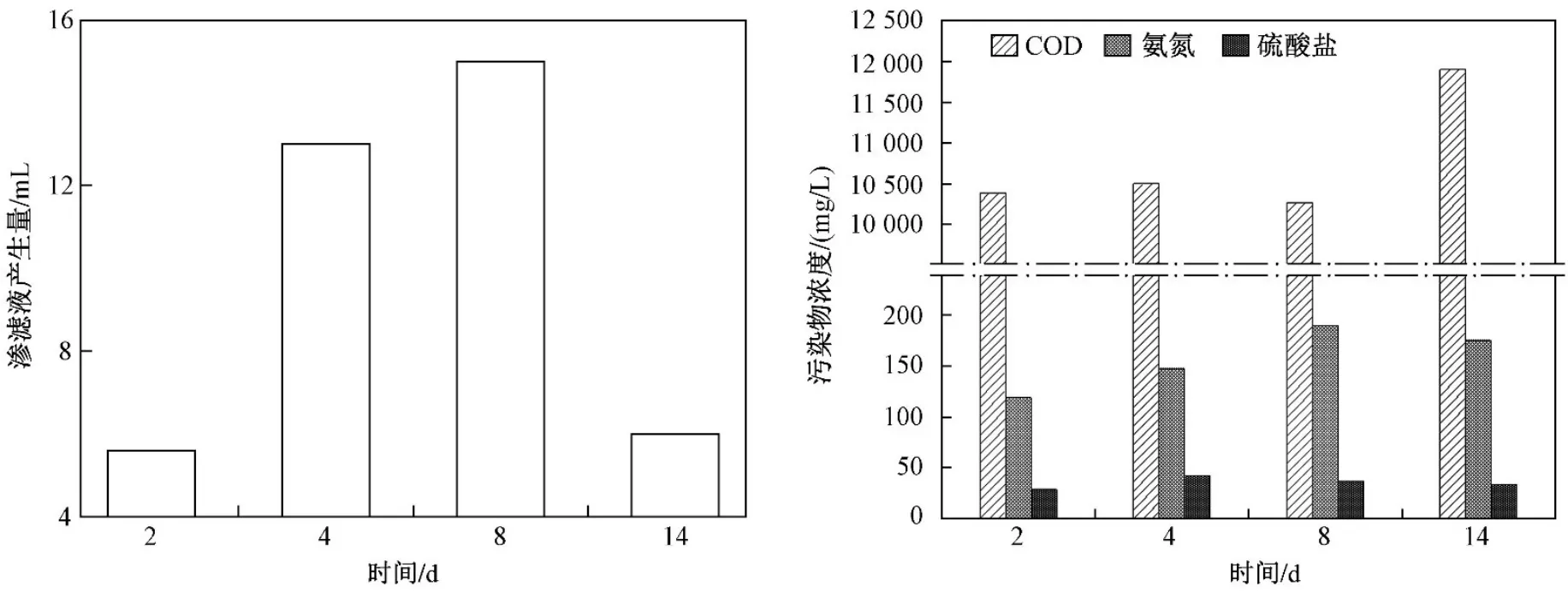

2.2 液态污染物释放规律

由图5可见,初期降解模拟试验过程中渗滤液的产生量随时间的变化呈先增加后降低的趋势,第1~3天共产生渗滤液18.6 mL,整个试验过程中渗滤液产率为30.94 mL/kg (以湿垃圾计,下同). 渗滤液产生量较少可能是因为部分渗滤液还未流出垃圾堆体. 模拟试验过程中渗滤液的COD、氨氮和硫酸盐浓度随模拟试验时间的延长略有波动增加,浓度范围分别为10 382.5~11 893.5、118.4~189.0和28.6~41.1 mg/L. 与填埋场的垃圾渗滤液[34]相比,生活垃圾初期降解过程中渗滤液的污染物浓度较低,这是因为初期降解过程中基本处于好氧/兼氧条件,渗滤液主要来自厨余和果蔬垃圾自身的水分及微生物降解,而填埋场渗滤液来源复杂,污染物主要由有机质厌氧分解过程产生,污染物浓度较高[34]. 考虑到生活垃圾初期降解过程的污染防治设施不健全,其产生的渗滤液可能会直接进入土壤或水体,对比GB 8978-1996《污水排放综合标准》中的二级标准(排入Ⅳ、Ⅴ类水域,污水中COD、氨氮、硫化物的排放限值分别为200、25和1.0 mg/L)和三级标准(排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水中COD、硫化物的排放限值分别为1 000、2.0 mg/L,氨氮为无限值)发现,生活垃圾初期降解产生的渗滤液中相关污染物的浓度远超过上述标准要求,若直接排放到环境水体或城市排水系统,将对环境造成不利影响.

图5 生活垃圾初期降解过程中渗滤液产生量及污染物随时间的变化情况Fig.5 Leachate production and concentration of COD, ammonia nitrogen and sulfate during the initial decomposition stage of MSW

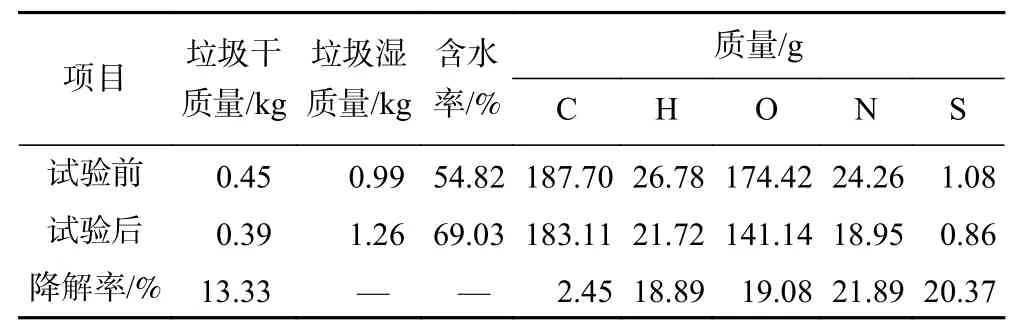

2.3 垃圾性质变化特征

生活垃圾初期降解试验前后垃圾理化性质的变化情况如表2所示. 模拟试验结束时,垃圾总质量和含水率均有所增加,主要是由于生活垃圾中有机组分在微生物好氧/兼氧条件下分解产生水分,部分水分流出垃圾堆体形成了渗滤液,而大部分水分未流出垃圾堆体,导致生活垃圾整体含水率上升.

表2 模拟试验前后生活垃圾理化性质参数Table 2 Physicochemical properties of MSW before and after the experiment

此外,模拟试验前后生活垃圾中的元素含量均呈现C>O>H>N>S的趋势. 试验过程中C、H、O、N、S元素的降解量分别为4.59、5.05、33.28、5.30和0.22 g.其中,O元素的降解量最大,N元素的降解率最高,但整个试验过程中C元素无论降解量还是降解率都较低.

生活垃圾降解过程中N、C元素降解率的差异导致垃圾中碳氮比进一步失衡,若后续采用填埋方式进行处置,将造成处置过程中氮源缺乏,给垃圾填埋处置造成负担. 虽然生活垃圾中S元素含量最低,但在初期降解过程中其降解率超过20%. 大分子有机硫在降解过程中被分解为小分子的含硫化合物(如甲硫醇、甲硫醚等),从而引发垃圾恶臭污染[35-36].

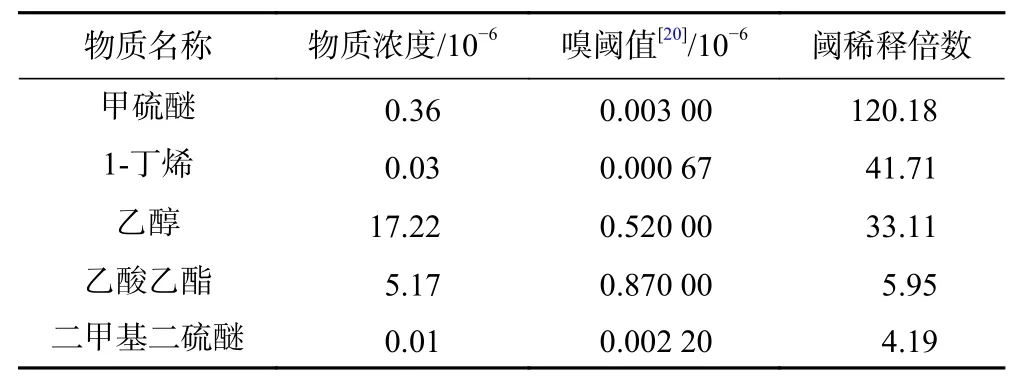

2.4 生活垃圾初期降解过程中恶臭污染影响

2.4.1 生活垃圾初期降解VOCs恶臭污染评价

生活垃圾初期降解过程中Di≥1的物质如表3所示,其中,甲硫醚的阈稀释倍数(120.18)最高,其次为1-丁烯(41.71)和乙醇(33.11). 将Di≥1的物质阈稀释倍数加和,得到初期降解过程理论臭气浓度为205.14,对应的臭气强度为3级(能明显嗅到臭味),即可能会对周围居民的日常生活造成影响. 可以看出,生活垃圾初期降解过程中产生的恶臭污染较为严重.

表3 生活垃圾初期降解过程中典型恶臭物质浓度、嗅阈值及阈稀释倍数Table 3 The concentration, odor threshold and diluted multiples of typical odorous substances

2.4.2 生活垃圾不同处理环节典型恶臭物质

我国生活垃圾不同处理环节的典型恶臭物质如表4所示. 由表4可见,对于新鲜垃圾而言,不同处理环节的典型恶臭物质以含硫化合物、含氧化合物和碳氢化合物为主,与餐厨垃圾生化处理设施的典型恶臭物质[37]具有一定相似性. 其中,二甲二硫醚、乙醇和甲硫醚为新鲜垃圾不同处理环节(生活垃圾初期降解过程[20]、转运过程[38]和填埋场作业面[39])共有的典型恶臭物质,可以推断这3种物质是导致我国新鲜生活垃圾恶臭污染的典型物质. 与新鲜垃圾不同,腐熟垃圾的典型恶臭物质以脂肪酸为主,排名前6位的典型恶臭物质中有4种都是脂肪酸,而二甲二硫醚仍为腐熟垃圾的典型恶臭物质,可以推断二甲二硫醚是生活垃圾降解过程中各阶段都会出现的典型恶臭物质. 综上,甲硫醚和乙醇不仅是高体积分数的污染物质,同时是高恶臭贡献的典型恶臭物质,需要重点关注和控制.

表4 我国生活垃圾不同处理环节的典型恶臭物质Table 4 Typical odorous substances from different stage of MSW treatment in China

3 结论与建议

a) 生活垃圾初期降解过程中产生的气态污染物主要有CO2、H2和VOCs. 其中,CO2累积产气量占总累积产气量的43%;VOCs产生量虽然较少,但种类复杂,其中乙醇的体积分数最大.

b) 生活垃圾初期降解过程中大量水分仍留存在生活垃圾中. 渗滤液产率较低,但渗滤液中COD、氨氮和硫酸盐的浓度远超过GB 8978-1996《污水排放综合标准》的二级和三级排放标准限值.

c) 在初期降解过程中,生活垃圾中约20%的氮元素和硫元素以气体或渗滤液的形式被释放到环境中.

d) 甲硫醚和乙醇是生活垃圾初期降解过程中的典型恶臭物质,初期降解过程中理论臭气浓度为205.14,对应臭气强度达3级. 为减轻生活垃圾处理处置过程中的恶臭污染,建议缩短生活垃圾清运的时间,并对生活垃圾初期降解过程中高体积分数、同时也是高恶臭贡献的典型恶臭物质乙醇、甲硫醚等予以重点关注.