基于《渝城图》的晚清重庆城门—码头景观空间研究

何 倩 杜春兰 孙琳珺

HE Qian DU Chunlan* SUN Linjun

(重庆大学建筑城规学院,重庆400044)

( School of Architecture and Urban Planning, Chongqing University, Chongqing 400044 )

重庆城池山地特征明显,人工构筑的城门与凭水而兴的码头形成了一体化的空间关系。《渝城图》是一幅记录清末重庆城市面貌和人民生活的地图,展现了大量重庆城外河街的生产、生活场景。深入研究《渝城图》,以图中12组“城门—码头空间”为研究样本,在分析画面场景要素的基础上,通过纵向联系空间、横向延伸空间两个维度研究城门—码头的空间形态,总结晚清重庆城门—码头具有环境耦合山水、要素丰富多元、形态开放外溢、功能高度复合、意象独特鲜明的景观空间特征。意在深入理解古代重庆城门—码头营建思想,以期丰富古代重庆城池空间研究并对当下重庆滨河空间的保护与更新提供指导。

风景园林;《渝城图》;景观空间;城门;码头;重庆

随着城镇化和全球化趋势的加快,景观遗产保护与城市特色营建成为当前城市发展的重要课题,这要求对地域历史景观进行深入研究。重庆作为西南地区的国家历史文化名城,历史悠久、资源独特。千百年来,重庆以山水为骨,由码头而集市,由集市而筑城,先后经“四筑渝城”,最终形成了明清时期“象九宫八卦”十七门的独特城池形态。凭水而兴的江河码头和沿江布局的高大城门一直保持着天然的交通与空间联系,两者耦合呈现的一体化空间成为古代重庆城辉煌的缩影,“九门八码头”“九门舟织如蚁”正是描绘了以城门与码头区域为核心的空间意象[1]。开展对重庆城门—码头景观空间的研究,对于当下重庆景观遗产价值挖掘、滨江空间资源整合具有重要意义。

目前对于重庆城门和码头空间的研究主要集中于历史地理、城市文化和城市格局等角度,如许芗斌[1]、杨宇振[2]、舒莺[3]等人在对重庆城池布局、城市发展研究中论述了城门的布局与码头的分布;肖瑶[4]、李畅[5]结合川江航运和码头文化分别研究了重庆水码头景观的演进过程与地域特性。从中可以看出,现有研究多基于宏观时空视角,缺乏将城门与码头作为整体空间进行中微观层次的景观空间研究。

清代是古代重庆城市发展的最后阶段,重庆城池集历代地域文化之大成,成为古代南方山地城池建设的空间典范。但由于年代久远,重庆城池遗址保存并不完整,历史舆图成为众多学者研究古代重庆城市空间的重要实证资料[6-8]。《渝城图》是目前所见最早由民间人士绘制的近代重庆舆图,在重庆文化史和中国地图学上占有重要地位。画卷纵124 cm、横248 cm,作者为艾仕元,绘制时间在1860年至1867年之间[9]。有别于同时期平面表达、元素单一的官方舆图,《渝城图》采用传统中国画的散点透视构图法,更为生动地表现了城市立体空间,并重点描绘了城门外大量“活动”的人物和场景,堪称清末重庆版的《清明上河图》[10],常作为清代重庆城市空间研究参考的舆图文本之一。但既往研究多为关于城门、祠庙、衙署等建筑空间[11-12]的散点式研究和描述性分析,多聚焦于重庆母城,对图中江北厅城一带关注稍弱。

本文从风景园林的视角入手,运用图像认知法并结合古籍史料,对《渝城图》中12组典型城门—码头样本进行场景要素分析和空间形态研究,探索晚清重庆城门—码头景观空间特征,力图通过研究,还原其本真盛况,并启示景观设计。

1 清代重庆城门与码头的发展概况

清代重庆城在中国古代城市发展史上具有重要地位,独特的城池形态与繁荣的码头商贸为其主要特色。这一时期的重庆城由两部分构成,主体重庆府城延续明代“九开八闭”的城池格局,另一部分为嘉陵江以北地区新筑江北厅城,其也是重庆府重要的水陆交通口岸,10座城门有7门面江。据方志史料记载,清代重庆府城门外“商贾云屯,百物萃聚……,水牵云(运)转,万里贸迁”,江北一带木排“皆泊镇下,入夜灯光与岸上相应,真若一片星空”,此时重庆贡输漕运规模空前、水路商运蓬勃发展,已从历史上热闹的水码头发展为区域水路交通枢纽。1840年鸦片战争后,西方列强的经济侵略步步紧逼,逐步推进到中国西南的腹心地带,峡江码头和重庆航运也艰难地开启了其近代历程[13],一方面,刺激了重庆商品经济、内河航运的繁荣发展;另一方面,被西方列强企图作为帝国晚期交通网络的重要节点,以打开中国内陆市场的“城门”。《渝城图》正是一幅描绘了开埠前夕重庆封建城市风貌和码头商贸繁荣景象的历史画卷。

2 《渝城图》中的城门—码头景观空间

《渝城图》完整地记录了重庆府城17座城门中的九座开门,除通远门与陆地相接、临江门距离江面较远外,其余7道开门都与一座主码头相连,北边江北厅城绘有8门,包括西面新城增设的嘉陵门。由于透视画卷刻画的内容详略程度不一,本研究从图中筛选出12组典型城门—码头空间作为研究样本,以图上的城门命名每组样本并按逆时针方向依次进行编号(图1)。

自然山水环境和地形起伏变化会带来景观空间的内外渗透现象,因此重庆城门—码头景观空间在布局上兼具内与外的双重属性,其不仅包含城门、码头景观空间以及城门边界到码头岸线一带的内部景观空间层次,还涵盖行为可达、视线所及的外部空间层次(图2)。基于这一认识,首先以城门到主码头的中点为圆心,将以城门到主码头距离为直径划定的区域作为城门—码头景观空间的内部核心空间;再将内部核心空间范围同比扩大一倍,作为城门—码头景观空间的外部辐射空间;最终以外部空间层次来界定12组样本空间范围(图3)。

2.1 场景要素分析

样本中的场景要素可分为人物、建筑、码头、船帮等(表1)。画面中所有人物衣着靓蓝,作者用寥寥数笔即生动刻画了城门外的众生百态:居民或三两驻足交谈、或游船看戏;商旅或设摊买卖、或就地论价、或携货疾行;力夫或在岸边挑水拉纤、或在梯坎上担货抬轿;码头工或在江滩修补船只、制画造船,或在货场运输物料;船工或于江中樵桨撑船、或在木望塔上监测航运。“迎官接诏”的朝天门外还有政府官员迎来送往,衙役抬轿鸣锣开道。

表1 12组城门—码头空间样本中的场景要素Tab. 1 Scene elements in 12 groups of city gate—wharf space samples

图中建筑类型丰富,简单的两坡顶民房占有较大比重,部分建筑在东水门和朝天门附近转变为吊脚楼形式。城楼多为有城台的二层重檐歇山顶建筑,主城仅金紫门和东水门因地形限制无瓮城,南纪门和朝天门旁还设有接官厅。行政建筑多为正投影的单檐虎殿顶房屋体,公共建筑包含戏班、当铺、寺庙及合院式布局的公所会馆。

沿江一带,码头密布,行帮众多,各式木船或在汹涌的水流中来回穿梭、或整齐泊于岸边装卸货物。此外,样本中还有腚厂、柴棚等货物中转站以及马车、轿子等实物。

2.2 空间形态分析

从空间形态的角度出发,分析样本中城门—码头的纵向联系空间和横向延伸空间,并归纳出不同的组织要素和空间模式。

2.2.1 城门—码头的纵向联系空间

从样本中可以直观地看到,大多城门与主码头以连续的长石梯直连,主梯道支出小型梯坎与次级码头相连。然而,受地形和城池格局限制,部分城门并非直对码头,而呈转折状路径与码头相连,如江北金沙门和嘉陵门的城门入口空间便采用分台处理辅以台阶的方式,形成通往码头曲折崎岖、坡坎连绵的交通要道。

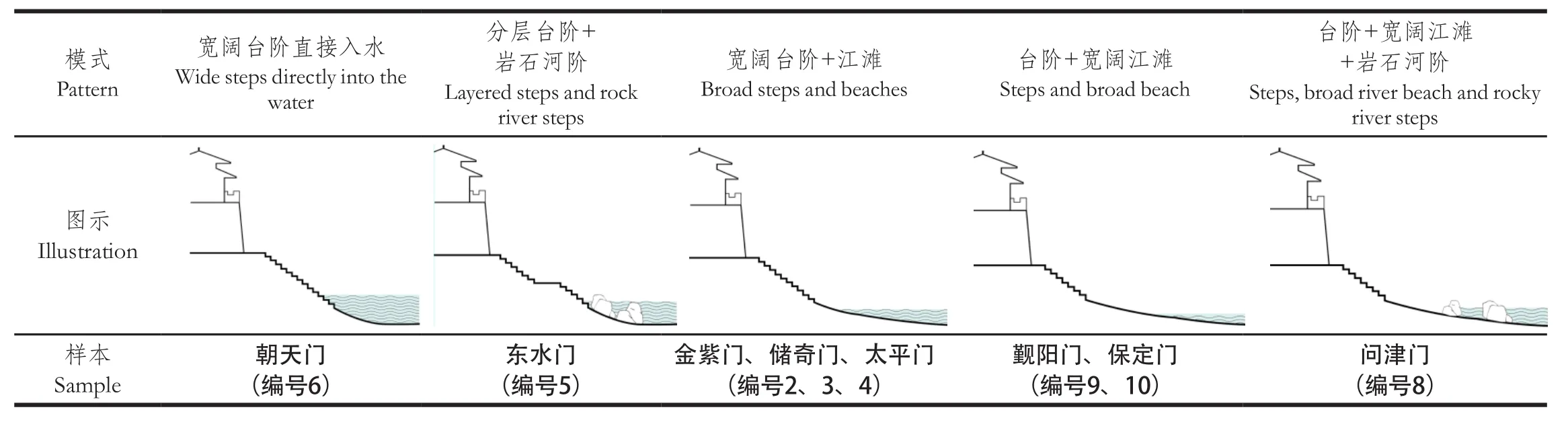

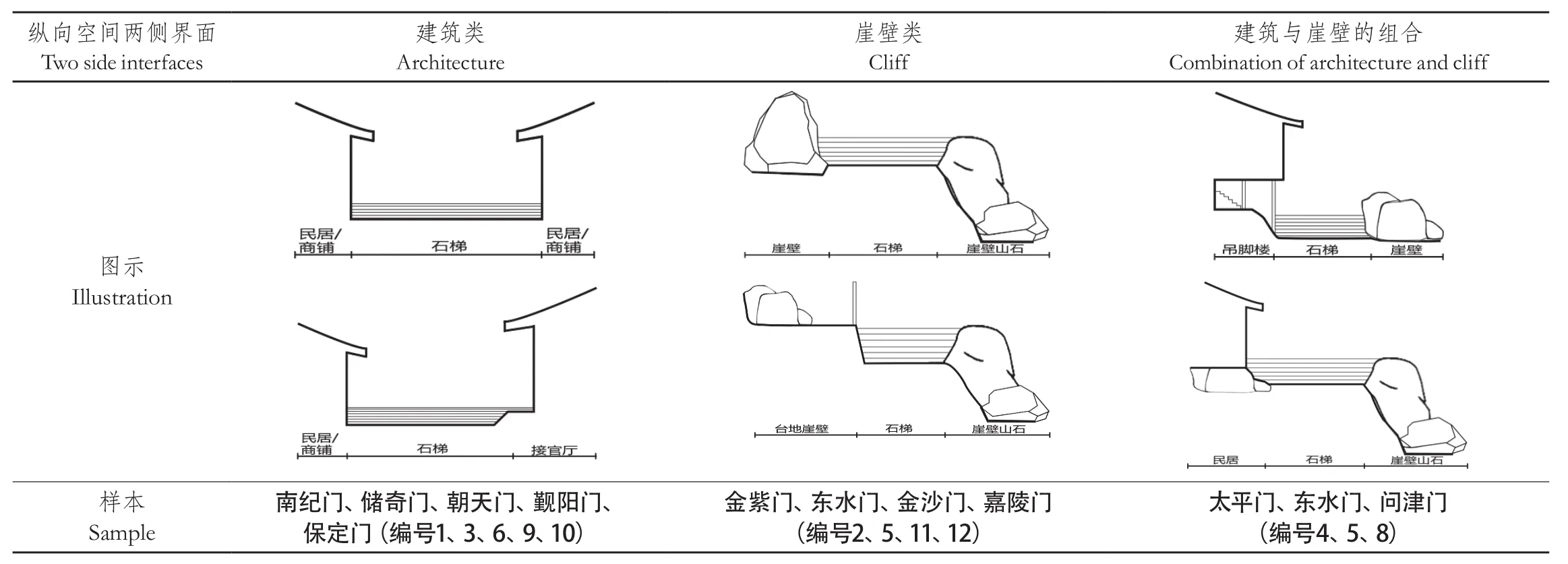

大河、小河(清代长江、嘉陵江)江面开阔,码头地段大多位于回水内湾以减缓江水对城池的直接袭击。根据高差处理方式和驳岸形态的不同,归纳出5类城门与主码头纵向联系空间的剖面形态(表2)。朝天门采用等级最高的三进城门洞形制,门外是渝城最大的码头,两者间的台阶由上往下逐渐放大,直入水中(图4)。东水门气势巍峨,所处地势险要,分层的狭长石梯加上岩石河阶驳岸连接着水码头。主城内其他样本空间皆以梯道与自然形态驳岸来强化水路联系。江北厅地势平缓,在城门石阶之下是一片宽阔的江滩,问津门外东南两面临江,江滩之下以石砌驳岸为主。从主梯道两侧界面来看,其主要为崖壁、接官厅、吊脚楼、外厢民居或商铺等,组合形式主要分为三类(表3):一是建筑类,台阶两侧为民居或商铺,或一侧为更高耸的接官厅;二是崖壁类,“名城危踞层崖上”,筑城以崖为墙,如在金紫门外的天然崖壁中开出层层石阶;三是建筑与崖壁的组合,东水门外长石阶一侧为吊脚楼、一侧为临江石崖的空间形态(图5)。

表2 《渝城图》中城门—码头纵向联系空间的剖面形态Tab. 2 Profile shape of city gate—wharf vertical connection space in the Panorama of Yucheng

图4 清末朝天门码头Fig. 4 Chaotianmen wharf in the late Qing Dynasty

图5 东水门历史景观Fig. 5 Dongshuimen historical landscape

表3 《渝城图》中城门—码头纵向联系空间的两侧界面Tab. 3 Two side interface of city gate—wharf vertical connection space in the Panorama of Yucheng

2.2.2 城门—码头的横向延伸空间

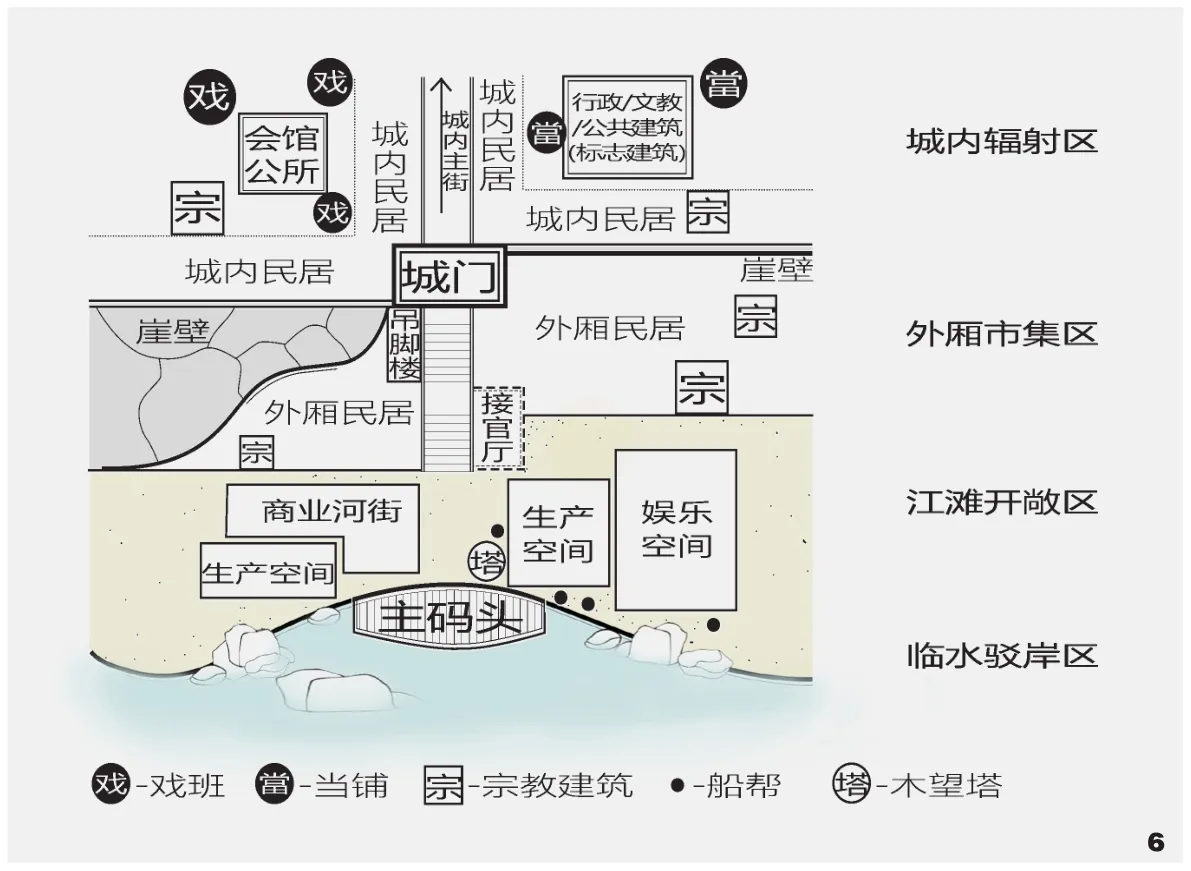

根据地势高差、功能分区的不同,样本中的横向延伸空间可分为外厢市集区、江滩开敞区、临水驳岸区三个主要层次及城内辐射空间(图6)。

图6 城门—码头横向延伸空间示意图Fig. 6 Schematic diagram of city gate—wharf transverse extension space

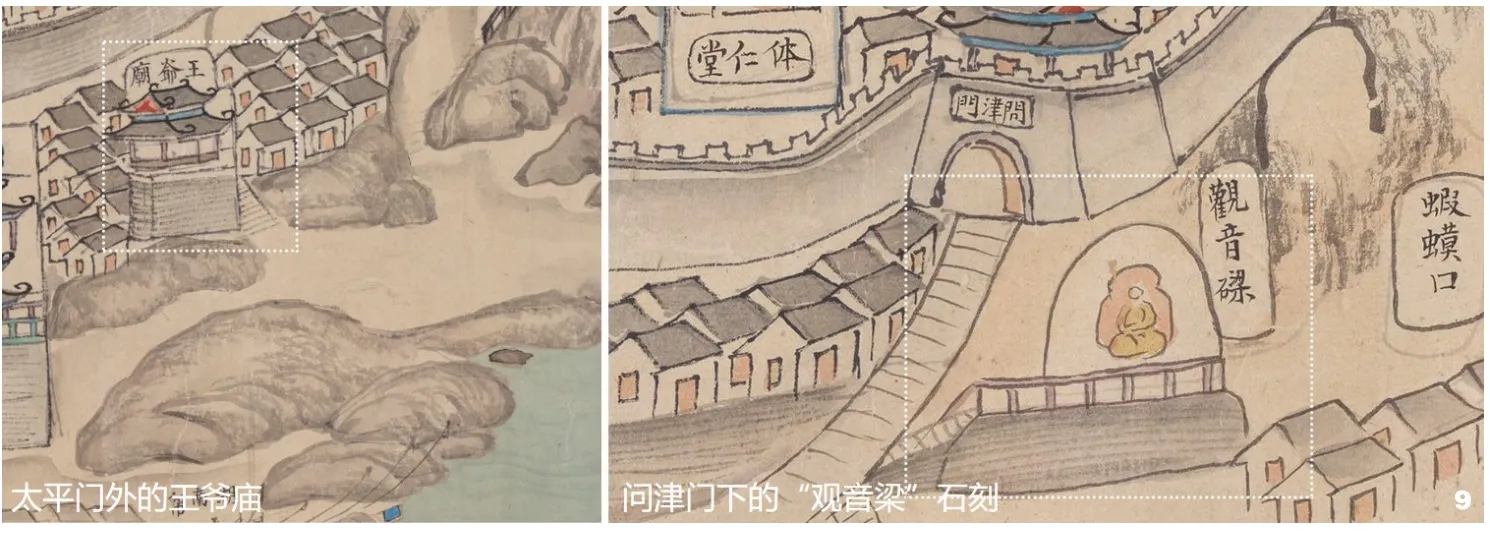

外厢市集区人工建设程度较高,“层楼叠屋,鳞次栉比”(图7),房屋或沿山体等高线与河流平行布局,或紧贴城墙崖壁,面街处为商铺,背街区为居住或仓储建筑,并附带有生活服务性建筑和小型坝子。街道总体呈现“长街纵巷”的鱼骨状,朝天门样本表现最为明显。在市集街巷交叉成“十”字形或“丁”字形之处,相交的节点局部放大,由四周建筑围合形成类似街区小广场的开敞空间,并自发性地吸引了人流的聚集(图8)。此外,民居建筑中还分布着许多与传统行业、乡土神灵有关的神祠庙宇,如太平门外王爷庙择址于码头上方台地的显要位置,庙门面向江面,江北问津门外的江边崖壁下还造像一尊“观音梁”(图9)。

图7 重庆滨江民居景观Fig.7 Riverside residential landscape in Chongqing

图8 朝天门外的外厢市集区Fig. 8 The riverside market area outside Chaotian gate

图9 外厢市集区的神祠庙宇Fig. 9 Shrines and temples in the riverside market area

江滩开敞区作为外厢市集区到临水驳岸区的过渡空间,是画面中刻画人物活动最多的地方。刘慈“大州名胜蜀江边,楚客吴商满市廛”和张之洞“橘官盐井并充埠,万机织锦翻朝霞”的诗句也详细描绘了重庆城外商业繁荣的江滩景观。各路商贾、力夫穿梭往来于泊船点、船厂、仓库、市集之间,大面积的江滩空间成为商品交易、货物集散的重要场所。这不仅刺激了部分城内商家和外厢市集延伸到江滩摆摊设点、展开竞争(图10),也带动周边发展起酒楼、茶坊、旅店等服务型商铺,如朝天门外的江滩建筑外搭茶棚供人们侃天说地、歇脚纳凉(图11)。清代重庆商业的繁荣也推动市民文化生活日趋丰富多彩,江滩经常举办庙会、龙舟节、船舶下水礼等节庆仪式,如东水门外靛帮戏的露天戏台高立于江滩,台内柱子张灯结彩,台上表演热闹开锣,台下观众人潮涌动,整个场面热闹非凡;江北江滩上人们围成圈形参与民俗活动,吸引了不少民众驻足观看(图12)。从江北厅一带的样本中也可以看到,由于人群流线的复杂性,整个江滩沙坝地段的路径都较为随意。

图10 江滩商摊摆点Fig. 10 Commercial stalls on the river beach

图11 江滩建筑Fig. 11 River beach buildings

图12 江滩娱乐场景Fig. 12 River beach entertainment scene

临水驳岸区是江面与陆地交界处,以原生的自然岸坡和水沱为主。问津门外江边岩石众多,形成著名的梁沱。顺江而立的长石梁把长江水流一分为二,内侧为流速缓慢的避风水湾,供船舶停靠泊宿;外侧为长江主航道,供船舶往来行驶。官用行政型的朝天门码头外舟楫桴筏林立,驳岸处除了有体积庞大的官船外,还停靠了大量的商船、民船。除各类过往船只外,近岸浅水处还分布着木望塔以及栈桥、趸船等近水设施(图13)。当船只停靠驳岸时,有木桩出挑至水中,上铺木板形成栈道;而当船舶载重量增大导致吃水加深时,固定于驳岸的趸船相当于船只的浮动码头,供装卸货物或船客上下。驳岸周边还有些老旧木船是力夫渔民的临时住所,这种“船居”现象也成为江边的一道风景线。

图13 驳岸近水处Fig. 13 Nearshore shallow water

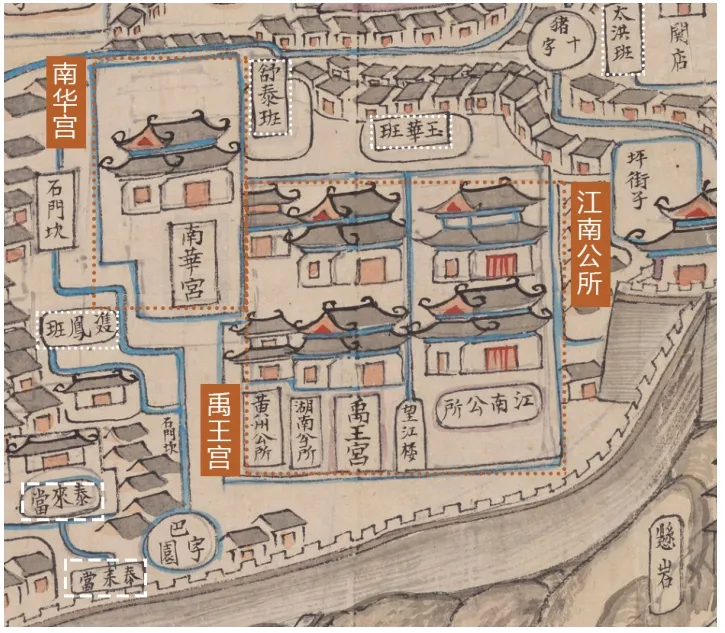

相比于城外,城内辐射空间少了几分喧嚣和繁华。民居继续沿城垣分布,从城门引申的大街成为城内的主干街道,进一步串联起街巷里弄。城门主街附近还分布着公共建筑和行政、文教机构等重要标志物,如太平门城内主街通往巴县衙署,周边还有鼓楼、照壁、牌坊,金紫门正对着总统都督府,城北保定门内街通往嘉陵书院。在下半城样本中,移民同乡会馆分布最为集中并体现出沿城池边界布置的特点,周围还分布着众多的戏班、当铺、钱庄等娱乐、商业设施(图14)。

图14 东水门内会馆附近的业态分布Fig. 14 Distribution of business types near Dongshuimen Guild Hall

3 晚清重庆的城门—码头景观空间特征

《渝城图》中画家对于二维平面的审美倾向实际上也折射了当时古人对三维人居环境的理想化认识。结合上一部分对图中城门—码头景观空间的分析,从空间环境、要素、形态、功能、意象等方面,进一步提炼晚清重庆城门—码头景观空间的营建特征。

3.1 耦合山水的空间环境

相较于平原城镇,重庆城池空间及城外滨河空间的建设与山水环境的耦合性更强。“片叶沉浮巴子国,两江襟带佛图关”描绘了古代渝城山水交融、城山共生的立体景观风貌。凿岩为城,人工堆筑的城门与自然天成的崖壁形成高低不一的城池界面景观,外厢房屋与山地地形紧密结合形成干栏建筑;沿江为池,码头一带岸线绵长、江滩开阔,形成了季节性水位变化的消落带,《渝城图》呈现的正是渝城江河枯水时期最为繁忙热闹的江滩景象,反映了人们因循季节、农时和水位变化组织场地活动的生活智慧[14]。晚清重庆城门—码头空间环境表现出的耦合山水、因地制宜特点,不仅是适应环境思想和天人合一理念共同作用的结果,也充分展示了重庆先民们在险恶自然环境中不畏艰险、勇于开拓的进取精神。

3.2 丰富多元的景观要素

《渝城图》中的崖壁洞穴、江滩台地、岩石沙坝等自然景观要素浓缩了重庆山水环境地貌,也是城门—码头空间的生成基础。同时在清代重庆商贸经济、移民文化、宗教信仰等社会环境因素的共同影响下,城门城垣、梯坎台阶、移民会馆、祠庙寺观、棚屋舟楫、拱桥石碑等人文景观要素也被一同纳入了城门—码头的景观空间体系之中。而在具体营建过程中,人文景观要素往往要结合自然景观要素发展,如天然洞穴被用作民间信仰场所,城垣以崖壁作为天然屏障。由此看来,晚清重庆城门—码头空间基于自然资源的丰富性、人文环境的多样性与自然人文的耦合性,形成了山水基底、人文荟萃的多元化景观要素特征。

3.3 开放外溢的空间形态

明代城门外官方正式设置的居住区域仅有两厢,《渝城图》中的外厢民居已大量出现,相关业态空间、官方建筑也向城门附近聚集。这说明此时整个重庆城社会重心逐渐下移,而城门作为传统的空间屏障标志,已不再能限制重庆城市空间的外溢。与城门内形态规整的城市空间相比,清代重庆的城外空间因处于从属地位,较少受到风水观念、礼制思想的约束,而更多受到河道走向、复杂地形、商业发展的影响。因此其形态布局更为自由灵活,呈现出一派开放包容的新面貌。城门与码头相连的交通廊道成为城外空间发展的骨架,与城内主街共同构建起重庆城四通八达的路网。沿江兴起的河街业态丰富,房屋面向江面,通过外搭灰空间或增加檐下空间的方式,不仅提高了建筑单体的开放性,也大大激活了街道空间。城门与码头空间构成的城池门户空间,已成为晚清渝城对内辐射、对外开放的重要区域。

3.4 高度复合的空间功能

晚清时期,渝城城门—码头空间已颇具规模,表现出生产、生活、景观等多功能复合的特点。《渝城图》中城外梯道的空间尺度比城内街巷扩大数倍,这是由于其不仅要承担不同标高空间的联系与过渡功能,还兼具交通运输、日常生活、城市形象甚至“迎官接诏”等多重功能。城门外的市井生活和生产顺应山形与水势展开,向纵向长梯两侧延伸出新的功能空间。在两侧台地中,众多的神祠庙宇散布于民居聚居区、商业街区中,这表明宗教信仰与地方社会生活联系紧密,已渗透到城市空间的各个角落。江滩一带进深较大、连续性强,便于城外居民开展多元活动,其不仅作为滨江生产区、商品交易区、货物集散区、行业管理区等,更是成为承载地域人居文化的休闲娱乐场所。可见当时城门—码头空间功能的丰富性和灵活性,且其功能混合程度较高,总体呈现出“集商广贸,分区齐备”的特征。

3.5 特色鲜明的空间意象

清代许多诗句都描绘了当时重庆城门—码头景观空间的整体意象,如“千帆蚁聚九门船”“九门城堞倚云间”“江环千嶂合,云度九门开”等[15]。具体来看,首先城门与码头空间共同构成了独特的城市入口门户意象,又因其多变的空间形态在局部上可作为识别城市空间与方位的参照物。其次,从各组样本的功能布局来看,它又与重庆传统民谣“朝天门,大码头,迎官接圣;南纪门,菜篮子,涌出涌进……”的描述不谋而合,这说明各城门—码头空间也具备区域功能意象特征。第三,城门与码头之间形成的交通路径表现为城门引导、直连码头、随形就势的道路意象特征,此路径不仅成为了城外路网结构的重要基础,也进而影响了城内交通网络格局的生成。

4 结语

重庆自古就是长江上游的商业重镇,以水得舟楫之便,以山取物生之利。随着现代文明的侵蚀,城门、城墙被大肆拆毁,码头功能逐渐退化,曾经繁华一时的滨江地带早已在风雨中破败和衰落。时至今日,重庆老城区仅残存通远门、东水门两座城门遗迹及附近一小段残墙,下半城的东水门码头、南纪门旁的菜园坝码头基本1被4废弃,江北城更是早已“不复当年”。当下大多城市滨河空间设计或是择址新建码头,却风貌雷同、业态相近;或是对老码头地带进行过度开发,直接导致场地历史文脉断裂。如今站在两江交汇的朝天门,已无当年雄伟高大的城门,仅留下“朝天门广场”的标志和高耸入云的地标建筑。古老的城门和码头伴着汩汩江水与华灯初上,静静地湮没于历史的长河中。

古代舆图虽对历史景观的描绘不甚精确,但尽力体察、接近洞悉其背后隐匿的古人传递的理念和意图,是面向历史开展城市设计的有效途径。《渝城图》正是一窥古重庆的窗口,所反映的城外滨江图景,较为清晰地展示了晚清重庆城门—码头的空间特征,其所蕴含的时代特点、文化内涵和地域特色对当今城门复原、码头复兴、滨江景观重塑仍然有着重要的指导价值。因此在对其进行空间研究的基础上,可参照图中城门与码头空间的互生关系,进一步探索古代城市滨河空间营建在当代语境下的设计语言和转译手法。

(注:图1、图3、图8-10、图12-14,底图均源自重庆市地理信息中心;图4、图5、图7、图11,均源自重庆市档案馆;其余图表均由作者自绘。)