传统村落景观的地方性知识构成及评价研究

——以袁家村为例

王永帅

张中华

近年来,中国快速城镇化带来的乡村标准化建设模式对“地方”“乡土”“家园”“乡愁”的价值和内涵产生了强烈的冲击,造成了“千村一面”的景观,人居环境的“无地方性”特征危机不断加剧和蔓延,并不断唤醒人们对地方性特色营建的思考。为抗衡这种“全球化”“同质化”现象,地方独特景观探索已成为新的研究焦点。例如,地理学家卡尔·索尔(Carl O.Sauer)提出的“地理文化景观”概念,强调自然地理环境与人文知识耦合的地方性知识特征[1]。此后,美国著名景观地理学家约翰·布林克霍夫·杰克逊(J.B.Jackson),较早对乡土景观(vernacular landscape)进行系统论述,同时提出乡土景观的地方性知识[2]。运用CiteSpace知识图谱分析软件,基于CNKI数据库,通过专业检索,筛选出1997年至今主题包含“地方性知识”“地方性”相关研究领域的相关期刊进行分析,结果表明目前地方性知识的相关文章更多的是应用于人类学、民族学的相关研究领域,而从风景园林学及建筑学领域中应用地方性知识理论对传统村落景观地域性特征相关研究较少,现有的相关研究仍处于初步探索阶段(图1)。

图1 传统村落景观地方性知识的分类体系

基于此,本文从地方性知识理论的视角出发,以袁家村为案例区,探讨传统村落景观地方性知识的挖掘路径、分类体系、地方性知识构成谱系和价值评价体系,并尝试提出相关地方性知识的保护与传承思路。

1 传统村落景观地方性知识的概念及内涵

1.1 景观的地方性内涵

19世纪早期,景观(landscape)一词最早出现在艺术绘画中,特指自然风景画[3]。景观作为人与自然生态、个体与群体之间在地方空间的烙印,每一处景观都包括区域特定综合特征[4],也是哲学家马丁·海德格尔(Martin Heidegger,1971)在《我为什么住在乡下》一文所论述有关栖居(dwelling)概念的深层内涵[3]。景观的地方性生成过程实际上是人与自然紧密合作的过程,它代表某个明显差异的地理文化单元[5]。景观的地方性在不同学科领域中具有不同的引申含义。在人文地理学领域,景观的地方性体现在特定地理单元的地表景象,按区域景象的不同划分城市景观、乡村景观、森林景观等[6];在建筑学领域,景观的地方性体现在自然、人文等多因素影响下的区域物质空间体系的外在表征,建筑形态、建筑结构、质地用材等要素是其地方性景观关注焦点[7];民俗学领域,景观的地方性表现在民俗、传统文化等非物质文化景观[8]。借鉴上述学科研究视野,本文认为景观的地方性是指地域范围内,由自然生态、水系路网、各类建筑等物质景观要素和历史文化、地方民俗等非物质景观要素共同组成的多样性和差异性的地方景观体系。

1.2 地方性知识

地方性知识(local knowledge)最早出现于人类学研究中。1960年,美国人类学家克利福德·吉尔兹(Clifford Geertz)在其著作《地方性知识:阐释人类学论文集》中首次提出地方性知识这一重要概念,用以倡导人类重视人类文化形态的差异性[9],文中还明确指出存在于西方原有文化认知体系外的本土文化知识是与普遍性知识相区别的,这类知识体系就是“地方性知识”。之后,地方性知识开始应用于对土著居民的田野考察,更多强调的是知识产生过程中的特定地理空间及其附属景观,包含特定历史时期形成的文化与亚文化群体的价值观,以及由特定的利益关系所决定的立场和观点[10]。1980年以来,地方性知识受到学科背景、地域文化、社会环境等诸多因素影响,其内涵越来越丰富,有学者认为,地方性知识也称之为乡土知识、土著遗产、无形文化遗产等[11]。

综上所述,本文认为地方性知识是特定自然环境和历史背景下,人在某一地方生产生活实践过程中所积累产生的知识或知识体系。不能直接把地方性知识趋同于“乡规民约”“乡土习俗”。传统知识相对于地方性知识更强调时间维度概念,地方性知识更强调地方文化特质的知识形态、知识体系及构成方式。

2 传统村落景观的地方性知识提取与分类

2.1 传统村落景观的地方性知识提取路径

从繁杂的数据中梳理出信息,从信息中获取知识,米兰·瑟兰尼(Milan Zeleny)及罗素·艾可夫(Russell L.Ackoff)构建的“DIKW体系”(又称知识层次结构),对知识的生成过程进行系统阐释[12]。传统村落景观地方性知识提取路径结合“DIKW体系”主要从以下3个方面展开。

二维形态识别是针对传统村落周边山水格局、村落形态等通过谷歌地图获取袁家村及其周边DEM数据,结合航拍照片,利用图像提取和元素提取等方式,提取地方景观要素横向与纵向排列特征。三维形态识别主要是对院落布局和建筑结构等进行地方性知识挖掘,主要通过网络检索、查阅相关文献、实地测绘、拍照和笔录等方式获得相关信息,然后通过元素提取和空间解构的方式来提炼其三维空间特征。语言与视觉感知主要通过与地方居民访谈和笔录方式,结合实地调研中调查者通过视觉、听觉、嗅觉等感知形式获取传统村落文化景观中的手工技艺、饮食文化等地方性知识。

2.2 传统村落景观的地方性知识分类体系

按照知识获取和传递的难易程度,英国哲学家波兰尼在其著作《个人知识》中,将知识分为2类:显性知识(explicit knowledge)和隐性知识(tacit knowledge),并且这2类知识存在对立的概念,前者指“客观的”“清晰的”,可以通过结构化的形式体表现出来的知识;后者指难以形式化的知识,通常以心理领悟、文字描述、图形描绘等方式传播[13]。传统村落景观的地方性知识主要通过村落整体景观意象得以表现,意象表达具有显性和隐性2种表现形式[14],因此根据知识存在形式将其分为显性地方性知识和隐性地方性知识(图2)。

图2 袁家村山水景观格局示意图

传统村落景观中的显性地方性知识根植于村落空间体系的外在表征,如传统建筑、街巷等都是其依托载体。隐性知识隐藏于村落空间体系内部,如传统工艺、饮食文化、曲艺文化等,这些隐性知识蕴含地方社会文化和地方心理模式,是传统村落景观地方性知识的潜在表现形式。

3 袁家村传统村落景观地方性知识的构成体系及价值评价

袁家村位于陕西省礼泉县境内。961年,袁氏祖先因避战定居至此。之后,袁家村所在地区百姓安乐,物资丰富,村民以孝为忠,兴建祠堂。历经千年繁衍至今,目前村落占地面积21.3hm2,常住人口500人。当前,历经千年的袁家村传统风貌依旧特色鲜明,选其作为传统村落景观的地方性知识构成与应用研究具备典型性和代表性。

3.1 自然山水格局景观中的地方性知识

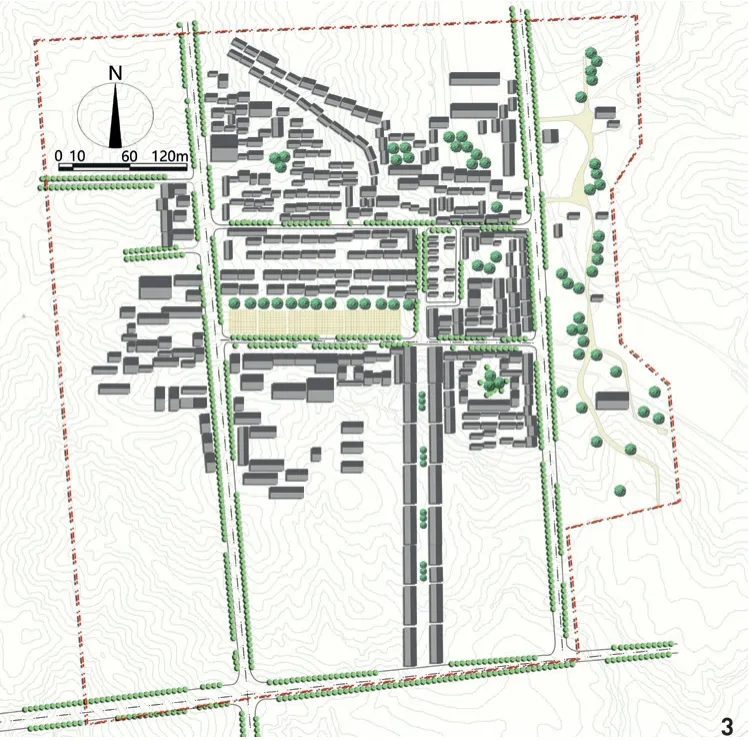

我国传统村落的选址大多遵循古地理风水观,讲究微环境的营造与微气候的改善,以达到建筑、人文、环境和自然的和谐统一。袁家村山水格局景观作为传统村落的外在表征,从其选址到营建都体现出独特的地方性表达(图3)。

图3 袁家村平面图

通过谷歌地图获取袁家村及其周边DEM数据,对其山水格局地方性知识进行提取得出:袁家村地处秦岭北麓,地势西北高,东南低,北面九嵕山重叠高耸、层层护围,作为堪舆中的“阳”;南面的甘河自西向东流淌而过,沿河土地肥沃,有利生产生活,是古人栖居的绝佳场所,作为堪舆中的“阴”。袁家村选址和布局以村落基址为中心,“负阴抱阳、背山面水”,体现出袁家村山原环抱、碧水中流的超然山水格局景观。

3.2 空间布局景观中的地方性知识

3.2.1 空间形态景观

凯文·林奇认为:“空间形态是物体与观察者以及建筑与建筑之间在空间或形态上的相互联系。[15]”但是,作为袁家村传统村落景观的空间形态,并非现代城市通过系统规划介入形成的清晰符号系统,而是受社会历史、乡规礼制制约,自发衍生所形成的知觉图式。据史料记载,袁家村建设初期,仅袁氏聚居在此,之后随着袁氏人丁的兴旺及外姓人口迁入,村落的自然生态空间、经济生产空间和文化生活空间都围绕袁氏祖先老宅扩建发展,最终形成这种集中式空间布局(图4)。

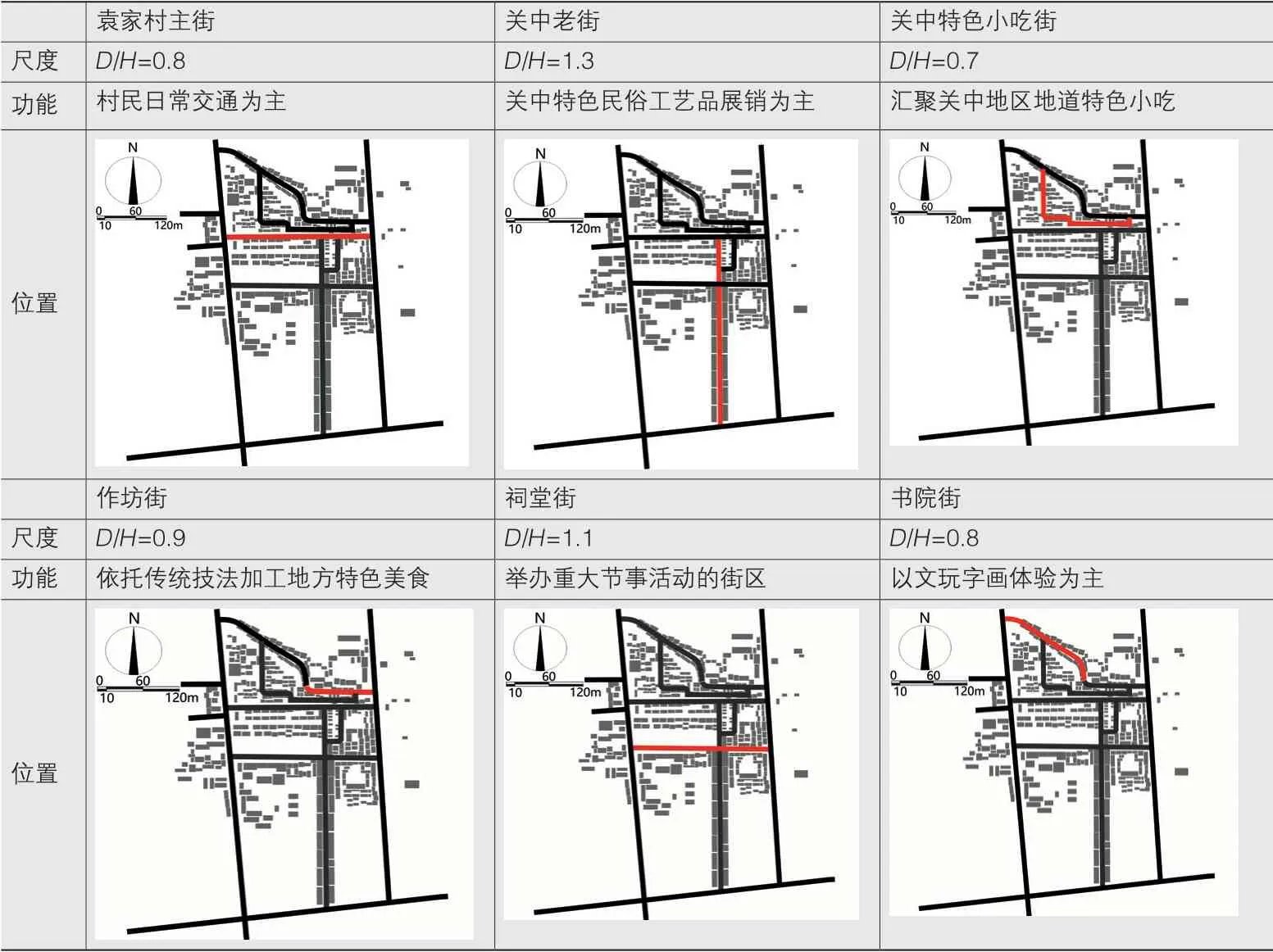

3.2.2 传统街巷景观

袁家村传统街巷作为村民日常交通和休闲交往的线性景观空间,是袁家村传统村落景观的重要组成部分。调研发现,袁家村街巷空间整体呈“棋盘式”布局,村落内6条主要街巷分别承担不同功能,呈现出“一巷一景”的景观格局(表1)。

表1 袁家村传统街巷一览表

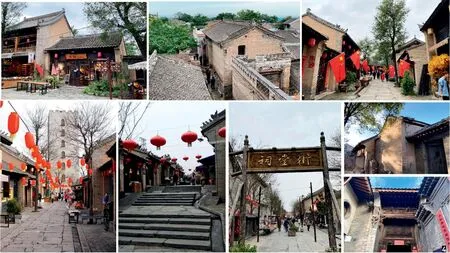

通过实测袁家村6条街巷的宽度和街巷两侧建筑高度,获取袁家村街巷空间尺度和比例,发现袁家村街巷空间D/H值都在1左右,符合日本学者芦原义信在《街道的美学》提出的最佳街巷比例,因此,袁家村各条街巷空间尺度感比较宜人。街巷内部铺装自然纯朴,采用古老青石板或卵石铺成,彰显出袁家村传统街巷古色古香的景观风貌(图4)。

图4 袁家村传统街巷景观

3.3 传统建筑景观中的地方性知识

3.3.1 民居院落景观

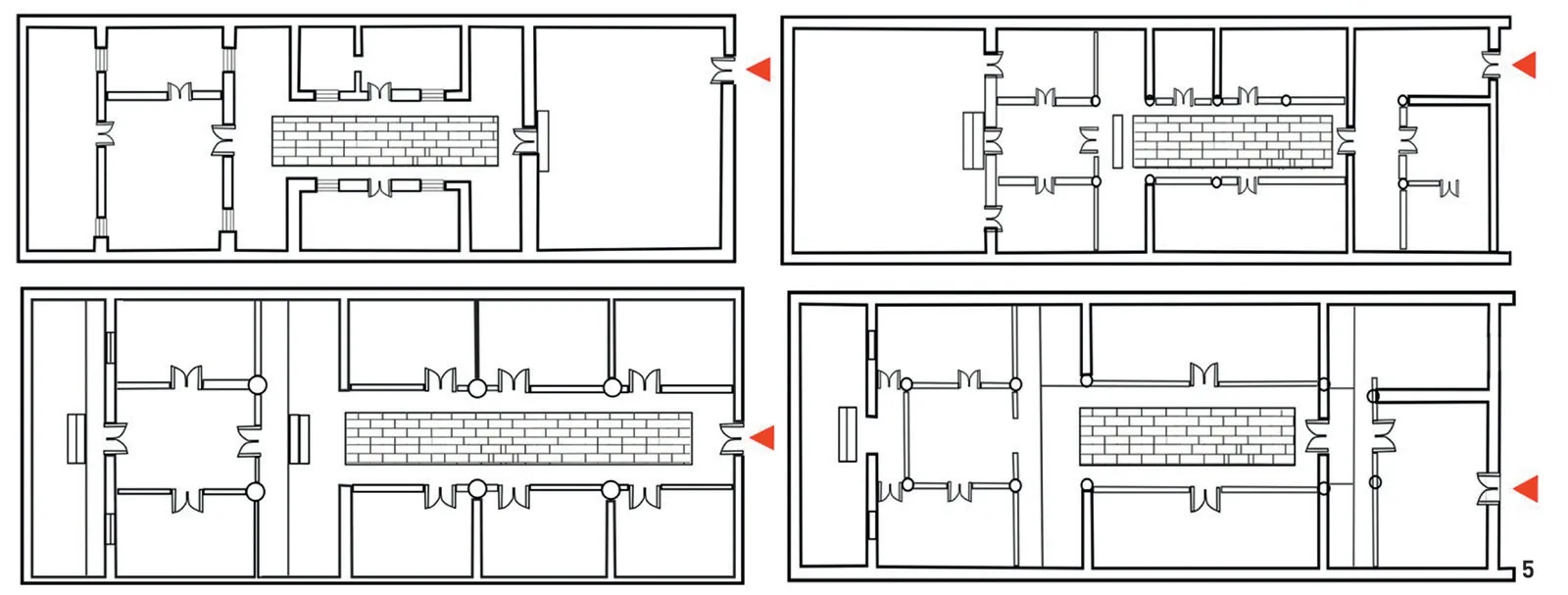

通过对袁家村典型传统民居进行现场测绘,挖掘其在民居院落景观方面存在的地方性知识。实测发现,袁家村传统民居建筑高度通常2~3m,房屋开间2.5~3.2m,进深10m。典型院落布局从前到后依次由门房、庭院和正房组成,部分大户民居院落采用门房、庭院、厢房、正房和后院的布局方式。由于袁家村所处的关中地区夏季高温多雨,因此院落多采用东西长、南北窄的“窄院落”布局(图6),这种布局使院内空间处在两侧房屋阴影区内,从而达到夏季清凉的效果。

图5 袁家村部分典型民居院落平面图

图6 “夹心墙”墙体营建示意图

3.3.2 建筑结构景观

袁家村传统民居建筑主要土木、砖木结构为主,通常以木架作为房屋结构框架,建筑结构多采用抬梁式、部分建筑采用穿斗式。空间跨度较小的建筑较多通过檩条直接架山墙的方式进行建造,如祠堂街沿街两侧的建筑;跨度较大的建筑采用穿斗式的木架结构,如作坊新街两侧的三进四合院建筑。

3.3.3 传统营造景观

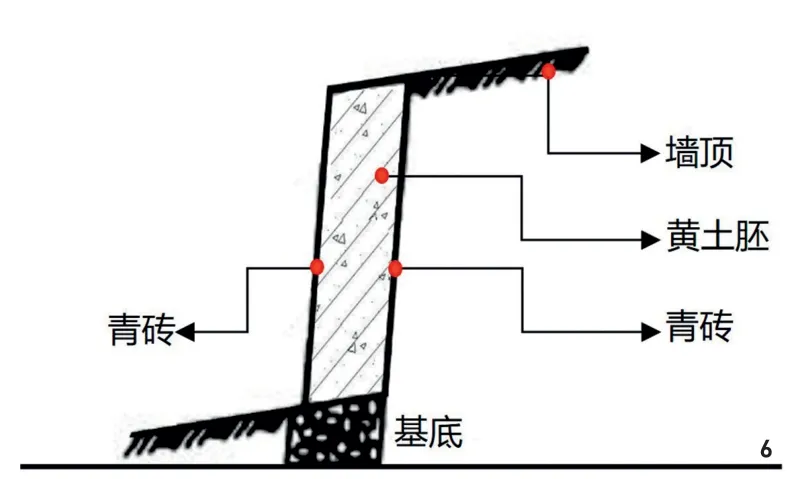

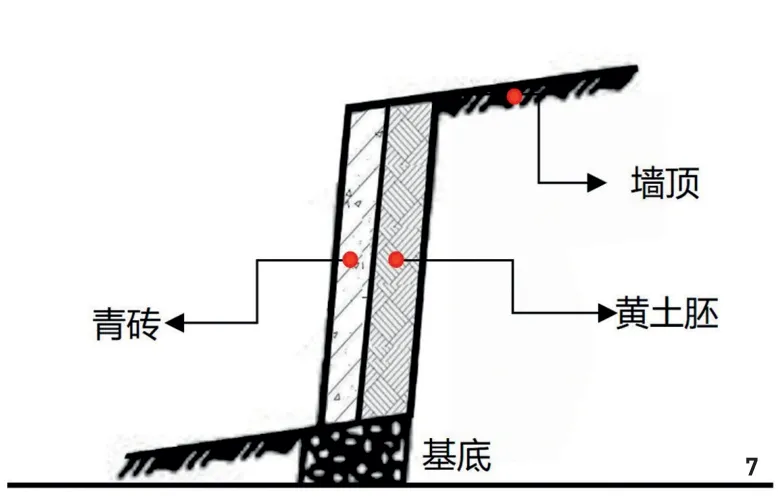

袁家村所处陕西关中地区黄黏土土层厚,土质塑性强。故袁家村在传统营建过程中除采用砖、石材料外,常用黄黏土作为墙体搭建材料。传统营造技法有2种:一种是墙体内外砌青砖,将黄土坯夹在中间,防止雨水对土坯的冲刷与侵蚀,这种做法俗称“夹心墙”(图7);另外一种是外墙砌青砖、内砌黄土坯的墙体砌法,俗称“银包金”(图8)。这2种营造技法,极大降低了建造成本,反映出村民对黄土资源充分运用的营造智慧。

图7 “银包金”墙体营建示意图

图8 袁家村传统村落景观的地方性知识体系

3.4 民俗文化景观中的地方性知识

3.4.1 地方手工技艺

传统手工艺是袁家村村民在闲之余出于对审美的爱好而产生的一类民间手工艺,蕴含着地方社会深层心理,是地方性知识的重要表现形式之一。袁家村传统手工制品有:剪纸、木版年画、皮影制作、土织布和刺绣等。其中,剪纸是袁家村传统民俗文化景观中的典型代表,琳琅满目的剪纸张贴在村民的门窗、墙壁、灯笼之上,形成一道独特的地方文化景观。

3.4.2 地方饮食文化

袁家村在传承关中传统饮食的同时,对自身饮食文化进行了地方性塑造。在实地调查过程中,通过亲身体验袁家村特色美食发现,村落内的特色小吃、农家灶台、榨油老油坊、黄泥墙灶房等,都已成为袁家村地方饮食文化“生存艺术”的符号景观。沿街两侧放置的竹编农具、木质桌椅、黄土色的店铺装饰,辅以店家地道的“关中话”,营造出传统关中生活氛围,彰显了袁家村传统村落景观独特的地方饮食文化知识。

3.4.3 地方民俗活动

袁家村民俗活动类型丰富,有著名的关中秦腔、礼泉皮影、陕西快书等,其中,礼泉皮影是在袁家村传统农耕时期产生的一种民间艺术,其题材和表现形式具有浓厚的地方特点。节庆活动是庙会活动和婚嫁活动。庙会期间有社火表演、舞龙舞狮、高跷及关中大秧歌等。此外,袁家村传统婚嫁活动一般包括章程性的仪式(“请婚”-“见面”-“坐喝”-“择吉”-“合婚”),话语和行为禁忌,且讲究物件的象征意义,这些民俗活动共同构成袁家村独具特色的地方性知识。

3.5 袁家村传统村落景观的地方性知识体系构建

通过上述对袁家村传统村落景观的地方性知识进行识别提取,构建袁家村传统村落景观的地方性知识体系(图9)。其村落景观的地方性知识核心是由山水格局景观、空间布局景观、传统建筑景观和民俗文化景观4类知识单元共同组成。

图9 袁家村山水格局景观保护示意图

3.6 袁家村传统村落景观的地方性知识价值评价

对袁家村传统村落景观的地方性知识体系构建之后,本文遵循系统性和可操作性原则,构建价值评价指标体系。对袁家村传统村落景观的地方性知识价值进行多维度评价,明确重点需要保护的方面,进而为其保护传承提供决策依据。

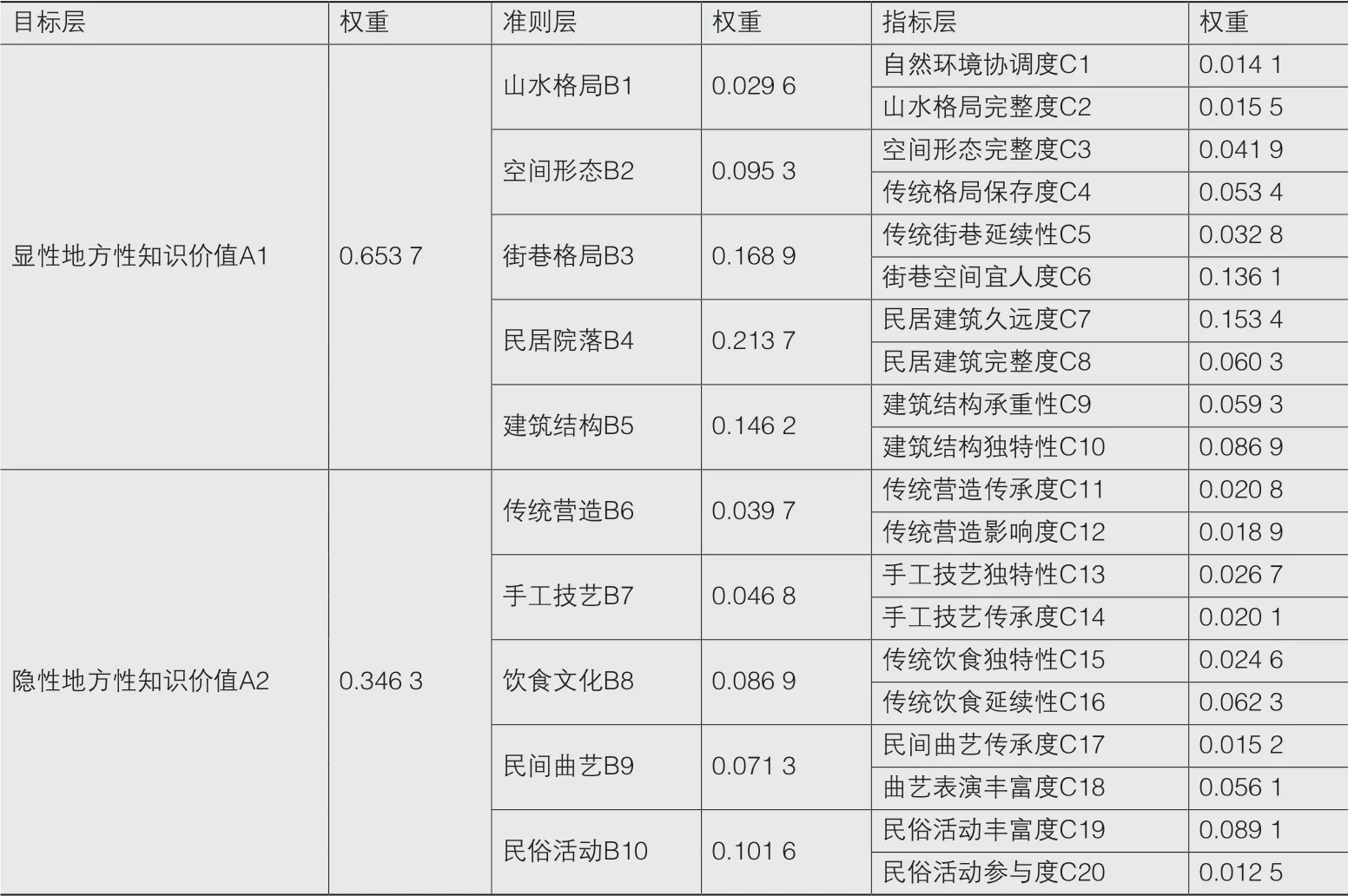

3.6.1 地方性知识价值评价指标体系

运用组合赋权法及模糊综合评价法对袁家村传统村落景观的地方性知识价值进行评价。传统村落景观的地方性知识是显性知识和隐性知识历时化、共时化的统一体,因此,对其价值的评价是按地方性知识分类的显、隐性出发,结合历史和现实,保护与传承等多个层面筛选评价指标。最终,经过多轮指标筛选,确定袁家村传统村落景观的地方性知识价值评价指标体系(表2)。

表2 袁家村传统村落景观的地方性知识价值评价指标体系

3.6.2 地方性知识价值评价方法

袁家村传统村落景观的地方性知识价值评价涉及多层次、多因素,且部分评价指标受到村民主观认知水平的影响,因此采用模糊综合价值法对其价值进行量化。具体步骤如下:参考现行传统村落评价体系①,并结合杨丽婷[16]、李伯华[17]和杨立国[18]等学者相关研究成果,将各评价指标分为5个等级。

确定传统村落景观的地方性知识评价因素权重向量V。为加强评价结果的客观性,选用组合赋权法确定指标权重。建立模糊关系矩阵H。模糊关系矩阵H=(hij)m×n,(hij)表示对调查者中选择某项等级指标数量与总调查人数之比,i=(1,2,3,...,m),j=(1,2,3,...,n)。

建立模糊综合评价集C,定义C=V×H,建立评价体系准则层、指标层的模糊综合评价集。去模糊化。定义地方性知识价值综合评分分值G=C×T,C代表模糊综合评价集,T取各级评分中间值。计算传统村落景观的地方性知识价值评价的指标层、准则层的综合评价分值。

3.6.3 评价结果及分析

通过计算结果得知,就目标层而言,袁家村传统村落景观的显性地方性知识价值综合得分介于36.89~49.59;隐性地方性知识价值得分介于16.87~30.98。可见其显性地方性知识价值明显高于隐性地方性知识价值。从指标层来看,得分排在前2位的指标为民居建筑久远度(35.42)、街巷格局宜人度(38.93),排在后2位的指标为民俗活动丰富度(8.31)、传统营造影响度(10.03)。以上表明,当前袁家村传统村落景观地方性知识的保护与传承偏重于民居院落、街巷格局和建筑结构等显性地方性知识,对民俗活动、传统营造、手工技艺等隐性地方性知识的挖掘与传承度不够,致使袁家村传统村落景观的地方性知识体系濒临缺失和地方认同感逐渐降低等问题,这些严重制约袁家村特色化发展。

4 袁家村传统村落景观地方性知识的保护与传承

4.1 自然山水格局景观中的地方性知识保护与传承

袁家村山水格局(B1)综合得分36.89,可见当前袁家村发展忽略了对山水格局景观的保护问题。因此,未来要加强袁家村山水格局景观的地方性营造,具体可从以下几个方面进行。

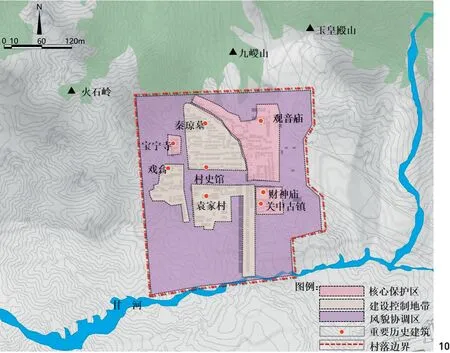

一是对袁家村内的秦群墓、观音庙、戏台、宝宁寺等重要历史风景地要严格控制其与九嵕山、甘河之间的山水格局联系(图10)。二是村落内一些重要历史建、构筑物,虽然不能恢复其原有历史风貌,但此地段与山水格局的关系需要在未来营建过程中予以标识,揭示其与山水之间的关系[19]。三是村落内重要标志性建筑要寻求前景的建筑轮廓与背景的自然山体之间形成和谐统一的图景关系。

图10 袁家村传统村落保护区划示意图

4.2 空间布局景观中的地方性知识保护与传承

袁家村空间形态(B2)综合得分33.67,可见袁家村整体空间布局景观中的地方性知识延续性较好,未来地方性营建过程中继续加强传统村落空间的原真性保护。具体可从传统村落保护区划定展开。

一是核心保护区划定,本着原真性原则加强对敬天楼、宝宁寺等历史建筑修缮管理,严格控制袁家村主街、关中老街、小吃街、作坊街、祠堂街和书院街6条传统街巷风貌,禁止在该区内进行大规模建设(图11);二是建设控制地带划定,结合袁家村山水林田的地方性景观,保护该区内现有山水林田景观格局,维持现有的山林、农田和水域用地比例;三是风貌协调区划定,加强袁家村除核心保护区和建设控制地带以外地区的整体传统风貌进行控制引导,维护整体历史环境氛围。

4.3 传统建筑景观地方性知识的保护与传承

袁家村的民居建筑(B4)综合得分49.59,可见袁家村传统建筑景观地方性知识的保护力度最高,未来村落在地方性营建过程中需继续加强传统历史建筑景观的保护与传承,具体做法如下。

一是对袁家村的地方历史文化资源进行详尽调查,建立袁家村传统建筑地方性知识数据库,为重要历史建筑的研究、监测、公众展示提供更为全面的数据途径;二是加强袁家村“窄院落”布局形式保护,同时在保留传统民居形制结构的基础上,适当开展建筑设计,从而延续与创新袁家村传统建筑风貌;三是在传承传统营建技术的基础上添加新型材料及设计手法,从而加强袁家村原始建筑营建技术的保护和传承。

4.4 民俗文化景观地方性知识的保护与传承

袁家村手工技艺(B7)综合得分24.36,可见袁家村在民俗文化景观地方性知识层面上整体保护不力,未来地方性景观营建过程中需重点加强这一层面地方性知识的保护与传承,具体可从以下几方面展开。

一是丰富袁家村民俗旅游活动项目,将单一的自然景观转向丰富的人文景观;二是要定期组织开展袁家村特色美食节和展销节,发扬地方传统饮食文化;三是加强袁家村非遗民俗文化传承人队伍建设,成立“袁家村皮影社”“袁家村剪纸团队”,同时重视培养非遗文化项目接班人,定期为非遗传承人提供专门面向公众的表演机会;四是村民可自行组织社火表演、舞龙舞狮、高跷及关中大秧歌等民俗活动,进而发扬袁家村民俗文化,传承地方文脉。

5 结语

本文从地方性知识理论出发,按照传统村落景观的地方性知识分类体系,从山水格局景观、空间布局景观、传统建筑景观和民俗文化景观中挖掘袁家村传统村落景观中的地方性知识,构建地方性知识价值评价模型对其价值进行评价与阐释。研究发现,袁家村传统村落景观在山水格局、村落布局、街巷景观、民居院落、建筑结构、营造技术、手工技艺、饮食文化和民俗活动等方面蕴藏着丰富的地方性知识,对这些地方性知识进行科学合理的运用,将对袁家村传统村落景观的地方性营建具有重要现实意义。

注:文中图片均由作者拍摄或绘制。

注释:

① 来源:中华人民共和国住房和城乡建设部,《传统村落评价认定指标体系(试行)》,2012年8月22日。