基于丹麦实践经验分析的无障碍开放空间设计策略研究

张高超

华田子*

联合国《残疾人权利公约》指出,需要保障残障人群全面参与生活的权利,采取适当措施保障残障人群和其他群体享有平等生活的环境基础[1]。同时,城市绿地等开放空间与人的生活质量具有重要关联,对于自然环境的使用能够助益于人的身心健康[2]、精神健康[3]和社交健康等[4]。这些健康效益在不同人群中普遍存在,残障人群能够从不同的开放空间使用中获得比健全人更多层面的健康效益[5],尤其是在自我效能的提升方面,能够长期积极地促进健康[5]。随着社会向着更具包容性的方向发展,城乡环境需要让弱势群体更好地共享中国发展成就,提升他们的生活质量。习近平总书记强调,“健全人可以活出精彩的人生,残疾人也可以活出精彩的人生。我们每个人都要珍惜生命、追求健康,努力创造无愧于时代的精彩人生”。因此,无障碍环境的建设对于提升残障人群的福祉意义重大。

近年来,中国的无障碍环境建设取得了长足的进步。例如,通过举办北京奥运会的契机,完善了无障碍标准规范体系,提升了无障碍的普及程度。另外,标准更多的是作为保障相关群体基本使用的最低原则[6]。有关标准重点关注建筑环境,对于城市绿地等开放空间,更多对道路、坡道、座椅等硬件设施提出保障最低使用限度的建设要求。研究发现,残障人群对于公园等开放空间的使用需求很高,但此类空间的总体无障碍建设状况不佳[7]。近年来,户外开放空间无障碍方面的问题受到了众多社会关注,无障碍建设问题主要源于意识不足,同时在实践中对相关标准执行不充分。因此,高质量的无障碍环境建设需要提升实践者的无障碍意识和设计理念等。

丹麦在城市中构建残障人群专用设施的行动始于20世纪30年代,之后持续发展[8]。近些年,丹麦学者与政策制定者越来越多地开始关注户外开放空间的无障碍建设。丹麦环境部明确指出,必须通过无障碍建设来保障残障人群使用绿色开放空间的权利。丹麦森林与自然中心通过全国性的“Green Handi”项目将无障碍信息传递给残障人群,并引导残障人群去绿地等开放空间活动。在学术与实践领域,无障碍开放空间建设相关的教育与研究得到了推广与发展,如丹麦国家建设研究中心与丹麦皇家建筑艺术学院从2014年起开设无障碍设计课程,作为从业者教育的重要部分。丹麦哥本哈根大学于2016年发起面向行动障碍人群的健康景观设计研究项目,收集支持面向行动障碍人群的景观设计方面的研究证据,开展相关户外实验室的设计建设[9]。近些年,丹麦残联联合多家基金会将高质量的无障碍使用作为核心要求,重点支持了一批开放空间项目的设计和改造。

当前我国对于国外无障碍环境建设方面的借鉴性研究更多从剖析他国的相关法规和标准的角度进行,临近2022年冬残奥会,我国无障碍建设处于“去设施化”和“人文化”发展的重要时间节点[8],本文希望从丹麦无障碍设计方面具有代表性的开放空间项目及实践者身上挖掘能够加深我们对于无障碍开放空间建设理念和设计策略等层面的理解的信息。

1 丹麦案例概况

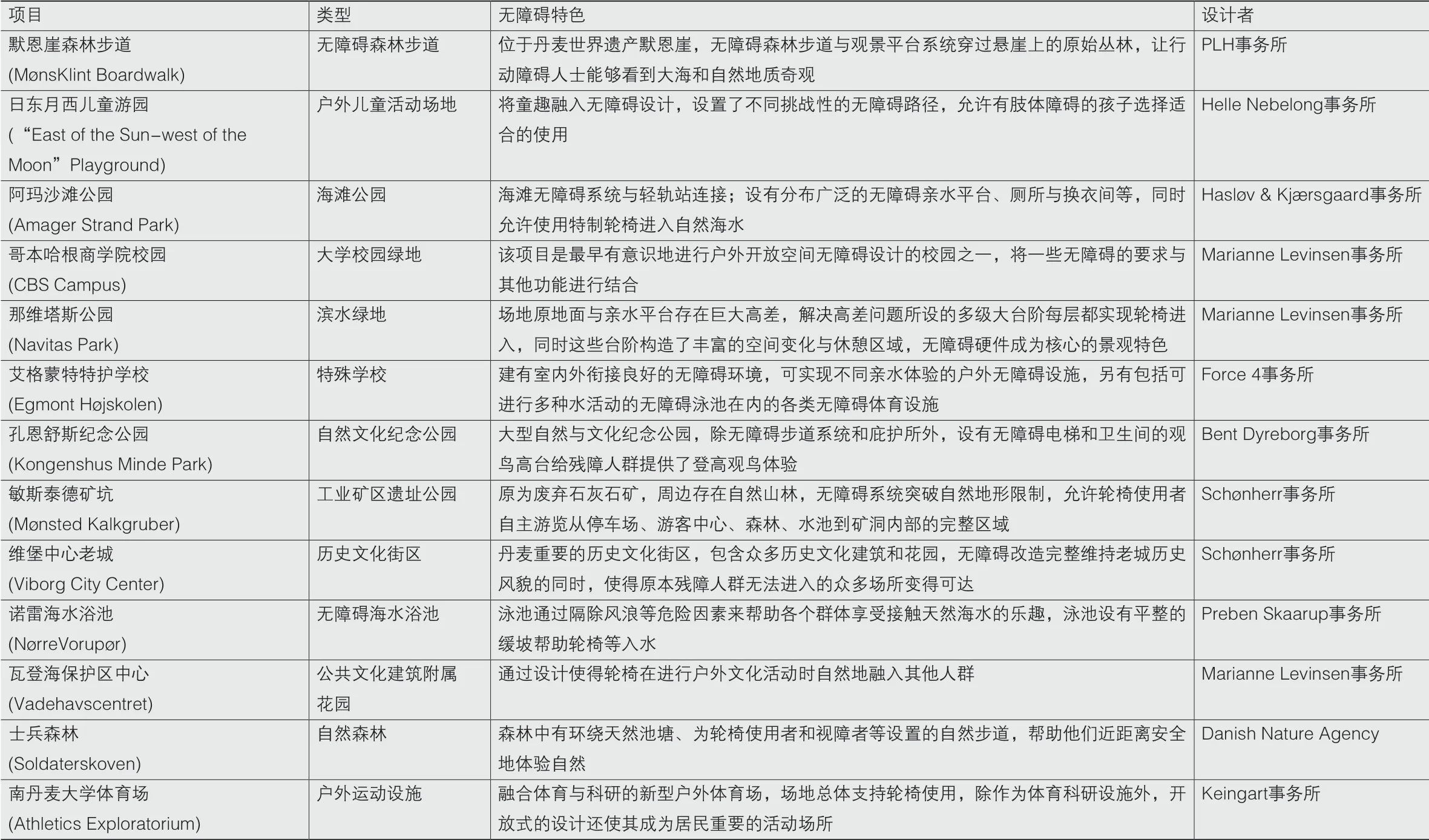

基于丹麦残联等机构的专家推荐,根据开放空间项目在无障碍方面的表现、地理分布和类型等筛选调研项目,通过实地调研,获得对丹麦开放空间无障碍设计的直观认识。调研项目分布在丹麦本土主要行政区域内(图1),涵盖不同类型(表1)。对代表性项目的主持设计师进行深度访谈,让设计师结合实际案例更为精准地对设计理念与策略等进行解读。

表1 所调研的无障碍开放空间项目简要信息

图1 实地调研项目的地理分布(张高超绘)

2 研究方法

与代表设计师的访谈选用半结构式深入访谈形式,于2018年在相关事务所进行,每次访谈持续约1h,以英文进行。首先设计师详细介绍项目设计,进而深入讨论无障碍开放空间设计理念和策略方面的相关主题。采访者基于对调研项目总体状况的总结,结合相关文献,确定如下访谈主题。

1)高质量的无障碍开放空间应具备哪些特征,实现哪些目标?

2)无障碍开放空间应该怎样满足残障人群在心理等层面的需求?

3)考虑无障碍需求是否会在设计方面带来更多挑战,比如,是否会影响美感,或增加成本等?

4)如何有效地实现无障碍开放空间的设计?

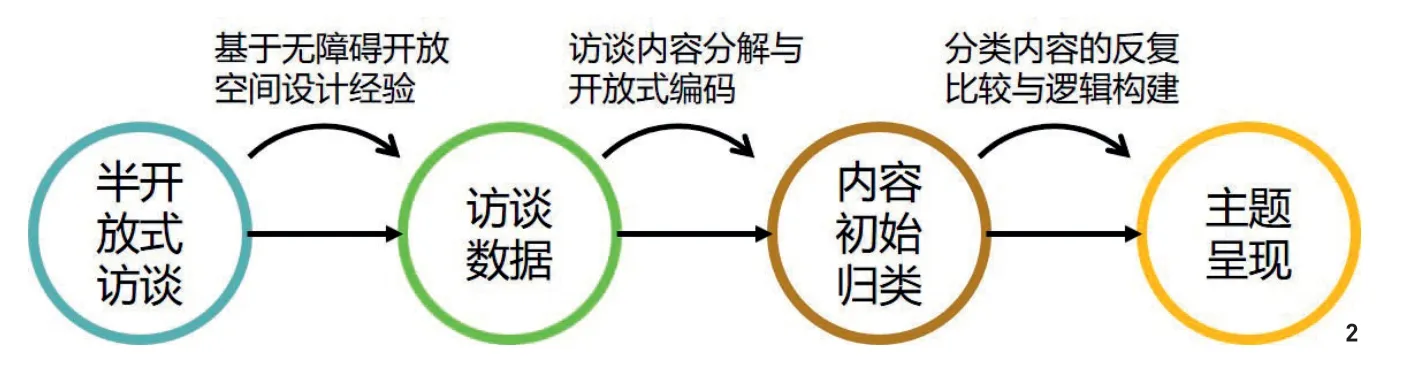

之后分析访谈内容中关于无障碍开放空间设计理念、策略等层面的信息。分析过程使用定性的概念分析,概念分析适合于探索个人或群体对于特定行为(此处为开放空间的无障碍设计)的经验和思考等[10]。通过对访谈内容的反复阅读,结合研究者实地调研中对项目的认识,进行信息的深入理解与归纳;进而对不同访谈内容所表述的核心语义基于开放式编码进行反复提取和归类。将不同语句归类到“设计目标”“设计过程”“困难与挑战”“无障碍使用表现”和“其他”5类开放编码。初始归类的访谈内容之间会进行反复的比较,根据相互关系进行逻辑构建,归纳为核心的主题内容。结果部分以举例说明法将归纳的主题结合实际项目例证进行表述与呈现(图2)。

图2 访谈及数据分析流程(张高超绘)

3 丹麦无障碍开放空间设计策略

3.1 无障碍设计要以有效连接核心体验为出发点

“我认为,为所有人做设计,必须能给所有人带来好的(游玩)体验。”

无障碍开放空间不仅是一个达到特定物理可达性要求的环境,还需要实现可达、可用和可愉,以发挥在公平性和社交融合等方面的积极作用。比如,阿玛沙滩公园和诺雷天然海水浴场的无障碍设计使得残障人群可以亲近自然海水,孔恩舒斯纪念公园的无障碍观鸟台帮助残障人群全方位地亲近自然,这些体验对于残障人群十分珍贵。在默恩崖自然步道项目中,原先要看到该自然遗产需攀爬大量楼梯到特定位置,导致具有活动障碍的人无法和家人一起欣赏此处的自然风光。而“整条步道的设计让他们能够一起去(欣赏这里)”,能看到默恩崖和大海的无障碍系统在帮助残障人士享受社交生活上发挥了重要作用。

可达性是无障碍开放空间建设的基本功能要求,是实现可用和体验愉悦性的前提。无障碍的物理空间应被看作是连接不同“体验”的纽带,串联场所的核心体验。在敏斯泰德矿坑项目中,设计师设置户外家具并优化休息场所的观景质量,通过融入地形变化的无障碍步道将这些体验进行连接,同时与场地条件紧密融合的无障碍步道因为高质量的施工而成为风景的一部分(图3)。

图3 紧密融入自然场地的敏斯泰德矿坑改造项目(引自https://schonherr.dk/projekter/moensted-kalkgruber/)

3.2 将无障碍整合到完整设计过程,实现隐形无障碍

“不应该将与无障碍移动相关的硬件简单叠加到已有设计上,而是从开始就将它们整合进去。”

无障碍考量应融入完整设计过程,从起始进行考虑,避免事后在建成项目上叠加,割裂视觉和体验等。在哥本哈根商学院校园景观中,设计师将排水设施和残障人群指引设施整合到一起,使场地连贯统一。

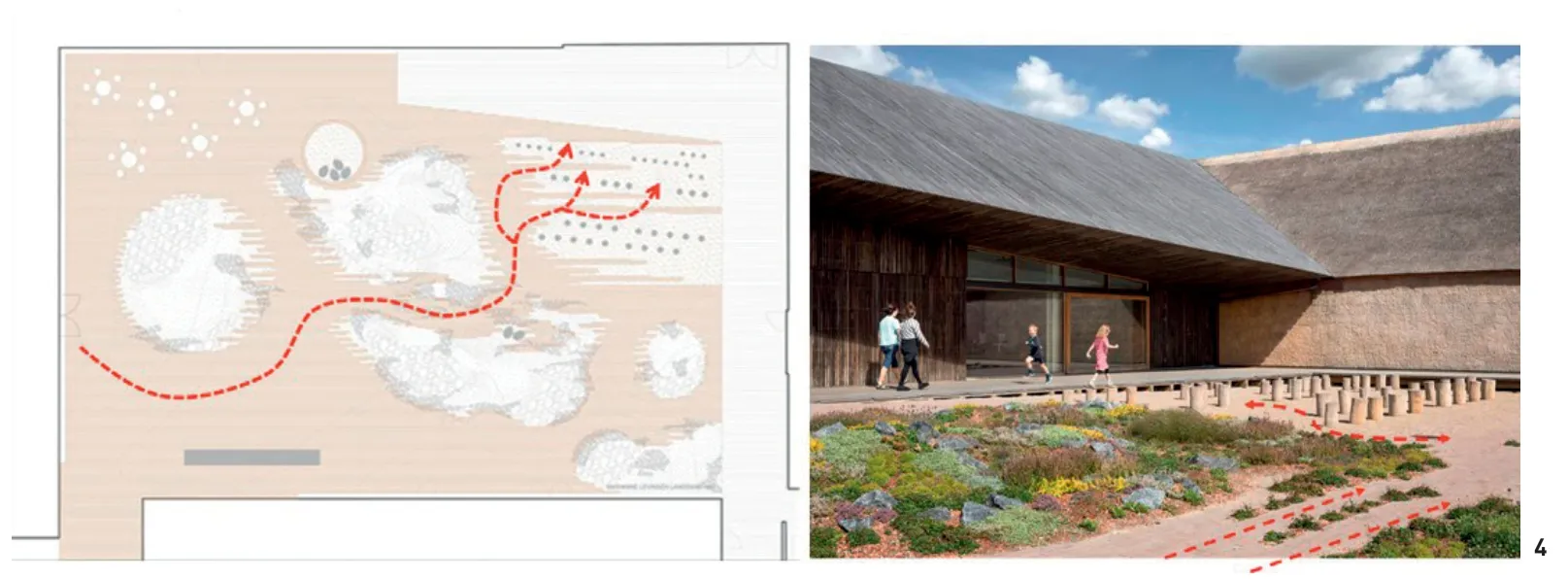

通过良好整合,可实现隐形无障碍的目标。“你看不到(无障碍解决方案),我们没有特意设置残障人群使用标志。”单独加设无障碍硬件会被认为是设计给“特定群体”使用的,造成空间浪费的同时,给残障人群带来负面感受。“不同人可以使用共同的游线。项目不应该让人感觉自己是特殊的或是其他人。”在瓦登海博物馆庭院中,用于玩耍和就座的木桩经过有意识地排布,间隙可满足轮椅进入,在进行户外讲座等活动时,轮椅使用者可以自然地融入人群(图4)。“当你到这个地方的时候,不会意识到那是一个特意设计的无障碍项目,而是一个自然的项目同时实现了无障碍。”另外,对无障碍进行整合也能提升场地利用效率,避免增加成本。

图4 瓦登海中心庭院的“隐形无障碍”(作者改绘自http://mariannelevinsen.dk/vadehavscentret.html)

除了设计过程中考虑无障碍,建设过程中需要追踪施工质量与完成进度,建成后对项目进行跟踪、评估和改进。“我们会对建成项目进行追踪,有条件会继续对一些问题进行优化。”最后,场地无障碍信息可通过2个维度有效进行传递,对于不同挑战程度的区域进行有效区分和引导;在场地外联合相关机构,直观且客观地展示场地的无障碍信息,帮助残障人群提前规划出行。

3.3 平衡无障碍需求与场地之间的矛盾并确保审美品质

受访者指出,实践中会遇到来自无障碍需求和场地之间的矛盾,尤其是自然保护地、历史人文保护地等具有众多限制的场地。无障碍化存在让某些场地丧失部分核心体验的风险。受访者提到一片自然森林,原本由于人为干扰少而具有优美的自然感,后来简单架设的无障碍设施破坏了这种氛围。无障碍开放空间的实现需确保高质量的审美品质,尽可能延续场地特质。场地特质与核心体验紧密关联,需细致鉴别、保留甚至加强,以此为基础将无障碍设施创新地融入场地。“无障碍建设完成时,场地的各个地方应该比以前更好。设计的时候可能从去除一些东西开始,但最终必须要将艺术或者自然的美学放到一个很高的位置去考虑。”默恩崖栈道的场地保护要求极为严苛,为确保轮椅使用者更好地欣赏自然遗产保护地的风景,设计师筛选一些能够尽可能少地去除树木的情况下,保障残疾人群观赏到大海和白崖的空间,这样在维护场地原始特征的同时,确保轮椅使用者看到核心风景;同时栈道曲折起伏,增加趣味性。

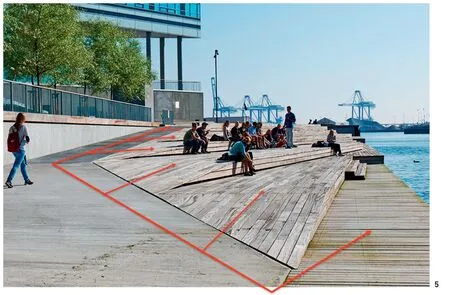

受访者认为,如果能严格地遵守相关标准,基本无障碍移动便能够得到保障。同时,他们也认为法规与标准等在保障底线的同时应鼓励创新。那维塔斯滨水公园项目场地原本与海平面存在巨大高差,原始设计方案仅保障轮椅到达最下层宽敞的滨水平台。该方案被管理者要求进一步在无障碍层面上实现“面向所有人,在每个角落上达成无障碍”,最终项目创意地将坡道与不同高度的各级台阶结合达到了目的(图5)。

图5 那维塔斯滨水公园的无障碍大台阶(作者改绘自http://mariannelevinsen.dk/navitas-park.html)

3.4 通过目标群体的深入参与来协调不同群体的需求矛盾

“不是所有的自然环境都能实现完全的物理无障碍,但是几乎都可以做得更好。”

无障碍开放空间建设存在来自不同群体对场地需求的矛盾。对于这种情形,考量不足可能带来降低场地有效使用的风险。平衡这种潜在风险有时不得不牺牲部分体验的完整性。比如,当没有条件让残障人群和健全人使用同一条户外线路时,可以设置无障碍硬件辅助设施。需求矛盾可能来自残障人群与健全人之间、不同类别的残障人群之间,以及有相同的机体障碍但年龄或生活习惯不同的群体之间。一些健全人希望具有挑战性的户外活动,与无障碍设施的建设存在潜在冲突,这一矛盾被认为可以在场地核心区域进行较高的无障碍保障,利用特定空间来满足挑战性等需求。同样的矛盾也发生在不同的残障群体间,如老年和年轻轮椅使用者对于医院花园的要求具有差异,老年使用者希望轻松地移动,年轻使用者则希望增加训练效果。这种不一致的需求不可避免,要充分了解群体需求并合理平衡。在“日东月西”游园中,设置了多条不同挑战性的道路来方便不同能力的残障儿童使用,并带来锻炼效果,同时健全儿童也可以获得更丰富的游玩体验。

相关群体切实参与设计过程可以帮助设计者清晰地了解不同诉求,更精准地做出应对。无障碍标准能提供基础性的要求,设计师可以事先知道多大的坡度和宽度可以允许轮椅使用,但是如何通过设计给他们更好的体验却难以预测。“我曾经使用过几次轮椅,但并不真正理解在轮椅上生活是什么样子。所以我们总是需要轮椅使用者的帮助来进行设计。”另外,与残障人群相关的组织团体能从多个方面助力项目的成功,在走访的许多项目中,丹麦残联或相关基金会通过经费支持、信息指导等方式为项目提供保障。

4 讨论

绿地等开放空间可以为不同群体带来健康效益,但现实中也客观存在残障人群在使用上远低于健全人的现象[11]。无障碍开放空间的设计建造需要相应人员增强意识[8]。就像一个设计师所分享的:“我的母亲离不开轮椅,所以我希望在项目中做好无障碍。无障碍设计,意识非常重要。”

无障碍开放空间的设计建造不仅仅满足物理可达性的构建标准,应在保证可达的同时,高质量实现可用性和体验的愉悦性,并尽可能提升残障人群使用时获得的健康效益。残障人群对于环境的使用不仅受到物理障碍的限制,也受到内心障碍和人际障碍的影响[12]。内心障碍包含个人对于环境的担忧与恐惧、不积极的精神状况等,人际障碍更多来自社会支持的欠缺和社交歧视等方面[13]。这2类障碍也需要通过有意识的设计来应对,如文中总结的,通过保障环境安全、增强信息分享以减少内心障碍,实现隐形无障碍,让不同人更平等地使用环境,加强对人际障碍的应对。

需要指出的是,丹麦国土面积小,总体地势平坦,而我国幅员辽阔、人口众多、城市条件多样,无障碍开放空间建设面临更多挑战。当仅仅依靠设计无法实现无障碍目标时,要系统结合服务管理等为残障人群提供无障碍体验。同时,项目的施工与维护、建成后的管理都会影响项目在无障碍方面的表现,因此风景园林师在进行无障碍设计时需要更为辩证地选择适当的应对策略。

5 结语

无障碍开放空间建设对保障残障人士权益、提升全体公民福祉具有重要意义。无障碍开放空间的设计建设需超越物理层面对无障碍的满足,做到可达、可用和体验愉悦,使其作为丰富残障人群生活、增强社会融入与健康福祉的重要资源。无障碍开放空间的设计建造要将无障碍的功能要求创新整合,通过全周期的设计和相关群体的深入参与,平衡来自场地和人群的矛盾,积极打破残障人群在环境使用中的物理障碍、内心障碍和社交障碍等多个层面的限制。

致谢:感谢清华大学“水木学者”计划的资助。