夏季牛场使用不同喷淋频率对奶牛降温效果的对比评估

郭子泰,高胜涛,马 露,卜登攀,2*

(1.中国农业科学院北京畜牧兽医研究所,动物营养学国家重点实验室,北京 100193;2.中国农业科学院与世界农用林业中心农用林业与可持续畜牧业联合实验室,北京 100193)

热应激是高温环境下动物机体产生的非特异性免疫应答反应。热应激会影响奶牛的生产性能,导致乳蛋白及产奶量下降,影响奶牛养殖的经济效益。通常使用THI来反映热应激的影响程度,目前认为奶牛在THI超过72为离开热中性区,即开始出现热应激。物理降温可有效缓解热应激。较单独使用通风,通风结合喷淋后奶牛的呼吸频率、直肠温度显著下降。但喷淋用水加剧了牛场环境及经济负担,调研表明夏季喷淋用水量约占总用水量的1/5。因此,使用更为经济有效的物理降温措施对提升夏季奶牛生产性能有非常重要的意义。

Chen等研究发现缩短喷淋间隔或增加喷淋时间都能使奶牛的呼吸频率及体温降低,但不同喷淋降温策略对奶牛具体生产性能的提升情况未见报道。本试验旨在分析2种喷淋频率下奶牛生产性能的变化,并通过对比2种降温策略下奶牛的瘤胃发酵、抗氧化及肠屏障功能等受指标来研究不同喷淋策略对奶牛热应激的缓解效果,为进一步优化夏季牛舍物理降温策略提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验设计 试验开展于2019年7月,选取20头泌乳日龄(175±25)d,产奶量为(27.5±2.5)kg/d的经产健康荷斯坦奶牛,饲养于一处半开放牛舍内(长50 m、宽10 m)。采用强制通风搭配喷淋的方式对奶牛进行物理降温,舍内吊挂6台风机(转速为550 r/min),具体安放位置为:卧床上方2台,间隔20 m;采食槽上方4台,间隔10 m。于采食槽上方2.5 m处每间隔2 m安装洒水喷头(流速为1.5 L/min),共20个,分别于采食区域及卧床区域悬挂温湿度计用于记录每日环境温度及湿度。试验期35 d,包括7 d预试期和28 d正试期。试验期内强制通风不间断进行,喷淋为每日3 h,时间为11:30—13:30及15:00—16:00。喷淋策略为:正试期1~14 d采用3|6的方式,即每间隔6 min喷淋3 min;15~28 d采用1.5|3的方式,即每隔3 min喷淋1.5 min。

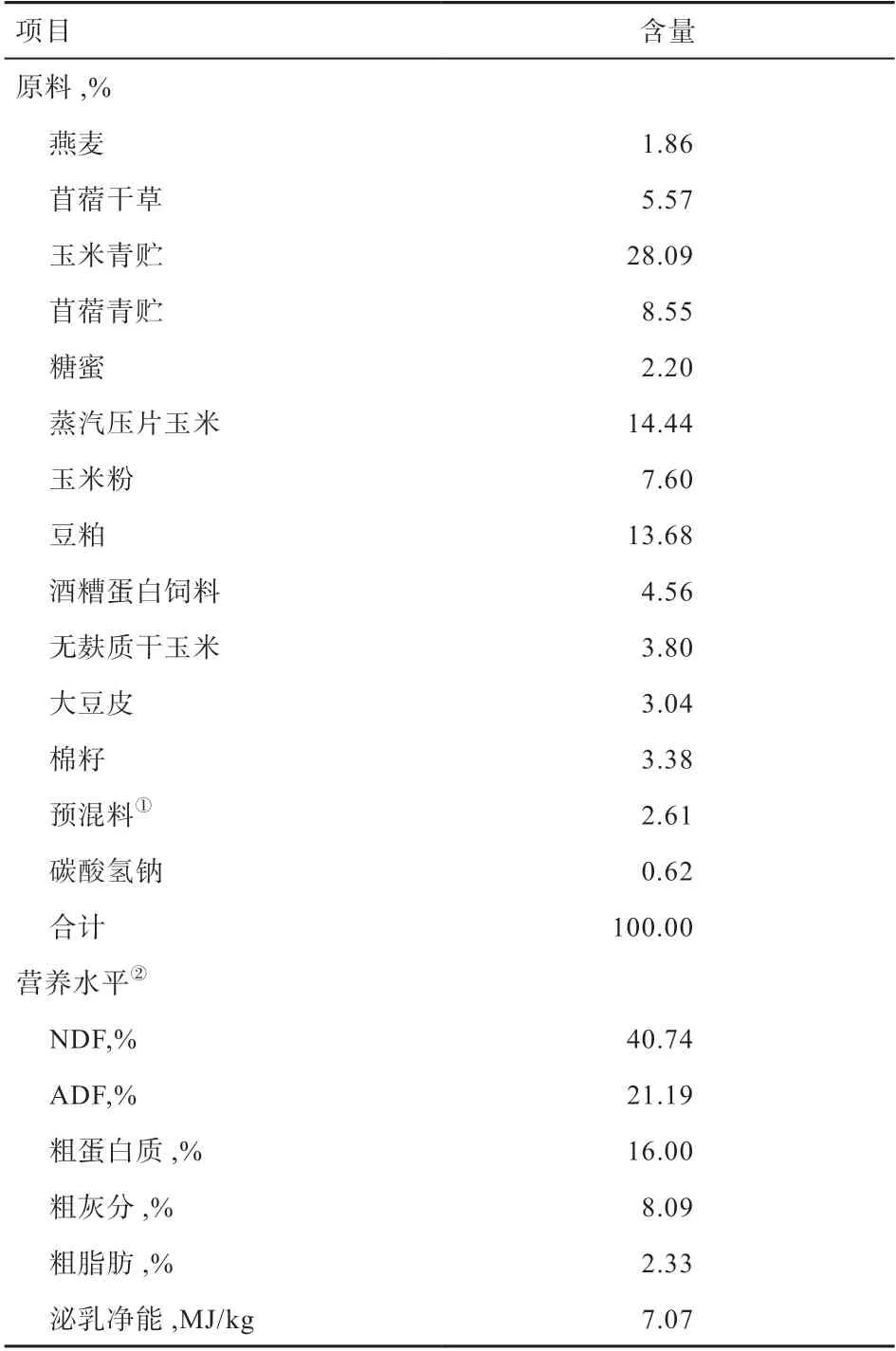

试验期间所有试验动物自由饮水,每日早中晚饲喂3次(07:00、14:00和19:00)并挤奶3次(06:00、14:00和22:00)。饲料配制依照NRC(2001)奶牛营养需要量的推荐值,精粗比为50:50,其组成及营养水平参见表1。

表1 试验饲粮组成及营养水平(干物质基础)

1.2 样品采集 正试期每天07:00、14:00和19:00记录环境温度(AT)和相对湿度(RH),THI计算参考Amundson等研 究,THI=0.8×AT+RH/ 100×(AT-14.4)+46.4。每日3次(07:00、14:00和19:00)记录每头牛的直肠温度、呼吸频率及皮肤温度,其中直肠温度使用兽用温度计测得,皮肤温度使用红外线测温仪检测奶牛肩部温度,呼吸频率通过观察1 min内奶牛胸廓隆起次数计算所得;每日通过采食控制系统(UG8192,荷兰InsenTec)记录每头牛采食量。

在正试期第7、14、21、28天收集尿液、粪便、牛奶、血液、瘤胃液和TMR日粮样品。每个采样日收集TMR日粮3次(07:00、14:00和19:00),将3份样品混合均匀后于-20℃存放。每个采样日收集粪便和尿液4次(02:00、08:00、14:00和20:00),具体操作为每个采样点直接从奶牛直肠内收集粪便,同时通过按摩收集尿液,收集后将4次采集的粪便及尿液分别混合均匀后重新取样,-20℃保存,其中粪便分为2份,其中1份加入20 mL的6 mol/L HCl用于粗蛋白检测。每个采样日随挤奶收集奶样3次,之后以4:3:3的比例分别混合均匀后加入重铬酸钾防腐剂(0.6 mg/mL)于4℃保存。于每个采样日晨饲前采集尾动/静脉血10 mL,静置0.5 h后4℃,3 000 ×g离心15min后收集血清,同时使用除热源添加肝素钠采血管(厦门鲎试剂生物技术有限公司)采集尾动/静脉血10 mL,使用相同配置离心后收集血浆,用于LPS的检测,血清及血浆样品皆存放于-20℃。于每个采样日晨饲前使用胃管式瘤胃液采样器采集瘤胃液,采集后立刻使用电子pH计(pH-100A,上海力辰邦西仪器科技有限公司)检测pH,之后经4层纱布过滤收集,取其中10 mL瘤胃液用6mol/L HCl酸化用于测定氨态氮(NH-N),另分装10 mL用于挥发性脂肪酸(VFA)及菌体蛋白(MCP)的测定,-20℃保存。

1.3 指标测定与方法 日粮样品采集后置于强制对流烘箱UFE400(德国MEMMERT),65℃烘干48 h测定初水分,参照《饲料水分的测定方法》(GB/T 6435-2014)进行测定,烘后样品粉碎过40目筛,于-20℃保存,用于剩余饲料常规指标的测定。参照国家标准《饲料中粗灰分的测定》(GB/T 6438-2007)使用箱式电阻炉(SRJX-8-13,天津市泰斯特仪器有限公司)分析粗灰分。粗脂肪参照《饲料中粗脂肪的测定》(GB/T 6433-2006)使用脂肪分析仪(SoxtecTM AVANTI 2043,丹麦FOSS)进行测定 。粗蛋白质参照《饲料中粗脂肪的测定》(GB/T 6432-1994)使用全自动凯氏定氮仪(FOSS KJELTEC 2300,丹麦FOSS)进行测定。中性洗涤纤维(NDF)和酸性洗涤纤维(ADF)含量测定参照Van Soest等的方法,称取样品封装于纤维测定专用滤袋(中国农业大学动物科技学院提供),使用全自动纤维分析仪(A2000i,美国ANKOM)洗涤,洗涤过程中滴加2 滴淀粉酶。表观消化率的计算使用TMR及粪便中的不可消化中性洗涤纤维(iNDF)作为标记物,参考Lee等的研究,即养分的表观消化率=[1-(A×F)/(A×F)]×100%,其中A和A分别是饲料与粪便样品中iNDF含量;F和F是样品中的养分含量。

尿液中的尿酸及肌酐使用南京建成生物工程研究所的试剂盒测定,,尿液中的尿囊素含量根据Borchers等的方法进行测定。菌体蛋白产量依据Chen等的方法:

使用红外分光光度法(全自动乳成分分析仪MilkoScan Type 78110,丹麦FOSS)分析乳成分;血清中过氧化氢酶(CAT)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)、超氧化物歧化酶(SOD)的活性,丙二醛(MDA)、内皮素(ET-1)、一氧化氮(NO)和-乳酸含量的测定采用南京建成生物工程研究所的试剂盒;血浆中LPS浓度测定采用厦门鲎试剂生物技术有限公司试剂盒,具体操作方法如Mao等所述。

1.4 统计分析 使用SAS 9.4中MIXED模型进行方差分析,最小二乘均数法做平均值比较。每日THI、周平均THI以及试验牛群平均DIM用作协变量,模型将处理作为固定效应,试验牛为随机效应,每日测得指标或每周收集指标作为重复测量或是协变量。<0.01为差异极显著,<0.05为差异显著,0.05≤<0.10为存在趋势评判标准。

2 结果

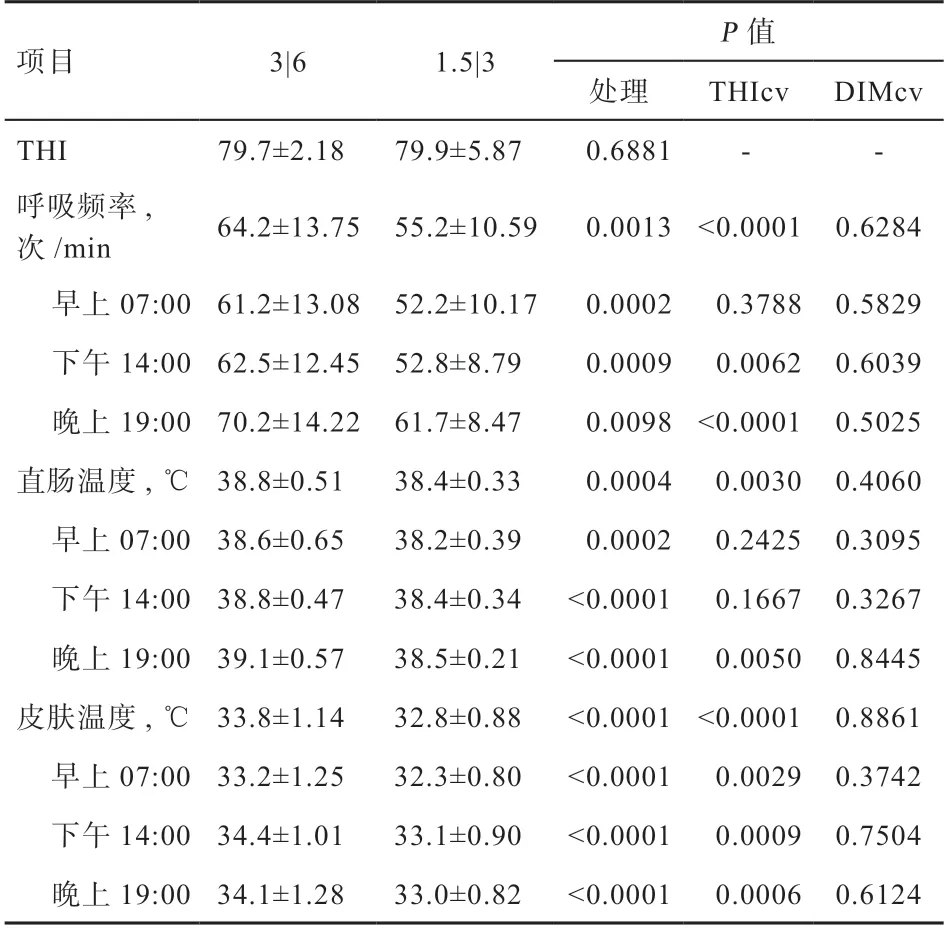

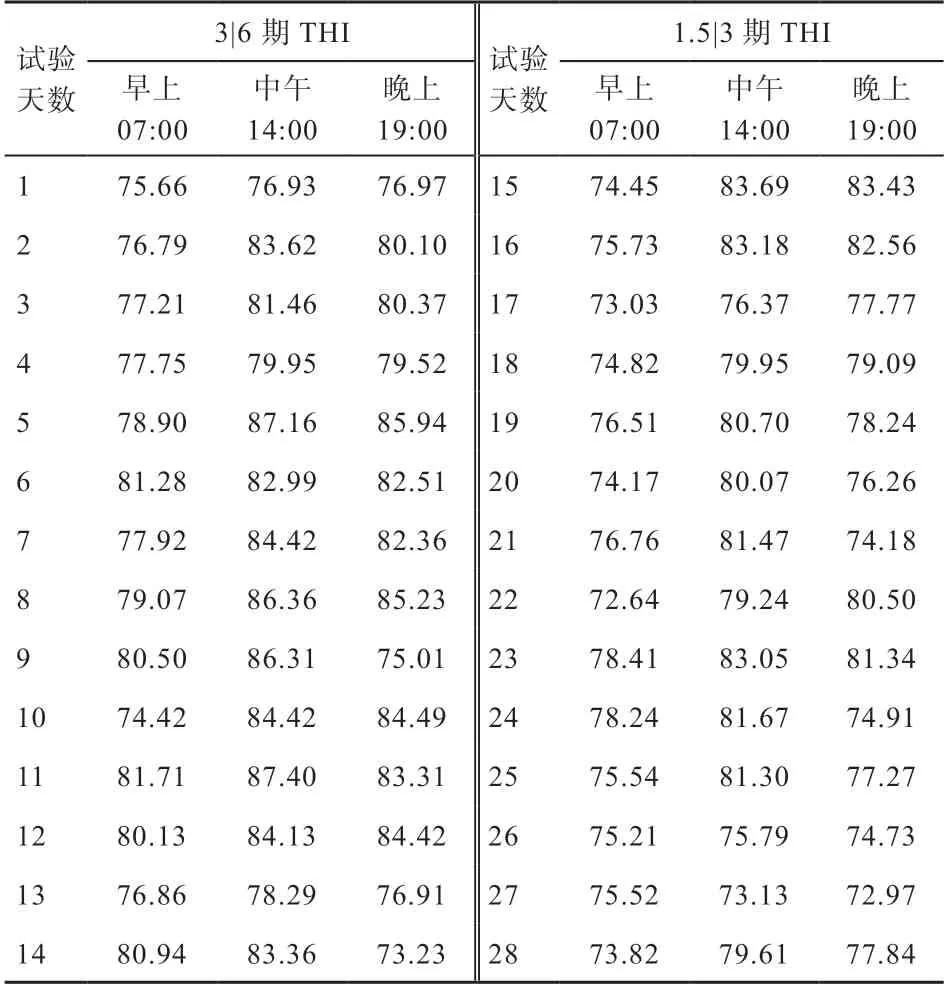

2.1 环境THI及奶牛直肠温度、呼吸频率 由表2可知,牛舍内THI在1.5|3和3|6喷淋频率之间没有差异,与3|6相比,奶牛处于1.5|3时早中晚3次测得的呼吸频率、直肠温度及皮肤温度均降低(<0.01)。由表3可得,正试期内每日3次测量THI皆高于72。

表2 不同喷淋频率下奶牛直肠温度、皮肤温度和呼吸频率以及环境THI

表3 不同喷淋频率下每日舍内早上、下午及晚上环境THI

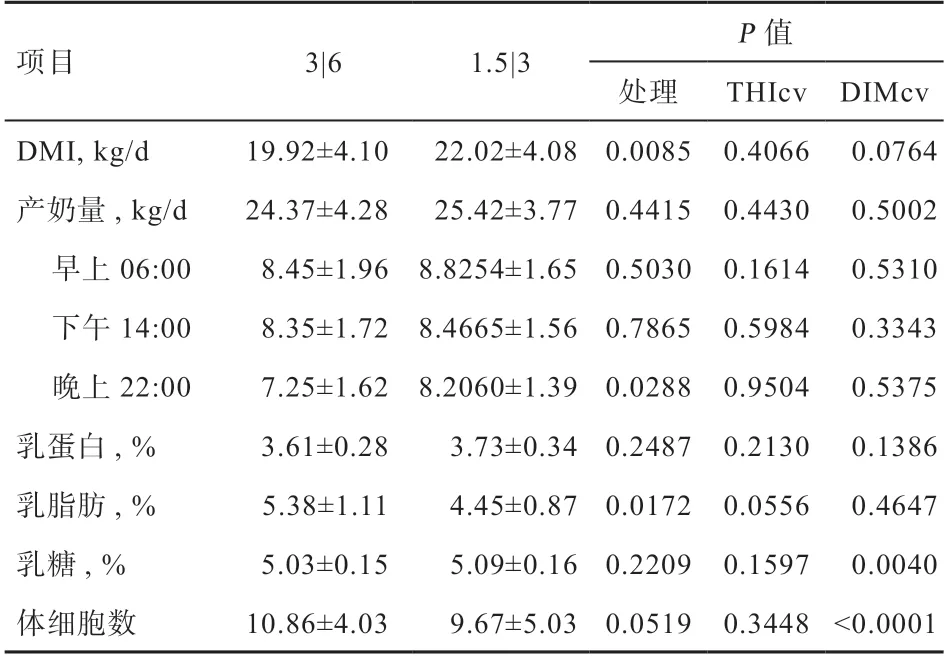

2.2 不同喷淋频率对DMI、乳品质和奶产量的影响 由表4可知,1.5|3喷淋时奶牛DMI高于3|6喷淋(<0.01),奶牛日均产奶量、乳蛋白、乳糖含量差异不显著。与处于3|6喷淋频率下相比,奶牛在接受1.5|3喷淋时夜间产奶量、乳脂肪提高(<0.05),体细胞数有降低的趋势(0.05≤<0.10)。

表4 不同喷淋频率下奶牛的产奶性能

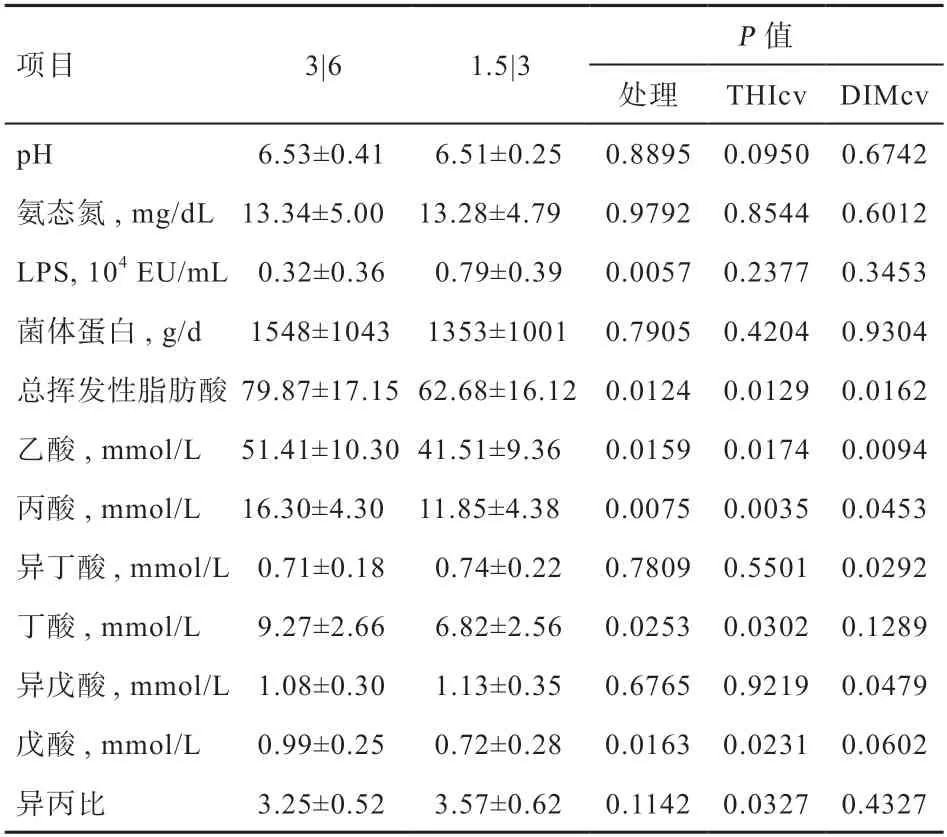

2.3 不同喷淋频率对奶牛瘤胃发酵及表观消化率的影响由表5可知,相对于处在3|6喷淋频率下,奶牛接受1.5|3喷淋时瘤胃液LPS含量极显著增加(<0.01)。总挥发性脂肪酸、乙酸、丁酸、戊酸含量降低(<0.05),丙酸含量降低(<0.01)。pH、氨态氮、菌体蛋白、异丁酸、异戊酸含量以及异丙比差异不显著。由表6可知,在两种喷淋频率下奶牛的NDF、ADF、粗蛋白及有机质的表观消化率差异不显著。

表5 不同喷淋下奶牛的瘤胃发酵情况

表6 不同喷淋频率对奶牛表观消化率情况

2.4 不同喷淋频率对奶牛抗氧化性能及肠屏障指标的影响 由表7可知,与3|6的喷淋频率相比,处于1.5|3喷淋下的奶牛血液中CAT、SOD的酶活性极显著增加(<0.01),LPS含量(<0.01)及NO含量(<0.05)降低,-乳酸含量有降低趋势(0.05≤<0.10),GSH-Px的酶活性、MDA、ET-1含量差异不显著。

表7 不同喷淋频率下奶牛血液肠道屏障及抗氧化相关指标情况

3 讨 论

奶牛进入热应激时生产性能出现明显下降,且表现出呼吸急促,体温过高等症状。高产奶牛在环境THI超过68后每日产奶量下降2.2 kg。本研究中,试验期内环境日均THI及每日早中晚3次计算值均超过72,表明试验奶牛处于热应激状态;舍内环境温湿度未受物理降温措施的影响,这与Berman等的研究结果相符,说明强制通风结合喷淋降温是通过改善热舒适性发挥作用而不是直接降低环境温度。

喷淋降温能否缓解奶牛因热应激带来的产奶量降低在先前的研究报道中存在分歧。Domingos等在挤奶前喷淋1次、5次以及9次,结果表明9次喷淋组的夜间产奶量相较对照组(不进行喷淋)显著提升,而早晨挤奶的产奶量没有差异。本研究中,在喷淋间隔更短时(1.5|3)奶牛夜间产奶量存在显著增加,与Domingos等的结果一致。由于早晨及下午产奶量差异不显著,不同喷淋频率对日均产奶量的提升效果没有显著影响,这与Brouk等的结论相符。热应激可改变奶牛的采食行为,Eslamizad等试验发现热应激下奶牛采食饲料频率增加,但每顿持续时间及采食量均下降,故热应激下奶牛可能改变采食策略以减少自身产热。本试验中,1.5|3喷淋策略下奶牛的DMI显著提升,两阶段奶牛产奶量差异不显著,表明提升的DMI未用于乳蛋白合成。Bu等研究发现热应激下奶牛肝脏和乳腺组织对乳蛋白前体物分配利用存在协同机制,故施加物理降温时,环境温湿度未改变,奶牛仍处于热中性区外,提升的DMI吸收后养分更多为其他组织利用,而未被乳腺上皮细胞摄入参与泌乳过程。综合考虑,以较短喷淋间隔降温时奶牛夜间产奶量有显著提升,但不同喷淋间隔可能并未影响热应激直接对奶牛体内养分的代谢的改变,而仅是协助热增耗的散失,其带来的DMI的恢复可能更多为乳腺外其他器官所利用。

热应激导致乳品质下降,其通过引起DMI下降以及营养物质重分配使乳蛋白合成下降,然而目前相关研究尚未报道经过降温缓解后热应激奶牛乳成分的变化。本研究中,热应激奶牛在2种喷淋频率下的乳蛋白含量无显著差异,表明在处于1.5|3喷淋频率时奶牛提升的DMI部分并未用于乳蛋白合成,与之前的讨论结果相符,很可能与热应激下奶牛营养物质重分配相关。此外,1.5|3喷淋策略下奶牛乳脂率较3|6时显著降低,泌乳过程中脂肪酸通过从头合成或直接从血液中摄取的方式获得,其中前者受到前体物-羟基丁酸的供应的限制,而-羟基丁酸在奶牛体内通过瘤胃上皮吸收的丁酸及乙酸合成得到,这表明乳脂含量应与瘤胃吸收的乙酸及丁酸的量有关。因此,在使用较短喷淋间隔(1.5|3)降温时乳脂率的降低可能与奶牛此时的瘤胃液乙酸、丁酸浓度下降相关联。

奶牛处于热应激时其瘤胃液总VFA、各组分含量以及乙丙比增加。此外还表现出表观消化率提升,这与奶牛处于热应激时DMI下降有关。热应激还会破坏肠道屏障完整性,Hall等研究表明热应激下猪和小鼠肠屏障受损,表现为肠道内微生物代谢产物LPS及-乳酸在血液中浓度增加。而组织中LPS增加可诱导iNOS的表达,从而引起血液中NO的异常增加。故可通过奶牛表观消化率、瘤胃发酵情况以及血液中反映肠屏障功能的相关指标推断奶牛所受热应激严重程度。本研究发发现1.5|3喷淋频率下奶牛表现较低的养分表观消化率及瘤胃液中VFA含量下降,且血液中LPS、NO及-乳酸含量下降,提示此降温策略下奶牛热应激症状较3|6喷淋时减轻。但1.5|3喷淋时奶牛瘤胃液中LPS浓度极显著提升,说明不同喷淋降温可能并未对奶牛瘤胃异常代谢产物的合成产生影响。

热应激可通过诱导机体活性氧过度产生导致机体氧化应激。活性氧(Reactive Oxygen Species,ROS)作为呼吸代谢产物在机体调节中具有两面性,ROS参与协助机体免疫,个别类型如过氧化氢(HO)可作为第二信使参与信息交换,而高浓度的ROS引起代谢功能障碍甚至可导致细胞死亡。动物体内存在酶抗氧化系统和非酶抗氧化系统以防止氧化损伤,当机体产生ROS速度过快,机体抗氧化系统失衡时,即产生氧化应激。机体氧化应激下过量的ROS造成细胞线粒体DNA(mtDNA)的氧化损伤进而导致细胞凋亡,影响奶牛健康,而乳腺细胞的凋亡直接影响奶牛泌乳。通常使用测定活性氧消除酶、抗氧化物及相关过氧化产物含量可定量评价机体氧化应激状态,借以推断奶牛遭受热应激损害程度。活性氧消除酶包括GSH-Px、SOD和CAT等,其中SOD可催化超氧化物自由基歧化为分子氧及HO、CAT和GSH-Px可将组织中过量的HO分解为水,此外GSH-Px还可将脂质过氧化物转化为无毒的醇类化合物。而MDA是脂质过氧化物的分解产物,其在血液中的含量可间接反映组织细胞的损伤。本研究中,处于3|6喷淋频率下的奶牛血液中CAT和SOD酶活性均低于处于1.5|3喷淋频率时,表明使用较长喷淋间隔时奶牛组织氧化应激更严重,提示奶牛可能遭受更多的热应激损伤。2种喷淋策略下血液中MDA含量及GSH-Px酶活性表明奶牛的脂质氧化水平相近。

综合得出,在同等温热环境下,采用较短间隔的喷淋策略更大程度降低奶牛呼吸频率及直肠、皮肤温度,且通过瘤胃发酵,表观消化、肠道屏障及组织氧化应激水平等多方面验证,此喷淋间隔下奶牛热应激症状表现更轻微,而在DMI增加后热应激奶牛日均产奶量以及乳蛋白含量没有变化,仅有夜间产奶量出现差异,提示物理喷淋产生的降温可能主要通过协助散发代谢热发挥效果,没有改善热应激直接造成的养分代谢变化的能力。

4 结 论

本试验发现,喷淋降温可能仅存在减少奶牛代谢热的效果,而不能直接改善热应激奶牛体内养分的代谢进而促进生产性能的提升。在相同喷淋时间及用水量下,使用较短喷淋间隔进行物理降温对热应激缓解更有效。