《宋仲温藏定武兰亭肥本》及《录兰亭十三跋》考

田振宇

1911年8月23日,时客北京的曾熙与谭延闿等人在好友李瑞清处看到了一件签题为“宋搨定武禊帖肥本”的兰亭拓本,谭延闿认为:“与定武不合,然宋拓,不知何本也。后有宋克跋,书法极精……”1王中秀、曾迎三编,〈曾熙年谱长编〉,载谭延闿《辛亥北上日记》,上海书画出版社,2016年,第154页。当时,此册是某书估暂留李处。曾熙见后念念不忘,即从书估手购得了此本,1916年交由当时以发行书法碑帖闻名的上海有正书局影印出版,改题为“宋仲温藏定武兰亭肥本”。此本后归大陆银行经理许福昞(1882―?,字汉卿),又随许氏后人流出海外,并于2008年香港佳士得春拍中易主。曾任职于朵云轩与佳士得的马成名先生将其收入所著《海外所见善本碑帖录》中(图1),题为“宋拓晋王羲之《兰亭序》宋仲温藏本”2马成名,《海外所见善本碑帖录》,上海书画出版社,2014年,第108页。。据马先生抄录的册后题跋可知,这件兰亭拓本后有元末明初著名书家宋克的多段题跋以及民国时期曾熙、沈曾植、许汉卿的题跋。

图1 《宋仲温藏定武兰亭肥本》,尺寸不详,私藏

一 关于兰亭拓本

肥本兰亭,是对定武兰亭中某一类的特称,然据谭延闿、沈曾植、启功、马成名等意见,此册兰亭拓本并非定武本。马成名先生对此本的特点以及清初以后的流传作了梳理:

此王羲之《兰亭序》拓本,宋克称之为定武本,但经校鉴并非定武本。宋克题跋认为定武本出自唐朝拓书人汤普彻之手,而且此本即是。但汤普彻之书法,没有任何碑刻遗存,亦无任何只纸片字留世,故无从考证。但此本究其源流,还是有踪迹可寻。以目前相传兰亭序的唐人摹本三种来看:冯承素之唐模本、虞世南之张金界奴本、褚遂良之褚模本。此本与诸遂良之褚模本有相同之处。《兰亭序》文末句“有感于斯文”之“文”字,原本是“作”字改写成“文”字。其他各本“文”字有改写痕迹,但不见笔画。唯独褚模本“作”字改写清晰,尚能见笔画,此本与褚摸本相同。故以此本归入褚遂良模本应是合理的。尽管世所谓褚模本不一定就真是褚遂良临本,也许沈氏亦以觉察此“文”字之异同。宋克对此《兰亭》拓本十分珍爱,两年中题跋达九次之多(但实存八跋)。在其跋中对此拓本之流传经过,何处得此,得而失,失而复得交代非常清楚。又宋克收藏时尚且是卷装,不知何时改装成册。宋克之后至清初为梁清标收藏,又归王山史、王良常。清中期为瑶华道人所有,晚清为秦祖永桐荫馆所得,秦氏题签始称此本为定武禊帖肥本。民国间曾熙收藏,曾熙将原有元明人题跋抄录于后。许汉卿在民国庚辰(1940)购得此册。此本虽然不是《定武本兰亭》,但拓本纸墨皆佳,应是宋拓中之上乘者,且经宋克多次题跋,流传有绪,亦属碑帖拓本中不可多得之善本。余初见此拓时在1997年,十年后2008年终获此本,最终以四百八十万港元为日本商家所得,现存日本。3同注2,第115页。

此外,启功先生在自藏民国印本后曾写题跋《曾浓髯藏伪本〈定武兰亭〉》,称:“……谛观前帖,乃二本拼合而成者。‘欣’字处,二纸拼合,前十四行为所谓虞临本,后十四行为所谓褚临本也……”4启功,《启功丛稿》“题跋卷”,中华书局,1999年,第163页。

笔者未能亲睹拓本实物,但曾见民国印本,正如诸前辈所指出的,这件兰亭拓本不是定武本,但也并非完全是马先生所说褚模本。启功先生指出此作为虞、褚两种拓本拼合而成,但拼合位置并不准确,不是前后各占十四行。从其特征可知,前二十行从“永和九年”到“死生亦大矣岂”均为天历本兰亭,即清内府兰亭八柱中的第一本,又称张金界奴本或虞世南本,原迹今藏北京故宫博物院。按此种版本在晚明董其昌以前也是算在褚遂良名下,但由于董在卷后题跋中认为“似永兴所临”,后人就把它当作了虞世南的临摹本;后八行从“不痛哉”到“有感于斯文”是所谓褚模本,即清宫兰亭八柱中的第二本,因其极近米芾笔意,又被认为是米临本,原迹也在故宫。虞本的刻本,以晚明《餘清斋法帖》和清初《秋碧堂法帖》所刻最为精善有名,另有乾隆四十四年(1779)清宫所刻《兰亭八柱帖》本。而褚模本刊刻上石,有《三希堂法帖》与《兰亭八柱帖》等。

今细审宋克本前附兰亭拓本,前二十行虞临本部分,特征与餘清斋本、秋碧堂本均不同,而与八柱本基本一致。八柱本上石时经过调整,第三、四行的行距较宽,帖首以及中间接纸处的印章均有刊刻保留,宋克本在同样位置以大小接近的印章加以覆盖(图2)。而后八行褚模本部分,存在和八柱帖本相同的细小石面斑驳痕迹,如末二行,“也”字左下角的微小石花,“斯”字左侧圆点状石花(图3),因此可确定今本宋克定武兰亭的前面拓本部分均是用清内府刻《兰亭八柱帖》中的虞、褚临本作伪。此外还添加了“宣和”“游似图书”等早期鉴藏伪印,另外拓本首行的“会”字也被故意遮掩,以此来充所谓宋拓定武兰亭。

图2 《宋仲温藏定武兰亭肥本》虞临本部分比较明刻《餘清斋法帖》(左一)《宋仲温藏定武兰亭肥本》(左二)宋仲温本(左三)清刻《兰亭八柱帖》(左四)《兰亭八柱帖》本(左五)

图3 《宋仲温藏定武兰亭肥本》褚模本部分比较《宋仲温藏定武兰亭肥本》局部(上)清刻《兰亭八柱帖》褚模本局部(下)

那这样一个以清刻清拓本拼凑而成的拓本,为什么会被题作宋拓定武本?源头还是在帖后的宋克题跋,多段均称拓本为定武兰亭。稍稍有些碑帖常识的人,都清楚定武本与其它系统兰亭的特征差异可谓泾渭分明,作为明初具有代表性的书法大家宋克,不至粗疏如此,故可推断,现在我们看到的拓本以及宋克题跋并非原装,而是经过了移配作伪,用伪本替换了本来宋克收藏的定武本。

二 宋克获得兰亭的来源——小蒸曹家

虽然兰亭已非原物,但宋克题跋仍然可以研究。朱天曙5参见朱天曙,《宋克书法研究》,荣宝斋出版社,2011年。、吕亚泽、钱超6参见吕亚泽、钱超,〈宋克《定武兰亭》八跋及相关问题〉,载《中国书法》2015年1期。皆曾关注过宋克的这些题跋,但侧重于其中宋克有关书法的观点及其书艺成就。前辈学者中,启功先生认为这些题跋也是伪物:“帖后宋克跋,形模具在,而行笔呆滞。下笔处每露近人风习,实亦一模写本也。”7同注3。今日观看这些题跋,它们分别采用了行书、草书、章草、楷书诸种书体,显示了书者同时驾驭多体的高超能力。然而考察用笔细节,与其它传世宋克书法真迹,如现藏美国普林斯顿大学附属图书馆的《宋克书孙过庭书谱》相比,确如启先生所言,存在呆滞之弊,系出自后人摹写(图4)。不过即使并非宋克亲笔,其文本不是凭空臆造的,也必然有可靠的真迹底本。故暂不论书法真伪,仔细品读宋克的跋文内容,笔者另有发现。

图4 《宋仲温藏定武兰亭肥本》题跋书法比较

在此八段题跋中,第一跋写于1367年五月,宋克提到了他获得兰亭拓本的时间以及来源:

甲辰岁春,余往云间,路次小贞,获此卷于曹云西之孙孺章氏,归而藏之。介之饶公亦得赵子固五字损本,闻僕有此,力求一观,殊胜其所有。久假不归,乃以白金卅五星见酬。余虽笃好,逼于交情,遂割所爱。每一思之,形于梦想。而饶删去山谷等跋,复求周太史题于后。丁未岁,吴城变故,此帖不知存亡。己酉春,余复得于吴中。所谓珠还合浦,剑入延平。神物会合,讵不信然。帖之品第,前人评之详矣,余不复赘。聊书所自,以识余喜。或窗明几净,纸笔精佳,展玩一临,实天下至乐也。是岁五月朔东吴宋克书于南宫里寓舍。(图5)

图5 《宋仲温藏定武兰亭肥本》宋克题跋

宋克获得这件宋拓兰亭的时间在元惠宗至正二十四年(1364)的春天,跋中的云间即华亭,包括今天上海松江以及青浦地区,那小贞又是哪里?这个地名今日也仍然存在,昔时称作小蒸,又称贞溪,即今上海市青浦县小蒸乡,古代属松江府管辖。而宋跋称获此卷于曹云西之孙孺章氏,这位曹云西就是元代画家曹知白。

曹知白生于南宋度宗咸淳八年(1271),卒于至正十五年(1355)春二月。其所属的曹氏家族在宋元时是松江华亭大族,自宋宣和中从永嘉迁居小蒸,至南宋曹泽之(曹知白祖父)时已是当地巨富。明代万历间编纂的《青浦县志》中如此记载曹知白的生平及家世:

曹知白。字贞素,别号云西。其先闽之霍童山人,徙居温之许峰。宋宣和中,十八世孙景修始迁松之小蒸。身长七尺,美须髯,性机敏。至元甲午,诏遣中书左丞凿吴淞江,知白以策从行,其功居多。大德戊戌,庸田使柳公行水,复献填阏成隄之法,民甚德之。丁母艰,哀毁尽礼。服除,以大府荐教授昆山,意甚不乐,遂辞去。游京师,王侯钜公多折节与交,章辞屡上,知白悉辞谢,曰:‘吾闻冀北多奇士,庶几见之,岂龌龊求官者耶?’即日南归,隐居读《易》,终日不出户庭。或放笔图画,掀髯长啸,人莫窥其际,四方士夫争内屦愿交。于姻党周恤惟恐后。若文士许应元、李冲、刘世贤、诗僧崇古,生则饮食,死则为治丧葬,罔不曲尽其情。卒,葬于山。子永,字世长,虬髯伟望,膂力善射,尤淹贯字学。初任瑞安象古字学正,改柳州路马平县都博镇巡检,未任而卒。家藏《定武兰亭》善本,自称兰亭生(图6)。8[明]卓钿修、王圻纂,《青浦志》卷之五,万历二十五年刊本,日本国会图书馆藏本,叶七正背。

图6 [明]万历本《青浦县志》书影曹知白小传,日本国立图书馆

而《青浦县志》中关于曹知白的生平文本,基本来自元人贡师泰撰《贞素先生墓志铭》9[元]贡师泰,《玩斋集》卷十,钦定四库全书本,叶十五正背。,据贡师泰自述,曹死后,其侄(从子)曹庆孙为曹知白写了行状,又替曹的孙儿曹於菟求铭。《墓志铭》中对于曹知白的子嗣是这样描述的:“子南永,柳州路馬平縣都博鎮巡檢,女五人,長適上海瞿天祐,早卒,繼室以季女,次適嘉定高巴延,次適常德路達嚕噶齊哈喇哈達封大興縣君,次適同里陸泳,孫男三人,長騶虞早世,次於菟,幼彪,曾孫二人俱幼……”可见曹知白膝下有一子五女三孙二曾孙,其中长孙早逝,另外两孙是曹於菟与曹彪。而在《县志》曹知白小传后附有其独子的传略,可与《墓志铭》互补。从官职可知,《县志》中曹永就是《墓志铭》中所说的曹南永,字世长,继承了父亲的美髯和魁梧身材,能文能武,健壮有力,擅长弓射,还精通书法字学,但可惜他没有父亲一般长寿,柳州路马平县都博镇巡检一职,没有来得及上任就已过世。曹永的一位朋友黄玠,曾特地为他送行,写了《拟送曹世长之官柳州赌博寨》一诗,开首两句就用唐代善于画马的画家曹霸来比喻曹氏父子:“将军曹霸有令子,躯干魁梧如北人。”10[元]黄玠,《弁山小隐吟录》卷二,钦定四库全书本,叶二十二正。曹永死于曹知白之前,这也是为何曹知白的墓志铭要由侄儿替孙曹於菟向贡师泰求而不是曹的儿子直接来求的原因。曹永擅长书法并非溢美之词,而令笔者更为关注的是,县志记载曹永自称“兰亭生”,其家藏有一件《定武兰亭》善本,这本兰亭与宋克从曹家得到的兰亭一定存在着关联。

三 从赵家到曹家的定武兰亭

所幸的是,令曹永引以为豪的这件定武兰亭并没有淹没在历史中,它经历了劫难保存至今,这就是与赵孟頫密不可分、极富传奇色彩的独孤本兰亭。

关于独孤本兰亭的流传故事广为人知。至大二年(1309)三月,赵孟頫奉命从湖州前往大都,途经南浔获赠友人独孤淳朋和尚珍藏的一件宋拓定武兰亭,舟行一路,题跋不止。从明代开始,这本兰亭便被冠以独孤兰亭十三跋的名义流传,直至清代,归谈韬华后不慎被雷火所焚。火后残本于民国间流入日本高岛氏槐安居,今藏于日本东京国立博物馆。

吴升《大观录》、安岐《墨缘汇观》、翁方纲《苏米斋兰亭考》等都对此本有著录或论述,王连起先生在《赵孟頫临跋兰亭考》中对其流传有详尽考证。根据前人文献与研究,结合今存残本,可知其大致流传脉络:宋薛绍彭、吴説、沈伯愚、贾似道、元鲜于枢、独孤淳朋、赵孟頫、曹永、明朱某(宗室)、廖守初、冯铨、清梁清标、安岐、吴绍浣、陈淮、谈韬华、英和、(吴云)、蒋祖诒、白坚夫、高岛菊次郎。

而在今日火烬残余的独孤本定武兰亭后,尚有至元二年(1336)和四年(1338)柯九思为曹永题写的两段残跋。幸运的是,清乾嘉时刻帖名手钱泳曾在独孤本遭回禄之祸前,双钩了兰亭拓本以及部分宋元题跋并刊刻上石。这些帖石先被集为《吴兴家塾帖》,后又被作为礼物赠送给了扬州的巴光诰,成为《朴园藏帖》中的一卷。通过拓本我们尚能见到柯九思题跋的完整面貌(图7):

图7 柯九思跋独孤本兰亭,清刻《朴园藏帖》拓本,私藏

右定武禊帖字字飞舞,具龙凤之势,与造化同工,不容赞美,盖右军为书法之至,禊帖又右军之至者,真迹既入昭陵,惟定武克传其神,惜宝藏于人间者不多,僕平生所见不啻数十百本,真者三本耳。李叔固丞相家所藏,赵子固本也。予家所藏,得之乔仲山氏,天历间上御奎章阁命取观之,识以天历之宝,命侍书学士虞公识其左,还以赐之。今观曹世长所藏,乃故翰林承旨赵公故物也,公家藏亦数本,惟此为真,公宝爱终世,未尝去手。公殁后,世长以厚资购得之,此所谓三本也。若夫辨验之法,世多有其书,故不论,特识三本之真与流传之绪耳。至元二年後丙子岁十月廿六日,奎章阁学士院鉴书博士柯九思书于云容阁。

与高人胜士游,虽曰瞻其容仪,听其论议,不知其厌怠也。观定武禊帖亦然。窃尝论之艺进乎神者,盖必以我之至精而造彼之绝域,然后能与天地相终穷,虽圣人之於道亦如是而已。后世不求其本,而欲以章句文字之末者,求知於人,恝乎其难矣。学书者能知其本而求之,则庶几进於艺矣。至元四年十有二月望,丹丘柯九思重题。

在题跋中,柯九思对当时流传的三件定武兰亭真本进行了简述:李叔固本得自赵孟坚,柯氏自藏本得自乔篑成,曹世长此本则来自赵孟頫。柯九思特别指出,这本兰亭赵孟頫“宝爱终世,未尝去手”,曹是在赵身后才以重金取得。那为何曹永能有机会得到这件赵孟頫生前极为宝爱之物?这就绕不开曹氏家族与赵孟頫的牵连。

赵孟頫虽是湖州德清人,但他与华亭关系匪浅。如同为宋宗室的赵孟僴在跟随文天祥抗元失利后,即在华亭出家为僧,称月麓昌公,与赵孟頫有往来。赵孟頫的女儿嫁于松江督漕运万户费雄为妻。而赵孟頫夫人管道升的娘家,也正是在华亭小蒸。曹知白、曹永父子所属的家族为小蒸当地望族,故赵孟頫与他们也多有交往。大德二年由赵孟頫书写、方回撰文的《居竹记》,即是应小蒸曹和甫之请,而曹和甫与曹知白为从兄弟,皆是南宋曹泽之的孙辈。曹知白小赵孟頫十八岁,为人豪爽,早年曾游历大都,结交甚广,后退隐家乡,筑园池别业,仍然经常举行雅集,与四方士人往来。赵孟頫来华亭,曹知白多有从游,是其亲传弟子之一,其山水画直接受教于赵孟頫。赵孟頫的外孙女婿陶宗仪客居松江,与曹知白也有过从,其诗《曹氏园池记》中有“翁之交游皆吉士,赵邓虞黄陈杜李”11[元]陶宗仪,《南村诗集》卷一,钦定四库全书本,叶十五背。,直指曹知白与赵孟頫、邓文原、虞集、黄公望等的交往;同时期友人王逢《曹云西山水》:“桨打甫里船,角垫林宗巾,往访赵松雪,满载九峰春……”12[元]王逢,《梧溪集》卷五,钦定四库全书本,叶二十二正背。也记录了曹与赵交游的情形。

前文已述,作为曹知白独子的曹永,也长于书法,《书史会要》中如此评价:“曹永字世长,正书学锺元常,行草学二王,松江人。”13[元]陶宗仪,《书史会要》卷七,《陶宗仪集》,浙江人民出版社,2005年,第595页。评语虽简略,但从中可以推想出曹永书法的面貌,很可能与父亲的绘画一样,受到了赵孟頫的影响,因为在赵早年的楷书取法对象中,钟繇正是重要对象,而行草宗法二王已如同赵的标签。加之其父与赵孟頫的密切关系,可以推测,曹永一定早已熟知赵孟頫收藏独孤本《定武兰亭序》之事,并与赵氏家族保持联系。而雄厚的家族资财,让他不仅有机会,更有能力以重金购入这件名迹。

四 独孤本《兰亭序》在元末至明代的流传

曹永以拥有此定武兰亭真本自矜,自号“兰亭生”,但却未在其上留下自己的题跋,仅有钤印,在今日已经烧残的独孤本《兰亭序》中,还可见到“曹永私印”白文骑缝印(图8)。曹永拥有赵孟頫旧藏兰亭,在当时并不是秘密。柯九思任奎章阁鉴书博士,是元代宫廷御用的书画鉴定专家,经眼书画名迹很多。他曾两次为曹永此本题跋,堪称权威意见。据吴升《大观录》记载,为曹永题跋的元人除了柯九思外,还有李孝光,卷后原有观跋:“至正八年(1348)二月十四日永嘉李孝光观。”14[清]吴升,《大观录》,载《中国书画全书》,上海书画出版社,1994年,第8册,第156页。李孝光,字同祖,一字季和,号五峰,诗文与杨维桢齐名,官至秘书监丞,是玉山雅集的常客。曹永过世之后,这件兰亭仍保存在曹后人处。独孤本后原还有张经观跋:“至正廿三年(1363)四月庚子朔京口张经观于松江官舍。”15同注14。张经时任松江府判官(今故宫博物院藏元人俞俊《别驾帖》,收信对象即是张经),观览地点在官舍,而非曹家,张经是从曹家借观,还是此时兰亭已易主,不得而知。

图8 独孤本定武兰亭中的“曹永私印”

张经题跋之后到明初,此卷的流传线索缺失。笔者曾在旧作中推测,赵孟頫外孙、元四家之一的王蒙可能是元末明初独孤本《兰亭序》的藏家之一,在此再详作论证。

今北京故宫博物院藏《赵孟頫临定武兰亭卷》后有王蒙的长跋16王蒙跋文:“自永和九年至于今日千有馀嵗,其间善书入神者,当以王右军为第一,所谓龙跳天门虎卧鳯,阙真不诬也。右军平生书最得意者兰亭为第一,其真迹为隋僧辨才所藏,唐太宗以计获之,命禇遂良冯承素等摹拓以赐近臣,刻石惟定武一本最得其真。后世共寳之故石刻当以定武为第一石,晋时为契丹辇其石投北弃山境中,后人取龛宣化堂壁,薛绍彭易归其第,献于朝,髙宗南渡至扬州而失之,其石已亡,而碑本散落人间者有数,然墨有浓淡,纸有精粗,摹手有髙下,故虽出一石,夐然不同,又有真赝相杂,非精鍳者不能识也。余平生所见定武本惟此一本,纸墨既佳,摹手复善,无毫髪遗憾,千古墨本中此本当为第一。自右军之下唐宋弗论千有馀年后,能继右军之笔法者,惟先外祖魏国赵文敏公当为第一,文敏平昔所题兰亭墨本亦多矣,或一题数语,或至再题则为罕见不可得矣。惟此一本凡十六题,复对临一本,可见爱之至不忍去手,于文敏题跋中此本又当为第一也,呜呼!一千年之间惟有一人,一人惟有此得意书,数千刻中惟此一刻,墨本在世者何啻万计,皆化刼灰,存至今日惟此一本最精,后千年惟有一人,一人唯有此一题为至精至赏,举千年之世,书法之精妙者无过此一本,以此论之,金玉易得,性命可轻,好事之家当为传世之寳,不可以寻常书刻观也,余于至正廿五年秋七月,购得于吴城如获重寳,玩㺯不舍,后之子孙当世寳之,毋为富者财物所易,毋为强者势力所夺,真吾之子孙也,苟能専心临摹数千遍,虽不能企及前人,要当不让今世,能书者遂识而藏之。黄鹤山人王蒙书。”据墨迹抄录。,此跋乃后人移配,据汪砢玉《珊瑚网》及卞永誉《式古堂书画考》,原先是附在所谓吴静心本定武兰亭后的。而这件在明代颇为著名的“吴静心本定武兰亭及赵孟頫十六跋”实为元末俞和造假之物,基于这个假文本产生的吴森携另一册定武兰亭与赵孟頫同行之事纯属捏造17参见田振宇,〈赵孟頫跋《吴静心本定武兰亭》辨伪〉,载《中华书画家》2015年第7期。,但王蒙跋却是真笔无疑(图9)。

图9 《赵孟钴临定武兰亭卷》后王蒙题跋,北京故宫博物院

细读题跋,王蒙于至正二十五年(1365)七月在吴城(苏州)得到了一件外祖父赵孟頫收藏并题跋的定武兰亭,全文没有提及任何和吴森或吴森家族有关的信息,跋文中首先是对所跋定武兰亭的推崇备至:“余平生所见定武本惟此一本,纸墨既佳,摹手复善,无毫髪遗憾,千古墨本中此本当为第一。”其次,王蒙指出赵孟頫所题兰亭虽多,但只有这一本题了十六跋,而且还对临一本:“文敏平昔所题兰亭墨本亦多矣,或一题数语,或至再题则为罕见不可得矣。惟此一本凡十六题,复对临一本,可见爱之至不忍去手,于文敏题跋中此本又当为第一也。”定武兰亭极佳,赵孟頫题跋十几条加对临,以这两个特点检核存世兰亭,唯有独孤本最为接近,除了赵跋数量外均吻合。

而独孤本最初有多少段赵孟頫题跋,这个问题其实值得探讨。明代与之相关的赵跋定武兰亭有十三跋、十六跋、十七跋、十八跋等多种名目,直到明末清初冯铨《快雪堂法帖》刊刻后,“独孤本兰亭十三跋”才随之广布人间。正如王连起所说,“兰亭十三跋”这个定名最早出现的时间在元末明初,与宋克有关。而宋克认知的兰亭十三跋,与我们今日所熟知的独孤本兰亭十三跋,两者能否画等号?暂且不表,后文还将专门讨论。

而在比宋克更早的关于独孤兰亭赵跋数量的描述中,能与王蒙题跋相互印证的,是另一位元代鉴藏家张绅,他曾亲眼见过赵孟頫收藏的独孤本。张绅在为吴炳本兰亭题跋中写道:“绅在吴中见吴兴赵公所收定武,时新得于一僧。公方应召,自杭抵京,舟中题者十有七次。”(图10)显然,张绅这里所指的就是独孤本兰亭。对跋中提到的十七次,王连起认为,张绅连究竟有多少跋都搞错了。然而结合王蒙题跋提到的十六跋,加临本一次,数量恰好就是十七次,张、王二人的表述并不矛盾。因此,笔者推测,至正廿五年(1365),王蒙在苏州购得的正是曹家后人散出的独孤本定武兰亭真本,完整题跋共有十六段,与张绅当年在吴中所见的是完全一致的。洪武十八年(1385),王蒙因卷入胡惟庸案而卒于狱中,这很可能成为王蒙题跋被早早从独孤本后拆去的原因,同时被拆去挪作他用的应该还有另三段赵孟頫题跋,如此一来,独孤本后的赵孟頫跋就成了十三段。

图10 《吴炳本定武兰亭》张绅跋日本东京国立博物馆

王蒙之后独孤本又归何人?据安岐《墨缘汇观》以及英和《恩福堂笔记》,在清康熙间安岐收藏时,除元人李、张二人题跋外,尚有明人徐霖书“定武兰亭”题首,毛敷、谭祐、孙楹、廖守义四人观跋,正德间廖守初题记,晚明刘重庆、董其昌的题跋,与元人李、张二跋,后均被吴杜村割去另配别本,定武兰亭售与苏藩之吏,而兰亭与宋元跋部分则售与谈韬华。今残本中有两处钤“闽迂仙”朱文印,分别在后隔水与柯九思跋后,另有一处“迂仙”朱文印在钱选题跋后,这两方印均属于廖守初。关于廖氏生平情况,文献难寻,检翁方纲《复初斋文集》中有“跋墨溪居士传”,乃孙清撰、徐霖书,墨溪居士即廖守初,墨溪在汀州府永安县南,可知廖氏为福建长汀人18[清]翁方纲,《复初斋文集》卷三十一,《续修四库全书》,上海古籍出版社,2002年,第1455册,第648页。,翁方纲跋云:“……守初氏之名,惟见于赵文敏所藏独孤本兰亭卷后,有廖守初跋,在正德己卯冬,又有廖氏尊乐堂书画记之印,盖亦鉴藏名家也,其题跋小章草墨迹今为人烧毁矣。”徐霖吴人,徙居金陵,由此可推断独孤本中徐霖也是为廖氏所题。此外,独孤本明中四人观跋中的谭祐,曾任南京守备,因此,明正德时,廖守初是此帖主人应无疑问,而收藏地点当在南京。从这些已被割去的明人题跋判断,独孤本兰亭在明末归冯铨以前,流传范围大致不出江浙一带。另后隔水旁有“皇明宗室”一印,不详为哪一位藩王所有,朱元璋第五子朱橚,洪武三年(1370)封吴王,十一年(1378)改为周王,或是可能人选,待考。

五 宋克本的传藏经历及伪本作者

回到正题,张经题跋的次年即至正二十四年(1364),距曹知白过世已有九年,宋克路经华亭小蒸时,特意造访曹永后人,从其儿媳章氏处购得了定武兰亭,在宋克心目中,一定以为这就是曹家视为重宝、当年赵孟頫曾经珍藏的那本定武兰亭。在宋得到此帖不久,饶介因得到了所谓赵孟坚落水本,向他索观。对比结果,据宋克说“殊胜其所有”,而饶介竟然就效法米芾,塞给宋克少许银两就据之为己有了。饶介(1300―1367),字介之,号芥叟,是元末明初影响苏州文坛和书坛的重要人物,尤以草书见长,宋克、宋广均受其影响。他藏有兰亭刻本数十,包括晚年所获的《定武兰亭》。对于这样一位前辈师长,宋克也只好不甘心地收下三十星银两,忍痛割爱。他在题跋中记录了这段故事,还痛惜饶介将原本后附的黄庭坚题跋撤去,换成了周伯琦的题跋。谁知世事难料,至正二十七年(1367),朱元璋攻破苏州城,击溃张士诚政权,此即跋中所言“丁未岁,吴城变故”,曾为张效命的饶介被羁,隔年于南京伏诛。他的收藏也随之散出,至正二十九年(1370)春,宋克再次得到了这件定武兰亭,得之而失,失而复得,因此也就不难理解宋克当时的欣喜欲狂和在其后反复题跋的行为。此种行为除了表达珍爱之情,可能也是效仿赵孟頫对同一件兰亭一跋再跋,以至十数跋的经典之举。

宋克的宦途生涯并不顺利,于明洪武四年(1371)始得陕西凤翔县同知之职,当年秋天离吴赴陕之前,宋克曾将此册出示于友人陶凯与申屠衡,他们两人都留下了大段长跋,不惟为兰亭,亦为宋克送行。

然而民国年间,曾熙得到此本时,册后仅有宋克题跋。曾熙从清人缪曰藻《寓意录》中找到了周伯琦、陶凯和申屠衡的跋文内容并抄录下来,文字稍有出入,今据《寓意录》重新校对。首先是周伯琦为饶介所写题跋,其中提到了关于定武兰亭拓本的版本特征,他将这件兰亭定为李叔固藏本,称后归柯九思,再归曹知白,而且,这是一个五字未鑱损本,即未被薛绍彭调换的北宋早期原石拓本:

……此卷石刻乃中贵人李相叔固所收,而柯博士敬仲得之,既又归之云西曹氏。李,钱唐人也,故宋宦者,显於我朝,在诸黄门中号为好古,其所收多赵公子昂鉴定,而柯与曹皆精于考核者也。谛观此卷,笔势中劲外圜,八法具备,非若书圜则弱媚,劲则生硬者比。大抵五字未鑱损者,盖未归薜氏之前本也,此刻纸墨俱精,尤为难得。执政临川饶公介之,究心古学,临池之妙不减古人,适获此卷於曹氏,所谓珠玉无胫,常聚于所好,讵不信然。间以相示,为之击节,因述所知以徵定本之真无疑。至正柔兆敦牂之岁正阳之月乙亥,鄱阳周伯琦温父书於藏密精舍,是日积雨澄霁展卷洒然,用铜爵研、廷珪墨书。

陶凯一跋多为对宋克发挥书法以外才能的期许,与本文无涉故不录。申屠衡的题跋则有曾与曹家交游的情节,称早在至正十年(1350)庚寅,就在曹知白举行的雅集上亲眼见到过这件定武兰亭,并把当时同在场的人物、对话都一一记下,无疑是确认了这件兰亭就是曹家引以为傲的重宝:

……庚寅岁予游淞,客於云西家徵君所,徵君年八十馀,好古不倦,鉴识精拔,人莫能欺以伪,尝谓人曰,吾古斋所藏法书名画,品类非一,其可宝者则惟读碑图定武帖二者而已。一日酒阑设器,遂生亭上出帖夸示於客,时江东黄一峰,泗水杨伯震,暨琴士刘希孟在焉。予谛观不已,伯震靳予曰,子不善书而好之若是,得无矮人看戏之谓乎?予应之曰,不然,譬犹梓人虽不能执刀斧角技于众工,然栋宇之制固已了之於心矣。因举子瞻诗,相顾一笑。俯仰二十年,中更世变,徵君既殁而古斋所藏丧失殆尽,而片楮独存若有神物护持者。而吾友宋君仲温得之爱之,不啻拱壁,每当风日清美,窗几明靓,则出之一临,自以为天下至乐。今仲温受命於朝,出官凤翔,来别予树屋下且曰,予将有远行,必携帖自随,子其为我识之,庶一披览,如见故人于翰墨间也……洪武四年岁次辛亥九月既望,吴下申屠衡题。19[清]缪曰藻,《寓意录》,载《中国书画全书》,上海书画出版社,1994年,第10册,第904—905页。

不论周伯琦还是申屠衡,都一致认为这件兰亭是曹家曾经收藏的定武真本。那事实是否果真如此?

众所周知的是曹家藏有定武兰亭的善本,便是独孤本。而今天我们见到宋克本定武兰亭与独孤本定武兰亭残本,均非历史上的原有完整面貌。古代书画碑帖,尤其是经过名家传藏的著名藏品,很多都不能保持完整原状,其中印章、题跋,尤其是名家题跋,出于当时收藏者的某种考虑,在屡次装裱过程中往往会遭到裁割和移补,这种现象司空见惯。今宋克本的定武兰亭已被换,早期题跋均已被切割;独孤本中原有的宋人四家题跋以及柯九思后的元明人题跋也均已不存。那么当年宋克从曹家得到的定武兰亭,有没有可能就是曹永重金购得的独孤本兰亭呢?

这种假设看来很难成立。

第一个疑点,独孤本定武兰亭残本中,并没有一星半点与宋克有关的痕迹,也没有曾收藏或为宋克本题跋的饶介、周伯琦、陶凯、申屠衡的相关踪影。

第二个疑点,周伯琦的题跋矛盾迭出。周在跋中提到这件兰亭是未归薛氏前的五字未鑱本,然而今天我们看到的独孤本却是五字已鑱本,独孤本中柯九思题跋也写得很清楚,是为曹永的藏品,而不是自藏所跋。至于李叔固收藏的定武兰亭则是赵孟坚、王芝递藏的落水本,和曹家没有关联。周伯琦似乎是在完全没有见过原物的情况下,信口随编。

前文已简述曹家独孤本在明代的流传,那么想搞清这些疑点,还需要考察宋克本兰亭的流传。洪武四年(1371),这件定武兰亭跟随宋克来到了陕西。这之后宋克的行迹成谜,也鲜有书作传世,明成化中陕西右布政使余子俊主持刻怀素大草千文,碑石今在西安碑林,后附刻宋克书前出塞诗与致友人信札一通,未署年款,或为宋克在陕时遗留的书迹。一说其赴陕任职后不久即辞官返乡,一说其卒于凤翔同知任上。解缙《文毅集》记载:“宋克,字仲温,一字克温,吴郡人,官凤翔府同知,卒于其地,时洪武丁卯(1387)。”20[清]解缙,《文毅集》卷十五,钦定四库全书本,叶十九背。解之说应当可信,因为这本定武兰亭在明末清初时被关中学者王弘撰收藏,在其所著《山志》中如此说:

予得定武兰亭五字未损本,盖秦府物,乱後落在民间者,旧为宋仲温所藏,有米元晖诸君跋,仲温录赵魏公十三跋于后,而又自为之跋者九,书法精善,无一懈笔,汪苕文亟赏之,每过予观之,竟日不倦。近刘公勇著《识小录》,中有云王山史亦有五字未损本兰亭,宋搨豫章本也,有米元晖跋,与宋仲温跋若出一手,为蛇足耳。苕文大不然之。予驰简公勇云,米元晖跋,弟固疑其赝,然与宋仲温跋用笔迥异,足下谓如出一手,何也?因读佳著,着意寻求,欲摘其一笔稍似,亦不可得。今遂望足下删改此稿,不然失言矣。21[清]王弘撰,《山志》,中华书局,1999年,第22页。

王弘撰所说的秦府当指明秦藩王府。朱元璋建立明朝后采用了分封制,将自己的二十六个儿子以及侄孙朱守谦分封到全国各地,洪武三年(1370)朱元璋封第二子朱樉为秦王,十一年(1378)就藩于陕西西安府,镇守关中与西北,至清顺治六年(1649),末代秦王兵败投河,先后共十六位秦王。不知何时,宋克所藏的定武兰亭被收入某一代秦王府中,明末战乱时散落民间,被王弘撰购得,此时这本定武兰亭较元末时多出了一则伪赝的米友仁题跋。王弘撰收藏的这件定武兰亭,也颇为出名,据王跋自言,当时曾官吏部主事的刘体仁(字公勇)撰《七颂堂识小录》,就已把王藏定武本列入,但刘体仁称兰亭为宋代的豫章翻刻本,而且假的小米跋和宋克题跋如出一手,王弘撰的朋友汪琬(字苕文)知道后不以为然,转告了王,王随即给刘去信,要求刘删改,足见其对自藏此本的看重,不容旁人非议。王弘撰这段文字中还有值得留意的细节,一个就是确定了定武兰亭是五字未鑱损本,不是已损本。另一个就是除了米友仁跋外,册中还有宋克临写的赵孟頫十三跋,是今传《宋仲温藏定武兰亭肥本》中未见的,而宋克自己的题跋数量为九段,不是今本中的八段。

王弘撰之后,或转归王澍,今本曾熙跋中有:“缪太史曰藻著《寓意录》,称此帖为秦中王山史所藏,不知何缘流入都下,今于虚舟斋中见之。”22《海外所见善本碑帖录》,第112页。然检《寓意录》未见此语,不知曾氏来源。或称梁清标也曾收藏,有误,“恒山梁清标玉立氏图书”收藏章出现在后人用乾隆时刻的兰亭八柱帖所拼凑的兰亭拓本上,梁清标康熙三十年即去世,即是真的宋克本定武兰亭,此时也还在王弘撰手上,与梁并无干涉。因此今本中的这枚梁清标的收藏印,如不是伪印,就是真印落到后人手中再加盖(图11)。

图11 《宋仲温藏定武兰亭肥本》中的梁清标“恒山梁清标玉立氏图书”印

乾隆间,此本明确的主人是曾活跃于扬州的画家陈撰(1678―1758),见陈氏《书画涉笔》:“予得定武兰亭,盖秦府物,五字未损本,旧为宋仲温所藏,有米元晖诸公跋。仲温录赵魏公十三跋于后,又自为之跋者九。”23水赉佑编,《〈兰亭序〉研究史料集》,上海书画出版社,2013年,第337页。

缪氏《寓意录》中记录了此本当时全部的题跋次序和内容:在周伯琦跋后,是洪武四年(1371)宋克抄录的赵孟頫兰亭十三跋,后还有记云:“赵魏公子昂兰亭十三跋克极爱之。今日偶阅录之于后以永其传,庶同志者得览焉。辛亥五月十二日。东吴宋克录于南宫里意可轩。”24同注19。然后是宋克洪武二年至四年间的多段题跋以及洪武四年陶凯与申屠衡两段题跋。缪氏并未提到伪米友仁跋,当时可能已被割去。

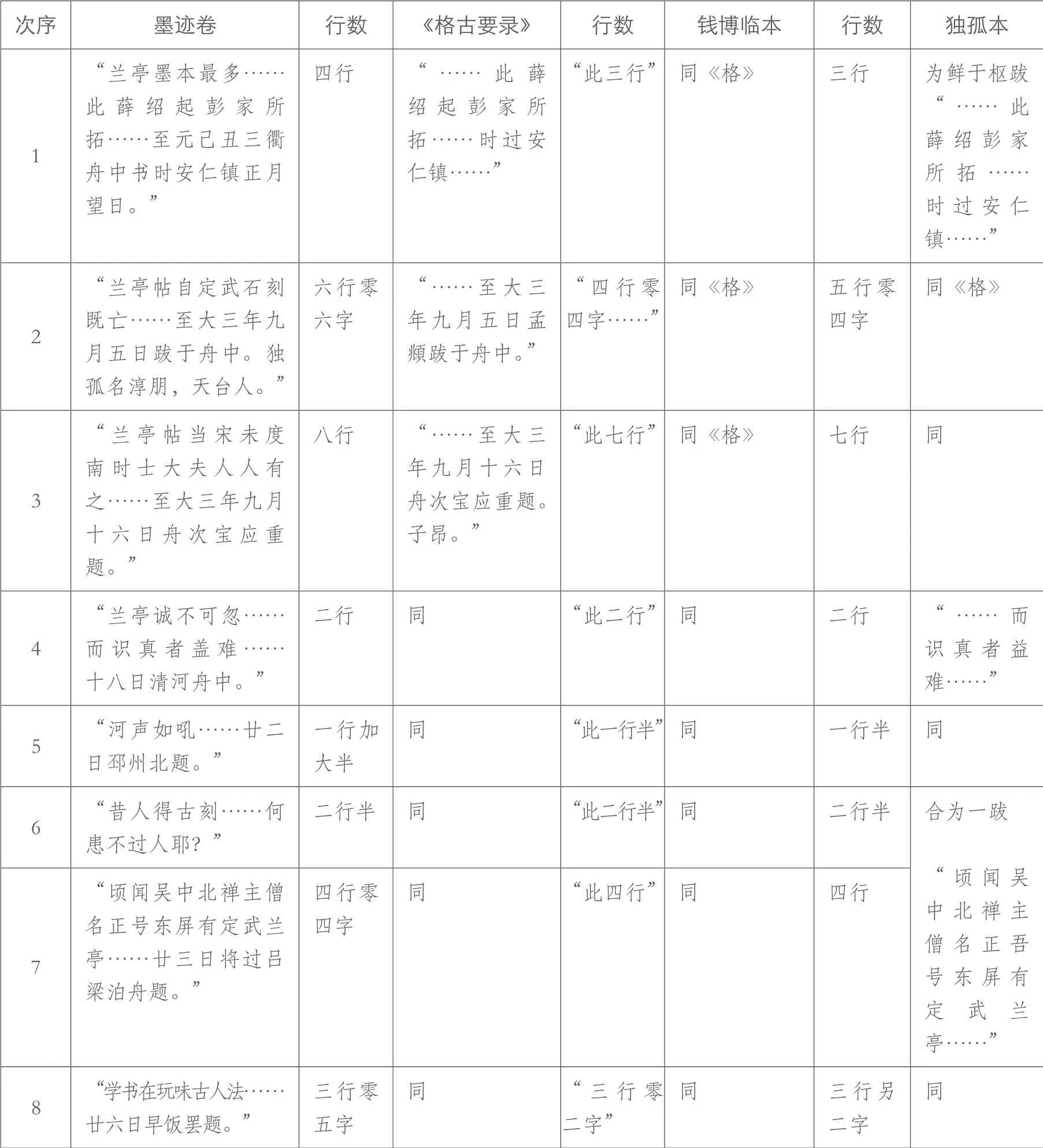

将《寓意录》中所记载的宋克题跋部分,与马成名先生列举的今本宋克题跋对照(表1),两者区别在于,一是今本改变了乾隆时的题跋次序,将原先洪武三年六月十五日书写的第三跋后移到现在第八跋的位置,二是删去了原先第八跋的落款部分:“庚戌岁九月,重装于华亭薛友仁氏。”和第九跋:“辛亥岁五月,再装于胥仁卿氏,有故也。”

表1

从《寓意录》著录的题跋内容与顺序可知,第一跋写于复得的洪武二年(1369)五月,被删去的第九跋写于洪武四年(1371)五月,其余题跋均写于洪武三年(1370),宋克在这三年中,两次进行了重装,其中洪武四年的重装可能是为了准备朋友题跋而预留馀纸之用。前一年他请华亭裱匠薛友仁装裱,这位裱匠名“友仁”,恰与小米相同,不知与被删去的小米伪跋间有没有关联,还是仅仅巧合而已。

陈撰之后,宋克本的下任收藏者是一位擅长书画文艺、喜好收藏的皇家贵胄:爱新觉罗·弘旿(1743―1811)。弘旿字卓亭,号恕斋,一号醉迂,又号一如居士、瑶华道人,名与紫琼道人胤禧并。他是康熙帝爱新觉罗·玄烨之孙,胤秘第二子,封固山贝子,工画,师董邦达。今兰亭拓本及宋克跋上,均可见弘旿的“瑶华”葫芦印,拓本内还有“瑶华道人”“瑶华鉴赏图书”印,可证在弘旿收藏时,前面的定武兰亭拓本已被替换成现在的虞、褚拼凑本。由于前文已述这个虞褚拼本的特征与乾隆内府刻《兰亭八柱帖》本一致,而弘旿的活动时间,正在《兰亭八柱帖》刻成的乾隆四十四年(1779)前后,考虑到当时清宫内府刻帖在民间流通的可能性不高,拥有皇室身份兼备书画才能的弘旿,应就是伪造拼凑兰亭拓本,并摹写宋克题跋的始作俑者。

那件真正由宋克收藏的定武兰亭自此销声匿迹,而从弘旿那里散出的伪宋克跋定武兰亭开始流布人间,晚清时归秦祖永所有。秦祖永(1825―1884),江苏梁溪(今无锡)人,字逸芬,又字撷芬,号桐阴、桐阴生、逸道人、楞烟、邻烟、邻烟外史等。善书,而于六法深有研究,山水以王时敏为宗。富藏精鉴,著《桐阴论画》《桐阴画诀》,辑《画学心印》等。今帖中有秦氏的“秦祖永宝藏印”“逸芬心赏”印,宋克跋中有“祖永私印”“邻烟藏物”“桐荫馆印”,另护板题签亦出秦氏之笔。

民国间则先归曾熙,后归许汉卿,前文已述。归许氏后又钤“许氏汉卿珍藏”“圣广楼珍藏”“淳斋长寿”印。

此外尚有“合同”“周氏鉴定”“锡三”“养性斋藏书画印”“刺节谨度”“深心托豪素”“沐然”“目慧之印”“拓绪堂印”印不详出处。

综上所述,现存的这件所谓“宋仲温藏定武兰亭肥本”,早已徒存其名。至少在乾嘉时期弘旿手中时,兰亭拓本、元明各家题跋、宋克自跋及抄录赵孟頫兰亭十三跋均已被彻底偷梁换柱了。

六 宋克抄写过的兰亭十三跋

让我们继续追索,如果当初宋克收藏的兰亭拓本册后原先就有赵孟頫十三跋,那么宋就没有必要在其后再抄录一遍,因此可知,他从曹家得到的定武兰亭后面并没有赵跋。而真正的曹永藏独孤本《兰亭序》后,必须有赵孟頫跋。这个明显破绽,加上矛盾重重的周伯琦跋,提示我们,至正二十四年(1364)曹家售予宋克的定武兰亭,肯定不是独孤本,而是另一本五字没有鑱损的定武系统兰亭。这件所谓定武本,大概率是一件翻刻的定武兰亭,而真独孤本前一年还在松江官舍被松江判官张经欣赏。无疑,宋克是被骗的受害者,而曹家是这场骗局的作俑者和得利者。这也解释了饶介为什么要拆去黄庭坚题跋,因为那很可能是伪托山谷之名的赝跋,用来提升伪兰亭拓本的身价,而周伯琦或早已心知肚明,但碍于饶介强求,就只得东拼西凑,敷衍题跋应付。至于申屠衡叙述的在曹知白家中经历的生动故事,或也是处心编造,不忍向好友揭穿真相的结果。

新的问题又来了,宋克又是从哪里抄来的赵孟頫十三跋?会是来自真正的独孤本吗?虽然原卷中宋书十三跋已消失无踪,但宋克还留下了另一件作品。传世有一卷题为《宋克录子昂兰亭十三跋》的墨迹手卷,被作为宋氏代表书迹之一。此作写于云纹笺纸之上,帖后附有清康熙四十二年摹刻的萤照堂帖同帖拓本,但仅有赵跋三段及吴郡宋克四字款,没有后记。拓本后接明人王稺登、汪道贯及现代隆延同纸三段题跋,最后接李启俨撰沈尹默书长跋一纸。此卷明代曾归长洲张氏、詹仲和、新安汪氏、茅一相等递藏,近代曾归谭敬、王南屏、李启俨,从李氏群玉斋散出,今藏香港林秀槐氏(图12)。

图12 宋克,《录子昂兰亭十三跋》纸本,纵25.5厘米,横160厘米香港林秀槐藏

20世纪,李氏群玉斋藏品曾由香港书谱社作为《书谱丛帖》陆续出版,此卷列为第一辑之九,除墨迹卷外,附加了一种以墨迹本上石的刻本,出自明万历间茅一相所刻《宝翰斋国朝书法》卷二,拓本中尚有吴宽、彭年、詹仲和、屠隆、茅一相题跋,可补今墨迹卷递藏信息之缺。书中还附有一件明人钱博的临本,系翻印日本大正二年6月出版的《书苑杂志》。

此外台湾的石头出版社《书艺珍品赏析》第六辑“宋克、沈度、沈粲”分册、《中华五千年文物集刊》法书集九,均收入了此作。关于这件作品以及钱博临本,富田淳曾在2017年故宫博物院举行的赵孟頫书画国际学术研讨会上,发表了题为〈赵孟頫“兰亭十三跋”流传考——以宋克·钱博的范例为中心〉的研究。26故宫博物院编,《2017赵孟頫书画国际学术研讨会论文集》,未公开出版发行,第109页。

七 宋克录兰亭十三跋的真伪判别

这件作品后李撰沈书的长跋涉及考证,抄录如下:

《格古要论》载宋克书子昂兰亭十三跋石刻在松江,其录文每段末所注书体与大小并首跋衍起字均与此墨迹吻合,惟行数不符,乃石版较高故也。又谓此书旧藏松江府华亭沈民望家,正统中吉水杨政惟效以监察御史改松江推官,令善书者模刻于郡,后有训导会稽陈宾跋。《考槃馀事》及《蕉窗九录》所载均与此同。《松江金石志》则仅记为杨政刻原搨今已难觏矣。《萤照堂帖》序谓宋南宫小楷难致,仅从拓本钩出,是知彼亦未尝见此墨迹,乃据松江原搨就其帖石高度随意更易行次上石耳。今观此重橅本,字形结体宛然,实足为墨迹佐证者也。甲辰三月李启俨记,沈尹默书。

跋中提到了明代曹昭撰、王佐补《新增格古要论》,此书卷之二的“宋克仲温戏书赵子昂兰亭十三跋”条记录了十三跋的内容、行数、字体大小和取法,并宋克后记,以及撰者王佐的题记:

庚戌九月望夜,秉烛录赵魏公子昂十三跋《兰亭》一过,付沈文举子,时年四十有四,吴郡宋克书。

右吴中宋克仲温书赵魏公《兰亭十三跋》,予爱赵公跋语,有益于学书者,于是乎书。天顺改元岁丁丑夏四月二十四日,王佐题。27[明]曹昭撰、王佐补,《新增格古要录》卷二,清惜阴轩丛书本,叶二十八正。

另同书卷之三“兰亭十三跋”条:

元宋仲温戏书赵子昂舟中所书《兰亭十三跋》,真楷行草蝇头小书大小不一,旧藏松江府华亭沈民望家。正统中,吉水杨政惟效,以监察御史改松江推官,令善书者模刻于郡。后有训导会稽陈宾跋,在松江府。28同注27,卷三,叶十八背。

卷后宋克题记中的文举,指的是沈铉。元末明初名沈铉者有二人,一为嘉兴人,见《康熙嘉兴府志》:“明沈铉,字鼎臣,钱塘人,博学,遂于《春秋》。元末居嘉兴,教授生徒。张士诚据平江,屡征不屈。洪武初,召修礼书,授太常博士,寻以母老辞归。复征至京,卒。有《希贤集》。”29[清]袁国梓纂修,《康熙嘉兴府志》卷十七,康熙二十一年刻本,叶六十二正。另一位沈铉在松江,据钱谦益编《列朝诗集》中“沈征士铉”小传:“沈铉,字文举,云间人,世居郊外,筑室曰野亭,杨维桢为记,高青丘有赠诗。”30[清]钱谦益,《列朝诗集小传》甲前集,上海古籍出版社,1983年,第54页。另《嘉庆松江府志》:“沈铉,字文举,华亭人,隐居泖滨,筑亭曰野亭,杨维桢为之记,倪瓒、高启皆有诗。”31[清]宋如林修、孙星衍等纂,《嘉庆松江府志》,卷五十五,叶四十四正。显然后一位才是与宋克有交集的沈铉。其人活跃于元末,善于绘画,今藏故宫博物院的《张观等五家集绘卷》中有他的一幅山水,此卷顾复《平生壮观》著录为“元人八图”:“……沈铉山水,号文举,云间人,有诗赠宋仲温者……”32他是元末江南士人交游圈中的常客,主要活动于松江华亭,曾在泖水之滨筑野亭,请赵雍篆书题亭名,请杨维桢作《野亭记》33[元]杨维桢,《东维子集》卷十六,《四部丛刊》本,叶四十正背。,倪瓒、高启均有题赠他的诗作。而沈铉与宋克可谓挚交,《列朝诗集》收录沈诗一共三首,有两首均为赠宋克,《放歌赠宋君仲温》中多处涉及宋克的早年游历,可见沈对宋之了解,而《送仲温先生还吴》一诗中,更是特别提到了宋克收藏的兰亭序:“……笔力随年老愈深,诗思逼人鸣不已。每呼石丈即低头,独宝《兰亭》夸未死……”34[明]钱谦益,《列朝诗集》甲集前编十一,清顺治九年毛氏汲古阁刻本,叶十七背。

沈铉生卒未详,关于其子嗣情况,《嘉庆松江府志》载:“(铉)子复吉,通儒书,精医术,游于中都,作植芳堂,天台王璞、四明郑真记之。”35同注31。王、郑二记均见于《式古堂书画汇考》,《汇考》另有林鼎《植芳堂铭并序》,三篇均作于明洪武十三年。从中可知沈铉之子沈复吉通晓岐黄之术,植芳堂的堂号即是其父沈铉所定。因此宋克题记中的“沈文举子”,或即是沈复吉。

宋克抄写兰亭十三跋赠与沈铉后,不知何时归沈粲所有。沈粲(1379―1453),字民望,与兄沈度均为沈易之子,与沈铉家族同为松江府华亭人,但出生地属于今上海金山卫大石村,两家是否存在亲缘关系待考。兄弟均以书法闻名,且同受宋克影响,兄擅楷行,弟更擅草书,同获明成祖欣赏而位居高位,对明代台阁体的形成至关重要。度为翰林学士,粲为侍读学士,明史称大小学士。沈粲累迁至大理寺少卿,故钱博呼为大理沈民望。

由上可知,洪武三年(1370)九月,宋克曾经用各体书抄写了赵孟頫兰亭十三跋,作为赠送给好友沈文举之子的礼物,这件作品后在松江华亭沈粲(字民望)家,明正统时杨政担任松江推官,命善书人将此卷摹刻上石。刻石今天已经失传,而这位杨政,就是曾经在松江重刻宋叶梦得本章草急就章的主持人,松江本急就章原底本后有缺损,也是用宋克书补全的。

32 [清]顾复,《平生壮观》,《中国书画全书》,上海书画出版社,1992年,第四册,第1000页。

日本藏钱博临本后面有一段钱氏自书后记(图13):

图13 钱博临《宋克书兰亭十三跋》后记,日本藏

为大理沈民望先生家藏已久,人罕得而见之,后大理祀樝南还,适庐陵杨宪副惟效改官来松见之,征余钩摹上石,留于华亭邑庠,人得一墨本如获至宝,今大理物故,真迹尤不可见,而宪副满去,石本已为好事者所得矣。余来京师尝过友人中书吴君希统,所见其临摹汉魏晋唐诸贤,篆隶真草,各臻其妙,何可及哉,乃以余钩摹仲温先生所书,出此卷俾余效录之,余愧汨于吏事,荒落已甚,伸毫数四,勉录一过以塞之,诚东施效颦也。景泰五年五月五日云间钱博识。

可知钱博正是王佐提到的为杨政钩摹的“善书者”,钱博的这个临本是直接源自沈粲家藏真迹。

据钱博题跋,杨政将宋克书兰亭十三跋摹刻上石后,放置在华亭官衙,但杨离任后,刻石就被好事者收藏了,故拓本流传稀少,明代万历间安世凤曾见过,并著录于《墨林快事》,认为比宋克临写的兰亭序更出色:

临《禊》尚觉神痴,其书吴兴十三跋,则不啻过之。盖内史此《序》全在神气,筋骨且落第二,况于肤与肉。即肤肉人亦不及,乃其最下者耳。子昂后语有感即书,曲尽胸中郁屈,指事抒情,宛如面谈。孔子所云:欲托之空言,不如见之行事。正谓此等。而人遂疑为南面之权,可谓痴人前说梦,大凡生人薄有识见,皆后人之资一二道出,便不致虚生浪死,即一艺事可概其大也。仲温引而长之,亦为有功于此。天启丙寅五月。36[清]安世凤,《墨林快事》卷三,“仲温兰亭”,载水赉佑编,《〈兰亭序〉研究史料集》,上海书画出版社,2013年,第238页。

由上所述,王佐《新增格古要录》著录的就是松江杨政刻石本,而杨刻本是借自沈粲家藏并由钱博钩摹的,钱博后又为友人吴希统临写一本,即今藏日本者。

对比王佐《新增格古要录》与今传墨迹卷、钱博临本,以及独孤真本的异同,列表如下。

表2

次序墨迹卷行数《格古要录》行数钱博临本行数独孤本9“书法以用笔为上……廿八日济南待闸题。”四行半“……廿八日济州南待闸题。”“此三半”同《格》三行半同10“廿九日至济州……重展此卷因题”五行零二字同“此四半”同四行半同11“东坡诗云……此意非学书者不知也。十月一日。”二行半“……此意非学书者不知也。十月一日。”“此二行”“……此意非学书者不知能也。十月一日。”二行同墨迹本12“大凡石刻虽一石而墨本辄不同……真知书法者……十月二日过安山北寿张书。”四行同“此三行”同三行……然真知书法者……13“右军人品甚高……三日泊舟虎陂待放闸书。”三行零四字同“此三行”同三行同无无无“余北行三十二日,秋冬之间而多南风,船窗晴暖,时对兰亭,信可乐也。七日书”无无无“右军人品甚高……三日泊舟虎陂待放闸书。”宋克后记“庚戌九月望夜,秉烛录赵魏公子昂十三跋《兰亭》一过,付文举之子,吴郡宋克。”“庚戌九月望夜,秉烛录赵魏公子昂十三跋《兰亭》一过,付沈文举之子,时年四十四,吴郡宋克。”无

通过表2总结如下:

首先,《新增格古要录》收录的文本内容和钱博临本基本保持一致,仅有一处第十一跋“不知也”,钱博本作“不能也”,应系笔误。而墨迹本的文本不包括后记,存在四处脱漏:第一跋中“时过安仁镇”,墨迹本漏书“过”;第二跋“九月五日”后脱“孟頫”二字;第三跋帖末漏“子昂”二字,第九跋“廿八日济州南待闸题”墨迹本脱漏“州”字。

其次,《新增格古要录》记录的每跋行次,钱博临本除第三跋少了一行,其余均完全相同;而墨迹本则大部分均不符合。

最后,墨迹本、《新增格古要录》和钱博临本,这三个文本与真正的独孤本赵孟頫十三跋比较,有共同的错误,最显著的是第一跋作者不是赵孟頫,而是鲜于枢,而且“此薛绍彭家所拓者”,三本均作“薛绍起彭”,第四跋“而识真者盖难”,独孤本原为“益难”,“起”与“彭”,“盖”与“益”,字形接近,导致抄录时有误。另第六、七跋,独孤本合计为一跋,“吴中北禅主僧名正吾号东屏”,三本均脱漏了“吾”字,这些三本共有的差错反映了宋克真迹的状况。

通过分析可得出结论,钱博临本是基本忠实于松江杨政刻本的,而今传墨迹本则有较多错漏。另外富田淳也注意到两者后记文字的区别,墨迹本是:“庚戌九月望夜,秉烛录赵魏公子昂十三跋《兰亭》一过,付文举之子,吴郡宋克。”而《新增格古要录》为“……付沈文举子,时年四十四,吴郡宋克书。”(图14)很明显,《格古》所录的信息更具体详实,而两本的书写时间完全相同,同年同月同一天晚上,宋克不可能连写两遍,两者必有一伪。可以断定,今传墨迹本是后人临写本,不是宋克本人的亲笔真迹。

图14 宋克《录子昂兰亭十三跋》后记与《新增格古要录》对比

李日华《六研斋笔记》记载其见过一件钱溥旧藏《萧翼赚兰亭图》,后钱溥之子钱克颖(富田淳误作钱博之子)的题跋云:“钱学士溥所藏《定武兰亭》,楮墨拓法俱精古,非赝物。……忆先公手临宋仲温子昂十三跋,命工装潢成卷,每窗明几净,时出展玩,既见右军法度,又得亲先公手泽,为益多矣……”37[明]李日华,《六研斋笔记》卷二,载《〈兰亭序〉研究史料集》,第209页。钱溥(1408―1488),字原溥,华亭人,与其弟钱博,书法均深受宋克影响,他有机会通过其弟看到沈家藏的宋克原迹,从而临习过宋克书兰亭十三跋,此外,也能通过钱博摹刻的松江石刻本临习。故今传墨迹卷的实际作者,不能排除出于钱氏兄弟之手的可能。此外,同处华亭的沈度、沈粲兄弟也是今本墨迹卷的作者候选,沈粲就曾是宋克真迹的主人,其兄沈度极有可能也见过真迹,两人同样都师法宋克,并在当时享有崇高的书法声誉,他们中的任何一位临写了此卷,都是合乎情理的。

八 元末明初的赵跋定武兰亭多胞案

但即使是宋克真迹,依据的所谓赵魏公兰亭十三跋,也是一个存在错误而且残缺的版本。造成这种情况,并不是由于宋克粗疏大意所致,很可能是因为他所依据的是另一件配有伪赵跋的伪独孤兰亭。

明代朱存理《珊瑚木难》中抄录了一件《兰亭十三跋》,文本与宋克抄本基本一致,均将鲜于枢跋当赵跋第一段,第四跋作“盖少”,中间原本一跋分为两跋,最后缺少两段跋。但《珊瑚木难》文本中第一跋未增“起”,第二跋未脱“孟頫”,第七跋“名正吾”未脱“吾”,可见并非用宋克本抄录。

翁方纲在《苏米斋兰亭考》卷七“赵文敏《兰亭》十三跋考”中提到有一种湖州刻本,与宋克抄本和《珊瑚木难》本接近:“又湖州有石本,亦十三跋,内少北行、丙舍二跋,而分‘顷闻吴中’以下五行,别为一跋,又于前增出一跋云:‘《兰亭》墨本最多,惟定武刻独全右军笔意,此旧所刻者,不待聚讼,知为正本也。至元己丑,三衢舟中书。’”38[清]翁方纲,《苏米斋兰亭考》卷七,《美术丛书》,江苏古籍出版社,1997年,第三册,第2368页。湖州本也将鲜于跋当赵跋,但不同在于改“此薛绍彭家所拓者”一句为“此旧刻者”,最后没有“时安仁镇正月望日”。明万历二十年益王朱翊鈏在重刻永乐间周定王世子刻《大兰亭修禊图》时,加入了赵孟頫跋,其中第一段就和翁方纲所说的湖州刻本一样,但第二段有“此盖未损者”,推测其所用底本是一个配有五字未损定武兰亭的伪赵跋独孤本。

王连起曾见一种《兰亭十八跋》并在著作中附有该私人藏拓本的局部,指出“第一跋是抄的独孤本定武《兰亭》上的鲜于枢跋,其他十七跋,则是十三、十六跋杂凑的。论及独孤本时,也同罗氏本一样,改成了‘此盖未损者’,其他跋中的字句也时有脱误。”39王连起,〈赵孟頫临跋兰亭考〉,载《赵孟頫书画论稿》,故宫出版社,2017年,第93页。

除独孤本外,以一件所谓宋拓定武本搭配十余条赵孟頫题跋这种形式出现的兰亭序,在明清时出现了很多件,即是到了晚明,董其昌在独孤本跋中,称他曾见三本,包括上海潘方伯本(即吴静心本),“及观此卷(指独孤本),乃知其为叶公之龙也。”今天尚能见到的还有多种,如罗振玉藏墨迹本、收入《三希堂法帖》的清内府本、明上海潘允端收藏潘云龙刊刻的吴静心本以及前面已谈到的益王重刻《大兰亭图》本和私人藏《兰亭十八跋》拓本等。它们的共同特点,都是围绕着赵孟頫收藏的独孤本兰亭产生的衍生品,其中的赵孟頫题跋,皆是基于真独孤本后的真赵跋,或拆分,或删改局部文本,用临摹的方式完成,赵跋数量也从十一到十八段不等。王连起先生已有专论40同注39。,笔者也曾撰文考辨吴静心本兰亭十六跋之伪41同注17。。目前存世能见到的这几件赵跋定武兰亭中的伪赵孟頫题跋,无一例外均出自元末以临仿赵书著称的俞和之手。俞和(字子中,号紫芝,1307―1382)以善学赵孟頫书法闻名,传少年时曾随赵学书,真草隶篆,小字大字,能力非常全面,传世冠以赵名实出俞手的书迹数量可观,除多种伪定武兰亭赵跋外,诸多过去被认为赵孟頫的名作,实皆为俞和冒名伪作。其本款传世作品亦为数不少,是元末具有代表性的书家之一。当代如王连起、赵华对俞和作伪赵书的情况均有相关研究,在此不作赘述。

俞和究竟临创过多少本伪定武兰亭赵跋,恐难尽数,但他始终不能像宋克那样,完全脱离赵孟頫的原作自己重新创造,俞和采用的手法是临写,因此每一跋的字体大小,行款位置,都与赵书原作保持一致,仅仅是根据前面的定武兰亭版本以及假拟的拥有者对象不同,删减个别题跋,更改局部相关的文字内容。如罗振玉本是作伪独孤本,有临兰亭,所配为五字不损的翻刻兰亭,十三跋;清内府本是根据独孤本赵跋内容,作伪赵并未见到的东屏僧本,无临兰亭,所配为五字已损本,十一跋;潘刻本是作为杜撰的吴静心本,无临兰亭,配五字已损本,十六跋;明益王翻刻兰亭图本,是作伪独孤本,无临兰亭,配五字未损本。故董其昌跋云:“赵文敏跋定武本兼临本禊帖世当无第二本,即子昂重书跋语,当不若临书巨细肥瘦,了无异者。”42[清]安岐,《墨缘汇观》卷二,粤雅堂丛书本,叶八十八正。安岐《墨缘汇观》中也云:“相传维扬徽友藏有文敏十三跋定武禊帖一本,吴门顾维岳曾见之,云是俞紫芝所临,未见此本,其语诚然。”43同注42。推知顾维岳所见的十三跋本不是真独孤本,而是类似罗振玉本那样俞和伪造的独孤本。

俞和虽然善书,但要完成诸多伪本,前提是要有能够接触真本的机会。笔者在辨伪吴静心本时,曾依据作伪者熟悉了解吴森及其后人情况,卷中有吴森家族后人吴璋(字伯顒)的印章,推测吴家可能是作伪的参与者,然而现在结合宋克跋《定武兰亭》及书《兰亭十三跋》来看,这种可能性不大。

结合前文的推断,重头梳理时间线索,曹永得到独孤本时,独孤本后共有十六段赵跋。此后独孤本一直在曹家,何时散出则不详,至正二十四年(1364)宋克从曹家购得的是一本假定武兰亭,没有配假赵孟頫题跋,而真本当时或已从曹家转手,故只能用一本假的翻刻本应付宋克。因为第二年,至正二十五年(1365)七月,王蒙在苏州就购得了带有完整十六跋的独孤真本。至正二十七年(1367),苏州被朱元璋的明军攻陷,两年后洪武二年(1369),宋克重得伪定武兰亭,洪武三年(1370)他为沈铉之子抄录了包括鲜于跋在内的所谓独孤本赵跋十三段,洪武四年(1371)他再次抄录这十三跋重装入自藏的定武兰亭卷中。根据宋克抄录的赵十三跋中混入了鲜于跋,推断为俞和制作的伪跋,时间下限在洪武三年,换言之,在洪武三年前,由俞和伪造的独孤本十三跋已经开始在苏州一带流传了,而在此时,独孤真本的主人应当还是王蒙。

在元末明初之际,能有条件与俞和联手制造伪本的,只有曹永后人和王蒙两家嫌疑最大。以宋克从曹家购得的伪兰亭没有赵跋来看,曹家嫌疑基本可排除。而王蒙与俞和两人不仅相识,且存在往来,一个是赵孟頫的嫡外孙,开创山水新风的绘画高手,一个是极力学习赵孟頫达到混淆世人程度的书法能人,可直接佐证二人交往的是,两人有书画方面的合作。

传世王蒙作品中有一件《芝兰室图》,还有一件王蒙撰文、俞和书的《芝兰图记》,原本合为一卷,后遭遇拆分,并出现了多胞。存世现有三件王蒙款《芝兰室图》,分别为台北故宫本、保利本和巴黎私人本,两件俞和款书记,台北故宫本和旅顺博物馆本,其中台北故宫本图和记为同卷,孰真孰伪,抑或均为伪作,已有研究者进行考辨44参见邱士华〈王蒙《芝兰室图》研究〉,载《朵云》第65期;闫建科,〈王蒙《芝兰室图》和俞和行书《芝兰室图记》〉,载《荣宝斋》2014年第1期;杨可涵,〈香远益清——王蒙《芝兰室图》新考〉,载《中国美术》2019年第9期。,确切无疑的是王蒙和俞和曾经合作过这样一件作品。当王蒙获得了独孤真本后,邀请好友俞和观赏是合乎情理的,俞和有临仿作伪的技能,王蒙藏有独孤真本且作为家人对赵孟頫的友朋关系熟稔,于是两人再次联手合作,只不过这次是作伪。

但俞和临仿多本,还要冠以各种名目,恐不只是为牟利这么单纯,联系到王蒙获得独孤本时所处的时代环境,正处于战火纷乱、朝代更迭的乱世,这更可能是故布迷局,掩盖并保全自藏真本的手段。

九 结语

回到本文主题,时至今日,我们只能通过前人文献与存世赝品,来追溯这段有关元末明初宋克收藏定武兰亭的故事:宋克宝爱的那件定武兰亭,实是青浦小蒸曹家放出的赝品;抄录的赵孟頫十三跋,则可能来自作伪高手俞和与赵孟頫外孙王蒙联手的伪作,他始终与真正的独孤兰亭以及赵孟頫题跋缘悭一面,这对于作为收藏者的宋克未免有些悲催,正应了前人所言“善书者不鉴”的谶语,似乎又是一个收藏史上屡见不鲜的叶公好龙的故事。然而作为艺术家的宋克,不论自己书写的题跋,还是据伪作抄录并力图追仿前贤的《兰亭十三跋》,均成为杰作受到后人追捧,甚至被摹刻上石,成为影响松江诸多书家乃至明初全国书风的重要范本,又开明代杂体书创作的先河,同时让赵孟頫的精彩书论得以广泛传播,从积极的意义来看,未尝不是失之东隅,收之桑榆。

最后感谢为本文研究提供无私帮助的马成名、林霄、汪亓、刘嘉鼎、曾迎三等诸位师友,另丁小明兄激发了笔者写作此文的兴趣,借此一并致谢!不足之处,恳请方家批评指正。

——2022年兰亭书法社双年展