基于GIS的信息量法在九畹溪流域地质灾害易发性评价中的应用

马 振, 谭光超, 季 璇

(湖北省地质局 水文地质工程地质大队,湖北 荆州 434020)

近年来,GIS技术广泛应用于地质灾害中,依托GIS本身的数据处理、空间分析等功能,结合各类数学模型,将地质灾害评价由最初的定性研究推向定量研究阶段,促使地质灾害评价越来越具有客观性。

基于九畹溪流域地质灾害详细调查项目[1],在收集、调查九畹溪流域地质灾害现状、诱发因素等地质灾害要素和地质环境条件下,利用GIS技术,选取地质灾害评价指标,建立信息量法模型[2],对九畹溪地质灾害易发性进行评价,为境内今后地质灾害避险避灾乃至发展规划提供科学依据。

1 研究区概况

九畹溪位于长江南岸,行政隶属湖北省宜昌市秭归县,流域山体隶属大巴山和巫山余脉,以深—中深切割的峡谷地形为主,是长江三峡中为数不多的支流大峡谷之一,山峦叠嶂,巍峨挺拔。研究区属亚热带气候区,一年四季分明,温暖湿润,热量丰富,雨热同季;冬冷夏热,春秋常有变化,初夏多梅雨,伏秋多旱,晚秋多涝;区内雨季为5—9月份,在降雨分布上具有地段与时段的相对集中,其暴雨期较长,常形成局部暴雨中心,容易引发山洪(图1)。

图1 九畹溪流域地质灾害分布图Fig.1 Distribution map of geological disasters in Jiuwanxi Basin1.工作区边界;2.地质灾害点。

研究区地势总体南高北低,山势多呈近南北走向。2008年175 m试验性蓄水后,河谷多呈不对称“U”字形,河流左岸山体高耸矗立,多呈陡崖状,崖高数十米,多为逆向坡;右岸地形略缓,局部为崩塌堆积,坡度25°~45°,较左岸略缓。研究区处于秭归向斜与黄陵背斜过渡地带,五龙褶皱带东端,发育断裂主要有仙女山断裂和九畹溪断裂,主要出露寒武系中上统,右岸上游主要出露寒武系上统娄山关组灰色中—厚层状白云岩,以界垭为界,下游出露寒武系中统覃家庙组。左岸整体出露寒武系上统娄山关组,界垭—棺木岭一线娄山关组底部出露寒武系中统覃家庙组灰色中厚层状白云岩。研究区九畹溪、仙女山断裂以西多出露奥陶系—二叠系及白垩系,东部坡顶地带以寒武系下统为主出露。第四系多分布于沟谷、缓坡地带。

研究区地质灾害的分布情况主要受地形地貌、工程地质岩组、气象水文、地质构造、人类工程活动、植被覆盖率等因素的影响,现发育各类地质灾害点87处,其中滑坡14处,占16.09%;崩塌40处,占45.98%;不稳定斜坡33处,占37.93%。

从空间上看,地质灾害点分布在九畹溪沿岸坡脚峡谷区内较密集,在斜坡中上部较分散;从构造上来看,九畹溪、仙女山断裂构造附近地质灾害分布较广泛;受人类工程活动影响,近年新增地质灾害点多集中分布于桂垭、界垭、槐树坪居民区及九畹溪漂流景区。在时间上主要与降雨周期密切相关,一般集中发生在5—9月,尤以7月发生数量最多。

2 信息量法模型及基于GIS的应用

信息预测学对信息的基本描述是用概率来表示的。信息量法模型用于地质灾害易发性分区的主要思路是通过对已知变形和破坏区域的现实情况及提供的信息,把反映各种信息影响区域稳定性因素的实测值转化为反映区域稳定性的信息量值。其方法是通过某些因素对所提供的研究对象信息量的计算来评价,亦即用信息量的大小来评价影响与研究对象关系的密切程度。

2.1 信息量法模型

地质灾害的发生是受多种因素影响的,可以用信息量法模型表示:地质灾害(y)的形成受到不同因素xi的综合影响,在不同的地质环境中,各种影响因素所起的作用和性质是不相同的,总会存在一种最佳的因素组合利于灾害体的形成。

信息量法模型表示为:

(1)

式中:I(y,x1x2…xn)为因素组合x1x2…xn对地质灾害所提供的信息量;P(y,x1x2…xn)为因素x1x2…xn的组合条件下地质灾害发生的概率;P(y)为地质灾害发生的概率。

根据条件概率,式(1)可写成:

I(y,x1x2…xn)=I(y,x1)+Ix1(y,x2)+…Ix1x2…xn-1(y,xn)

(2)

式中:Ix1(y,x2)为因素x1存在时,因素x2对地质灾害提供的信息量。

在实际计算过程中,可以采用面积比来计算信息量值,如下:

(3)

式中:S0为具相同因素x1x2…xn组合单元中发生地质灾害的单元面积之和;S为具相同因素x1x2…xn组合的单元总面积;A0为已经发生地质灾害的单元面积之和;A为研究区单元总面积。

一般来说,影响地质灾害的因素有很多,便会存在很多相应的因素组合状态,但是,样本统计数量往往受到一定的限制,所以可采用简化的单因素信息量法模型进行分步计算,综合叠加分析,从而将信息量法模型改写如下:

(4)

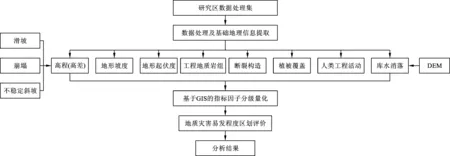

2.2 基于GIS的分析应用

2.2.1信息采集

地质灾害的发生受众多致灾因子的影响,不同类型地质灾害体各致灾因子不同,其相同的致灾因子对不同类型地质灾害体致灾程度亦不相同。因此,在采用信息量法模型对区域地质灾害进行区划研究时,应综合研究不同致灾因子对不同灾害体的致灾作用,而不是停留在单个因子上。

根据研究区的具体情况,选取分布高程(高差)、地形坡度、地形起伏度、工程地质岩组、断裂构造、植被覆盖、人类工程活动、库水消落等作为评价因子指标体系,不同类型灾害体选取时略有不同。基于GIS空间分析的因子信息采集方法如下:用1∶1万地形图提取基础地理信息、库水消落信息;用遥感影像提取植被信息、人类工程活动信息;构造及地质条件主要从1∶5万及1∶20万地质图上提取。

2.2.2信息量叠加计算

将采集到的各个评价因子信息作为一个单独的图层,然后将评价因子图层分别与地质灾害分布图在GIS中作空间叠加分析,得到地质灾害点在不同因子分类中的分布密度;根据单个评价单元内总的信息量计算公式即式(4),计算出各因子所得信息量,对各因子图层根据得到的信息量值重新生成信息量图;利用GIS栅格计算功能完成地质灾害易发因子的综合信息量计算,生成以信息量大小衡量的地质灾害易发程度指数计算结果,即地质灾害易发程度分区图(图2)[3]。

图2 地质灾害易发程度区划模拟技术路线图Fig.2 The simulation technology roadmap of geological disaster susceptibility zoning

根据单元信息量计算结果,单元总信息量值越高,反映影响因子对地质灾害发生的影响度越高,致灾可能性越高。

3 地质灾害易发性评价

3.1 评价指标选取

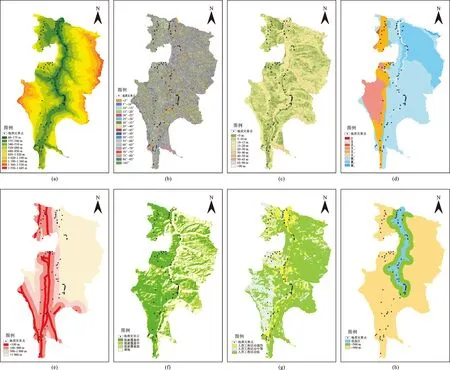

结合九畹溪自然地理特征及前人对该区域的研究,在充分考虑资料的可获得性、研究区域尺度、研究范围大小、研究精度等因素的前提下[4],最终选取分布高程(高差)、地形坡度、地形起伏度、工程地质岩组、断裂构造、植被覆盖、人类工程活动、库水消落8个因子作为九畹溪地质灾害易发性评价因子指标体系(图3)[5]。

图3 九畹溪地质灾害各评价因子分级图Fig.3 Grading map of each evaluation factor of Jiuwanxi geological disaster(a).高程(高差);(b).坡度;(c).地形起伏度;(d).工程地质岩组;(e).断裂构造;(f).植被覆盖;(g).人类工程活动;(h).库水消落。

(1) 高程(高差)。高程(高差)不仅影响大量的生物物理参数和人类工程活动,对土壤特性也有显著影响。九畹溪高程在65~1 585 m范围内,按照库水作用、人类工程活动、人类分布等因素划分为10类:60~175 m、175~340 m、340~510 m、510~680 m、680~850 m、850~1 020 m、1 020~1 190 m、1 190~1 360 m、1 360~1 530 m、1 530~1 585 m。

(2) 地形坡度。坡度在一定程度上代表斜坡的稳定性,较为平缓的山坡引起剪应力较小,发生地质灾害的概率较小,而坡度越大,产生滑动的剪应力也随之增加,发生地质灾害(如滑坡)的概率相应变大;基岩裸露区域坡度越大的坡段,有利于崩塌的形成。此外,坡度也在相当程度上控制着对斜坡表面松散物质的堆积厚度、植被覆盖率等情况。九畹溪地形坡度在0°~90°,按照5°为一个等级划分为<5°、5°~10°、10°~15°等18个等级。

(3) 地形起伏度。地形起伏度作为一个在宏观尺度上描述地表起伏状况的测度指标,在地质环境评价、地质灾害评估方面应用广泛,相对于坡度,地形起伏度更能在区域性研究中客观地反映地形地貌。在单位面积(100 m×100 m)内九畹溪地形起伏度在0~162 m,结合坡向、高程(高差)、分布范围等因素,划分为10类:<5 m、5~10 m、10~15 m、15~20 m、20~30 m、30~40 m、40~50 m、50~65 m、65~90 m、>90 m。

(5) 断裂构造。九畹溪地质构造主要受仙女山、九畹溪断裂影响。依据区域1∶5万地质图,结合GIS缓冲区功能,按照<100 m,100~500 m,500~1 000 m和>1 000 m的条件提取灾害点与断裂距离的信息。

(6) 植被覆盖。植被能够保持水土,提高土体抗剪强度。稳定岩土结构,对坡体的稳定性有非常重要的积极作用。通常情况下,地表植被覆盖越好,越不易于地质灾害的发生。通过九畹溪遥感影像提取植被信息,划分为植被覆盖好、植被覆盖中、植被覆盖低、裸地四类。

(7) 人类工程活动。人类工程活动因素在很大程度上影响了地质灾害的发生概率,房屋、道路建设在施工过程中对斜坡的改造与破坏造成了该地的地质环境改变。通过九畹溪遥感影像提取人类工程活动信息,划分为人类工程活动强烈、人类工程活动中等、人类工程活动低三类。

(8)库水消落。随着三峡水库175 m蓄水以及蓄水后的正常运行(库水位145~175~145 m),如此大的水位变幅,使库岸地质条件大大改变。库岸在库水浸泡、风浪冲击、水流侵蚀以及干湿交替作用下发生坍塌、岩土体劣化,促进地质灾害的发生。结合GIS缓冲区功能,按照消落区(145~175 m),<500 m和>500 m的条件提取灾害点与消落区距离的信息。

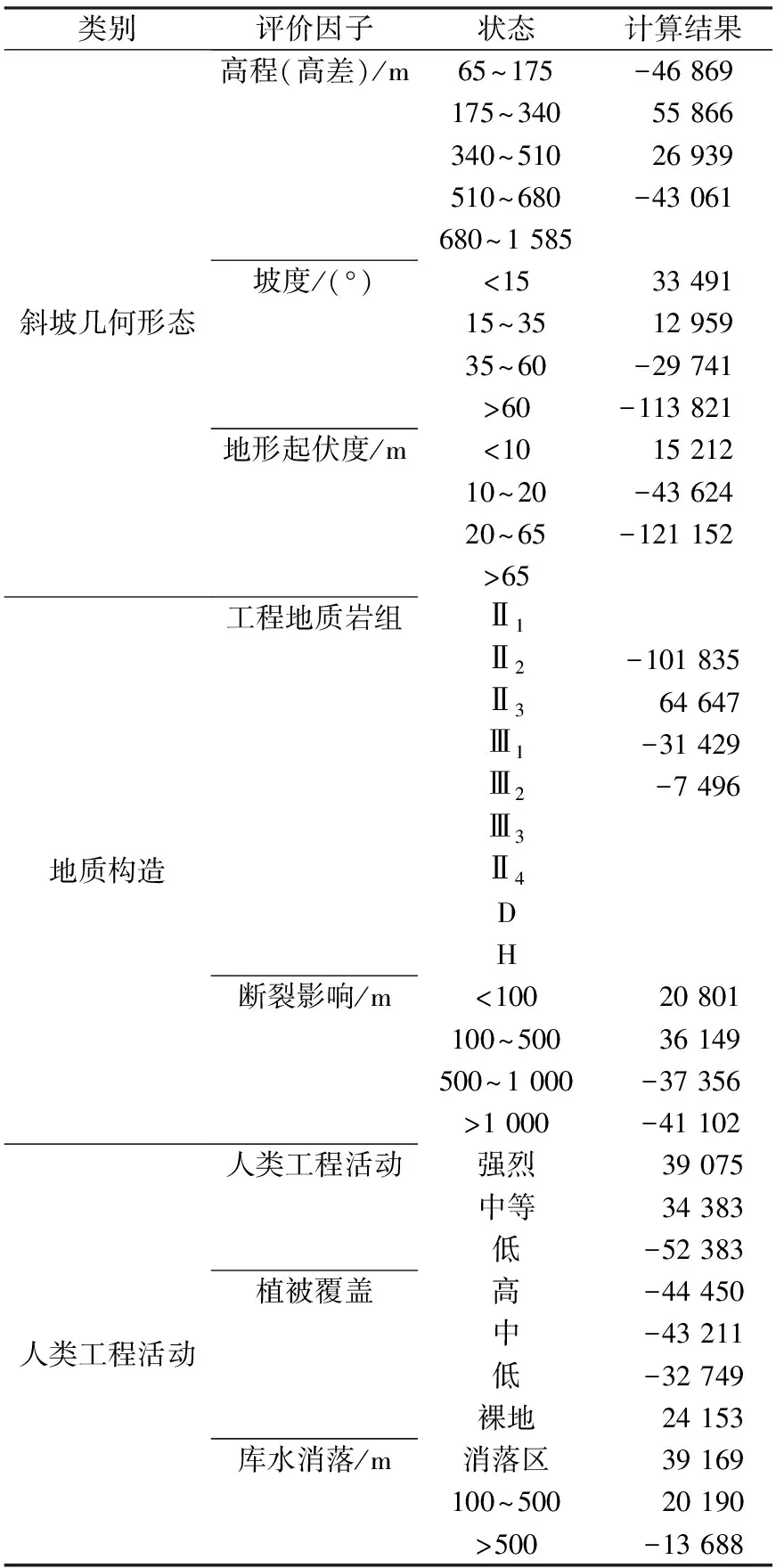

3.2 信息量计算

根据研究区地形地理数据,将本次易发评价单元划分为10 m×10 m,九畹溪划分的评价单元总数为1 262 158个。将选取的评价因子图层与地质灾害分布图在GIS中作空间分析,分别得到滑坡等各类地质灾害的信息量计算结果(表1-表3)[6]。

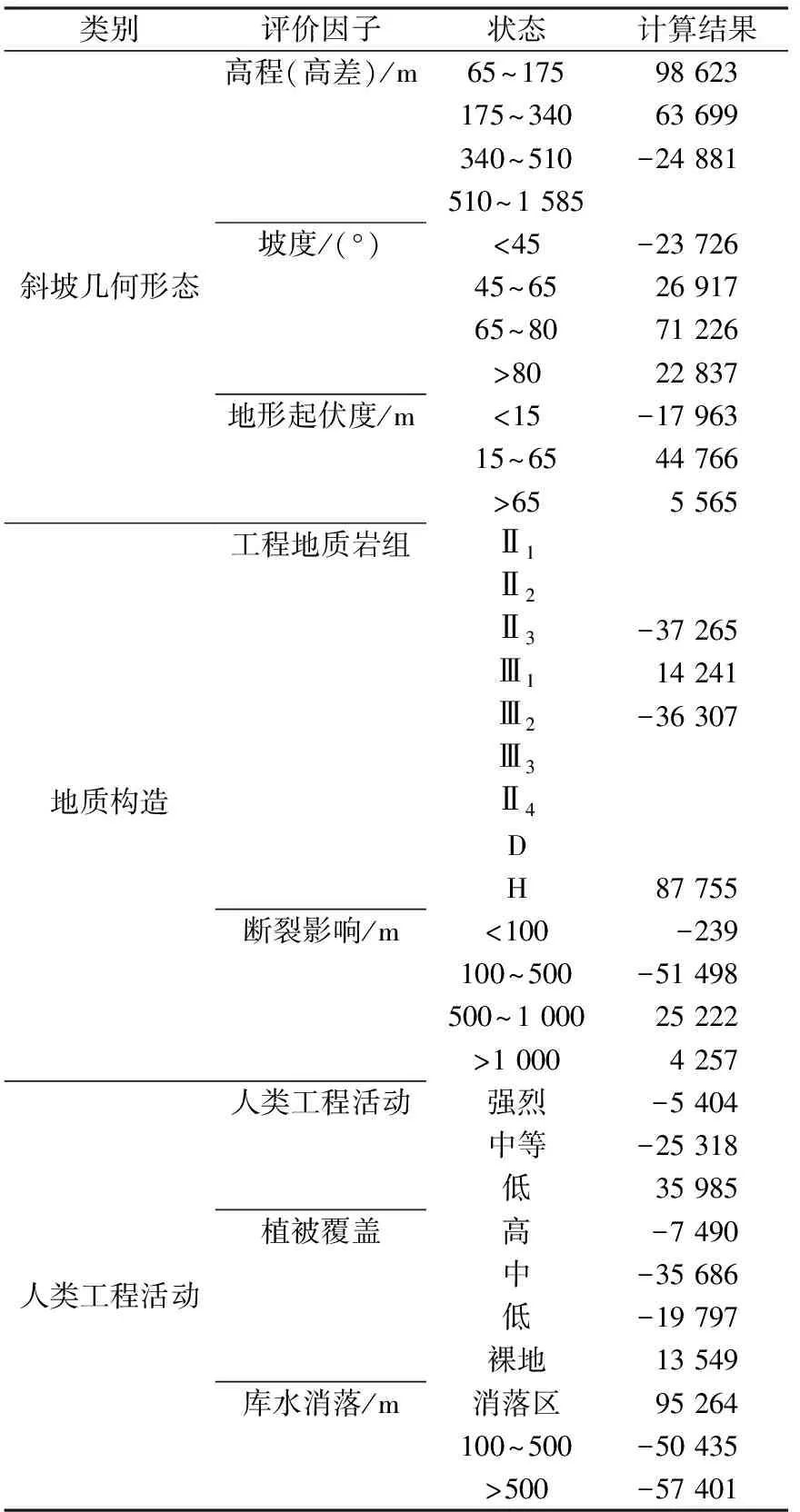

表1 研究区滑坡易发程度信息量计算结果Table 1 Calculation results of landslide susceptibility informationin the study area

表2 研究区崩塌易发程度信息量计算结果Table 2 Calculation results of information quantity ofcollapse susceptibility in study area

表3 研究区不稳定斜坡易发程度信息量计算结果Table 3 Calculation results of information quantity ofvulnerable degree of unstable slope in study area

通过比对各类地质灾害信息量计算结果,不难发现不同致灾因子对于不同的地质灾害致灾效果有明显区别,如崩塌体的发育对于区域斜坡地形起伏度的变化较为敏感,滑坡体主要发育于研究区35°以下缓坡地带,不稳定斜坡主要发育在公路沿线。

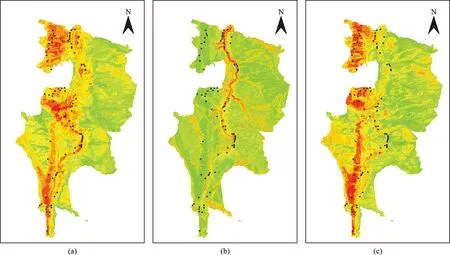

针对各类地质灾害信息量计算结果,结合专家的主观经验,利用GIS栅格计算功能,分别叠加各类致灾因子栅格图,得到研究区不同地质灾害的易发程度评价图(图4)[7]。

图4 九畹溪各类地质灾害易发程度评价图Fig.4 Evalvation diagram of susceptibility of various geological disasters in Jiuwanxi(a).滑坡;(b).崩塌;(c).不稳定斜坡。

3.3 评价结果

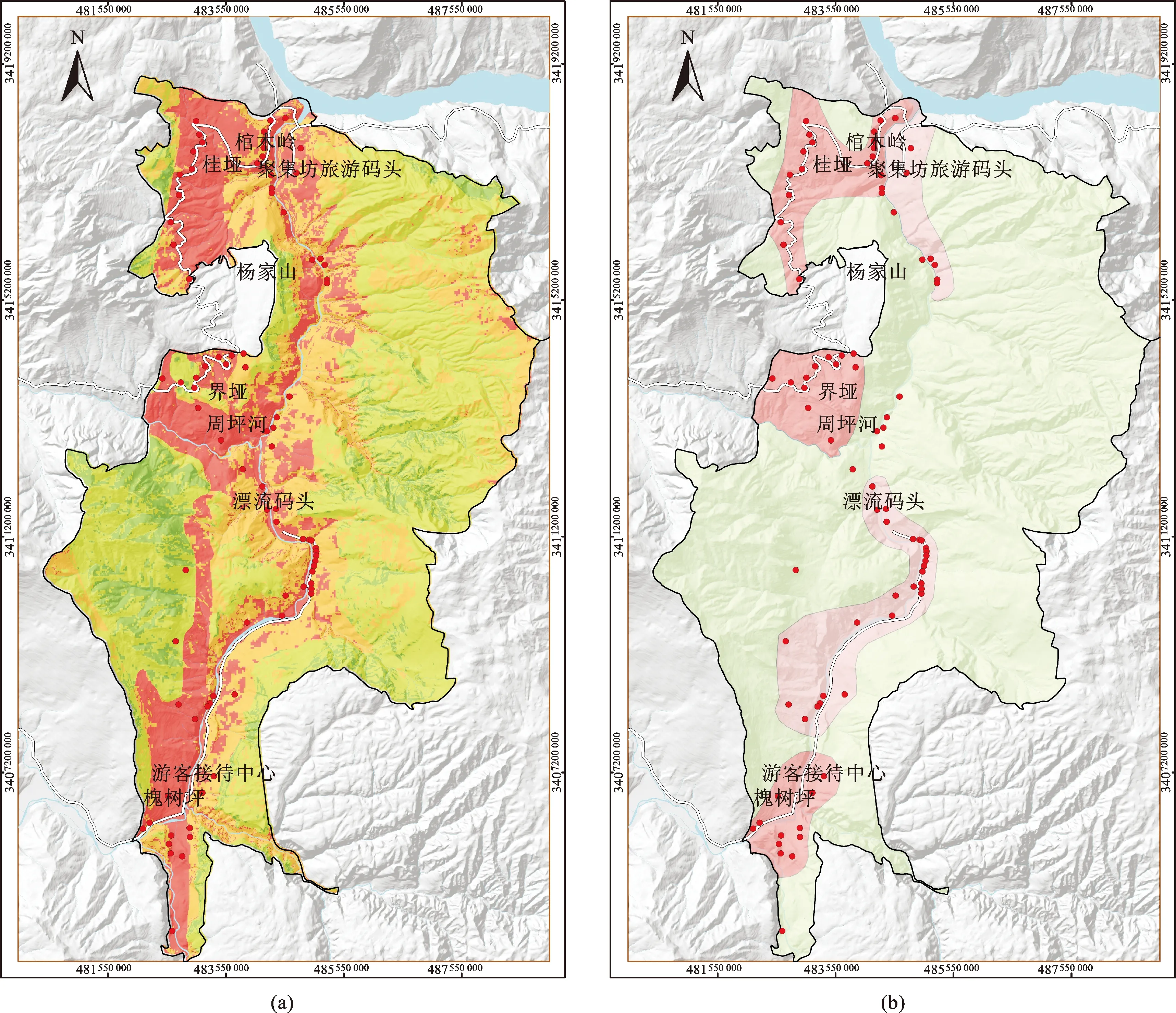

根据叠加各类地质灾害易发程度评价图,获得研究区地质灾害易发程度评价分区图(图5-a)。

根据各单元易发性级别,本着同类归并的原则,参考地貌和地质界线,分别圈出地质灾害高易发区、中等易发区和不易发区,并进行分区评价。根据此原则,将九畹溪流域地质灾害易发程度划分为高、中、低三级易发区(图5-b)。

图5 九畹溪地质灾害易发程度分区Fig.5 Division of geological disasters suscoptibiliy in Jiuwanxi(a).易发程度分区评价图;(b).易发程度分区拟合图。

高易发区面积12.21 km2,占全区总面积的19.48%;分布地质灾害点40处,占灾害点总数的45.98%,点密度3.28处/km2。根据地质灾害发育类型和地域的不同,高易发区又分为3个亚区,桂垭不稳定斜坡、崩塌高易发亚区,界垭不稳定边坡、滑坡高易发亚区,槐树坪不稳定斜坡、滑坡高易发亚区。

中易发区面积17.68 km2,占全区总面积的28.19%;目前分布地质灾害点24处,占灾害点总数的36.36%,点密度1.36处/km2。根据地理位置和灾害类型的不同,中易发区分为2个亚区,即下溪河—悬岩沟崩塌、滑坡中易发亚区,九畹溪景区公路崩塌中易发区。

低易发区包括高、中易发区以外的区域,主要为九畹溪沿岸中上部,面积32.81 m2,占全区总面积的52.33%。

评价结果与研究区环境地质条件、地质灾害发育现状及工程建设引发地质灾害特点相一致,获得了项目专家组的高度认可,体现了基于GIS的信息量法评价的准确性及合理性。

4 结论

本文利用信息量法模型进行地质灾害易发性评价,在选取及计算评价因子时充分考虑不同致灾因子与不同地质灾害的关系,避免因忽视各类地质灾害发育的特点而制订统一相同的评价及计算方法,利用GIS软件空间分析功能生成各类地质灾害易发程度评价图,最终引进专家经验,经叠加分析得到更为合理的评价分区图。以九畹溪为例的应用表明,本方法评价结果与区域地质灾害详细调查的评价结果基本一致。这说明,基于GIS的信息量法在地质灾害易发性评价上切实可行,并具有广泛应用价值。