云南省湿地生态监测体系建设构想

李玲芬,董 磊

(1. 云南省湿地保护管理办公室,云南 昆明 650224; 2. 云南省林业调查规划院,云南 昆明 650051)

建设湿地生态监测体系,全面掌握湿地生态系统的时空变化规律,是实现湿地有效保护及资源合理利用的基础。然而,云南省目前尚未构建完整的湿地生态监测体系,不利于全省湿地保护的科学决策和湿地资源的合理利用。湿地生态监测是湿地资源保护、管理和利用的基础性工作[1],通过采用科学、可比的方法,在时空尺度上对湿地生态系统结构和功能要素进行观测与测度,定量获取湿地生态系统状况及其变化信息[2]。建立并完善湿地监测体系,有助于全面监测湿地生态系统的时空变化规律,为湿地生态系统的有效保护与管理、湿地资源的合理利用提供科学依据[3-4]。我国政府对湿地监测工作极为重视,2016年国务院办公厅印发《湿地保护修复制度方案》,提出健全湿地监测评价体系;2020年自然资源部印发《自然资源调查监测体系构建总体方案》,要求全面掌握湿地生态质量状况及湿地损毁等变化趋势;2013年通过的《云南省湿地保护条例》规定,应当建立湿地资源监测站(点)网络,开展监测工作;2017年云南省人民政府办公厅印发《关于贯彻落实<湿地保护修复制度方案>的实施意见》,要求加快湿地生态监测体系建设。

云南省先后在国际重要湿地、部分湿地自然保护区和国家湿地公园开展了专项监测。然而,湿地生态监测体系尚未构建完整,对全省湿地生态质量状况、生态系统演变规律、生态承载力等信息的掌握较为欠缺,不利于湿地保护与管理的科学决策。因此,构建云南省湿地生态监测体系极为迫切,这不仅对于提升湿地保护与管理水平和成效,而且对于促进湿地资源的合理利用均具有重要意义。

1 云南湿地概况

据第二次湿地资源调查,云南省湿地总面积56.35万hm2,包括河流、湖泊、沼泽和人工湿地4类,其中河流湿地24.18万hm2、湖泊湿地11.85万hm2、沼泽湿地3.22万hm2、人工湿地17.10万hm2,分别占湿地总面积的42.92%、21.03%、5.72%和30.33%[5]。

云南湿地共记录湿地植物群系189个,湿地植物2 274种,分属204科876属;其中,国家Ⅰ级重点保护野生植物5种,国家Ⅱ级重点保护野生植物7种,省级重点保护野生植物5种,云南特有种116种。全省湿地分布有脊椎动物1 006种,包括水鸟162种,哺乳动物36种,两栖动物127种,爬行动物94种,淡水鱼类587种(亚种);其中,国家Ⅰ级重点保护野生动物18种,国家Ⅱ级重点保护野生动物49种,省级重点保护野生动物22种,云南特有种237种。湿地植物和动物种类以及特有物种种类位居全国之首[6-7]。

云南地处低纬高原,位于长江、珠江、澜沧江、红河、怒江、伊洛瓦底江等6大国内、国际江河的上游或源头,分布在各流域的湿地具有生态区位重要、生态功能突出、类型复杂多样、生物种类丰富、生态景观壮丽、生态系统脆弱等特点,发挥着补给水源、调节径流、净化水体、增加碳汇、减轻侵蚀及保育生物多样性等作用,是流域生态安全的重要屏障。承担的“水塔”“基因库”和“碳库”功能备受国内外关注,在全国湿地保护中具有关键地位。

2 云南省湿地生态监测体系总体架构

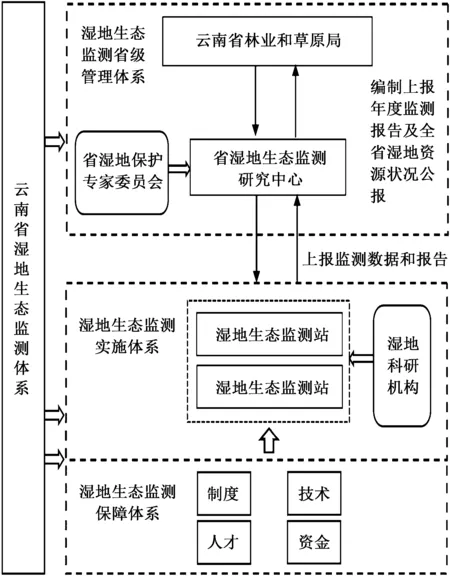

云南省湿地生态监测体系包括湿地生态监测省级管理体系、湿地生态监测实施体系和湿地生态监测保障体系3个部分。湿地生态监测省级管理体系设立省湿地生态监测研究中心,作为全省湿地生态监测主要支撑机构,在省湿地保护专家委员会指导下,负责全省湿地生态监测数据汇总、分析,编制全省湿地生态监测年度评估报告及湿地资源状况公报,开展湿地监测评估研究,提出湿地保护、管理和利用建议。湿地生态监测实施体系由湿地生态监测站、点组成,在省湿地生态监测研究中心指导和湿地科研机构协助下,应用标准化的监测指标与监测技术方法,具体实施生态监测,采集监测数据并编制监测报告,上报至省湿地生态监测研究中心。湿地生态监测保障体系,通过对湿地生态监测管理制度、技术、人才和资金等方面的完善,以保障湿地生态监测体系的正常运行(图1)。

图1 云南省湿地生态监测体系总体架构

3 湿地生态监测实施体系构建

3.1 监测站点布设

根据云南省湿地类型与分布特点,基于自然地理特征的差异,湿地保护与合理利用途径的相似性、流域的连续性,结合行政分区及区域经济社会发展现状,将全省湿地划分为六大湿地生态区[8],即滇西滇西北横断山脉高原湿地区、滇东北中山深切割河流高原沼泽草甸湿地区、滇中和滇东高原湖盆湿地区、滇东南岩溶山原湖泊河流湿地区、滇南中山山原河流湖泊湿地区、滇西南中低山宽谷河流湖泊湿地区。

监测站点的布设首先需覆盖全省六大湿地生态区,选取各区具有典型性和代表性的湿地实施。综合考虑各区监测工作基础,整合已有设施设备、人才队伍,依托国家重要湿地(含国际重要湿地)、湿地类型自然保护区、国家湿地公园等优先布设监测站。

在湿地规模较小,但湿地类型或生物多样性等方面具有独特性的湿地建立监测点,基本满足对全省六大湿地生态区湿地生态状况的监测。全省共构建湿地生态监测站12个、监测点20个(表1)。

表1 云南省湿地监测站点布局

3.2 监测指标体系

监测指标是表述生态系统特征及干扰因素的可度量变量[9],监测的有效性依赖于监测指标的选取和指标体系的建立[2],建立湿地监测指标体系是湿地资源监测体系建设的首要任务[10]。

张明祥等[11]研究提出了中国国际重要湿地监测指标体系。国家层面出台了《重要湿地监测指标体系》国家标准,印发了《国际重要湿地生态特征监测指标》,并出版了《国家湿地公园生态监测技术指南》。云南省结合本省实际,发布了《湿地生态监测》地方标准[12],制定了包括湿地类型与分布、植被、植物、动物、环境、保护状况等方面的监测指标共186项。这类监测指标的实质均为技术指南,标准化和规范化了各指标的应用和实施方法。若全部采用上述指标,无疑会增加监测站点的工作负担与成本;同时,上述部分指标敏感性较低,不能及时反映湿地生态系统状况和演变规律,这类指标的应用无疑增加了监测工作的成本。因此,需筛选部分敏感性较高、操作性强的指标作为全省监测站点均必须开展的常规监测指标,指标应遵循以下原则:

1)科学性原则,即基于湿地所处区位、生态系统特征和属性、生态演替规律、现状等的科学分析,使筛选的指标相对独立、敏感,能够反映湿地消长、生态特征及其生态演变的过程和规律。

2)标准化原则,即基于云南省《湿地生态监测》标准筛选指标,使监测方法、实验方法、分析方法标准化,获得的监测数据具有一致的标准,便于对比。

3)可操作性原则,即基于云南湿地监测现状(监测工作开展情况、人员配置、监测设备配置等),筛选的指标应是监测站、点能够胜任,或通过培训、购置监测设备后能够完成,或部分依托科技支撑单位、CMA中国计量认证的分析测试机构能够完成的指标。

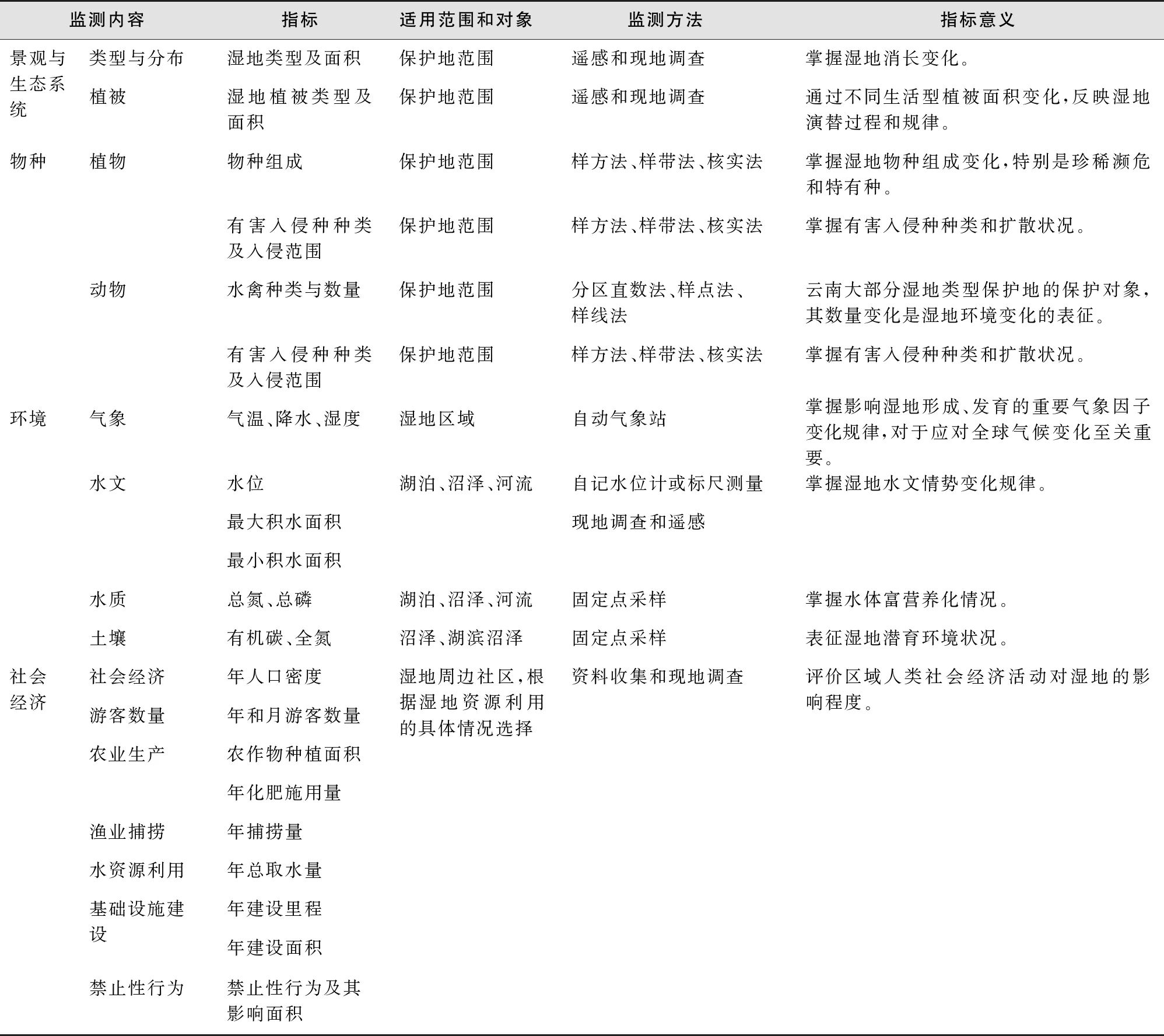

通过初步筛选并经专家咨询,最终确定25项常规监测指标,从景观与生态系统、物种、环境和社会经济方面对湿地生态系统进行监测(表2)。

表2 湿地生态常规监测指标

随着监测技术的发展及监测站点标准化建设的推进和完善,各监测站点在完成常规监测指标的基础上,可增加部分特色监测指标,如洱源西湖监测站可增加泥炭监测指标内容,逐步形成常规指标+特色指标的湿地生态监测指标体系。

4 湿地生态监测保障体系构建

4.1 建立湿地生态监测管理制度

监测站点在湿地科研机构的指导下,编制5年期监测方案和计划,经省级林草行政主管部门核准后实施,不得随意更改或调整;监测站点对设置的监测样地、样方(点)、样线(带)必须设立标识和标记,并采取措施进行保护;监测站点必须制定监测工作制度,确定监测人员职责,明确数据采集、录入、分析、上报工作分工;做好监测资料档案管理,建立监测数据库,录入管理系统;在湿地科研机构指导下完成年度监测报告的编写。

监测人员为监测数据真实性和准确性的第一责任人,在开展监测工作前应接受专业培训,掌握监测设备使用、物种识别、采样等基本技能,规范填写记录表。各级林草行政主管部门和监测站点负责人为数据质量主要负责人对监测工作进行检查和数据质量把关,确保监测结果准确、真实、完整。省级林草行政主管部门不定期组织专家对监测站点的数据进行技术审查和质量评估,对监测设施和设备使用情况进行检查。

利用物联网、3S技术、自动化、云计算、大数据等新科学、新技术,整合全省湿地生态监测信息、数据成果,实现向上对接国家数据平台,向下对接各监测站点实时信息、数据交换,充分将监测数据应用到考核考评、宣教、生态状况评估及保护管理决策参考中,并定期发布全省湿地生态监测数据及评估报告。

4.2 建立湿地生态监测技术支撑体系

发挥云南省湿地保护专家委员会的作用,建立健全专家咨询机制,为湿地生态监测站点分批布局和建设、日常监测工作的开展提供科学技术支撑和服务。鼓励监测基础较好的监测站点开展自主监测。监测能力较弱的监测站点可与科研院(所)、大专院校等合作开展监测,也可通过委托、采购等方式探索向社会力量购买服务机制。

4.3 建立湿地生态监测人才培养体系

发挥云南省湿地保护专家委员会和相关高校、科研院(所)的作用,定期组织专家对监测站点技术人员进行培训,使其能够熟练掌握使用监测设备、物种识别、采样等基本技能,能够胜任监测工作。选拔监测站点工作人员,通过在职进修等方式,专业学习湿地生态相关专业知识,促进人员专业素质的提高和工作成效的提升。通过引进高校和科研院(所)湿地生态相关专业毕业生,为监测工作的持续开展引入新生力量。

4.4 建立湿地生态监测资金保障体系

目前,全省湿地生态监测工作主要靠国家湿地保护补助资金、相关科研课题以及有限的合作项目等,单一、不持续的经费来源不仅严重制约了全省湿地生态监测工作的展开,而且不能保障现有监测工作的连续性。湿地生态监测是社会公益性项目,政府投入是建设的主要来源,应积极争取各级财政对湿地生态监测的稳定持续投入;同时,不断拓宽融资渠道吸纳社会资金,保证湿地生态监测工作的常态化,推进全省湿地生态监测体系的建设和发展。

5 结语

随着社会经济的发展和人口增长,湿地资源保护与经济发展之间的矛盾日益突出,湿地生态系统的保护问题已成为当今国际社会热点,也是各级政府面临的当务之急。云南省复杂多样的自然地理环境造就了云南湿地具有类型多、分布广、区域差异显著、生物多样性丰富等鲜明地域特色,但依然面临湿地面积锐减、湿地结构和功能严重退化等问题。因此,构建完整的云南省湿地生态监测体系,掌握全省湿地生态质量状况、生态系统演变规律和生态承载力等信息,利用监测成果数据有针对性地制定保护对策,对加强云南高原湿地保护,维护湿地生态系统结构和功能的稳定,推进全省湿地保护事业发展具有重要现实意义。