不同年龄患者颈动脉斑块的高分辨磁共振研究

高 晓 冯莹印 纪盛章

天津市第四中心医院,天津 300140

缺血性脑卒中是一类严重威胁人类健康和寿命的常见疾病,具有发病率高、病死率高、致残率高的特点,全世界1/6 的人一生中会发生卒中,每6 s 就有一个人死于卒中。全球3 000 万脑卒中病人,中国约占1/3,缺血性脑卒中占85%,已成为人类第一致残致死疾病[1-5]。如何早期预防、延缓缺血性脑卒中的发生发展,是几十年来众多学者的研究目标。从病理生理学角度神经细胞的缺血缺氧耐受性极差,血供停止4 min就可造成不可逆性死亡,这是制约卒中治疗效果的瓶颈。以往众多学者致力于脑卒中后缺血半暗带的研究,以期缩小中心坏死区范围,但是成效甚微。因此对脑卒中的前期预防、减少脑卒中发生更为迫切。粥样硬化造成的管腔狭窄程度与缺血性脑血管疾病的发生率呈正相关[6-7]。但近十余年颈动脉斑块的研究证实缺血性脑卒中事件的发生、发展与动脉易损斑块的存在密切相关,与管腔的狭窄程度无明显相关性,轻度的动脉狭窄即可存在明显的易损斑块[3-6,8-9]。因此对斑块成分分析及稳定性的评估较管腔狭窄对缺血性脑卒中前期预防能提供更多有价值的临床信息。

超声、CT、MR作为无创性检查评价手段,对斑块的有无、大小、范围、管腔狭窄程度以及管腔重构情况已经能够准确评价,但对斑块内易损成分的定量分析,包括纤维帽的厚薄及完整性、脂核、斑块内的出血、钙化、炎性反应的定量分析及斑块稳定性的评估,是目前影像学检查手段的难点所在。高分辨MRI 作为无创的检测手段,结合黑血及亮血技术,2D 与3D技术互补,可清晰显示血管组织结构、管壁厚度、斑块成分等信息,已经能够准确分析斑块的形态及组成成分的特点[10-11],并准确定量分析斑块易损成分、判断其稳定性,为缺血性脑卒中的早期预防与个性化干预提供客观的数据支持,是目前研究的热点[11-14]。本文旨在通过高分辨MRI 分析不同年龄阶段中老年人斑块的特征,为颈动脉斑块的个性化干预提供客观的数据基础,为中老年患者缺血性疾病的预防提供更多的依据。

1 资料与方法

1.1 临床资料收集2013-09—2014-09 天津市第四中心医院收治的缺血性脑血管病住院患者112 例,9 例患者因影像质量较差无法分析被剔除,共103例影像符合分析标准。入组标准:40周岁及以上,且为≤14 d内出现脑缺血症状。排除标准:可疑心源性脑卒中患者,颅内出血、肿瘤、炎症等引发的神经功能缺损患者,入组时正在接受治疗,有MR 检查禁忌证患者。入组患者中男63例,女40例,年龄41~81 岁,中位年龄62 岁。将入组患者按照年龄每10 a间隔分为5组,A1组:40~49岁,5 例;A2 组:50~59 岁,31 例;A3 组:60~69 岁,39例;A4组:70~79岁,26例;A5组:80~89岁,2例。所有患者均知情同意。

1.2 颈动脉高分辨MR 图像使用Philips Intera Achieva 3.0T 超导磁共振扫描仪及专用的表面线圈扫描颈动脉,固定患者下颌及颈部,表面线圈中心置于两侧下颌角。扫描过程需要静止并减少吞咽。先获取颈动脉2D TOF,并获得MRA,从而准确定位颈动脉分叉,以责任侧颈动脉血管分叉处为中心定位其上下2 cm的扫描范围,分别行横轴位3D TOF、T1WI、T2WI、3D MP RAGE 及冠状位3D MERGE 扫描,主要参数分别是:3D TOF:TR/TE=20/4 ms;T2WI QIR:TR/TE=800/10 ms;T2WI MDIR:TR/TE=4 000/50 ms;3D MP RAGE IR TFE:TR/TE=9.0/5.5 ms;3D MERGE:TR/TE=10/4.8,FOV=14 cm×14 cm;矩阵256×256,重建的最小分辨率0.55 mm×0.55 mm,层厚/间距=2 mm/0 mm。3D MERGE FOV 25 cm×16 cm×7 cm,层厚/间距0.7 mm/0 mm。3D TOF、3D MERGE共100 层图像,T1WI、T2WI、3D MP RAGE 共16层图像。

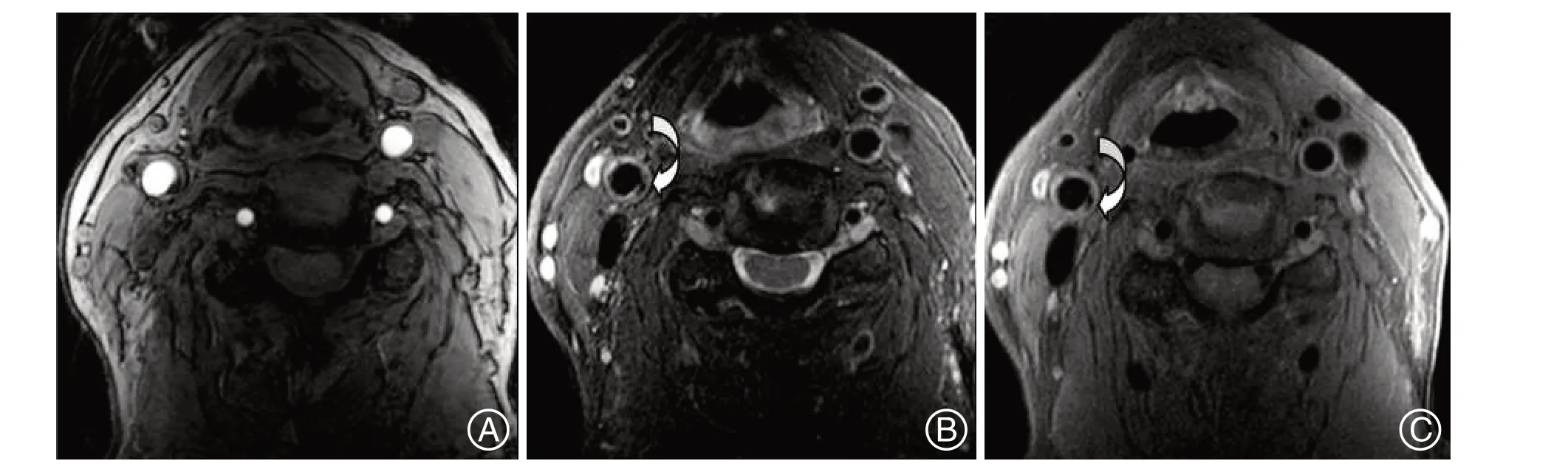

1.3 图像评估与分析所有患者颈动脉高分辨MR图像质量(1~5分)由两位MRI诊断专家评估:1分表示管壁及边界无法识别;2分表示管壁不清;3分表示管壁模糊可见;4分表示管壁清楚;5分表示血管锐利可见(图1),评分为1 的图像剔除[15]。颈动脉斑块易损成分的识别由两位经过系统培训的影像诊断专业人员分析纤维帽、脂质坏死核心、斑块内出血及钙化[10-11]。

图1 颈动脉高分辨MR成像,清楚显示管壁 A:3D MERGER;B:TOF;C:T2WI;D:T1WIFigure 1 High resolution MR imaging of the carotid artery with clear visualization of the canal wall.A:3D MERGER;B:TOF;C:T2WI;D:T1WI

1.4 统计学分析应用SPSS 17.0 统计软件,分类变量采用百分比(%)表示,计量资料采用t 检验,组间比较采用方差分析,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

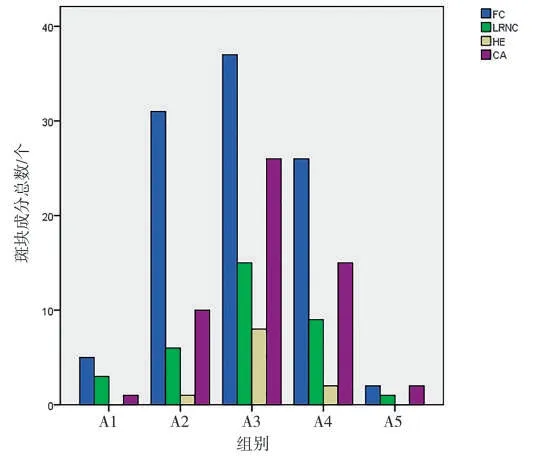

所有入组患者颈动脉高分辨MR 图像质量均符合分析条件,能够清楚显示斑块及易损成分。A1~A5斑块易损成分汇总见图2,通过组间比较,纤维帽、脂质坏死核心的发生随年龄的变化差异无统计学意义(P=0.51、0.28)。而斑块内出血、钙化的发生随年龄的增长呈增高趋势,并存在显著性差异(P=0.047、0.013),其中斑块内出血以A2、A3 组间差异明显(P=0.021),斑块内钙化的差异主要体现在A1 与A3 组(P=0.043),A1 与A5 组(P=0.049),A2 与A3组(P=0.04),A2与A4组(P=0.049)。

图2 不同年龄患者斑块易损成分对比 FC:纤维帽;LRNC:脂质坏死核心;HC:出血;CA:钙化Figure 2 Comparison of vulnerable components of plaques of different ages patients. FC:fibrous cap;LRNC:lipid-rich necrotic core;HC:hemorrhage;CA:calcification

3 讨论

本研究通过比较不同年龄中老年患者颈动脉斑块易损成分的特征发现,斑块内出血、钙化的发生随年龄的增长呈增高趋势,提示临床对斑块内出血、钙化早期干预能够延缓斑块的进展,降低其易损性,从而能够在一定程度上减少缺血性脑卒中的发生。

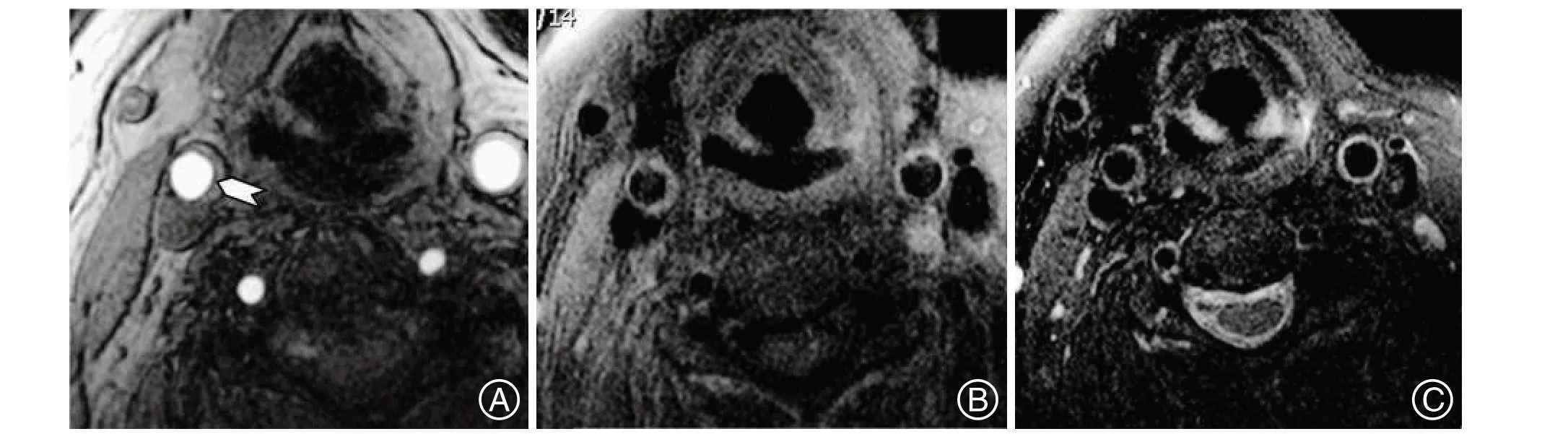

高分辨MRI是无创的检查方法,分析斑块形态和成分具有高度的敏感性与特异性[16-19]。多项研究表明高分辨MRI对颈动脉斑块具有很好的分析能力[20-22]。通过与病理组织学的对照,综合分析纤维帽、坏死脂质核心、斑块内出血、钙化在3D TOF,T1WI,T2WI,3D MP-RAGE,3D MERGE 序列的信号特点,明确各易损成分的MR 信号特点。通常,TOF 序列上完整纤维帽显示带状低信号,T1WI、T2WI序列上呈等/较高信号(图3);TOF序列脂质坏死核为等/稍高信号,T1WI 为等/高信号,T2WI 呈低信号(图4);不同时间的出血其信号也不同,TOF序列上新鲜/偏陈旧出血为高信号,其他各序列上主要为等/略高信号,陈旧性出血均为低信号(图5);钙化在各序列上均呈低信号(图6),进一步证实了MRI 在研究颈动脉粥样硬化斑块的精确性和可重复性[15,24-25]。MRI对纤维帽的定量分析与病理有很好的相关性[26-27]。根据纤维帽可以将斑块分为3 类:(1)完整而厚的纤维帽:TOF显示为管壁内侧均匀一致的低信号,且TOF、TIWI、T2WI管壁内侧光滑;(2)完整而薄的纤维帽:TOF序列管壁内侧未见低信号,其他序列管腔表面光滑;(3)不连续的纤维帽:TOF序列显示管壁内侧可见低信号不连续或无法显示,TOF、T1WI、T2WI序列管不规则,管壁内侧可见高信号。不连续或完整的薄纤维帽与近期的缺血性事件的发生明显相关,能够高风险的诱发TIA或缺血性脑卒中。大的脂质核心是造成斑块不稳定的另一重要因素。MORENO 等[27]研究表明坏死脂质核心占比多于40%,斑块容易破裂。另有多项研究表明,MRI增强扫描能够更好地区分纤维帽与脂核[28-29]。增强扫描纤维帽信号能够提高79.5%,而坏死脂质核心信号则下降28.6%[30],出现更好的对比,更容易勾画脂质坏死核心的界限,获得更准确的结果。尽管NAGHAVI 等[31]研究分析出血并不是决定斑块稳定性的主要标准,但是多项研究表明,出血可加速斑块的不稳定性。钙化对斑块的稳定性尚存在争议。以往研究分析,钙化斑块的风险相对低。但新近研究表明,钙化的位置可能对其稳定性存在一定的影响[32]。LI等[33-34]研究发现,薄纤维帽内的钙化使纤维帽的最大剪切力增加47.5%。反之,脂质坏死核心内或远离纤维帽的钙化,不会增加剪切力。斑块内血栓和炎症在斑块的发生、发展、破裂方面起着极其重要的作用[35-36]。有研究表明MRI有较大的潜力辨别斑块内血栓及分期,在T1WI 和T2WI 序列有相似的信号变化。T1WI、T2WI 序列新鲜血栓(<6 h)呈稍高信号,在T2WI 序列上其信号更明显;随着时间的延长信号渐增,最强的信号出现在l周时,与周围组织有明显的对比;6 周后信号逐渐减弱稳定,并与周围软组织信号相同。病理研究证实,炎性的斑块内单核巨噬细胞、T淋巴细胞浸润以及新生成的血管相对常见,并对斑块中的其他细胞或间质产生作用,如抑制生成胶原纤维、并促进已存在的变性、诱导易破裂出血的新生毛细血管生成等,改变斑块的形态与结构,使其易破裂[36]。对比剂的使用能够对斑块内新生毛细血管、炎症反应的严重程度及斑块成分提供更多的信息。大量研究表明,MRI增强检查在管壁形态和斑块成分的分析有更好的精确性和可重复性[29,37-38]。

图3 TOF序列完整的纤维帽()呈带状低信号,T1WI、T2WI呈等/较高信号,一般情况下TOF上无带状低信号则为薄纤维帽 A:TOF;B:T1WI;C:T2WIFigure 3 The complete fibrous cap()shows banded low signal on TOF and equal/high signal on T1WI,T2WI. Generally,if there is no banded low signal on TOF,it is a thin fibrous cap. A:TOF;B:T1WI;C:T2WI

图4 脂质坏死核心()在T1WI、TOF序列呈等/高信号,T2WI呈低信号 A:TOF;B:T2WI;C:T1WIFigure 4 Lipid necrotic core()showed equal signal on T1WI and TOF,and low signal on T2WI. A:TOF;B:T2WI;C:T1WI

图6 钙化()在所有序列均呈低信号 A:TOF;B:T2WI;C:T1WIFigure 6 Calcification()showed low signal in every weighted image. A:TOF;B:T2WI;C:T1WI

作为缺血性脑卒中的重要危险因素,颈动脉粥样硬化性斑块已引起国内外学者的广泛关注。依据2013年缺血性脑卒中流行病学调查研究,≥40 岁人群缺血性脑卒中发生率明显升高[39],所以本研究对象为40 岁以上中老年患者,其中40~49岁组数量相对较少,主要是由于这一年龄段人群发生缺血性脑卒中事件的概率相对较低,而80~89岁年龄组只有2例,原因可能为这一年龄阶段的患者耐受性差,加之MR 扫描时间长,不能配合完成影像采集工作,或采集的影像质量差,不能达到分析标准,所以本研究中50~59岁组、60~69岁组及70~79 岁组患者数量较多,与中国缺血性脑卒中的发病率基本一致[39]。

本研究发现,随年龄的增长,斑块内出血及钙化的发生率呈增高趋势,尤其以50~59岁、60~69 岁间差异明显,与GUPTA 等[40]研究结果基本一致。GUPTA 等[40]研究显示,颈动脉斑块内出血与颈动脉粥样硬化患者未来卒中或短暂性脑缺血发作的风险增加明显有关(OR=4.59,95% CI 2.91~7.24)。另有相关研究表明,颈动脉粥样硬化的多发钙化、表面钙化及混合钙化与斑块内出血有明显的相关性(OR=10.1,95% CI 3.3~30.4;OR=29.4,95%CI 4.1~210.8;OR=27.9,95% CI 7.3~107.1)[41]。

纤维帽、脂质坏死核心的发生在各个年龄组间比较差异无统计学意义,分析其原因:(1)依据文献资料3D TOF平扫观察管腔血流边缘线样低信号定义为厚纤维帽,未见明确低信号定义为薄纤维帽,存在一定的误差;(2)脂质坏死核心超过斑块体积40%定义为大脂核,为易损成分,由于本研究中没有定量分析软件精确计算脂质核心的体积,所以脂质核心大小的评价也存在一定的计算误差。

颈动脉斑块内出血、钙化的发生随年龄的增长呈逐渐增高的趋势,提示对斑块内出血、钙化早期干预能够延缓斑块的进展,降低其易损性,从而能够在一定程度上减少缺血性脑卒中的发生。纤维帽和大脂质核心的发生随年龄的增长未见明显变化,可能与本研究中纤维帽发生率高、脂质核心的测量缺乏严格的定量工具有关,需要大样本进一步证实。