世界能源转型大势与中国油气可持续发展战略

侯梅芳 潘松圻 刘翰林

中国石油勘探开发研究院

0 引言

中国经济社会发展已经进入一个新阶段,高质量发展是当前和今后一个时期的主题,而我国长期以来对化石能源的高度依赖、粗放低效的能源发展方式,已经成为影响经济社会发展质量的现实问题。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出,我国将在2035年建成现代化经济体系,并明确提出单位GDP能耗降低、单位GDP二氧化碳排放量降低等约束性指标。从国家提出的一系列理念、规划和目标来看,构建“清洁低碳、安全高效”的能源体系是对我国能源高质量发展的根本要求。特别是2020年9月习近平主席代表中国向全世界庄严承诺“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”(以下简称“双碳”目标)。“双碳”目标的提出,为我国能源发展确立了清晰的阶段性目标,明确了全新的、更高的要求[1-2]。

作为能源体系中的重要组成部分,油气行业如何适应未来的发展,已成为当前的重大课题。在碳中和如此重大的国家战略目标面前,油气行业不仅不可缺席,而且还须主动作为、坚持可持续发展。为此,我国油气行业需要掌握和预判世界能源发展的趋势,落实国家低碳战略要求,深化认识面临的形势,进一步明确未来油气功能新定位,深入研究油气可持续发展战略。

1 世界能源发展的规律和趋势

1.1 世界能源正在进行“第三次重大转换”

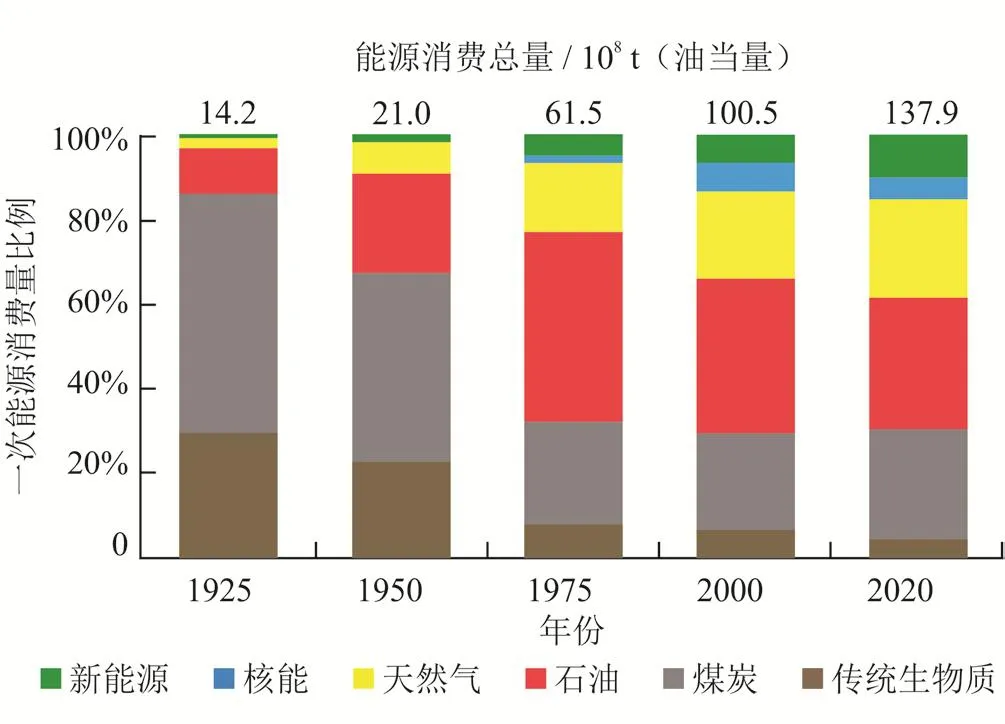

能源是人类经济社会发展的重要物质基础。自19世纪以来,全球一次能源消费量、GDP和人口数量迅速增长。据BP的统计数据,2020年全球一次能源消费量达138×108t(油当量),比2000年增长约41%,比1900年增长约16倍;1900年以来GDP增长约160%,人均能源消费量增长约80%;世界人口从1800年的10亿发展到现在约77亿[3]。

人类文明发展进程也是一部能源发展史,能源推动人类文明进步,人类文明也在不断探索新的能源。18世纪前,人类只限于对风力、水力、畜力、薪柴等天然能源的直接利用,特别是薪柴在世界一次能源消费结构中长期占据主体地位。18世纪后期,第一次工业革命引发各领域的技术创新和产业兴起,随着蒸汽机的发明,煤炭得到大规模的应用,并替代薪柴成为主体能源,自此完成从薪柴到煤炭的第一次能源重大转换。19世纪末期,内燃机的发明推动石油化工产业发展,1965年石油取代煤炭成为第一能源,自此完成从煤炭到油气的第二次能源重大转换[4]。化石能源的发现和利用,极大地提高了劳动生产率,使人类由农耕文明进入工业文明,推动人类社会大繁荣、大发展,但与此同时也带来了日益严重的环境污染和气候变化问题,迫使人们反思只讲发展不讲保护、只讲利用不讲修复的发展方式。随着科学技术的发展和“双碳”目标的提出,在技术和政策的双重驱动下,世界能源步入低碳转型,自此开启从传统化石能源到新能源的第三次能源重大转换。

从以上三次能源重大转换历程可以看出,能源发展就是主体能源不断更替升级、能源转化利用方式不断进步提升的过程。在此过程中,主体能源的能量密度不断提高、碳排放强度逐渐降低、技术依赖性不断增强[5](图1)。在碳中和目标下,世界能源将加速低碳转型,传统化石能源占比快速下降,非化石能源加速成为主体能源,能源消费结构将由煤炭、石油、天然气和新能源“四分天下”最终发展成为以新能源为主的“一大三小”新格局[6]。但是,能源转型又是一个漫长的、渐进的过程,在未来很长一段时间内,石油、天然气、新能源、煤炭都将在世界能源体系中占据重要的份额[7]。

图1 1925—2020年全球一次能源消费结构变化趋势图

1.2 世界能源发展呈现出“四大趋势”

尽管能源转型是一个长期复杂的发展过程,但能源结构清洁化、能源生产科技化、能源消费电气化、能源管理智能化已成为世界能源发展的“四大趋势”,分述于下。

1)能源结构清洁化。上述三次能源重大转换都具有低碳化、清洁化的特征,特别是正在进行的第三次能源重大转换,以更加清洁的新能源替代二氧化碳排放密集的化石能源,更加显著地体现了能源结构清洁化的特征。能源结构清洁化又可以细分为能源清洁化和清洁能源化两个阶段。短期内传统化石能源仍然占据主导地位,能源结构清洁化更多的是低碳化石能源替代高碳化石能源,以及高碳化石能源自身的清洁开发利用。从长远来看,能源发展必然走向清洁能源化,风能、太阳能、核能等新能源是第三次能源转换的最终归宿[8]。

2)能源生产科技化。由最初人类直接从自然界获取薪柴燃烧使用,发展到煤矿开采利用,再到油气田勘探开发,科学创新和技术进步在能源生产中发挥着越来越关键的作用[4]。煤炭、石油、天然气等化石能源都属于资源依赖型,所受限制主要在于资源的不可再生性。而风能、太阳能、核能等可再生能源的开发利用则高度依赖于科学技术,能否规模化效益化应用更多地受制于科技发展进步。当前以科技化为导向的能源革命,将重塑世界能源版图,使得每个国家都有可能凭借掌握关键核心技术来实现能源独立。

3)能源消费电气化。人类使用薪柴和煤炭都是以直接燃烧利用热能为主;随着蒸汽机和内燃机的发明,能源利用向动能转换;后又随着电磁感应的发现,能源利用开启了电气化时代。在碳中和目标下,能源使用将加快从以一次直接利用为主转变为以电气化二次利用为主,化石能源作为能源载体的直接使用量将逐步减少。预计到2050年,电能将成为最主要的能源载体,占全球能源消费量的比重将超过50%。各行业电气化水平也将大幅度提升:建筑业电气化率将从当前的32%上升到73%;工业电气化率将从26%上升到35%;交通业电气化率将从1%跃升到49%[9]。

4)能源管理智能化。以大数据、物联网、人工智能为核心的信息技术正在重塑全球竞争格局,对能源转型也起到了巨大的推动作用。能源技术与信息技术的深度融合,将推动能源行业数字化转型、智能化发展,创新能源管理模式。构建能源互联网,实现能源互联、智能管理和调配,从集中式利用发展为智能化平衡用能,以清洁、智能、高效为核心的“新能源”+“智能源”是世界能源转型的必然趋势[1]。

2 中国能源高质量发展所面临的挑战

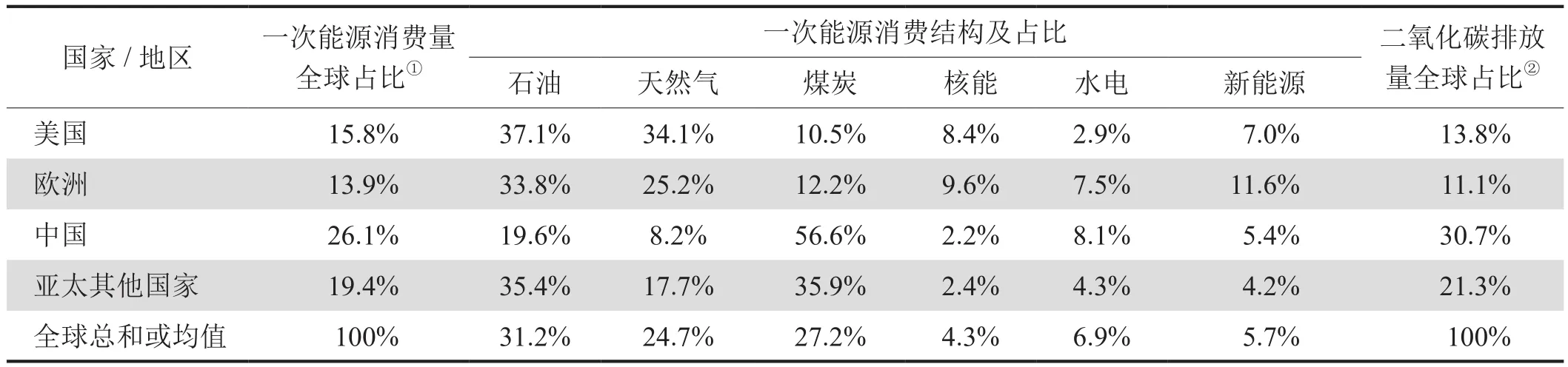

中国已成为世界能源消费第一大国和二氧化碳排放第一大国。2020年,我国一次能源消费量达36×108t(油当量),占全球总量的26.1%,二氧化碳排放量达99×108t,占全球总量的30.7%。我国能源消费总量略低于美国和欧洲之和,但碳排放量却远高于二者之和。随着我国工业化进程继续推进,能源消费量和二氧化碳排放量还会持续增加[10]。我国的资源禀赋具有“富煤而油气不足”的特点,长期以来,化石能源特别是煤炭占据能源消费的主体地位。2020年,我国一次能源消费结构中煤炭占比达56.6%,远高于世界平均水平的27.2%(表1)。

表1 2020年世界主要国家和地区一次能源消费量、一次能源消费结构、二氧化碳排放量情况统计表

鉴于以上现实情况,加之我国从碳达峰到碳中和的过渡期只有30年,远低于发达国家的平均过渡期,决定了我国构建“清洁低碳、安全高效”的能源体系,实现碳中和目标,要比其他国家任务更重、时间更紧,能源高质量发展面临十分严峻的挑战。

1)挑战一:在以煤炭为主的能源消费结构下,如何实现煤炭清洁高效利用和能源稳妥有序接替。能源低碳转型绝不是对煤炭产业实行“一刀切”,清洁能源不是只看“出身”,而是要看最终排放。煤炭不是不发展,而是由限制发展、减量发展到低碳转型发展。立足我国的资源禀赋,同时考虑国家能源安全和经济稳定发展的底线,煤炭的主体能源地位在短期内无法发生根本性变化,煤炭清洁高效利用成为能源转型的关键。需要通过落后产能淘汰、现役机组改造、技术变革升级,加快形成技术密集型的清洁高效煤炭产业。随着西方发达国家逐步退出燃煤发电,我国应利用既有的优势,提升煤炭产业整体竞争力,成为世界煤炭高效清洁开发利用技术的引领者。未来,煤电的定位将转向对国家能源安全和经济社会发展的基础保障性和新型电力系统的调节性。在大力推动煤炭清洁高效开发利用的同时,还需要加快治理散煤燃烧,逐步减少直至禁止散煤燃烧,推动煤炭、石油、天然气和可再生能源的有序接替,确保能源转型的稳健性和风险的可控性。

2)挑战二:在油气对外依存度持续攀升的情况下,如何保障国家能源安全。中国已经是世界第一大油气进口国,据BP的统计数据,2020年我国原油总消费量达7.1×108t,国内原油产量为1.95×108t,天然气总消费量达3 306×108m3,国内天然气产量为1 940×108m3,供需缺口巨大,石油和天然气的对外依存度分别高达73%和41%[10]。与此同时,我国油气进口来源地集中于中东、非洲地区,运输路线单一、海上通道严重依赖马六甲海峡,面临该海峡“锁喉”的重大风险。我国已开启全面建设社会主义现代化国家的新征程,经济社会发展和人民日益增长的美好生活需要,将推动我国能源消费量持续增长。虽然中国油气产量增长速度居世界前列,但仍然赶不上需求量增长的速度,预计到2050年我国在油气方面依然将存在着很大的“赤字”,国内油气供应仍将在很大程度上依赖进口(表2)。

表2 2050年世界主要国家和地区油气净出口量预测表

据国家能源局的信息,当前我国能源供需总体保持平衡,安全风险总体可控,2020年生产原煤38.4×108t,进口煤炭仅3.04×108t,煤炭基本可以实现自给自足,能源安全的主要风险就是过高的油、气对外依存度。在实现碳中和的过程中,石油和天然气在很长一段时间内仍将占据主体能源地位,保证油气供应安全仍是重中之重。

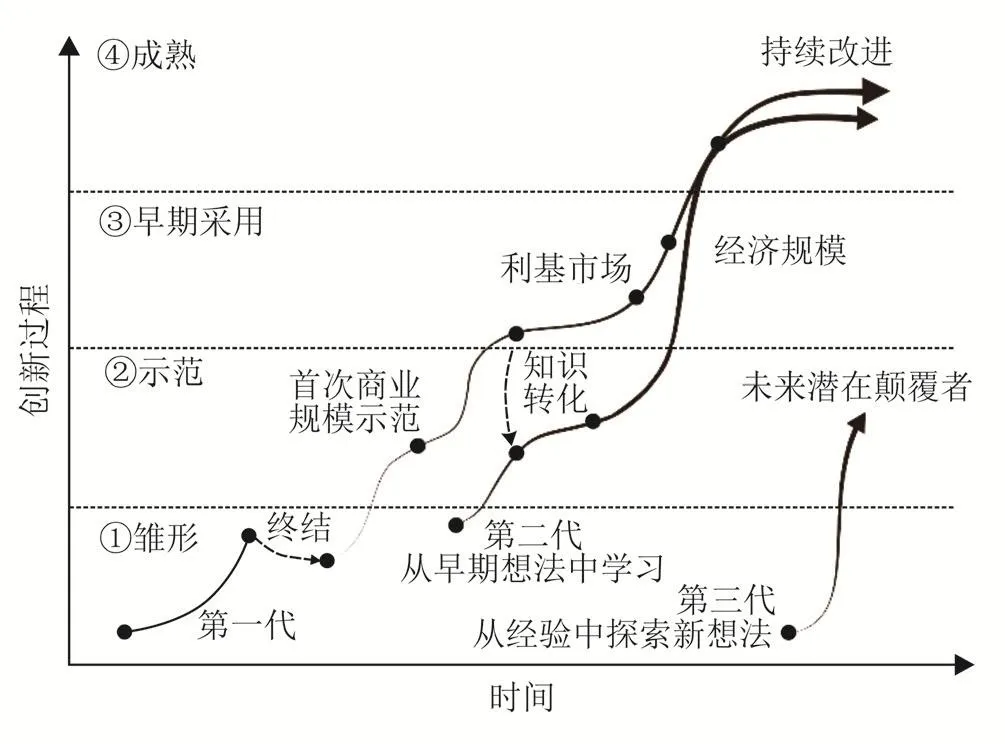

3)挑战三:在绿色低碳能源革命中,如何抢占能源科技制高点。能源行业正在从以往的要素驱动、投资驱动,转向科技创新驱动,颠覆性技术突破将成为能源转型过程中最关键的变量。新能源发展虽然呼声正高、增势正旺,但其分散性、不稳定性、成本高等弊端依然十分突出。哪一类能源能担当“新能源革命”的主角、有希望发展成为未来支柱产业,前景仍不明朗[12]。能否在能源转型这场大考中交出优异答卷,科学创新和技术进步是关键因素。油气、氢能、核能、储能等方面任何一项颠覆性技术的突破,都有可能主导世界能源发展方向、重塑世界能源格局。但技术创新是一个不确定的竞争性过程,从技术雏形到成熟应用的时间周期、颠覆程度都难以预测(图2)。当前我国能源技术总体上仍然落后于发达国家,以美国为首的一部分国家对我国的技术限制和封锁或将日益严厉。能否掌握关键核心技术,占领科技制高点,是我们应对国际竞争、维护国家能源安全、成功完成低碳转型、如期实现碳中和的关键一环。

图2 技术创新的4个阶段示意图

3 碳中和背景下的油气功能新定位

实现能源转型和碳中和,并非简单的此消彼长,不是“清算油气”“革油气的命”,而是需要巧妙处理油气等传统化石能源与可再生能源的协同发展。在未来“清洁低碳、安全高效”的多元化能源体系中,各类能源各得其所,相互间既有替代关系,也有备份、协同关系。即使到2060年,石油和天然气仍然是最重要的战略资源之一,仍要坚持大力发展油气行业。中国油气行业需要立足既有优势,在能源转型中进一步扩大优势,找准新定位,形成油气与新能源协同发展的新优势。

3.1 石油功能定位判断

石油的战略地位不可替代,是保障国家能源安全的“压舱石”。我国能源总体对外依存度不高,风险集中体现在石油和天然气方面。在油气储量产量难以满足国内需求、高度依赖进口的情况下,全球地缘政治格局变化、国际能源格局调整、国际突发事件、能源市场波动都有可能危及我国的油气供应。在碳中和目标下,虽然石油在能源消费结构中的占比将会逐渐下降,但仍然是保障国计民生不可替代的重要战略物资,石油消费需求在短期内依然呈增长趋势,其兜底保障国家能源安全的“压舱石”地位稳固不变。

石油的原料属性日益凸显,是保障民生原料用品的“基石”。随着终端用能电气化水平不断提高,成品油消费需求量将大幅度降低,但石油的原材料功能难以被取代,石油将逐步从燃料向原料转型。随着我国工业结构向低能耗、高附加值转型,化工品原材料需求量正逐步上升。未来石油作为重要化工原材料的地位将更加突出,将逐渐形成以化工需求为主、成品油需求为辅的格局[13]。

3.2 天然气功能定位判断

从近中期来看,天然气是与可再生能源互补协同发展的“最佳伙伴”。2018年9月召开的国际天然气技术大会提出“天然气是与新能源共生共荣的最佳伙伴”,可见天然气在未来能源体系中的重要地位。在储能技术取得突破之前,可再生能源发电不连续、不稳定的短板仍然突出,多种可再生能源大规模接入电网,将严重影响电力系统的安全稳定运行。天然气发电技术成熟、清洁高效、稳定灵活,能够及时补充可再生能源发电不稳定造成的供电缺口,具有“稳定器”的作用。构建天然气与可再生能源有机融合的新型电力系统是最优现实选择[14]。

长期来看,天然气是能源从高碳向低碳转型的“最佳伙伴”。当前及今后相当长一段时间内,可再生能源无法完全满足我国巨大的能源需求量,其对化石能源的替代将是一个漫长的过程。天然气是碳排放强度最低的化石能源,并且我国天然气大规模稳定供应的资源和工业基础最为扎实。天然气将作为能源低碳转型的“伴侣”,替代高碳化石能源,成为主体化石能源,满足经济社会发展对能源的需求,保障我国能源供应安全[15]。

4 中国油气可持续发展的战略选择

实现碳中和,对油气行业来说,既是前所未有的挑战,也是前所未有的机遇。我国油气行业需要察势而明、趋势而动、因势而谋、乘势而上,坚持以正确的战略引领可持续发展。

4.1 坚持“国内稳油增气”战略

坚定不移立足国内,加大勘探开发力度,促进国内油气增储稳产上产,力争实现原油年产2×108t、天然气年产3 000×108m3并长期稳产,夯实国内油气供应基础,筑牢我国能源安全“压舱石”。我国拥有的石油资源量为1 080×108t、天然气资源量为210×1012m3;全国累计探明石油地质储量389.65×108t,其中剩余技术可采储量35.42×108t;全国累计探明天然气地质储量14.22×1012m3,其中剩余技术可采储量5.52×1012m3[16-17]。我国的剩余油气资源量和储量,能够支持石油稳产和天然气增产。但当前油气生产总体上还比较困难,需要解决资源接替、技术瓶颈、成本过高等一系列难题。2020年,我国非常规油气产量突破0.7×108t(油当量),海洋油气产量突破0.65×108t(油当量),非常规油气、海域油气、深层油气已经成为我国实现“稳油增气”目标的重要资源基础。

国内油气生产需要坚持常非并举、深浅并重,完成从常规油气向非常规油气、陆上油气向海上油气开发、中浅层向深层超深层开采的“三大跨越”,实现资源有序接替[18]。贯彻“稳定东部、发展西部、加快海上”的方针,东部老油田还需深耕细作持续挖潜,通过大幅度提高采收率实现老油田持续健康发展;西部新区需加强风险勘探,重点攻关大型气田,寻求大突破大发现,持续攻关非常规油气勘探开发,促进非常规油气产量大幅度提升;海域方面需加强资源评价和目标优选,大力发展勘探开发关键技术和工程装备,加快海洋及深水油气勘探开发[19]。

4.2 坚持“天然气大发展”战略

全球已进入漫长的能源转型期,天然气是从化石能源向可再生能源转变的“最佳伙伴”。我国天然气行业正处于发展“鼎盛期”,预计2035—2040年,天然气将成为我国第一大化石能源,年需求量可能增至7 000×108m3以上。必须把天然气作为重点发展的清洁低碳能源,大力发展天然气产业,加强上下游合作,不断完善产供储销体系,推动天然气替代传统高碳化石能源,支撑并满足经济社会发展对能源消费量增长的需求。持续加大国内天然气勘探开发力度,特别是针对我国天然气资源丰富、但品质总体偏差的特点,需要加大非常规天然气勘探开发力度。2020年,我国非常规天然气产量为732×108m3,约占当年全国天然气总产量的38%,已成为我国天然气增储上产的重要接替领域[20]。积极“走出去”获取海外优质天然气资源,推动进口LNG、进口管道气多元化发展,加强基础设施和应急调峰能力建设,稳步提高天然气储备能力。大力发展天然气发电,当好与新能源协同发展的“最佳伙伴”。2020年,我国天然气发电量为247 TW·h,仅占全国总发电量的3.2%,远低于世界平均水平的23.4%。需要加快推进天然气发电装机和并网,为可再生能源发电提供调峰支持,积极参与可再生能源领域投资,形成因地制宜、多能融合、协同互补的新型电力系统,实现天然气与可再生能源的融合发展。

4.3 坚持“走出去”战略

目前中国已经是全球最大的能源消费国。2020年我国能源消费量占全球总量的26.1%,原油进口量占全球原油贸易总量的19.8%,也是未来一段时期全球能源消费量增长的主要贡献者[10],未来中国油气供应将更加依赖国际市场。全球油气资源丰富,截至2020底,全球油气可采资源总量为17 318.8×108t(油当量),包括常规油气10 966.5×108t(油当量)和非常规油气6 352.3×108t(油当量)。

全球油气已累计采出2 391.8×108t (油当量),剩余油气资源量巨大。特别是“一带一路”沿线国家油气资源相对集中,其剩余常规可采油气资源量占全球总量的60%以上[21]。中国油气行业需依托“一带一路”国家战略,坚定不移地“走出去”。加强与“一带一路”沿线国家合作,加大海外油气投资,突出资源评价,注重低碳资产,加大海外优质资产获取力度。

大力实施自主油气勘探开发,带动国内上下游相关产业“走出去”。创新国际油气合作模式,加强基础设施互联互通建设,打造互惠共赢的能源利益共同体,提升我国在全球能源治理体系中的话语权和影响力[22]。利用全球能源转型中油气供给中心多元化的趋势,拓展油气进口来源地,改变当前我国油气进口集中于中东和非洲地区的态势,开发多元化输送通道,破解“马六甲困局”,构建安全稳定的海外油气供给格局。

4.4 坚持“创新驱动”战略

2021年5月,习近平主席在中国科学技术协会第十次全国代表大会上提出,科技攻关要从国家急迫需要和长远需求出发,在石油天然气等方面的关键核心技术上全力攻坚、加快突破。油气行业必须立足高水平科技自立自强,扎实推进创新驱动发展战略,提升自主创新和原始创新能力,努力达到世界能源科技领先水平。

聚焦国家战略需要,针对生产中亟待解决的难题,明确理论和技术创新的攻关方向和着力点。理论方面,以系统观的视角,创新能源学研究,从地球、人类、能源三者相互影响与协同演化出发,探讨能源转型发展的理论内涵[23]。立足地球系统演化,从时间到空间尺度,研究各类能源形成分布、评价选区、开发利用、有序替代、发展前景等,对完善学科体系、促进能源发展、明确转型方向、建设宜居地球具有重要的意义。

通过高效挖潜和发展大幅度提高油气采收率技术,不断提高老油气田总体开发水平和效益;突破大型气田勘探和复杂气田提高采收率技术,努力发现大气田,实现复杂气藏高效开发;加强非常规油气勘探开发技术研究,促进非常规油气规模建产和效益开发;突破一批卡脖子关键技术,打造世界领先的工程技术装备;攻关海洋及深水油气勘探开发技术,推动海上深层油气取得重大勘探突破,实现低品位油气资源有效开发;加强海外油气勘探开发技术研究,着重油气资源评价和选区、深水油气勘探开发、提高油气采收率等关键技术,支撑“一带一路”油气勘探开发[24]。

发挥油气产业的既有优势,加快油气与碳捕获、利用与封存(CCUS)/碳捕获与封存(CCS)技术融合发展,加强示范工程建设和示范应用,提升油气产业链整体绿色低碳程度。抓住数字经济新机遇,推动油气技术与大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术深度融合,以科技创新催生新业态,带动油气行业转型进入多能互补、多网融合、智慧协同的“智能源”时代。

5 结束语

百年未有之大变局加速演进,新一轮科技革命和能源革命呼啸而来,碳中和目标任务催人奋进。能源学的建立,突破了传统单一能源学科的理论研究,以系统观的视角,向研究地球、人类、能源三者相互关系与协同演化的范式转变,用理论创新驱动传统化石能源向新能源转型发展。我国油气行业需直面挑战,抓住机遇,找准新定位,适应新角色,实现新发展,为保障国家能源安全、服务国家碳中和战略、增进人类福祉“加油争气”。