地铁站域商业综合体城市性公共空间研究

付子航

(西南交通大学建筑与设计学院,四川成都 610000)

0 引言

随着我国城市化进程的不断加快,国内很多大都市生存空间都面临着越来越大的压力。由于轨道交通有许多优点,因此许多大城市开始大力支持轨道交通的建设与发展。其中,地铁沿线的地下空间开发利用对城市发展具有重要意义,而以集约化、复合化为原则建立的地铁站域商业综合体必然会受地铁站客流的影响,依托庞大地铁客流成为新型城市空间结构的重要组成。地铁站域商业综合体地下空间的开发已成为一个热门话题[1]。从建筑设计的视角上看,该如何在地下的特殊限制条件下,追求高品质的城市性公共空间,高效组织引导人流,营造良好购物氛围,是地铁站域商业综合体在设计时该考虑的问题。

1 地铁站域商业综合体城市性公共空间现状

商业综合体与地铁的衔接大都发生在地下,由于地上地下割裂,地铁与商业各自为政,在这样背景的长期影响下,站域商业综合体地下公共空间与城市公共空间显得关系薄弱;加上20 世纪90 年代中后期我国商业地产模式发展过快,私人开发业主过度注重商业效益,忽视了城市性公共空间的职能发挥,每座商业综合体成为城市中的“孤岛”;又因其开发时未有前瞻性地考虑地铁接入的影响,一站式购物体验大打折扣,地铁站域商业综合体缺失了本应有的活力。

1.1 功能组织上,缺乏整合的思维

首先在功能组织上,存在综合体空间未能与周边环境充分整合,未能实现一体化的问题。而商业空间作为一种充满活力的公共空间,需考虑其和其他功能空间的整合性,以此来创造强有力的城市活动中心[2],例如将周边商圈、地面广场或公园绿地等纳入一体化系统考虑。地铁与商业早期基本上是各自为政,缺乏二者统筹的考虑,而当地铁+商业的模式逐渐出现以后,两者才渐渐有所融合。由于我国建设管理体制及相关的立法问题尚未很好解决。当前与地下公共空间系统关联的地面设施大都还是各自为政,缺乏统一的整体性设计[3],地下空间与地面建筑或城市环境关系薄弱;在同一商业综合体中,甚至还存在地上与地下的商业错位竞争。

1.2 交通组织上,导向性有待加强

由于没有外界环境作为参照,地下空间更容易让人产生封闭、沉闷的不良情绪,迷路的情况也更为发生频繁。早期的综合体地下空间以功能导向为主,常见于后勤、贮藏、停车功能,而后随着地铁的出现才布置了地下商业。为了提高经济效益,地下商户的空间更为局促,商户与商户间过道狭小,交通功能不够显著,对人流的疏散关系不够明确,导致交通空间一度混乱,在通行上出现一定的阻碍。另外,综合体外部空间存在步行流线和机动车流线未合理分流的问题,这就导致路面行人的安全存在隐患,可达性和安全性不足。

1.3 节点空间组织上,单一失去特色

节点空间存在着开放性、标识性不足的问题。早期地下街两侧布置的是相互紧邻的商铺,道路仅用作通行,没有丰富的节点空间设计,甚至还会出现垂直交通重要节点雷同的情况。缺乏记忆感的节点空间组织使得在空间中行进较为枯燥,直线到底,无起承转合,无序列变化可言,忽视了与周边环境文化语境的关联,不具备自身的可辨别的场所个性,更谈不上诠释个性化的地下城市名片,人们在对其使用中缺乏认同感与归属感。

2 城市性公共空间界定与类型

2.1 城市性公共空间界定

需明确的是城市公共空间与城市性公共空间有区别。城市公共空间广义上指的是在城市中的开放空间体,它具有“开放性”“城市性”的双重属性;城市性公共空间强调公共空间的城市性,指的是具有城市属性的部分城市公共空间,所以城市公共空间与城市性公共空间是包含与被包含的关系。

城市性公共空间是在城市中的,那么它必然是有城市属性的,为什么还要谈论“城市性”呢?地铁站域商业综合体的城市性公共空间的城市属性指空间由内向外发挥城市职能的能力,换言之,该空间对于建筑空间外在的城市空间产生影响的能力才叫该空间的“城市性”。如:站域商业综合体(兼地铁)出入口的位置设置必然会对周边城市的活力产生影响,因而这样的空间是具有“城市性”的。

2.2 城市性公共空间类型

由上文已知“城市性”即是对空间围合的外部城市产生影响的能力,故笔者根据城市性公共空间对地铁站域商业综合体以外的城市空间产生作用分为区域整合型、交通引导型、场所营造型3 种类型。

2.2.1 区域整合型

区域整合型城市性公共空间包含了综合体内部的地下商业街和地下建筑间相互联系的通道,具有覆盖建筑群的地下的多个街区于一体的特征,因为跨越街区,所以体量庞大。如中国香港大量站点都与商业建筑在地下发生联系,中环站、金钟站、湾仔站环绕站点400m 范围内通过独立又联系于商业建筑的地下街成为区域范围内的地下系统(见图1),有效地提高和完善了城市步行体系的效率和结构,同时实现了以步行为主体的城市空间要素的整合[4]。

图1 中国香港中环站、金钟站、湾仔站地下系统

2.2.2 交通引导型

交通引导型多见于人车交通易混杂的交通枢纽地段,由点-轴的序列排布,通过地下地面步行系统的设置将人流有效组织。如上海市轨道交通10 号线四川北路站,通过综合体内直通地下的中庭(点)、地下商业街(线)和下沉广场(面)的串联设计而将地面建筑与地下公共空间连成整体,实现了在平面上对宁海路和四平路方向的人流进站的有效引导,在垂直面上将建筑和地下连通为一体,实现一体化[5](见图2)。

图2 上海市轨道交通10 号线四川北路站(图片来源:作者自绘)

2.2.3 场所营造型

场所营造型城市性公共空间是从“场所空间”层面加强城市个性化设计,以加强地下公共空间可识别性,保证使用者在使用该建筑空间,内部流线合理,标识清晰,体验良好。既需要关注生理需求中的合理布局、空间品质和差异设计,也需要关注心理需要中的安全感、舒适度等。一方面要求在同一主题下形态、色彩、装饰上的统一,另一方面要求在整体中寻求区别,融合不同主题和风格,塑造空间情绪的变化和起伏。例如成都市2 号线太古里地下入口处的垂直绿化和人工水景瀑布加强了入口可识别性和可达性(见图3)。又如,成都市1 号线天府广场站地下商圈通过规划不同主题的商业街使地下商业街与周边建筑衔接流畅(见图 4)。

图3 成都2 号线远洋太古里商圈地下入口(图片来源:作者自摄)

图4 成都1 号线天府广场今站地下商业街与周边环境(图片来源:网络)

3 地铁站域商业综合体城市性公共空间设计措施

功能协同化是地铁站域商业综合体的城市性表现之一,正因为是站域商业综合体,它还特别具备疏解或集散人流的城市功能。地铁带来的庞大人流之于综合体而言是把双刃剑,从人的需求出发,把握空间的趣味性,将潜在消费人群转化是设计的难点,这在地铁站域商业综合体的城市性公共空间设计中是不可忽略的。在功能协同、流线组织、内部良好氛围营造3 个方面合理设计能有效提升公共空间的城市性。

3.1 功能协同化

通常,两个或两个以上的功能组合在一起,并被共同使用即为功能协同。城市性公共空间的功能协同主要包含3 个特点,①“兼容性”,即各空间不存在错位竞争。②“激发性”,即公共空间因某些自身原因诱发更多活动。③“全时性”,强调同一空间在不同时段对多种活动的包容[6]。例如地处成都市地铁1 号线和18号线换乘站的世纪城·上闲里,商业街空间与地铁、周边商务办公、会展、居民区等无缝衔接,秉承交通圈、生活圈、商业圈,多圈合一的理念,引进京东7Fresh 七鲜美食新鲜超市,不出地铁站体验一战式购物,实现快捷舒适消费(见图5)。

图5 成都世纪城·上闲里商业街(图片来源:作者自摄)

3.2 合理组织流线

合理组织地铁站域商业综合体城市性公共空间中的步行体系并与城市步行体系衔接可以有效提高商业空间的可达性。流线可分为:为地铁站域商业综合体使用空间服务的内部交通空间和服务于城市步行系统的城市性交通空间。在综合体中,某些交通空间已经具备了城市交通空间的属性,成为城市交通空间在综合体中的延伸。例如:成都市1 号线与18 号线上盖综合体新希望天祥广场的地下及地面交通空间与城市步行体系实现了立体化衔接,成为城市交通空间的延伸,也间接提高了地下商业空间的活力(见图6)。

图6 成都新希望天祥广场(图片来源:网络)

3.3 创造多元化区域性城市节点

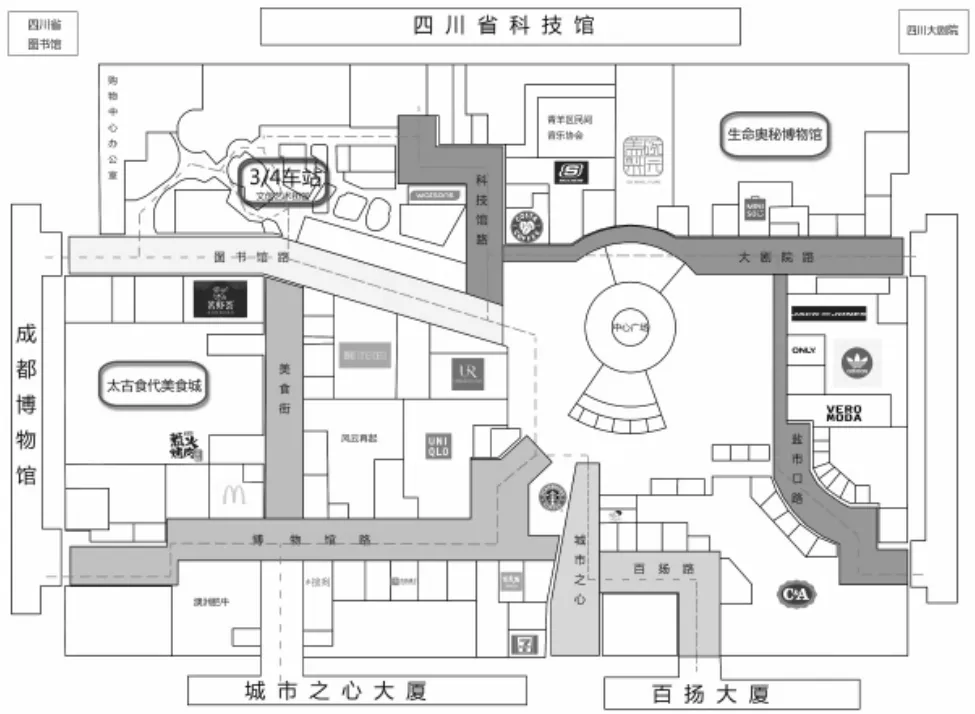

节点是人们能产生深刻印象的空间节点,如出入口、中庭等,是区域的中心和象征[7]。打造多元化区域性的城市节点空间,与周边文化语境相互关联,赋予地域文脉的烙印等等都是城市性公共空间营造的措施。例如,与成都地铁1 号线、3 号线换乘站点对接的来福士广场建筑共3 个直达地下的中庭空间,内部公共空间融入巴蜀元素,用三峡地区地名为各个分区命名,分别为瞿塘峡、西陵峡、巫峡三个主题区域(见图7),中庭上方是水池底,透射太阳光,水波光影轻快跳动,摇曳多姿,流光溢彩(见图8)。

图7 来福士广场平面图(图片来源:网络)

图8 来福士广场中庭(来源:作者自摄)

4 结语

地铁站域综合体城市性公共空间具备城市属性,是城市公共空间向综合体的延伸。地铁站域商业综合体公共空间城市性提升需依照整合性思维,前期综合性、系统性地规划布局,综合考虑综合体与周围商圈协调发展,实现功能的协同。设计时应合理组织内部交通流线,实现重要垂直交通的高可达性和水平交通的可穿越性。通过自然元素引入、城市性区域节点的打造实现公共空间城市性,最终将站域内公共空间融入城市公共空间,提高城市公共空间规模及品质。

研究地铁站域商业综合体“城市性公共空间”具有重要的实践意义。一方面,能有效弥补城市公共空间的不足,应鼓励私有属性的公共空间以弥补城市公共空间的城市集会、交往、避难等职能,鼓励私人专业团队的管理来保障公共空间品质的提升;另一方面,地铁人流密集,疏散的技术难度和设计难度较大,通过公共交通空间的合理设计来达到集散大量地铁人流的目的,打造便捷灵活的换乘空间,为城市人民提供便利。